那么,谁是对互联网发明贡献最大的人呢(我们不能不说一个有关阿尔·戈尔的笑话,不过这个笑话暂且按下不表。在第十章中,我们会介绍戈尔承担的角色,没错,他的确占有一席之地)?和谁发明了计算机这个问题一样,上述问题的答案是:互联网是在许多人的协作下创造出来的。保罗·巴兰后来向科技作家凯蒂·哈夫纳和马修·莱昂解释了这个问题,他采用了一个适用于所有创新的美丽意象:

科技发展的过程就像建造大教堂一样。在几百年的历程中,不断有新人加入,每个人都会在现有的基础之上添加一块砖,每个人都会说:“我建了一座大教堂。”到了下个月,又会有新砖放在之前的砖瓦上。然后来了一位历史学家,问:“大教堂是谁建的?”彼得在这里加了几块石头,保罗又多加了几块石头。如果不谦虚谨慎的话,你就会自欺欺人地以为自己完成的是最重要的部分。但事实是,每一项贡献都必须以前人的积累为基础。事物与事物之间都是环环相扣的。109

政府和私营企业都为互联网的创建贡献了部分力量,但互联网主要是由一批组织松散但并肩努力,自由分享创意的学者和黑客创建的。这种对等分享的结果就是缔造出了一个促进对等分享的网络。这不仅仅是简单的巧合。互联网的创建是基于这样一种信仰,即权力应该分散,而不是集中,应该阻止任何独裁者的专制统治。正如互联网工程任务组的一位早期成员戴夫·克拉克所言:“我们反对君主、总统和选举。我们的信仰是大致共识和运行代码。”110 这就造就了一种网络化共有权,一个可以通过众包和开源方式产生创新的场所。

创新不是孤军奋战,互联网就是一个绝佳的例证。阿帕网官方通讯《阿帕网新闻》(ARPANET News )第一期宣布:“有了计算机网络,共同研究的丰富多彩就取代了独自钻研的孤独。”

J·C·R·利克莱德和鲍勃·泰勒等互联网先驱认识到,互联网的建立方式使其具有一种固有倾向,即鼓励对等连接和网络社区的建立。这让许多美妙的东西成为可能。他们1968年在一篇题为《作为通信设备的计算机》的前瞻性论文中写道:“上网会让人们的生活变得更幸福,因为他们能更多地根据共同的志趣,而不是距离上的偶然接近来择友。”他们的乐观情绪到了接近乌托邦主义的程度。他们写道:“每个人(只要能买得起计算机)都将有许多机会去寻找适合自己的事业,因为整个信息世界,连同所有领域和学科都将向他敞开大门。”111

不过,这一愿景没能立即成为现实。互联网虽然在20世纪70年代中期就面世了,但这之后还需要几项必要的创新,才能让互联网成为改造世界的工具。网络仍然是一个封闭的社区,主要向军队研究人员和学术机构开放。直到20世纪80年代初,与阿帕网对应的民用网络才完全开放,又过了10年,大多数普通的家庭用户才有机会接触网络。

此外还有一个主要的制约因素:能够使用互联网的只有那些能方便地接触计算机的人,当时,计算机还是庞然大物,令人望而生畏,价格昂贵,不是你走进电器店Radio Shack就能随便买的东西。在计算机真正属于个人之前,数字时代是不可能真正产生革命性力量的。

肯·凯西(1935——2001)手持长笛坐在巴士车顶

斯图尔特·布兰德(1938——

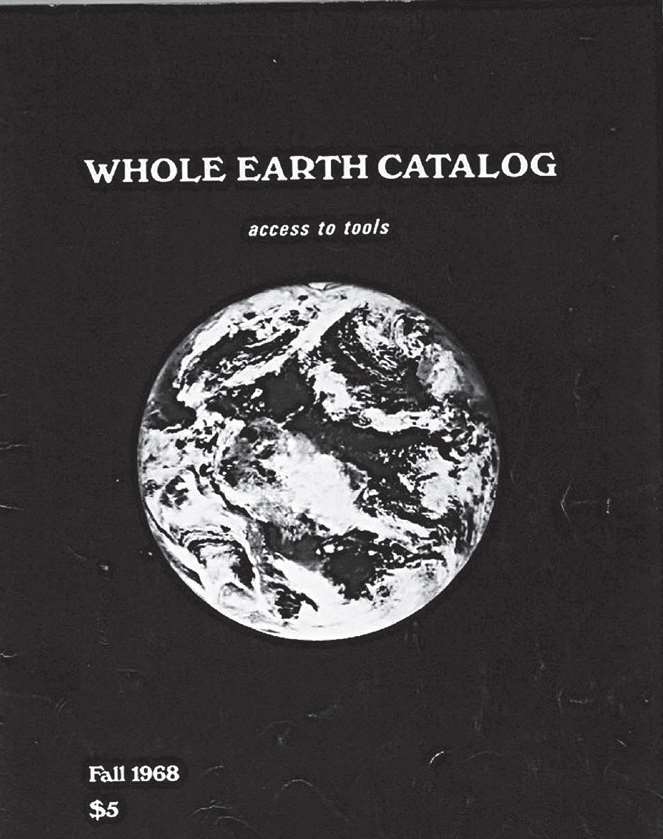

《全球概览》(Whole Earth Catalog)创刊号,1968年秋季

[1] 到2010年,美国联邦政府研究支出已经降至私营企业研发支出的一半。

[2] 政府多次变更该机构的缩写,有时在缩写中加入表示“国防”的D,有时则把D去掉。1958年该机构成立时简称ARPA,1972年更名为DARPA,1993年再次更名为ARPA,1996年又更名为DARPA。

[3] 特斯拉线圈是一种能把普通电压(比如美国电源插座的120伏电压)转换为超高电压的高频变压器,通常能以外观炫酷的电弧形式放电。