1970年,施乐公司追随贝尔系统的脚步,启动了一家致力于纯科研的实验室。为免受公司官僚思维和日常业务需求的玷污,这家实验室设在斯坦福工业园内,距该公司位于纽约州罗切斯特的总部约有3 000英里。56

被招到施乐帕洛阿尔托研究中心(以下简称施乐PARC)担任领导的人包括刚刚离开ARPA信息处理技术局的鲍勃·泰勒(泰勒在ARPA协助创建了阿帕网)。在ARPA工作期间,泰勒通过考察ARPA赞助的研究中心和他为顶尖研究生举办的会议建起了一个识别人才的“雷达”。据泰勒招聘的一位科学家查克·撒克(Chuck Thacker)回忆:“泰勒在这期间与许多领先的计算机科学研究小组共同工作过,并为它们拨过款。这就让他处在了一个吸引最优秀人才的独特位置上。”57

泰勒还拥有一种领导能力,这种能力是他在与ARPA研究人员及研究生召开的会议上磨炼出来的:他能够激发出一种“创造性摩擦”,让一群人相互质疑,甚至尝试推翻对方的想法,但随后他们要站在相反的立场上阐述观点。泰勒在他所谓的“庄家”会议上(让人联想到21点游戏中那些试图战胜庄家的人)进行这项活动,他让一个人提出设想,其他人对其进行建设性(通常如此)批评。泰勒自己并不是什么技术奇才,但他知道怎样让一群奇才在友好的决斗中打磨自己的军刀。58 他担当司仪的天分让他能够激励、劝服、安慰和鼓舞那些喜怒无常的天才,让他们相互合作。泰勒善于呵护他手下人的自尊,而不是去迎合上司,但这正是他魅力的一部分——如果你不是他的老板,你会更能欣赏这种魅力。

泰勒招募的第一批人中有艾伦·凯,凯是他在ARPA的会议上认识的。泰勒说:“我认识艾伦的时候,他是犹他大学的博士生,我非常喜欢他。”59 不过,他没有把凯招进自己的实验室,而是把他推荐到了另外一个组。这就是泰勒做事的方式,他要把自己赏识的人像种子一样播撒到四面八方。

当凯到施乐PARC接受正式面试时,面试官问他希望在那儿取得什么样的重要成就。他回答说:“一台个人电脑。”面试官请他详细解释一下,于是他拿起一个笔记本大小的文件夹,打开封面说:“假设这是一个平板显示器。下面会有一个键盘,还有充足的能力来存储你的邮件、文件、音乐、艺术作品和书籍。所有东西都可以放进这么大的封包里,重量只有几磅。这就是我要说的。”他的面试官挠着头自言自语说:“恩,对。”凯最终被录用了。

眼睛闪闪发光,蓄着俏皮胡须的凯在同事们眼中是个不安分的人,而他也确实如此。他恶作剧似地不断呼吁一家复印机公司的高管为儿童开发一款友好的小型计算机。施乐的企业规划主管唐·彭德里(Don Pendery)是个不苟言笑的新英格兰人,他可谓是哈佛教授克莱顿·克里斯坦森所说的“创新者拦路虎”的化身:他认为未来充满了神秘莫测的生物,这些生物有可能吞噬施乐的复印机业务。他不断让凯和其他人评估可预测公司未来走向的“趋势”。在一次令人恼火的会议上,凯(凯常常出口成章,他脱口而出的想法就像是为维基语录量身定做的一样)不禁反驳了一句:“预测未来的最好方式就是创造未来。”60 这句名言后来成了PARC的信条。

1972年,为了给《滚石》杂志写有关硅谷新兴科技文化的文章,斯图尔特·布兰德参观了施乐PARC。这篇文章令施乐公司东海岸总部的管理人士颇为恼火。布兰德以热情洋溢的笔墨描述了PARC的研究是如何“脱离庞大和集中,去追求小型和个人化,追求将计算机的力量尽可能多地放到每个想要拥有这种力量的人手中的”。布兰德在施乐PARC采访了一些人,其中包括凯,凯说:“这里的人习惯全力以赴地抢占先机。”正因为拥有像凯这样的人,PARC才有了一种源自麻省理工学院铁路模型技术俱乐部的那种活泼的氛围。他对布兰德说:“这是一个你仍然可以做匠人的地方。”61

凯意识到,他应该为自己准备开发的小型个人电脑起个朗朗上口的名字,于是他开始管这款电脑叫Dynabook(动力笔记本)。他还给这款电脑的操作系统软件取了个可爱的名字:Smalltalk(闲聊)。之所以取这个名字,是为了既不让普通用户望而生畏,又不让业内行家里手抱有过高期望。凯指出:“我认为Smalltalk这个名称十分不起眼,所以只要能有那么一点出色的表现,就会给人们带来惊喜。”

他决定把拟开发的Dynabook价格定在500美元以下,“这样我们就能把它发给学校使用”。Dynabook应该具有体积小、个人化等特点,这样“一个孩子无论躲到哪里都能把它带在身上”,它还应该使用友好的编程语言。他宣称:“简单的东西应该简单,复杂的东西才能成为可能。”62

凯为Dynabook写了一篇题为《一款适合各年龄儿童的个人电脑》的说明,这篇说明从一定程度上来说是产品提案,但主要是一份宣言。他在开头援引了埃达·洛夫莱斯那句影响深远的真知灼见之言,讲述如何利用计算机进行创造性工作:“分析机织出代数模型,恰似雅卡尔的提花织机织出花朵和绿叶。”在描述儿童(所有年龄段)如何使用Dynabook时,凯的主张是,应将个人电脑主要作为增强个人创造力的工具,而不是促进协作的联网终端。他写道:“尽管个人电脑能让使用者通过学校‘图书馆’等未来的‘知识公用设施’与他人沟通,但我们认为,个人电脑有很大一部分用途是作为个人媒介,让所有者与自身交流,这与纸张和笔记本目前所发挥的用途大体相同。”

凯接着写道,Dynabook的大小应该不超过笔记本,重量不应该超过四磅。“用户应该能够在自己选择的任何时间、任何地点维护和编辑自己的文件和程序文件。不消说,Dynabook在树林里也一样可以使用”。换言之,Dynabook不仅仅是一个用来与分时主机联网的沉默终端。但他确实也预见了个人电脑有一天将融入数字网络。他说:“如果把这种‘能拿到任何地方’的设备与阿帕网或双向有线电视等全球信息公用设施结合起来,就可以把图书馆和学校(更不用说商店和广告牌了)带入家庭。”63 这是一种关于未来的诱人展望,但人们还要再花上20年时间才能使其成为现实。

为了推进Dynabook的开发,凯召集了一个小团队,并制定了一项浪漫、高远但有些模糊的使命。凯回忆说:“我只招那些听到笔记本电脑的设想后会眼睛一亮的人。白天我们有大把时间是在PARC外面度过的,我们打网球、骑自行车、喝啤酒、吃中国菜,不断谈论Dynabook及其潜力,我们认为这种电脑能够延伸人类的触角,为步履蹒跚的文明带来亟须的新思维方式。”64

为迈出实现Dynabook梦想的第一步,凯提出了一项“过渡”机型方案。这种机器大小相当于一只手提行李箱,并配有一个小图形显示屏。1972年5月,他建议施乐PARC的硬件业务主管生产30台机器,以便在课堂上进行测试,看学生能否在这些计算机上完成简单的编程任务。他对坐在豆袋椅上的工程师和管理人员说:“个人设备显然可以发挥编辑器、阅读器和智能终端等作用,还能为人们把工作拿回家做创造条件。我们来生产30台这样的计算机,让大家熟悉一下吧。”

这是一段充满自信的浪漫宣言,体现出凯常有的说话风格,但它并未打动PARC的计算机实验室主管杰里·埃尔金德(Jerry Elkind)。曾写过施乐PARC发展史的迈克尔·希尔齐克(Michael Hiltzik)说:“杰里·埃尔金德和艾伦·凯就像来自不同星球的生物,一个是一丝不苟、按部就班的工程师,另一个则是自负、充满哲学家气质的海盗。”在想象孩子用施乐的计算机编程控制玩具乌龟时,埃尔金德是不会两眼放光的。他回答说:“让我来扮演恶魔的代言人吧。”此言一出,其他工程师纷纷竖起耳朵,他们感觉到凯的项目即将被无情地枪毙。埃尔金德指出,既然PARC的使命是创造面向未来的办公设备,为什么又要涉足儿童游戏业务呢?既然当前的公司环境适合去开发商用计算机分时系统,PARC为何不继续把握这些机遇呢?听到这一堆连珠炮似的问题之后,凯恨不得偷偷从会议室里爬出去。会议结束后,他哭了起来。他提出的制作一批过渡型Dynabook的请求被否决了。65

曾与恩格尔巴特共事,制作出第一只鼠标的比尔·英格利希当时也在PARC。会后,他把凯拉到一旁安慰他,并提出一些建议。他让凯不要再做孤独的梦想家,而是应该精心准备一项带预算的提案。凯问道:“预算是什么东西?”66

于是凯妥协了一步,在过渡方案的基础上又提出一项过渡方案。他要使用23万美元的预算资金在Nova计算机上(Data General公司生产的一款收纳箱大小的迷你计算机)做出Dynabook的模型。但这并不是什么让他热血沸腾的目标。

这时候,PARC鲍勃·泰勒手下的两员干将巴特勒·兰普森(Butler Lampson)和查克·撒克现身凯的办公室,提出了一项不同的方案。

两人问:“你手头有没有钱?”

凯回答说:“有,我大约有23万美元的预算买Nova计算机。怎么啦?”

两人提起被埃尔金德枪毙的过渡型Dynabook开发计划,他们问凯:“你想不想让我们帮你做你的小型计算机?”

凯点头同意,他说:“好啊。”67

撒克本来想按自己的思路开发一款个人电脑,后来他意识到自己同兰普森和凯的总体目标是相同的。于是,他们决定把资源汇集到一起,来个先斩后奏。

凯担心自己的死对头埃尔金德反对,于是他问:“你们准备怎么对付杰里?”兰普森说:“埃尔金德要跟随公司的工作组出差几个月,也许我们可以赶在他回来之前偷偷动手。”68

鲍勃·泰勒为这个项目的孵化提供了帮助,因为他希望自己的团队不要在分时计算机开发上投入太多精力,而是去设计“一批可以相互连接,基于显示器的小型计算机”。69 能让他最器重的三位工程师(兰普森、撒克和凯)联手推进该项目令他兴奋不已。这三个人恰好可以发挥互补性:兰普森和撒克知道哪些东西是可行的,而凯则把目光投向他的终极梦想机器,并对其他两人提出挑战,促使他们把不可能的东西变为现实。

他们设计出的计算机名为“施乐阿尔托”(Xerox Alto),不过凯还是固执地继续称其为“过渡型Dynabook”。这款计算机拥有位图式显示器,也就是说,屏幕上的每个像素都能打开或关闭,从而对图形、字母、画笔笔迹等进行渲染。撒克解释说:“我们选择为用户提供全位图,让屏幕上每个像素对应主存储器的一位数据。”这种显示方式对计算机的存储能力提出了很高的要求,但其指导原则是,摩尔定律将继续发挥作用,因此存储器的成本会迅速下降。用户与显示屏的互动由键盘和鼠标来控制,与恩格尔巴特的设计方案相同。这款计算机1973年3月完成后,屏幕上显示了一幅由凯绘制的图形,是一个拿着字母“C”的芝麻街饼干怪兽。

艾伦·凯(1940——)1974年在施乐PARC

凯1972年绘制的Dynabook草图

李·费尔森施泰因(1945—)

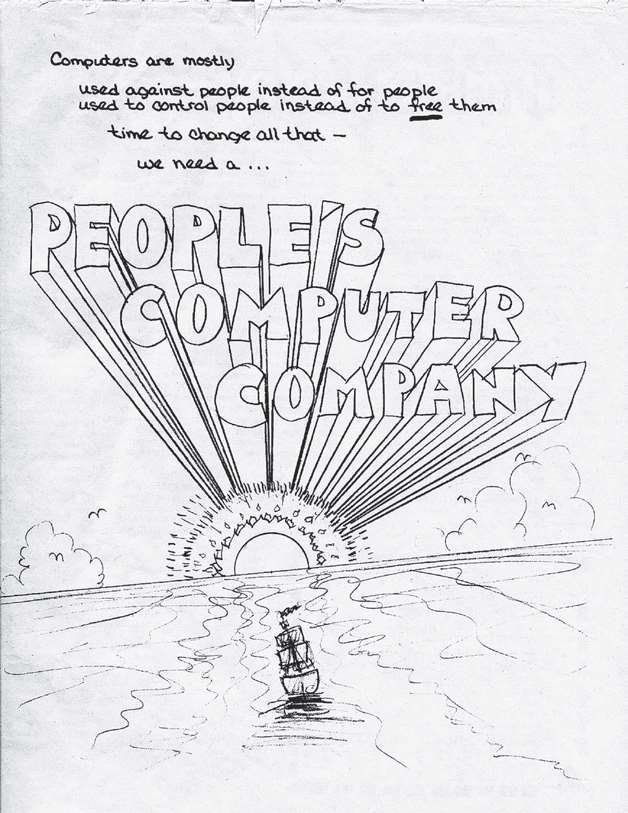

《人民计算机公司》创刊号,1972年10月

凯和同事们考虑到各年龄儿童的需求,把恩格尔巴特的设想向前推进了一步,他们让世人看到,这些设想是能够以一种简单、友好而直观的方式实现的。但恩格尔巴特对此并不认同,他一心要在自己的联机系统中植入尽可能多的功能,因此,他从来都没想过要发明小型个人电脑。恩格尔巴特对自己的同事说:“这与我走的路线完全不同,如果我们非要挤进这些小空间,就不得不放弃一大堆东西。”70 这就是为什么恩格尔巴特虽然是个富有远见的理论家,但却没能真正成为成功的创新者:他为自己的系统不断增添功能、指令和按键,使其越来越复杂。而凯则是尽力去删繁就简,他的经历告诉我们,为什么简洁性这一目标(生产让人用起来轻松愉快的产品)在个人电脑创新中占据了核心地位。

施乐把阿尔托系统发送至全国各地的研究中心,让PARC的工程师梦寐以求的创新成果广为传播。他们甚至还制定了作为互联网协议前身的PARC通用包协议,让不同的分组交换网络相互连接。泰勒后来表示:“让互联网成为现实的大多数技术都是施乐PARC在20世纪70年代发明的。”71

但从后来的情况来看,施乐PARC虽然指出了一条通往个人电脑(真正属于你自己的设备)之国的道路,但施乐公司并没有担当起引领这场大迁徙的角色。该公司生产了2 000台阿尔托电脑,主要供公司办公室或附设机构使用,但没有把阿尔托作为消费品向市场推广。[2] 凯回忆道:“公司并没有为应对创新做好准备,推广创新产品意味着要有全新的包装和全新的使用说明,要处理更新,培训员工,还要在不同国家推行本土化。”72

泰勒回忆说,他每次和东部那些西装革履的人打交道时都会碰壁。纽约州韦伯斯特一家施乐研发机构的主管对他解释说:“计算机对社会的作用永远没有复印机重要。”73

施乐在佛罗里达州博卡拉顿举行的一场盛大公司会议上(公司还花钱请亨利·基辛格发表了主旨演讲)展示了阿尔托系统。该公司上午在舞台上举办了一场类似恩格尔巴特“演示之母”的展示会,下午则在展厅里放置了30台阿尔托供每个人试用。公司高管是清一色的男性,他们对这些计算机几乎没什么兴趣,但他们的妻子却立即拿起鼠标试用,还不停地打字。泰勒没有受邀参加这次会议,但他还是去参加了。他说:“男士们根本不屑于了解如何打字。打字这种事是秘书干的。所以他们并没有把阿尔托当回事,他们认为那是只有女性才喜欢的东西。于是我意识到,施乐永远也做不出个人电脑。”74

于是,最早涉足个人电脑市场的不是施乐,而是一群更具创业精神、身手更为灵敏的创新者。其中有些人最终通过授权使用了施乐PARC的技术甚至是盗用了施乐的创意。但最早的个人电脑多是在家中组装的,只有发烧友才会喜欢上这些玩意儿。