在“四人帮”之中,姚文元处于最前线。这位“舆论总管”每天都要发布消息,指挥舆论工具。

姚文元尤其严密控制中共中央机关报《人民日报》。当时的《人民日报》总编辑叫鲁瑛。姚文元不断给鲁瑛发出指示……

1998年11月25日,笔者在北京人民日报社采访了鲁瑛。

鲁瑛虽然年逾古稀,但是身体硬朗,居然还在上班!

据鲁瑛说,他1927年10月3日出生于山东黄县。黄县位于渤海之滨,烟台之西,招远之北。黄县当年是山东的富县。谚云:“山东一百〇八县,饿死一百〇七县,饿不死黄县。”

鲁瑛说,尽管如今连他的身份证上都写着“鲁瑛”这名字,其实他并不姓鲁。他原名刘殿松。现在除了档案上的记载之外,几乎很少有人知道他的原名。

叶永烈采访《人民日报》原总编辑鲁瑛

鲁瑛这名字,像女性的名字。他这么个七尺男子,怎么会取了个“鲁瑛”的名字?面对我的提问,鲁瑛打开了话匣子。

他说起了“鲁珉”,我马上记起这十分熟悉的名字。在1971年的九一三事件中,担任空军作战部部长的鲁珉,曾是重要的人物之一:1971年9月11日晚,林彪之子林立果在北京西郊机场,向鲁珉出示了林彪的手谕,要鲁珉驾机炸毛泽东专列。鲁珉深知此事要冒天下之大不韪,故意把眼睛弄红肿了,第二天住进医院,躲避此事……紧接着,便发生了林彪在蒙古“折戟沉沙”的九一三事件。

我问鲁瑛:鲁珉是不是你的兄弟?

鲁瑛笑道,鲁珉其实也不姓鲁,原名刘振渊,只是他的中学同学而已,不是兄弟。

原来,鲁瑛和鲁珉在中学里,都是“展扬户”——也就是“冒尖户”。不仅成绩优异,而且体育运动也很突出。那时,不论是篮球、排球、马拉松跑、撑竿跳高、徒手跳高,鲁瑛都是全校第一;鲁珉在体育运动方面也是样样在行。

此外,班上还有一个同学,名叫曲道原,在美术方面是“冒尖户”。

当时,正值抗日战争期间,他们三人都向往中国共产党领导下的抗日根据地,想去报考设在根据地曲阜的山东大学。不过,生怕去了根据地会连累家人,他们三人决定改名换姓。

换什么姓呢?他们三人都一致同意改姓鲁,因为鲁是山东的简称。至于名字,都用“王”字旁,起好三个名字:“瑛”、“珉”、“琦”。谁叫什么名字,以抓阄来定。

刘殿松第一个抓阄,抓了个“瑛”字。他很不高兴,觉得这名字像女人的名字。但是这名字已经抓在他手里了,不肯也得肯。刘振渊抓了个“珉”字,从此叫鲁珉。曲道原则从此叫鲁琦。

不过,临出发之前,鲁琦给家里拉回去了。鲁瑛和鲁珉进入了根据地,进入了山东大学……

在山东大学,鲁瑛分配在第四班。那时候,条件很差,学生们睡地铺,挤在一起。鲁瑛传染上疥疮。

就在这时候,部队来挑人进空军。鲁珉身体棒,被选中了,进入空军。照理,鲁瑛也完全可以进入空军,只是那讨厌的疥疮,使他在体检时遭到否定!

后来,鲁瑛被分配到文教部门:先是到山东《渤海日报》当记者,后来进入山东《大众日报》。接着来到上海《解放日报》,担任党委委员、党委办公室主任。

1966年6月初,上海《解放日报》总编辑、党委书记马达突然找他谈话,要他前往北京人民日报社工作。后来他才知道,当时陈伯达奉毛泽东之命,率工作组“接管”人民日报社,急需抽调一批干部充实工作组。原本是要调马达去人民日报社的,中共上海市委第一书记陈丕显不同意,于是根据中共上海市委决定,调鲁瑛和邵以华赴京。

鲁瑛以为是临时出差,翌日带了一个小包飞往北京。没有想到,这一去,竟然在人民日报社“扎根”,再也没有回上海工作。

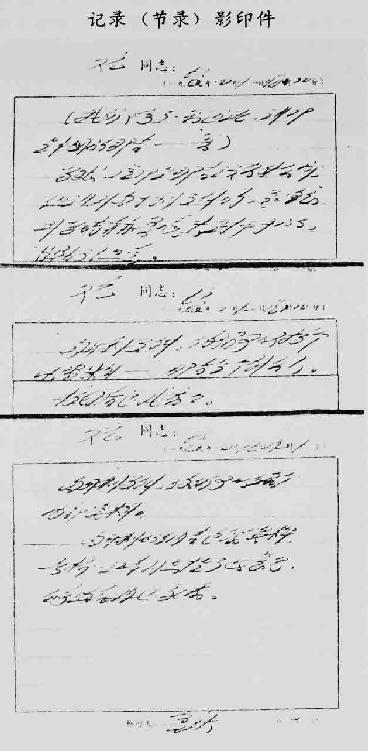

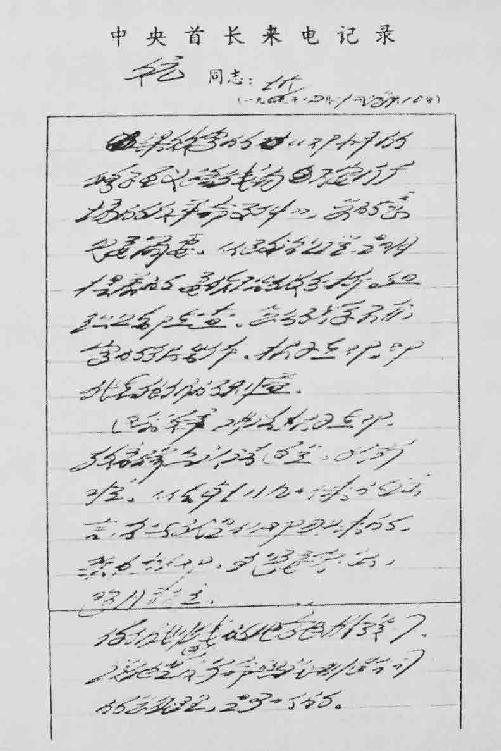

《人民日报》原总编鲁瑛所作姚文元电话记录之一《人民日报》原总编鲁瑛所作姚文元电话记录之二

《人民日报》原总编鲁瑛所作姚文元电话记录之一《人民日报》原总编鲁瑛所作姚文元电话记录之二刚去的时候,根据陈伯达的意见,鲁瑛担任《人民日报》党的临时工委秘书长,主持《人民日报》常务工作的是唐平铸,被任命为《人民日报》代总编辑。唐平铸以及《人民日报》总编辑吴冷西先后被“打倒”,鲁瑛担任了《人民日报》总编辑。鲁瑛虽然论资历、水平都不及《人民日报》前总编辑邓拓、吴冷西,但是鲁瑛来自上海,对张春桥、姚文元言听计从,所以倒是坐稳了《人民日报》总编辑这个位置,直至与“四人帮”一起下台……

在电话里,姚文元一道道指令,通过鲁瑛之后,很快地就在《人民日报》上体现出来。

姚文元通过鲁瑛,还紧紧抓住内部刊物《情况汇编》。在4月5日前后不到一星期的时间里,一连出了十几期《情况汇编》。

《情况汇编》的印数很有限,可是,在姚文元看来,比《人民日报》还重要。姚文元曾说过:“这个小报,比几百万张报纸的作用还要大。”

为什么呢?因为《情况汇编》直送毛泽东。卧病之中的毛泽东,无法像过去那样走遍山山水水,只能靠一纸《情况汇编》了解外面的情况,然后根据这些情况作出决策——发布“最高指示”。另外,《情况汇编》也送中共中央政治局各委员,同样也影响着这些高层政治人物的视听。

在姚文元的把持下,《情况汇编》变成了“谎报汇编”。

4月4日,《情况汇编》上原本编入了一首来自天安门广场的《满江红·敬周试作》:

千古华土,脱蛹几只新苍蝇,嗡嗡叫。得宝成精,自鸣得意。伟人光辉形象在,岂容小虫来下蛆。激起我满腔怒火烧,拍案起。

志同者,团结紧,捍卫咱,周总理。拿起火与铁,准备决战。任凭熊罴掀恶浪,摆开架势对着干,揪出藏尾巴的恶狼,斗到底!

姚文元大笔一挥,斧去上半阕。再删去“捍卫咱,周总理”以及结尾句,变成了“志同者,团结紧,拿起火与铁,准备决战”。然后,姚文元加上批语:“这类反革命言论表明,幕后策划者是在言论之外,还想搞行动。”本来,那首《满江红》纪念周恩来、斥骂“四人帮”是很鲜明的,经姚文元一删、一批,变成了“反党”、“反革命”。

4月5日,在人民英雄纪念碑南面,贴出一首五言诗,把“四人帮”比做“闹鬼”、“豺狼”:

欲悲闹鬼叫,我哭豺狼笑。洒泪祭雄杰,扬眉剑出鞘。

姚文元拿到抄件之后,竟把“泪”字改成“血”字,变成了“洒血祭雄杰”。光是这么改,意犹未尽。他从探子们抄来的许多诗中挑选了一下,选出另一首,加以删节,与那首五言诗“拼接”。虽说一首五言,一首自由体,“拼缝”非常明显,“舆论总管”也不管了:

欲悲闹鬼叫,我哭豺狼笑。洒血祭雄杰,扬眉剑出鞘。中国已不是过去的中国,人民也不是愚不可及,秦皇的封建社会已一去不返了,我们信仰马列主义,让那些阉割马列主义的秀才们,见鬼去吧!我们要的是真正的马列主义。为了真正的马列主义,我们不怕抛头洒血,四个现代化日,我们一定设酒重祭。

姚文元把这首诗编入《情况汇编》,并亲笔加了这样的按语:“所谓反对‘秦皇’,要真正的马列主义,完全同林彪反革命政变计划中的语言一样,是彻头彻尾的反革命煽动。这伙反革命分子把矛头指向伟大领袖毛主席,指向以毛主席为首的党中央,更加暴露了他们要在中国搞修正主义、复辟资本主义的罪恶目的。”

这期《情况汇编》送到毛泽东手中,毛泽东果真震怒了,把天安门事件定为反革命事件。

这首诗,也就被认为是天安门诗歌中“最最恶毒”的一首,定为“001号反革命诗词”,交公安部门立即作为要案加以侦查。

姚文元的造谣“想象力”异常丰富,以至达到令人惊讶的地步!他甚至说,在天安门广场发生的事件,哪里是在给周总理献花圈,那分明是在祭奠蒋介石!

怎么会扯上蒋介石呢?原来,姚文元从港台报道中见到,国民党当局在台湾举行蒋介石逝世一周年纪念典礼——蒋介石是在1975年4月5日去世的。姚文元移花接木,把与此毫不相干的天安门事件,硬跟蒋介石之死扯在一起。

其实,这位“舆论总管”,早就精熟“移花接木”术:

1973年8月,在中共十大召开之际,新华社要发出一张毛泽东与周恩来在主席台上交谈的照片,姚文元“审查”时,认为应当“加”上王洪文。于是,从别的照片上剪下王洪文,“移”入毛、周之间。

江青见到记者拍的她与许世友在一起的照片,便给“舆论总管”打来电话:“我不和许世友在一起,我要和春桥在一起。”于是,姚文元下令,把照片上的许世友头像换上了张春桥的脑袋。

1976年1月8日,周恩来病逝。新华社选了1964年周恩来从苏联回国时毛泽东、朱德到机场欢迎的照片,准备发表。姚文元一“审查”,下令剪去毛泽东和朱德,顿时,变成了周恩来独自一人在机场。

当年,希特勒德国有位大名鼎鼎的“舆论总管”——宣传部长戈培尔,以撒谎、造谣著称于世。姚文元居然成了“戈培尔第二”。

在粉碎“四人帮”之后,接管《人民日报》的迟浩田将军在1976年12月10日向中共中央呈报了一份揭发材料:

中央宣传口并报

华主席、党中央:

在揭批“四人帮”控制《人民日报》搞篡党夺权的反革命阴谋活动中,报社许多同志揭露了“四人帮”在天安门广场事件中搞的欺骗毛主席和党中央的罪行。我们觉得这一问题有必要向中央反映。现将《人民日报》社运动办公室材料组整理的《“四人帮”在天安门广场事件中的阴谋活动》送上,请审阅。

迟浩田

1976年12月10日

“四人帮”在天安门广场事件中的阴谋活动

今年3月底,清明节前,许多群众陆续前往天安门广场人民英雄纪念碑前敬献悼念敬爱的周总理的花圈。群众的悼念活动,引起了“四人帮”的注意。南京事件后,姚文元两次指令鲁瑛:“要注意北京的情况”,并说:“要分析一下这股反革命逆流,看来有个司令部。”鲁瑛秉承姚文元的黑指示,派记者日夜轮流守在天安门广场,收集情况。根据有关记者的揭发,并查看了姚文元对这一时期《人民日报》编发的十二期《情况汇编清样》(这是专送姚文元看的,经他修改、同意后,才能印成《情况汇编》特刊,报送中央政治局。以下简称《清样》)的亲笔修改件,证实“四人帮”在处理材料中耍了许多阴谋,搞了不少假情况,蓄意欺骗毛主席和党中央。

一、扣发或删去有关群众悼念敬爱的周总理的内容。

例如:4月1日和4月4日上午的两期《清样》,除有一部分揭露“四人帮”反对周总理的内容外,主要是反映群众前往天安门广场送花圈的规模,群众在人民英雄纪念碑前深切悼念周总理的情景,姚文元全部扣住不发。……

二、对广大群众愤怒声讨“四人帮”的内容,姚文元作贼心虚,大砍大删。

4月3日的《清样》,反映了一份《倡议书》的下列内容:“说共产主义的空话是不能满足人民希望的,资产阶级野心家、阴谋家、修正主义者们,凭说共产主义的空话,窃取了一部分党和国家的权力,他们最终也要穿着这种镶满空话的美丽外衣,连同他们肮脏的灵魂一起被人民扫入历史的垃圾堆。”《清样》还反映了一些诗词的内容,如:“翻案图穷匕首见,攻击总理罪滔天。青江摇桥闪鬼影,反罢河桥红霞现。”这些内容,都被姚文元一笔勾销了。

4月4日的《清样》上,刊登了署名“首都几名红小兵”的一首诗:“怒恨国贼,又刮黑风,正告你们,小小一撮,人民威力,不要小看。”还刊载了署名“北京地安门中学学生”写的题为《承志捉鳖》的诗:“何惧寒风刺骨,誓把妖叛全消灭,敢翻怒涛下海洋,捉贼鳖!”姚文元也全部删掉。……

三、肆意删改,颠倒是非,给群众加上许多莫须有的罪名。

例如:4月3日的《清样》上,刊载了一首诗:“丹心已结胜利果,碧血再开革命花。倘若妖魔喷毒火,自有擒妖打鬼人。”姚文元强加了如下罪名:“所谓‘再开革命花’,就是要推翻社会主义革命和反击右倾翻案风的斗争。”

4月4日《清样》刊载的一首题为《清明节呐喊》的诗写道:“……‘遥瞧’无罪?总理有瑕?桩桩件件,有目共察。追根寻源,海辽两家。名利熏心,欲立自家。……”姚文元在这首诗的后面加了一段话,恶毒地叫嚷:“这除了上海之外,还把矛头指向辽宁,暴露了策划者的一部分意图。”

4月5日的《清样》写道:“有十来个小伙子,分别被闹事的人围打。据闹事的人说,其中两个是清华大学工农兵学员,一个是解放军。他们公开说了‘周总理是党内最大的走资派’。因此,他们头上都被打起了几个大血包,脸浮肿,流着血。许多人叫着:‘打死他!打死他!’”姚文元别有用心地删去了“他们公开说了‘周总理是党内最大的走资派’”一句。经他这样一改,是非完全颠倒,对诬蔑周总理的坏蛋表示极大义愤的革命群众,却成了无缘无故要“打死人”的“暴徒”。

4月5日的同一期《清样》说:“有人看见天安门广场的花圈没有了,便聚众‘抗议’。”姚文元把“有人”改成“一小撮坏人”,把“聚众”改成“煽动一伙人”。经他一改,那些送花圈悼念周总理的群众竟变成了“一小撮坏人”。

4月5日的《清样》上,姚文元把一首新体诗怒斥“四人帮”反对周总理的内容全部删去,印发《情况汇编》特刊时,把剩下的半首诗同另一首旧体诗拼凑在一起,手段极其卑劣。

四、蓄意收集邓小平与天安门事件有“联系”的材料。

天安门广场绝大多数悼词,都是悼念周总理和反对“四人帮”的,因此,4月初的几期《情况汇编》特刊上都没有反映出天安门广场事件与邓小平有“联系”的内容。4月4日晚,记者从天安门广场抄回份材料,文中写道:“在周总理患病期间,由邓小平同志主持中央工作,斗争取得了决定性胜利。邓小平同志主持中央工作,全国人民大快人心。”鲁瑛如获至宝,等不及编发《情况汇报清样》,立即用电话向姚文元报告。姚文元听后说,他要立即在政治局会议上汇报,还让鲁瑛把这份材料送给毛远新看。

鲁瑛还根据姚文元要派记者到科学院半导体研究所“了解一下”的黑指示,在4月3日和4月4日连续编发两期关于半导体所的《情况汇编》特刊,反映该所的阶级斗争新动向。其中一期特地指出:邓小平的女儿邓楠所在的科技处做了什么样的花圈。其用意是说:这花圈是邓小平煽动做的。

4月中旬,鲁瑛等人又编发了一期关于天安门广场事件的“罪行”的《情况汇编》特刊,其中刊登了几张照片。姚文元看后大为恼火,责问:“为什么用这些照片?杂乱无章,有打破头的,没有一张是与邓小平有联系的。”一语道破“四人帮”迫切需要同邓小平有关系的材料。

五、反映4月5日事件的几期《情况汇编》特刊,经“四人帮”一伙改编后,成为《人民日报》4月8日刊登的题为《天安门广场的反革命政治事件》的报道。在这一改编过程中,“四人帮”不仅对鲁瑛面授机宜,出了许多黑主意,姚文元还自己动手增删,塞进了不少私货。

鲁瑛在主持改编的过程中,秉承“四人帮”的黑旨意,蓄意扩大事件的严重性,把这次事件说成是“有预谋、有计划、有组织”的;把文中的“这伙人”一律改为“暴徒”;把“一小伙闹事的人”改为“一小撮反革命分子”。……

鲁瑛在张春桥、姚文元的授意下,在这篇报道中写了下面一些话:“他们为邓小平歌功颂德,推出邓小平当匈牙利反革命事件的头子纳吉。他们胡说什么:‘由邓小平主持中央工作,斗争取得了决定性胜利,全国人民大快人心。’还恶毒地攻击诬蔑说:‘最近所谓的反右倾斗争,是一小撮野心家的翻案活动。’反革命气焰嚣张至极。”姚文元在改编过程中,还亲笔加了:“吹捧邓小平反革命修正主义路线”,“这些是暴徒公然反对毛主席亲自发动和领导的反击右倾翻案风的伟大斗争”,“这是一场反革命暴乱,”……

六、在天安门广场事件期间,“四人帮”十分活跃,同鲁瑛联系密切。

4月5日凌晨5时,王洪文窜到天安门广场工人民兵临时指挥部的小楼上,对张世忠、马小六说,天安门广场事件是反革命性质,要他们坚决顶住,并大谈工人民兵的主要任务是对内反复辟,同国内走资派做斗争。鲁瑛把这当做报纸宣传的新精神。王洪文还曾专门打电话给鲁瑛,让他提高警惕,注意有人要冲人民日报社,并要鲁瑛自己也要注意安全。

“四人帮”在人民大会堂里偷看天安门广场情况时,用望远镜看不清纪念碑前人群中的情况,姚文元马上打电话叫鲁瑛派记者到纪念碑前看情况,然后回来报告。

4月7日,王洪文、张春桥、江青在人民大会堂接见鲁瑛和几个记者,赞扬他们反映了重要情况,还同鲁瑛等人碰杯,饮酒祝贺。……

1980年5月12日,原中共中央政治局委员、北京市委第一书记吴德,曾这样回忆“四五”情况:

4月4日晚,政治局在人大会堂开会。我汇报了天安门广场的情况,说:没有发生大问题。我要求把花圈多放几天,作好群众的工作,再送八宝山烧掉。大家也都同意这样做。

这时,人民日报的鲁瑛给姚文元送来一份报告,讲在纪念碑西角有人演讲骂江青。姚文元读了这个报告,“四人帮”就闹了起来,质问我知道不知道。江青还骂我是“老右倾”,“中邓小平的毒太深了”,并通知我马上去抓这个人(演讲者),她又蛮横地说:现在清明节已过了(夜里12点),要把花圈全部搬走。我提出是否再放两天,不然群众不答应。江青说不行,闹得气氛很紧张。这时主持会议的华国锋又改变了大家原先的意见,同意了“四人帮”的意见,拍了板,让我马上执行。(当夜抓了388人)所以,5日群众就火了,提出“还我花圈”,“还我战友”,烧了汽车、小楼。

4月5日,召开政治局会议。毛远新口头传达毛主席的指示:一,首都;二,天安门;烧、打,性质变了,变为反革命的性质。于是,政治局决定:

1.调动民兵解决问题,民兵可拿起木棍,由×××同志指挥。(原定要调十万,实际调了三万多)并指定晚八时动手。

2.先用广播的办法,动员群众离开广场,开始拟以广播电台的名义广播。后来政治局又批评了持不同意见的群众,要我广播讲话。

会未散,我和×××就赶回市里布置。吴忠同志(卫戍区司令)对我说:不要急着出动民兵和部队,要等广场上的群众走得差不多了才能下命令,不然会出大问题,我们应该采取向后拖的办法。我同意了,并让他去掌握。

晚6点半,发表广播讲话后,群众陆续散去。但我的许多话是错误的,如提出“坚决打击反革命破坏活动”、“今天,在天安门广场有人进行反革命破坏”等。我们一直等到十点多钟,广场人少了,才出动民兵。在此之前,部队已包围了纪念碑。4月8日,政治局传达毛主席的指示,仍是毛远新传达的,主要是布置抓人,追查。

天安门事件的时候,华国锋和政治局的同志都在人民大会堂,观察情况,不时用电话催促布置和出动民兵,进行指挥。我执行了华国锋和政治局的决定……