有一次,在印度尼西亚属新几内亚的首都查亚普拉,我和3位印度尼西亚朋友走进了一家铺子,这时发生了一件事。对我说来,这件事就是太平洋岛屿历史的缩影。我这3位朋友的名字分别是阿什马德、维沃尔和索阿卡里。这家铺子是一个名叫平瓦的商人开的。阿什马德是印度尼西亚政府官员,担任我们的头儿,因为他和我正在为政府组织一次生态调查,我们雇用了维沃尔和索阿卡里做本地的助手。但阿什马德从来没有到过新几内亚的山区森林,根本不知道该采办什么东西。这结果令人发笑。

在我的朋友们走进这家铺子的时候,平瓦正在读一份中文报纸。当他看见维沃尔和索阿卡里时,他继续读他的报纸,但他一看到阿什马德,就飞快地把报纸塞到柜台下面。阿什马德拿起了一把斧头,惹得维沃尔和索阿卡里笑了起来,因为他把斧头拿倒了。维沃尔和索阿卡里教给他怎样正确地握住斧柄砍东西。这时,阿什马德和索阿卡里注意到维沃尔的光脚丫子,因为他一辈子没有穿过鞋,所以脚趾头都向外张开。索阿卡里挑了一双最大的鞋往维沃尔的脚上套,但这双鞋仍然太小,这引得阿什马德、索阿卡里和平瓦笑声不断。阿什马德挑了一把塑料梳子来梳理他那又粗又黑的直发。他看了一眼维沃尔的浓密的鬈发,把梳子递给维沃尔。梳子立刻在头发里卡住,维沃尔一使劲,梳子就立即折断了。大家都笑了,维沃尔自己也笑了。接着维沃尔提醒阿什马德要买许多大米,因为在新几内亚的山村里除了甘薯买不到其他食物,而吃甘薯会使阿什马德的胃受不了——大家又笑了。

笑归笑,我还是觉察到了潜在的紧张。阿什马德是爪哇人,平瓦是中国人,维沃尔是新几内亚高原人,而索阿卡里是新几内亚北部沿海低地人。爪哇人在印度尼西亚政府中大权独揽,而印度尼西亚政府于20世纪60年代并吞了新几内亚西部,并用炸弹和机关枪粉碎了新几内亚人的反抗。阿什马德后来决定留在城里,让我独自带着维沃尔和索阿卡里去做森林调查工作。他向我解释了他的决定,他指着他那和新几内亚人完全不同的粗直头发说,新几内亚人会杀死任何一个长着他这样头发的人,如果他们发现他远离军队的支持的话。

平瓦已经收起了他的报纸,因为输入中国印刷品在印度尼西亚属新几内亚在名义上是非法的。在印度尼西亚的很大一部分地区,商人都是中国移民。在经济上占支配地位的华人与政治上占支配地位的爪哇人之间潜伏着的相互恐惧在1966年爆发为一场流血的革命,当时爪哇人屠杀了成千上万的华人。维沃尔和索阿卡里是新几内亚人,他们也抱有大多数新几内亚人对爪哇人独裁统治所抱有的愤恨,但他们又互相瞧不起对方的群体。高原居民认为低地居民是光吃西谷椰子的无能之辈而不屑一顾,而低地居民也不把高原居民放在眼里,说他们是未开化的大头鬼,这是指他们那一头浓密的鬈发,也是指他们那出名的傲慢态度。我与维沃尔和索阿卡里建立了一个孤零零的森林营地还没有几天,他们差点儿用斧头干起架来。

阿什马德、维沃尔、索阿卡里和平瓦所代表的这些群体之间的紧张状况,主宰了印度尼西亚这个世界上第四位人口最多的国家的政治。现代的这种紧张状况的根源可以追溯到几千年前。我们在考虑海外重大的人口流动时,往往着重考虑哥伦布发现美洲以来的那些人口流动,以及由此而产生的在各个历史时期内欧洲人更替非欧洲人的情况。但在哥伦布之前很久也存在大规模的海外人口流动,而在史前期也已有了非欧洲人被其他非欧洲人所更替的现象。维沃尔、阿什马德和索阿卡里代表了史前时代从亚洲大陆进入太平洋的3次海外移民浪潮。维沃尔的高原地区居民可能是不迟于4万年前开拓新几内亚的大批早期亚洲移民的后代。阿什马德的祖先在大约4万年前最后从华南沿海到达,完成了对那里的与维沃尔的祖先有亲缘关系的人们的更替。索阿卡里的祖先大约在36000年前到达新几内亚,他们是来自华南沿海的同一批移民浪潮的一部分,而平瓦的祖先则仍然占据着中国。

把阿什马德和索阿卡里的祖先分别带到爪哇和新几内亚的人口流动,被称为南岛人的扩张,这是过去6000年中发生的几次规模最大的人口流动之一。其中的一支成为波利尼西亚人,他们住在太平洋中最偏远的岛上,是新石器时代各族群中最伟大的航海者。南岛人今天所说的语言是分布最广的一种语言,从马达加斯加到复活节岛,覆盖了大半个地球。在本书中,关于自冰期结束以来的人口流动问题,南岛人的扩张占有中心的地位,因为这是需要予以解释的最重要的现象之一。为什么是最后来自大陆中国的南岛人在爪哇和印度尼西亚的其余地方殖民并更替了那里原来的居民,而不是印度尼西亚人在中国殖民并更替了中国人?南岛人在占据了整个印度尼西亚之后,为什么不能再占据新几内亚低地那一块沿海的狭长地带,为什么完全不能把维沃尔的族群从新几内亚高原地区赶走?中国移民的后代又是怎样变成波利尼西亚人的?

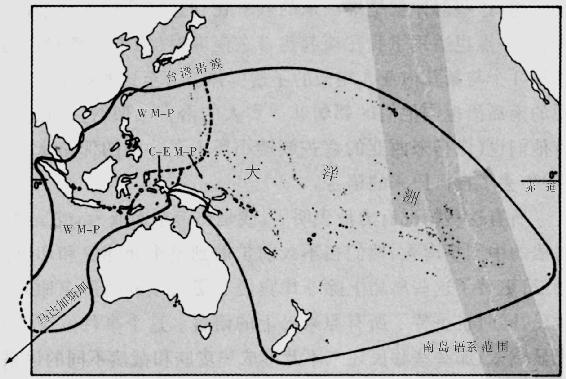

今天的爪哇岛、大部分其他印度尼西亚岛屿(最东端的一些岛屿除外)以及菲律宾群岛上的居民是颇为相似的。在外貌和遗传上,这些岛上的居民与华南的中国人相似,甚至与热带东南亚人更加相似,尤其与马来半岛的居民相似。他们的语言也同样相似:虽然在菲律宾群岛和印度尼西亚的西部及中部地区有374种语言,但它们全都有很近的亲缘关系,都属于南岛语系的同一个语支(西马来-波利尼西亚语支)。南岛语到达亚洲大陆的马来半岛、越南和柬埔寨的一些小块地区、印度尼西亚最西端的岛屿苏门答腊和婆罗洲附近,但在大陆的其他地方就再也没有这些语言了(图17.1)。南岛语中的一些词被借入英语,其中包括“taboo”(禁忌)和“tattoo”(文身)(来自波利尼西亚语)、“boondocks”(荒野)(来自菲律宾的他加禄语)、“amok”(杀人狂)、“batik”(蜡防印花法[1])和“orangutan”(猩猩)(来自马来语)。

印度尼西亚和菲律宾在遗传和语言上的一致起初令人惊讶,就像中国在语言上的普遍一致令人惊讶一样。著名的爪哇人化石证明,人类至少在印度尼西亚西部居住了100万年之久。这应该使人类有充裕的时间逐步形成遗传和语言方面的差异和对热带的适应性变化,如像其他许多热带居民的那种黑皮肤——但印度尼西亚人和菲律宾人却肤色较浅。

南岛语系诸语言分布图

图17.1 南岛语系包括4个语族,其中3个都在台湾,另一个(马来-波利尼西亚语族)分布甚广。这后一个语族又包括两个语支——西马来-波利尼西亚语(=WM-P)和中-东马来-波利尼西亚语(=C-EM-P)。这后一个语支又包括4个亚语支,其中分布很广的大洋洲亚语支在东,另外3个在西,其分布地区小得多,包括哈尔马赫拉岛、印度尼西亚东部附近岛屿和新几内亚西端。

同样令人惊讶的是,除了肤色较浅这一点外,在其他体貌特征和遗传方面,印度尼西亚人和菲律宾人同热带东南亚人和中国华南人非常相似。只要看一看地图就可清楚地知道,印度尼西亚提供了人类在4万年前到达新几内亚和澳大利亚的唯一可能的路线,因此人们可能天真地以为,现代的印度尼西亚人理应像现代的新几内亚人和澳大利亚人。事实上,在菲律宾/印度尼西亚西部地区,只有几个像新几内亚人的人群,特别是生活在菲律宾山区的矮小黑人。菲律宾的这些矮小黑人可能是一些群体的孑遗,这些群体就是维沃尔的族群在到达新几内亚之前的祖先,这一点也适用于我在谈起热带东南亚时(第十六章)所提到的那3个与新几内亚人相似的孑遗群体。甚至这些矮小黑人所说的南岛语也同他们的邻居菲律宾人的语言相似,这一点意味着他们也(像马来西亚的塞芒族矮小黑人和非洲的俾格米人一样)失去了自己原来的语言。

所有这些情况有力地表明了,或是热带东南亚人,或是说南岛语的中国华南人,他们在不久前扩散到整个菲律宾和印度尼西亚,更替了这些岛屿上除菲律宾矮小黑人以外的所有原来的居民,同时也更替了所有原来岛上的语言。这个事件发生的时间显然太近,那些移民还来不及形成黑皮肤和截然不同的语系,也来不及形成遗传特征或遗传差异。他们的语言当然比大陆中国的8大语言多得多,但不再迥然不同。许多相似的语言在菲律宾和印度尼西亚增生,只是反映了这些岛屿从未像中国那样经历过政治和文化的统一。

语言分布的详细情况为这种假设的南岛人扩张的路线提供了有价值的线索。整个南岛语系包括959种语言,分为4个语族。但其中一个被称为马来-波利尼西亚语的语族包括了这959种语言中的945种,几乎覆盖了南岛语系整个地理分布范围。在说印欧语的欧洲人最近的海外扩张之前,南岛语是世界上分布最广的语系。这表明,马来-波利尼西亚语族最近从南岛语系分化出来,从南岛语的故乡向远方传播,从而产生了许多地方性语言,但仍然都是近亲语言,因为时间太短,还不能形成巨大的语言差异。至于南岛语的故乡究竟在何处,我们不应因此就把目光投向马来-波利尼西亚语族,而应投向南岛语系的另外3个语族,它们彼此之间的差异以及与马来-波利尼西亚语族的差异,要大大多于马来-波利尼西亚语族的各个语支之间的差异。

原来,这另外3个语族都有重叠分布,与马来-波利尼西亚语族的分布相比,它们的分布范围全都很小。只有距华南大陆90英里的台湾岛的土著在使用这些语言[2]。台湾的土著占据了该岛的大部分地区,直到最近的几千年中大陆中国人才开始在岛上大批定居。1945年后,尤其是1949年中国共产党打败了中国国民党后,又有一批大陆人来到台湾,所以台湾土著现在只占台湾人口的2%。南岛语系的4个语族中有3个集中在台湾,这表明台湾就是今天各地南岛语的故乡,在过去几千年的大部分时间里,这些语言一直在台湾使用,因此有最长的时间来产生分化。这样看来,从马达加斯加到复活节岛,所有其他南岛语可能都起源于台湾向外的人口扩张。

现在,我们可以转到考古证据方面来。虽然古代村落的遗址中没有随骨头和陶器一起出土的语言化石,但仍然显示了可以与语言联系起来的人的活动和文化产品。同世界上的其余地区一样,今天南岛语分布范围内的大部分地区——台湾、菲律宾、印度尼西亚和许多太平洋岛屿——原来都为狩猎采集族群所占据,他们没有陶器,没有打磨的石器,没有家畜,也没有作物。(这一推断的唯一例外是马达加斯加、美拉尼西亚东部、波利尼西亚和密克罗尼西亚这些偏远的岛屿,因为狩猎采集族群从来没有到达过这些地方,在南岛人扩张前一直是人迹不至。)在南岛语分布范围内,考古中发现最早的不同文化迹象的地方是——台湾。从公元前第四个一千年左右开始的打磨石器和源于华南大陆更早陶器的有图案装饰的不同陶器风格(所谓大坌坑陶器),在台湾和对面的华南大陆沿海地区出现。后来在台湾的一些遗址中出土的水稻和粟的残迹提供了关于农业的证据。

台湾大坌坑遗址和华南沿海,不但有大量的石头网坠和适于刳木为舟的扁斧,而且也有大量的鱼骨和软体动物的壳。显然,台湾的这些新石器时代的最早居民已有了水运工具,足以胜任深海捕鱼,并可从事经常性的海上交通,渡过该岛与大陆之间的台湾海峡。因此,台湾海峡可能被用作航海训练场,大陆中国人在这里培养他们的航海技术,以便他们能够在太平洋上进行扩张。

一种把台湾大坌坑文化同后来的太平洋岛屿文化联系起来的特殊的人工制品是树皮舂捣器,这是一种石制工具,用来舂捣某些树的含纤维的树皮,以便制作绳索、鱼网和衣服。太平洋民族一旦到了没有产毛的家畜、没有纤维作物因而也就没有织造成的布的地方,他们穿衣就得依靠舂捣出来的树皮“布”了。伦纳尔岛是波利尼西亚的一个传统岛屿,直到20世纪30年代才开始西方化。这个岛上的居民对我说,西方化产生了一个附带的好处,就是岛上变得安静了。不再到处都是树皮舂捣器的声音了,不再每天从天亮一直舂捣到黄昏后了!

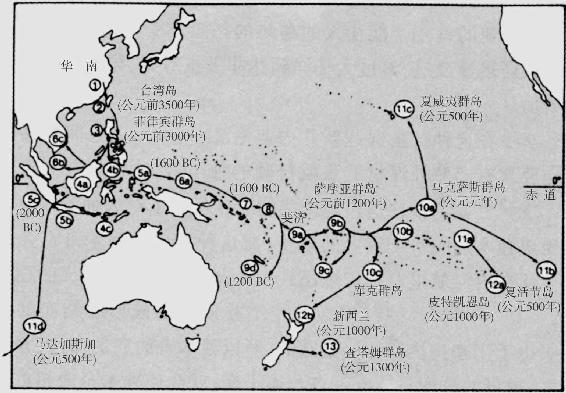

有考古证据表明,在大坌坑文化到达台湾后的1千年左右时间里,明显源自该文化的一些文化从台湾向外传播得越来越远,最后占据了现代南岛语的整个分布范围(图17.2)。这方面的证据包括磨制的石器、陶器、家猪的骨骼和作物的残迹。例如,台湾岛上有花纹的大坌坑陶器为没有花纹的素陶或红陶所代替,这种陶器在菲律宾和印度尼西亚的西里伯斯岛及帝汶岛上的一些遗址也有发现。这种包括陶器、石器和驯化动植物的“整体”文化在公元前3000年左右出现在菲律宾,在公元前2500年左右出现在印度尼西亚的西里伯斯岛、北婆罗洲和帝汶岛,在公元前2000年左右出现在爪哇和苏门答腊,在公元前1600年左右出现在新几内亚地区。我们将要看到,在那些地方的扩张呈现出快艇般的速度,人们携带着整个文化向东全速前进,进入了所罗门群岛以东过去没有人迹的太平洋岛屿。这一扩张的最后阶段发生在公元元年后的一千年中,导致了对波利尼西亚和密克罗尼西亚的每一个能住人的岛屿的拓殖。令人惊讶的是,这种扩张还迅速西进,渡过太平洋到达非洲东海岸,导致了对马达加斯加岛的拓殖。

图17.2 南岛人扩张路线及到达每一地区的大致年代。 台湾岛(公元前3500年)

台湾岛(公元前3500年)  婆罗洲

婆罗洲  斯里伯斯岛

斯里伯斯岛  帝汶岛(公元前2500年左右)

帝汶岛(公元前2500年左右)  哈尔马赫拉岛(公元前1600年左右)

哈尔马赫拉岛(公元前1600年左右)  爪哇岛

爪哇岛  苏门答腊(公元前2000年左右)

苏门答腊(公元前2000年左右)  俾斯麦群岛(公元前1600年左右)

俾斯麦群岛(公元前1600年左右) 马来半岛

马来半岛  越南(公元前1000年左右)

越南(公元前1000年左右)  所罗门群岛(公元前1600年左右)

所罗门群岛(公元前1600年左右)  圣克鲁斯群岛

圣克鲁斯群岛  斐济

斐济  汤加

汤加  新喀里多尼亚(公元前1200年左右)

新喀里多尼亚(公元前1200年左右)  社会群岛

社会群岛  土阿莫土群岛(公元元年左右)

土阿莫土群岛(公元元年左右) 马达加斯加(公元500年)

马达加斯加(公元500年)  查塔姆群岛(公元1300年)

查塔姆群岛(公元1300年)

至少在这种扩张到达新几内亚沿海之前,各岛之间的往来可能要靠有双舷外浮材的张帆行驶的独木舟,这种船今天在整个印度尼西亚仍很普遍。这种船的设计代表了对那种刳木而成的简单独木舟的一个重大的进步,而这种简单的独木舟在全世界生活在内河航道上的传统民族中十分流行。刳木而成的独木舟,顾名思义,就是一段用扁斧挖空并使两端成形的结实的树干。由于用来掏挖的树干是圆的,所以独木舟的底部也是圆的,这样,重量的分配只要有一点点不平衡,就会使独木舟向超重的一边倾翻。每当我乘坐独木舟由新几内亚人划着沿着新几内亚的河流逆流而上时,一路上大部分时间里我都是提心吊胆,好像我只要稍微动一动,独木舟就会倾覆,把我和我的双筒望远镜翻落水中去与鳄鱼为伍。在风平浪静的江河湖泊里划独木舟,新几内亚人能够做到行所无事,但如果是在海上,即使风浪不太大,就连新几内亚人也不会去驾驶独木舟。因此,设计出某种稳定装置不但对南岛人在整个印度尼西亚进行扩张至关重要,而且甚至对台湾的最早开拓也是必不可少的。

解决办法是把两根较小的圆木(“浮材”)绑在船舷外侧,一边一根,距离船体几英尺远,用垂直地缚在船体和浮材上的支杆来连接。每当船体开始向一边倾侧时,那一边浮材的浮力使浮材不会被推入水下,因而实际上不可能使船倾覆。这种双舷外浮材张帆行驶独木舟的发明可能是促使南岛人从中国大陆向外扩张的技术突破。

考古学证据和语言学证据之间两个引人注目的一致证实了这样的推断:几千年前把一种新石器文化带到台湾、菲律宾和印度尼西亚的民族说的是南岛语,并且是今天仍然居住在这些岛屿上的说南岛语的人的祖先。首先,这两种证据清楚地表明了向台湾的移民是从华南沿海向外扩张的第一阶段,而从台湾向菲律宾和印度尼西亚的移民则是这种扩张的第二阶段。如果这种扩张从热带东南亚的马来半岛开始,先到距离最近的印度尼西亚岛屿苏门答腊,然后到达印度尼西亚的其他岛屿,最后到达菲律宾和台湾,那么我们就会发现马来半岛和苏门答腊的现代语言中南岛语系的最深刻的变化(反映了最大的时间纵深),而台湾和菲律宾的语言可能只是在最近才在一个语族内发生分化。相反,最深刻的变化却发生在台湾,而马来半岛和苏门答腊的语言全都属于同一个亚语支:西马来-波利尼西亚语支最近出现的一个分支,而西马来-波利尼西亚语支又是波利尼西亚语族相当晚近出现的一个分支。语言关系的这些细节与考古证据完全一致,因为考古证据表明,向马来半岛移民是最近的事,它发生在向台湾、菲律宾和印度尼西亚移民之后,而不是发生在这之前。

考古学证据与语言学证据之间的另一个一致之处,是古代南岛人所使用的整个文化内容。考古学为我们提供了以陶器、猪骨和鱼骨等为形式的直接文化证据。人们开始时可能会感到奇怪,一个只研究现代语言(这些语言的没有文字的祖代形式仍然无人知晓)的语言学家怎么会断定6000年前生活在台湾的人是否已经养猪。办法是比较来源于已经消失的古代语言(所谓原始母语)的现代语言词汇来重构古代语言的词汇。

例如,分布地区从爱尔兰到印度的印欧语系的许多语言中,意思为“羊”的词都十分相似:在立陶宛语、梵语、拉丁语、西班牙语、俄语、希腊语和爱尔兰语中分别为“avis”、“avis”、“ovis”、“oveja”、“ovtsa”、“owis”和“oi”。(英语的“sheep”显然来源不同,但英语在“ewe”〔母羊〕这个词中仍保留了原来的词根。)对各种现代印欧语在历史过程中经历的语言演变所进行的比较表明,在大约6000年前的祖代印欧语中,这个词的原来形式是“owis”。这种没有文字的祖代语言称之为原始印欧语。

显然,6000年前的原始印欧人已经饲养羊,这是与考古证据一致的。他们的词汇中另外有将近2000个词同样可以予以重构,其中包括表示“山羊”、“马”、“轮子”、“兄弟”和“眼睛”这些词。但表示“gun”(枪炮)的词却无法从任何原始印欧语的词重构出来,这个词在不同的现代印欧语中用的是不同的词根:在英语中是“gun”,在法语中是“fusil”,在俄语中是“ruzhyo”,(Ружьё)等等。这一点不应使我们感到惊奇:6000年前的人不可能有表示枪炮的词,因为枪炮只是过去1000年内发明出来的武器。由于没有继承下来的表示“枪炮”这个意思的共同词根,所以在枪炮最后发明出来时,每一种印欧语都得创造出自己的词来或者从别处借用。

我们可以用同样的办法,把现代的台湾语、菲律宾语、印度尼西亚语和波利尼西亚语加以比较,从而重构出在远古所使用的一种原始南岛语来。谁也不会感到惊奇的是,这种重构出来的原始南岛语有这样一些意思的词如“二”、“鸟”、“耳朵”和“头虱”;当然,原始的南岛人能够数到2,知道鸟,有耳朵和虱子。更有意思的是,这种重构出来的语言中有表示“猪”、“狗”和“米”这些意思的词,因此这些东西想必是原始南岛文化的一部分。这种重构出来的语言中有大量表示海洋经济的词,如“带舷外浮材的独木舟”、“帆”、“大蛤”、“章鱼”、“渔栅”和“海龟”。不管原始的南岛人生活在什么地方和什么时候,关于他们的文化的语言学证据与关于大约6000年前生活在台湾的能够制陶、面向海洋、从事粮食生产的民族的考古学证据非常吻合。

同样的方法也可用来重构原始的马来-波利尼西亚语,这是南岛人从台湾向外移民后所使用的祖代语言。原始的马来-波利尼西亚语中有一些用来表示热带作物的词,如芋艿、面包果、香蕉、薯蓣和椰子,在原始的南岛语中,无法重构出任何表示这些作物的词。因此,这个语言学上的证据表明,南岛语中许多热带作物的名字是在南岛人从台湾向外移民后才有的。这个结论是与考古学上的证据相一致的:随着农民移民从台湾(位于赤道以北23度附近)南下,向赤道热带地区扩散,他们开始越来越依赖热带的根用作物和树生作物,接着他们又把这些作物带进了热带太平洋地区。

那些从华南经由台湾南下的说南岛语的农民怎么会这样全面地更替了菲律宾和印度尼西亚西部的狩猎采集人口,以致那原有的人口很少留下什么遗传学的证据和根本没有留下任何语言学的证据?其原因与欧洲在过去不到两个世纪的时间内更替或消灭澳大利亚土著的原因相同,也与华南人在这以前更替了热带东南亚人的原因相同:即农民的稠密得多的人口、优良的工具和武器、更发达的水运工具和航海技术以及只有农民而不是狩猎采集族群才对之有某种抵抗力的流行疾病。在亚洲大陆,说南岛语的农民同样能够更替马来半岛上以前的狩猎采集族群,因为他们从南面和东面(从印度尼西亚的岛屿苏门答腊和婆罗洲)向该半岛移民,与说南亚语的农民从北面(从泰国)向该半岛移民差不多同时。其他一些说南岛语的人终于在越南南部和柬埔寨的一些地方立定了脚根,成为这两个国家中说占语的现代少数民族的祖先。

然而,说南岛语的农民未能再向前进入东南亚大陆,因为说南亚语和加岱语的农民已经更替了那里原有的狩猎采集族群,同时也因为说南岛语的农民并不拥有对说南亚语和傣-加岱语的农民的任何优势。虽然根据我们的推断,说南岛语的人来自华南沿海地区,但在今天的大陆中国已没有人说南岛语了,这可能是因为它们在说汉藏语的人向南扩张时同其他几百种原有的中国语言一起被消灭了。但与南岛语最接近的语族据认为是傣-加岱语、南亚语和苗瑶语。因此,虽然中国的南岛语可能没有逃过被中国王朝攻击的命运,但它们的一些亲属语言却逃过了。

至此,我们已经跟随说南岛语的人走过了他们初期阶段的扩张路线,从华南沿海经过台湾和菲律宾到达印度尼西亚的西部和中部,行程2500英里。在这扩张过程中,这些说南岛语的人从海岸到内陆,从低地到山区,逐步占据了这些岛上所有适于居住的地区。他们的为人所熟知的不迟于公元前1500年的考古标志——包括猪骨和素面红纹陶器——表明,他们已经到达了印度尼西亚东部的哈尔马赫拉岛,距离新几内亚这个多山的大岛的东端不到200英里。他们是否像已经占领斯里伯斯、婆罗洲、爪哇和苏门答腊这些多山的大岛那样,去着手占领新几内亚呢?

他们没有那样做,看一看大多数现代新几内亚人的脸就会清楚地知道,对新几内亚人的遗传所进行的详细研究也证实了这一点。我的朋友维沃尔和其他所有新几内亚高原人的黑皮肤、浓密的鬈发和脸型,与印度尼西亚人、菲律宾人和华南人是明显不同的。新几内亚内陆和南部沿海的低地人与高原人相似,只是身材一般较高。遗传学家没有能从新几内亚高原人的血样中发现南岛人特有的遗传标志。

但对新几内亚北部和东部沿海民族和新几内亚北面和东面的俾斯麦群岛和所罗门群岛的民族来说,情况就比较复杂。从外表来看,他们或多或少地介于像维沃尔这样的高原人和像阿什马德这样的印度尼西亚人之间,不过一般都大大接近维沃尔。例如,我的朋友索阿卡里来自北部沿海地区,他的波浪形头发介于阿什马德的直发和维沃尔的鬈发之间,他的肤色比维沃尔的肤色多少要浅一些,却又比阿什马德的肤色深得多。从遗传来看,俾斯麦群岛和所罗门群岛上的居民有大约15%的说南岛语族群的成分,而85%像新几内亚高原地区的人。因此,南岛人显然到过新几内亚地区,但未能完全深入该岛腹地,所以在遗传上被新几内亚北部海岸和岛屿上的原先居民所削弱了。

现代语言基本上说的是同一个故事,不过更详细罢了。我在第十五章说过,大多数新几内亚语言叫做巴布亚诸语言,它们同世界上其他地方的任何语系都没有亲缘关系。在新几内亚山区、新几内亚西南部和中南部整个低地地区(包括新几内亚海岸地区和北部内陆地区)所说的每一种语言,毫无例外都是某一种巴布亚语。但某些南岛语言只在北部和东南部附近的一片狭长地带使用。俾斯麦群岛和所罗门群岛上的大多数语言是南岛语言,某些巴布亚语言只在几个岛上的一些小块孤立地区使用。

在俾斯麦群岛、所罗门群岛和新几内亚北部沿海所使用的南岛语言是一个叫做大洋洲语言的亚语支,它们同哈尔马赫拉岛和新几内亚西端所使用的语言的亚语支有着亲缘关系。人们在看地图时可能会想到,这种语言学上的关系证实了新几内亚地区说南岛语的人是取道哈尔马赫拉岛到达新几内亚的。南岛语和巴布亚语的一些细节和它们在新几内亚北部的分布情况表明,说南岛语的入侵者与说巴布亚语的本地居民有过长期的交往。这个地区的南岛语和巴布亚语显示了对彼此的词汇和语法的巨大影响,使人难以确定某些语言基本上是受到巴布亚语言影响的南岛语还是受到南岛语言影响的巴布亚语言。如果你在新几内亚北部沿海或海岸外的岛屿上旅行,走过了一个又一个村子,你会发现一个村子讲的是南岛语,下一个村子讲的是巴布亚语,再下一个村子讲的又是南岛语,但在语言分界线上却没有发生任何遗传中断。

所有这一切表明,说南岛语的入侵者的后代和原来新几内亚人的后代,几千年来一直在新几内亚北部沿海地区及其岛屿上进行贸易、通婚并获得了彼此的基因与语言。这种长期的接触对转移南岛语言效果较大,而对转移南岛人的基因则效果较小,其结果是俾斯麦群岛和所罗门群岛的岛民现在说的是南岛语,而他们的外貌和大多数基因却仍然是巴布亚人的。但南岛人的基因和语言都没有能深入新几内亚的腹地。这样,他们入侵新几内亚的结果就和他们入侵婆罗洲、西里伯斯和其他印度尼西亚大岛的结果大不相同,因为他们在印度尼西亚的这些岛屿以不可阻挡之势把原先居民的基因和语言消灭殆尽。为了弄清楚在新几内亚发生的事情,让我们现在转到考古证据上来。

公元前1600年左右,人们所熟知的南岛人扩张的考古标志——猪、鸡、狗、红纹陶、打磨石扁斧和大蛤壳——在哈尔马赫拉岛出现,几乎与此同时,这些东西也在新几内亚地区出现了。但南岛人到达新几内亚与他们在这之前到达菲律宾和印度尼西亚有两个不同的特点。

第一个特点是陶器的纹饰。陶器的纹饰具有审美特点而不具有任何经济意义,但却使考古学家立即认出某个早期的南岛人遗址。虽然菲律宾和印度尼西亚的南岛人的大多数早期陶器都没有纹饰,但新几内亚地区的陶器却有着水平带状几何图形的精美纹饰。在其他方面,这种陶器还保留了印度尼西亚的南岛人的早期陶器所特有的红色泥釉和器皿形制。显然,新几内亚地区南岛人移民想到了给他们的壶罐“文身”,这也许是受到他们已经用在树皮布和文身花纹上的几何图案的启发。这个风格的陶器叫做拉皮塔陶器,这是以它的绘制之处名叫拉皮塔的考古遗址命名的。

新几内亚地区南岛人早期遗址的重要得多的与众不同的特点是它们的分布。在菲律宾和印度尼西亚,甚至已知最早的南岛人遗址都是在一些大岛上,如吕宋、婆罗洲和西里伯斯,但新几内亚地区的拉皮塔陶器遗址则不同,它们几乎都是在偏远大岛周边的一些小岛上。迄今为止,发现拉皮塔陶器的只有新几内亚北部海岸上的一处遗址(艾泰普)和所罗门群岛上的两三处遗址。新几内亚地区发现拉皮塔陶器的大多数遗址是在俾斯麦群岛,在俾斯麦群岛中较大岛屿海岸外的小岛上,偶尔也在这些较大岛屿本身的海岸上。既然(我们将要看到)这些制作拉皮塔陶器的人能够航行几千英里之遥,但他们却未能把他们的村庄搬到几英里外的俾斯麦群岛中的大岛上去,也未能搬到几十英里外的新几内亚去,这肯定不是由于他们没有能力到达那里。

拉皮塔人赖以生存的基础可以根据考古学家们在拉皮塔遗址出土的那些垃圾重构出来。拉皮塔人生活的主要依靠是海产,其中包括鱼、海豚、海龟、鲨鱼和有壳水生动物。他们饲养猪、鸡和狗,吃许多树上的坚果(包括椰子)。虽然他们可能也吃南岛人常吃的根用作物如芋艿和薯蓣,但很难找到关于这些作物的证据,因为坚硬的坚果壳在垃圾堆里保存几千年的可能性要比软柔的根茎大得多。

当然,要想直接证明制造拉皮塔陶器的人说的是某种南岛语,这是不可能的。然而,有两个事实使得这一推断几乎确定无疑。首先,除了这些陶器上的纹饰外,这些陶器本身以及与其相联系的文化器材,同印度尼西亚和菲律宾现代的说南岛语社会的古代遗址中发现的文化遗存有类似之处。其次,拉皮塔陶器还出现在以前人迹不到的遥远的太平洋岛屿上,但没有任何证据表明,在那次带来拉皮塔陶器的移民浪潮后接着又出现过第二次重大的移民浪潮,而这些岛上的现代居民说的又是一种南岛语言(详见下文)。因此,可以有把握地假定,拉皮塔陶器是南岛人到达新几内亚的标志。

那些说南岛语的制造陶器的人在大岛附近的小岛上干些什么呢?他们可能和直到最近还生活在新几内亚地区的一些小岛上的制陶人过着同样的生活。1972年,我访问了锡亚西岛群中的马莱岛上的一个这样的村庄。锡亚西岛群在中等大小的翁博伊岛的外面,而翁博伊岛又在新不列颠群岛中较大的俾斯麦岛的外面。当我在马莱岛上岸找鸟时,我对那里的人一无所知,所以我看到的情景使我大吃一惊。在这类地方人们通常看到的是有低矮简陋的小屋的村庄,四周围着足以供应全村的园圃,沙滩上系着几条独木舟。但马莱岛的情况却不是这样,那里的大部分地区都建有一排排木屋,没有留下任何可以用作园圃的隙地——简直就是新几内亚版的曼哈顿闹市区。沙滩上有成排的大独木舟。原来马莱岛的居民除了会捕鱼外,还是专业的陶工、雕刻工和商人。他们的生计靠制造精美的有纹饰的陶器和木碗,用独木舟把它们运往一些大的岛屿,用他们的物品换来猪、狗、蔬菜和其他生活必需品。甚至马莱岛的居民用来造独木舟的木材也是从附近的翁博伊岛上的村民那里交换来的,因为马莱岛没有可以用来做成独木舟的大树。

在欧洲航运业出现以前的日子里,新几内亚各岛屿之间的贸易是由这些制造独木舟的陶工集团垄断的,他们没有航海仪器但却精于航行,他们生活在近海的小岛上,有时也生活在大陆沿海的村庄里。到1972年我到达马莱岛的时候,当地的这些贸易网或者已经瓦解,或者已经萎缩,这一部分是由于欧洲内燃机船和铝制壶罐的竞争,一部分是由于澳大利亚殖民政府在几次淹死商人的事故后禁止独木舟长途航行。我可以推测,在公元前1600年后的许多世纪中,拉皮塔的陶工就是新几内亚地区进行岛际贸易的商人。

南岛语向新几内亚北部海岸传播,甚至在最大的俾斯麦群岛和所罗门群岛上传播,必定多半是在拉皮塔时代以后发生的,因为拉皮塔遗址本身就是集中在俾斯麦群岛中的一些小岛上的。直到公元元年左右,具有拉皮塔风格的陶器才出现在新几内亚东南半岛的南侧。当欧洲人在19世纪晚些时候开始对新几内亚进行实地考察时,新几内亚南部沿海的所有其余地区仍然只生活着说巴布亚语的人,虽然说南岛语的人不但在东南部的半岛而且也在阿鲁岛和凯岛(距新几内亚南海岸西部70—80英里处)立定了脚根。因此,说南岛语的人可以有几千年的时间从附近的基地向新几内亚内陆和南部海岸地区移民,但他们没有这样做。甚至他们对新几内亚北部海岸边缘地区的移民,与其说是遗传上的,不如说是语言上的;所有北部海岸地区的人从遗传来看绝大多数仍然是新几内亚人。他们中的一些人最多只是采用了南岛语言,而这可能是为了与那些实现社会与社会沟通的长途贩运的商人进行交际的目的。

因此,南岛人在新几内亚地区扩张的结果与在印度尼西亚和菲律宾扩张的结果全然不同。在印度尼西亚和菲律宾,当地的人口消失了——大概是被这些入侵者赶走、杀死、用传染病害死或甚至同化了。而在新几内亚,当地的人口多半把这些入侵者挡在外面。在这两种情况下,入侵者(南岛人)都是一样的,而当地的居民从遗传来看也可能彼此相似,如果就像我前面提到的那样,被南岛人所取代的原有的印度尼西亚居民与新几内亚人真的有亲戚关系的话。那么,为什么还会有这种全然不同的结果呢?

如果考虑一下印度尼西亚和新几内亚本地人的不同的文化环境,答案就变得显而易见了。在南岛人到来之前,印度尼西亚的大部分地区只有稀少的甚至连打磨石器都没有的狩猎采集族群。相比之下,在新几内亚高原地区,可能还有新几内亚低地地区以及俾斯麦群岛和所罗门群岛,粮食生产的确立已有几千年之久。新几内亚高原地区养活了在现代世界上任何地方都算得上最稠密的石器时代的人口。

南岛人在与那些已经扎下根来的新几内亚人的竞争中几乎没有任何优势。南岛人赖以生存的一些作物,如芋艿、薯蓣和香蕉,可能是在南岛人到来之前就已在新几内亚独立驯化出来了。新几内亚人很快就把南岛人的鸡、狗、尤其是猪吸收进他们的粮食生产经济中来。新几内亚人已经有了打磨的石器。他们对一些热带疾病的抵抗力至少不比南岛人差,因为他们同南岛人一样,也有同样的5种预防疟疾的基因,而这些基因有些或全部都是在新几内亚独立演化出来的。新几内亚人早已是熟练的航海者,虽然就造诣来说还赶不上制造拉皮塔陶器。在南岛人到来之前的几万年中,新几内亚人便已向俾斯麦群岛和所罗门群岛移民,而至少在南岛人到来之前的1800年中,黑曜石(一种适于制作锋锐工具的火山石)贸易便已兴旺发达起来。新几内亚人甚至好像在不久前逆南岛人的移民浪潮而向西扩张,进入印度尼西亚东部,那里的哈尔马赫拉岛北部和帝汶岛上所说的语言是典型的巴布亚语,与新几内亚西部的某些语言有着亲属关系。

总之,南岛人扩张的不同结果引人注目地证明了粮食生产在人口流动中的作用。说南岛语的粮食生产者迁入了两个由可能有亲属关系的原住民占有的地区(新几内亚和印度尼西亚)。印度尼西亚的居民仍然是狩猎采集族群,而新几内亚的居民早已是粮食生产者,并发展出粮食生产的许多伴随物(稠密的人口、对疾病的抵抗力、更先进的技术,等等)。结果,虽然南岛人的扩张消灭了原先的印度尼西亚人,但在新几内亚地区却未能取得多大进展,就像它在热带东南亚与说南亚语和傣-加岱语的粮食生产者的对垒中也未能取得进展一样。

至此,我们已经考查了南岛人通过印度尼西亚直到新几内亚海岸和热带东南亚的扩张。在第十九章我们还将考查一下他们渡过印度洋向马达加斯加扩张的情形,而在第十五章我们已经看到不利的生态环境使南岛人未能在澳大利亚的北部和西部扎下根来。这种扩张重振余势之日,就是拉皮塔陶工扬帆远航之时:他们进入了所罗门群岛以东的太平洋海域,来到了一个以前没有人到过的岛屿世界。公元前1200年左右的拉皮塔陶器碎片、人们熟知的三位一体的猪鸡狗,以及其他一些常见的关于南岛人的考古标志,出现在所罗门群岛以东一千多英里处的斐济、萨摩亚和汤加这些太平洋群岛上。基督纪元的早期,大多数这样的考古标志(引人注目的例外是陶器)出现在波利尼西亚群岛东部的那些岛屿上,包括社会群岛和马克萨斯群岛。更远的独木舟长途水上航行把一些移民往北带到了夏威夷,往东带到了皮特凯恩岛和复活节岛,往西南带到了新西兰。今天在这些岛屿中,大部分岛屿上的土著都是波利尼西亚人,他们因而都是拉皮塔陶工的直系后裔。他们说的南岛语和新几内亚地区的语言有着近亲关系,他们的主要作物是南岛人的全套作物,包括芋艿、薯蓣、香蕉、椰子和面包果。

公元1400年左右,也就是在欧洲“探险者”进入太平洋之前仅仅一个世纪,亚洲人占领了新几内亚海岸外的查特姆群岛,从而最后完成了对太平洋的探险任务。他们的持续了几万年之久的探险传统,是在维沃尔的祖先通过印度尼西亚向新几内亚和澳大利亚扩张的时候开始的,而只是在目标已尽、几乎每一座适于住人的太平洋岛屿都已被占领的时候,它才宣告结束。

对于任何一个对世界史感兴趣的人来说,东亚和太平洋人类社会是颇有教益的,因为它们提供了如此众多的关于环境塑造历史的例子。东亚和太平洋族群凭借他们地理上的家园,无论在利用可驯化的动植物方面,或是在与其他族群的联系方面,都显得与众不同。一次又一次地,是具有发展粮食生产的先决条件并处在有利于传播来自别处的技术的地理位置上的族群,取代了缺乏这些优势的族群。一次又一次地,当一次移民浪潮在不同的环境中展开时,环境的不同决定了移民们的后代以各自的不同方式发展。

例如,我们已经看到,中国的华南人发展了本地的粮食生产和技术,接受了华北的文字、更多的技术和政治组织,又进而向热带东南亚和台湾移民,大规模地取代了这些地区的原有居民。在东南亚,在那些从事粮食生产的华南移民的后代或亲戚中,在泰国东北部和老挝山区雨林中的永布里人重新回到狩猎采集生活,而永布里人的近亲越南人(所说的语言和永布里语言同属南亚语的一个语支)始终是肥沃的红河三角洲的粮食生产者,并建立了一个广大的以金属为基础的帝国。同样,在说南岛语的来自台湾和印度尼西亚的农民移民中,婆罗洲雨林中的普南人被迫回到了狩猎采集的生活方式,而他们的生活在肥沃的爪哇火山土上的亲戚们仍然是粮食生产者,在印度的影响下建立了一个王国,采用文字,并在婆罗浮屠建有巨大的佛教纪念性建筑物。这些进而向波利尼西亚移民的南岛人同东亚的冶金术和文字隔绝了,因此始终没有文字,也没有金属。然而,我们在第二章里看到,波利尼西亚的政治和社会组织以及经济结构在不同的环境中经历了巨大的分化。在一千年内,波利尼西亚东部的移民在查特姆群岛回复到狩猎采集生活,而在夏威夷则建立了一个从事集约型粮食生产的原始国家。

当欧洲人终于来到时,他们的技术优势和其他优势使他们能够对热带东南亚的大部分地区和各个太平洋岛屿建立短暂的殖民统治。然而,当地的病菌和粮食生产者妨碍了欧洲人大批地在这个地区的大多数地方定居。在这一地区内,只有新西兰、新喀里多尼亚和夏威夷——这几个面积最大、距离赤道最远、最偏僻的、因而处于几乎最温和的(像欧洲一样的)气候之中的岛屿——现在生活着大量的欧洲人。因此,与澳大利亚和美洲不同,东亚和大多数太平洋岛屿仍然为东亚民族和太平洋民族所占有。

注 释:

1. 蜡防印花法:一种起源于爪哇的在棉布上印花的方法。——译者

2. 按:台湾高山族语言属南岛语系。——译者