一

京都是日本的旧都,公元794年,桓武天皇迁都至此,废平城京、长冈京,据传统堪舆学选定平安京,“此国山河襟带,自然作城”。京都盆地有东山、北山、西山三面合围,高野川、贺茂川、桂川朝南流去,确可称“山河襟带”。又仿长安城里坊制,将城市划分作横平竖直的格局。柯南剧场版《迷宫的十字路口》有一首关于京都地名的歌谣,由北到南,将京都十条主干道串起来唱了个遍:“丸竹夷二押御池,姐三六角蛸锦,四绫佛高松万五……”也就是丸太町路、竹屋町路、夷川路等等。古代平安京分左右(东西)二京,右(西)京曰长安,左(东)京曰洛阳。右京地势低洼,水患繁兴,日渐衰落,于是城市中心也逐渐移往左京。“洛阳”这一古称在京都也留存至今。城内叫“洛中”,城外为“洛外”,如今还能见到“洛阳女子学校”“洛南小学”等名称。纵横的棋盘间,随处散落着历史悠久的寺庙、神社、老铺,动辄几百年历史,但京都几经兵燹火患,这些建筑多数度重建。

京都有古谚云:“都人官居五位。”意思是天子脚下的百姓抵得上五品官员。京都人有许多可矜傲的东西,悠久的历史,受自然恩惠的风土,平安贵族流传的文化,文雅动听的方言——外地人难免侧目,攒了许多京都人排外的故事。明治维新后,1869年国都东迁,京都遂与奈良同为旧都。从此“上京”的“京”成为东京,标准语也以关东语为本。各大企业、老字号纷纷向东都扩展势力,香店、笔铺、渍物店、和果子店……旧书店也不例外。

说起来,京都是日本图书业的滥觞之地。印刷技术普及之前,书籍流通只有抄写一途。平安时代(794-1185)中后期,渐有木版印刷的佛教经典流传。而这些印刷物只流行于寺庙、贵族间,并未流布民间,当时贵族阶层所用的文学书籍亦仅止于手抄卷本而已。

平安时代至镰仓时代(约1185-1333)以后,新旧宗派的寺院开始有各自印刷的经典,也产生了各种版本。如春日版,即奈良法相宗兴福寺的出版物,多卷子本与经折装,以宽治二年(1088)所刊《成唯识论》最为古老。镰仓时代,春日版大量流布,被供奉入各地寺院与神社,得以妥善保存。又如叡山版,是天台宗延历寺所出,今有《法华文句》。其余还有净土教版、高野版、泉涌寺版、南都版、东大寺版等等。

镰仓时代,儒学书籍日益多见。镰仓后期,受宋元时代禅学书籍出版兴旺之影响,以镰仓五山、京都五山为中心,出现了寺庙开版印行的刊本,即所谓“五山版”。其与此前的寺院出版物最大不同之处在于,以复刻、仿刻宋元版为主。佛教书籍之外,还刊行了中国流入的大量类书、诗文集,亦不乏日本本土著作。到南北朝时代(1336-1392),天龙寺、临川寺的出版事业迎来高潮,也有不少来自中国的刻工,相当活跃。

应仁之乱(1467-1477)后,京都佛教书籍的刊行略呈衰势,寺院出版活动日渐式微,而地方实力雄厚的大名仍保有较强的出版实力。直到战国时代的兵火平息,京都才又成为出版的中心。

安土桃山时代(1573-1603),日本出版史有两大事件。其一为吉利支丹版的出现,其二为大量朝鲜本的传入。吉利支丹版即天主教传教士为传教与学习日语而以西洋活字印刷术出版的书籍,如《天草版平家物语》《日葡辞典》等。因德川幕府的禁教活动,鲜少传世,即便片纸零楮,也有很高价值。室町幕府时期,渐有朝鲜版经贸易、外交等途流入日本。但大量朝鲜铜活字与铜活字本流入,还要等到明万历年间,丰臣秀吉发起壬辰倭乱与丁酉倭乱(日本称为“文禄·庆长之役”)时的掠夺。文禄二年(1593),丰臣秀吉将掳回的铜活字献给后阳成天皇。同年,后阳成天皇下令开版铜活字本《古文孝经》(今已不存)。庆长二年(1597),又印行《锦绣段》《劝学文》。《劝学文》跋云:“此法出朝鲜,甚无不便,因兹模写此书。”此后至庆长八年(1603),印刷有大量书籍,即敕版庆长本,版本价值很高,亦可反映当时公家贵族学问兴趣之所在。

江户时代(1603-1867)之前的大部分时间中,京都牢牢占据出版中心的位置,那时候的图书,也多由寺院或官家所刻,非商业经营性质。江户初期,仍是京都独大,中期以后,江户、大阪与京都竞争激烈,而在佛教、美术工艺等书籍方面,依然难追京都。直到皇权复古、明治迁都,京都出版业才真正衰颓,难追昔日隆盛。

江户时代的出版物极为丰富,其中,佛教类图书约占半数,其次是儒学书籍与汉诗文集,这些被视为最正统的书籍,呼作“物之本”。绘本、御伽草纸、好色本、女训书、料理书、旅行书等老少妇孺咸宜的趣味书,呼作“草纸”。此外,还有开本较小便于携带的“小草纸”,以及“一枚摺”,即“瓦版”,多见于祭典等活动,类似新闻速报。

幕府初期,并不禁行好色本(艳情作品),书肆可公然售卖,书籍目录亦不避讳著者姓名。享保七年(1722),政府以好色本坏乱风俗、不利人心教化而一应禁行。宽政三年(1791),幕府整顿社会风气,实行抑商重农之策。学问方面独崇朱子学,禁阳明学,同时禁用奢侈品,禁浴场男女混浴,禁私娼艺妓,整肃出版物,艳情书刊被重教化、讲义气的物语故事取代。这些变动对不同领域的作家命运产生不小的影响——比如曾经极有人气的流行作家山东京传因作品多涉风月情爱,被处以刑罚,作品刻版也尽遭焚毁,而赶上时代风潮,专写侠义小说的曲亭马琴则一时炙手可热。

二

京都的书店,在近世初期即已出现,最早只售卖由大阪堺港传入的汉籍(唐本)。而后,寺院或个人开始经营私刻书籍,手抄本、旧书也渐成为书店经营的内容。庆长年间(1596-1615),京都出现了日本最早的出版从业者——本屋新七。他在庆长十四年(1609)刊行古活字版《魁本大字诸儒笺解古文真宝后集》,是日本最早标注书店名的出版物。

宽永年间(1624-1645),京都涌现大量书肆,兼有印刷、出版、贩卖职能。京都出版的全盛时期在元禄年间(1688-1704)。据《元禄太平记》(1702年版)载,京都有本屋七十二间,其中有林、村上、野田、善本、八尾、风月、秋田、上村、中野、武村十家最为著名,有“十哲”的美称。其中,村上即村上平乐寺勘兵卫店,代代经营法华宗书籍,也出版医书、启蒙书。明治以后第十一代主人将祖业让给别家,后更名平乐寺书店,仍继续出版佛教书籍,常用的《东方年表》即出自这家书店。

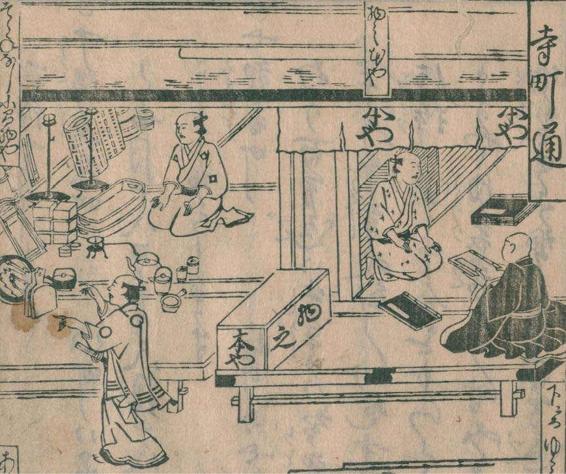

据宽文五年(1665)版浅井了意编纂的京都地方志《京雀》载,寺町通自古为书店聚集的区域。配图描画生动,店前有一段延伸的木台,供客人等待。旁有木制“出箱”,盛装书本,上有“物之本や”字样。廊下是写着“本や”二字的暖帘,屋内可见堆叠的书籍——大概可以想象江户时期京都书店的情形。每日早晨,书店开门,将出箱、招牌搬到门前,挂上写有“本屋”或“书肆”的暖帘,招牌上写明“古本买卖”“儒书、佛书、和本、唐本”等字样。往来路人或张望,或在店门口翻书,或有熟客到店内小坐——且看今日寺町通老店竹苞楼的风景,大概可以想象几百年前的情状。据东京有三百余年历史的浅仓屋书店第十一代主人回忆,从前熟客到店里买书,会请到二楼小坐。若是大客户,则会请他亲自到仓库内看书,还有筵席招待。有些书店还兼营药房,卖些常见散剂,客人买了书,还会顺便给家里女眷买付药。这是江户旧书店的风情,亦可作参考。

住吉具庆绘《洛中洛外图卷》(东京国立博物馆藏)中元禄年间京都书店的风景,店门口是过路卖花人

宽文五年(1665)版京都地方志《京雀》中所绘寺町通书店情形

江户时代的出版商叫做“版元”,版元有自己的屋号、店面,很多直接写着“某某书肆”的招牌,相当于中国明清时代的书坊。其时出版商与书店是合二为一的,从制作版木到印刷、发售,是连贯一系的工作。而且,店里不仅出售自家的出版物,还有别家出版的新书及各种古旧书籍。书肆拥有版木,即拥有版权,只要通过书店联合会(本屋仲间)获得幕府町奉行所的许可,便可以出版、发行图书。一些拥有版木的寺庙、私塾,也会委托书肆印行书籍。比如伊藤仁斋开创的古义堂便拥有大量藏版,请书肆发行图书之际,可按发行数量收取费用。如古义堂藏版、享保庚子(1720)新刊、京兆文泉堂发行本《孟子古义》卷末有“古义堂藏板”之印,注明“每部有图章记号,无是者皆属赝本”“享保庚子新刊,京兆文泉堂发行”。

古代城市同类经营者集中在同一地域,日本称为“同业者町”。京都二条的药屋、夷川的家具屋、六条的数珠屋、西阵的吴服屋、东京神田神保町的古本屋街,又如过去北京的琉璃厂、隆福寺街,皆属“同业者町”。据《京雀》载,当时书店多分布在寺町御灵神社以南到五条、西堀川三条以南、一条堀川等区域。又据贞享二年(1685)刊刻的京都观光旅游书《京羽二重》载,书店多聚于寺町通。此时京都代表性书店多聚于寺町通、二条通、六条通、堀川附近。寺町通一带多有禅宗、天台宗寺院,专售佛教书籍的书肆自然很多。二条通临近乃公卿家、宫人、士家阶层所居之地,故多儒书、国学书。六条通有东西二本愿寺,佛书书肆亦颇繁荣。有关京都书店与寺庙的关系,与藤井文政堂主人聊天时,曾听到这样详细精彩的一段:“江户时藤井家并非专营佛教书。那时的书店,一般都有兼具出版、发售两种责任。读者有什么需求,就去印什么书,然后拿到店里卖。跟现在做畅销书是一个想法。京都寺庙多,老和尚教年轻僧人念经,就需要教科书,也就是各种经典。平常行动坐卧该有何规矩,如何为檀家举办葬礼,各宗派都有前代师傅写下的总结,也需整理出版。明治初年虽有废佛毁释、神佛分离的运动,但寺庙并没有彻底衰败,毕竟佛教在日本浸淫日久,势力盘根错节。与德川幕府世代交好的东西本愿寺面对时局,转向明治政府低头效忠,东本愿寺还响应政府号召派出大批僧侣远赴北海道垦荒。脱亚入欧之际,许多人出国留学,回来后用哲学研究方法看待佛教,写了很多书,我们也出版过。在我看来,明治以后佛教的发展,相对江户时代成果更大,因为研究者更有学问,佛教也近代化了。受此恩惠,当时京都的书店很兴旺。到明治二十年(1887)左右,我家就专营佛教书了。佛经主要有木版、珂罗版两种。明治末大正初,流行铜凸版印刷,木版师傅几乎绝迹。我家也不再出版木刻本。只有贝叶书院家的木版印刷技术至今未废,是京都唯一的一家。”

天明八年(1788)正月晦日,鸭川东侧民家遇火,因强风而瞬间蔓及五条、寺町通。黄昏时,连二条城也在大火中。这场大火是京都历史上规模最大的火灾,两日后方止,史称“天明大火”。当时京都市街八成以上化为灰烬,损失甚于应仁之乱。三条通一带集中的书商也大遭毁灭。重建过程中,有些书商舍弃原址,迁居寺町,比如钱屋惣四郎。惣四郎家初代名春重,生于享保八年(1723),幼年于堀川通的书肆钱屋仪兵卫店内当学徒。宽延四年(1751)在姊小路通的寺町西口开店,获准用主家钱屋之名,加入书林协会。二代店主春行遭遇天明大火,版木尽毁。文化二年(1805)迁居寺町御池下,即今本能寺前。同在姊小路通遭遇火灾的鸠居堂也搬到寺町通,离钱屋相距不远。钱屋惣四郎从此改店号曰竹苞楼,营业至今,与鸠居堂做了两百多年的老邻居。

明治维新后,新政府突然迁往东京,素与出版界关系密切的公家、名士也多随往,以佛书为中心的出版活动停滞不前。历史悠久的传统书店因无法适应新时代而陆续关张,一些敢于创新的店主不得不远迁东京,幸好发展大多不错,譬如文求堂。

明治三十年(1897),京都大学建校,首开理工科。三十二年(1899)设法科、医科,三十九年(1906)设文科。京都高等工艺学校、京都绘画专门学校、京都府立医学专门学校、同志社、立命馆等也相继开校。最初大学周边鲜少旧书店,后来慢慢兴起,终成规模,京都出版业、旧书店藉此迎来转机。

大正末年,丸太町的书肆街约有二十五间书店。数量上虽超过寺町,但都创业于明治三十年(1897)之后。京都传统书店主要经营佛书、和书、美术书三大类,而当时丸太町只有一间关于美术、建筑的书店,其余均以周边大学师生为对象,经营学术、教辅书。寺町通书肆亦有发展,新开的有芸草堂、汇文堂等,此时仍可称京都最高水准的书店街。据日本经济学家胁村义太郎回忆,大正七年(1918)到大正十年(1921),他在第三高等学校(现在的京都大学前身之一)读书时,丸太町东侧,即冈崎、吉田学生街一带,一家书店也没有。出町柳附近以东、田中地区以及北部的下鸭地区,亦无一家书店。大正年间,田中、下鸭一带住了许多学者,但他们若欲购书,最近也得走到丸太町。

三

上世纪20年代中期,进入昭和时代以后,京都市内大学机构扩充,交通发展,对书店街的发展又产生不小影响。如市内开通熊野神社以北至京大西北角、百万遍区域的路面电车,京大农学部前至银阁寺前,以及百万遍至今出川、丸太町铺设了电车轨道,白川通、百万遍区域也逐渐有了书店的身影。但昭和初年,经济萧条,京都不少古本屋无力招聘店员,无法继续营业,颇有倒闭关张、书籍流散者。

京大出身的日本史学家林屋辰三郎在随笔集《历史·京都·艺能》中回忆道:“昭和十年(1935)左右,我的学生时代,京都的古本屋也属同业者町。从北白川附近的住处出发,首先是银阁寺道到百万遍这一段,由南到北呈之字形的第一区。接着熊野神社到寺町,丸太町通两侧是最为密集的第二区。再去往寺町通一带,即丸太町往南到五条为止的区域。如此逛下来,大抵已能满足古书之用。”

二战期间,京都虽未遭空袭,但还是深受战争影响。许多店主、店员都被征召出兵,留下家眷艰难照料生意,不少店铺不得不关张。战争后期,为躲避空袭而强制避难,又有许多书店倒闭。战后,大量读者来到京都买书,许多外地书商也纷纷到此搜书,京都市民纷纷出售自家藏书换取柴米度日。不少寺庙在农地改革中丧失领地,财产管理混乱,遂将自古以来的藏书、书画、古文书倒卖给旧书店,藉此维持生计。其中,也有不少被当做废纸化为纸浆。

京都八坂神社西楼门(明治时期)

八坂神社西楼门外的四条通(明治时期)

20世纪初的京都书店

20世纪初的京都纸笔墨店

战后百废待兴,京都的旧书业渐渐恢复发展。数十年来,旧书店渐由原先相对集中的状态散往市内各处。不过,书店与书店之间的地理距离并不甚远,虽从某片区逛到下一个片区也要费些工夫,但彼此并不孤立隔绝。

在昭和时代,新书店与旧书店的概念区分依然较为模糊,很多新书店同时经营旧书。直到现在,“古本屋”与“古书店”也没有严格界限。一般来说,将古籍、珍本称为“古书”,比新品便宜的普通书籍叫做“古本”。京都专营古书的,有众星堂、志满家,都在寺町区域。不少店都兼营二者,如紫阳书院、朋友书店。另外还有一种旧书店用语,将专门书、绝版书一类难得的旧书称为“黑色本”,将新出的并不那么难得的小说、漫画称为“白色本”。平成(元年为1989年)以来,出版形式、图书载体、购买模式均呈多样化,传统古本屋生意确不如前。90年代开始流行“新古书店”,即回收新刊漫画、教科书、光碟,再以极低的价格出售,风靡日本的Book Off即属此类。

现在,京都的古旧书店若以年代区分,大略有三类:其一,从江户时代继承家业的传统古本店。如下京区寺町五条以北的藤井文政堂,寺町三条、本能寺对面的佐佐木竹苞书楼。其二,明治时期或昭和初年创立的书店,创建之初一开风气,百余年来历尽风霜。关张者有之,更换字号者有之,风烛残年者有之,焕发新生命者亦有之。如汇文堂、临川书店、菊雄书店、其中堂、福田屋书店、萩书房、思文阁、竹冈书店、富山房等。其三,创业年龄较短者。此类风格最为多样,有不少一改传统旧书店的格局、氛围,独树一帜。如朋友书店、中井书房、紫阳书院、善行堂、山崎书店等,包括一些尚未加入古书协会的年轻书店,如町家古本はんのき。

创业于上世纪20年代的浮世绘、版画、绘卷专营店大书堂,地处寺町通京极商店街,颇受外国人喜爱。店主是一对很有风度的兄弟。店内琳琅满目,惹人流连

若以各自主营图书类别区分,大略有四类:其一,综合类。如书砦梁山泊、中井书房、萩书房、菊雄书店、富山房、福田屋等。其二,与中国相关者。如朋友书店、汇文堂、紫阳书院。其中汉籍的个人收藏以紫阳书院店主为最,引进中国图书则以朋友书店最为迅速、专业。东海书店、高畑书店、中文出版社曾也引领京都中文书籍一时风气,可惜因经营等问题皆已无门市,惟故友偶尔联系店主,询问旧藏,或可觅得一二。其三,专营版画者。如大书堂、赤尾照文堂、绘草子等。其四,佛书类。如其中堂、藤井文政堂、三密堂、文荣堂、谷书店等。

若以地域区分,主要有五类:其一,河原町、寺町通一带。其二,百万遍京大圈。其三,同志社大学附近。其四,美术馆、丸太町通周边。其五,一乘寺近旁。以前二者分布最密,后三者略稀疏。不过一乘寺虽属洛北,却为京都新兴文艺聚集地,是故此处旧书店虽然新且少,实力亦不容小觑。

早在元禄、享保年间(1688-1735),京都各家书店(出版商)已形成官方默认的联合会,即“本屋仲间”,又云“书林仲间”。幕府通过书店联合会规范出版业,监管禁书,防止恶性竞争。政府不定期公布禁书目录,由各地书商翻刻周知。这种做法在昭和年间的旧书店联合会杂志《日本古书通信》中仍可见到。幕府对同业联盟的管理几经变更,天保改革(1830-1843)时曾一度下令取消全国各大商人、职人联合会。其时,书店若要出版图书,则需直接取得町奉行所的许可。到嘉永六年(1853),京都本屋仲间再度恢复。1931年,东京成立了古书籍商同业公会(“东京古书籍商组合”),次年结成全国古书籍商联盟。1947年,全国“古书籍商组合连合会”成立。1996年开设网站“日本古本屋”,类似孔夫子旧书网,如今有两千余家旧书店加盟。京都也有“古书籍商业协同组合”,历史已近百年,有加盟店一百余家。通过京都古书协会的网页可搜索市内旧书店图书,不过京都旧书店的观念似要比东京、大阪保守许多,有网店的店家已很难得,能在网上放出自家书目的更是凤毛麟角。因此在京都,依然能找到逛旧书店的感觉——非得到店里亲自过目才有所得。

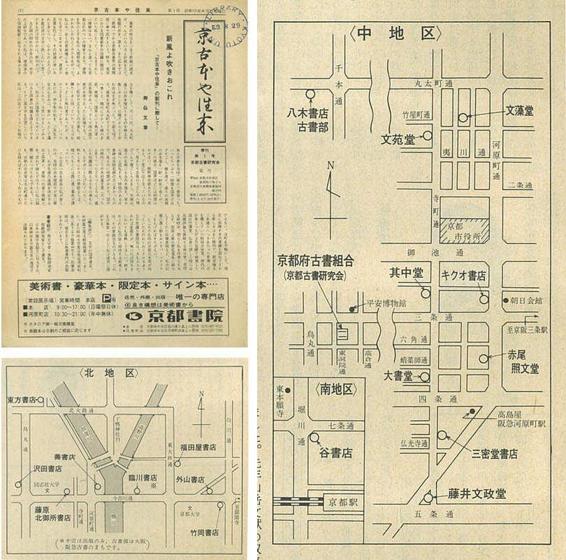

京都旧书店中,还有一批热心者组成京都古书研究会,目前有二十家,如井上书店、赤尾照文堂、三密堂、其中堂、紫阳书院、萩书房、津田书店等。1978年8月,研究会发行季刊《京古本屋往来》,每份六十日元。英美文学研究者、随笔作家、和纸研究家寿岳文章(1900-1992)作刊首语《新风哟,吹吧——〈京古本屋往来〉创刊之际》,译介如下:

大正时代,中学优等生的我每月只有一回空暇去丸太町通的古本屋散步,乃是无上的乐趣。礼拜天也不闭店。上午九点左右,乘电车到寺町丸太町通下来往东,鸭川桥畔南侧有书店。主人很沉默,对书极熟悉。如今回想起来,我日后治英国文学,也与当年在这间店里的耳濡目染不无关联。

当时,总是在这间旧书店悠然闲逛。买两三册英文书,穿过桥,将道路南侧的旧书店一间一间逛过去。回到熊野神社前,已近正午,腹中饥饿。午后在道路北侧的旧书店,由东向西继续逛,这一边好书店很多。逛书店实在是体力活,一天下来十分疲倦。若在秋冬,黄昏时,桥畔已沉浸在浓重暮色中。

还记得曾于竹苞楼修业的羽田竹仙堂、享有盛誉的其中堂、贝叶书院。

往昔京都古本屋那不可思议令人心动的感觉,如今还在么?若有,就在过去的基础上加深。若无,那就再寻回罢。我是何等的期待,期待那新风吹来,望诸君共勉。

1.《京古本屋往来》创刊号(1978年8月) 2.3.《京古本屋往来》创刊号里的京都古书店分布图

这本杂志内容丰富,图文并茂,有旧书店介绍、书业掌故、新进书目等内容,也常请当时京都的知名学者、文人撰文,已成为了解京都旧书业史的重要资料。

1992年10月15日,《京古本屋往来》发行第五十号,有个很有趣的活动,让旧书店店主们展望十一年后,即该杂志第一百号时的未来。菊雄书店当时刚刚成立公司,只有五位社员,希望十一年后可以扩大生意规模——如今他们早做到了。福田屋书店的主人希望自己的趣味可以不仅局限于美术——小林隆雄先生爱好将棋、陶器,他的儿子正热心学习版本、古文字学,他们也做到了。山崎书店希望未来能一直专注美术书——确实如此。萩书房年轻的二代主人希望能有一栋大房子,一家人将书店、书库合并于一——也有未实现的梦想。翻阅故纸时看到这些,对照今日,或笑或叹,很感慨。

2003年,《京古本屋往来》一百号发行,至此休刊。2008年秋,京都古书研究会的新刊物《出帆》面世,一年一刊,已出到第四期,内容比《京古本屋往来》单薄不少。

而今买书,大半网购,然而逛旧书店的趣味,还是无法取代,每到店里,都忍不住买几本。只有这样,才是完成了“逛书店”的过程,也不致对店主太抱歉。与店主的交谊也令我难忘,他们往往有满怀闲话与八卦,只要时机适宜,言语契合,就会讲很久。而我只需细细听取,即可消磨大半日辰光。比如喜欢听汇文堂女主人谈论昔日京都学派诸贤旧事;常与福田屋的小林隆雄先生聊些生活琐事;紫阳书院的镰仓夫妇,各有所长,极为热心;中井书房的主人谦虚热心,自号“藏书一代”,不求将店传诸后世,只求尽心尽力,总能在他那里淘到惊喜的书;善行堂主人博学有趣,听他谈昭和时代的小说、诗歌,再合适不过;山崎书店主人擅长绘画,特立独行,待人又极温和;富山房书店的母女皆温柔亲切;临川书店每个月的古本即卖会最令人牵挂……

昭和五十年(1975)三月十日《洛味》有宫崎市定先生一篇《古本屋盛衰记》,文辞真切,贸然译出,作为本篇收束:

我考上京大时是大正末年,因此那之后五十余年,约半世纪以来,都在京都生活。其间虽亲身体会种种变化,而与我关系最密者,其一为古本屋。不过我囊中羞涩,并不能买太昂贵的,因此不是很吃得开,只是静观其变迁而已。

我以为,大正末年,京都古本屋似有两大系统。一是以寺町为中心、有渊源的老店,其中恐怕不少是从江户时代延续而来吧。因此主售和本、汉籍、美术书籍等等,半为古董,级别甚高。顾客亦为特殊的内行、收藏家,是我等清贫学生很难接近的存在。好容易得一册一年一出的目录集,朝里望一望,又见诸如不可光问价不买东西、久留无益等语。与之相反,可以轻松进入的是东丸太町通的古本屋,恐怕是京大建校以来专为学生而开的吧。当时市内电车只到熊野神社为止,所以书店大多集中面临在电车沿线。

当时的大学无论国立私立,如今看来规模都很小,因此学生数也不多。随着各处设施逐渐扩张,各处也诞生了古本屋的群体。北部大谷大学,往下同志社大学、立命馆大学,一直往南以龙谷大学为中心,周围渐有三四家或六七家古本屋,直到今日。伴随市内电车今出川线的开通,以百万遍为中心,四方也有了新店,如今也许是规模最大的一处,比以前东丸太町更盛。

相似的变化在寺町也有。到大正末年,市内电车有东环线,二条以北穿过寺町通,以南穿过木屋町通,该线路废止后,开通了河原町线,寺町就成了背街小巷。因此就有店迁到河原町,或者开新店。

未必是说只要越热闹的地方就越适合开书店,比如四条通就没有孕育古本屋。四条西洞院有一家很大的店,不知什么时候也关张了。往新京极四条出口有一家店,一时看来似乎相当热闹,却也未长久,也许仅靠顾客多是做不成生意的吧。可见所谓的地理条件是很难讲的。概言之,几乎不必担心古本屋之间的恶性竞争,反而孤立无援才是很危险的。

近来古书展销会专利用百货商店,但过去百货店里并没有开办会场。据我所知,离京都宾馆不远,是昭和图书馆的展销会。听说之前是在六盛俱乐部举行,这我不大清楚。近来痛感出入展销会的人们风度仪态变得甚坏。过去的人们,若说是对书感兴趣,就会很懂得作为读书人的礼仪与谦恭。出入安静,温柔地取书阅读。即使是商品,书籍也和市场上那些茄子南瓜判然有别。

近来的书,已完全变成商品和盈利对象。要买书,并不是为了读书而爱书,却是将其当成投资对象来珍重。因而客人泥沙俱下,完全适用于抢购这样的词。那些拨开人群、横冲直撞的,毫无读书人该有的样子。所以展销会头一日,刚开始最好不要赶着去。到快结束的时候,人影变得稀疏后再去,悠然闲逛才好。这时也有不可思议者,能见到那些搜寻有关烹饪、缝纫书籍的主妇,真是少见。

最近顾客风度差,可能是会场狭窄、人流密集之过吧。昭和图书馆那会儿,好几十叠的大屋子,四面平列两排书架,内外皆可边走边看。看书时,因为下面是榻榻米,所以可以坐下看。空间有余裕,也不致手伸到别人面前取书。

东京的规模,总是比京都大了好几倍。前些日去日本桥的东急百货店看古书展,会场轩敞,所陈列的书,皆可散步其间,阅览书名。一册一册书像卡片一样摆放着,必须打开才能看到内容,谁都没有翻过就被旧书店主人带回去的书也很多吧。另外,神保町、赤门前古本屋街的盛况,也值我等京都人羡望。

古本屋是该街区文化程度的表征。这放诸四海亦通用,欧洲的话,无论怎么说,巴黎好像是发源地。因为古本屋负担着非常重要的文化使命。每日从印刷厂出来的大量新刊书籍,大部分被当做消费品,又回到造纸厂。其中,只有可作为长久财富的优秀书籍才能二度三度回到古本屋的店里。总之,新书是否能有传之后世的长久生命力,首先要经过古本屋的筛选。当然,这其中也有读者的需要,读者无论如何也是影子般的存在,而直接作出判断的当然是古本屋。如果不通过这里成为古本,也不能重现市场。这正是新书和旧书的根本性区别。新书书店只需要从相关公司半机械性地接受书籍,排在店内就可,并不需要多大的鉴别能力就能买卖,而古本屋则非如此。可以说,这是需要广博深厚之学识的专门职业。

但这手续还有一则前提,即读者要买新书。如果读者有眼光,多多买进即使作为旧书也能有市场的新书,再将之卖成旧书,古本业亦因此繁荣。一开始就只当成消费品来购买的新书,读完后弃置,也就不能回流到旧书店了。

所以,主体无论如何也是读者。印刷文化不论盛衰,都取决于读者的态度。好书被售卖也好,流往古本屋也罢,皆由读者而定。再换句话说,给阅读好书的人们以金钱和时间,是最重要的文化振兴策略。人们将之视为消费品用之即弃,那么也很难孕育出什么文化来。