台北淡水列车,1988

等待的母子

自从台北有地铁之后,我就不开车了,充分享受大众交通工具之便。其中淡水线是我最常搭的,家住新店,学校在关渡,不必转车就可一线到底。其实,早年从台北到淡水是有火车可搭的,名为淡水列车。像我这岁数的人应该都还记得那情景:铁轨从闹市区当中穿过,火车一路喷黑烟,将两旁简陋的违章建筑熏得灰头土脸。

在同一条铁轨上走了八十七年后,1988年7月15日成为淡水列车的最后营运日,因为台北捷运淡水线开工,大部分路基都必须改建。在正式停驶的前一个月,整条路线突然成了大热门,每逢假日都客满,有些民众甚至不下车,就那么来来回回地搭,仿佛可以弥补一些缺憾。

淡水列车是台湾的第一条铁路支线,多少孩子在淡水读大学、中学,天天搭它去上学;多少民众因为有它,才能在假日去老街、港边、渡船头、红毛城。薄竹片装的铁路便当、沿路的菜园、红树林、小小的日式火车站,还有随季节、时辰变化万千的观音山、落日……在在令人回味无穷。

我是为了做一点记录而去,全程用120相机拍摄。那阵子偏爱禄来双眼120,因为镜头快门声音小,且低头对焦时,对象往往会以为我在把玩机器,毫无警戒之心,神态格外自然。

淡水列车是从第六月台驶出的,那原本是个靠近后火车站的阴暗角落,这阵子却热闹无比。一拨拨乘客来自四面八方,神情闲散的居多,倒让这位年轻母亲显得格外迫切了。一看就知道她在等人,车子都快开了还不上车,怀中幼儿虽无忧无虑地吸着奶瓶,眼神却也朝着同一方向。迟迟未来的,难道是孩子的爸?少妇拎着的购物袋印有“甜蜜贵族”字样,表情却越来越焦虑。

铃声响起,我赶紧上车,母子俩还在那儿站着、望着,身影愈来愈小……

开往淡水的末班车

当年,要在台北火车站买张去淡水的票还真难,整个地方像迷宫,淡水列车又有专设售票口,到一般柜台没用。它是普通车,票价便宜得令人不敢相信,才台币十五元。一天有二十四个班次,头班是清晨4:27,末班是夜里10:25,除了中午车班较少,平均每半个钟头就有一班。看来,靠它南来北往的人比我想象的更多。八十七个年头、三万多个日子,这几节暗蓝色的车厢,不知慢吞吞地载运过多少人。

就要停驶的那个星期,我特地挑了个正午来搭,想图个清静,没料到专程来告别的市民一大堆,就连平常不搭这班火车的人也来了。每个角落都有媒体人,电视公司的录像小组扛着大机器在人潮中出没,摄影记者睁大眼睛四处找镜头,想躲都没法躲,觉得自己好像临时演员,不晓得会被几个报道录进去。

三五成群的各校中学生拿着傻瓜相机留影,也有业余人士用小型录像机一路拍到底,人人都在为自己留下淡水列车的最后一瞥。没拿相机的,则是深情地注视着眼前的一切。整个月台弥漫着奇异的惜别气氛,好像一切都会在下一刻就灰飞烟灭。

表情最凝重的就是这位随车员:把“开往台北”的指示牌抽出来,转个面,再把“开往淡水”插上去。火车两头开,指示牌两面用,这条在线规律来回的日子却即将不再。这阵子,这条在线任何时段的火车,都好像是开往淡水的末班车,与它有过一段情的人,各自在即将步入历史的车厢内,缅怀着再也回不去的“想当年”。

台北淡水列车,1988

家园去来

那个年头,对我们乡下人来说,搭火车就表示出远门,带有浓浓的离乡背井意味。小时候在月台上经常看到的迎接、惜别,更是让我将火车与悲欢离合画上了等号。

唧唧吭吭的辗轨声越来越急促,车身的摇晃跟着节奏加剧。炽烈的阳光与热烘烘的空气由两侧车窗泄入,一切都曾经是那么熟悉!当年被家乡的头城中学退学,不得不到几十公里外的冬山中学就读,日日搭慢车通学,每趟一个半钟头,来回就等于将近四堂课。我向来不喜欢上学,几年下来,在车厢里学到的东西比课堂多太多了。

火车才刚飞猛起来,却又立刻煞了速度。我像往日那样,观看着对面一长排的乘客。沿线上下的旅客就像人生舞台上的演员,展演着不同的人生短剧。然而,那天的感觉却像是看默片,一阵阵的惆怅。几位用扁担扛着箩筐的生意人在双连站上了车。人、货同车厢,在纵贯线的火车上是禁止的,淡水列车却还有着农业社会留下来的温馨。过几天火车停驶,这样的景象就看不到了。

出了双连,隔座一位六七十岁的老先生对窗外风景兴趣不大,却从手提塑料袋中取出一叠相片翻阅。画面上的景色十分抢眼,一瞥就能认出是桂林山水、长城、天安门……啊,是位刚从大陆探亲回来的老兵吧?神州之旅,是否慰藉了您四十年来的思乡之苦?那边是魂牵梦萦的故土,这边是安身立命的依托,两边都是家。家园去来,不知何处更贴心窝?

台北淡水列车,1988

台北淡水列车,1988

淡水线怀念之旅

收回思绪,望向窗外,北投、圆山、士林、石牌、忠义等站竟已不知不觉被掠在后方。我从车头走到车尾,六七节车厢里,原先猛拍照的旅客渐渐安静下来,还有人开始打盹,沿途景色似乎已无关紧要,只等下车在票根上盖纪念章了。

一出关渡月台,火车立刻没入山洞,随即又从短暂的黑暗里脱身。淡水河从左方开阔地伸展,横跨其上的拱形关渡铁桥,是北淡列车沿途风光的鲜明地标。竹围站一过就是终点了,我端拿相机,调弄光圈、速度的手法,一时之间变得笨拙无比。从正方形观景窗所看到的一切,就像梦境般不真实。此时此景再也不能重现,我却无法按下澎湃的情绪,把行驶中的列车好好看个清楚。

来自全省各地的乘客,在车厢里晃了四十五分钟之后鱼贯下车,纷纷走向补票口,请售票员打上年月日的证明戳记,好把票根留下来做纪念。一旁还有纪念印章供乘客自行打印:“淡水线怀念之旅,自民国前十一年至‘民国’七十七年止。”除了这排字,印章还刻有此列车打关渡大桥旁驶过的风景图案。

我在随身携带的地址簿上打上印章,红色戳记正式宣告了淡水列车退出历史舞台。才出月台,我又买票进站,原车坐回台北。来时吊在车首的载货车厢此时成了车尾,是全车唯一没有座位的空间。唧唧吭吭,我一个人站在空荡荡的车尾望着飞逝而退的车轨,仿佛望着一个时代渐行渐远……

有一个礼拜五

我在台北艺术大学已教了二十五年摄影。创校之初,学校借用芦洲一处空置的中学校区,每回上课,光是开车就要一个半小时以上。为了打发时间,我在车上准备的卡带都是节奏比较轻快的,边开车边在方向盘上打拍子,心想,若是哪天去学校不再觉得是享受,就应该不教了。无法享受与学生共处的时光,如何传道、授业、解惑?

我的课固定排在礼拜五,因此就有了这么一组特殊的作品。尽管不记得每张照片的拍摄日期,但肯定都是礼拜五,因为我不是在上课途中,就是带学生去外景作业。奇妙的是,这些照片就是跟我平时拍的不同,心情显得最随意、自在、放松。精神用在观察学生拍照上,不在意自己有没有收获,结果也累积了一些作品。

这是芦洲河堤旁的一景。有十几二十年间,芦洲是大台北地价最低的区域之一,每逢豪雨加上涨潮,到处便会淹得一塌糊涂,师生们有时还得脱鞋涉水才能进入教室。日子克难,却也是学生最用功、师生感情最好的时期。

河堤筑得又高又宽,旁边道路却十分狭窄,因此我很少在这里停车拍照。然而,那天的阳光、云彩加上这道奇怪的石阶,就像磁铁一样把我吸过去。

有时,拍照并非摄影者的主观意识,想怎么拍就怎么拍,而是景物要你怎么拍,你就只能这么拍!这张照片的风格就跟我平时不一样,现在重看,磁力依旧透纸而出,仿佛只要拾级而上,登往的就不是堤防,而是天堂。

台北芦洲,1994

台北关渡,1994

秋风中的行者

学校搬到一座小山丘上,校园美轮美奂,可以俯瞰关渡平原与台北盆地。前者是大都会保留的最后一块农业区,一亩亩水稻在春耕秋收时各有不同美景;后者高楼林立,华灯初上时闪亮耀眼,又是另一番韵味。

我却较少待在校园,宁愿到人烟稀少的地方流连,让心境与自然交流。关渡河堤矮矮的,快跑两步就能冲上去,在上面让太阳晒着、海风吹着,真是舒服极了。有时干脆带学生来,在堤上就地一坐,露天上课。

那天我在老街附近简单用过中饭便来散步,时值秋天,靠近海口的关渡一向风大,虽出着大太阳,寒意却不轻。远远有位穿着厚外套的白发绅士走来,风一吹,顶风而行的他就把头低下来,萧瑟之感倍增。我的位置背风、顺光,将他看得十分清楚,他却是背光、逆风、低着头,丝毫未察觉我的存在。

那阵子,我对一架早年在北京友谊商店买的、有点像塑料玩具的120相机情有独钟,因为它虽然价格低廉,操作起来却特别顺手,唯一的缺点就是四端会产生暗角,逆光时还有吃光现象。然而,要表现苍凉或惆怅感时,这项缺点就恰好成了优点。这张照片若是用精工制作的120相机捕捉,效果一定清晰透亮,而这部苏俄制的120却能将画面蒙上一层淡淡的灰色调。

为了写这篇文章,我把相机又找出来,才发现它是目前全球知名,让快要绝迹的传统底片成为时尚的LOMO。早年没人想要的相机,如今竟成为年轻一代耍酷的配饰。世事难料啊!

追风的小孩

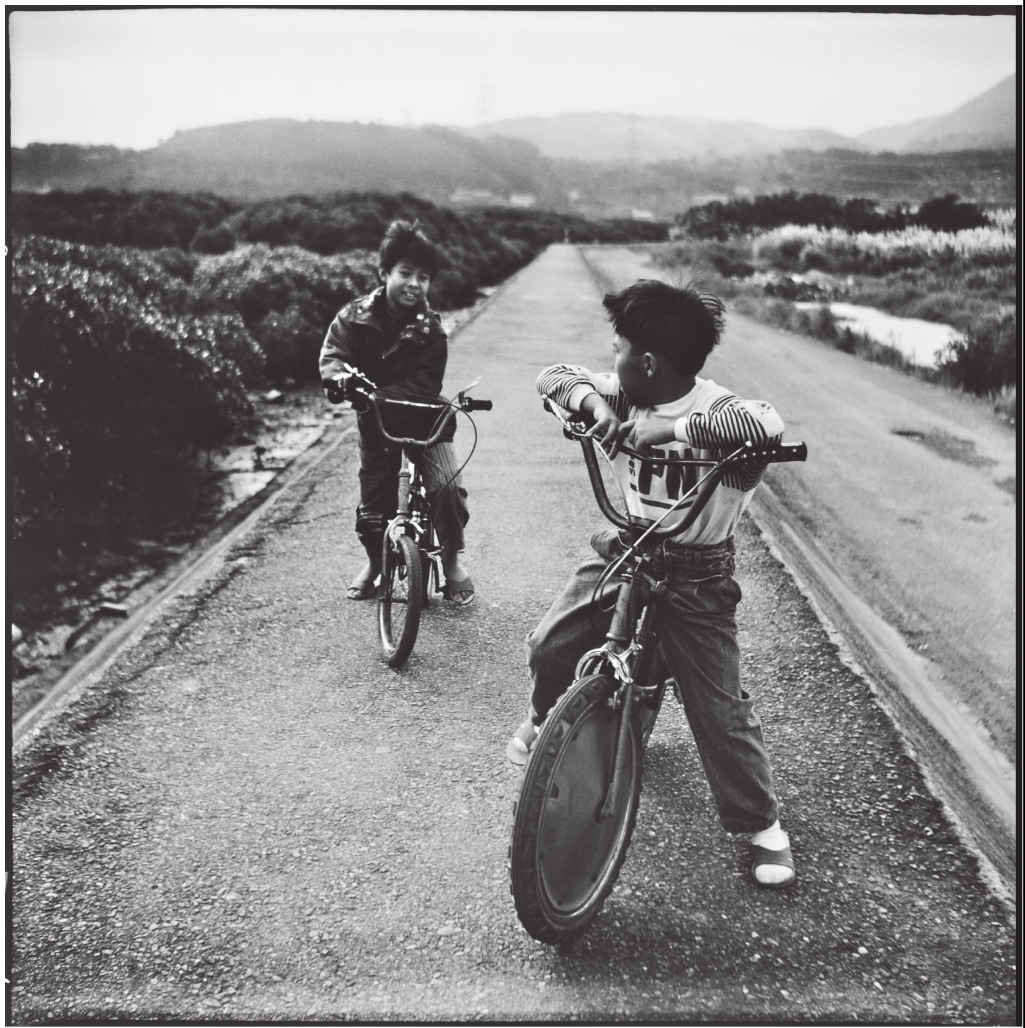

两个小人影快速移动,从堤防的另一头朝我冲过来;两个小孩把堤防当成了赛车道。胜负分明,差距愈来愈大,先到终点的孩子悠哉悠哉地靠在脚踏车龙头上,得意地望着后来的同伴。

一看就知道,这孩子不是赢在技术、体力上,而是因为他的车轮比同伴大上一倍,踩一下就等于人家的两下。但好玩最重要,小孩哪会计较这些!

这样的场景,现在已经不可能看到了。关渡堤防这一带已被规划为国家自然公园,还是红树林生态保护区。堤防上不但修了护栏、铺了木板栈道,还加盖了水鸟观望台。孩子们再也不能来此撒野,大人在这儿也找不到清闲了。简单来说,它已成了著名观光景点,具备一切游览胜地给人的不舒坦感觉。

人跟环境的关系,最可爱的部分就是那份归属感,感觉自己是这个大环境的一分子,而大环境也有一个小角落是专门属于自己的。你能体会到它细微的变化,听到它在不同季节、不同天候的呼吸。而它也会倾听你的心声,无论高兴、惆怅或埋怨,都能得到它的随喜、理解与包容。

小孩当然不会有多愁善感之类的情绪需要排解,但在这里却能感觉到风往脸上刮、往衣领里灌的痛快。骑脚踏车就如御风般自由,翻滚的不只是车轮,连心也飞驰了!

他们两个一点也不知道我在干吗,只当我捧在腰际间、低头把玩的塑胶120相机是玩具。或许,在小男孩的眼中,我也是来追风的!

台北关渡,1994

台北关渡,1994

男子与狗

堤防将关渡平原及淡水河一隔为二。一边是看不尽的芦苇与田畴,顺着广阔的平原开展;一边是水波不兴的淡水河,潺潺流向出海口。一片片红树林随着潮涨潮落各有不同景致,退潮时像树林,涨潮时像浮萍。最好看的时候就是秋天,割了穗的稻秆躺在田里,芦苇也黄了,跟另一边终年常绿的红树林水笔仔呈现出完全不同的色调,仿佛两个世界,划分它们的就是这道堤防。

那些年,除了假日,这里很少有人来。周五上课拐过来,要不就是一个人影也没有,只能跟风声、潮汐声和光线打交道;要不就是撞见平时想也想不到的怪画面。

那天见到一位带着狗儿的男子,与狗之间的关系不像主人与宠物,倒像是一对伴侣或知己。只见男子的视线几乎没有离开过这只狗,动不动就低下身来,动动它的腿,摸摸它的下巴,打开狗嘴朝里看。似乎这只狗刚刚大病初愈,正在复原当中。这样又爱又护的悉心照料,在人与人之间都少见,狗儿在男子心目中所占的分量,是没养过狗的我无法体会的。我忍不住猜想,有一天他生病,是不是也能幸运地被人这样细心体贴地照抚。

这架LOMO相机快门声音很小,在风中连我自己都听不清楚,何况是男子与狗。他俩不知道我的存在,我也永远不会知道他们的故事。当男子站起来继续朝前走时,一切又显得平淡无奇了,整个场景不过就是寻常的遛狗。

梦境的窗口

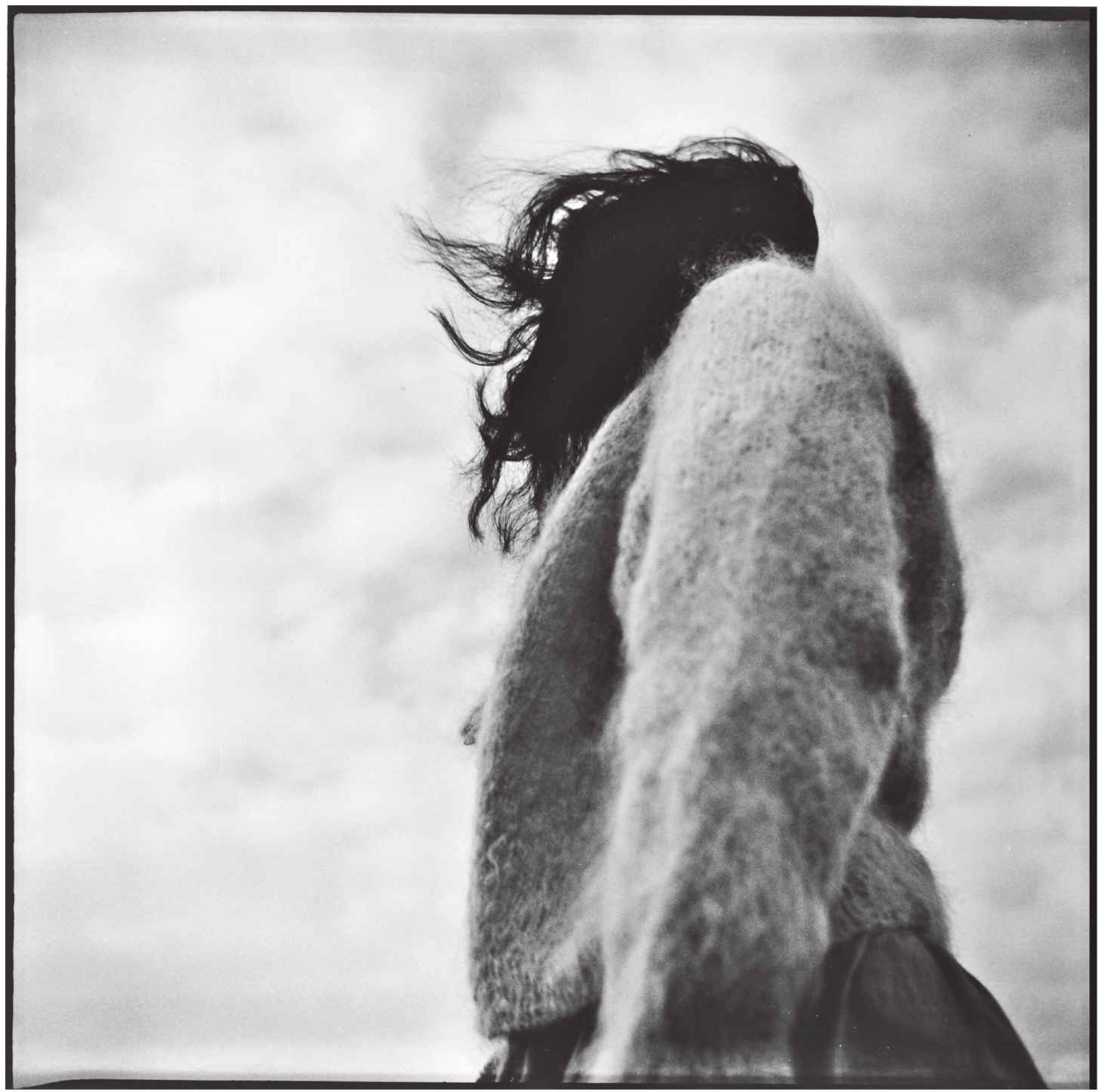

学校搬到关渡之后,每学期我都会带学生来堤防这儿一两回,让他们外拍。这位身穿毛衣、长发被风吹乱的女同学,如今也是台北艺术大学美术系的老师了。跟她同届的那班学生有好几位出国深造,却只有她一个人学成后回到台湾,在母校任教。没人知道这张照片是她,就连她自己可能也不知道,因为这个角度实在是太怪了,让再熟悉不过的事物都变得陌生起来。

依稀记得,那天大家盘腿而坐,也有学生坐在堤防边,双腿垂下,轻松地听我以聊天的方式上课。学生们彼此互拍,或是把老师也当成了模特儿。我所讲的内容是,拍照不只是记录眼睛所见,也可以用不同的视角,将现实转化为超现实。比如说,我们一般观察事物都是在一个特定的距离下平视对象,但很近地看、很远地看,或是由高往下、从低往上看,就会发现一个新的世界。现实世界充满了平时看不见的窗口,如果找到了这些窗口,就会看到梦境。

也不晓得这些大孩子吸收了多少,下课时间一到便纷纷站起来准备作鸟兽散。起身最晚的我,抬头一望,就看到这一幕跟天空呼应的奇特景象,想着把它拍下来作为教材案例,下回上课给他们看。然而,底片冲出来时已放寒假,下个学期又有新的课程,竟让我忘了这回事。

说来有趣,这位学生主修雕塑,曾以亚克力材质做成毛茸茸、成失重状态的漂浮物。每当重看这张照片,就会让我想到她的作品风格。

台北关渡,1994

台北淡水,1994

也是启发

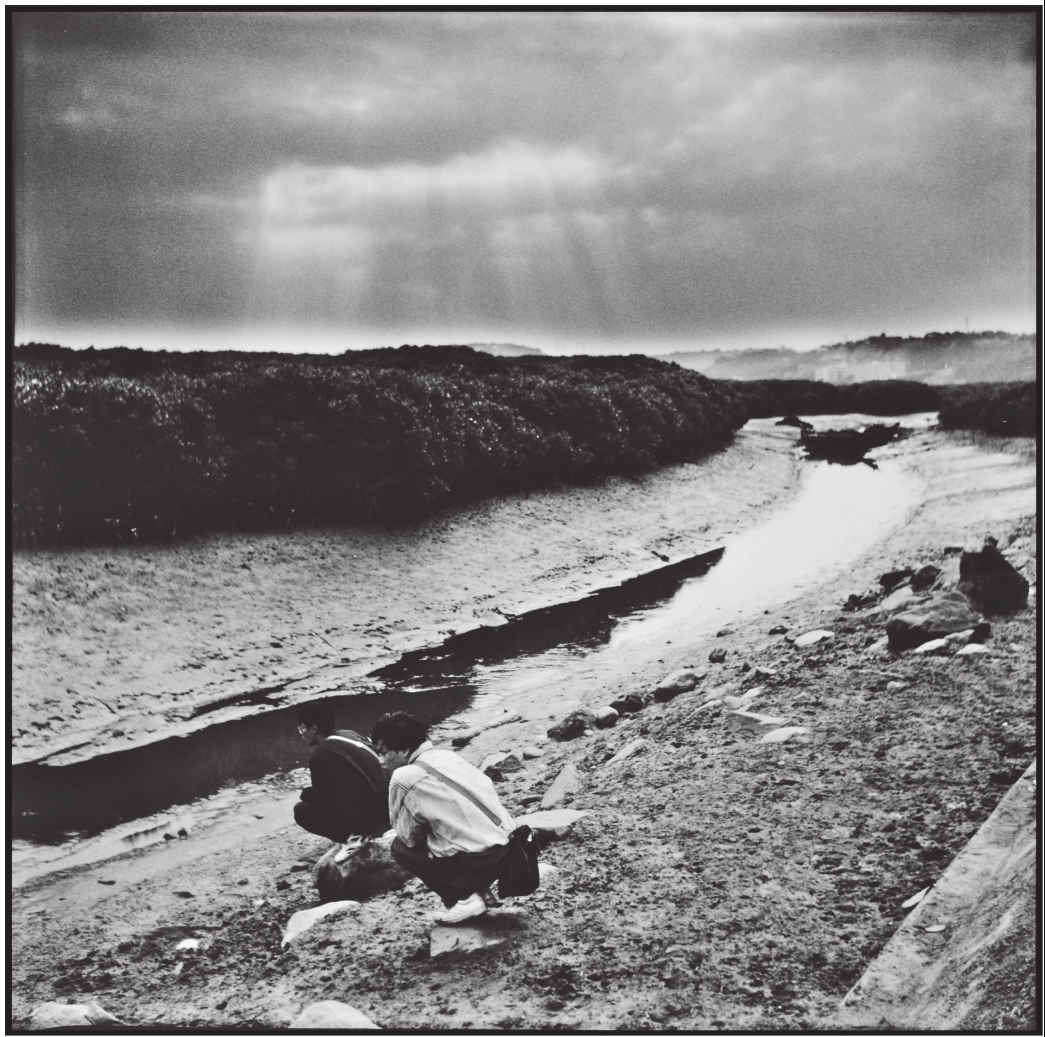

退潮了,红树林的一大丛水笔仔从水中整个现身,浓浓绿绿的真是好看极了。两个男同学蹲在石块上像两只水鸟;到处是泥泞,两人跳来跳去,才各自找到安适的落脚处,怔怔地若有所思,不知在想些什么。

水笔仔在17世纪的台湾就有记录了。1632年西班牙人占领淡水后,派了一支队伍沿河深入台北平原。探险队成员提及,这一带出产灌木红树林,树皮可当染料,汉人以四两银能买到一百斤,收购了便运到中国大陆贩卖。然而,目前关渡红树林只剩下水笔仔一种品种。1864年,在淡水英国领事馆任职的一位先生于淡水、基隆一带采集了七百多种植物标本,其中之一就是水笔仔。这些标本如今依然存放在英国皇家植物园与大英博物馆植物标本馆中。

为什么叫水笔仔呢?因为它生在水边,果实就像毛笔尖。这植物最特别的就是,由于所处之地潮湿缺氧,盐分又重,种子难以萌芽成长,竟演化成为稀罕的胎生苗;属木科,盘根错节,故能形成天然屏障,既能阻隔强风、抵挡河水与潮汐侵蚀堤岸,又因含大量有机物而成为潮间带生态系统的基础生产者,给虾蟹鸟类提供食物及栖息地。据说夏天花开遍野,状若星辰,我却因为放暑假比较少来,没看到过。

那日天空本来遍布阴霾,突然开了一条缝,洒下金色的阳光。我好奇这两个男生不晓得有没有灵光乍现,仔细一瞧,他们看的是从泥泞中爬进爬出的小虾小蟹,希望这也是启发。

台北淡水,1994

拴链和没拴链的

以前星期五上课,除了带学生到关渡堤防,也会领他们来淡水,只可惜这两处现在都成了热门旅游景点,完全不是教学的好地方。那时的淡水还有浓浓的老镇气氛,对岸观音山下的八里也不见一排排此起彼落的豪宅,来到码头,心就会随着潮汐涌动、海风飘扬。

码头一带是镇民散步、遛狗的最佳去处,我刚学拍照时,也经常来这儿练习。处在一群好奇的年轻人之间,尤其用的又是纯机械式、操作触感与当年类似的LOMO相机,一下就让我回到了摄影新鲜人的心境。什么都不可预料,最平凡的事件后面都可能有令人惊喜的意外乍现。

学生们各有观察对象,由此也可看出他们的性格。有的就是不敢拍人,把相机对准墙角小花、港里摇晃的船只;有的却刚好相反,跟在小孩身后等待时机;但最让他们感兴趣的就是彼此互拍。教技术容易,但要学生从观察中体会“看”的乐趣就比较难了。摄影最有趣的就是捕捉时间、空间、人与人之间的微妙关系,而不是仅对焦于个别的存在。

两位遛狗人由出海口朝镇内逐渐走近,宠物命运大不相同,一只拴着链,一只没拴。拴链的急着往前冲,主人使劲往后拉,彼此一路牵扯,愈走愈慢;另一对轻松自在、互不干扰,本来远远落后,现在反而超前。我在观音山前等着他们入镜,大拇指拨动相机快门扣,“嚓”的一声,释放了我的笑意。

闲适的小日子

淡水码头的渡轮往对岸八里来回开,在关渡大桥还没盖之前,是八里居民对外的唯一交通工具。如今依然有渡轮,但观光功能大于民生所需。

八里来往淡水的渡船是台湾最早的,据说西班牙、荷兰人为了安抚高山族,便曾准许他们在两岸运销土产。那时的渡船是挖空大树制成的独木舟,土语称为“Bangka”(艋舺)。乾隆、嘉庆年间,八里渡船头繁荣一时,因具备“沪尾”渡口位置,许多大陆船只经常停泊于此。之后渡口渐渐淤浅,但日据时期仍有汽艇往返台北与淡水,老百姓管它叫“臭气船”。

夕阳西斜,出海口的水面鳞光片片,从八里开来的渡轮上满满是人,这一头却稀稀落落的。有些人也不是要坐船,一待老半天,看着船来船去、人上人下。没人急着要干吗,只是等着日落、天暗、一天结束。

早年八里居民依赖渡轮的程度,从乡公所设置的公渡船票上可见一斑。票种琳琅满目、无奇不有,除了全票、半票、月票、学生票,还有货担票、大型家具票、棺材票;后者分空棺与装人两种价钱。动物搭船当然也要票,猪、狗、羊都可上船;牛的体积太大,得先被赶下水,被船拉着游过来。

那样的画面,光是用想象的就够精彩了!所以说,在此闲闲地看,大概自古以来就是居民生活的一部分;就连我也觉得好像是在看一部小成本的好电影。但这已是二十年前的光景,如今淡水挤满游客,能有这么闲适的小日子吗?

台北淡水,1994

台北淡水,1994

淡水码头忆老友

星期五还真是个拍照的好日子,那天,我以淡水码头当露天教室,下课时间由光线与落日决定。学生各自拍了满意的照片,有的先走了,有的依依不舍,坐在岸边望海。

我正要离开,又有一艘渡轮远远驶来。阳光夕照,被水面一反射,亮得让人睁不开眼。等船的人儿低下了头,暗暗的剪影透着惆怅,让我不由得想起已往生的《汉声》杂志的老同事姚孟嘉。他年轻时曾在淡水中学当过一年美术老师,对这小镇的情调特别有共鸣,在淡水拍的照片,几乎可说是他的代表作。

在《汉声》杂志工作两年后,我任职《家庭月刊》,在台视文化制作纪录片,然后自己创业办出版。编国际性的《摄影家》杂志期间,我还办过一本本土性较强的《影像》杂志,专门介绍台湾摄影家的作品。1996年年初,我决定用整本三月号做专辑,向《汉声》杂志致敬,好好挑选、编排、呈现黄永松、姚孟嘉的作品。两人拍照多年,但多半是为杂志的文章配图,很少强调个人艺术表现。我的用意就是聚焦于他们的作品,从摄影家的角度来肯定他俩。

杂志二月底就印好了,两位老友见了极为高兴,虽然忙得不可开交,还是硬要请我吃饭。三人把酒话当年,就连一向寡言的姚孟嘉也讲了不少,脸红红地眯着眼直笑。谁知才过了两三天,他就因心肌梗塞而不治,得年五十。

在淡水码头忆老友,举起相机,仿佛看到了他所拍的照片。