一

“你不知道我现在在采访你,会把你说的都写出来?”

“那你还跟我说这些?”

“没关系,这也是我经历的一部分。”

“回了国,很多人会把你视为英雄,当做偶像的,他们要知道你杀过人,心里会很矛盾的。”

“我没想过当什么英雄、偶像,别人怎么看是别人的事,我只是要实现自己的梦想,跟我的梦想比起来,那些想毁掉它的人只配吃一颗子弹。”

“你不担心自称‘杀人犯’会给自己带来麻烦?”

“我说我开枪打死过人,就真开枪了?我在外面十年,到过九十多个国家,我什么时候开的枪,在哪国开的枪,我的枪呢?法律是讲证据的。”

采访是偶然遇上的,当时,我在墨西哥旅行,当地朋友告诉我有个叫郭大浩的北京人,骑自行车周游世界,出来十年了,现在正在墨西哥城等美国的签证,问我想不想聊聊。我说,好啊。于是,朋友便安排我们在一个购物广场里的星巴克里见了面。整个下午,我们靠在窗户边上喝着咖啡聊着天。我一直犹豫,要不要相信郭大浩的话并把它们写出来。

“我说我的,你写你的,我想怎么说就怎么说,你想怎么写就怎么写,在乎的事儿太多,活得就会平庸……”他这么鼓励我。

二

黑暗中骑车危险,他拦了辆车。他请车上的人把自己带到山下那个加油站,他准备在那里过夜。上车后,“好心人”露出了凶相,那两人让他把钱都交出来。他说钱在后备厢的包里,跟自行车在一起。其中一人下来打开了后备厢的盖子,他假装翻包取钱,然后乘其不备迅速从车架的管子里拔出了隐藏的武器——一根削了斜面的钢管,毫不犹豫地戳进了那人的胸膛,血从钢管里涌泉般喷了出来,冒着热气。另外一个家伙吓傻了,拔腿便跑。他也不追,只是把钢管上冒着热气的血擦干,插进车架,背上包,骑上车,消失在异国他乡的黑暗里。

惊心动魄的回忆,一直藏在他心底,那些被他干掉的家伙也一直沉睡在他梦里,稍有动静,便苏醒过来。

2001年,在乌拉圭,五个人开车将他撞倒,然后持枪抢走了他的自行车、行李及身上的证件,藏在自行车车架钢管中的2万美金也没了。从那以后,凡经过那些危险的国家,他便会为自己弄把枪。

越是容易弄到枪的地方就越危险,越危险的地方也越容易弄到枪。意外这种东西,一年半载也许不会有,但十年八年就一定会有。

偷他的人他没办法,但那些抢他的人,必定是他报复的对象。谁抢他,谁想抢他,他都会送些子弹给他们。枪用过后,要把枪管拆下,扔进河里。

枪管是唯一能定罪的东西。这是卖枪人告诉他的。

他并不觉得自己残忍。荒郊野外,他没有手机,即便有,他也不知道该如何用某种语言去向警察描述自己的遭遇。要么活,要么死,他只能自己处理,坚强和果断是必需的。他从不刻意寻求挑战和冒险,只是努力保持警醒,确保自己的安全。没人会想到像他这样一位风尘仆仆的自行车旅行者身上会有枪,更不会想到他会近距离首先开枪。他相信:那些想抢他的人是活该、找死,而那些没有杀死他的,则会使他更强壮。

三

郭大浩有着标准的户外打扮:黄色冲锋衣,蓝色冲锋裤,灰色运动鞋。黝黑精瘦的脸刮得很干净,双眼炯炯有神。他一口地道的北京腔,讲述自己时,嘴里的话像是在赛跑,从不沉默或迟疑。他说自己这点随母亲,母亲说起话来便是滔滔不绝;不像父亲,禀性孤僻,不爱说话。

郭大浩是属狗的,是家中的独子。母亲在1970年11月8日那天生的他。

“我妈说,生我那天,倪志欣在北京以2.29米的成绩打破了男子跳高的世界纪录,是中国首次打破田径男子项目的世界纪录。所以,我也要成为中国首个骑自行车环游世界的人。”

星巴克里播放着懒散的歌曲。人们拎着五颜六色的购物袋从窗前走过。杯中的拿铁快喝光时,郭大浩便会跑到柜台旁拿几个小奶杯给自己续上。他似乎很能喝奶。

他不时地向店里的客人竖大拇指,喊声“阿米哥”,对方也以同样的方式回应他的友好。“阿米哥”是西班牙语“朋友”的意思。

在墨西哥城,这家星巴克是他最常来的地方。硬盘容易坏,照片存到自己的邮箱里才是最保险的,星巴克的免费网络能帮助他储存照片,为记忆之树添枝加叶。他有一个主邮箱以及无尽的副邮箱。主邮箱是他的名字,副邮箱是名字后加数字,密码相同。

每天,他都遇到很多人,有的请他吃,有的让他住,有的捐给他钱,有的为他指路,有的向他竖拇指……他会跟他们合影,记下他们的联系方式,把他们视为“阿米哥”。他不太记得朋友的名字,太多了,每段友谊都要维系,这让他这一生都忙不过来。他没机会再跟他们重逢,友谊对他来说,没有天长地久,只有当下。

他几乎不跟国内的同学、朋友联系,他有任何困难,除了父母,没人能帮到他。装备被偷被抢后,他只能打电话回家,让父母从国内将“一号箱”速递过来,箱子里有他旅行的整套备份。出发前,他准备了三辆专业自行车,两辆打好包在家备用。

他的家庭并不富裕,母亲是工人,父亲是工程师,都是在首钢工作的工薪阶层。周游世界的钱最初是自己在国内挣的,但被偷过抢过几次之后,2007年,实现梦想的钱就花完了。父母早已退休,但为帮助儿子实现梦想,快70岁的父亲依然帮人打工,节衣缩食地支持着他。“我妈参加过北京市工人运动会,百米跑过第三。我妈在阳台上弄了个佛龛,天天求菩萨保佑我平安……我爸虽是中专毕业,但特聪明,是首钢的教授级工程师。我从小学习不好,但我爸说,聪明不在于做题,而在于做事,我出来,我爸特支持……”谈起父母,郭大浩眼神里充满了幸福。父亲那封鼓励的信他一路带着,叠得整整齐齐,时时温暖着他的孤旅天涯。偶尔他也为自己40岁还“啃老”而感到不安,但一想到今年就能结束行程,回国行孝,便又满心欢喜起来。

四

梦想缘于一则新闻。初三时,郭大浩在《参考消息》上读到,一个英国人骑自行车环游世界,从伦敦刚到了北京。这消息让他莫名地兴奋。他跑去问地理老师,英国在哪儿?老师把《世界地理》课本丢给他,说,48页。

从小他就爱骑自行车。石景山附近的山,初中时他就骑遍了,他喜欢那种和自然融为一体的感觉,没有什么挡住视野,清风拂面,路在脚蹬子下飞驰。

他把那期《参考消息》珍藏起来,把骑自行车周游世界的梦想放在自己心灵深处挥之不去的地方。

1989年,他高中毕业,没去参加高考。他想,上四年大学,毕业后再工作几年,等钱存够时,他已经骑不动了,还怎么实现梦想呢?为了心灵深处的那个梦想,他要马上工作挣钱。他想办法进了刚开张的王府饭店,周游世界需要外语,在这家涉外酒店,他练就了流利的英语,并从服务员做到了大堂领班。

那年代,进饭店的不都是住店,很多人在饭店大堂谈生意。他很快找到了合作伙伴,开始从国外进口自行车零件来中国卖,并为自己攒自行车。

父亲常对他说——“有了梦想,就要全力以赴、竭尽所能,拿出架势来”。梦想谁都有,但要实现它,得经常问自己为之付出了什么。

为了实现周游世界的梦想,他拿出了“自虐”的架势。

他不抽烟,不喝酒,几乎不喝饮料,一日三餐以馒头、大饼、青菜和白水为食。他相信,对生活的需求越低,户外生存的能力就会越强。无论在家还是出差住店,他都坚持睡在地上。他知道,以自己打工和做小买卖攒的那些钱要想环游世界,旅馆是住不起的,他要训练自己随地而眠。

1993年,他骑车去了广州,1997年又骑车去了上海,1998年夏天,他开始了最后一次自我拉练。他想,西藏要能骑回来,周游世界便可以开始了。他从北京经格尔木到拉萨;再骑至日喀则、定日到珠峰大本营,最后,返回拉萨,顺着川藏线,经成都回到北京,历时五个月。在青藏高原,他碰到狼群,他把自己的羽绒服烧了,吓走了狼群;在珠峰大本营,他遇到一个四十来岁的日本人,日本人抽烟,烟头掐灭在胶卷盒里。他想,在这方圆几十公里荒无人烟的地方,若是来1000个中国人,也许会留下1500个烟头。日本人的自律精神深远地影响了他。他相信:运气并不可靠,他必须不断磨炼自己的能力,自律行为,以随时应付运气用尽的那一刻。

五

睡袋、防潮垫、衣服、食物、水、相机、日记本、世界地图册、修车工具、手电……以及一些零碎的小东西。1999年5月,郭大浩背上35公斤的背包从北京出发,经新疆进入哈萨克斯坦,开始了漫长的环球之旅。那一年,他29岁。

从哈萨克斯坦进入吉尔吉斯斯坦,再进入乌兹别克斯坦都算顺利,但在乌国办理土库曼斯坦签证时,他被土国拒签了。除了一本贴了三张签证的护照,他什么资料都没有。拿不到下一国的签证就意味着他必须打道回府,而他并不甘心只三个国家便从周游世界的梦里醒来。

他决定“闯关”。

乌兹别克签证到期的最后一天,他离开了乌国海关。没有土库曼斯坦签证他进不了土国,乌兹别克签证过期了,他也回不去乌国。他把自己逼成了乌土边境那500米真空地带上一个“亟待解决的问题”。一星期后,中国驻土库曼斯坦大使馆为他开具了一份外交照会,以国家名义向土国为他作了签证担保,他骑进了土库曼斯坦。

闯关时,他没想过会得到中国使馆的帮助,他那时甚至不知道什么是外交照会。当他在中国驻土国使馆里讲述了自己的梦想并为其展开的架势后,一位姓鹤的参赞对他说:“大浩,骑!能骑多远骑多远!”

开了“外交照会”的头,后面的中国驻外使馆就不好否定了。他像年糕一样,粘上了他们。几十个驻外使馆为他的签证开具了外交照会,条件是禁止他接受任何商业赞助。他成了外交部的知名百姓。驻芬兰大使吕新华给过他200美元,二十多位大使给他留下勉励的话。

“外交照会”一年两年行,十年八年就不合适了。时间久了,外交部领导对他有了意见。

“都跟你似的,拿使馆当旅行社,外交部还工不工作了?”

“可有几个中国人像我呢?”

“有一个就够乱了,你也积累了几十个国家的签证,以后自己想办法吧,外交照会以后没有了,这是上面领导的意思。”

方便之门关上后,他重新感受到了签证之苦。

中国护照到哪儿都是‘红灯’。无论大国小国,穷国富国,签证申请得越多,就越能感受这本护照有多少不好用。他没有邀请函,没有酒店和机票预订,也没有工作证明,收入证明,除了一些登过他事迹的各国报纸和几本用过的护照,他什么都拿不出来。没了外交照会的“绿灯”,他举步维艰。

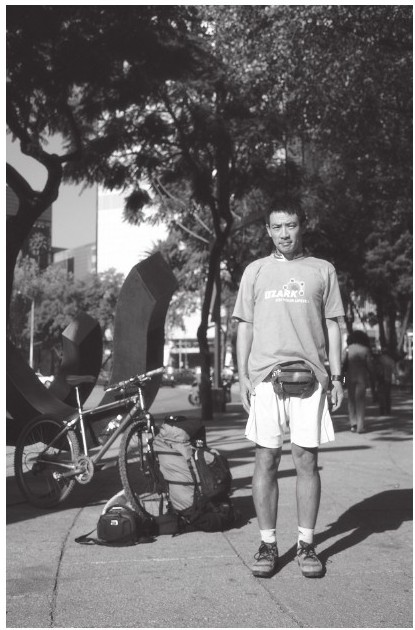

自行车环球旅行者/晏礼中摄

自行车环球旅行者/晏礼中摄“所有国家都欢迎旅行者,但你很难让那些签证官相信咱是来旅行的,不是来打工的。很多日本人、韩国人只需填张表就能拿到的签证,就因哥们儿递进去的是中国护照,他们就要求我回北京办理,说没法在第三国了解我。还有些跟中国关系很好的国家,同样会拒签,中国再怎么崛起到这事儿上都没用,国家和个人根本就是两回事。而拿不到那些该死的签证,哥们儿就得打道回府。所以,我必须跟各种各样的护照歧视做斗争,让‘红灯’变‘绿灯’,通过个人的努力,让咱中国护照变得好使起来。”

为表明自己是真正的旅行者。他会在申请签证递护照时,附上一张路线图。图上标着他从首都到边境口岸要走的路线,圈着沿途经过的城市,还注明了各城市间的公里数和自己骑车的天数。

签证就像赌博,没人确定自己哪天会走运。在哥斯达黎加,一名男签证官看完他的路线图,听完他的介绍后把他拒了,过了一礼拜,他又去,同样的图,同样的话,因为是另一个女签证官,半小时后,签证到手。

跟拒签比起来,他更怕“回去等消息”这样的答复。拒了他还可以再来向其他签证官碰运气,而等消息只能是默默地、度日如年地干等,问也没用。

等签证时,他一天就吃一顿饭,东西尽量少吃。没消耗时得节约,有限的那点钱,得花在刀刃上,不能浪费一分。他相信饿死并不容易,但吃坏肚子很容易。五花八门的各国食物,他会给它们拍照,但从不品尝,因为,病从口入。在“干净、简单”的饮食原则下,面包、饼干、巧克力和罐头成了他常年在外的四大主食。他也许是硬汉,但拉不起肚子,进嘴的东西很重要。

水是唯一可以多喝的,多喝水才能少吃药,如果签证需要等上好几天,他就会买25升的桶装水而不买瓶装水,因为这样合算。

六

有些国家的签证像兔子一样,不是肯等就能有的。

“哥们儿的‘签证斗争’也有失败的时候。十年里,我回了两次国,都是因为对方死活不给签,坚持让我回北京办。那时,北京已经取得了奥运会的主办权,我想,骑自行车环游世界是多好的奥运宣传啊,何况奥运会在北京办,咱又是北京人。我去找奥组委,请他们出个证明,我办起签证来也许能方便些,可奥组委外联司的一司长说,你这纯属个人行为,还警告我不要乱用北京奥运会的标志。哥们儿心里不服气,又去找国家体育总局,他们表示支持,但同样不给我开证明,”郭大浩从包里拿出一叠报纸摊开在星巴克的长条桌上,都是报道他的。他双手拉着五星红旗,站在自行车旁的大幅照片被刊登于各国报纸的显著版面上。

“我能让这玩意儿上报纸。”他从包的顶袋里扯出了那面五星红旗,骄傲地说。

“请支持2008年北京奥运会,欢迎大家到北京我的家中做客。”这句话被世界各地的报纸翻译成了法语、德语、阿拉伯语、英语等近20种语言。尽管祖国的体育部门拒绝给他出具任何证明,但在过去的几年中,他仍乐此不疲地宣传奥运,宣传自己。

“在一些小城市,我只要把国旗一拉,跟人一说我在干吗,就会有人说,你稍等,我们最大的报纸的记者马上就来。”

记者们喜欢问他一路上遇到最大的困难是什么。

他很少告诉他们是签证,这会让他觉得没面子。他会跟他们聊去乌干达布隆迪的路上,浑身过敏,长红斑;跟他们聊在肯尼亚没遇到狮子,只遇到了一些狒狒,而狒狒如果不小心被惹怒了,也是会吃人的;跟他们聊自己刚到东亚时睡在庙里,那里有很多蛇,差点把他咬死;告诉他们冬天要往赤道南边骑,夏天要往北边骑,独自旅行最好住在坟地、加油站、教堂或是警察局的院子里,因为那样才安全;告诉他们如果不能找块木板垫着,宁愿在书包上坐一晚上,也不能在草地上睡,因为睡眠状态下受的寒,一辈子都好不了;告诉他们山是最让人绝望的地形,地图上不远的距离时常让他精疲力竭,要么滑下来,要么推着上,很少有能骑的时候,晒伤、脱皮,连着一周在海拔四五千米的山上不停地翻越,还有无数小虫子迎面而来,绕过这个山头依然是另一个山头;告诉他们那次在危地马拉的山里,自己又饿又累,晕倒在路旁,路过的当地人以为他死了,叫来了警车。

他从不跟记者诉说自己的孤独。人们钦佩他,把他视为“孤胆英雄”,他又怎么好意思唠叨自己的孤独呢?

他会跟他们分享中国不仅有毛泽东,还有奥运会,跟吃大餐相比,骑完一天车,能找个地方用热水泡泡脚就是最幸福的事,等于享受了那种叫做“周林频谱”的东西。

七

“富丽华大酒店”、“华人基督教会”、“巴西某某自行车店”……各种莫名其妙的印章盖在他护照的签证页上,那都是帮助过他的。一开始,他也写日记,记录那些奇闻异事和帮过他的人,但很快他就放弃了,因为总有记不完的东西,而日记本里的那些纸都是木头。远道无轻载。

旅途中遇到的华侨大多对他不错。印尼华侨给过他2500美元,巴西华侨给他捐过价值人民币20000元的自行车。

他只要说,“大哥,这剃须刀救济给我吧”,别人就会给他。

华侨们跟他说了很多话。

有的说:“前面只要还有亮光,就坚持。”

有的说:“骑得差不多就得了,我有个女儿挺不错,就留在这儿吧,干吗非要上西天,女儿国也挺好。”

留下的机会太多了。一路上,不少漂亮富有的姑娘对他一见钟情,劝他留下。当他婉言谢绝时,姑娘们又表示会等他回来。他总是笑笑,他知道,时间不等人,感情也不等人。对他来说,在一个国家停留的时间只取决于获得下一个国家签证的时间,以及骑到下一个口岸的时间。实现梦想需要克服的不仅仅是困难,还有欲望。常年在外,看似天马行空,无拘无束,但缺了自制力也是危险的。

华侨常用一些连他自己都不清楚的美德来夸赞他。他知道那并不是什么美德,只是为了实现梦想所必须付出的代价。他也知道睡席梦思比睡在地上舒服,油焖大虾比干面包好吃,跟姑娘共度良宵比独自熬过漫漫长夜更有乐趣……但为了实现梦想,他必须像珠峰大本营遇到的那个日本人一样自律,远离各种诱惑。

“这世上好人多,坏人少,但特别好和特别坏的人特别少”,这是父亲对他说的。有热情就会有冷漠。在秘鲁首都的唐人街,他一连推开了17家华人商店的门,请求给点吃的,住一晚,但都遭到了拒绝,直到最后一家给了他一点钱,他心里清楚,给钱的人,是不会留宿他的。

八

“你骑车时听歌吗?”

“傻逼才骑车时听歌呢,哥们儿骑车时精神别提多紧张了。”

郭大浩脱掉右脚的鞋和袜,向我展示脚后跟上那道清晰的伤痕,那是被吉普车保险杠刮断脚筋后留下的。尽管他骑车时竖起耳朵,频繁回头,可还是被刮到了,吉普车在他的痛苦中呼啸而过,在2000年的希腊和保加利亚边境。医药费是天文数字,幸好得到当地侨界的帮助,他住了45天的院,养了半年伤。从那以后,他骑车成了逆行,迎面而来的车用灯晃他,用喇叭吼他,他都无所谓,习惯就好了,主动规避保护自己才是最重要的。自行车没有后视镜,他也没有长后眼。

他偶尔也会泛起乡愁,也会对旅行感到厌倦,也会怀念母亲的炸酱面。他没心思去考察各个国家的历史文化和风土人情,但他喜欢在路上遇到那些为梦想而拿出另外一种气势的人。

在巴西亚马孙平原上,他曾遇到了一个德国的建筑工程师,那人的梦想是看遍世界上的鸟。在德国挣一年的钱,出国看一年的鸟,然后把新看到的鸟添进自己的鸟类名单。那个德国人告诉他,巴西是自己最喜欢的国家,因为在那里能看到色彩最斑斓的鸟。德国人问他最喜欢哪个国家?他回答说:“如果我在土耳其办德国签证,德国签证官看完我那堆报纸和护照说声,‘欢迎来德国’,并马上给我签证,德国就是我最喜欢的国家。”

对一个国家是赞美还是咒骂,完全是偶然性的。德国不是他喜欢的国家。他永远记得那个签证官。2004年,在土耳其首都伊斯坦布尔,那个德国签证官一边优雅地翻看他的护照一边问:“你来土耳其之前在哪儿?”“伊朗。”“伊朗之前呢?”“巴基斯坦。”“巴基斯坦以前呢?”“印度。”“印度之前呢?”“尼泊尔。”“尼泊尔之前呢?”“……”

一连说了几十个国家之后,签证官问:“你去那么多国家想干吗?”

“我热爱自行车旅行,有了点钱,想看看世界。”

“那你到了德国住在哪儿?”德国人问他。

“那你到了中国住在哪儿?”他反问他。

九

拉着警报的警车不时呼啸而过。墨西哥城是一座让人感到不安的城市,报纸头版几乎每天都充斥着车祸、谋杀和无名尸体的照片,据说,监狱已经人满为患。

离开墨西哥的前一天,我约他在街上拍照,他很配合,阳光也很配合。

“嘿,大哥,帮哥们儿‘掐’一张。”我拍完后,他展开那面五星红旗,并把一部小巧的傻瓜相机从兜里掏出来递给我。

尽管我们断断续续见了好几次面,但他始终记不得我的名字。凡是中国人,男的他都叫大哥,女的他都叫大姐,从不问年龄。

帮他“掐”了几张,当我还他傻瓜相机时,他又变魔术般地取出一台家用摄像机说:“大哥,再帮哥们按会儿这个。”

郭大浩把国旗举在胸前对着镜头说:“我现在在墨西哥首都墨西哥城,昨天已经拿到了美国签证,我将沿着东海岸,从迈阿密一直骑到渥太华。我计划2010年年底前完成所有的旅程,回到北京,把我的经历献给祖国人民。”

后记

离开墨西哥后,我与郭大浩失去了联系。再听到他的消息是在2011年6月5日的微博上,我收到了一位女性朋友发来的私信——“昨天的《非诚勿扰》有个男嘉宾是你之前采访过的郭大浩,骑行的那个,节目里说还要去新西兰,骑完最后4个国家,今年10月结束旅行。靠,还带走了一个女嘉宾,你不是说要介绍给我的吗?大爷的。”