终南山的冬季很是寒冷,很多住山人都在寒冷的时候下山去暖和的地方度过,待来年开春暖和了再回山里。偏偏我就是连冷都不怕的“怪胎”,在我看来,终南山的冬季也是美的。它的萧瑟、清冽中别有一番古韵。尤其是下雪的时候,黛色的山体洒落上洁白的雪花,远看便是一幅活生生的水墨画。我是不愿错过这美景的。

二月初的时候终南山又下了一场大雪,我便决定去深山看雪。深山里的景象比山脚下美得多。虽然在这样的天气爬上去是一件很艰难、很多人都不会去做的事情。

正好遇到了一位师兄说他也想去,考虑到有个伴儿可以彼此照应,便同行了。我们计划从南五台开始爬,爬到南五台山顶,然后从后山——翠华山那里一路下山。

南五台跟别的山头不同的是已经被政府开发成为旅游景区了,一到冬季,山路覆盖上冰雪,送游客上山的大巴专线也停运了,我们便自行爬上去。

这一路除了维修山路的工人没有见到一个登山客,连平时叫声不绝于耳的鸟儿们都消失了踪影。平常步行两个半小时就爬到山顶了,因为冰雪覆盖路上打滑,这一趟,我们早上九点开始,到下午两点多才爬到山顶的寺庙紫竹林,用了平常整整两倍的时间。

紫竹林的比丘尼看到我们也小吃一惊:没想到这样的天气还有人爬山啊。善良的比丘尼为我们煮了挂面,饥肠辘辘的我瞬间暖和了很多。

那位比丘尼又装了些炸馍片让我们在半路饿时充饥。吃完面,小憩片刻,谢过比丘尼,开始准备下山时,同行的师兄突然说自己想在紫竹林住上一晚,第二天再下山。而我内心已做好当天下山的决定,那时的我还是有些执拗的,决定好的事不能随意反悔。于是,我便向比丘尼问好下山路线后独自一人踏上下山的路程。

上山的路是经过修整的水泥公路,冰雪让它变得很滑,但整体还算平稳,而下山走的那条是没经过任何修缮的野路,十分陡峭不说,因为大雪的覆盖,很多地方都被掩盖了,都有点儿难以分辨。根据经验,山间小路上的草是被踏平的,所以,我就顺着看起来没有草的地方走,那样的地方就一定是曾经的路了。

就这样摸索着独自走了大概一个多小时后,我翻过了紫竹林后面的山沟,走到了紧挨着的另一个山头的山顶上。

那是怎样的一段让我往后的生命中一想起就会禁不住眼眶湿润的路啊:

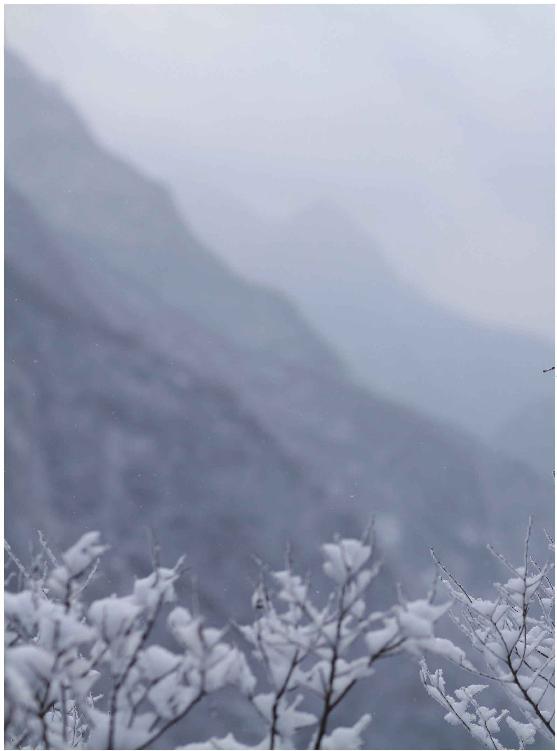

所有的树木、枯草、小路……眼睛所见之处都被白雪覆盖,可以透过树枝的缝隙看到远处高低起伏层层叠叠的山脉。除了我的脚踩在雪上的咯吱声和自己的呼吸声,再也听不到其他任何声音。我感受到一种无法言喻的寂静,在这种寂静里我整个人好像消失了一般,我可以听到我的脚步声和呼吸声,但我又是不存在的,那是一种和自然万物融为一体的感觉。

我以前从未有过这种体验,那一刹那,我感动得眼泪不知何时已经在眼眶里打转了。

我也不知那种感觉持续了多久,等我回到正常状态时,我发现好像走错了路,比丘尼告诉我的一些路上的标志性特征我并没有看到。

而我也只能继续往前走。

直到路的尽头一个小泥土院出现。我喜出望外,去敲门问路。一个年轻的男子开了门,显然,他对这样的天气有人出现在山顶上也是有点儿诧异的。说明来意后他出了院门,引我向前走了几百米可以看到远方岔路的地方。原来,走到山沟时我应该在一个小岔路向左拐的,但是大雪完全覆盖了那条窄小的路,我在那个地方径直地往前走了,所以走到了这里来。

年轻男子指路后又嘱咐我一定多加小心,我把自己带的干粮留了一些给他以示谢意后,就原路返回去找错过的那条小路了。

走了大约二十分钟后,突然一个人影出现在前面的小树林旁。原来也是一位住山人,他拿着桶在那里破冰打水。

我停下来,向他打听距离那条下山小路还有多远。

他也好奇地问:“这么冷的大雪天你怎么在这里?”

我说:“我爬山看雪,从南五台爬上来,从后山下,但是刚才迷路了,现在返回去找路。”

这时他也打好了水,我看他也不容易,便帮他拎了其中的一个小桶。他叫真子。

他问我:“你现在继续下山吗?”

我答道:“是的,我决定今天要下去的。”

他说:“估计有点儿悬了,平时我们从这里下去到镇上都得两个小时,更别说现在大雪走得更慢。你看,天也快黑了。”

我抬头看,确实,这时天色已经暗下来。冬季的终南山天黑得很快,从天暗到天黑,用不了多久。

我问:“那请问,半路有可以住宿的农家乐吗?”

他说:“没有的,农家乐只有镇子里有。你还是别下了,路陡雪又厚,万一你不小心滑到沟里,大晚上的你喊都没人应的,那后果就不堪设想了。如果你不介意,前面那个院子里有我一间空房,你可以在那里住一晚,明天白天再下山会安全一些。”

好像也没有别的选择了,我便同意了这个建议。

我帮他把水拿到他的住处。那栋房子是他亲自在这个山顶搭建的。粗糙的泥坯做砖墙,树干做梁,几片石棉瓦铺在上面,墙的四周裹了一层防雨布。

这大概只有八九平方米的地方就是他的茅棚了。里面只有一张床,然后是一个小炉子,炉子边放了一把凳子,凳子旁边有一些木板搭成的支架,上面放着些许生活用品。

他邀请我吃晚饭后再过去。住山人之间都有一种莫名的信任,凭我的直觉认定他不是坏人,我便应允了。

“你是基督徒吗?”我看到房间空空的墙上挂着一幅耶稣像。

“是的。”

“那很少见呀,来终南山的大部分都是修佛或修道的,修基督的我还是第一次遇到。”

“最开始我也修道,但后来发现我并不适合,就又开始修佛。但是佛法还是解决不了我的疑问,就转向修基督了。”

“那你现在修得如何?内心还有疑惑吗?”

“疑惑是有的,但我可以看书,从书中找答案。”说这些的时候,我看到他神情有一丝迷茫在游移。

我们聊着天,雪继续地飘着。炉子上是他煮的白米粥,没有配菜。

我拿出带的零食和剩余的馍片一起吃。晚餐结束,天已经黑透了。

我的鞋和袜子也都全部湿透了,吃完饭,我把鞋袜也烤了一下。烤完鞋袜他送我到那个房间休息,也就是之前遇到那个年轻人的那个小院。推开柴门进到小院,看到一长溜大概一共有七八个房间。他跟住在最里面房间的年轻人打了个招呼,然后开了其中一个房间的门。

房间里除了一张炕和一张桌子,其他什么都没有。桌子和地上落满灰尘,炕上有三床被子,看着也破旧不堪。他说曾经很多进山修行的人在这个房间里落脚,而现在很久没有人住了,房间的钥匙经过各种辗转后就留在了他那里。

因为天气寒冷,出于好意他找来一些干柴把炕烧了起来,为了能有足够的热量,他往里面放了很多很多的柴。把炕烧好后他就告别回他的茅棚。

炕上实在灰尘太多了,被子都发黄了。什么清洁工具都没有,但没有办法清洁,只能这样将就了。我也实在有点儿困,裹着衣服吸着满满的灰尘味儿倒头就睡着了。

晚上12点左右,我从迷迷糊糊中醒来,因为感到小腿部位甚是难受,我把腿换了个位置似乎好受一点儿了,但不一会儿又开始难受起来,不管腿是伸着、蜷着,都难受。终于我还是忍着困顿说服自己爬起来看一看。我掀开被子,瞬间惊到无语:

因为炕里添的柴太多,也或许因为炕年久失修不耐用,里面的柴火竟然把炕直接烧穿了!对应我小腿部位的被子,有巴掌大的一片都被暗火燃成红彤彤的一片,挨着炕的那床被子被烧得更多,而底下的炕有盘子那么大的面积都被烧穿了!那片原本是泥巴色的炕愣是被烧成了一片通红!我赶紧起来把被子往外抱,刚把被子抱起来,“轰”的一声,被子上就由暗火变成了火苗乱窜的明火!

四床被子都烧着了,我把它们放在屋檐下,捧了几把雪把有火的地方压住,试图把被子的火熄灭,这样缝补一下以后还能用。

但是盖上去的雪没有用,被絮里的暗火一直持续地燃着。我又捧了很多雪还是盖不住。

我只好放弃。同时把炕里的没完全燃烧完的柴往外拿,瞬间整个房间烟雾缭绕,我被呛出了眼泪。

开着门窗通风,屋檐下被子的烟竟然也往房间里跑,我只好把被子拖到了院子中。

院子里的积雪已经快到膝盖厚了,而天上的雪已经从白天普通的雪变成了鹅毛大雪。在这寂静的夜空里,甚是好看。但外面实在冷得难以承受,我只好回到了烟雾缭绕的屋里。

然后,我裹着仅剩的一床被子坐在炕上,因为必须得开着门窗通风,很多的雪也被风拥裹着飘落到房间里。终南山顶的无名茅棚里,我忍着寒冷和烟熏就这样坐了整整一个晚上。大约到了凌晨三点左右,屋子里的烟气慢慢地淡了下来。

一夜无眠。

终于挨到天亮。我出去一看,三床被子已经被化为灰烬,上面落了一层白雪。而远处层层叠叠的山脉被大雪覆盖,整个世界是那么纯然、干净,连天空都变得格外透彻,美得让人有想落泪的冲动。望着山的刹那,我似乎忘了在几个小时前刚刚经历了最难熬的生死之劫。

我去院子最里面敲开那位年轻人的门并向他讲述了昨晚的事,他说:“这么危险,你当时怎么不喊我帮忙?”

或许是因为一直不习惯打扰别人,习惯了一切独自面对。

他生起炉子说:“吃过早餐你再下山吧,这样体力充沛一些。”

年轻人从福建来到终南山,很重的福建口音,以至于有的话我得请他重复说一遍才能听得懂,他在山里已经住了几个月了,是一名虔诚的佛教徒。

“你多久下一次山?”

“一两个月下一次。如果不是买柴米油盐这些基本所需,我就在房间里待着打坐念经,我不想把时间放在其他琐事上,那太浪费时间了。”

早餐是煮挂面,挂面里没有放香油和盐,而是加了一袋豆浆粉。因为水加少了的原因,豆浆和面紧紧地坨在一起。

这是我第一次吃这样做法的面条,口味甚是奇异。

“我不懂得煮饭,觉得只要能填饱肚子就行。”他说。

吃过早餐,他送我去真子师父的住处。

白天来看,他的茅棚显得格外的矮小。

向真子师父讲述了昨晚的经过,他十分震惊和诧异,并向我致歉。我说不用向我致歉,因为出现意外并不是他的本意,好在我及时醒来没有什么大的问题发生,所以我们应该感恩上天的护佑。我拿出300元钱交给他,拜托他改天去镇里买三床被子回来给那个房间补上。

他说我送你下山。看着又湿透的鞋子,我问他家里是否有塑料袋,我好把脚裹上与冰冷的鞋子隔开。

“你的脚穿多大码的鞋?”他问我。

我答道:“37码。”

他转身进房间拿出一双女式登山鞋:“这双鞋子你穿吧,正好37码,还是全新的。”

这下轮到我诧异了:“这里怎么会有新的女式鞋?”

“前段时间一些山下的居士们发心买了一批登山鞋发放给山里的住山人,但发给我的发错了,竟然是一双37码的女式鞋。”

没想到在这白雪皑皑的深山老林,竟然有一双全新的正好是我的尺码的鞋子在等着我,这种感觉真是不可思议。大概生命中很多的发生都是冥冥注定的吧。大到一场改变人生的际遇,小到一双穿在脚上的鞋。

我换上那双鞋,不大不小,正好是我的尺码。瞬间我的脚暖和了起来。

脚暖了,我整个人也随着感觉轻松舒展了很多。

下山的路确实很滑。雪停了下来,偶尔能听到鸟儿出来觅食的声音。

好在有真子师父在前面带路,所以我走得轻松很多。

下山路上,我们陆续遇到一些从城里过来身穿冲锋衣的驴友。长时间的冷气交织,我的头发竟然被寒气裹上了一层白霜,活活成了一个“白毛女”,这让那些驴友都纷纷回头看我。

一个多小时后我们终于走完了山路,走到了水泥路上,一些房屋和农家乐陆续出现。一些村民拿了扫帚出来扫雪,很多孩子拿了小车或盆子在路上玩。孩子们的欢声笑语让我感到自己终于回到了人间。

“再走四五十分钟就到镇上了。”真子师父说。

这时,一辆警车缓缓地从下面开来,到我前面时突然停住了,一位身穿警服的警察摇下窗户问我:“请问,你是祥子吗?”

“是啊,你们怎么知道我的名字?”

“那你上车吧,跟我们走一趟。”

真子师父一看这情形也诧异地看着我。

我也不知怎么回事,我平时可没做啥坏事,警察来找我干吗?

“有人报案了,一位男同志说他昨天与一位穿黄色羽绒服的女孩一起爬山,他今天回去见女孩还没回去,找也找不着,就报案了。你人没意外就好,坐上车跟我们去派出所销一下案吧。”

原来如此。于是,刚从云里雾里的山顶下来的我,在警察同志的邀请下和真子师父诧异的眼神里进了警车。到派出所登记销案完毕,警察同志给我倒了热水,休息片刻后我搭车回到了自己的小院。

我偶尔会再次忆起这段深山奇遇,也想起那位迷茫的真子师父来。在前不久我拨了他的手机号,却显示对方号码已停用。有一天路过翠华山的后山,向里面的人打听他的情况,人们说半年多前他就已经下山了。

也不知他现在过得怎样。

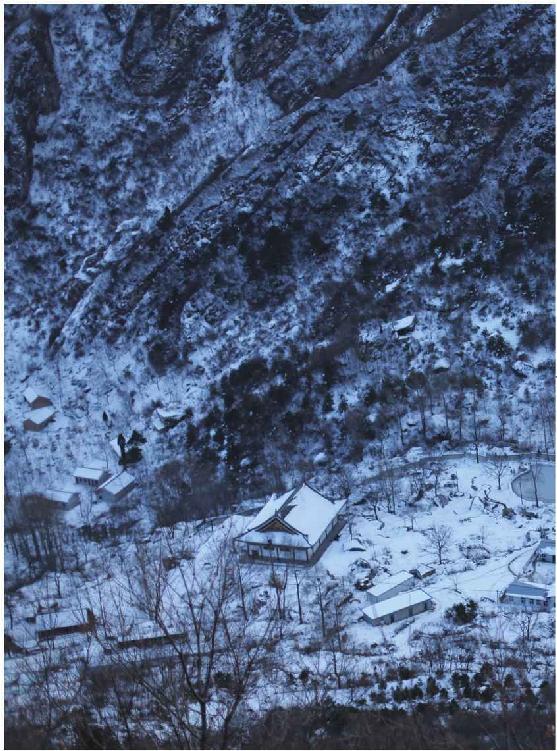

从山顶向下望去,山脚的寺庙愈发渺小。

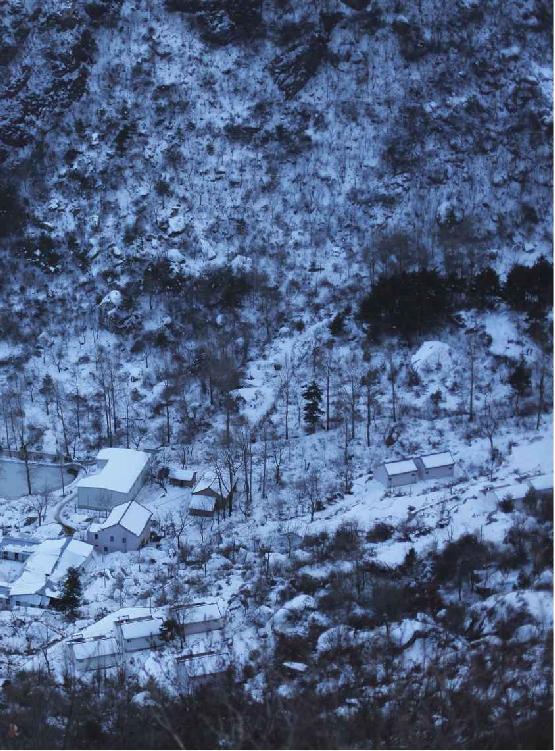

温厚的土房让寒冷的画面多了一丝温暖。

那一隅静默与空灵。

能相遇如此美景,再遥远的路途也愿前行。