这是一个阴云密布的凌晨,2014年10月30日的凌晨,我在塞尔维亚最重要的城市贝尔格莱德老城转悠,由于时差,由于一部叫做《地下》的电影里超现实的场面,由于时差。时差是个奇怪的东西,我孩子小时候第一次遇到时差,她以为自己生了重病,就要死了。是的,时差就是你与大家都不一样,晚上怎么也睡不着,直至焦虑,而到白天,却向得了乙型肝炎一样恶心欲吐。

我去街上转悠,见到古老的街灯一盏盏熄灭的时候,共和广场喷泉四周的露天咖啡座桌椅一下子黯淡下来,好像被遗弃者那样落寞。而喷泉则彻夜发出响亮的水声。

十九世纪大房子的底楼开着十九世纪气息的商店。书店保留着十九世纪面貌,书本都正正经经放在书架上和桌子上,不码堆。书店的木头橱窗里,暗杀奥匈帝国王储斐迪南大公夫妇,并引发了第一次世界大战的17岁少年的照片被一盏灯照亮了。他是贝尔格莱德大学的学生,他是黑手社成员,他哀伤地望着窗外,希望凭自己的手枪解放被占领几百年的国家。四年后他死在苦役营,肺病。是在这里,我第一次读到他的塞尔维亚名字:普林西普。今年是世界大战暴发一百年纪念日,这个塞族青年,以悲哀的姿势,悄然站到了许多家书店的橱窗里。

古董店黝黯的橱窗上倒映着1999年美军接连三个月持续轰炸贝尔格莱德时烧焦了的房子,透过玻璃窗上的倒影,望见里面满坑满谷精美的旧瓷器,旧精装书,旧油画,旧首饰,旧箱子,旧嵌骨女式书桌,旧鼻烟壶,旧地图,旧夹鼻眼镜,仿佛一整个旧世界都在里面等待收藏,简直不能相信这是个在两次世界大战中都遭受过剧烈空袭的城市。而上了孤星旅行书的咖啡馆,透过窗子能看到满墙都是书架,书架上放满了印刷精良的精装本。然后,我路过塞尔维亚最重要的出版社,它也同样是家古老的书店,一个世纪以来它出版了塞族最重要的作家的作品。二楼的窗上一团寂静,但当年帕维奇在那里读完《哈扎尔辞典》的最后一遍校样。

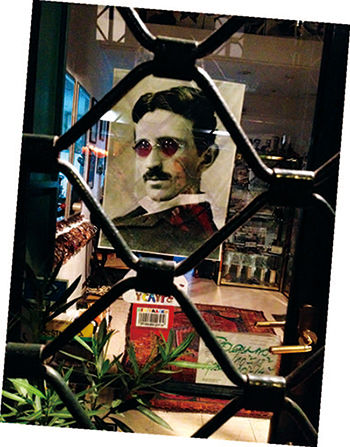

九月广场旁的小街上有家老牌眼镜店。门上贴着一张海报。一副浅褐色的复古款眼镜穿过海报的纸张,准确地架在海报上面尼古拉`特斯拉的鼻梁上。这个天才的物理学家发明了交流电,一生都致力于寻找到一种可不断使用的能源的探索。他曾拒绝与发明直流电的爱迪生一起领取诺贝尔物理学奖,并陷入贫困。但他为自己的故乡南斯拉夫赢得了巨大的美国援助,只是因为他在贫困中想要回到南斯拉夫养老。致力打压他的爱迪生与他一样,再无得到诺贝尔奖的可能,但曾有27位获得诺贝尔物理学奖的科学家先后向他致谢,感谢他启发了他们的研究思路。在他简单的葬礼上,有三位诺贝尔奖获得者代表这27位得奖者前往致敬。他是个被世界遗忘的人,我在他的像前再三辨认,犹移在年轻时代的普鲁斯特和乔伊斯的面容之间无法确定,因为我从未见到过他的肖像。

贝尔格莱德的橱窗好像一架望远镜,让人看到它被世界有意冷落的那些价值观。这是另一间历史教室。

天花板上贴满带框古老油画的咖啡馆还未营业,和欧洲所有咖啡馆的习惯一样,夜里打烊后,椅子翻起在桌子上。而此时面包房已开门了,早起的人站在放满新鲜面包柜台前,就着满屋烘焙的香味喝早晨的第一杯咖啡。由于奥斯曼帝国曾在巴尔干地区统治了几百年,本地的小店家至今还提供连渣的土耳其咖啡。和伊斯坦布尔咖啡店里的风格一样,也用小而瘦长的瓷杯子喝,也是滚烫的,深褐色的液体,也不加牛奶。在阴霾寒冷,到处都是年久失修大坑的街道上望向灯光灿烂的面包店,看到卷着袖子的年轻女人在柜台后面向新鲜面包伸出她粉红色的有光泽的胳膊,感觉到早晨特有的一种希望的气味,即使在贝尔格莱德这样战乱经久不息,曾被热热闹闹的世界集体背弃的古老城市里。这是各种文明在血腥中融合与食物中的希望气味,一切在味蕾上,得到人性的接受与欣赏。

这座城市据说已停顿了二十年,物价未涨,道路未修,店面未变,似乎被时间与世界都遗忘了。

天色渐渐亮了,我在贝尔格莱德的橱窗前走来走去,当我还未与这城中任何一个人交谈之前,它们展示了贝尔格莱德的面貌:它背着自己的过往,以遗世独立的逻辑生活着。