1986年奥斯卡最佳外语片《攻击》中讲述了患有创伤性失忆症的安东的故事,主人公是一名出生在荷兰的物理学家,他失忆的原因是因为在童年期,他亲眼目睹自己的父母、哥哥在二战后期被纳粹杀害。剧情主要围绕成年后的安东努力寻找记忆展开,他从噩梦中逐渐找回记忆——邻居的悲惨命运、哥哥和父母间的争吵、在黑暗监狱里和一名妇女的对话。曾经发生的一幕幕再现于安东的脑海里,异常清晰。在这一章中,我将论述,我们的记忆并不像影片中描述的那样,可以准确无误地回放过去发生的每件事情、每个场景,实际上我们重构记忆的过程受到很多因素影响,例如事件发生的环境、个体加工事件的方式、此时对事件的理解以及此时的目标、心情等等,是一个受现在与过去的多重因素影响的重构过程,而不是单纯的重放。

事件编码时的认知状态

我们对曾经发生的事件进行观察、编码、存储时的认知状态,会影响随后的提取过程。不管出于什么样的原因,我们往往会回忆起那些引起我们特别关注的事件;而我们回忆这些事件的方式受当初对这些事件的认识的影响。

期望和解释

我们经常会带着某种期望去认识别人或一些事情,这种期望可能源于刻板印象之类的效应。例如,你认为劳拉是一个非常热情、积极向上的人,可能是因为你知道她是个社会工作者。上述期望的产生也可能源于其他信息,例如,曾经有人说过她是一个热情、积极向上的女孩,或者你曾经接受过她热情的招待。而不管原因是什么,你与劳拉见面时所抱的期望一定会影响到你对这次见面的记忆。

当劳拉的行为不够明确,从而可以有一种以上的解释时,个体的期望就起到了决定性的作用。同一个微笑,当你预期劳拉是一个热情的人时,就意味着热情;当你预期她是一个冷漠的人时,就意味着孤芳自赏(Kelley,1950)。大量的研究发现,期望能够引导对行为的解释。例如,葬礼上的哭泣被理解为悲伤,婚礼上的哭泣被理解为喜悦(Trope,1986);对于家庭条件优越的学生来说,某个分数可能被认为是优秀的成绩,而家庭条件一般的学生如果得到这个成绩,则被认为是很一般的成绩(Darley & Gross,1983)。关于这一点,在第1章概念的功能中已经提到(参见第1章),还会在讨论刻板印象的后果(参见第8章)和我们关于别人的知识(参见第9章)中再次论述到。

上面论述归结为一个重要的观点,我们对事件最初的理解决定了我们对这些事件的记忆。透过劳拉的一系列行为,一旦我们推断她是个热情的女孩,那么对她的回忆就可以直接提取出她的特点——热情、独立,而不再需要这些人格特点背后的具体行为(Sherman & Klein,1994)。而且,随着时间的流逝,我们会忘记某些行为的细节,只能回忆起特定行为的主旨,即我们所赋予的含义(Schul,1983)。我们可能只记得劳拉热情、开朗,而不会记得她笑容灿烂地走过来拥抱我们等具体行为。这种现象一旦发生,回首往事时,我们就很难提取那些可能产生不同理解的记忆的细节。

期望和注意

即使事件有明确的意义,不会产生不同的解释,我们的期望仍然会对记忆产生影响,因为我们的期望引导我们对事件的不同方面分配不同的注意力,也会影响新旧知识间建立的联系。

与期望一致的信息 与期望一致的信息特别容易被注意到。如果你事先认为劳拉是个热情的人,就会特别关注她充满热情的行为;结果,这些被特别关注的信息更加容易回忆起来,这种现象在应激或唤醒状态下体现得尤为明显(Jamieson & Zanna,1989)。由于采用证实策略,人们倾向于关注与假设和期望一致的事件,从而提高了对该事件的回忆的可能性。反过来,回忆某事件的可能性提高,会导致个体高估其观察到的事情更能够支持其假设(Klayman & Ha,1987;参见第4章)。通过上面的论述可以得出一个结论:期望会导致个体对事物间的联系形成错误认识,因为人们对自己期望看到的联系给予了更多的关注。例如,如果你认为亚裔美国人的数学都很棒,你就会特别留意你所遇到的亚裔数学名人,久而久之,那些与假设一致的人给你留下的印象很深刻,数学很棒的亚裔美国人的出现概率也被高估(Garcia-Marques & Hamilton,1996;Chapman & Chapman,1967,1969;参见第4章)。

大量的研究明确地表明,期望能使与其一致的信息更可能被回忆起(参见Higgins & Bargh,1987;Olson,Roese,& Zanna,1996;Stangor & McMillan,1992)。例如,在一项研究中(Cohen,1981),要求被试观看一位妇女和她丈夫交流的场景。看录像之前,研究者告诉其中一半被试,那个妇女的职业是图书管理员,而告诉另外一半被试,她是个服务员。录像中展现了那个妇女的一系列行为和品质,其中有些与图书管理员的特征一致,但与服务员特征不一致(例如,戴眼镜,听古典音乐)。另一些行为和品质与服务员的特征一致,但与图书管理员特征不一致(例如,喝啤酒,与丈夫恩爱)。随后,测验被试对录像中妇女的记忆,发现他们更容易回忆起那些与告知的职业一致的信息,换言之,被试回忆的是那位妇女与某职业有关的行为和品质,而并非那位妇女的实际情况。

与期望一致的信息较易回忆,一方面是因为人们对这些信息更加关注,另一方面是因为它们与已有的观念有较强的联系(Hastie,1980)。人们已有的知识构建了一个意义丰富的框架,通过这个框架,各种不同类型的新信息之间、新信息与已有信息之间可以建立起多种联系;这些复杂的联系可以提高新知识回忆的可能性。当概念间存在部分联系时,我们更易回忆它们;当概念间没有联系时,我们难以回忆它们。例如,当别人对你说,约翰是位具有创造性、情绪多变、不墨守成规、敏感且个人主义的人。当你得知约翰是一个艺术家后,前面有关他特点的描述就很容易回忆起来,因为这些特点与艺术家形象一致。有一项研究验证了这一观点。在研究中,给实验组被试提供一个描述某类人物的典型概念,以及一个人的一系列与这类人物特征相符的品质;而控制组被试只是看到这个人这些同样的品质,结果发现,实验组被试对这些品质(词)的回忆率为控制组的两倍(Macrae,Milne,& Bodenhausen,1994)。重要的是,提供典型概念作为标签,并不能提高那些与典型概念无关品质的记忆,这似乎表明,与典型概念有关的品质易于记忆,是因为这些品质与典型概念有着丰富的、有意义的联系。更一般地说,期望为这些一致事件提供了一个连贯的概念系统,从而提高了回忆这些事件的可能性。

与期望不一致的信息 与期望不一致的信息也容易引起注意,回忆率也高。如果你预期劳拉是个热情的人,你对她的冷漠行为也会记忆深刻。个体总会给予那些出乎意料的事件以特别的关注,这就提高了此类事件回忆的可能性;所以,与期望不一致的信息也会误导个体得出不符合实际情况的推论。由于少数人的行为有时与众不同,因而容易引起人们的注意,结果,那些与众不同的行为出现的频率会被高估,最终让人形成错误认识——那一小部分人喜欢特立独行,与众不同(Hamilton,Dugan,& Troiller,1985;Stroessner,Hamilton,& Mackie,1992;参见第4章)。

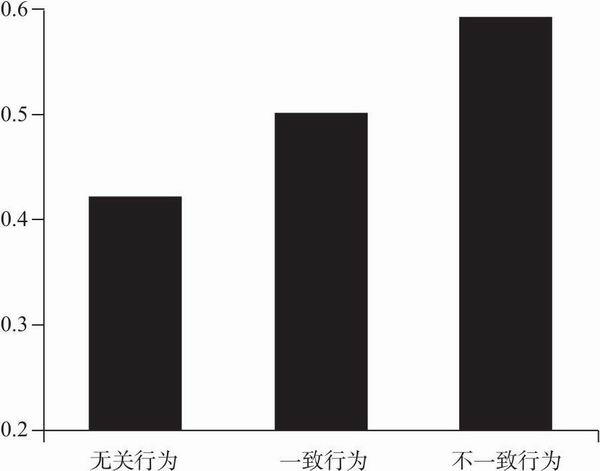

很多研究发现,与期望不一致的信息容易提取。例如,在一项研究中,首先引导被试对所描述的人形成某种认识(例如,聪明)(Hastie & Kumar,1979),然后让他们阅读一系列描述此人行为的词语,在这些词语中,有些与被试的预期一致(例如,他赢得了象棋比赛),有些与预期不一致(例如,他连续三次犯同样的错误),还有一些与预期无关的词语(例如,他乘坐电梯到达三楼)。随后,让他们回忆刚才读过的描述此人行为的所有词语。结果如图5.1所示,与期望不一致行为(词语)的回忆率最高,其次才是与期望一致的行为(词语),而且前两种行为(词语)的回忆率都高于无关事件的回忆率。

与期望不一致的信息记忆效果好,可能有三个方面的原因:第一,不一致信息容易引起注意;第二,加工这些与预期不一致的事件时,需要努力将它们与已有的期望统一起来(Hastie,1984;Hastie & Kumar,1979)。例如,我们试图寻找一贯热情的Laura在今天待人冷漠的原因:或许是她与父母闹别扭了。通过把她的冷漠行为与其他信息联系起来,从而增强了对该事件回忆的可能性。事实确实如此,如果进行认知加工时的信息量过大,没有足够的认知资源将不一致信息与我们的期望统一起来,对那些不一致信息回忆的优势就会消失(例如,Srull,Lichtenstein,& Rothbart,1985;综述参见Olson,Roese,& Zanna,1996;Stangor & McMillan,1992)。第三,已有的认知结构不仅统一整合那些与期望一致的信息,也会对那些与期望不一致的行为进行分组,并赋予这些行为以意义,从而提高这类信息的可记忆性。

图5.1 被试对无关行为、一致行为及不一致行为的回忆比例

资料来源:Hastie & Kumar (1979,表2,p.29). Copyright  1979) by the American Psychological Association.Adapted with permission.

1979) by the American Psychological Association.Adapted with permission.

大量研究着力于考察我们对哪类信息的回忆成绩更好,是与期望一致的信息、还是与期望不一致的信息呢?关于这个问题,还存在争议。有些研究发现与期望一致的信息更容易回忆,有些研究则认为与期望不一致的信息更容易回忆。在对大量研究进行分析后,Stangor和McMillan(1992)得出了他们的结论。结论认为,如果鼓励被试考虑所有的信息,并形成有关人物的准确印象时,与期望不一致的信息回忆率高。这是因为,被试需要努力将这些与期望不一致的信息与其期望整合起来,因而与期望不一致的信息回忆率高。相反,如果不鼓励被试花费很多精力形成有关人物的准确印象,或者人们并不在意印象是否准确,或者当人们将有限的认知资源用于他途,而无暇顾及那些与预期不一致的信息时,那些与期望一致的信息回忆的正确率就比较高。他们的这一观点得到了其他研究的支持。一些研究发现,记忆的目标会影响起初的信息加工过程和随后的回忆,下面将会详细讨论这个问题。上述一系列研究得出最重要的一个结论是:与预期一致的事件和与预期不一致的事件的回忆率均高于无关信息的回忆率。我们对他人的期望影响我们对此人品质、行为的加工,从而影响有关此人的记忆。人的记忆系统会产生系统的偏差,因为它不是简单地存储我们观察到的客观事实,而是同时存储我们对客观事实的加工方式和加工程度。所以,记忆的结果不仅受我们的信念、期望的影响,也受我们的目标和愿望的影响。

目标

假设你贴出一则广告征求合租者,艾伦想与你合租,你们在一起吃饭并决定是否要合租一套公寓房。在同艾伦会面时,你会非常留心观察他是一个什么样的人,努力地了解他的人品,留意有关他的所有评论,并且会将艾伦的各种信息同你寻找室友的标准(友好、诚实、体贴)进行对照,以确定他是否适合做你的合租者。假设换了一种场景,如果你在候机的时候与艾伦会面,这种场合下的聊天只是为了打发时间,你并不期望再与他见面,也不会关心他是一个什么样的人。假设你们的谈话内容基本相同,也是谈合租房子的事情。你对于在候机厅里谈话内容的记忆会很少,而且谈话的内容在记忆中缺乏有效的组织。推而广之,当你想形成有关别人的印象时,你对此人的有关信息会更加关注,并努力理解有关此人的一些信息。这会有利于你有效地组织信息,并将各种信息有机地联系起来。注意力的增加和对信息的有效组织,提高了对信息的回忆率。

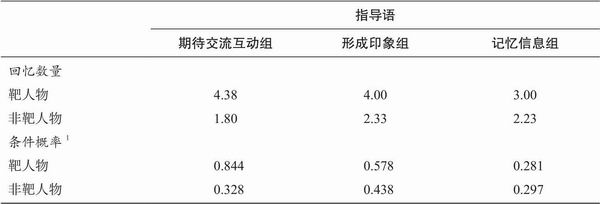

很多研究发现,当要求被试对别人形成印象时,比只要求被试尽量多地记忆那个人的信息,有更多的回忆量,而且会将与此人有关的信息组织得更有条理性。(Hamilton,Katz,& Leirer,1980;Srull,1981;Wyer & Gordon,1982)。那么,如果并没有要求你对某人形成印象,而这个人是你今后需要交往的对象,你会自动形成对此人的印象吗?答案似乎是肯定的。在一项研究中,研究者要求被试阅读五个人的信息(Devine,Sedikides,& Furhman,1989)。实验中将被试分为三组,并指导被试特别注意其中的某个人。告诉一组被试,他们接下来要与此人协作解决一个问题;告诉另一组被试形成对此人的印象;要求剩下的被试尽量记住有关此人的信息。随后,要求被试回忆这五个人的信息,回忆的内容越多越好。实验主要考察被试对这五个人信息的回忆量以及对信息的组织程度。研究者的推论是:如果被试对指定对象的信息进行了组织,并且在各种信息间建立了联系,那么,在回忆过程中,就会一个接一个、连续不断地回忆出此人的一些品质。因此,研究者通过考察被试回忆出此人的一个品质后,紧跟着回忆出同一个人的另一个品质的概率,来确定被试的记忆中对信息的组织程度的高低。

研究显示,当告诉一组被试,他们将会与某人(靶人物)互动与协作时,被试对靶人物的信息记忆得更多而且信息的组织性高。这个结果正如明确地要求另一组被试对靶人物形成印象一样;结果如表5.1所示。上述两组被试对靶人物信息的记忆(回忆量和记忆信息的组织程度)好于只要求尽量记忆靶人物信息的那组被试。另外,上述两组被试对靶人物信息的记忆好于对非靶人物信息的记忆。“交流互动组”被试对靶人物信息的组织程度高于“印象形成组”被试。这可能是因为,当需要对一个人形成印象时,如果这种需要源于被试内部动机,这种动机对记忆的作用效果优于研究者的要求(外部动机)。这项研究和其他研究都发现,我们与某人交流互动的认知目标,会影响我们与此人交流的方式,以及影响我们怎样加工此人的有关信息,从而影响我们对交流过程的记忆。我们对一个事件的加工方式及对该事件的记忆程度,也受该事件对我们的重要程度的影响。下面将围绕这一点展开讨论。

表5.1 三种条件下被试对靶人物和非靶人物描述语的回忆数量及条件概率的平均值

资料来源:Devine et al. (1989,表2,p.686). Copyright  (1989) by the American Psychological Association.Reprinted with permission.

(1989) by the American Psychological Association.Reprinted with permission.

1 条件概率指回忆出某人的一项信息有赖于先回忆出此人的另一项信息。

事件的意义

大约是1991年1月18日晚上八点,第一次海湾危机刚刚爆发,在那之前的一天,美国领导的反击伊拉克的战争开始,我在新泽西家中楼上的浴室里为年幼的儿子洗澡,能模模糊糊地听到楼下电视里的声音;丈夫开门走了进来,他面色苍白,用颤抖的声音告诉我,伊拉克向以色列发射了一枚导弹。我立刻想到了在特拉维夫的父母,他们可能戴着防毒面具瑟缩在防空洞里,我立刻奔向电话。

虽然这件事情已经过去七年多了,但是它仍能清晰地浮现在我的脑海里,仿佛就发生在昨天。这种对重大事件的清楚记忆被称为闪光灯记忆,意指在众多朦胧记忆中特别清晰的一段记忆(Brown & Kulik,1977)。这种记忆的重点内容是首次遇到某个(重要)事件时的环境——某人是如何发现这件事情的,还有哪些人在场,当事人的穿着等等,而不是事件本身的细节。许多美国人对1989年加利福尼亚大地震、1986年“挑战者号”航天飞机爆炸以及肯尼迪总统被暗杀的事件,都有这种闪光灯记忆。

最初人们认为闪光灯记忆的准确性很高,人们通过某种特殊的加工机制,将那些重要事件的信息“封存”在记忆里(Brown & Kulik,1977;综述参见Schacter,1996)。当然,经历过那些重大事件的人,对自己记忆的准确性都非常有信心(Neisser & Harsch,1992)。一个人对那些重大事件发生情境的记忆确实与他们最初对事件的描述非常一致,对重大事件记忆的准确性高于同一时间发生的普通事件(Christianson,1989;Conway et al.,1994)。一项研究通过比较美国人和英国人对撒切尔夫人辞掉英国首相职务这件令人震惊的事件的记忆,揭示了某事件对个人的重要性影响到个人对该事件记忆的准确性。撒切尔夫人辞职一年后,调查发现,英国人对这件事记忆的准确性远远高于美国人。在英国人中,认为撒切尔夫人辞职令人震惊的这部分人,对这件事记忆的准确性要高于其他英国人(Conway et al.,1994)。应该注意到,也有可能是英国人接收到更多有关该事件的报道,而不是该事件对个人的重要程度,影响人们对此事件的记忆。

对个体有意义的事件在回忆上表现出的优势,可能是因为该事件引发了较强的情绪反应(Brown & Kulik,1977)。关于这一观点的直接研究证据很少,但是有相关研究发现,当被试观看那些引起强烈情绪反应的电视画面时,激素分泌会发生变化,例如人们对于血迹斑斑的撞车场面记忆深刻(Cahill et al.,1994;综述参见Schacter,1996)。闪光灯记忆的产生,也可能有其他原因:人们需要努力弄清楚突发事件及其情境,进而提高了该事件的可记忆性。人们也会不断同别人谈论所发生的重要事件,比较各种有关该事情的报道;他们在回忆该事件时,头脑中不断重放事件发生时的情境。无论是一些公开报道,还是个人的回忆,都可以提高该事件的可记忆性。到目前为止,人们还不清楚这种对一般事件记忆的机制在多大程度上能够说明“闪光灯记忆效应”。也许,强烈情绪的记忆与多种一般记忆机制共同作用,提高了重大事件的可记忆性(Brewer,1992)。

虽然闪光灯记忆比普通事件的记忆更准确,但是闪光灯记忆远远没有达到准确无误的程度。Ulric Neisser和Nicole Harsch研究了这个问题。在“挑战者号”爆炸24小时内,他们对100多名学生进行调查,要求学生写出他们最早是通过什么渠道得知该事件的(Neisser & Harsch,1992)。两年半后,研究者找到了当初接受调查的44名被试,请他们再次回答同样的问题;结果发现,被试并不能准确回忆当时的事情,在他们前后两次的回忆中,有许多内容甚至毫不相干。例如,其中一名被试第一次回答说,她是在上宗教课时,从其他学生那里得知“挑战者号”爆炸消息的;但是在两年半后,她回忆说是在寝室通过电视了解到的,而且确信她的记忆准确无误。大部分被试能正确回忆某些方面的信息,却不能正确回忆另外一些信息。大多数人坚信他们回忆的正确性,其实,其自信程度与回忆的准确性之间并不存在相关。高度自信的被试,其回忆的正确率不一定高,甚至其中一些人回忆的错误率很高。这些研究结果提醒我们,即使我们认为自己的记忆非常生动清晰和准确无误,但是,我们必须认识到我们的记忆多多少少总会有误。

综上所述,当事件发生时,我们对事件所抱的期望,完成记忆任务的目标,以及事件对于个人的意义,会通过注意的指向和分配,以及生理反应,影响对该事件的认知加工,进而影响我们随后对该事件的记忆。所有这些因素都与事件发生时我们的心理状态有关,从而影响对该事件的回忆。其实,我们在回忆一个事件时的期望、目标和情绪,也会影响对该事件的记忆,下面将围绕这一点展开讨论。

提取事件时的认知状态

期望与信息的提取

即使在信息编码时比较符合事实,信息提取时我们所抱的期望,也会使回忆的内容偏离实际情况。前面章节已讨论过,当要求被试接受有关他人或自己的片面假设时,被试会采用证实策略,并回忆出那些与假设相符合的有关信息。例如,为了确定某人是否外向,人们倾向于回忆此人的外向性行为,并且夸大这类行为出现的频率(Kunda et al.,1993;Snyder & Cantor,1979;参见第4章)。期望会引起回忆的偏差,使人只回忆出某些片面的信息,其可能的原因是期望让人们产生了片面假设。如果我预期某人外向性格,我就会不由自主地检验我的期望是否正确;结果,在回忆时我就会有选择地进行信息提取,回忆那些与假设一致的信息,以证实自己的期望。

考察信息提取时的期望效应,应该将编码时的期望效应排除在外。很多研究都考虑到了这一点,在被试完成信息编码后,再指导他们形成某种期望。前面探讨信息编码的期望效应时,介绍了一项实验,被试根据一段录像,形成对该女子(她的职业是图书管理员或服务员)的期望(Cohen,1981)。这个研究还有另外两种实验条件,即被试看完录像后才得知这个女子的职业;在这两种实验条件下,被试的期望不会影响到对该女子行为信息的编码。研究结果发现,回忆时依然存在期望效应,被试能够更多地回忆出那些与该女子职业一致的信息。这个研究说明,在事件发生后产生的期望,也会影响对事件的回忆。

源于一个人自身行为的期望,同样能影响对此人的记忆。在一项研究中,首先让被试收听关于一个人的正反两方面信息的描述,然后阅读此人的一份自我评价,她的自我评价有两种,高傲无礼或是谦逊有礼(Pyszczynski,LaPrelle,& Greenberg,1987)。结果发现,此人的自我描述,引发了被试对她的期望,进而影响到被试对她的行为的回忆。当要求被试写出他们记得的有关此人的所有行为时,他们更多地回忆出那些与他们的期望一致的行为。期望不仅让我们选择性地回忆一些片面的信息,也会扭曲我们的记忆,改变我们对一个人行为的回忆。一些其他的研究发现,人们通常会将与现有期望不一致的信息,回忆成与现有期望一致的信息(Hirt,Erickson,& McDonald,1993)。

当前的期望除了影响信息的提取过程外,还能影响人们对所提取信息的解释(综述参见Ross,1989)。如果一个女人认定她的丈夫在欺骗她,就会认为最近丈夫给她送花是一种欺骗行为,而不是爱她。当我们不能很好地回忆一个人时,现在的期望也会帮助我们填补那片记忆的空白,而且填补的内容与现在的期望一致。如果我们现在了解到贝蒂是个女同性恋者,但是想不起来高中的时候她是什么样子,我们会猜测,那时的她从不跟男生约会(Bellezza & Bower,1981)。

在不知不觉中传递给人们的期望,也可能影响人们对曾经见过的事件的重构过程。Elizabeth Loftus和John Palmer在一项研究中给被试呈现一段撞车的电影场面,然后询问他们,发生撞车事故时车辆的行驶速度(Loftus & Palmer,1974)。向被试提问时所使用词语上的细微差别,影响了被试对车速的估计。比如,当询问被试两辆车猛撞在一起,它们的速度大概是多少时,他们的回答是每小时41千米。但是,当问被试两辆车子相擦时的车速,被试的答案是每小时32千米。这个研究说明,问题本身暗含的期望传递给了被试,从而影响了他们对事件的回忆。由此可知,目击证词会受到询问时有意或无意传递给他们的微妙信息的影响。

上面提到的各种记忆信息偏差的出现,都可以归结为期望效应,即我们对他人过去行为的回忆,与我们当前的期望一致,而偏离了真实的情况。我们的记忆不仅反映我们曾经看到了什么,也反映我们期望看到些什么。到这里为止,我们讨论了由个人行为或个人所在的群体关系引发的期望。接下来讨论由人格引发的期望对记忆产生的影响。

稳定和变化理论

如果让你回想一个与你相识至少一年以上的人,回忆你们第一次见面的情景,并说出当时你对她或他的印象,你会怎样回答?在通常情况下,对初次与别人见面的情景,我们记忆深刻;有可能看某人第一眼后,就对此人产生好感,也有可能见一面后,再也不想与此人交往。但是,在许多情况下,我们不能很好地提取过去的信息,Michael Ross认为,我们会根据现在的态度、信念以及行为去重构过去(Ross,1989)。我们可能开始问自己,“我现在喜欢这个人吗?”,接下来会问,“有什么理由让我相信,我对此人的看法与一年前有什么不同?”对第二个问题的回答,需要考虑我们关于自己性格与行为稳定性的内隐理论。

我们倾向于认为,自己在许多方面保持稳定,相信现在的自己跟一年前一样:喜欢同样的人物、同样的体育项目、同一些政治家、同样的食物等等。运用这种内隐的稳定观,你会得出这样的结论:因为你现在喜欢(厌恶)某人,所以你肯定一直喜欢(厌恶)此人。但是,我们也认为自己的某些方面随着时间而发生变化。这是因为在我们的文化里,我们认为事物总在变化、个人一直在成长。例如,从青春期到大学毕业、结婚、为人父母、伤病、治疗、退休。Ross引用一句贺卡上的祝福语,说明我们的文化中所持有的这种变化的信念:“从我们第一次约会开始,你就不再打嗝、放屁、挖鼻孔……婚姻改变了这一切,结婚纪念日快乐!”。如果你持有这种变化的内隐观,你就会得出这样的结论,你会认为对某人的最初态度与现在的态度很不一样。即使你现在非常喜欢某人,但由于假定自己婚后的人生观发生了很大的变化,因此推断结婚前第一次见到那人时,对那人的印象可能并不好。

如果我们关于这种稳定和变化的内隐观是准确的,利用它可以帮助我们准确地重构过去的自我。遗憾的是,有些时候,我们的内隐理论是错误的。我们的喜好常常在我们没有意识到的情况下发生了变化,或者,我们以为某个事件改变了我们,但实际上我们并没有改变。如果我们采用这种错误的内隐理论,去重构我们过去的心理状态,必然导致系统的偏差。如果我们的内隐理论夸大了稳定性,基于这一观点,我们就会认为我们过去的喜好与现在的喜好非常一致。反之,就会夸大过去与现在的区别。下面将介绍出现这两种偏差的研究证据。

夸大过去与现在的一致性 在被试觉察不到的情况下,引导他们改变对某件事的态度,然后让他们回忆实验之前对该事件的看法。一些研究发现,被试对他们过去态度的回忆不符合过去的实际情况,反倒与实验引导他们所形成的新态度更加一致(综述参见Ross,1989)。有时候非常有必要改变人们对某些重要的争议性事件的态度,例如,学生乘公共汽车上学有助于消除种族隔离。实验通过巧妙的手段,在被试没有意识到的情况下,改变学生对乘公共汽车的看法。实验后,让被试回忆他以前对此事的态度。被试会说:“我一直都认为乘公共汽车是一个非常好的主意,我(一个星期)以前也是这么看的。”也就是说,人们会错误地认为,一个星期以前的态度与现在一样(Goethals & Reckman,1973)。

现在的态度也会影响对过去行为的回忆(Ross,McFarland & Fletcher,1981)。在一项研究中,研究者首先让被试听一个专家关于牙齿保健的讲座(已经证明这种方法能够有效改变被试对刷牙的态度),被试分为两组,一组被试听到的内容是多次刷牙对牙齿保健有益;另外一组被试听到的内容是,刷牙次数多对牙齿保健不利。随后,在一个看似与前面研究工作没有任何关系的实验中,要求被试对过去两周里自己一些行为发生的频率(包括刷牙的频率)进行描述。结果发现,听到刷牙次数多对牙齿有害这种讲座的被试,所报告的刷牙频率显著低于另外一组被试。如果我们不知道自己对刷牙这件事情的态度已经发生了改变,就会认为我们一直保持着现在这种态度。

上面所述的现象,并不是必须通过巧妙而隐蔽的实验方法才能显现。随着时间的流逝,随着我们的成长与成熟,我们态度也会慢慢发生改变,但是我们经常会夸大过去态度及行为与现在的相似程度。例如,在一项政治调查中,要求被试回答九年前对同样的调查是如何作答的,被试所回忆出的九年前的态度与现在的态度更相近(G. Markus,1986),他们一定没有意识到自己的态度会随着时间而发生改变。

人们对自己浪漫情侣的回忆也存在同样的偏差。在一项研究中,要求大学生被试对他们恋人的某些品质进行等级评定,例如诚实、友善、智慧等(McFarland & Ross,1987)。两个月后,让他们再次对恋人做同样的评定,并且要他们回想两个月前的评定。为提高被试回忆的准确性,研究者告诉被试,实验中会将他们的回忆结果与两个月前的评定结果进行对照。然而,这些学生回忆出来的结果还是发生了系统的偏差,即回忆的结果受当前态度的影响。相对于两个月前,有些学生对自己恋人持更加负面的看法,他们的回忆结果比两个月前评定的结果更消极;有些学生对自己恋人持更加正面的观点,他们的回忆结果则比两个月前的态度更加积极。这个结果说明,在没有意识到自身看法随着时间发生改变时,人们会夸大过去看法与现在看法的一致性。

上述现象有助于我们解释“面试错觉”。“面试错觉”是指人们错误地相信,根据自己与别人进行一次短暂的谈话,就可以预测将来会如何评价对方(Kunda & Nisbett,1986;参见第9章)。即使随着我们对某人有更多的了解,我们对此人的看法逐渐发生一些变化,面试错觉仍然会发生。我们可能认为,经过短暂的面试,对某人的反应能够很好地预测我们今后对此人的感受。这是因为,我们并没有意识到,我们现在对某人的感受与面试时并不一样,我们错误地相信我们对某人的感受一直像现在这样。当我们回忆对某人最初的反应时,我们回忆的结果与现在的感受更类似,经过几次这样的错误回忆后,我们就开始认为,我们最初与某人相见时对此人的反应能够很好地预测我们今后对此人的感受。

这种夸大过去的自我与现在的自我之间相似程度的倾向,有助于解释很多生活中常见的现象。为什么老师们总是在抱怨现在的学生远不及他们那一代学生;为什么从古至今,每一位父母都认为,他们年轻时比现在的孩子们听话(Ross,1989);为什么老人们会夸大年轻时与现在的相似性。用Vailant(1997)的一句话更容易理解这些现象,“从毛毛虫变为蝴蝶后,它们总认为自己幼小时是小蝴蝶,成熟过程使我们忽视了很多变化”(p. 197)。

行为的稳定观使我们夸大过去的自我与现在的自我之间的一致性,然而行为变化观使我们夸大过去的自我与现在的自我之间的差异性。

夸大过去与现在的差异性 婚前艾米一直认为,一旦结婚,她就会变得自信,并且拥有安全感。现在已经结婚几年了,她依然经常受到自我怀疑和不安全感的困扰,但是婚姻是一把保护伞的观点仍然没有改变。怎么解释这一现象呢?虽然艾米现在仍然有不安全感,但是她感觉比单身时的情况好很多。当内隐的变化观导致我们期望自身已经发生了很大变化时,即使实际上并没有多大变化,我们也倾向于认为过去的自我与现在的自我之间存在很大差别。这也可能是人们对一些并没有多大效果的自我提升训练感到满意的原因之一。即使我们意识到继续进行某种治疗并不会使我们有太大的改观,但是,我们会夸大治疗前的病情,进而相信这种治疗方法的效果(Ross,1989)。

Conway和Ross 的研究结果支持了上面的说法。他们在研究中制定了一套学习技能训练程序,实际上这套学习技能训练程序与许多其他类似的训练程序一样,并没有多少效果(Conway & Ross,1984)。研究者先请自愿参加学习技能训练的大学生评价一下他们现在的学习技能,然后将他们随机分为两组,一组是实验组,接受学习技能训练,另外一组不接受任何训练,作为控制组。这项学习技能训练课程在当地的一个大学持续进行了三周,训练内容包括:如何定义任务、如何高效地做笔记和阅读。训练结束后,要求两组被试评价自己的学习技能提高了多少,从而预测自己的期末成绩,并且回忆三周前对自己学习技能的评价。结果发现,与控制组相比,实验组被试认为他们的学习技能有了更多的提高,而且相信期末会有更好的成绩。但是,实验组学生在期末考试中并未出现所预期的好成绩。实际上,这种学习技能训练对专业课程的学习并无助益,实验组与控制组学生的期末成绩没有显著差异。记忆的扭曲让被试错误地相信训练有效,也就是说,实验组被试所回忆的以前学习技能的评价分数比他们原来的实际评价分数低,控制组被试并没有发生这种偏差。人们可能通过贬低自己训练前的水平,来维持训练有效的信念。

总而言之,我们的内隐稳定观或内隐变化观可能让我们戴上有色眼镜来回忆过去的自我。当我们期望自己保持稳定时,就会夸大过去的我与现在的我之间的一致性;当我们期望自己改变时,就会夸大过去的我与现在的我之间的差异。我们拥有的这种内隐理论会影响我们重构以前自我的态度、行为、特质和幸福感。因此,如果我们打算以这种重构的过去的自我为基础做某些重要判断和决定,我们必须意识到这种潜在的偏差。当一个政府官员候选人询问你现在的生活水平是否比四年前高,当一个医生问你的身体机能是否有所恢复,当你自己问自己与恋人在一起是否比以前幸福时,你应该意识到你所回忆的幸福感不仅受到你现在状况的影响,还受到你的内隐稳定观和内隐变化观的影响。

我们对过去信念和期望的回忆,也会受到这期间所发生的一系列事件的影响,下面我们来讨论这一点。

后视偏见

回想一下你所在国家的最近一次选举,如果在选举前六个月有人让你预测选举结果的话,你想想你当时的预测是什么?你能够完全不受当前知识的影响,回忆你当时的真实想法吗?你现在已经知道选举的结果了,你能准确地重构你尚未知道结果前的知识和信念吗?实际上,很难做到这一点。我们一旦知道某事的结果后,我们就会认为事情当然应该是这样;而且,一旦知道了结局,我们就会深信“我早就知道会是这样”。

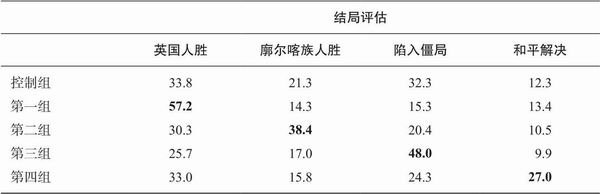

Baruch Fischhoff的一系列研究发现,当我们尝试重构过去的知识状态时,我们倾向于夸大对已发生事件结果的预知程度,这种现象叫做“后视偏见”(hindisight bias)。Fischhoff(1975)向被试描述可能有多种结果的一次战争或者医疗事件,让不同组被试了解不同的结果,然后要求他们回答在不知道结果之前自己会怎样预测结局。例如,其中一个实验向被试描述一场发生在孟加拉北部边界,英国军队和尼泊尔的廓尔喀人之间的战争。将被试分为五组,告诉第一组被试英国取得战争的胜利,告诉第二组被试廓尔喀人取胜,告诉第三组被试战争陷入僵持状态,告诉第四组被试战争双方不分胜负,战争得到了和平解决,第五组被试为控制组,不知道战争的结局。研究结果发现,前四组被试对战争进行预测时,更倾向于选择自己知晓的结局,结果如表5.2所示。例如,第二组被试预测廓尔喀人胜的概率高于控制组,也高于其他各种结局的概率。相反,第一组被试认为英国人取得胜利的概率显著高于控制组。总之,几个实验组被试对战争结局的预测中,与他们所知晓的结局相同时的概率显著高于控制组,而且,各个实验组的被试都认为他们所掌握的资料更支持他们的观点。

“后视偏见”的产生,并不是因为被试不知道实验要求他们重构在了解事件结局前的知识状态。Fischhoff在其后续的研究中得到类似的结果模式:实验中明确要求被试在回答时就只当他们不知道事情的结局,或者要求被试猜测那些不知道事情结局的其他被试会给出什么样的回答(Fischhoff,1975),然而“后视偏见”还是发生了。总之,了解事情的结局,可以无意识地影响我们对事情结局的判断,导致我们预测此种结局更可能出现。我们深信自己早就知道会如此,种种迹象预示着这种结局将会出现,人人都能看得出来。我们并没有认识到,只有在我们了解事情的结局后,这些迹象才清晰起来。

表5.2 各组被试对各种结局出现的概率预测

资料来源:Fischhoff (1975,表1,p.291). Copyright  (1975) by the American Psychological Association.Reprinted with permission.

(1975) by the American Psychological Association.Reprinted with permission.

注意:表中的数据是各种结果出现的预测概率,标黑的数据是各组被试被告知的战争结局。

上述一系列研究发现,了解事情的结局,导致我们对事情结局的预测带有系统的偏差,同样会导致我们回忆的结果出现系统的偏差(Fischhoff & Beyth,1975)。在1972年,尼克松总统准备历史性的访华前夕,实验要求学生评估各种结果出现的概率,例如:“尼克松总统至少与毛主席进行一次会面”,“尼克松总统将会宣布其访华成功”。在尼克松总统访华两周多之后,要求被试回忆他们曾经评估的各种概率。实验者强调实验研究的目的是为了考察他们回忆的准确性。但是结果表明,学生的回忆受他们当前所知道的事实影响,产生了系统的偏差。具体地说,对那些已发生的事件,学生回忆的结果显示,他们现在给出的概率高于过去评估该事件可能发生的概率;对那些没有发生的事件,他们现在给出的概率低于过去评估该事件可能发生的概率。简而言之,他们夸大了对事件预测的准确性,而且相信他们一直都认为访问的结果将会如此。

在社会生活的各个领域中都存在后视偏见,包括历史事件、科学实验、体育运动、政治选举、医药卫生、法律、精神病案例、车祸(综述参见Hawkins & Hastie,1990)。出现这种现象的原因很多,首先,我们会赋予(结果出现前)一些事件以新的意义和重要性,使其与结果保持一致。当我们知道自己的朋友离婚后,他们先前很多模棱两可的行为,我们都可以重新解释为他们之间关系紧张的先兆,他们之间任何不一致的观点都预示着婚姻会出现破裂,而他们之间一些恩爱的事情则被忽略不计,这种对已发生事件的重新释义是产生后视偏见最常见的原因(综述参见Hawkins & Hastie,1990)。其次,我们会根据现在了解的情况,调整对过去信息的理解,所以,我们不太可能想到事件还会按照其他方式发生。在做概率判断时,我们经常采用“可得性策略”,越是我们难以想到的结果,看起来越是不可能发生(Kahneman & Tversky,1973;参见第3章)。所以,如果我们想不出会有其他可能的结果,我们就会更加相信事情必然会按现在的情况发生。

我们不能准确地重构过去的知识状态,这会导致我们严厉指责别人(或自己)的错误决定。错误一旦酿成,我们在事后会难以理解,为什么会有人做出如此愚蠢的决定;事情不是明摆着吗?明眼人应该都能看出那是个荒谬的决定。其实,我们并没有认识到,在结果出现以前,事态的发展并不明朗。因为我们经常在事件发生后成为事后诸葛亮,所以我们会错误地相信每个人都应该有先见之明。

我们对过去的记忆除了受当前知识和内隐理论的影响外,还会受到当前目标和愿望的影响,下面将详细讨论。

目标

请花点时间想一想,你感觉到你过去的所作所为在多大程度上反映了你的善良或冷酷的本性。如果你像大多数人一样,希望看到你是一个善良的人,你对自己过去有关记忆的搜索会受到这种愿望的影响,产生系统的偏差。你回忆出来的自己过去的有关行为,与你希望自己是一个什么样的人相符。与期望引起的偏差一样,我们的目标也会导致我们提出片面问题,使我们的回忆出现偏差(Kunda,1990)。如果我希望看到我是一个善良的人,我就会问我自己:我是不是一个善良的人?证实策略就会引导我们有选择地提取我们行善的记忆(Klayman & Ha,1987;参见第4章)。

在一系列研究中,我与我的同事发现,自传体记忆受动机影响的方式与上面所述的方式相同(Saniioso,Kunda,& Fong,1990)。在实验中,告诉被试某种性格特征,如外向或者内向与其学术成就和职业成功紧密相关,然后让他们解释为什么学术上的成就和职业上的成功与这一特质相关;这是为了让被试坚信,该性格特征与其成功有关(Anderson & Sechler,1986:参见第3章)。研究者推断:如果被试相信某一性格特质与成功紧密相关,这就会激发被试,促使他们相信自己身上也有这种特质;进而导致被试选择性地回忆自己身上的这种性格特质。实验发现确实如此。当要求被试回忆过去行为中与内向或外向有关的行为时,被告知内向性格与成功紧密相关的那组被试,往往会首先列出与内向性格有关的行为,并且列出的与内向性格有关的行为显著地多于被告知外向性格与成功有关的那组被试。反之亦然。在另外一项研究中,通过一定的方法先让被试相信他们是外向性格或内向性格的人。接着要求被试回忆能够足以说明其性格外向的一件特别的事情(例如,主动与陌生人讲话),或者能够足以说明其性格内向的一件特别的事情(例如,远离社交场合)。那些相信自己具有外向性的被试,对那些外向性格相关行为的提取速度快于另外一组被试;但是对内向性格相关行为的提取速度慢于另外一组被试。这些研究结果都显示,我们希望自己具有的那些性格特质信息在记忆中更容易通达,所以说,我们对过去行为的记忆受到自己愿望的影响。

前面已经讨论过,期望会使我们夸大过去行为与现在期望的一致性,但是夸大的程度可能取决于我们当前证实或者反驳动机的强弱。McDonald和Hirt(1997)的研究发现,在两种情况下,我们对别人的期望导致对此人记忆的扭曲,其一个体没有特别的动机,其二个体拥有证实自己期望的动机。但是,当个体想要反驳这种期望时,我们对别人的回忆不会发生这种扭曲。当我们回忆一个很聪明,但是自己不喜欢的人时,我们更希望他是一个失败者,而非成功者,因此我们对他那些能够展示其才华的行为的回忆要比实际情况少得多。所以,动机不仅影响到我们提取哪些事件,也会影响我们记忆中如何对该事件进行重构和扭曲。

我们当前的认知状态不仅包括信念、期望、目标,还包括心境和情感,心境和情感对提取过去事件也有影响。

情绪

情绪一致性记忆 请你试着回忆一件与钢琴有关的事情,你想到的是愉快的事情吗?你的答案在很大程度上取决于你现在的心情。人们回忆的内容往往与其当时的心情一致:如果当时心情很好,你可能想起与朋友一起演奏音乐的那个愉快夜晚;如果心情不好,你可能会想起一次因为没有做好准备,而在钢琴演奏课上的尴尬表现。大量的研究都证实了这种情绪一致性记忆(综述参见Blaney,1986;Isen,1987;Singer & Salovey,1988)。

为了研究情绪对记忆的影响,研究者必须先让被试产生正性或者负性情绪,然后测量记忆。在Eric Eich与其同事的一系列研究中,他们让被试一边听愉快的音乐,一边想象愉快的事情;或者让被试一边听悲伤的音乐,一边想象令其悲伤的事情(Eric,Macaulay,& Ryan,1994)。被试一旦唤起了某种情绪,以听觉方式向他们呈现一系列不带情感色彩的中性词,例如蜡烛、厨房,要求被试在听到每一个单词时回忆以前的事情,并对每件事情进行详细的描述;继而评估过去经历此件事情时其情绪的正性或负性程度。结果发现,实验所诱发的情绪状态影响参与者回忆的事件的情绪色彩:体验到正性情绪的个体所回忆出的大多是令其开心的事情,体验到负性情绪的个体所回忆出的大多是伤感的事。其他的研究也发现,被试倾向于回忆与回忆时情绪一致的事件。

上面提到的一系列研究中,记忆事件的情绪色彩是否真正受到情绪的影响,这个问题尚存争议。因为在这类研究中,被试意识到他们所参与的研究与情绪有关,在研究中他们的情绪受到监控,这可能使他们猜到研究者的目的在于探索与情绪一致的记忆;另外,被试意识到研究者鼓励他们在实验中回忆那些与即将体验的情绪相一致的念头和想法。这些念头和想法可能会启动相关的信息,最后提高了某种情绪一致性信息的回忆率。因此,上面的研究结果,也可以解释为需求特征的影响,或者认知启动效应。然而,其实我们有理由相信,情绪对记忆有影响;因为在一些采用更加巧妙的设计诱导被试产生某种情绪的研究中(在很大程度上可以排除任务要求或认知启动的影响)也发现了情绪一致性记忆(综述参见Blaney,1986)。例如,在一项研究中,通过令人愉快的或令人厌恶的气味来诱发相应的情绪(Ehrlichman & Halpern,1988)。另一组研究中,研究者让被试控制面部肌肉,微笑或皱眉,以诱发某种情绪(Laird,et al.,1982)。在这些研究中,研究者的意图比较隐蔽,实验中诱发被试情绪的程序也不可能启动相关的认知结构。采用这两种情绪诱导方法,都发现了情绪一致性记忆现象。基于这些研究,该研究领域的一些文献综述得出结论,认为情绪确实有助于与之一致的相关材料的回忆(Blaney,1986;Fiske & Taylor,1991)。

在关于自然情绪对记忆影响的实验中也发现了情绪一致性回忆现象。与非抑郁者相比,抑郁者在实验中回忆出较多的负性情绪事件,较少的正性情绪事件,换言之,抑郁者表现出了情绪一致性记忆(综述参见Blaney,1986)。另外,抑郁者与非抑郁者相比,在回忆中倾向于回忆出更多令人沮丧的个人生活经历(综述参见Lewinsohn & Rosenbaum,1987)。当然,抑郁者可能比其他人经历了更多负性情绪事件,所以其回忆中有更多负性情绪事件。但是,有一项研究发现,抑郁的心理状态确实使他们回忆出更多负性情绪事件(Lewinsohn & Rosenbaum,1987)。在实验中,抑郁者回忆出更多有关父母情感拒绝的内容。相反,那些曾患过抑郁症而在实验时情绪正常的被试,他们的回忆中并没有出现过多遭受父母拒绝的内容,其回忆内容与从未患抑郁症者的回忆内容没有差别。这一研究表明,抑郁症患者回忆的沮丧事件取决于其抑郁情绪,而不是其他因素——一些当他们不再抑郁时仍在起作用的持久因素。

虽然情绪会导致情绪一致性记忆,但是这一效应并不是绝对的。有时候,当我们情绪恶劣时,我们会尝试想一些愉快的事情让自己高兴起来;这种对情绪的调节会导致情绪不一致性效应,而不是情绪一致性效应。许多研究确实发现了情绪不一致性回忆(例如,Parrot & Sabini,1990)。也许是因为这个原因,正性情绪引起的情绪一致性记忆效应,大于负性情绪引起的情绪一致性记忆效应(Blaney,1986)。一般情况下,我们从不会破坏自己的好心情,但是会积极调节自己的负性情绪,这种调节效果可能会超过情绪一致性回忆。

情绪依存性记忆 情绪也能通过其他方式影响人的记忆,在某种情绪下进行编码的事件,容易在同样的情绪状态下提取出来;这种记忆就是情绪依存性记忆,它强调信息提取和编码时情绪的一致性。当两种情况下的情绪一致时,不管事件本身的情感色彩如何,事件的回忆率都会提高。例如,当你开心的时候,容易回忆以前拥有同样心情时发生的事情,这些事件可能是正面的,也可能是负面的。情绪依存性记忆与情绪一致性记忆的区别在于,后者促进对与情绪一致的事件的记忆,而不管获得该事件时的情绪如何(Blaney,1986)。

情绪依存性记忆理论的发展历史非常曲折(Eich,1995)。在一些临床研究和实验研究为情绪依存性记忆提供了丰富的证据后,我们似乎有理由相信这一现象的真实性(Bower,1981)。但是,情绪依存性记忆的研究难以重复,以至于有学者质疑之前的研究结果可能只是偶然事件(Bower & Mayer,1989)。Eich及其同事考察了一些获得情绪依存性记忆的重要情境,并且验证了确实存在这种记忆。在对有关研究文献进行分析后,他们确定了一系列重要的获得情绪依存性记忆的情境或实验条件(Eich,1995):第一,信息提取时不使用外显的提示语;第二,信息编码和提取时的情感体验都很强烈;第三,信息属于人的内部心理活动(思想、感受、想象)而非外部事件。

一系列符合上述要求的研究都获得了情绪依存性记忆效应(Eich,Macaulay,& Ryan,1994)。这些研究的第一步与情绪一致性记忆研究相同:诱导被试产生积极情绪或消极情绪,当他们的情感体验达到一定强度后,让他们根据中性提示语,产生一些自传体记忆。两天后,再次诱导被试产生某种情绪,其中一半被试产生与第一次相同的情绪体验,一半被试产生与第一次相反的情绪体验,然后让他们尽可能多地回忆两天前有关自传体记忆的主要内容。通过对被试回忆内容的分析,发现了情绪依存性记忆:无论被试回忆事件本身的情感色彩如何,前后两次情感体验相同的被试,其回忆量高于前后两次情绪体验不同的被试。例如,第一次产生愉快情绪、第二次产生悲伤情绪的被试组,与两次都产生愉快情绪的被试组相比,无论是对正性事件的回忆,还是对负性事件的回忆,后一组的成绩都优于前一组。

综上所述,当我们心情愉悦时,倾向于回忆那些令人情绪愉快的事情(情绪一致性记忆),以及以前在令人愉快的情境下发生的事情(情绪依存性记忆)。其他情绪,如悲伤、焦虑也会对记忆产生同样的影响。在我们的实际生活中,上述两种与情绪有关的记忆现象是并存的。当我们心情愉快时,一般会经历令人愉快的事件;在未来某一天,当我们心情愉快时,我们曾经历过的愉快事件就容易回忆出来。两方面的原因都有助于提高愉快事件的回忆率,其一,该事件的情感色彩与当前情绪色彩一致;其二,提取该事件时的情绪与经历该事件时的情绪相似。

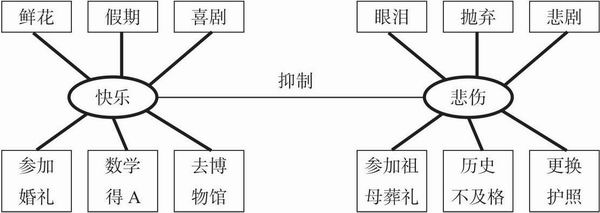

情绪是如何对记忆产生影响的呢?很多学者认为,我们记忆中储存的知识像一个网状结构,通过概念结点相连,概念的激活可以从一个结点向另一个与之相连的结点扩散(例如,Anderson,1983;Collins & Loftus,1975;参见第2章)。Bower(1981)提出,情绪在记忆中也可能表征为类似的网状结构,令人愉快的事件与愉快的结点相连,令人悲伤的事件与悲伤的结点相连,即人们经历某种情绪色彩事件,该事件与相应的情绪结点联系在一起。当你心情愉快时,它就会通过愉快情绪结点激活与愉快情绪体验有关的事件,而这些事件激活程度的提高,增加了对这些事件提取的成功率。图5.2描述了记忆中表征情绪的网状结构。值得说明的是,愉快与悲伤情绪不仅与相关的事件存在联系,它们本身也存在许多语义联结。例如,快乐与鲜花、假期有语义联结;悲伤与眼泪、抛弃有语义联结;情绪也会激活与之相联的语义网络结点(参见第6章和第7章)。

图5.2 以快乐和悲伤为例描述回忆时的情绪与所回忆事件的情绪色彩间的网状联系,以及回忆时的情绪与所回忆事件发生情境的情绪色彩间的联系;图中第一行还描述了与某种情绪有语义联结的事物。两种情绪相互抑制,其他联系则是相互激活的。

情感网络结构理论一直是解释情绪影响记忆的主要理论(Blaney,1986;Singer & Salovey,1988),也有些人质疑这种解释的合理性,尤其是用来解释情绪依存性记忆(Bower & Mayer,1989)。但是,到目前为止,情感网络结构理论仍是最合适的解释。有学者提出,如果将动机对回忆产生的影响加入到情感网络结构理论中去,该理论就可以更加完善,能够解释更多的心理现象(Blaney,1986;Singer & Salovey,1988)。根据表征的并行加工理论,也可以推测情绪不但可以激活与情绪一致事件的记忆,还可以抑制与情绪不一致事件和不一致情绪的记忆(例如,Kunda & Thagard,1996;Rumelhart & McClelland,1986;参见第2章)。

虽然情绪对记忆产生影响的原因尚不十分明确,但情绪对记忆存在影响是确定无疑的。人们对自己伴侣的回忆,既不像刚经过一个浪漫之夜后那么浪漫,也不像刚打架后那么糟糕。尽量不要在自己情绪激动时依据当时的记忆做出重要的决定;人们在情绪相对平静时回忆的真实性会更高一些。

总之,在对过去事情进行提取时,要经历一个重构的过程,这个过程受到很多因素的影响:期望、信念、目标以及事件发生时的情绪和提取信息时的情绪,这些因素会使我们的回忆产生某种系统的偏差。另外,我们记忆内容源自何处,这种信念也是重构的过程,也会导致记忆的偏差。所以,当我们想到某个知识或信息时,我们可能会弄不清,它是我们经历过的,还只是我们想象出来的,下面将讨论这个问题。

来源记忆

区分现实和想象

请你花点时间回忆一下,某次比较特别的图书馆之行。如果让你回答你怎么知道你所回忆的事情确实发生过,而不是想象的事情,你可能觉得这个问题有点莫名其妙。因为我们回忆的事件非常明确,我们从不会怀疑其真实性,也从没有考虑过自己所回忆的事件源自何处。但是,正如记忆的其他方面一样,对回忆事件真实性的信念也是一个建构的过程,并不十分可靠。要区分回忆中的现实成分与想象成分,我们必须诉诸于我们记忆中的知觉成分、有关事件可能性的广阔理论和背景知识(综述参见Johnson,Hashtrodi & Lindsay,1993)。与凭空想象的事件相比,在对真实事件的记忆中,有更多的时间、空间特征(到图书馆的时间,到哪一楼层)、感觉特征(你当时所穿衣服的颜色)、细节信息(你借阅了哪几本书,当时还有哪些人在场,图书管理员说了些什么)、情绪信息(排着长队借书时的烦躁和无奈情绪)。另外,你有一些证据支持你的记忆(那天借来的书还在你手里),并且,其他人可以证明事件确实发生过(你的一个朋友记得那天与你一同去了图书馆)。我们根据这些线索,将回忆中真实的事件与想象的事件区分开来。我们也可以依靠我们的推理能力进行判断:如果回忆中包含一些不合乎逻辑的事件(书架上的书主动与你打招呼),你就可以断定该事件只是凭空想象的结果,而不是实际发生过的事件;相反,如果事件前后连贯、合乎逻辑,你可以认为回忆是准确的(Ross,Buehler,& Karr,1988)。

由于我们需要根据上面所述的那些线索建构关于(回忆)事件的真实性,如果有些线索误导了我们,我们就会混淆真实事件与想象事件。那些想象事件的内容越丰富,细节越完善,我们就越有可能产生混淆。Marcia Johnson及其同事对(回忆)真实性监控进行了一系列研究,他们的研究支持上述观点。例如,在其中一项研究中,让被试看几次普通物体的照片(Johnson et al.,1979),或者让他们想象其中一个物体的图片(实验中并未呈现该物体)。研究者操纵呈现图片的次数和被试想象图片的次数,出乎意料的是,不要求被试回忆图片内容,而让他们回忆每张图片呈现的次数。尽管实验中要求被试忽略想象图片的次数,实验结果却发现,对某物体想象的次数越多,被试越倾向于认为看到过此物体。很明显,被试将一些想象中出现的事物错误地判断为真实出现过的事物。另外,被试的视觉想象能力越好,就越有可能将想象中出现过的事物错误地判断为真实出现过的事物;这可能是因为,被试视觉想象能力越好,其想象物体的细节就越多、图像就越丰富,也就越接近于真实呈现的物体画面。

回忆时,混淆现实事件与想象事件,是日常生活中真实性监控失败的一个主要原因。如果你曾经想象过向你心爱的人讲述一桩离奇事件,一段时间后,你很难确定自己是否向他说过那件事。你可能发现自己有时候重复讲述同样一件事情;而有时却从未向他讲起过那件事。如果你想象与陌生人交谈,回忆时的情况就不同了,你不太可能将想象的事件与真实事件混淆起来,因为这种想象的真实性受到了限制(你很清楚地知道你从未与美国总统会晤过)。