20世纪70年代中期,许多社会心理学研究都或明或隐地认为,人能够意识到形成判断和行为的认知加工,能够监督和控制这些加工。这种观点现在已经发生改变。当认知心理学家对这些假设开始提出质疑时,社会心理学家很快就紧随其后。到20世纪80年代后期,人们已经很清楚,许多心理过程是在几乎没有意识或目的的情况下进行的(综述参见Uleman & Bargh,1989;Wegner & Bargh,1998)。在这一章,我会对一些证据加以综述。这些证据表明我们能对各种物体、人和情境作出自动化的反应,但这种自动化反应会歪曲我们的判断、影响我们的行为,尽管我们对正在发生的这些毫无所知。

本章讨论的许多观点是有高度争议的。因此,我会把相当的篇幅放在讨论导致这些观点的研究和方法方面,我会努力去回答这样一些问题:我们为什么会说人们没有意识到他们的判断受到某种因素的影响?为什么那些只能由潜意识觉察到的刺激会使判断出现偏差?如何才能确定人们自动化地、不费力地以及经过很少思考和分析就能很快得出关于他人的结论的?如何才能检验人们控制自身思想的能力?

自动化加工与控制性加工

你为什么如此粗鲁地打断你朋友的讲话?为什么你决定雇佣安妮而不是菲利浦?为什么加里让你感到很不舒服?我们经常充满自信地回答这些关于行为、思想和感觉原因方面的问题。我们非常确定地相信,自己能幸运地获得许多相关的信息——我们知道此时此刻自己的头脑在想什么,知道自己喜欢的东西和不喜欢的东西,知道自己通常是如何思考和行事的。然而,我们的行为、想法和情感也受一些自己没有意识到的因素影响。你没有意识到你打断了你朋友的讲话是因为你刚才阅读的文章中都是些强有力的、充满自信的人,你没有意识到自己想雇佣一位女性的愿望导致自己以赞赏的方式看待安妮的背景,你没有意识到加里让你感到不舒服是因为他长得像一位你憎恨的高中老师。

弗洛伊德及其追随者使这种观念变得通俗化:心理生活的许多方面都是在意识之外进行的。在弗洛伊德的理论中,具有威胁性的内容通常会被压抑到意识以下以免受到关注。而有关无意识加工的现代观点却不需要这种主动的压抑。现代的观点认为,认知和情感系统结构中的许多活动是不能通过简单的内省就可通达的,我们通常不能控制和监控它们的执行过程(Kihlstrom,1987)。

对这种无意识的、自动化加工经验的研究始于20世纪70年代。在这个时期,理论家们对自动化的加工和可控制的加工进行了区分(Shiffrin & Schneider,1977)。自动化加工是指那些在意识之外进行的加工;是在没有目的的情况下完成的;是不可控制的,一旦开始就不能阻止它们;是高效率的,只需要很少的认知资源,能够与其它加工同时进行。知觉的许多方面都是以这种自动化的方式来进行的。例如,我们用于确定物体大小和距离的心算过程完全是自动化的——它们不需要任何的精力和目的,不受意识监视或控制的影响。另一方面,控制性加工则可以用一些相反的特征来加以描述——它们是在有目的、有意识的情况下完成的;是可控制和可监视的;需要相当多的精力,当认知资源受到限制时,它们就会受到干扰。

最初,自动化加工和控制性加工被认为是绝对分开、相互排斥的。每种加工或者被认为是完全自动化的,即具有自动化加工的所有四个特征;或者被认为是完全可控制的,即具有控制性加工所有四个特征。然而,后来的研究证据表明,很少有高层次的认知加工能满足这些苛刻的标准(Bargh,1989,1994,1996;Zbrodoff & Logan,1986)。实际的情况是,许多加工在一些方面是自动化的,而在其他方面又是可控制的。例如,如果你是一个有经验的司机,你可以行驶很长距离而没有意识到自己正在驾驶汽车,你驾驶时毫不费力,还可以边听音乐边和别人谈话。在这些方面,你的驾驶是自动化的。然而,你的驾驶缺少自动化其他方面的特征。它不能被认为是无目的的,你已经做了有意识的决定让这辆车行驶。你的驾驶也不是不可控制的,在任何时候都可以选择停止它或监控它。社会判断的许多过程都是自动化和可控制特征的混合。例如,当美国白人遇到一位亚裔美国人时,对亚裔美国人的刻板印象会自发地出现在他们的心里,对他们而言,这是没有任何目的的。但这种情况只是在具有充足的认知资源时才会发生(Gilbert & Hixon,1991)。换句话说,刻板印象的激活是没有目的的(自动化过程的一个特征),但它是需要花费精力的(可控制过程的一个特征)。

我们的许多判断、情感和行为是自动化完成的,是受一些没有意识到的因素影响的,是不能控制的,这种观点历来存有高度争议。这方面的研究表明,实际情况确实如此。现在这种观点已经被广泛接受,对于什么是自动化加工的证据已经形成了相当一致的意见。目前研究的精力主要集中在运用这些方法去探索以下问题:我们的哪些反应是自动化的?我们会自动化地激活和运用刻板印象吗?我们会自动化地从人的行为来推断他的性格吗?哪些物体和事件能引起自动化的情感反应呢?

旨在证明自动化加工的大多数社会心理学的研究一直关注自动化的两个标准:缺乏意识和高效率(尽管缺乏意识通常也被认为意味着缺乏目的和控制——假如我没有意识到影响我的判断的一个因素,我也就很可能没有让这种情况发生的打算;假如我没有意识到正在出现的加工,就不能控制它的执行)。如何才能证明人们没有意识到哪些因素决定他们的判断、情感和行为呢?如何才能证明一个加工的完成是高效率的呢?下面有关自动化加工的讨论主要是围绕研究方法来加以组织的,这些研究和方法可以回答上述问题。

缺乏意识

内省的失败

在一篇具有高度影响的文章中,Richard Nisbett和Timothy Wilson认为,我们通常很少能通过内省进入高层次的认知过程;我们可能完全没有意识到各种因素在影响自己判断和偏好中的作用(Nisbett & Wilson,1977)。我们可能没有意识到自己政治态度的转变是一位朋友评论的结果,对一个问题精明的解决方法实际上是由于一位老师的微妙暗示而产生的,或者选择某个品牌的牙膏是由于它在超市货架上的位置。在这些例子中,我们通常对自己如何形成判断能提供自信的报告,但是这些报告是不可信的,因为它们不是建立在直接内省的基础上。相反,它们是建立在关于哪些因素可能影响哪类判断的因果关系理论的基础上的。

为了说明这类内省的失败,Nisbett和Wilson进行了一系列的研究。这些研究都采取了相同的形式:一项实验显示,某个特定的因素影响了判断,实验者对此进行了评论;那些听过这个评论的人与那些没有听过这个评论的人相比,做出了不同的判断。然而,当参与者接受访问时,他们否认这个因素对自己的判断产生过任何影响,通常会坚持自己的判断是由不同的因素造成的。当有证据证明某个因素实际产生了影响,而参与者又否认这个因素的影响时,就可以看做这是内省的失败。

Nisbett和Wilson指出,许多经典社会心理学实验中的参与者似乎都没有意识到其实在他们判断中起关键作用的是哪些因素。不协调理论最重要的研究者证实,在不协调研究中这种情况是常见的;参与者通常都否认引发不协调的操作影响了他们的态度。例如,一个经典的研究表明,那些为加入一个群体而经受了痛苦仪式的人会更加喜欢这个群体(Aronson & Mills,1959)。不协调理论认为,人们对这个群体更加喜爱,只是为了证明他们经受这个痛苦仪式是合理的,否则,这种行动看起来就是愚蠢的。然而,在这个研究中的参与者都否认这一点,就像Aronson所指出的:“当我向被试解释这个理论时,他们一般都会说它似乎是很有道理的,别的被试可能就是像我说的那样进行推理的,但他们自己不是这样的。”(Nisbett & Wilson,1977,p.238)。另外一些经典的研究也表明,周围的其他目击者和旁观者越多,人们去帮助一位处于困境中的人的可能性越小(Latane & Darley,1970)。然而,这些研究中的参与者通常都坚持认为,他们的行为并没有受到他人在场的影响。

Nisbett和Wilson进行了一系列研究以证明这种现象广泛存在。在这些研究中,他们创设一些情境,认为人们在这些情境中对影响自己判断的关键因素会产生错误的观点。他们推论,如果人们对影响他们判断的解释是建立在先前的因果关系理论的基础上,而不是通过直接的内省获得的,那么,当人们判断受到那些高度反直觉的因素影响时,人们就会提供不准确的解释。在某购物中心进行的一项研究中,先询问那些路过的人,柜台上四双袜子中哪一双的质量是最好的,在他们做出选择以后,要求他们说明理由。实际上,这四双袜子是完全一样的。然而,参与者都表现出强烈偏爱最靠右手边的那一双的倾向。但没有任何一位参与者在他们说明的理由中自发地提到袜子摆放的位置对其选择的影响。当直接询问他们这一点时,所有的人都对此予以强烈的否认。

在Nisbett和Wilson的另一个研究中,参与者观看对一个带有浓重欧洲口音的教授进行访谈的录像带。在一盘录像带中,这个教授看上去是个热情、和蔼可亲的人,而在另一盘录像带中,这个教授看上是个很冷漠、令人不愉快的人。那些看到热情教授的参与者认为他的口音具有独特的风格,外貌看上去很有吸引力,而那些看到冷漠教授的参与者却认为同样的特征是令人不愉快的。很明显,教授的热情、和蔼可亲影响了参与者对教授个人特质的评价,但参与者都强烈地否认这一点。而那些看到冷漠教授的参与者认为因果关系的方向是相反的;他们认为对这位教授的喜欢水平下降是因为他令人讨厌的口音、风格和外貌。

这些类似的研究表明,我们的判断通常是自动化的,以至于我们没有意识到判断背后的认知过程。最近,Bargh及其同事运用类似的策略进行的研究表明,复杂的社会行为有时也可能是自动化的(Bargh,Chen,& Burrows,1996)。在一个研究中,研究者首先启动“粗鲁”和“礼貌”的概念,然后在一个看似无关的背景中检查这种启动是否导致人们以一种粗鲁或礼貌的方式行事。实验中告诉参与者他们将参与关于语言的两个不同的研究。参与者的第一个任务是整理一系列混乱的句子。每个句子包含五个打乱顺序的单词如“he it hides finds instantly”,要求参与者尽快构造一个有四个单词的正确句子。这个任务是用来启动想要的概念。参与者只参与这个任务三种形式中的一种。在第一种形式中,启动特质“粗鲁”,任务中一半的句子包括了与“粗鲁”有关的单词,如鲁莽、粗鲁、打扰。在第二种形式中,启动特质“礼貌”,任务中一半的句子都包括了与“礼貌”有关的单词,如礼貌、谦虚和体贴。第三种形式是控制组,句子中包含的只是与“粗鲁”或“礼貌”无关的单词。实验者并不知道参与者完成的是哪种形式的任务。

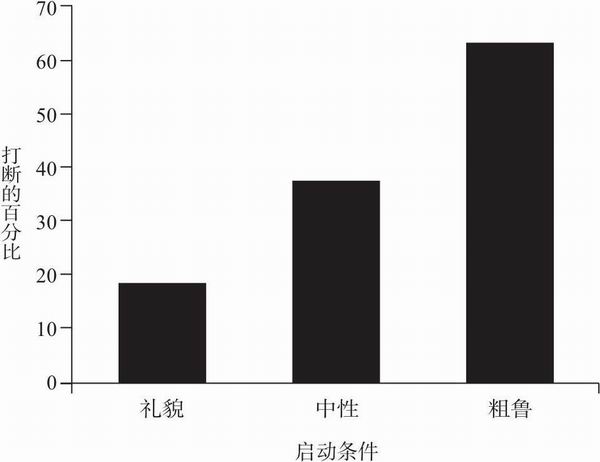

每个参与者单独完成这项任务。当他们完成这项任务后,发现实验者正与另一位对这个实验的指导语理解有困难的参与者(实际上是实验者的同伙)进行一段冗长的对话。实验者完全没有与这名参与者打招呼,也没有与其进行眼神接触,只是在不断地回答他提出的各种各样的问题。这种交谈一直持续10分钟,或直到这位参与者试图用某种方式如“请原谅”或“对不起”来打断它。就像在图7.1中所看到的,启动的操作对于参与者是否打断实验者的谈话具有重要影响。与那些被中性词启动的参与者相比,那些被“粗鲁”启动的参与者更可能去打断实验者的对话,而那些被“礼貌”启动的参与者更少去打断实验者的谈话。但是,当被问到这一点时,没有一位参与者报告启动的操作影响了自己的行为。看来情况好像是,我们完全没有意识到情境中的细微因素可能决定着我们的社会行为。

图7.1 在特质启动的条件下,在10分钟内打断实验者的参与者的百分比

资料来源:Bargh et al. (1996, 图1, p.235). Copyright  1996) by the American Psychological Association.Reprinted with permission.

1996) by the American Psychological Association.Reprinted with permission.

从这个范式中可以得出这样的结论,人们没有意识到自己判断和行为的原因,因为他们否认那些因素影响了他们的反应。这个范式提供了强有力的证据,它表明人们在正确地报告影响他们反应的各种因素方面是不可信的。这个结论及其对心理学方法的意义已被广泛地接受。目前对此已达成共识:我们不能因为参与者说了什么就认为我们的实验操纵已经成功地获得(或没有成功地获得)预期的效果。

但这个范式能证明人们完全没有意识到哪些因素决定他们的反应吗?对此存在很多的争议。批评者们提出了各种理由说明为什么这个范式不能提供无意识加工的结论性证据(Ericsson & Simon,1980;Smith & Miller,1978)。情况可能是,参与者在作出判断和行为时其实是意识到实际原因方面的因素的,但后来忘记了它们;还有这样的可能,人们一直意识到这些因素影响了自己的判断,但选择性地不报告这一点,因为他们不希望让自己看上去是愚蠢的。尽管运用于某个具体实验时,这些及相关的解释通常是相当有趣的,但很难把它们完全排除在这个范式之外。因此,这个范式被认为只为潜意识加工提供了一些相对较弱的证据。运用这种方法进行的研究,通常也利用了一些更严密的方法,因此可以排除那些运用有意识策略加工的解释(Bargh et al.,1996)。下面我将描述可以证明潜意识会影响判断的更严密的方法。

内隐记忆

大脑某些区域的损害会引起健忘症。健忘症病人具有正常的知觉、语言和智力功能,但不能有意识地回忆近期的经历。如果你教这样的病人一项新的技能、新的信息或一组新的单词,这位病人在随后的场合里几乎不能有意识地回忆起所学的东西。确实,这位病人甚至对发生过的教学过程也不记得。然而,神经科学家却发现了一个值得注意的现象:尽管健忘症病人对过去的经历不能有意识地回忆,但他们随后的判断和行为仍然受到这些经历痕迹的影响。尽管这个病人不能回忆起这个技能的练习过程,但病人练习过的运动技能方面的表现会得到改善。一位病人尽管不能够回忆起新学过的事实,但能够叙述它们。一个病人不能够说出包含在单词系列中先前见过的某个单词,当给出这个单词的前三个字母时,他却能够完成这个单词(综述参见Schacter,1987;1996)。

关于大脑受损病人的研究对理解正常大脑是如何工作的提供了一些新的启示。把所有这些放在一起考虑会发现,健忘症病人的记忆的失败和成功可能意味着不止一种记忆。把外显记忆即早期经历的有意识的回忆,和内隐记忆即过去经历对目前的判断、情感或行为的无意识影响二者之间作出区分可能是有益的;健忘症病人明显缺乏外显记忆,但他们的内隐记忆却没有受到损害。在正常人中是否也可以找到这种分离呢?我们的反应会受到不能回忆起的经历的影响吗?大量研究表明,答案是肯定的(综述参见Schacter,1987)。

如果你学习了一组包括“octopus”的单词串,并随后要求完成这个单词填空“O _ T _ _ U S”,你会比那些先前没有在单词表上看过这个单词的人更容易地正确完成它。这是一个标准的、并不特别令人吃惊的启动效应。然而,令人感到吃惊的是,即使你不能有意识地回忆起看过单词“octopus”,但你在这方面仍具有优势。在一项证明外显记忆和内隐记忆分离的研究中,先让人们学习一组单词,然后在一天或一个星期后让他们完成两种不同的记忆测验(Tulving,Schacter,& Stark,1982)。一个测验采用外显的、有意识的记忆,检查参与者是否能够再认曾经出现在单词组中的单词。给予参与者一组单词,它们由先前看过的24个单词与新增的24个单词混合而成,要求他们指出每个单词是否在先前学过的单词组中出现过。毫不奇怪,参与者一个星期后准确识别他们先前学过单词的能力要比一个小时后差很多。但在第二种测验中却出现了不同的情况,这种测验通过检测参与者是否正确地完成先前学过单词的完形补缺来评估启动情况。那些在单词组中曾经出现过的单词确实被启动,并且这种启动效应在一个星期后与一个小时之后一样强。确实,被启动单词的有意再认经过一个星期的延迟后已有实质性下降。而参与者不能回忆起的单词与他们所能记住的单词具有同样强度的启动效应。换句话说,内隐记忆在外显记忆下降的时候仍然保持一样的强度。其他一些研究也得出了类似的结果(Jacoby & Dallas,1981)。它们都表明,即使不能再回忆起某些经历,过去的这些经历却仍然能影响我们的判断。

这种不能明确回忆的先前经历有可能造成一个不幸后果,即造成一种非故意的剽窃(Brown & Murphy,1989)。当你上一堂课、阅读一篇文章或与一位朋友交谈时得到一种观点,它可能在随后的日子里突然出现在你的头脑中。如果那个时候你不再能回忆起你第一次是在哪里得到这个观点的,那么你可能就会误认为它是你自己的观点。这也是为什么科学家和艺术家对于观点的来源常常出现争论的原因之一。例如,弗洛伊德就描述过这个问题,当他提出一种新的理论时,一位以前的同事指出在他提出那个理论的前几年,他就给弗洛伊德提过这个观点。当时弗洛伊德否认了那个人说法的真实性,但令他难堪的是,他后来确实回忆起先前发生过这样的事情。另一个著名的例子是,披头士合唱队的乔治·哈里森在一次诉讼中被控告其歌曲《我亲爱的上帝》(My Sweet Lord)的乐曲抄袭了Chiffons早期创作的一首歌曲《他非常棒》(He’s so ine)。哈里森承认自己在创作这首歌之前听过那首歌,但是他否认是有意去抄袭它。法庭最终虽然认可这种抄袭可能是非故意的,但是从法律角度说,哈里森要为侵犯他人著作权而负责(Brown & Murphy,1989)。控制的实验也表明,人们可能误将他人创作的东西当做是自己的(Brown & Murphy,1989)。

一个人甚至可能不知不觉地抄袭自己的观点(Brown & Murphy,1989)。一位著名的社会心理学家时常喜欢自嘲地叙述自己是如何提出一个看似重要的新观点的。由于感到非常兴奋,他坐在书桌前伏案研究这个新观点的影响及其意义,设计证明其真实性的实验。一天中午的时候,他突然意识到自己正在重新设计的实验来自于几十年前他做过的博士论文……这种对别人或自己的非故意剽窃可看做是回忆记忆来源失败的一个例子;一个人能回忆起以前遇到的信息,但却回忆不起它的来源(Johnson et al.,1993;参见第5章)。

对内隐记忆的讨论经常避免使用“无意识”影响这个术语以避免争论。批评者们指出,要证明在内隐测量中揭示的效应完全是无意识的,或者通过看似没有任何意识回忆的外显测量来揭示所有的意识经历是很困难的(Jacoby,Lindsay,& Toth,1992)。例如,当人们用先前看过的单词完成单词补缺时,要证明他们完全没有意识到自己以前看过这个单词是很困难的。即使他们不能成功地识别出某个单词在以前的单词组中出现过,但仍然在某种程度上能意识到以前见过它。下面所要讨论的是,当让有意识的加工与无意识的加工竞争时,这些担心就可能减轻。

有意识加工与无意识加工的竞争

当你给一位朋友讲一个笑话时,这个笑话在你的记忆中会变得更具有通达性,你很可能会再次讲同样的笑话。为了阻止自己变成一个喜欢重复、令人厌烦的人,你可以有意识地回忆你已经给某个朋友讲过这个笑话。在这个例子中,过去经历的无意识影响和对那个经历的有意识回忆将把你推向相反的方向。如果你只是受这个笑话无意识启动的影响,你会不断重复它。但是,如果你记得曾讲过这个笑话,你就会避免这种重复。Larry Jacoby和他的同事认识到,这种将有意识加工和无意识加工进行对立的范式能为无意识加工提供强有力的证据(Jacoby et al.,1989)。

在内隐记忆的许多研究中,有意识记忆和无意识记忆能在相同的方向上影响参与者。例如,对以前看过的某个单词的有意识回忆和被那个单词无意识启动的经历,两者都会导致你正确地完成单词补缺。在这种情况下,看起来无意识的启动效应实际上应归因于实验者没有成功觉察到的意识的作用。但是,当两种过程在对立的方向起作用时,就不必有这种担心。很明显,除非有意识记忆失败,你才会重复一个笑话。因此,任何重复都可以被看做是无意识影响的证据。就像下面所描述的那样,运用这种逻辑,Jacoby及其同事获得了无意识会影响判断的强有力证据。

一夜成名 Sebastian Weisdorf很出名吗?这个时候,你可能会说:不。你会非常自信地认为你以前从未见过这个名字。但是如果我明天再问你这个问题,会怎样呢?这时,你已经在这里短暂地见过这个名字,只是把它作为一个不出名人物的例子。如果你能确切地记得你在哪里和为什么看到Sebastian Weisdorf,你会很自信地说他是不出名的。但是如果你不记得在哪里看过这个名字,会怎么样呢?你会觉得这个名字看上去好像有点熟悉,毕竟你以前已经看过它。如果你把对名声的判断建立在熟悉感的基础上,你就会错误地认为这个名字是很出名的。通过这种方式,Sebastian Weisdorf就可能会变得一夜成名。

注意,在这个例子中有意识记忆和无意识记忆以一种对立的方向在影响着你。读到这个名字时产生的无意识启动会导致你认为它是出名的。但它是作为一个不出名的人的例子给出的,有意识记忆应该使你认为它是不出名的。因此,如果你错误地认为它是出名的,那么就是因为无意识启动的影响。为了证明这种无意识影响,Jacoby及其同事检验了人们是否会错误地将先前看到的不出名的名字当做出名的(Jacoby et al.,1989)。实验的第一阶段是一个有关发音准确性的研究。在电脑屏幕上一次给参与者呈现40个不出名的人名,要求他们大声地读出它们。在第二阶段,参与者进行名声判断,有的是立即进行,有的是在24小时之后进行。实验时提醒参与者,他们在实验第一阶段看到的名字都是不出名的,现在将向他们呈现一个名单,在这个名单中,既包含那些不出名的名字,也包含新的不出名和出名的人名。而且告诉他们,这些出名的人并不非常有名,他们也不必描述这个人是做什么才变得有名的。然后,呈现给参与者一个名单,其中包括那40个前面实验中见过的不出名的名字,20个新的不出名的名字,以及60个较有名的人的名字,要求参与者判断每个名字是否出名。

当参与者立即进行测试时,与那些新的不出名的名字相比,参与者更少错误地把先前看过的不出名的名字看做是出名的。这表明,在他们看过这些名字的实验之后立即测试,参与者仍然能够有意识地回忆起在哪里看过它们,因此能够避免错误地把它们认为是出名的。而在延迟24小时以后,则出现了另一种情况。可以预料的是,这个时候他们在回忆前一阶段实验中看过的那些名字时会有一些困难,但这些先前看过的名字仍然会被启动。确实,在延迟24小时之后,与那些新的不出名的名字相比,那些先前已经看过的不出名的名字被误认为是出名的情况更常出现。对于先前看过的不出名的这些名字,错误率的提高必然是由于无意识启动;如果参与者仍然能够有意识地记得在先前的名单中看过哪些名字,他们就不会认为它们是有名的。在这类研究中,无意识加工与有意识加工是竞争性的,为判断的无意识影响提供了强有力的证据。

错误的名声判断可以被看做是来源监控失败的另一个例子(Johnson et al.,1993;见第5章)。人们能正确地辨认出一个名字是熟悉的,但却不能正确地识别这种熟悉性的来源。他们错误地把对这个名字的熟悉感归因于它的名声,而不是由于它们在先前的名单中出现过。这种现象也提供了一个例子说明人们习惯利用他们的主观经历作出判断(Schwarz & Clore,1996)。就像我们根据自己的心情来判断自己对他人的态度(见第6章),我们也会根据提取事例的容易程度来判断它们出现的频率(见第3章),根据被唤醒的程度来判断自己烦恼的程度(见第6章),根据对名字的熟悉程度来判断它的声望。如同前面的探讨所指出的,以这种方式依赖个人主观经历会产生的问题是,我们很容易弄错经历的来源。当这种情况发生时,我们可能做出错误的判断。为什么我们对自己经历的来源出现如此错误,一个原因就是我们通常没有意识到引起这些经历的因素。

总之,有相当多的证据表明我们没有意识到各种经历对自己的判断、思想、行为所产生的影响,即使不能回忆起这些最初的经历,这些影响仍会持续存在。迄今为止所讨论的研究都涉及这样的情境:人们最初意识到一种经历,但没有意识到这种经历对他们后来的反应的影响。我们也会受自己从未意识到的经历影响吗?潜意识觉察的信息也能对我们的思维、情感和行为产生影响吗?人们越来越一致地认为这种情况确实能够发生,就像下面所讨论的一样(Greenwald,1992;Kihlstrom,1987;Merikle,1992)。

阈下知觉

这种情况是可能的:在你面前闪过一些单词或图片,速度是如此之快以至于你对闪过的东西没有任何意识,无法报告你看到了什么。尽管你对闪过的刺激缺乏有意识的经历,但这些刺激仍然影响你随后的反应,那么就可以认为你已经阈下或潜意识地知觉到这些刺激。许多研究者根据这个逻辑来证明阈下知觉。现在已经有大量研究成功地获得了证据,说明人们能够被不能报告出的见过的刺激启动:短暂闪过的刺激能够影响那些在无意识启动任务方面的表现,如完成单词补缺,尽管像单词再认这样的外显测量表明参与者没有意识到曾经看过这些单词(综述参见Kihlstrom,1987;Merikle,1992)。

因为这些研究是建立在对阈下刺激的内隐和外显记忆的测量进行分离的基础上的,那些反对运用这种分离方法去证明内隐记忆的批评对于这些研究是同样适用的。刺激的无意识知觉的假设依赖于这样的研究成果:外显的测量没有表现出任何有意识知觉的证据。但是我们如何能够确认这些测量包括了全部有意识的经历呢?很难排除这种可能性:参与者是意识到刺激的,但由于外显测量不够敏感而没有测量到它们。就像在内隐记忆中所做的那样,通过让有意识的加工与无意识的加工相互竞争来排除这种担心是可能的(Debner & Jacoby,1994;Merikle,Joordens,& Stolz,1995)。

在运用这种方法进行的一个研究中,启动词(如spice)在每次实验中短暂地呈现(Debner & Jacoby,1994)。随后给参与者一个词干(如spi___),要求他们可用除刚刚见过的单词以外的任何一个单词来完成它。如果参与者知道他们已经看过单词spice,就会避免使用它来完成这个单词补缺。确实,当启动词出现的时间足够长到允许有意识知觉时(500毫秒),那些被它启动过的参与者与那些没有被它启动过的参与者相比,更少运用这个单词去完成补缺。这表明有意识知觉可以成功地将这个启动词排除在外。反之,如果这个启动词出现的时间太短不足以引起有意知觉时(50毫秒),那些被这个单词启动过的参与者与那些没有被它启动过的参与者相比,更多地运用这个单词去完成补缺。这些参与者不能排除这个启动词,因为他们没有意识到刚才见过它。但它影响了他们的反应,表明那是在意识之外知觉到的。

运用这种让有意识加工与无意识加工相互竞争的方法进行的研究所提供的强有力的证据表明,我们能够无意识地知觉,并会受那些从未意识到的刺激的影响。而且,这些研究的结果表明,运用不太严密的方法研究获得的下意识知觉的事实是可信的。例如,现在可以确定,只呈现短暂的50毫秒的刺激只能够阈下知觉到。那么,可以合理地假定,在其他研究中呈现同样短暂的刺激也涉及阈下知觉,即使那些研究并没有使用把无意识加工与有意识加工竞争的方法。大多数探索阈下知觉影响的社会认知研究没有使用这种对立加工的方法,而是根据不太严密的方法在缺乏外显再认的情况下证实内隐影响。不过,考虑到用更严密的方法进行的研究获得的这类影响的证据,认为他们已经证明了无意识影响的假设看来是合理的。

社会心理学家感兴趣的是,更复杂的社会判断是否也受到阈下呈现刺激的影响。许多研究表明,当一个人被某个人格特质启动时,会影响这个人在该特质方面对他人的评价。例如,要求参与者整理一些隐含敌意的句子(如“他踢她几下”)的任务从而启动参与者的敌意,结果发现,这些参与者评价那些在随后不相关的情境中遇到的人时更具有敌意(Scrull & Wyer,1979)。John Bargh和Paula Pietromonaco研究了这些特质在意识之外的阈下启动时,相同的结果是否也会出现。这些特质仍然会影响参与者的社会判断吗?在他们的研究中,参与者首先完成一项“警觉任务”,要求他们每次看到面前屏幕上出现一个闪光时,就按一下按钮(Bargh & Pietromonaco,1982)。事实上,每次闪光都代表一个单词,只是呈现的时间很短(100毫秒),接着是一连串的Xs以有效地掩盖它。在这种条件下,要有意识地觉察到用这种方式呈现的单词是很困难的。在以这种方式呈现的100个单词中,一定比例的单词与敌意有关(例如,敌意、咒骂、猛击)。在不同的条件下,敌意单词出现的比例是0%、20%或80%,分别代表对敌意没有任何启动、弱启动或强启动。

为了确定参与者没有意识到启动的单词,另一组的参与者经历了在强启动条件下所运用的相同程序。与实验组的参与者不同的是,他们被告知一个单词会在每次实验验中一闪而过,要求他们猜测这个单词。他们正确猜中敌意单词的概率低于1%,表明他们不能有意识地觉察这些单词。那么,这些不可觉察的单词是否也会影响随后的判断呢?其他一些参与者(他们没有被要求猜测单词)接着完成另一个任务,在这个任务中要求他们阅读一段对一个叫唐纳德的男人的描述,他参与了一些稍带敌意的行为。在这段描述中不清楚他这样的行为是因为他真的有敌意,还是因为情境所迫(例如,“他拒绝付租金,直到房东重新粉刷这间公寓为止”)。尽管参与者没有意识到见过这些敌意的单词,但是这些单词影响了他们对唐纳德的评价。他们见过的单词越具有敌意性,对唐纳德的评价就越消极。这是证明对他人的判断受到意识之外觉察到信息的影响的第一个研究。

自此之后,其他许多研究已经证明了阈下呈现的信息能够影响我们的判断、情感和行为。许多这类研究一直关注刻板印象的自动激活,在第8章会更详细地进行讨论。这里用一个简单的例子就够了。在美国文化中盛行的对黑人的刻板印象包含敌意的特征(Devine,1989)。已有研究表明,这种刻板印象能被阈下呈现的与刻板印象有关的内容激活,会影响随后的判断和行为。那些在阈下接触了与刻板印象其他方面有关单词的美国白人,对上面描述的具有模棱两可敌意的唐纳德的评价会更为消极(Devine,1989)。同样,那些阈下接触了非裔美国人的相片的非非裔的美国学生,对实验者表现出更多敌意行为(Bargh et al.,1996)。这些及相关的研究表明,与刻板印象有关的信息能影响我们的判断和行为,即使我们从没有意识到见过这些信息。另一个研究调查了无意识觉察到的内容对情感的影响,下面对此进行讨论。

曝光效应 你可能听人说过熟悉导致轻视。但许多证据表明情况并非如此。我们对于人、面孔、颜色、几何图形、气味、食物以及许多其他东西越熟悉,就会越喜欢它们(Bornstein,1989)。Robert Zajonc称这种现象为爆光效应,表明仅仅重复接触一个事物就足以增加一个人对它的喜欢程度(Zajonc,1968)。现在看来,当人们没有意识到这种接触时,仅仅接触一个事物特别可能增加对这个事物的喜欢程度(Bornstein,1989;Bornstein & D’Agostino,1992)。

一个由Kunst-Wilson和Zajonc(1980)进行的经典研究表明,人们会变得喜爱先前看过的事物,即使他们从没有意识到自己看过它们。在这个研究的第一阶段,参与者与10个不规则的八角形中的每一个接触5次。这些曝光是如此的短暂(1毫秒),以至于有意识地知觉它们几乎是不可能的。然后,在第二阶段,每个旧的八角形与参与者之前没见过的一个新的八角形配对。呈现每个配对时,要求参与者猜出哪个八角形是他们之前见过的。他们的回答表明,他们不能认出之前见过的八角形,其正确率一点也不比随机猜测的概率好(48%)。不过,尽管没有能力识别出已经接触过的事物,参与者对这些事物的喜欢程度却受到接触的影响:在大多数配对(60%)中,他们更喜欢旧八角形而不是新的八角形。

随后的许多研究重复了这种曝光效应。Robert Bornstein对200多个实验进行了元分析研究,探讨了曝光对喜欢的影响(Bornstein,1989)。在一个元分析中,检验相同现象的许多实验的结果能够加以整合,提供对这种现象强度的总体估计,确定影响结果的因素。曝光研究的元分析表明,有关先前接触对于喜欢的影响,在研究中运用阈下接触时比运用有意识接触时的实际影响会更大。受这个结论的启发,Bornstein和D’Agostino设计了一系列实验对其进行直接检验(Bornstein & D’Agostino,1992)。他们的研究确实证明,当刺激在阈下呈现(例如只有5毫秒)时,与刺激用意识知觉方式呈现(例如,500毫秒)时相比,对相同刺激(女性的相片或几何图形)的重复接触更能提高对这些刺激的喜欢程度。

这些研究结果表明,曝光效应产生的机制可能类似于导致名字变得“一夜成名”的机制(Jacoby et al.,1989)。情况可能是,对一个刺激物的重复接触创造了一种模糊的熟悉感,有时也称之为知觉流畅性。熟悉感的温暖之光被误认为是喜欢。当人们认识到这个刺激物看起来熟悉是因为刚刚见过它,就不会把这种熟悉感作为判断喜欢的基础。

自动化反应中的个体差异

曾一度是美国最有权力的人物之一的基辛格指出,“权力是最强的催欲剂”。权力会自动地把性带入我们的意识吗?当一个男人的权力凌驾于一个女人之上时,他更可能从性的方面来看待这个女性吗?Bargh及其同事的研究表明,在权力与性之间的确存在一种自动化的联系,但并不是所有的男人都是如此。那些对女性有性侵犯倾向的男性更可能具有这种自动化的联系。

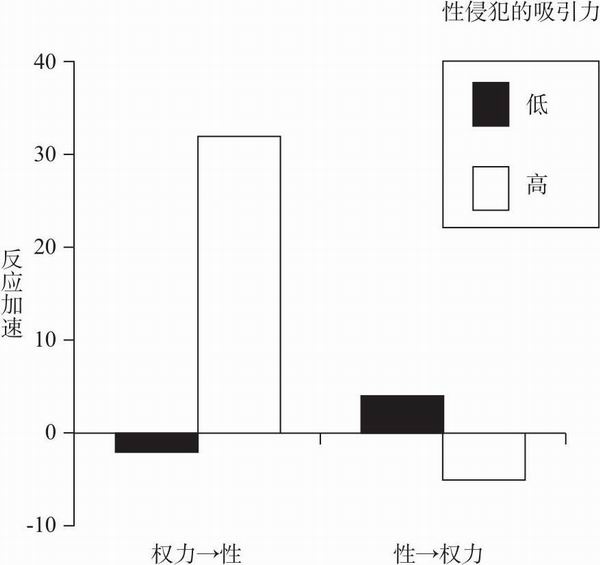

在有关权力-性联系的第一个研究中,Bargh和他的同事检验了阈下接触与权力有关的词是否会导致男性自动激活与性有关的内容,是否阈下接触与性有关的词会导致他们自动激活与权力有关的内容(Bargh et al.,1995)。为了达到这个目的,他们构建了一组单词,它包括与权力有关的词(例如,管理人员、老板、强有力的、坚强的),与性有关的词(例如,床、约会、紧紧地、弄湿),以及中性的词(例如,粉笔、房子)。在每一次试验中,这组词中的一个目标词呈现在计算机屏幕上,要求参与者尽可能快地读出它的发音。不为参与者所知的是,每个目标词语呈现之前都会有来自那组词中的另一个单词在阈下呈现,即启动(只要在计算机屏幕上一闪而过,参与者就经历了启动)。在不同的试验中,每个与权力或性有关的词都被一个权力或性有关的词或中性词所启动。根据这种程序,如果目标词能够被启动词所激活,参与者就应该能更快地对它进行发音。例如,如果权力激活了性欲,那么当被一个权力有关的词如“老板”启动时,与用一个中性词如“粉笔”启动相比,与性有关的单词如“约会”将会被更快地发音。

图7.2 在性侵犯吸引力量表上得分低和高的参与者反应的平均加速(ms)。“权力→性”描述的是,当与权力有关的单词启动时对与性有关单词的加速反应,而“性→权力”描述的是,当与性有关的单词启动时对与权力有关单词的加速反应。

资料来源:Bargh et al. (1995, 图1, p.235). Copyright  (1995) by the American Psychological Association.Reprinted with permission.

(1995) by the American Psychological Association.Reprinted with permission.

Bargh及其同事感兴趣的还有,是否能够识别出哪些男性特别可能出现这种自动化启动。因此,在启动一段时间后,在两个任务之间,要求参与者完成一份调查问卷,测量他们认为性侵犯具有吸引力的程度。这份问卷包括一些项目,如评估强奸和强迫一个妇女做她们不愿做的事情的吸引力,以及其他一些与性有关的项目。那些性侵犯吸引力评分最高的25%的男性和最低的25%的男性(也就是那些认为性侵犯最有吸引力和最少吸引力的男性)都包括在这个分析中。

就像所预期的那样,对于那些认为性侵犯是有吸引力的男性,权力线索激活了与性有关的内容,但那些认为性侵犯没有吸引力的男性却没有出现这种表现。换句话说,只有那些认为性侵犯是有吸引力的男性被阈下权力启动时,对与性有关单词的反应速度会加快,如图7.2所示。权力-性之间的联系是单向性的。启动并没有在相反方向起作用:对任何一组男性,与性有关的单词都没有激活权力。这些研究结果具有重要意义,它说明了权力可能影响一些男性看待女性的方式。如果权力线索在一些男性身上自动化地激活了性思维,而他们又没有认识到这一点,那么,权力线索可能也会导致这类男性以一种更色情的方式来看待任何女性。如果男性没有认识到他的性思维是由权力引发的,他可能错误地认为它是被女人的挑逗所引起的。

Bargh及其同事在随后的研究中检验了这种可能性(Bargh et al.,1995)。这一次,他们要求一些参与者完成一组包括6个与权力有关词语的填空(如BO_S)以启动这些参与者的权力,而其他一些参与者则用其他的中性词来加以启动。然后要求参与者评价另一位女性参与者的吸引力,这位女性参与者是由实验者的助手扮演的。在一项干扰任务之后,参与者完成在前面研究中运用的评估性侵犯吸引力的调查问卷。同样,只对那些在测量中得分最高的25%的参与者和得分最低的25%的参与者进行了分析。

那些认为性侵犯是有吸引力的男性在被权力启动时,与没被权力启动相比,评价实验者的女性助手更具有吸引力。而在那些认为性侵犯没有吸引力的男性中,没有发现这种启动效应;无论启动的内容是什么,他们对这个女性吸引力的评价都是相同的。对那些性思维是由权力线索自动化引发的男性来说,在出现权力线索的情况下女性会更具有吸引力。在这些研究中,权力线索是研究者构建的一系列单词,但是我们可以想象,那些来自真实权力差异的线索会产生同样的效果。如果一个自动化地把权力与性联系起来的男性发现自己处在一种权力和威信高于女性的情境,会导致他认为这个女性特别具有吸引力。因为权力在这个男性没有意识到的情况下自动激活了性思维,他也没有意识到自己认为这个女性具有吸引力是因为她是他的下属。如果他在另一种情境以同等地位和她见面,可能会发现这个女性更少具有吸引力。

这些研究结果也可以形成更概括性的观点,即不同的个体对同样的情境可能具有不同的自动化反应,这依赖于他们总的认知和情感结构。其他一些研究也发现对相同刺激的自动化反应方面存在个体差异。例如,非裔美国人的相片会导致一些美国白人消极情感的自动激活。但其他一些不带偏见的美国白人和非裔美国人却没有出现这种自动化的消极反应,一些人甚至表现出自动化的积极反应(Fazio et al.,1995;见第9章)。对不同情境线索自动化反应的独特模式可能存在于我们人格的最核心部分(Mischel & Shoda,1995;见第10章)。

总之,大量的证据表明,我们的判断、情感和行为受到那些自己从未意识到的因素的影响,受到那些有时意识到但不能回忆起来的因素的影响,和那些能够回忆起来但其影响没有被意识到的因素的影响。在这些方面,许多社会认知是自动化的;我们的许多判断可能受过去经历的影响,但不能内省地通达到(Greenwald & Banaji,1995)。例如,我们对他人的评价可能受我们对其喜欢程度、我们的目的、心情、对其所属群体的刻板印象,以及情境中的许多方面及一些近期经历的影响。在某种程度上,我们没有意识到这些影响,也不能报告出它们,它们被认为是内隐的。而且,我们应该认识到,人们的判断受先前的经历、态度或信仰的影响,即使他们强烈地否认这一点(“我对他的讨厌与他的种族没有任何关系!”“尽管她不是我的孩子,我也为她的成就感到自豪!”“我评价学生的文章,完全是根据它们的优点;我从来不允许我的期望或情感影响我的评分。”)。这些声明可能都是非常真诚的。尽管如此,它们可能是错误的,因为人们只不过是没有意识到对他们判断的一些微妙影响。

效率

自动化加工的另一个特点是其高效性,也就是说,它们的执行只需要花很少的时间和精力。甚至在严格的时间压力和认知资源稀少的情况下,自动化加工也能完成。相反,控制的加工需要充足的时间和资源。因此,那些希望识别和研究自动化加工的研究者们通常通过限制参与者可利用的时间量,或用其他需要认知资源的任务使他们负担过重,来抢占控制的加工。任何在这种严格的条件下能够完成的加工都被认为是自动化的,是具有高效率的(Bargh,1994,1996)。

稀缺的时间

如果你刚刚看过单词“鸟”(bird),特殊种类的鸟如知更鸟(robin),会在你的心里被高度地激活。如果随后要求你尽快地确定知更鸟是否是一个单词时,你做这件事的速度会比你没被鸟启动时更快。许多研究证明了这类语义启动(Ratcliff & Mckoon,1988;见第2章)。由James Neely进行的一项重要研究表明,如果人们有足够的时间,就不会出现这类启动效应(Neely,1977)。当人们被告知,启动鸟之后会接着出现一个表征身体部分的目标词,如果启动词和目标词出现之间的时间超过了500毫秒,用鸟进行启动不会激活知更鸟。这表明在这些条件下,参与者会试图避免激活与启动词在语义方面有关的词,而且这种努力是成功的。不过,如果启动词与目标词出现之间的时间少于500毫秒,参与者确实会激活与启动词语义有关的词,即使他们试着不这么做也会如此。

人们对发生得如此之快的加工不能实施控制,这一事实表明,这些加工在几个方面是自动化的。除高效率以外(因为他们需要如此少的时间),这种在很有限的时间内出现的加工也被认为是不可控制的,是在没有目的的情况下出现的(因为它们即使在其目的的情况下也会出现)。这些结论已经被广泛地接受,大多数研究者都认为,任何在少于500毫秒内出现的启动都是自动化的(Blair & Banaji,1996)。这个假设一直指导有关情感自动化激活的研究。下面将讨论这个问题。

情感的自动化激活 几乎对任何一个物体都会有情感的联系——不论你是喜欢它,还是不喜欢它。你可能喜欢阳光、糖果和假期,可能不喜欢战争、杂草和呕吐。在没有任何目的的情况下,当你遇到一个喜欢或不喜欢的事物时,这种情感是否会自动地产生呢?当你听到单词“假期”时,你会体验到一种自动化的愉快反应吗?当你听到单词“呕吐”时,你会体验到一种自动化的厌恶反应吗?如果情感能自动地被这些单词激活,被激活的情感就会延续到其他判断的任务中去。Russell Fazio及其同事认为,通过检验对随后判断的影响来探究自动引发的情感是可能的(Fazio et al.,1996)。

为了理解他们实验的逻辑,设想一下你被要求尽可能快地判断“有吸引力”这个单词是好还是坏。对你而言,要做出这个判断,好或坏的表征必须达到临界以上的激活水平。一旦达到这种水平,你就会作出反应。现在,如果你正在思考自己真正喜欢的东西如阳光,并且阳光已激活了你的积极情感,那么,“好”就已经得到了一些激活;达到临界阈限并不需要太多激活,你就能更快地做出反应。总之,接触阳光会加快你作出“有吸引力”是好的判断。同时,它会放慢你作出“令人厌恶”是坏的判断。这是因为坏的激活会由于阳光引发的积极情感而受到抑制和削弱,因此“坏”激活要达到临界水平会需要更多的激活和时间。同样,接触“呕吐”会加快你作出“令人厌恶”是坏的判断,减慢你作出“有吸引力”是好的判断。

Fazio及其同事认为,情感最可能被那些人们具有强烈感受的事物自动地引发(Fazio et al.,1986)。因此,在他们每个实验中的第一步,都是让每个参与者去识别一系列带有强烈情感反应的事物和只引起弱情感反应的事物。为了达到这个目的,他们要求参与者尽可能快地通过按键去表明每组70个事物中的每一个是好还是坏。在参与者反应速度的基础上,构建对每个参与者一系列的强启动。这个系列中包括参与者对“好”反应最快的四个单词(常见的例子是礼物、音乐、宴会和蛋糕)以及对“坏”反应最快的四个单词(常见的例子是死亡、地狱、枪和犯罪)。对于每个参与者构建另一系列的弱启动。这个系列中包括参与者反应最慢的四个好的和四个坏的单词(通常好的例子包括交叉路口、共和党,坏的例子包括迷宫、放射物)。运用这个系列的启动,实验者能够用那些对每个参与者来说具有强的或弱的事物(对应的是积极或消极情感)来启动每个参与者。

在这个实验的第二阶段,每次向参与者呈现一个目标词,有的是积极的(例如,吸引人的、令人愉快的),有的是消极的(例如,受排斥的、糟糕的),要求他们尽快地判断它是好还是坏。每个目标词之前都有一个积极的或消极的启动,这些启动或者是来自于独特的启动系列词,或者是一个字母串(例如,BBB),它们作为基线,据此对启动的反应进行评价。启动呈现的时间非常短(200毫秒),目标词在很短的间隔(100毫秒)之后再呈现。在参与者表明目标词是好还是坏之后,要求他们背诵启动词。这样做是为了确保他们读过它。应注意的是,从启动到目标词出现之间的间隔只有300毫秒,远低于自动化加工分界点的500毫秒。而且,因为没有要求参与者注意启动的情感词的含义,或运用这些于他们判断中,他们就不可能有意识地打算这么做,因此,用充满感情色彩的词进行的启动被认为是自动化的。

对目标词的反应确实受到启动的影响。当参与者被非常积极的词如“礼物”启动时,他们会更快地判断像“有吸引力”之类的词是好的,而相对慢地判断像“令人厌恶”这类词是坏的(与基线的反应相比较)。同样,当他们被一个非常消极的词如“死亡”启动时,会更快地判断像“令人厌恶”这类词是坏的,而相对慢地判断像“有吸引力”这类词是好的。总之,强启动的自动化情感反应加快了对具有一致情感词的反应,减慢了对不一致情感词的反应。

由强启动所引发的情感反应的影响是自动化的。进一步的证据是由一个后续的研究提供的,这个研究中启动开始和目标对象呈现之间的间隔是变化的(Fazio et al.,1986)。当间隔非常短暂时(300毫秒),上面描述的启动效应就能够出现,但当间隔长到足够允许可控制加工时(1000毫秒),启动效应则不会出现。在长时间间隔的情况下,情感启动的消失可能有几方面的原因。它可能只是由于启动的情感快速消失了。它也可能是由于参与者试图主动去压抑它,因为它看起来与任务无关,但只有在时间足够长的情况下才能这么做。无论是哪一种情况,这个研究结果都强化了这样的解释,即获得的启动影响是自动化的,正如上面所讨论的,任何在非常有限时间内出现的加工尤其可能是自动化的。

在这两个研究中,弱启动并没导致类似的启动效应,这表明并不是所有的事物都会引起情感的自动激活。尽管如此,这种自动化的激活是非常普遍的。由Fazio和他的同事进行的第三个研究发现,即使是在弱启动的情况下,也获得了情感启动(Fazio et al.,1986)。而且,由Bargh和他的同事进行的一系列研究表明,能够引发自动情感反应的事物范围是很广的(Bargh et al.,1992)。这类自动化的反应并不限定于带有极端感情色彩的词汇,如“礼物”和“死亡”。Bargh及其同事运用与Fazio及其同事所使用相同的程序的研究表明,那些不极端的、很平常的词语如“杂志”、“衣服”、“垃圾”和“遗留物”也能引起自动化的情感启动。

在上面描述的研究中,参与者都参与了一个评价任务(“有吸引力”是好的吗?),这个任务也可能导致他们关注启动词的情感涵义。这是为什么与启动有关的情感被激活的主要原因吗?显然不是。另外一些研究表明,即使在缺乏任何评价目的的情况下,情感也能通过适度的积极单词和消极单词自动化地被激活(Bargh et al.,1996)。在这些研究中,只是要求参与者读出那些先前用于正启动或负启动的积极或消极的单词。同样,启动词和目标词出现之间的间隔要足够短,以确保启动是自动产生的(300毫秒)。当目标词被一致情感词启动时,与被不一致情感词启动时相比,参与者读出这些目标词的速度会更快。即使当启动和目标词两者都只是适度令人愉快的或令人不愉快的,在语义完全无关的情况下,也出现了同样的结果。例如,用“牙医”启动加快了对“考试”的反应,用“馅饼”启动加快了对“牧师”的反应。我们似乎对日常生活中偶然遇到的一些事物,也可能是大多数的事物都具有自动化的情感反应,这些反应会影响我们思考这些事物的方式。如果我们对某个事物的态度越具有通达性,对它的自发情感反应就会越强烈(Fazio,1993)。

因为由喜欢和不喜欢的事物所引发的情感影响是自动化的,所以情感启动可以作为人们对各种事物、问题或个体感受的微妙而不可控制的指标。我们不能对这个加工进行控制也表明,情感启动不会受到任何隐藏我们的情感、以从最好的角度表现自己的愿望所干扰。例如,顽固的美国白人可能不愿意告诉你他讨厌非裔美国人,但他们的反应时会揭示出他们的真实感受(Fazio et al.,1995;见第8章)。

至此我已指出,一种认知加工要表明它是有效率的,只要证明它即使在高度有限的时间内也能快速产生就可以了。一种认知加工也可以被认为是有效率的,只要证明它在认知资源非常有限的情况下也能完成,就像下面将讨论的一样。

稀缺的资源

我们的认知和注意资源是有限的。在从事一项认知要求高的任务时,我们可能只会剩下很少的资源分配给其他的任务。当你在驾驶时,遇到一段很差的路段,你不得不把你的注意力集中到路面上。结果你就不能继续一段正在进行的谈话——你只有很少的资源分配给它。同样,当你在晚会上和一位朋友正进行一段愉快的谈话时,你可能就无法听到周围其他人的谈话;你不会注意或记住他们说了些什么。但你仍然可以完成一些其他的活动——在整个谈话中,你可以继续喝你的饮料。而且,尽管你没有听到其他人的谈话,但当某个人突然提到你的名字时,你会很快注意到。当你从事一项认知要求高的任务时,那些能够继续进行没有受到干扰的活动被认为是相当自动化的,因为它们是高度有效率的;也就是说,它们只需要很少的认知资源。

控制的加工需要大量的认知资源,因此,当认知资源受到限制时就会中断。相反,自动化的加工是高效率的,在只有最小限度认知资源的情况下加工过程也不会中断,可以继续下去。这种观点导致了一个重要的启示:通过增加认知负荷,观察加工过程是否会中断,以确定一个加工过程是控制的还是自动化的,这是可能的。当增加一个需要认知资源的其他任务时,如果这个加工过程能够继续而没有中断,它就被认为是自动化的。但如果加工过程由于认知负荷而中断的话,它就被认为是控制的加工。这个启示已导致了许多实验去检验高认知负荷(例如,通过要求参与者记一长串的数字)对于各种任务的影响(Bargh,1994,Wegner & Bargh,1998)。一个有影响力的研究探究了人是如何对他人的行为进行归因的,下面对此加以讨论。

归因中自动化和控制的加工 设想一下,你正在观察下列的事件:拉里嘲弄和取笑贾斯廷,贾斯廷感到生气并且殴打了拉里。你怎样解释贾斯廷的行为呢?你怎样看待贾斯廷呢?Daniel Gilbert及其同事的研究表明,在这种情境中,对人的知觉包括三个部分:行为的归类(殴打是一种攻击性行为),行动者的性格描绘(贾斯廷是个具有攻击性的人),以及考虑情境因素对性格描述加以矫正(贾斯廷是被拉里惹怒的,所以他可能根本不是一个具有攻击性的人)。Gilbert及其同事认为,归类和性格描绘的过程是相对自动化的,而矫正过程则是需要更多认知资源的、控制的过程(Gilbert,Pelham,& Krull,1988)。归因的发生有两个阶段:人们首先以一种相对自动化的方式对行为进行归类和描绘行动者的特征。这导致他们认为这个人具有某种特质,该特质隐含在他或她的行动中(贾斯廷是有攻击性的人)。然后,他们会通过考虑情境中的限定因素来矫正这种归因,但只在具有充足认知资源的情况下才会这么做。

如果特质推理是自动完成的,而根据情境限定因素进行矫正的过程需要花费精力的观点是正确的,那么,矫正过程就会由于认知负荷而中断。当你全神贯注时,你能不费力就得出结论:贾斯廷是个有攻击性的人。但你不会考虑到他受到的挑衅;你不会拥有这种矫正过程中进行仔细思维所必需的资源。这种分析的一个意义是,当人们认知负荷很高时,他们更容易犯基本归因错误(也称为一致性偏差)。回想一下,这个错误涉及过高估计行为产生时特质的作用和贬低情境的作用(综述参见Jones,1990;见第9章)。如果人们只在具有充足的资源时才考虑情境中的限定性因素,那么当资源大大减少时,他们低估情境作用的倾向将会大大增加。Gilbert及其同事在一系列研究中对这些预测进行了探究。

表7.1 参与者对目标对象有关流产态度的知觉是他们只有一个认知任务(听对象的演讲)还是有额外任务(在心里演练自己随后的演讲)的函数