杜安·桑普斯在俄勒冈州锡尔费顿镇杀害两名女性后被刑拘期间

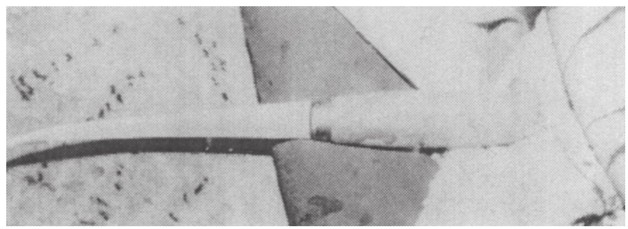

桑普斯杀人和取出内脏所用的那把致命的切鱼刀

警察正在搜查桑普斯的汽车

基尔伯恩·麦科伊(Kilburn McCoy)警官的外表看起来就是个十足的牛仔,其气质堪比影帝克林特·伊斯特伍德(Clint Eastwood),他的妻子珍妮特(Janet)也是名警官。1980年,我在俄勒冈州塞勒姆市附近的一所警察学校上课时,他们夫妻俩还一同听过我的课。在课程即将结束的那周,麦科伊恳请我到他的警局查看他辖区内发生的一桩离奇谋杀案的档案资料:1975年,至今仍被关在牢里的越战退伍军人杜安·桑普斯(Duane Samples)以谋杀罪被起诉。被害人只有一个,但是麦科伊认为这宗案件的案情不会如此简单,他分析认为桑普斯有可能是连环杀手,因为这名大学心理系毕业的高才生暴力幻想特别严重。

1975年12月9日是一个恐怖的日子,桑普斯的罪行就发生在这个晚上。地点是在俄勒冈州一个名叫锡尔费顿的小镇上,一个名叫弗兰·斯蒂芬斯(Fran Steffens)的女子和她1岁半的女儿,与好友戴安娜·罗斯(Diane Ross)一起在家里聊天。当时桑普斯是这个社区戒毒中心的咨询师,他的主要工作是帮助瘾君子克服心理障碍。在一个偶然的机会下,他认识了弗兰,从此就经常去她家要些啤酒或大麻,间或也聊聊天。桑普斯和该社区几名妇女曾经有过一夜风流,他对这位风韵十足的佳人也一见倾心,但可惜的是,落花有意,流水无情,弗兰虽然没有断然拒绝,但是无意和他深入交往下去。这天晚上两个女人都聊累了,于是弗兰带着女儿上床睡觉,而戴安娜就坐在客厅的沙发上,与刚来的桑普斯聊天,听他说有关他越战的英勇事迹。不一会儿,戴安娜就委婉地提醒该休息了。

戴安娜等桑普斯走后,准备在沙发上将就一晚。迷迷糊糊中不知过了多久,戴安娜突然被一阵惊叫声惊醒,醒来一看,原来自己不知什么时候昏死过去了,浑身上下已被人用刀砍得伤痕累累,颈部、胸部以下至肚脐以上都是刀伤。其实她不是痛得惊醒过来的,而是被弗兰的尖叫声给惊醒的,当时弗兰被桑普斯用刀押进了卧室。她自己正要落荒而逃的时候,发现自己的内裤已被割断。

她双手护住身体,拼尽了全身力气总算是逃出了好友家,挣扎着来到附近一家住户,越过厨房,径直跑到对方的卧室内大叫:“有人砍我,快叫医生,再晚的话我就要死啦!”她努力使自己保持清醒,她知道,如果昏迷的话,就可能永远起不来了。当救护车来到的时候,她还听到有个人叫道:“不用着急,她已经不行了!”

但是,戴安娜到底还是逃出了死神的魔爪,警方这才从她的口中知道,弗兰可能已经被桑普斯杀害了。

警方立刻飞车赶赴弗兰的家中,可惜为时已晚。弗兰的被害手法与戴安娜的如出一辙,颈部和四肢均被砍了数刀,血与肠子弄得满床和她女儿全身都是,她女儿由于睡熟了而幸免于难。弗兰大腿骨上的伤看得出是死后才砍的,她的双手也有因自卫而导致的伤口,显然弗兰为了抵抗歹徒的侵犯不惜以命相搏。

对于当地警方来说,桑普斯也算得上是耳熟能详的人物,他不但在戒毒中心担任心理咨询师,还经常与警察一起打软式棒球。案发后,当荷枪实弹的警察赶到小镇附近他和另一人合租的公寓时,他早已不知去向,但是没过多久,他就被逮捕归案了。警察从他口袋里搜出了一些字条,里面都是有关他自我幻想的一些内容,包括一些威胁弗兰就范的话或是“被一个漂亮女孩杀死是我终其一生的梦想,而现在这个梦想终于要实现了”云云。

桑普斯自称曾拿着这张字条找过弗兰,希望借她的手来结束自己的生命,可是遭到了对方的强硬拒绝,而这正是弗兰惨遭横祸的导火索。

警方和心理医生当晚与第二天都对他进行了访谈,大家认为他的环境适应能力很强,对自己是谁以及自己的处境都有清晰的认识,除了能分辨对错以外,也清楚自己在这种处境下要寻求律师的帮助,这些都实实在在地显示了这场凶案的原因主要是心理状况导致的。谁也不可能想到,在戴安娜下了逐客令后,他会回家手持杀鱼刀前来手刃两名女性。戴安娜甚至还听说当自己挣扎着跑到邻居家求援时,桑普斯还拿着刀追到大街上来了。谋杀及意图谋杀,这是法院最后给他定的两项罪。

在审判之前,桑普斯和他的律师共同就案情的细节和发生过程进行了细致的回顾,在对事情的合理解释方面,桑普斯似乎比律师更胜一筹,由此可以证明他的思想和心智就当时来说,都是很正常的。

桑普斯与律师商量后决定承认自己谋杀了弗兰,但作为交换条件,戴安娜告他意图谋杀的罪名必须撤销,换言之,这样戴安娜就无法出庭做证来指控他了。就这样,桑普斯接受了15年有期徒刑——俄勒冈州刑期最重的惩罚。他盘算着如果够幸运的话,七八年就可以出来了。

桑普斯认罪后开始在监狱服刑,媒体一时间对这件案子也不再关注。受害人戴安娜康复后搬去了加州居住,而另一位受害人弗兰的女儿则交给了她家人抚养。由于桑普斯已经认罪,检察官事后承认,没有再针对他的过去背景加以详查。由事后搜到的证据可以证实,让自己被一个漂亮的裸体女人开膛破肚是桑普斯一生中最大的幻想。但是这种幻想并不是其生来就有的,原来,在桑普斯5岁的时候,他曾经和母亲及一位怀孕的婶婶睡在同一张床上,后来婶婶因为难产而失血过多,这导致了桑普斯开始产生把人体的内脏取出来的这种幻想。等他再大一点的时候,每逢玩给蚂蚁身上穿洞的“游戏”时,他心中就有莫名的快感。到了13岁,他在与人玩俄罗斯轮盘赌时意外地射到了自己的下腹。自越战归来后,小时候的种种幻想就在他脑海中死灰复燃了。

他的聪明才智在一般人之上,从他的背景资料中可以得出一个初步的结论,那就是,他绝对属于智商最高的前5%的那类人。他于1964年毕业于斯坦福大学心理系,接着就参加了越战,在前线他自称“奋勇前进的观察员”,后来又称自己的理想主义已经幻灭。1967年从越南回来后,他成了一个流浪汉,这期间他染上了酒瘾和毒瘾,这成了他最大的一个困扰。他虽然干过酒保、社工等工作,但失业是他大部分时间的生活状态,他从北到西,一个城市一个城市地辗转流浪,一直到有能力辅导别人解决问题及扮演好心理咨询师的角色后才总算找到了一份稳定的工作。同事与朋友都认为他是个不错的心理辅导老师,塞勒姆附近的很多大学生及十几岁的孩子都接受过他的教导,因此他也结交到了不少朋友。正因为如此,在案发后大家都认为这次事件让人难以置信,或许是毒瘾复发才导致他在神志不清的状态下犯下了弥天大罪。可惜这些人都没有洞察到他内心深处的阴暗,而只是对事物的表面有肤浅的认识。

有一次我去俄勒冈州的监狱探访其他杀人犯时,顺带着我也想访谈一下桑普斯。他爽快地答应了。不久,一个40岁左右,瘦削、谢顶的男子来到我面前,他戴着副金边眼镜,一看就知道是个聪明、肯动脑筋的家伙。他十分健谈。由于他学的是心理学,所以在狱中担任秘书职务,主要工作是义务教导狱友如何处理自己的感情问题。总体来说,在这次访谈中我对他所提出的问题及他所给的答案就占了整整57页的篇幅。在我征询他以后可否就用此资料作为对凶手进行统计分析的基础时,他却断然拒绝了,他否认自己是连环杀手,也认为自己和我访谈过的那些凶手并不一样。

在私下谈话的那一个小时里,他告诉我他正打算攻读心理学和担任监狱心理辅导的工作,等出狱后就可以取得心理学博士学位,到时候说不定还可以在联邦调查局的行为科学调查组谋个一官半职呢!当然,我实话告诉了他,联邦调查局是不会雇用有犯罪前科的人的,但他听到后不置可否。看来,这又是他跟自我奋战以及和无聊搏斗的种种幻想罢了。因为桑普斯不同意加入我日后的访谈计划,所以我只对这次谈话做了些笔记而已,并没有进行录音。

我想这可能是我和桑普斯的最后一次会面了,从作案现场和照片及其他证据中不难发现,他是个专家,而且有很明显的性暴力倾向。可是他否认自己是这种人。

在我对罪犯的分类中,他应该属于“混合型罪犯”,也就是兼具“有组织罪犯”及“无组织罪犯”的特征。这话怎么说呢?由作案现场的开膛破肚、凌虐尸体、血流满地以及没有性侵犯等情况来看,这是个“无组织罪犯”;可是从他工于心计、作案前妥善计划、回家拿刀杀人,以及事后丢弃夹克和清理现场等因素来看,他又属于“有组织罪犯”。我甚至倾向于认为,他口袋里充满幻想语句的字条有可能是案发后才写的,这让他事后有机会脱罪。

1981年初,我第二次听到有关桑普斯的消息。当时俄勒冈州州长维克·阿提耶(Vic Atiyeh)打算缩短他的刑期,看来他不久后就可以重获自由了。其实,早在1979年,他就申请了减刑,如今他的申请仍然引起了马里恩地方法院的一阵骚动。对于他的初次申请,该县地方法院法官加里·戈特梅克(Gary Gortmaker)并没有什么意见,却让州长给驳了回来。不过第二次申请时州长就核准了。就在这时,影星迪克·范·戴克(Dick Van Dyke,主演多部迪士尼电影)的儿子克里斯·范·戴克(Chris Van Dyke)主掌马里恩地方法院,他和助理萨拉·麦克米伦(Sarah McMillen)主张不宜过早纵虎归山,并责成麦克米伦想想办法,就因为这层原因,麦克米伦找上了我。

锡尔费顿镇警局知道消息后也是哗声一片。地方法院门前也挤满了前来抗议的居民,因此使得范·戴克对州长此举心生不满,认为他在未征得检察官同意的情况下就贸然做出了错误的决定。这时,麦克米伦找上我,问我是否愿意出来做证以推翻州长的这项决定,我答应了她的要求,因为我也认为桑普斯此时还不宜出狱。不过,根据规定,还是要征得联邦调查局局长的同意才可以。于是,范·戴克写了封信给韦伯斯特局长,之后我就动身前往俄勒冈州了。

但是有些人却持相反的意见,他们在和桑普斯谈过话后,都认为他是狱中的典范,已摆脱昔日罪行的阴影。既然如此,为什么不给他一个重新做人的机会呢?!同时,他们认为桑普斯已经可以控制自己的侵略个性,不可能在日后再犯下同样的暴行。桑普斯的辩护律师还表示,在美国是不可以在罪行还没发生的情况下就先审判对方的,因此我们也不应对桑普斯存有偏见,认为他日后就一定会再犯罪。鉴于此,我们应该给他重生的机会。

如果说,桑普斯提出减刑的要求还在情理之中的话,那真正让人感到震惊的是他能够“学以致用”。他声称自己杀了弗兰,不过是因为被一种叫“创伤后应激障碍”(Post-Traumatic Stress Disorder,简称PTSD)的病症所困扰。也就是说,他认为自己当时并没有行为能力,因此当然也不必为弗兰的死负责。他提到的这种疾病最早见于1975年的医学文献上,患这种病症的人大多是从越南战场上回来的退伍军人,这些人长期被失眠、无法专心工作、烦躁及性生活失调等问题困扰。桑普斯对这种病的说法有一部分是真实的,可见其平时并没有停止对新知识的学习。当然,他也声称自己有资格出狱是因为自己在狱中已克服了这些困扰。

当时支持桑普斯论点的有两位心理学家。其中一位任职于私人诊所,后来接受退伍军人协会的要求前往狱中探视桑普斯;另一位则是个学院派的人物,从很早之前就开始研究越战退伍军人的种种心理失调问题,他把这些问题叫作“后越战压力综合征”。但是,我并不认同他们将桑普斯的问题通通往越战身上推的态度,虽然我也不认为桑普斯的压力和越战完全无关,但是导致他杀人的心中幻想是在他幼年时期就已经生根发芽了的。而且桑普斯的暴行是从越南回来近十年后才犯的,但通常上述症状是在受伤时或自越南返回后数周或数月内最常发生的,这又怎么说呢?

另外,桑普斯也坚称受到越战的影响是自己产生不当行为的一个重要原因,因为他亲眼看见两位军官休·汉纳(Hugh Hanna)及兰迪·英格拉姆(Randy Ingrahm)在肚破肠流中痛苦地死去,当时他吓得要死,此后就一直生活在这恐怖景象的阴影中。要不是心理受到这么大的创伤,那为何至今还对这两个人的名字记忆得如此深刻?

桑普斯还在监狱里和一位女士结了婚,这位女士在广告界和公关界还是位相当活跃的人物,在俄勒冈州的政治圈子里也有不错的关系。申请减刑的行为在她的努力下如火如荼地进行着,我想这大概也是州长第一次不批准他的申请而第二次却又核准的原因。俄勒冈州州长以前是一个商人,根据法官的印象,他通常是站在执法人员的这一边的,他还鼓吹成立所谓的全国来复枪协会,他在协会成立发表演讲时说道:“作为州长,我有责任关心和保护人民及本州司法体系等问题,另一方面我也像本会的其他会员一样,希望安全而合法地使用枪支。还有,我也相信严格的惩罚是对枪支暴力犯罪的最佳解决之道。”在他出任州长的几年时间里,数以百计的减刑申请堆放在他的办公桌上,但是除了其中的四件外,其余的都被驳了回去。

除了桑普斯案外,这四件中的其他三件都没有引起太多的争论,比方说有位先生虐待妻子长达十年之久,后来做妻子的在忍无可忍之下失手杀了丈夫,这案子就没有引起争议。可是桑普斯案就不同了,因此有人认为州长可能是听了周围人士错误的建议,也有人认为这是他向该州退伍军人示好的一种表示。过去,美国的退伍军人自战场归来后一直被社会大众误解及歧视,一直到里根总统上台后他们才再度被当作英雄看待。

凭借自己过去在军中以及联邦调查局的工作经验,我不但知道如何取得陆军的档案资料,也知道如何评估这些资料。于是,我要求陆军调查在1966至1967年间是否有两名叫汉纳及英格拉姆的军官阵亡。另外,我也调阅了桑普斯的退役记录,在DD-214这一栏中是填写这个人在服役期间所获颁的勋章及褒奖令的。结果,在桑普斯的退役记录中,这一栏是一片空白。不久,陆军对我的另一项要求也有了回应,确实有汉纳及英格拉姆这两位军官,不过在这期间他们只是受伤而没有死亡,后来他们都退伍回家了。至于死亡的军官中,并没有名字的拼写与该两者相近的。

那两位自愿为桑普斯挺身做证的心理学家在和他详谈后,也拿不准对方所说的是否为实情,而桑普斯本人知道我取得了他的退役记录以及其他相关资料后,表现得很关心。

此时,又有一位重要人物愿意出来做证,他就是定期在俄勒冈州各监狱里担任心理辅导的约翰·科克伦(John Cochran),他认为桑普斯借着担任狱中秘书及辅导人员的机会删改了自己的监狱记录,以表明自己正在逐渐康复,虽然这项指控没有得到正式的证实,但确实有些记录不知所踪了。科克伦凭着长期与服刑人员打交道的经验,他也肯定桑普斯是个典型的性暴力患者。因此,他一再告诫有关当局及新闻界对桑普斯申请减刑一事务必慎重考虑,他相信如果桑普斯获释,他还会再度杀人。可惜言者谆谆,听者藐藐,他的专业经验并没获得应有的重视。

在我即将要去俄勒冈州拜见州长的时候,我太太碰巧因车祸受伤而住进了医院。不过,她很善解人意,不愿看见我因私废公,执意要我去履行自己的职责。那时桑普斯在新闻媒体面前大力造势,该案的性质差不多已成了政治事件,俄勒冈州议会甚至有意削减州长决定此种减刑申请的权力。

整个州的报纸电台都对这场案件的争议展开长期的追踪报道,不久媒体的立场也一分为二。一派认为桑普斯已经康复了,他们主张如果美国社会相信监狱的心理辅导以及相信心理疾病也可以痊愈的话,那桑普斯也应被一视同仁地享有这个机会。多位心理学家、心理医生、越战退伍军人以及自由主义者,虽然都没有在监狱中工作过,但大多站在这一边。由于他们主张人类有改变及成长的能力,所以很受大家的欢迎,也很能吸引人们的注意力。

另一派的观点则完全相反,他们认为桑普斯是个严重的性暴力患者,他的暴戾之气之所以被限制住,主要是因为他身陷囹圄,而一旦放虎归山,他一定还会犯下杀人罪行,所以他不应该获释。这种论点暗示了心理方面的专家可以了解心理疾病,却无法治愈,也暗示了监狱的重刑犯在获释后都还会再犯,让人感到十分悲观。

我认为这两边的论点都有点言过其实,我只想以事实来作为认定及判断的基础,而本案的事实就是,桑普斯在暴力方面的幻想是从小时候就已经产生了的,其个性与作案模式和我所接触过的许多连环杀人犯如出一辙,他们谋杀别人就是将这些幻想付诸实践的唯一手段。由桑普斯口袋里的字条、生活中恶习难改、受毒品控制、犯案前无法与女人发展正常人际关系、谋杀行为本身的惨无人道、篡改服役记录以及企图掩盖问题真相等种种情况判断,他的确有很严重的心理疾病。而且,俄勒冈州的狱政系统并不可靠,并不缺犯人获释后再犯的先例——在获释没多久就成了连环杀手,像杰尔姆·布鲁铎斯及理查德·马凯特都是这样,而俄勒冈州以南的加州也有埃德蒙·肯珀的例子。也许孕育于儿童时代的幻想,一辈子都无法根除,这也是导致他犯罪的根本原因所在。

1981年6月底,在进见州长的前一个晚上,检察体系召开了一次会议。范·戴克和他的助理麦克米伦小姐、我和科克伦、俄勒冈州立医院心理学系的史蒂文·H.詹森(Steven H.Jensen)及1975年桑普斯犯案前后对他做过评估的彼得·德库西(Peter DeCoursey)医生都出席了这次会议,我们商讨第二天上午该采取什么措施。范·戴克建议道既然桑普斯声称自己是得了“创伤后应激障碍”,那么就由他的越战服役记录来检验其说辞的真伪,像记录中DD-214栏一片空白及谎称两位同僚已死,都说明了他有意隐瞒事实真相。麦克米伦小姐接着问我是否可以查出英格拉姆现在是否仍健在,我对她说这种事必须得按正常的渠道进行,她说凭我过去的关系应该可以试一试。

第二天上午由我带头,我们一同去州长办公室进见州长。州长有些紧张,问我是从哪里来的,我回答是联邦调查局的人。他又问该案和联邦调查局有什么关系,于是我耐心地解释我是暴力犯罪行为方面的专家,应马里恩地方法院的邀请前来协助审理该案,并且是通过正常途径批准的。

我早已做好了应对州长这种质疑的准备,在来俄勒冈州之前,我就向总部方面的法律专家请教过了,他们认为如果我只针对桑普斯案发表意见的话就有些不妥,于是我向州长列举出六个前例,包括我刚才提过的那三人,其中又特别强调来自该州的马凯特及布鲁铎斯两人,说明他们获释后不久就因为控制不了儿时就已深埋心底的幻想而成了连环杀手。我的发言一共有20分钟,不过州长只听了前面10分钟就匆匆离去,或许是想刻意与本案保持距离,免得惹上什么麻烦。其后的10分钟就由他的助理们听取我的意见陈述,他们只是礼貌地听着,并没发表任何意见,等我陈述完后,就换其他人来继续陈述。

在我回家后,这个案子却在俄勒冈州掀起了滔天巨浪。马凯特见机不可失,也提出了减刑的要求,不过被打了回去。到了第二个月,在麦克米伦的敦促下,我也找到了英格拉姆的下落,这时他在伊利诺伊州卖保险,在越战时只是应征入伍,并不是军官,虽然曾经受过伤,但他说并不记得桑普斯这个人。麦克米伦把这个消息发布到各大媒体上,后来桑普斯又反击说他指的是英格拉哈姆(Ingraham)而非英格拉姆。我向军方再度查询,证实在1966到1967年间确实有这么一个人阵亡,但并不在桑普斯所隶属的那个部队。

桑普斯强调自己的暴行和性没有关系,这是他反击检察官的另一个重点。他声称没有对被害人展开性攻击,既然没有性接触,又如何称得上是性犯罪?不过读者由本书前面所举的例证中可以知道桑普斯的这种说辞并不成立。

哥伦比亚广播公司(CBS)“60分钟”这个节目对这场“世纪对决”产生了深厚的兴趣。此时,桑普斯早已知道自己该说什么话及该做什么事,因此有不少观众在心里头问道:“这么一个举止文雅、彬彬有礼的男人难道不可相信?”再加上当时美国已摆脱越战的阴影,也了解到老兵才是这场战争的受害人,因此桑普斯逐渐占据了上风。

在这些争论还此起彼伏之时,我又通过驻欧美军的协助找到了汉纳这名军官的下落,这时他已经是一名少将了,正在比利时驻欧盟军最高统率部里担任要职。后来我还到比利时亲自与他面谈过,他对桑普斯的印象十分深刻,因为桑普斯当时拒绝担任前线观测员的工作而和他发生过争执。当时斯坦福大学的毕业生在越战中曾力主反战,拒绝服从长官命令,桑普斯大概是受此影响才会如此,于是汉纳只有亲自上阵,也就是在那次,他被敌人击中,嘴、舌头及牙床受伤。后来在军事法庭审理桑普斯的反战行为时,汉纳还不能开口做证。我将这些消息通知范·戴克,由他知会州长的助理们。转眼间夏天就到了,但州长对本案仍然悬而未决。

后来桑普斯原部队的指挥官考特尼·普里斯克(Courtney Prisk)出面向新闻界说明他和桑普斯的结识经过,他指出桑普斯所说的那两名军官并没有死,至于死状如此凄惨的是另外一人,不过死亡现场距离桑普斯有300多码之远,桑普斯能否看见都不得而知。最后,他总结道:“桑普斯虽然有些奇怪,但毫无疑问是一位好战士。”

也许是州长采信了我们这些人的说辞,也许是该州议会威胁要削减州长大权,也许是大众不断地施压,总之,1981年快结束时,州长终于做出了决定,桑普斯继续服他的刑期,直到日后假释委员会做出他是否该假释的决定时为止。

州长一锤定音之后,桑普斯就把愤怒的矛头指向我。他认为我才是害他继续蹲监狱的“幕后黑手”,于是和我展开了长达数年的笔战,另外他也对科克伦有所不满。其实,我们两人不过是因为了解他而站在就事论事的立场上说话。最后,桑普斯还向州议会甚至国会山的参议员们提出诉愿,并写信给他们要求调查我在这整个事件中所扮演的角色。

桑普斯于1991年出狱,我希望他真正康复了且不再重蹈覆辙,当然,如果他能一直保持正常行为的话。