“我并不是生来就这样的。我是被逼的。”

1

当北爱尔兰问题发生时,露丝玛丽·劳勒刚刚结婚不久。她和丈夫刚刚在贝尔法斯特买了房子。他们有了一个孩子。那是1969年夏天。在北爱尔兰历史上,天主教和新教这两大教派都忧心忡忡,他们彼此扼住对方的咽喉,就这样共同生存了下来。该地区总是时不时地发生爆炸和暴乱。新教的激进分子——他们称自己为保皇党——在大街上扫荡,烧毁房屋。劳勒一家是天主教徒。在北爱尔兰,天主教是少数教派。他们每天都生活在恐慌之中。

“我晚上回家的时候,”劳勒说,“会看到门上写着:‘Taigs out.’(天主教徒滚出去)。‘Taigs’是对爱尔兰天主教徒的一种贬义称呼。有时也写‘这里没有教皇’。一天晚上,有人朝我们的后院扔了一枚炸弹,还好炸弹没有爆炸。我们真的很幸运。有一天,我去敲邻居家的门,结果发现她已经离开了。那天有很多人都离开了。我丈夫特里下班回来时,我问他:‘特里,发生什么事了?’他告诉我,‘我们的处境很危险’。”

“那天晚上我们离开了家。我们没有电话。你也知道,那时候还没有手机。我们是走着出去的。我很害怕。我把儿子放在婴儿车里。我收拾了一些我们的换洗衣物。婴儿车底部有个托架,我们把衣服都放在那里面。特里告诉我,‘露丝,镇定,我们就直接从这里走出去,记得要对每个人微笑’。我浑身都在发抖。我是一个只有十几岁的年轻妈妈。我19岁,结了婚,生了孩子,有了一个崭新的世界,有了一段崭新的生活。但当时的环境夺走了我的一切。可你知道吗?我无法阻止这一切的发生。感到恐惧真是一件糟糕的事情。我记得我当时真的很害怕。”

他们知道的最安全的地方就是巴利莫非,位于西贝尔法斯特,那里住的都是天主教徒。劳勒的父母也住在那里。但是他们没有车。而在当时动荡不安的贝尔法斯特,也没有出租车愿意冒险开进一个天主教街区。最后,他们以儿子病得很重,需要去医院为由,骗了一个出租车司机。关上车门后,特里告诉司机:“我想让您载我们去巴利莫非。”司机说:“哦,不,不,我不会载你们去那里的。”特里有把小匕首,他拿了出来,用匕首抵着司机的脖子说道:“你会载我们去的。”司机将他们载到了巴利莫非边界,在那里停了车。“我不管你是否会用这玩意儿刺我,”他说,“反正我不会再往里开了。”劳勒他们带着儿子,还有他们所有的家当,疯狂地朝巴利莫非跑去。

20世纪70年代初,局势进一步恶化。在某一年的复活节,巴利莫非发生了暴乱。英国军队开进了这个地区。一队装甲车在街上巡逻,车的保险杠上有带刺的铁丝网。劳勒推着婴儿车,走过那些握着自动步枪和配有催泪瓦斯弹的士兵身旁。6月的一个周末,街区边缘发生了枪战:一队持枪的天主教徒跑到马路中央,朝在一旁观看的新教徒开枪。信奉新教的保皇党为了反击,试图烧毁码头附近的一座天主教堂。双方激战了5个小时,均死伤惨重。城区里几百个地方都着了火。截止到周末,有6人死亡,200多人受伤。负责管理北爱尔兰地区的英国内政大臣从伦敦飞过来,看到这里一片狼藉,又仓皇跑回他的飞机里去了。“哦,看在上帝的面上,给我一大杯苏格兰威士忌吧。”他把头埋在双手里,“多么可怕血腥的地区啊。”

一周后,一个女人来到了巴利莫非。她叫哈里特·卡森。“她,当时很出名,因为她在市政厅里,拿起手袋对着玛格丽特·撒切尔的头砸了过去。”劳勒说道,“我从小就认识她。我记得当时她拿着两个壶盖,一顿猛敲,大喊‘出来啊,快出来啊。楼而菲地区的民众就要被杀死了’。她在大喊。我走到门口。我的家人都在那里。她喊道:‘他们被锁在自己的屋里。他们的孩子没有牛奶喝,他们没有茶喝,没有面包吃。出来啊,快出来,我们必须做点什么!”

楼而菲也是一个天主教街区,从巴利莫非翻过山就到了。劳勒以前是在楼而菲地区上的学。她的叔叔和好几个堂兄弟都住在那里。她在楼而菲认识的人和她在巴利莫非认识的人一样多。英国军队在这里搜查到非法武器,便对该地实行了宵禁。

“我不明白‘宵禁’是什么意思,”劳勒说,“我什么也不知道。于是我只好问别人:‘宵禁是什么意思?’对方说:‘就是不让人们出门。’我说:‘他们怎么可以那样做呢?’我完全震惊了,相当震惊。‘你是指什么意思?’‘我是说人们被锁在屋子里。他们不能出来买牛奶或者面包。’而那些英国士兵,他们就踢门,砸门,进去乱搜一通,把别人的家里弄得乱七八糟。我听到这些的反应是:‘什么?’每个人心头最关切的是,有人被锁在自己的屋子里,而那里面有孩子。你要知道,有的人家里有12个或15个孩子。你知道吗?事情就是这样。‘如果他们不能出门,那他们会怎么样?’”他们非常愤怒。

露丝玛丽·劳勒如今已经60多岁了。她是一个坚强刚毅的老人,面颊红润;有着一头铂金色的短发,头发都向一边梳去。她是个女裁缝,穿衣很有品位:她穿着一件鲜艳的花衬衫,一条白色的过膝宽松裤。虽然她说的是那些发生在前半生的事,但她依然记得每一个细节。

“我父亲说:‘那些英国军队说他们是来这里保护我们的。但其实他们是来向我们发动攻击的——你等着看吧。’他说得一点儿都没错。他们确实向我们发动了攻击。宵禁只是一个开始而已。”

2

北爱尔兰地区陷入混乱的同年,两位经济学家内森·莱特斯(Nathan Leites)和小查尔斯·沃尔夫(Charles Wolf Jr.)撰写了一份如何处理叛乱的报告。莱特斯和沃尔夫为兰德公司工作。兰德公司在“二战”后由美国国防部创立,是著名的智囊机构。他们的报告名为《叛乱和当局》(Rebellion and Authority)。在那个年代,当世界爆发暴力战争时,人人都会去读《叛乱和当局》。该报告为越南战争、警察部门处理动乱、政府对付恐怖主义提供了方案。它得出的结论很简单:

我们的分析基础是假设人们——包括个人和群体都“理性”地采取行为;是假设人们实施不同行为的成本和收益是可计算的,并且他们能依此做出选择……因此,要想影响大众的行为,需要做的既不是展示同情心,也不是神秘化,而是要理解个人或者群体实施行为时的成本和收益,以及这两项内容是如何计算出来的。

换言之,叛乱从根本上来说就是一个数学问题。如果贝尔法斯特街上发生暴乱,那是因为暴乱者火烧房屋和砸碎窗户的成本不够高。莱特斯和沃尔夫写道,“需要做的既不是展示同情心,也不是神秘化”,意思是叛乱只与计算结果相关,与其他无关。如果你是当权者,你就不必担心犯法者会如何看待你的所作所为。你只需要表现得强硬,让他们在行动之前学会三思即可。

《叛乱和当局》一书中描写了当时英国军队派驻在北爱尔兰的一个叫伊恩·弗里兰(Ian Freeland)的指挥官。他在“二战”期间的诺曼底登陆中表现优异,并于之后参加了镇压塞浦路斯、桑给巴尔叛乱的战争。他身材修长,背部挺直,下巴方正,手臂坚硬有力:他是“那种很清楚自己该做什么,并且会去做的人”。他刚到北爱尔兰时,他就知道,自己的耐心有限。他不惧怕使用武力。英国首相给他下了命令:英国军队“要采取强硬措施,要让人看到他们对暴徒、持枪歹徒敢于采取强硬措施”。

1970年6月30日,英国军队得到小道消息,说楼而菲地区巴尔干街24号的一栋房子里藏有炸药和武器。弗里兰立即调集了5辆车前往楼而菲地区。每辆车都坐满了士兵和警察。他们在房子里搜出了私藏的枪支和弹药。屋外聚集着一群人。一些人扔出了石头;之后则开始扔汽油弹。暴乱开始了。晚上10点钟,英国军队终于忍受不了了。一架装有扩音器的军用飞机飞到了楼而菲地区的上空。他们要求所有居民都待在家里,谁出门的话就会被逮捕。街道清理完毕后,军队便开始挨家挨户搜查。违抗命令者会立即受到严厉的处罚。隔天早上,得意扬扬的弗里兰带了新教的两个政府官员和一行记者,站在卡车后的平板上,视察该地区的情况,环顾那些荒无人烟的街道——某个士兵后来形容他们是“正在猎杀老虎的英国统治者”。

英国军队是怀着好意来到北爱尔兰的。当地的警力其实很充足,英国军队来这里仅是为了帮助他们,充当北爱尔兰战斗双方的和平使者。这里并不是遥远的外国疆土,这是他们国家的土地,他们说同样的语言,拥有同样的文化。英国军队拥有的资源、武器,他们的士兵数量、素质以及作战经验使叛乱分子相形见绌。那天早上,弗里兰在空荡荡的楼而菲街区巡查,他相信自己和士兵们这个夏末就能回到英格兰了。但他们并没有如期回到自己的故土。相反,这场本来只应持续几个月的暴乱却演变成了一场长达30年的血腥屠杀和大动乱。

英国军队在北爱尔兰自治区犯了一个低级错误。他们掉进了一个陷阱,误以为他们拥有的资源、武器,他们的士兵数量、素质和作战经验使叛乱分子相形见绌,他们就可以不理会北爱尔兰人民对他们的看法。弗里兰将军相信莱特斯和沃尔夫,相信他们说的那句“需要做的既不是展示同情心,也不是神秘化”。然而莱特斯和沃尔夫错了。

“历史告诉我们,最彻底的变革起初并不是由革命者——而是由愚蠢、粗暴的政府挑起的。”肖恩·麦克斯蒂奥芬(Séan MacStiofáin)回首北爱尔兰的那些早年岁月时曾这么说。麦克斯蒂奥芬是临时被派到爱尔兰共和军(IRA)上任的第一任参谋长。“没错,北爱尔兰地区的情况就是这样的。”

3

有一个最简单的方法,可以让你明白英国军队到底在北爱尔兰犯了什么错误。让我们一起来看一个教室的故事。这是一个幼儿园班级,教室的墙上粉刷着明亮的颜色,上面还有许多孩子们的画。这个班的老师叫斯黛拉。

这个关于教室的影片是弗吉尼亚大学科里教育学院某项目的一部分。影片很长,我们可以从中感受到斯黛拉老师的性格,以及这个班级学生的性格。影片播放了几分钟后,我们就知道了,事情并没有想象中那么顺利。

斯黛拉坐在班级前面的一张椅子上。她一手拿着书,正大声地朗读课文:“……7片西红柿”,“8个多汁的橄榄”,“9块芝士……”她前面站着一个小女孩儿,正跟着她朗读,而小女孩儿周围则是一片混乱,就像1970年夏天的贝尔法斯特一样。有一个小女孩儿正在班里表演侧手翻。一个小男孩儿在做鬼脸。看起来,大部分学生都没有在认真听讲。还有一些学生则完全背对斯黛拉。

如果你走进斯黛拉的班级,你会产生什么想法?我猜你的第一反应会是觉得斯黛拉的学生都不守规矩。也许她所在的学校位于某个贫困地区,她的学生都来自问题家庭。也许她的学生并不尊重老师,也不热爱学习。莱特斯和沃尔夫会认为,斯黛拉应该制定几条班级纪律。像这样的孩子需要一个严厉的老师。他们需要规则。如果上课毫无秩序可言,又谈何学习?

事实上,斯黛拉所在的学校并非处于某个糟糕的地区;她的学生也并不是特别不守规矩。刚上课的时候,他们举止得体,神情专注,他们渴望学习,也做好了学习的准备。他们看起来一点都不像坏孩子。只有在学习课文时他们才会行为不端,他们只是用这种行为来回应斯黛拉的行为而已。是斯黛拉引起了教室的混乱。怎么会这样?因为她教孩子们读课文的方式糟糕透顶。

斯黛拉让那个小女孩儿跟着她读课文,以便吸引其他同学的注意。但是这两个人之间的互动极其迟钝、僵硬。“看看她的身体语言,”弗吉尼亚的其中一个研究人员布里奇特·哈姆雷(Bridget Hamre)说道,当时我们都在看斯黛拉。“她仅仅是在对那一个孩子说话,其他人根本没有参与进来。”她的同事罗伯特·皮安塔又说了一句:“没有节奏,没有步调。什么都没有。她做的事情没有任何意义。”

于是,班级开始出现混乱。小男孩儿开始做鬼脸。小女孩儿做侧手翻时,斯黛拉也完全无视。在她右边的三四个孩子鼓起勇气,想要跟着她一起读书,但是斯黛拉的视线锁定在书本上,没给他们任何鼓励。而在她右边的五六个学生则完全背对着她。他们这么做是因为感到困惑,而不是因为他们本身不守规矩。站在斯黛拉前面的那个小女孩儿完全挡住了他们的视线。他们没办法再往下听了。我们常常认为不守规矩需要强权来纠正:因为学生行动怪异,所以老师才会采取严厉的措施。斯黛拉的学生则让我们看到了完全不同的东西:因为面对强权,所以我们才不守规矩。如果老师没做好自己的本职工作,学生就会变得不听话。

“人们看到这样的班级时,总会认为出现了行为问题。”哈姆雷说。我们看到斯黛拉的一个学生将身体和脸都转了过去,尽力避开老师。“但我们观看这段影片的时候,发现了其中一个事实,这个班级的问题在于兴趣,而非行为。如果老师做一些很有趣的事,那么孩子们肯定会对此感兴趣。老师们不应该有‘我来控制你的行为’这种想法,相反,她应该想的是:‘我要做些什么有趣的事,才能在第一时间防止你不守规矩?’”

皮安塔和哈姆雷播放的下一段影片,呈现的是三年级教师给学生布置家庭作业的画面。老师给每个学生都发了一份作业。老师和学生一起大声朗读作业的要求。皮安塔被该画面惊呆了。“我在想,像唱歌一样对着一些8岁的小孩子念作业说明,是一种近乎不尊重的行为。”他说,“为什么我会这么说?这其中难道还有什么教学目的可言吗?”孩子们肯定知道怎么念。这就像你去餐厅,里面的服务员在给你看菜单的时候,照着菜单上的菜名给你念了一遍。

在朗读过程中,坐在老师旁边的一个男孩儿举起手。但老师没有看他,而是伸出手,抓住他的手腕,把他的手摁了下来。另外一个孩子,他已经开始做作业了——这种行为完全符合逻辑,因为他觉得老师做的事情根本没有任何意义。老师尖锐地对他说道:“孩子,这是家庭作业。”这是一个讲纪律的时刻;而这个孩子破坏了规矩。老师的回应强硬且直接。如果关掉声音,再来看这一幕,你会觉得这对莱特斯和沃尔夫适用。但如果你听到那位老师的说法,并从孩子的角度去想想这种行为,那事实就很清楚了:该行为不会发生任何预期的效果。这个小男孩儿不会再想去遵守规定。相反,他会觉得愤怒,而且特别失望。为什么?因为这种惩罚完全就是老师独断专横的表现。他不能说话,不能为自己辩解。他想学习。如果这个孩子以后目中无人,那就是他的老师造成的。就像斯黛拉那样,她把一个渴望学习、认真听讲的孩子变成了一个会在教室里玩儿侧手翻的顽童。当拥有权力的人们想让其他人做出某种行为时,首先要看看他们自己的行为表现——这是最关键的一件事。

这就是所谓的“合法性原则”。合法性共有三点基本要求。第一,那些被要求服从权力机构的人们必须要有发言的权利——如果他们发言的话,权力机构要能听到他们的声音;第二,法律要具备可预见性。人们要能合理地对法律进行预测,明天的法律大致和今天的法律一样;第三,权力机构必须公平。他们不能歧视任何一个群体。

所有好的父母都明白这三条原则的内涵。如果你想阻止弟弟打姐姐的话,你不能对着他大吼;而当姐姐打弟弟时,你也不能区别对待姐姐。如果弟弟说他真的不是有意打姐姐的,那你得给他解释的机会。你如何实施惩罚和惩罚本身的行为一样重要。因此,斯黛拉的故事就不那么令人意外了。任何一个学生都知道,对一个老师来说,受到学生的尊重是很重要的。

然而,较难明白的一点在于在法律和秩序领域这三条原则的重要性。我们都知道我们的父母、老师是什么样的人,因此我们在家里讲的合法性很好理解。但决定是否抢劫银行或枪杀他人,似乎属于完全不同的行为范畴。莱特斯和沃尔夫在对抗犯罪分子和叛乱分子一事上说“需要做的既不是展示同情,也不是神秘化”这句话时,就是这个意思。他们是在这个层次上说出这样的话,即遵守法律的决定是对风险和收益的一种理性计算。这并不是在贬低他们,但他们确实错了,因为犯罪分子和叛乱分子做出这些行为的原因其实与合法性有关,就像教室里孩子们的行为一样。

4

让我给你举个例子吧。过去几年,纽约市的布朗斯维尔街区的居民参与了一个实验。布朗斯维尔位于布鲁克杯区东部,居民只有十万人左右。要去那里,得经过帕克坡(Park Slope)那些优雅的褐色房屋以及皇冠高地(Crown Heights)的犹太教堂。[59]个多世纪以来,这里一直是纽约市最贫困的地区。布朗斯维尔有18个公共住宅区,比城市里的任何一个区都多。这些住宅高耸入云:一层又一层黯淡无光的楼层,外墙铺设的砖毫无特色,使用的都是混凝土。虽然过去20年来纽约市的犯罪率陡然下降,布朗斯维尔的犯罪率却仍旧居高不下,该区的街上总是有成群的青少年在游荡,伺机抢劫路人。警察局时不时地会增派人手进行巡逻,但成效都很短暂。

2003年,一个名叫乔安妮·杰弗(Joanne Jaffe)的警察成为纽约市房屋管理局[60]的局长。该局的首要工作是处理布朗斯维尔的犯罪问题。杰弗决定采取一些新的举措。她列了一张过去12个月内在布朗斯维尔至少被逮捕过一次的青少年名单。名单上共有106人,他们总共被逮捕了180次。杰弗假设每一个因拦路抢劫被逮捕的人可能有20~50次犯罪时未被警察发现,按照她的算法,这106个青少年应该为去年5 000起的犯罪案件负责任。

接着她成立了一个警察工作小组,让他们联系名单上的每一个人。“我们告诉他们每个人,‘你是我们项目中的一部分’,”杰弗解释道,“‘这个项目会给你选择的机会。我们想尽我们所能让你回到学校去念书,帮助你拿到高中毕业证,让你去为你的家庭努力,去了解你家里的需要。我们会给你提供工作机会、教育机会、医疗救治机会——所有我们能提供的东西。我们想要和你一起努力。但是你必须停止一切犯罪行为。如果你不停止犯罪,又因为某件案子被捕的话,我们会不遗余力,让你一直待在监狱里。我不管你犯的是多么轻的罪名。总之,我们时时都会盯着你。”

这个项目叫作青少年抢劫干预计划(Juvenile Robbery Intervention Program,J-RIP)。该项目并不复杂——至少从字面上来看是这样的。J-RIP是一种标准化的、高强度的现代警察服务。杰弗让J-RIP工作小组驻扎在某住宅项目停车场的拖车式活动房屋里,离附近的警察局并不远。她给J-RIP小组配备了所有可用的监控工具。他们列了一张“J-RIP会员”名单——其实就是那些曾被他们逮捕过的人。他们从脸谱网上下载了这些人的朋友的照片,从中找出他们的帮派关系。他们和这些人的兄弟姐妹、父母谈话,为每个人制作了一张巨大的包含朋友关系、帮派联系的网状图——这和情报组织追踪可疑恐怖分子的方式相同。

“我的手下每天工作24小时,每周工作7天,”杰弗说,“所以一旦名单上的人被捕,我就会把此人送到工作小组去——如果我觉得有必要的话。我不在乎他是不是在布朗克斯,也不管当时是不是在深夜。只要行为不端,后果就是这样,他们都知道会发生什么。整个流程很快。只要一被捕,他们马上就能见到我。”

她接着说:“我告诉他们:‘我去你家的时候,你可以砰的一声关上门。没问题。但我还是会在街上碰到你。我还会跟你问好。我会调查关于你的每一件事。你坐火车从布鲁克林去布朗克斯,我能查出你坐的是哪一趟车。’我们曾对某个人说,‘约翰尼,明天来J-RIP办公室一趟’,他来了,我们跟他说:‘昨天晚上,有人在布朗克斯拦住你,给了你一张传票。’他说:‘什么?’‘你当时和雷蒙·里韦拉、玛丽·琼斯在一起。’‘你们怎么知道的?’他们开始认为我们无处不在,随时都在盯着他们。我们给每个孩子建立了一个文件夹,我们会给他们看收集到的资料。我们告诉他们:‘孩子,你的一切都在这里。我们收集了关于你的所有信息,还有你的照片。我们知道你参与了某件事,我们还知道你也许是某个帮派的成员。我们知道你的一切。’我们会查到他们在什么地方上学;在学校里都和什么人待在一起。他们不在学校里的时候,我们就会接到电话。这时我的J-RIP小组就会出动,去叫醒他们,让他们起床。”

这只是杰弗的策略的一部分。她还做了其他的事,只是这些事听起来不太像警察会做的事。比如,她花了很多时间去寻找适合在这个小组工作的警员。“我不能随便让一个警察来这边工作,”她说。这时的她看起来更像社工而不是警官,“我必须找一些爱孩子的警察。我必须找一些对孩子们没有任何负面看法的警察,他们要能够帮助孩子们,把孩子们送上正途。”至于小组负责人,她最终选定了大卫·格拉斯贝格(David Glassberg)。他之前是一位麻醉品管理人员,他自己也有几个孩子。

从一开始,杰弗就热衷于会见这些“会员”的家人。她想要了解他们。结果证明这是一件异常困难的事情。她进行了第一次尝试:她给每个家庭寄信,邀请他们去当地的教堂见面交谈。没有人来。然后杰弗就和她的团队挨家挨户地访问。他们又一次一无所获。“名单上共有106个孩子,我们去了他们每个人的家,”她说,“他们只会说:‘去你的。不要来我家。’”

项目实施几个月后,终于有了突破。“有一个孩子,”杰弗说道。她叫他约翰尼·琼斯,“他是一个坏小子,当时十四五岁。他和姐姐住在一起,他姐姐十七八岁。他母亲住在皇后区。他母亲也讨厌我们。没有人愿意和我们一起帮助孩子。于是,就在2007年——J-RIP小组成立的第一年的11月,大卫·格拉斯贝格来到了我的办公室。当天是星期三,感恩节的前一天。

“他说:‘工作组的所有人都出点钱,我们今天晚上给约翰尼·琼斯和他的家人买些感恩节的晚餐’。”

“我说:‘你开玩笑吧。’”这可是个坏家伙。

“他接着说:‘你知道我为什么这么做吗?他们家除了他还有7个孩子,他不听劝,我们顶多也就失去一个孩子,要是他们家的另外7个孩子都不听劝,那我们失去的孩子就多了。所以我们必须为他们做点什么。’”

“我的眼圈红了。他说:‘还有很多家庭需要我们去关心。我们该做点什么?’当时是早上10点,感恩节的前一天。我说:‘戴夫[61],我去找警察局局长,看是否能弄到2 000美元,我们给每个家庭买只火鸡,怎么样?’”

她上楼去了。那上面是警察局的领导办公室。她去恳求警察局局长拨款。“我说:‘这是戴夫·格拉斯贝格和队员们的想法。我想要买125只火鸡。您能给我拨点款吗?’他说可以。格拉斯贝格带着队员加班。他们找到了速冻的火鸡和冷冻车。那天晚上,他们挨家挨户地给布朗斯维尔的问题家庭送去了火鸡。我们把火鸡装在袋子里,并附了一张字条:‘这是我们送给你们的,感恩节快乐。’”

此时的杰弗坐在位于曼哈顿闹市区的纽约警察局总部的办公室里。她身穿制服,看起来既高大又令人敬畏。她有一头乌黑浓密的头发,说起话来带点布鲁克林口音。

“我们敲门,”她接着说道,“孩子的妈妈或者奶奶来给我们开门,看到我们就说‘约翰尼,警察来了’之类的话。于是我说:‘你好,史密斯夫人,我是局长杰弗。我们给你们带来了一些感恩节礼物。我们只希望你们感恩节过得愉快。’他们问道:‘什么东西?’接着又说,‘进来,快进来’,他们把我们都拽了进去。公寓里面很热。他们又开始说话了:‘约翰尼,过来,警察来啦!’所有的人都跑过来,大家哭成一团。每个家庭——我和他们去了5个家庭——都是相拥而泣。而我说的话都一样:‘我知道有时候你们讨厌警察。我明白。我只想让你们知道,虽然来敲你们家的门可能会打扰你们,但我们真心希望你们可以过一个快乐的感恩节。’”

现在思考一个问题,为什么杰弗去见这些“会员”的家人时会那么忐忑不安?因为在她看来,人们认为布朗斯维尔的警察局不具有合法性。纵观整个美国,在监狱里待过的美国黑人数目惊人。(在这里我说一个统计数据,69%的出生于70年代末的黑人男性高中辍学生都曾在监狱服刑。)布朗斯维尔是一个满是黑人男性高中辍学生的地区。这句话的潜台词是:几乎每个在杰弗名单上有前科的青少年,他们的兄弟、父亲或者堂(表)兄弟都曾在监狱服刑。[62]假如你身边有很多人都曾蹲过监狱,你会觉得法律是公平的吗?法律是否是可预见的?在这种情况下,你觉得自己可以发言,你的意见会被别人听到吗?杰弗来到布朗斯维尔的时候发现,这里的警察被当成敌人。如果警察被当成敌人了,她要如何去让那些已经因为拦路抢劫、偷窃而进过监狱的十五六岁的孩子去改变自己的做法?她可以威胁、警告他们——如果再犯罪,会产生多么严重的后果。但他们是青少年,生性顽皮、大胆,而且他们已经慢慢地朝着犯罪人生前进了。为什么他们就该听她的?她是那个曾经关押过他们父亲、兄弟和堂(表)兄弟的机构的代表。她需要再次赢得他们对这个机构的尊重。为此,她需要得到这些J-RIP青少年家人的支持。她在感恩节前一天发表的简短演说——我知道有时候你们讨厌警察。我明白。我只想让你们知道,来敲你们家的门虽然可能会打扰到你们,但我们真心希望你们可以过一个愉快的感恩节——她恳求这些人承认他们的合法性。她试图要让这些曾经违反法律的家庭(有时候一家几代人都违反过法律)看到,法律也能站在他们那一边。

赠送火鸡的做法取得了很大成效。于是杰弗开始考虑赠送圣诞玩具了。J-RIP工作小组也开始和这些有前科的青少年们打篮球了。他们带这些孩子去吃寿司大餐,给他们提供暑假工作机会,还开车载他们去看医生。杰弗和所有这些青少年,还有他们的家人吃了一顿圣诞大餐。“你知道圣诞节晚餐时,我和这些孩子们做了什么事吗?”杰弗高兴地说道,“他们在自己的朋友面前表现得很坚强。所以我拥抱了他们每个人。我就说‘过来,抱一下’。”杰弗并不是一个身材娇小的女人。她很强壮,看起来很威武。试想一下她张开宽大的双臂拥抱这些瘦小孩子的情形。她的一个拥抱足以把他们都“吞没”了。

听起来很像好莱坞的电影情节,对不对?感恩节火鸡!相拥而泣!世界上大部分警察局之所以不效仿杰弗的做法,是因为她的做法看起来是错的。约翰尼·琼斯是一个坏小子。给他这样的孩子买食物、买礼物像是一种溺爱。如果你所居住的地区的警察局局长宣布,为了面对现在的犯罪浪潮,她决定去拥抱那些在街上游荡的罪犯的家人,决定给他们买东西吃,你一定会无言以对的,是不是?那我们来看看布朗斯维尔的变化。

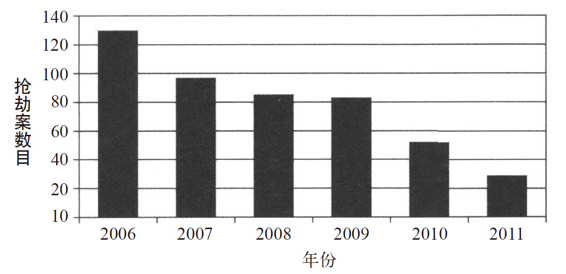

布朗斯维尔的抢劫案

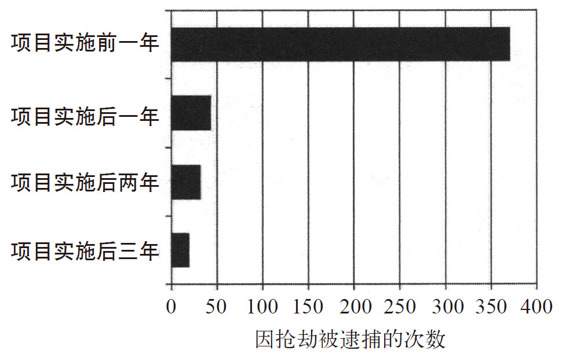

因抢劫被逮捕的J-RIP项目青少年

当莱特斯和沃尔夫写下“需要做的既不是展现出同情,也不是神秘化”时,他们是在说国家权力是无限的。如果你想要强制下命令,你不需要担心那些被你命令的人们会怎么看你。因为你俯瞰一切。但是莱特斯和沃尔夫的说法是一种历史的倒退。而杰弗的做法证明了当权者必须要在意其他人对他们的看法。这里的其他人指的就是那些他们要命令的人。当权者很容易因为这些人的看法而遭受猛烈的攻击。

这就是弗里兰将军在楼而菲地区所犯的错误。他并不关心人们(就如露丝玛丽·劳勒)对眼前所发生的一切的看法。当他站在车上,就像在猎虎的英国统治者;当他在楼而菲寂静的街道上巡查的时候,他认为自己能够结束这场暴动。如果他的车开到巴利莫非的街道上,听到哈里特·卡森敲着盖子大喊“出来啊,快出来啊。楼而菲地区的人们要被杀死了”时,他会发现,暴乱才刚刚开始。

5

北爱尔兰自治区的7月是“游行季”。这时,该地那些信奉新教的保皇党会组织游行,以纪念他们在很久之前对少数天主教派取得的胜利。游行形式五花八门:教会游行,“拱门、横幅和大厅”游行,纪念乐队游行,“充满凶杀情节”以及“踢教皇”长笛乐队游行。还有全部身着银色服饰的乐队游行,风笛游行,手风琴游行,身披彩带、穿着深色套装、戴圆顶高帽的游行……总共有几百种游行,参加游行的有数万人。每年7月12日都会举行一场大型游行,以纪念国王威廉三世于1690年7月12日取得的博伊恩战役的胜利。这场战役奠定了北爱尔兰新教的统治地位。

每年7月12日的前夜,北爱尔兰的游行者都会在街上聚会,并生起熊熊营火。[63]当营火到达一定高度时,人们会选择一个象征物品,然后把它烧掉。过去那些年,人们烧的一直是教皇的肖像,或是他们憎恶的一些当地天主教官员的肖像。下面是一首12日游行小曲,用“克莱蒙蒂娜”(Clementine)调来演唱:

点燃一把营火,点燃一把营火,

顶端直直地刺入天主教徒的心脏,

就把教皇放在正中间,

烧啊,烧掉这该死的一切。[64]

北爱尔兰并不是一个面积广阔的地区。这里的城市人口密度大,建筑密集。所以每当夏天保皇党戴着圆顶高帽,身披彩带,吹着长笛游行时,他们不可避免地要经过那些住着天主教徒的街区。他们游行庆祝的也正是天主教的失败。西贝尔法斯特天主教街区的主要交通干线上的好几个地方,距离穿过西贝尔法斯特新教街区中心的街道只有几分钟的路程。在贝尔法斯特的一些地方,天主教徒的房屋后墙就抵着新教徒的后院。因为距离太近了,所以每家每户都会在后院安装一个巨大的铁丝网,防止邻居朝他们家扔垃圾和汽油弹。7月12日的前夜,保皇党会在城市的各个地方点燃营火,而他们的天主教邻居就会闻到烟味,听到他们的吟颂,还会看到他们的旗帜在熊熊火焰里燃烧。

游行季期间,北爱尔兰经常会发生暴乱。1969年的一场骚乱更是成了北爱尔兰问题的导火索。当时,一支游行队伍在穿过天主教街区时引发了连续两日的骚乱。游行者在穿过西贝尔法斯特街道回家时发生了暴乱,他们烧毁了大量的房屋。[65]第二年夏天爆发的枪战也是发生在新教徒的游行过程中。而就是在这个夏天,弗里兰的耐心受到了考验。试想一下,如果每年夏天美国军队中那些来自北方诸州的退伍老兵也举行游行,以纪念他们在美国内战中取得的胜利,当他们穿过亚特兰大和里士满的街道时会发生什么事。在北爱尔兰黑暗的日子里,当天主教徒和新教徒彼此扼住对方的喉咙勉强活着的时候,游行就是这样的,随时都会发生暴乱。

那个下午,当楼而菲的居民看到英国军队来到他们街区的时候,他们就和贝尔法斯特每个目睹他人法律和命令在此地强制执行的人一样绝望。而他们也同样渴望知道他人的法律和命令是如何强制执行的。他们的世界看起来并不公平。那些将他们的旗帜或教皇肖像放进营火里烧毁的“12日”都已经过去了。在游行季,负责维持和平的机构是(北爱尔兰)皇家警察部队(RUC)。但皇家警察部队里的人大部分都是新教徒。他们是属于对立方的。之前的那个夏天,皇家警察部队几乎没有为阻止骚乱做过任何努力;在新教徒点火烧毁他们的房子时,由英国政府召集的审理委员会表示皇家警察部队的警察只是“没能及时采取有效措施”。当时在场的记者报道说,保皇党去找那些警察,还询问能否借用他们的武器。英国军队来到北爱尔兰的初衷之一,就是来这里做新教徒和天主教徒的裁判,英军要公正,不偏不倚。但是英格兰地区绝大部分都住着新教徒,所以对北爱尔兰地区那些被围攻的天主教徒来说,这些士兵支持新教徒似乎是再自然不过的事了。复活节那天,在宵禁之前,当浩浩荡荡的保皇党游行队伍穿过巴利莫非时,英国士兵就站在游行者和普通居民之间,从表面上来看,他们确实扮演了一个缓冲器的角色。但当时军队面向街上的天主教徒,背对着保皇党——就好像他们认为自己的工作是保护保皇党免受天主教徒的攻击,而不是保护天主教徒免受保皇党的攻击。

弗里兰将军设法在贝尔法斯特执行他们的法律。他首先应该问问自己,他执行法律合法吗?事实上,他的行为并不合法。他所掌管的机构在北爱尔兰天主教徒看来,完全偏向那些在去年夏天烧毁自己朋友和亲人房屋的人,而天主教徒的这种看法是正确的。人们不会遵守无合法性的法律;相反,他们会奋起反抗。[66]

北爱尔兰问题的一大疑团就在于为什么英国人花了这么长时间才明白这个道理。1969年,北爱尔兰问题造成13人死亡,且引发了73起枪杀案,8起爆炸案。1970年,弗里兰决定对这些暴徒和持枪歹徒采取强硬措施。他声称任何一个扔汽油弹的人“都可被他人枪杀”。结果如何?历史学家德斯蒙德·哈米尔(Desmond Hamill)这样写道:

爱尔兰共和军声明,如果有爱尔兰人被杀的话,他们就会枪杀士兵。而由新教徒组成的北爱尔兰志愿军迅速做出回应,只要爱尔兰共和军杀害一个士兵,他们便会射杀一个天主教徒。北爱尔兰志愿军是一个极端且非法的准军事组织。《时代周刊》引用了一个贝尔法斯特居民的话:“在这里,每一个即便不糊涂的人,也都不知道究竟发生了什么事。”

那一年,死亡人数达到25人,共计发生了213起枪杀案,155起爆炸案。英国军队始终坚持己见,他们采取了更为严厉的措施。1971年,死亡人数达到184人,发生了1 020起枪杀案,1 756起爆炸案。紧接着英国人表明了自己的立场。英军实施了一项被称作“拘禁”的政策。北爱尔兰的民权被废除了。该地涌入大量军队。英军声称,他们会逮捕任何一个可疑的恐怖活动分子,并在没有指控或者审判的情况下将可疑人员送进监狱,而且会判处无期徒刑。在这项政策实行期间,有许多年轻的天主教徒被围捕。于是在当时的天主教街区里,例如在巴利莫非,每个人都有一个兄弟、父亲或者一个堂兄弟被抓进监狱里。假如你身边有很多人都曾蹲过监狱,你会觉得法律是公平的吗?法律是否是可预见的?在这种情况下,你觉得自己可以发言,并且意见会被别人听到吗?局势持续恶化。1972年,贝尔法斯特发生了1 495起枪杀案,531起持枪抢劫案,1 931起爆炸案,被英军杀害的人达到497人。在这497人里面有一个名叫埃蒙的17岁男孩儿,他是露丝玛丽·劳勒的弟弟。[67]

“埃蒙来到我家,”劳勒说,“他说,‘我想在你这儿待上一两天。’我说:‘好的,怎么了?’他说:‘妈妈生气了,她勃然大怒。’之后他向我和我丈夫坦白,原来他一直被英军骚扰。每次他出门时,或每次他拐进一个街角时,总之不管他去哪里,英军都会拦住他,然后威胁他。”

他真的为爱尔兰共和军工作吗?劳勒不知道,她说这不重要。“在他们眼里,我们个个都是嫌疑犯,”她接着说,“就是这样的。埃蒙后来被杀害了,被一个英国士兵杀死了。他和他的伙伴们正在抽烟时,英军朝他们开了一枪,埃蒙中枪了。之后,他的生命维持了11周。最后他在1月16日去世了,当时他才17岁半。”她实在无法控制自己,“我父亲就再也没去码头工作。我母亲心碎了,整个人都垮了。那是40年前的事了,可想起来还是那么心痛。”

劳勒是一位年轻的妻子,年轻的母亲。她住在现代化都市贝尔法斯特,她期待着能过上正常的生活。但她却失去了她的家。她受到威胁和骚扰。山那边的亲人都被关押在自家的屋子里。她的弟弟被杀害了。她并不想要过这样的生活,而她同样也不知道发生了什么事。“这是我的生活,我的新生活。”她说,“我是被逼的。我走了。一切都不对了。你知道吗?这里有跟我一起上学的朋友,他们的房屋都被烧毁了。那些说要来保护我们的英军对我们发动了攻击,他们破坏了一切。我学会了吸毒。这并不是一种轻率的行为。我之所以会变成那样,是因为事情发生时我没办法坐在家里什么都不做。我无法做一个朝九晚五工作的母亲。

“人们都称这个事件为北爱尔兰问题,”她接着说道,“这是战争!英军开着他们的装甲车,带着他们的武器开进了这里。你明白的。我们住在一个战场上。英军带着所有能把我们扳倒的武器来到了这里。我们就像那种橡胶娃娃,凹下去了还会再弹起来,就是这样。在这场战争中,我们受伤了。很多人都心痛不已。很长一段时间以来,我一直觉得愤怒,很愤怒。我愧对我的孩子。但这都是环境所迫。我不该是现在这样。我并不是生来就这样的。我是被逼的。”

6

当弗里兰将军的士兵突然出现在楼而菲地区时,居民们第一时间就跑到了圣彼得大教堂。这是当地的天主教堂,离居民区很近。楼而菲和西贝尔法斯特其他的天主教街区一样,这里有一个鲜明的特点,居民都十分笃信宗教。圣彼得大教堂是街区的中心。在工作日,来圣彼得大教堂参加弥撒的就多达400人。当地的牧师是这个群体中最重要的人。他跑着赶过来。他朝士兵走去,警告他们,必须速战速决,不然麻烦就大了。

45分钟过去了,士兵们带着大批武器装备出现了,这些装备有15支手枪,一支步枪,一支施迈瑟式冲锋枪,还有一些炸药和弹药。巡逻队整装待发,他们拐进了一条小巷。过了这条小巷,他们就能离开楼而菲地区了。然而,在穿过小巷的时候,一群人集结在了一起。当装甲车拐进街角时,一些年轻的男子便冲出来朝士兵扔石头。巡逻队停了下来。扔石头的那群人愤怒了。士兵们朝那些男子扔了一些催泪瓦斯弹。人群更愤怒了。刚开始是扔石头,后来变成扔汽油弹,再后来就发展成枪战了。一个出租车司机说他看到有个人拿着一把冲锋枪,朝着巴尔肯街走去。暴徒设置了路障,以阻挡军队前进;一辆卡车着火了,把街尾堵住了。士兵们扔了更多的催泪瓦斯弹。一阵风吹过,楼而菲到处都飘荡着这种气体。人群更加愤怒了。

为什么巡逻队要停下来?为什么他们不继续向前走?牧师已经告诉他们了,不要在这个街区停留。牧师回去找那些士兵,请求他们赶紧走。他说,如果他们不再向人群扔催泪瓦斯弹的话,他会让那些人们也停止扔石头的。但是士兵不听他的。上级下令让他们采取强硬措施,要让人们看到他们对暴徒、持枪歹徒采取强硬措施。牧师转身朝着人群走去。在他走的时候,士兵又扔了许多催泪瓦斯弹。一些霰弹筒滚到了牧师脚下,他蹒跚地穿过了街道,靠着窗台大口地喘着气。在这样一个虔诚的街区里,一个在工作日会有400人参加弥撒的街区里,英国军队差点毒死了一位牧师。

就在这时,暴乱开始了。弗里兰征调了援军。这个街区共有8 000个居民,他们的房屋都很小,沿着狭窄的街道排列。为了征服这个街区,英军派了军队过来——共有3 000名士兵。开进这里的不只有军队;为了对付这些被激怒的天主教徒,弗里兰还从皇家苏格兰部队调来了士兵。皇家苏格兰部队是最具自觉意识的新教徒部队之一。军用飞机在楼而菲上空盘旋,军官通过扩音器喊话,要求人们都待在家里不要出门。街区的每个入口都设置了路障。他们在这里实行宵禁,并挨家挨户地进行搜查。那些士兵年纪在二十一二岁左右,因为天主教徒朝他们扔石头和汽油弹感到痛苦而愤怒。他们去了一户又一户人家,他们朝着墙和天花板开枪,留下了一个又一个的弹孔,他们将卧室翻了个底朝天。来听听英国士兵如何描述那天晚上发生的事吧:

一个穿着睡衣裤的男子出来了,嘴里骂着粗话,拿起一盏灯就朝斯坦的头砸了过去。斯坦躲开了,他用步枪枪柄击倒了那个人。发生的事无法改变,所以很多人都借此机会来发泄他们的愤怒。这一点我再清楚不过了。人们的头被打破了,房子也被毁了。屋里的东西都成了一堆废墟。然而在这片混乱中,仍有一些东西存在着:学校照片;家族照,相片里的人都微笑着(相框裂了);小摆件以及耶稣受难十字架(突然断裂);孩子的哭声;装有教皇像的相框玻璃嘎吱断裂的声音;五颜六色的玩具、电视机的噪声和收音机的噼啪声;彩绘盘子;鞋子;大厅里有一个婴儿,被扔在墙边……我们闯进别人家里时,我看到的就是这样的画面。

那天晚上,有337人被捕,60人受伤。一个名叫查尔斯·奥尼尔的退伍空军士兵被一辆英军的装甲车撞死了。他的尸体就晾在大街上,一个士兵用棍子戳了戳其中一个看热闹的人,说道:“去,你们这些爱尔兰小杂种,死不足惜。”晚上8点时,英军在瀑布路枪杀了一个叫托马斯·伯恩斯的人。当时他和朋友站在一起,朋友正在用木板把商店的窗户封上。他的姐姐来认领尸体时,英军告诉她,他们之所以会枪杀他是因为那个时候他无权上街。晚上11点,一个叫帕崔克·埃利曼的老人穿着拖鞋和睡衣出门去进行睡前散步。他想最坏的时刻应该已经过去了。然而他死在了英军的枪口下。一个经历过宵禁的邻居谈到了埃利曼的死:

就在那个夜晚,英军进入了那个被射杀老人的家里,他们在那里住了下来。老人的姐姐已经搬到街上另一个兄弟的家里了。隔天下午,在“宵禁”的间歇时间里,英军这种擅闯家宅的行为被发现了。当时来的是埃利曼的哥哥、他的女儿和女婿,他们发现门被砸了,一扇窗户破了,衣服杂乱无章地扔在地上,剃须工具则胡乱地放在沙发上,洗碗槽里还有许多用过的杯子。邻居告诉他们,英军还去了楼上,并在上面的卧室睡过觉。

门被砸了。一扇窗户破了。洗碗槽里还有脏碟子。莱特斯和沃尔夫认为最重要的是规则和理性;然而,真正重要的是权力机构为取得合法性做的、或者没做的那几百件小事,就如在那个突然就被他们射杀的无辜居民的家里睡觉,把他家里的东西弄得乱七八糟。

星期天早上,楼而菲地区的局势变得让人愈发绝望了。楼而菲并不是一个富裕的街区。很多成年人如果不去做那些计件工作的话,压根儿就没有工作。街上总是挤满了人。这里的房子都很狭窄,是一些建于19世纪的联排式住宅,造价低廉。房子沿斜坡而建,外墙铺设红砖,一层只有一个房间,浴室则建在后院。几乎没有人家里有冰箱。这些屋子阴暗且潮湿。人们每天都会去买面包,一次性买太多的话,面包都会发霉。但是宵禁到现在已经实行36个小时了,家里已经没有面包了。西贝尔法斯特的天主教徒联系紧密,他们之间很多都有血缘和姻亲关系,因此关于楼而菲陷入困境的消息很快就传开了。哈里特·卡森在巴利莫非街上奔走,边走边敲着锅盖。之后玛丽·德拉姆也开始在街上奔走。[68]她拿着扩音器,边走边在街上对着妇女大喊:“大家赶紧出来吧!把牛奶和面包都装进婴儿车里!孩子们没有东西吃了。”

于是,这些女人便聚集在一起,2个、4个、10个、20个……一直到几千人。“有些人头发上还卡着塑料发卷,丝巾还披在头上,”劳勒回忆道,“我们手挽着手歌唱,‘我们会胜利的。我们总有一天会胜利的’。”

“我们到了山下,”她接着说,“那里的气氛很紧张。英国士兵戴着头盔,持枪站在那里——他们做好了战斗准备。他们的警棍也亮出来了。于是我们拐弯去了格罗夫纳路,我们一边唱一边大喊。我想那些英国士兵应该很吃惊吧。这些推着婴儿车的女人竟敢来挑战他们,太难以置信了。我还记得,当时有一个英国士兵,他站在那儿抓着头无奈地说:‘我们能对这些女人做什么?我们要在此地发动暴乱吗?’我们接着拐进了斯莱特街,我的母校就在那条街上。那里也有英国士兵。他们愤怒地从学校里跑出来,开始了徒手搏斗。我们的头发被他们大把扯掉。英国士兵拽着我们,直接把我们扔到墙边。对,他们殴打了我们。你要是跌倒的话,你得马上起来,不然你有可能被人踩死。他们冲出来的时候都一脸凶相。我记得自己当时站在车顶上,正看着眼前发生的这一切。接着我看到一个男人,脸上还带着剃须泡沫,那人正在整理他的背带,突然间所有的士兵都停下来,不再打我们了。”

那个正在整理他的背带的人正是斯莱特街检查站的指挥官。那天,他也许是英国军队中唯一一个神志清醒的人了,也是唯一一个明白眼前的灾难有多严重的人。一个重型军团的士兵殴打一群推着婴儿车,要去给楼而菲地区孩子喂饭的女人。[69]他命令他的手下都停手。

“你得知道,人们还在游行,后面的人不知道前面发生了什么事。”劳勒接着说,“他们还在一直往前走。女人们正在大喊。人们纷纷从屋子里跑出来帮忙抬伤员。伤员实在太多了。而人们从屋里出来的时候,英国士兵对局面失去了控制。每个人都跑到大街上,街上一下子出现了数万人。就像多米诺骨牌效应一样的。一条街的人们出来了,那么另一条街的人们也会出来,走上大街;再接着,又一条街的人也出来了。英国士兵放弃了。他们不再挣扎了。这些女人强行——我们强行,我们强行闯进去了,我们闯进去了,我们打破了宵禁这一政策。我经常想起这件事。天啊,每个人都很开心。就是那种感觉——我们成功了。”

“我还记得后来回到家时,我突然觉得浑身虚弱无比,整件事让我觉得紧张不安,你懂吗?之后我跟父亲说起了这件事。我说,‘爸爸,你说得对。他们向我们发动了攻击。’我父亲说:‘对。这就是英国军队做的好事。’他说得没错。他们向我们发动了攻击。一切才刚刚开始。”

[59] 很多令人印象深刻的名人都来自布朗斯维尔:两个重量级拳击冠军迈克·泰森(Mike Tyson)和里迪克·鲍(Riddick Bowe)、作曲家阿隆·科普兰、“三个臭皮匠”[由摩尔(Moe)、谢姆普·霍华德(Shemp Howard)——后来换成他的弟弟克里(Curly)、拉里·弗埃(Larry Fine)饰演]、电视节目主持人拉里·金(Larry King)等。在这里就姑且不说那些篮球、足球、棒球明星了,太多了。重点是他们都“来自布朗斯维尔”。没有人能保证他们一直都待在布朗斯维尔。

[60] 纽约市房屋管理局全称为纽约市警察局房屋管理局(New York City Police Department Housing Bureau),1955年并入纽约市警察局。——译者注

[61] 戴夫是大卫·格拉斯贝格的昵称。——译者注

[62] 以下是美国不同种族、不同教育程度人士的监狱服刑率:

白人 1945年–1949年 1960年–1964年 1975年–1979年 高中辍学生 4.2% 8.0% 15.3 高中生 0.7% 2.5% 4.1% 大学生 0.7% 0.8% 1.2% 黑人 1945年–1949年 1960年–1964年 1975年–1979年 高中辍学生 14.7% 41.6% 69.0% 高中生 10.2% 12.4% 18.0% 大学生 4.9% 5.5% 7.6%黑体字是关键数字。69%的黑人男子高中辍学生(出生于1975–1979年间)都曾在监狱服刑。

[63] 在贝尔法斯特,12日的游行要穿越城市,终点在“运动场”(Field),这是一个工作台,是人们集会发表公共演说的地方。下面是1995年一个演说的节选。记住,这个演说发表于《唐宁街宣言》之后。《唐宁街宣言》的发表标志着北爱尔兰和平进程的开始:

我们先来讲讲200年前的历史。当时罗马天主教组成了一个名叫“保护者”的组织,要铲除所谓的异教徒。你应该知道,我是一个新教徒。然而今天与1795年不同。在希特勒和奥斯维辛集中营时代,天主教有一个教皇——他是一个波兰教皇,他和他的教徒眼睁睁地看着几千人被虐待致死,却不说一句谴责的话。

[64] 当然,也有很多儿童曲调的版本。曼彻斯特联队(曼联)的粉丝曾对球队的主要竞争对手利物浦队唱过类似的歌曲,这首歌相对没有攻击性。(顺带说一下,“scouser”用于称呼那些来自利物浦的人,又或是那些讲话带有利物浦口音的人。甲壳虫乐队的组成人员就都是scouser。)

点燃一把营火,点燃一把营火,

顶端直直地刺入利物浦人的心脏,

就把利物浦这个城市放在正中间,

烧啊,烧掉这该死的一切。

也许你会希望能在视频网站YouTube上听到大量的狂热歌曲。

[65] 隔天,一个保皇党暴徒放火烧了孟买街的天主教街区,那里被夷为平地。这个保皇党人很喜欢他们自己的诗句,还为这次的袭击谱了一首小曲:

8月15日,我们进行了一次短途旅行

沿着孟买街往上,烧毁了所有的东西。

我们带了一点汽油,我们带了一把手枪

我们和残忍的芬尼亚人斗志,直到我们把他们都赶跑了。

[66] 多年后,新芬党的领导人盖里·亚当斯说道,宵禁的结果是“成千上万的人……过去他们并不曾想要拥有武装力量,而现在他们觉得必须拥有这种力量”。

[67] 顺便再说一下,1973年时局势并没有变好。英国人采取了更为强硬的措施,有171人被杀害,发生了5 018起枪杀案,1 007起爆炸案,1 317起持枪抢劫案。英军持有的炸药达17.2吨。

[68] 6年后,德拉姆被新教徒中的极端分子枪杀。当时她正躺在贝尔法斯特马特医院的病床上。

[69] 民间有很多关于楼而菲地区宵禁的传说。游行者推着的婴儿车具有两种作用——这是其中的传说之一:第一,人们可以把牛奶和面包装到婴儿车里,带到楼而菲;第二,可以运出枪支和弹药,这是障眼法,英国军队不会觉得奇怪。