《朱利阿诺·梅迪契墓》(《内穆尔公爵墓》),1534年

圣洛伦佐教堂与梅迪契墓

在佛罗伦萨的圣洛伦佐(San Lorenzo)教堂中,有两座祭司更衣所(Sacristies,一译圣器室),是由当地的诸侯梅迪契出资建造的。老的那一所,建于约翰·梅迪契及其儿子科西莫·梅迪契的时代(十四世纪),内面陈列着多那太罗的雕塑、有名的铜门和约翰·梅迪契的坟墓。

1521年左右,大主教尤里乌斯·梅迪契决意在洛伦佐教堂中另建一所新的祭司更衣室,命米开朗琪罗主持。建筑的用意亦无非是想借了艺术家的作品,夸耀他们梅迪契族的功业而已。最初的计划是要把这座祭司更衣所造成一组伟大庄严的坟墓,它的数目先是定为四座,以后又增至六座。米开朗琪罗更把这计划扩大,加入代表“节季”、“时刻”、“江河”等等的雕像。如果这件工作幸能完成,那么,在今日亦将是和西斯廷礼拜堂天顶画同样伟大的作品,不过是在白石上表现的罢了。

1522年,尤里乌斯·梅迪契被举为教皇克雷芒七世(ClimentⅦ),他是第一个发起造这所更衣所的人,他既然登了大位做了教皇,似乎权力所及,更易实现这件事业了,然而直至1527年还未动工。而且那一年,罗马给法国波旁(Bourbon)王族攻下,教皇克雷芒七世也被囚于圣安越官。三个月中间,罗马城被外来民族大肆焚掠,文明精华,损失殆尽。

接着,佛罗伦萨梅迪契族的统治亦被当地的民众推翻了,代以临时民主政府。但不久罗马解围,教皇克雷芒七世大兴讨伐之师来攻打佛罗伦萨的革命党。一年之后,佛罗伦萨终被攻下,梅迪契的统治权重新恢复了,并且为复仇起见,由教皇敕封为佛罗伦萨大公。这时候,意大利半岛上,自由是毁灭了,人民重又堕入专制的压迫之下。

在这两件重大的战乱中,米开朗琪罗并没有安分蛰居,他一开始就加入民主党方面,在围城时,他还是防守工程的总工程师。因此,在佛罗伦萨民主党失败时,他是处于危境中的一个人物,然而教皇保护他,终于没有获罪,这大概是教皇虽在戎马倥偬之际仍未忘怀他建造坟墓的计划之故。

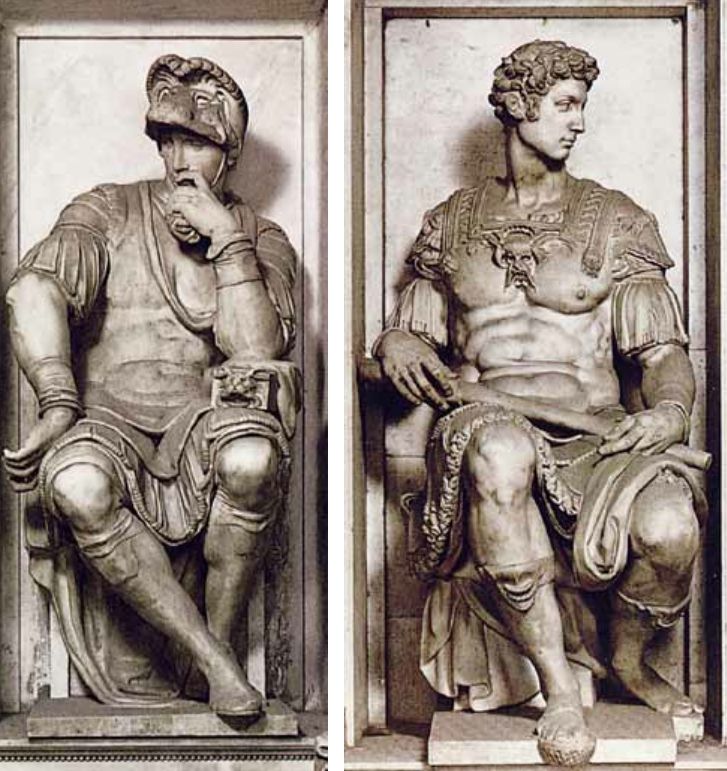

就在这时候,米开朗琪罗完成了那著名的洛伦佐·梅迪契与朱利阿诺·梅迪契墓上的四座雕像——《日》、《夜》、《晨》、《暮》,以及在这四座像上面的《思想者》与《力行者》。

《洛伦佐·梅迪契墓》(《乌尔比诺公爵墓》),1520-1534年

《夜》,大理石,长194cm

《日》,大理石,长185cm

《暮》,大理石,长195cm

《晨》,大理石,长203cm

《思想者》(左,《乌尔比诺公爵像》)和《力行者》(右,《内穆尔公爵像》)

米开朗琪罗五十五岁。一个人到了这年纪必定要回顾他以往的历程,并且由于过去的经验,自然而然地产生一种哲学。那么,米开朗琪罗在追忆或在故国——佛罗伦萨,或在罗马的生活时,脑海中又浮现什么往事呢?他年轻时,曾目击帕齐(Pazzi)族与梅迪契族的政争,以后,他曾做过多明我派(dominician)教士萨伏那洛拉(Savonarola)的信徒,眼见这教士在诸侯官邸广场上受火刑。他又亲见他的故国被北方的野蛮民族蹂躏劫掠,以致逃到威尼斯。他到罗马,和教皇尤里乌斯二世屡次冲突,又是一段痛苦的历史。尤里乌斯二世的坟墓中途变卦,又怀疑他的敌人要谋害他,逃回佛罗伦萨。不久又在博洛尼亚向教皇求和,随后便是五年的台架生活,等到西斯廷天顶画完工,他的身体也衰颓了。1513年2月,教皇尤里乌斯二世薨逝。米氏回至佛罗伦萨,重新想着尤里乌斯二世的坟墓。他于同年3月签了合同,答应以七年的时间完成这工作,他的计划较尤里乌斯二世最初的计划还要伟大,共有三十二座雕像。此后三年中,米氏一心一意从事于这件工程,他的《摩西》(现存罗马文科利的圣彼得罗寺)与《奴隶》(现存巴黎卢浮美术馆)也在这时期完成。这是把他的热情与意志的均衡表现得最完满的两座雕像。但不久新任教皇利奥十世把他召去,委任他建造佛罗伦萨圣洛伦佐教堂的正面,事实上米氏不得不第二次放弃尤里乌斯二世的坟墓。1530年佛罗伦萨革命失败后,米氏受教皇尤里乌斯之托,动手继续那梅迪契墓。原定的六座坟墓只完成了两座。所谓“节季”、“时刻”、“江河”等的雕像只是一些雏形。原定的一个壮丽的墓室变成了冷酷的祭司更衣所。

《思想者》(左,《乌尔比诺公爵像》局部)和《力行者》(右,《内穆尔公爵像》局部)

这是面积不广的一间方形的屋子,两端放着两座相仿的坟墓。一个是洛伦佐·梅迪契的,一个是朱利阿诺·梅迪契的;其他两端则一些装饰也没有,显然是一间没有完成的祭司更衣所。

虽然如此,我们仍旧可以看出这所屋子的建筑原来完全与雕刻相协调的。米开朗琪罗永远坚执他的人体至上、雕塑至高的主张,故他竟欲把建筑归雕刻支配。屋子的采光亦有特殊的设计,我们只须留神《思想者》与《夜》的头部都在阴影中这一点便可明白。

坟墓上面放着两座人像,他们巨大的裸体倾斜地倚卧着,仿佛要堕下地去。他们似乎都十二分瞌睡,沉浸在那种险恶的噩梦中一般。全部予人以烦躁的印象。这是人类痛苦的象征。米氏有一段名言,便是这两座像的最好的注解:

“睡眠是甜蜜的,成了顽石更是幸福,只要世上还有羞耻与罪恶存在着的时候。不见不闻,无知无觉,便是我最大的幸福;不要来惊醒我!啊,讲得轻些罢!”

“白天”醒来了,但还带着宿梦未醒的神气。他的头,在远景,显得太大,向我们射着又惊讶又愤怒的目光,似乎说:“睡眠是甜蜜的!为何把我从忘掉现实的境界中惊醒?”

使这痛苦的印象更加鲜明的,还有这《日》的拘挛的手臂的姿势与双腿的交叉;《夜》的头深深地垂向胸前,肢体与身材的巨大,胸部的沉重,思想也显得在大块的白石中迷蒙。上面的两个人像应该是死者(即洛伦佐与朱利阿诺)的肖像,然而它们全然不是。我在上一讲中所提及的“千百年之后,谁还去留神他们的肖似与否”那句话,便是米开朗琪罗为了这两座像说的。我们知道米氏最厌恶写实的肖像,以为“美”当在理想中追求。他丢开了洛伦佐与朱利阿诺·梅迪契的实际的人格,而表现米氏个人理想中的境界——行动与默想。梅迪契是当日的统治者、胜利者,然而行动与默想的两个形象,和这胜利的意义并不如何协调,却与其他四座抑郁悲哀的像构成“和谐”。进一层说,这座纪念像大体的布局除了表现一种情操以外,并亦顾到造型上的统一,和西斯廷天顶画中的奴隶有同样的用意。墙上的两条并行直线和墓上的直线是对称的。人体的线条与四肢的姿势亦是形成一片错综的变化。朱利阿诺墓上的《日》是背向的,《夜》是正面的,这是对照;两个像的腿的姿势,却是对称的。当然,这些构图上的枝节、对照、对称、呼应、隔离,都使作品更明白,更富丽。

然而作品中的精神颤动表现得如是强烈,把欢乐的心魂一下就摄住了,必须要最初的激动稍微平息之后,才能镇静地观察到作品的造型美。

我们看背上强有力的线条,由上方来的光线更把它扩张、显明,表出它的深度。《日》与《夜》的身体弯折如紧张的弓;《晨》与《暮》的姿势则是那么柔和,那么哀伤,由了阴影愈显得惨淡。在《日》与《夜》的人体上,是神经的紧张,在《晨》与《暮》,是极度的疲乏。前者的线条是斗争的、强烈的,后者的线条是调和的、平静的。此外,在米氏的作品中,尤其要注意光暗的游戏,他把人体浴于阴影之中,形成颤动的波纹,或以阴影使肌肉的拗折,构成相反的对照。

至于两位梅迪契君主的像,虽然标着《思想者》与《力行者》的题目,但显然不十分吸引我们的注意。他们都坐着,腿的姿态与《摩西》的相同。表情是沉着、严肃,恰与全部的雕塑一致。两个像的衣饰很难确定,朱利阿诺的前胸披着古代的甲胄,然而胸部的肌肉又是裸露的;他的大腿上似乎缠着希腊武士的绑带,但脚是跣裸的。

我们不能忘记米开朗琪罗除了雕刻家与画家之外,还是一个抒情诗人。在长久的痛苦生涯之后,他把个人的烦闷、时代的黑暗具体地宣泄了。这梅迪契墓便是最好的凭证。