你想“顺应本性”来生活?哦,高贵的斯多葛派,这是多么具有欺骗性的话语!试想一下,一个完全依照本性的存在物,无休止的浪费,无尽的冷漠,生活漫无目的,凡事不经考虑,不仁慈不正义,既富饶,又荒瘠不定;试想一下,冷漠竟然成为了一种力量——你怎么能顺应“冷漠”而生活?

——弗里德里希·尼采《善恶的彼岸》第9节

到目前为止,我已经力陈人权基于人性的缘由,但我仍然没有定义什么是人性。鉴于人性、价值与政治之间如此密不可分的联系,人性这一概念好几个世纪以来一直让人争论不休,这也就不足为奇了。传统说来,大多数讨论都聚焦于“究竟在哪儿为‘先天本性与后天养成’划定界线” 这一历久弥新的问题;直至二十世纪末期,另一场争论取代了它。新的争论将天平倾斜向了“后天养成”一方,他们坚定地认为,人类的行为如此具有弹性,以至于谈论人性已经失去了意义。尽管生命科学的新近发展让这一观点已经越来越站不住脚,但是反对人类本性的观点继续存在:环保学家保罗·埃利希最近表达了这样的期望,人类将永久性地放弃谈论人性的所有话题,因为它实在是一个毫无意义的概念。[1]

在本书中我将使用的“人性”一词定义如下:人类本性是人类作为一个物种典型的行为与特征的总和,它起源于基因而不是环境因素。

也许,“典型”一词需要做进一步的解释。我使用此词的方式与动物行为学家提及“某物种典型的方式”是同一个含义(例如,一夫一妻式对偶结合是知更鸟与猫鹊的典型行为,但大猩猩或猩猩不是这样)。对动物“本性”一词常有的误解是,认为这个词喻示着某种僵硬的基因决定论。事实上,即便属于同一物种,所有的自然特征仍然表现出相当程度的差异;如果不是因为这样,自然选择与进化适应根本不会发生。对像人类这样的文化动物更是如此:因为行为可以习得而改变,不可避免地,人类的行为差异会越来越大;比起那些无法进行文化习得的动物来,人类的行为将更大程度地受到个人环境的影响。这就意味着,典型性是一种富有统计学意义的人工产物——它指涉的是人类行为与特征分布的中位数。

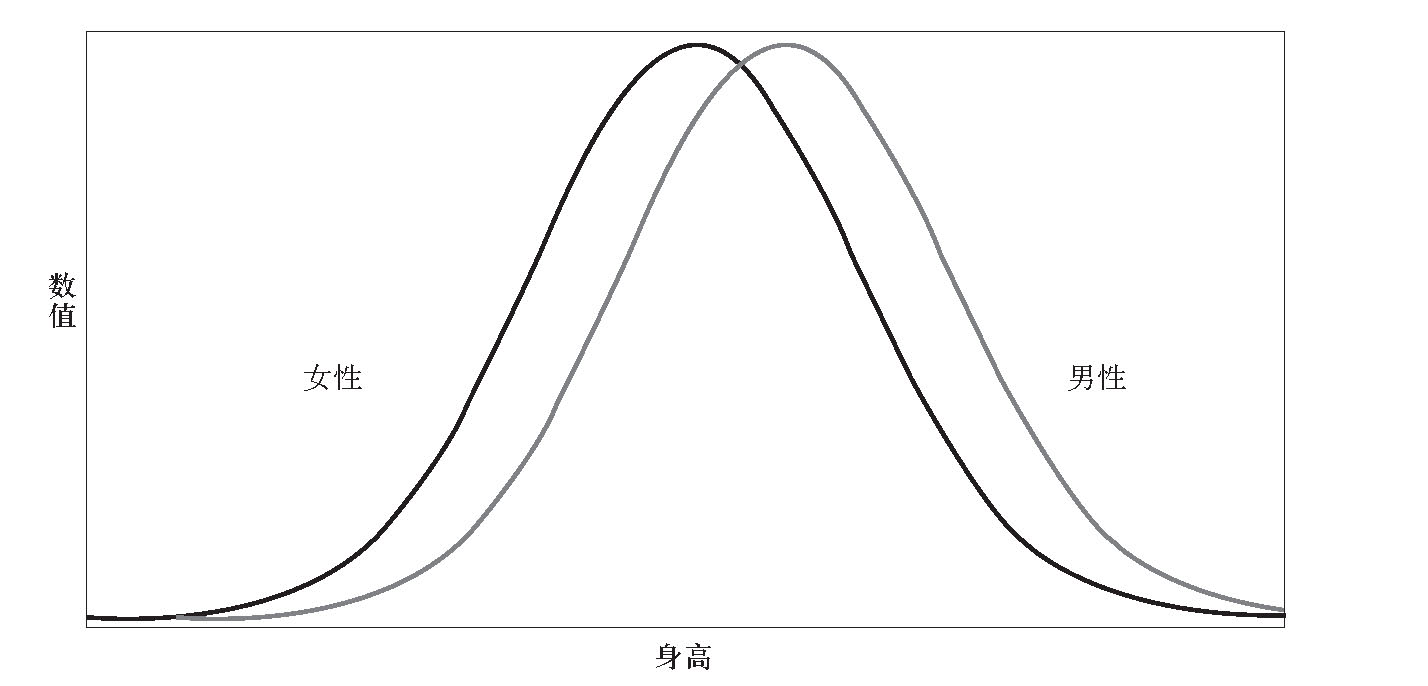

以身高为例。很显然,人类的身高参差不齐;在任何给定的人口群体中,身高会显示出统计学家所说的正态分布(即钟形曲线)。假设我们要绘制当前的美国男女身高图,它们会如图1所显示的那样(曲线仅仅做演示用)。

这些曲线告知了我们许多事情。首先,不存在“正常”身高,但是,一个群体内的身高的分布有其中位数及平均值。[2]严格说来,并不存在所谓的“某物种典型的”身高,只有某物种典型的身高分布。我们都知道侏儒与巨人的存在。侏儒与巨人并没有严格的定义;统计学家也许会主观判断说,侏儒应该从低于平均值两个以上的标准差算起,巨人则是高于平均值同样的数值。侏儒或巨人都不希望被这样归类,因为这些话语隐含着畸形和羞辱的意味,用伦理学的话来说,没有任何理由歧视他们。但这些并不意味着谈论人类作为一个群体的典型身高是没有意义的:人类身高分布的中位数与猩猩或大象的身高分布中位数是不同的,钟形曲线的形状——意即差异的程度——也会不同。基因在决定中位数及曲线的形状上起了重要的作用;基因也决定了男女身高的中位数及曲线彼此不同。

图1 身高分布,2000年

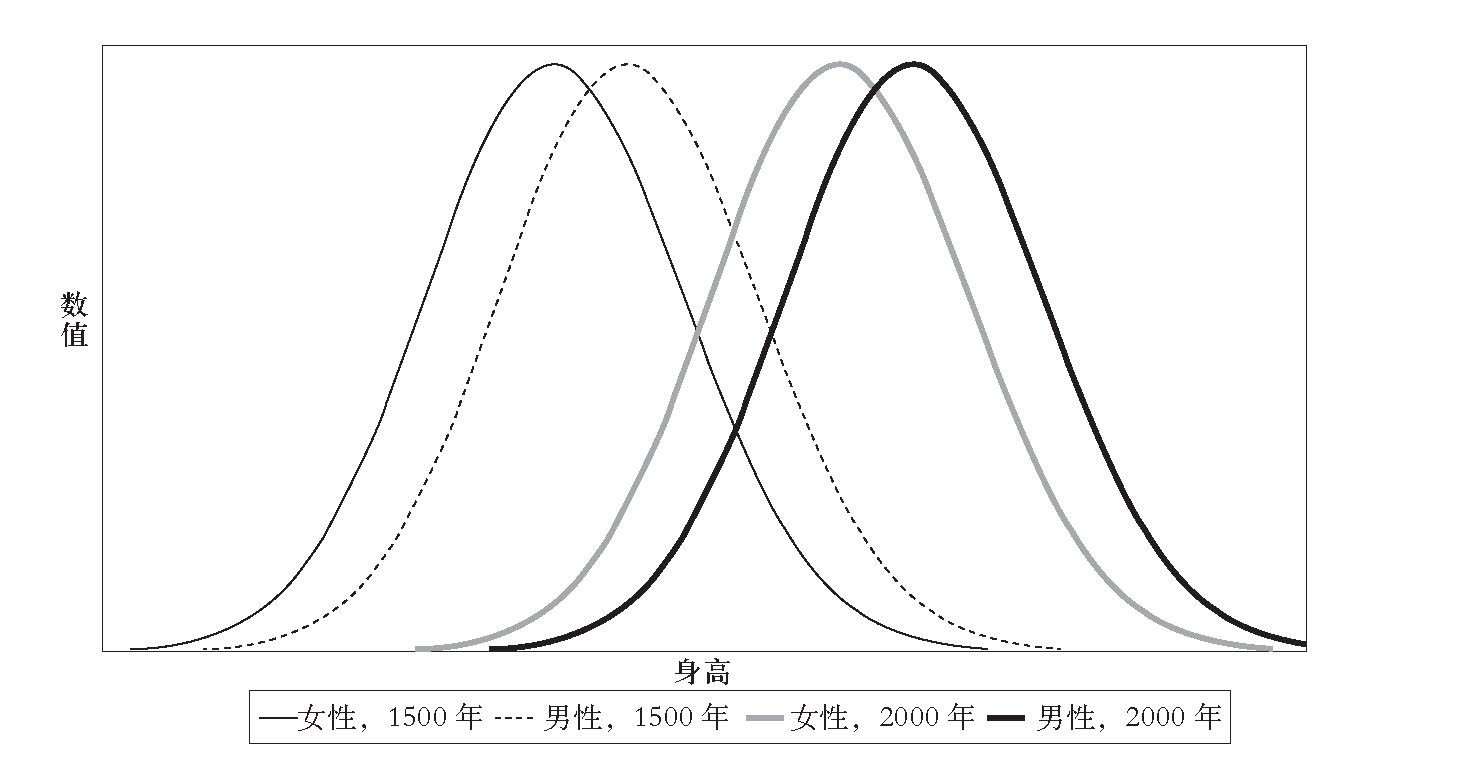

但是,事实上,先天与后天互动的方式远比这复杂。人类群体的身高中位数的差异并不仅仅存在于性别间,它也会因人种与种族而不同。环境在其中发挥了很重要的作用:过去好几代,日本人身高的中位数远比欧洲人要低;但是二战以后,由于饮食变化及生活改善,日本人身高的中位数在显著增加。总体说来,由于经济发展及营养改善,全球范围人类的中位数身高都在增加。如果我们将某一个欧洲国家1500年与2000年的身高分布进行对比,它会显示出如图2的系列曲线。

因此,人类本性并没有划定一个单一的人类身高中位数;正常说来,中位数身高的分布取决于饮食、健康及其他的环境因素。当游客在博物馆看到中世纪骑士的战服时,会非常明显地观察到,自中世纪以来,人类的平均身高已大幅增加。另一方面,这种差异的变化是有限的,它受到基因的限制:如果你剥夺某个群体足够他们生活的卡路里,他们会饥饿至死,但不会因此长得更矮;而一旦超过某个点,增加卡路里吸收只会让他们更肥胖,而不会长得更高。(不用说,这就是今天发达世界的情况。)2000年时,欧洲女性的平均身高比1500年时欧洲男性的身高要更高;但男性整体仍然要比女性高。不管在历史上还是现在,任何一个给定群体的实际中位数很大程度上是由环境所决定的;但整体差异存在的幅度,以及男女身高的平均差异,它们是遗传的产物,因而是由本性所决定的。

图2 身高分布的历时曲线

从统计学的角度定义人性,这也许让人十分意外,因为这个定义既与我们通常所理解的人性不一致,也不是亚里士多德或其他哲学家所提到的人性概念。但事实上,这是对人性这一概念更为精确的用法。当我们观察到某人受贿、摇着头对我们说出这样的话,“背叛信任,这就是人性”;或者当亚里士多德在《尼各马可伦理学》中坚称“人是天生的政治动物”;这两句话从未喻示着所有人都受贿,或所有人都是政治动物。我们都知道有正直的人,也有甘做隐士的人。对人性贸然下定论,要么指的是可能性(也就是说,是关于大多数人在大多数时候的选择),要么就是一个关于人可能会如何与环境互动的前提性假设(“如果面临不可拒绝的诱惑,大多数人会受贿”)。

反自然之道而行

过去这些年,共有三大类的论据提出,用以反对传统的人性概念,认为其具有误导性,并且指涉一些根本不存在的东西。第一类论据是,根本没有真正的、普遍存在且可以追溯至共同本性的人性,即便存在也微乎其微(比如,所有的文化都认为健康比疾病好)。

伦理学家大卫·黑尔认为,许多被称作普遍的人类特质,以及我们物种所独有的特征,事实上并非如此。这甚至包括语言:

人类语言并不广泛分布于人群中。有些人既不会说,也不懂任何可能被称作语言的东西。某种意义上,这样的人也许不会被认为是“真正的人”,但他们仍然在生理上与我们是同一物种……如果他们有一种不同的基因构造,并且暴露在一系列有益的环境下,那么他们也有可能学会与我们相同的语言技能,从这个意义上说,他们也是潜在的语言使用者。但这一“与事实相反的”前提条件也能够被应用在其他物种身上。也是在同一意义上,猩猩拥有学会语言的能力。[3]

黑尔继续指出,如果物种的某一些特征并不会正态分布,这样的特征就不能够用简单的中位数及标准差来形容。血型就是一个例子:某人可能拥有O型、A型、B型、AB型血型的一种,但是不可能有一个O型与A型中间的血型。血型与人类DNA中的等位基因相对应,有时是显性,有时是隐性,就像可以被打开与闭合的开关。或多或少地,某个人群流行某几种血型,但是这种流行并没有形成一个连续体(像身高的差异那样),因此,说血型是物种典型的特征,这毫无意义。有一些特征会连续性地分布,例如,尽管肤色有浅色与深色之分,但某一种族群体还是会最大程度地集聚在某一种颜色或模式下。

认为普遍人性不存在的观点只是看起来煞有其事,因为它将“普遍”定义得太过狭隘。没错,我们确实不能谈论一个“无所不包的普遍”或处于中位数的血型,但这是因为,血型是统计学家所称的分类型变量——也就是,这类变量的特征是,它们是一系列没有排序的、各不相同的类型。同样,谈论典型的肤色也不太可能。但许多其他的特征,比如身高或力量,以及智力、进攻性、自尊感等心理特征,在任何给定的群体中都会呈现出正态的、围绕中位数的连续性分布。某一人群与中位数的差异大小(即标准差),某种意义上,是衡量中位数有多典型的方法;标准差越小,中位数越典型。

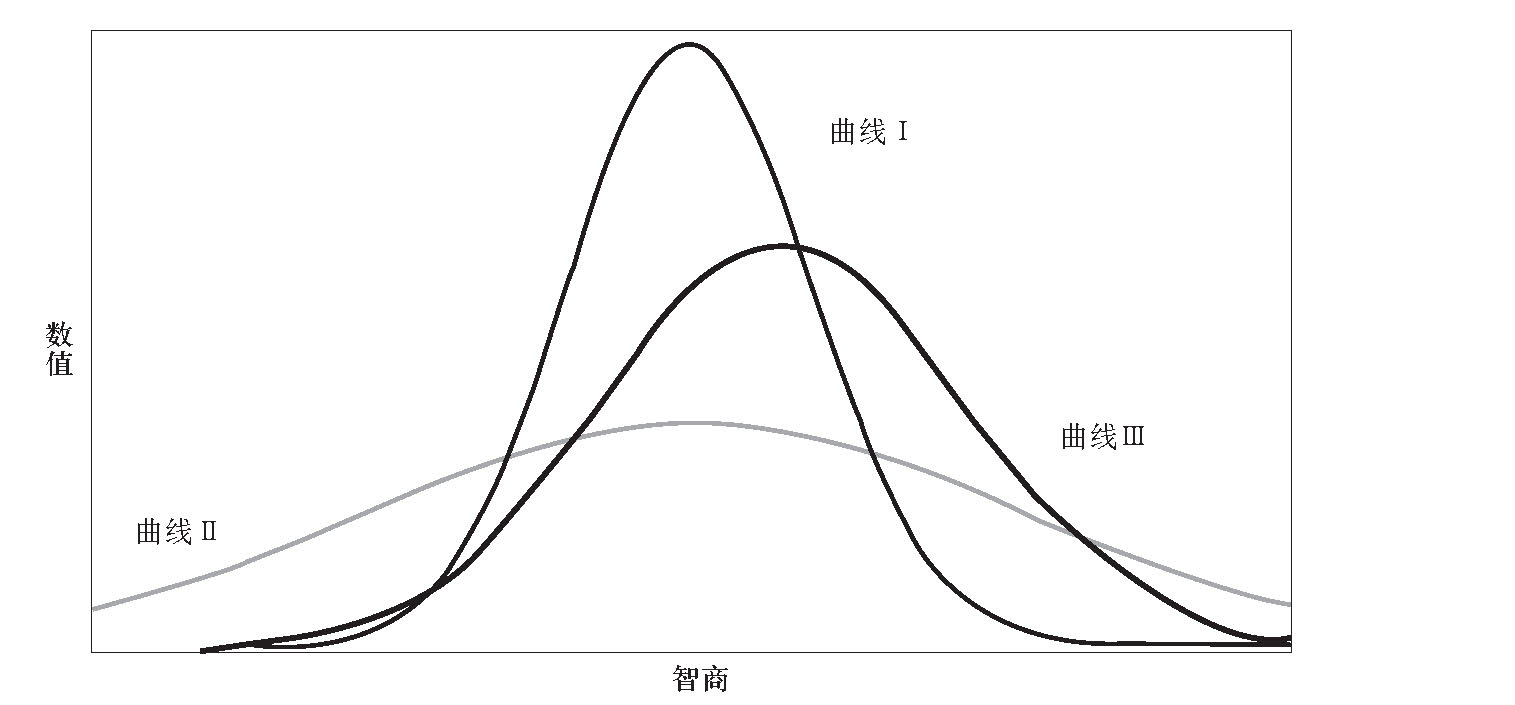

这就是理解“普遍人性”这一概念的具体情境。某一特征并不需要处于差异(标准差)为零的情况,才能被认为是普遍的,因为几乎没有这种情况存在。[4]毫无疑问,有些雌性袋鼠基因突变,出生时就没有育儿袋;有些公牛出生时头上有三只角。类似这样的情况并不会让“育儿袋是袋鼠的重要组成部分”或“公牛是通常头上长两只角的生物”这样的论断失去意义。[5]某一特征一旦被认为是“普遍”时,它更需要有一个单一的、独特的中位数或模型点,一个相对较小的标准差——正如图3的曲线I。

对人性这一概念的第二种批评,是这些年一直被遗传学家理查德·列万廷(Richard Lewontin)[6]所重复提及的观点,大意是,器官的基因型(即DNA)并不会完全决定它的表现型(即最终从DNA发育而成的真实生物)。这就是说,我们的外官与特征,更不用说精神状况或行为,是由环境而不是遗传所决定的。事实上,基因在器官发育的每一个阶段都与环境互动,因此,它比人性观点的支持者所说的决定性作用要小得多。

图3 智商分布图

在身高中位数的案例里,我们已经对此有所了解;身高,一部分由天生决定,另一部分由饮食和其他营养因素所决定。列万廷用一系列其他的案例来说明他的观点。他指出,即便是生来基因完全相同的老鼠,它们对环境中毒药的反应也会不同;两个相似的婴儿,他们的指纹却从未相同。[7]有一类生长在山中的植物,它们的外观会随着所在海拔高度而完全改变。我们也熟知,两个具有相同基因禀赋的婴儿,外观与精神会表现出迥异的差别,这是基于他们母亲在怀他们时的行为——妈妈是否饮酒、吸毒、营养是否足够等等。因此,在孩子出生前,它已经开始了与环境的互动;用这一观点看来,我们希望归类于本性的特征,其实不过是复杂的“本性-环境”互动的副产品。

我们可以使用不同的分布曲线专门来重现先天-后天的这场争论。比如,图3中较高的曲线I是关于某一人口群体的智商假设性分布图,我们(不切实际地)假设,所有人都面临着相同的环境,影响他们智商的因素如营养、教育等等都相同。这条曲线展示的是本性的或基因的差异。曲线II是在给定群体中事实上存在的智商分布,它反映了这样的事实,社会在某些方面会影响智商,有些人受益,而有些人受损。这条曲线更短,更平,显示更多的个体与中位数间存在着较大的差异。这两条曲线在形状上差异越大,它表明,相对于遗传,环境的影响就越大。

到目前,列万廷的观点都是有效的,但它却鲜有伤及人性这一概念。在探讨身高时我们已经注意到,环境可以改变中位数的身高,但是它很难在某个特定局限时使人长得更高,也不能使女性的平均身高胜过男性。更进一步的是,在环境、基因型与表现型间通常存在一种线性的关系,如果基因型差异呈现正态分布,那么表现型差异也将呈现出正态分布。换句话说,我们的饮食越有营养,我们可能会长得更高(在我们物种特定的范围内);尽管受到环境的影响,但身高分布曲线仍然存在唯一的中点。大多数人类特征不会像生长在山上的植物那样,高度不同则外观完全不同。如果在寒冷的气候下长大,婴儿不会长出皮毛,即便住在海边,也不会长出鱼鳃。

那么,争论的重点就不再是环境到底是否会影响人类作为物种的典型行为与特征,而是它到底在多大程度上有影响。第2章已经说过,默里与赫恩斯坦在钟形曲线中断定,大约70%的人类智商的差异是由遗传而非环境造就的。列万廷及其同事反驳道,实际上的数字比这要低很多;在列万廷他们看来,可以一直低到遗传因素最终在决定人类智商上仅有微小的作用。[8]这是一个关于实证的议题,好像列万廷看起来是错误的:通过对大量双胞胎进行研究,心理学科的共识是,尽管数字比默里-赫恩斯坦的估计要低,但它仍处于40%—50%之间。

到底哪一个特征或行为会遗传,这在程度上有较大差异;对音乐的嗜爱基本上完全是由环境所决定的,它对像亨廷顿氏舞蹈症这样的基因疾病几乎毫无影响。了解某一特征的可遗传度,这相当重要,特别是像智商这么重要的特征:处于曲线I与曲线II相交范围的左右两边的个人,它们的差异大概都是由于环境而非本性造成的。如果处于该范围内的人群众多,它极有可能通过饮食、教育及社会政策等方式的联合,将其推高到曲线III中的中位数。

如果说列万廷关于“基因型并不必然决定表现型”的观点可以广泛应用到各个物种,那么对“物种典型本性”的第三种批评则仅仅适用于人类。[9]即,人类是文化动物,能够基于所得知识修正行为,并且通过非基因的方式将知识传承给下一代。[10]这意味着,人类行为的差异实际上比任何其他物种都要大:人类的亲戚系统包括复杂的宗族与世系,直至同一父母的家庭,但猩猩与知更鸟的亲缘系统就与此不同。按照反对人类本性说的辩论家保罗·埃利希的说法,我们的本性就是不存在唯一的人类本性。因此,他认为,“长期在民主政体下生活的公民与那些已经习惯于独裁体制的臣民有着截然不同的人性”;但在另一节点上他又观察到,“日本人的本性由于战败与日本战争罪行的暴露发生了翻天覆地的变化”。[11]这会让人想起弗吉尼亚·伍尔夫小说中的经典句子:“大约在1910年12月,人类品质发生了改变。”

埃利希只不过是重申了人类行为的社会建构主义激进学派的观点,该观点在五十年前颇为盛行,但由于近些年研究的新进展,它已经逐渐风头不再。确实,基因决定许多事情,从乳腺癌到人的攻击性,这样的媒体报道广为流传,使人产生一种基因决定论的错误印象;此时提醒大家文化与社会建构也起到相当重要的作用,这十分有必要。但是关于智商40%—50%可遗传的发现已经内含了文化对智商影响的估断,它表明,即便把文化列入考虑,智商的主要成分还是由基因所决定的。

认为人性并不存在,因为人类是可以进行学习的文化动物,这样的观点本质上给人以误导;因为它针对的是假想的定论。从来没有哪位严肃的人性学者否认过人是文化存在,或者人能够通过学习、教育及制度改变生活的方式。亚里士多德说过,人的本性并不会像橡子自动长成橡树一样,自发自在地让人繁盛。人的兴旺需要依赖于美德,而美德需要人用心地学习:“因此,美德既不是因为本性而存在,也不会因为损害本性而受益;本性给予了我们接受美德的能力,(正是它)通过习惯使人日臻完美。”[12]这种个体发展的可变性正对应了正义规则的可变性:并不存在所谓的自然正义,“一切正义规则都是可变的”。[13]正义的完善要求人建立城邦,为城邦制定适合其既定情形的法律。[14]亚里士多德曾说,“尽管右手天生比左手要更为强大,但一个人仍可以将双手变得同样灵活”:文化可以补足甚至超越本性的不足。在亚里士多德的理论体系中,有相当大的空间适合谈论我们今天所说的文化变异与历史进化。

柏拉图与亚里士多德都认为,理性并不仅仅是自然赋予的一系列认知能力。反而,它显示的是一种对知识与智慧孜孜不倦的追求,这种追求少年时期主要通过教育的形式培育,而后则是通过经验的积累。人类理性并不会指定一套单一的制度体系,或告知康德后来标之以“先天形式”(意即以数学证明的方式)的最佳生活方式。然而,它确实使人进入了关于正义性质的哲学思考,或者找到了基于不变的本性与改变着的环境而生活的最好方式。人类追求知识孜孜不倦的开放状态完全与人性这一概念兼容——实际上,正是它构成了古典政治哲学中至为重要的组成部分,它告诉我们先哲理解的人性是什么。

那么,到底什么是人性?

生命科学已经在人类行为与人类本性的经验知识库中添加了许多有用的东西;现在值得重新探寻某些经典的人性解释。据此我们可以辨知,哪些在新的证据之下仍能站得住脚,哪些已经被否定,哪一些需要根据我们所拥有的知识进行修正。有许多学者已经在尝试这么做,包括罗杰·马斯特斯(Roger Masters)[15],迈克尔·鲁斯(Michael Ruse),爱德华·威尔逊(Edward O. Wilson)[16],以及拉里·阿恩哈特(Larry Arnhart)。[17]阿恩哈特的著作《达尔文式的自然权利》(Darwinian Natural Right)试图说明,达尔文并没有损害亚里士多德的伦理体系,今天达尔文生物学的许多研究结论都能用以支持亚里士多德关于自然道德的观点。[18]阿恩哈特列举了二十种标志着人类本性的普遍性自然欲望。[19]

像这样的清单极可能很有争议;它们要么太过于简短和概化,要么就过于细致和缺乏代表性。为了我们现在的目标,比提供一个包罗广泛的定义更为重要的是,将物种独有的特征进行归零校正,因为这对于我们理解人的尊严这一终极问题十分关键。我们可以从认知开始,认知是人类引以为傲的物种特征。

内植的白板

下面将看到,这些年我们所习知的人性多是与我们感知、学习与智力发育相关的物种典型行为。人类有自己认知的模式,它与猿猴及海豚的认知完全不同;人类认知可以逐渐累积,对知识处于开放状态,当然,也并不是没有止境。

一个明显的例子是语言。事实上人类语言是约定俗成的,不同人类群体间横亘的最大峡谷就是不能通晓彼此的语言。另一方面,学习语言的能力又是人人拥有的,并且由大脑的某些生物特征所管理。1959年,诺姆·乔姆斯基(Noam Chomsky)宣称:“所有语言的句法之下都隐藏着深层的结构。”[20]今天,人们已经广泛接受了这种观点:这些深层结构是天生的,是大脑在发育过程中由基因进行设定的。[21]孩子发育的第一年的某个时段,学习语言的能力出现,随着孩子到达青春期而渐次下降,这些是由基因而不是文化决定的。

近些年,认为人类认知有其天赋的形式,这一观点既受到大量的实证支持,同时也遭遇了许多抵制。特别是在盎格鲁撒克逊世界,抵制的理由在于约翰·洛克及其英国经验主义学派根深蒂固的影响。洛克在《人类理解论》中有这样的论断,人的头脑里没有先天存在的理念,特别是没有先天存在的道德理念。这就是洛克著名的“白板论”:大脑就是一种通用的电脑,它能输入,也能操作出现在它面前以及它所感知到的数据。但它的储存库在出生那一刻是完全空白的。

洛克的“白板论”在二十世纪中叶仍然是一个强大富有吸引力的理论,那时它被约翰·沃森(John Watson)及斯金纳(B. F. Skinner)的行为主义学派所采用。沃森与斯金纳将它往前推向了一个更为激进的版本,该版本的大意是,不存在所谓的物种典型的学习模式,例如,只要给予足够多的奖励与惩罚,鸽子也能像猿猴和人类一样在镜子前面认出自己来。[22]现代文化人类学也接受了白板理论的假设;此外,人类学家还认为,时间与颜色等概念都是社会建构的产物,并不存在于每个文化中。[23]过去从事这一领域的研究及相关的文化研究的两代学者都试图去找出人类文化实践中不寻常、怪异与未曾预期的部分,这正是由于信奉洛克的假设,任何一次对于寻常规律的例外,都会让规律失效。

现在,白板理论已经被废弃不用。认知神经科学与心理学的研究已经取代白板理论,它们认为,人的大脑是一个充满高度适应性的认知结构的分子器官,这些中的大多数都是人类所独有的。事实上,存在着天生的理念,或者更准确地说,存在着天生的物种典型的认知形式,以及物种特有的情感性认知反应。

洛克认为“不存在天性理念”的观点,其问题的根源一部分是由于定义:洛克认为只要群体中的任何一个个体不共有这一理念,那么就不能说它是天生的或普遍存在的。使用本章开始所用的统计学语言,实际上,洛克是在说,天赋或本性的特质必须不存在变异,或者标准差为零。但正如我们所知的,自然中不存在拥有这种特征的事物:即便是拥有相同基因型的同卵双胞胎,由于在母体子宫时细微的环境差异,也会在表现型上显示出差异。

洛克认为不存在普遍性道德的理由也有着相似的缺陷,因为它同样要求标准差为零。[24]他认为,黄金法则(即,互惠原则)是基督教及世界其他宗教的重要理念,但并不是所有人都遵从它,实践中也有许多人违背它。[25]他指出,即便父母对孩子的爱护,以及孩子对父母的孝敬之情,也不会阻止如杀婴罪及蓄意杀害老人这类畸形事情的发生。[26]洛克观察到,明格里利亚人(Mingrelians)、希腊人、罗马人等社会常常发生杀婴事件,并且毫无罪恶感。

尽管以非常清晰的语言形式来表述黄金法则并不普遍见于人类文明,但是几乎没有文明不在实践着某种类型的互惠行为,只有极少数社会没能将其作为道德行为的重要组成部分。一个有力的案例能够证明,这一切并不是简单的习得行为。生物学家罗伯特·特里弗斯(Robert Trivers)在书中已经表明,某种形式的互惠行为,并不仅仅显见于人类各个文明中,许多非人类的动物行为中也有,这就说明,它有基因的原因。[27]同样,基本的亲戚选择理论也解释了进化过程中父母之爱出现的缘由。

近些年来,涌现出一大批关于杀婴罪的伦理学研究,它们表明,在动物世界及人类文明中大量存在着这种行为。[28]但所有这些都没能证明洛克的观点,因为,当你越近距离观察这些杀婴案件,你就越清晰地看到,激起它们的通常是强大的父母关爱已经完全被推翻的例外情况。[29]这些例外情境包括:继父或新配偶出于灭绝竞争对手后代的欲念;母亲一方受制于绝望、疾病或极端贫困;社会文化偏好男性;婴儿本身身患重病或天生畸形。很难发现杀婴事件主要不是发生在社会底层;在社会底层,家庭抚养孩子所需的资源、养育本能发挥着主要作用。与洛克观点不一致的是,即便当杀婴事件发生,他们也很少“不伴有随之而来的遗憾”。[30]因此,更广义地来思考,杀婴罪类似于谋杀罪:它常常发生,但是一定会受到广泛的谴责与限制。

换言之,由于原始人类日益成为交往密切物种的现实需要,随着时间推移,在进化过程中产生了自然的人类道德感。在狭隘的意义上说来,洛克的白板理论是正确的,我们确实并没有生而具有可执行的抽象的道德理念。但是,存在一种天生的道德敏感,它以一种物种范围内相对统一的方式指引道德理念形成。这反过来又成为康德所说的“统觉的先验统一”的一部分——也就是,人类感知实在并赋予其秩序与意义的方式。康德相信,空间与时间是人类统觉结构中唯一必不可少的组成部分,但是我们可以在其中添加一些其他的清单。我们能够分辨颜色,辨别气味,认知面部表情,解析语言中欺骗的证据,避免某些危险,参与互惠行为,发起复仇行动,感到尴尬,爱护孩子,孝敬父母,对乱伦及同类相残感到厌恶,分析事情的因果联系等等,这是因为进化已经在人的大脑中预先设定了人类物种典型的行事方式。以语言为例,我们必须通过与环境沟通实践这些能力,但它的发展潜能,它们被设定的可以发展的方式,都是一出生便一直在那儿的。

人类物种特性与动物权利

当我们谈及动物权利,权利与物种典型行为之间的联系就变得显而易见。当前全球范围内掀起了非常强势的保护动物权利运动的浪潮,它们试图增进猴子、鸡、貂、猪、牛等动物的权利,这些动物被人类以屠杀、进行实验、吃掉、穿戴、变成垫衬等等属于手段而非目的的方式对待。这场运动激进的一支偶尔会发生暴力行为,炸毁医疗实验室及鸡肉加工厂。生物伦理学家彼得·辛格(Peter Singer)致力于推广动物权利,批判“人类的物种歧视”——即不公正地把人类物种的权利凌驾于其他物种之上。[31]所有这些让我们不得不考虑第7章开篇詹姆斯·沃森所提出的问题:到底什么能够赋予火蜥蜴权利?

对这一问题最简单也最直接的回答是,它们能感知病痛与苦楚,这一回答不仅适用于火蜥蜴,也同样适用于神经系统发达的更为高阶的物种。[32]这是任何一个有宠物的人都能验证的伦理现实,保护动物权利运动背后的道德动机是减少动物的痛苦。我们对这一议题的敏感,一部分源自平等原则在世界范围内的推广,一部分也由于我们对动物相关经验知识的更多累积。

近些年,动物行为学的研究进展试图消除曾经划定在人类与其他动物世界之间的鲜明界线。理所当然,达尔文为这一观念提供了理论的支撑,人类从猿猴祖先进化而来,所有其他物种也都经历了连续性的改进。许多我们曾经认为专属于人类的特征——包括语言、文化、理性、意识等等——现在也被认为是许多非人类动物的特征。[33]

举个例子,灵长类动物学家弗兰斯·德瓦尔(Frans de Waal)指出,文化——通过非基因的方式向后代传递习得行为的能力——并不是人类所独有的成就。他援引了著名的栖居在日本小岛会洗土豆的猕猴作为示例。[34]二十世纪五十年代,一群日本灵长类动物学家观察到一只猕猴(我们就称它为猴界的阿尔伯特·爱因斯坦吧)竟养成了在当地小溪冲洗土豆的习惯。随后,这只猕猴又发现在水中浸泡可以分离沙子与谷物。所有这些行为都不是基因预先设定的,土豆与大麦也不是猕猴传统的食物,也从来没有人观察到过类似的行为发生。几年之后,冲洗土豆与分离谷物的行为都能在其他猕猴身上观察到,这事发生在那只发现了这些技艺的猕猴已经去世后,这表明,他去世前将这技艺教给了同伴们,而同伴们又将它们传给了年轻一代。

比起猕猴来,黑猩猩更接近于人类。它们以咕哝声和鸣叫声作为语言,曾经被人工圈养学习理解及使用有限的人类语言。德瓦尔的《黑猩猩的政治》(Chimpanzee Politics)一书描绘了在荷兰被圈养的领地上,一群黑猩猩试图通过阴谋诡计获取雄性领袖地位的故事。它们用与马基雅维利非常相像的方式结成联盟、背叛彼此、借口托辞、乞讨恳求、哄骗勾引。德瓦尔在《猿猴与寿司大师》(The Ape and the Sushi Master)一书中又说,黑猩猩看起来似乎也有幽默感:

当客人来访问我工作所在的、位于亚特兰大附近的耶基斯国家灵长类动物研究中心实验站时,他们也会去探望我的黑猩猩。通常,我们最喜欢的麻烦制造者,一只名叫乔治娅的雌猩猩会匆匆忙忙赶在客人到来前,跑到龙头那儿含满一口水在口中……如果有必要,乔治娅会静静等待数分钟,紧紧地闭着嘴巴,直到客人临近。然后,当她突然将水喷洒出来时,客人们会尖叫、大笑、跳起来,甚至有时候会不慎滑倒。

……有一次我又同样遇上了乔治娅这样的情形。她已经在龙头那喝满了水,鬼鬼祟祟地靠近我身边。我直直地看着她的眼睛,拿手指指着她,用荷兰语警告道:“我已经看见你了!”她马上退了回去,让口中的水一部分顺着嘴巴流出来,另一部分咽了下去。我当然不认为她懂荷兰语,但她一定懂得我知道她要干什么,以及我并不是一个可以让她轻易得手的目标。[35]

很显然,乔治娅不只是会开玩笑,当被捉住时也会感到尴尬。

人们频频引用类似的例子,不只是用以支持动物权利的理念,也用来指责人类认为自己独特及拥有专属地位的言论。有些科学家醉心于批判有关人的尊严的传统言论,特别是那些基于宗教之上的言论。下一章我们会了解到,关于人的尊严还有许多有待讨论的空间,但是这儿的重点是,有很多动物与人类一样共有一系列重要特征。人类总会动情地提到“共有人性”,但实际很多情况下,他们指的是“共有的动物性”。比如,大象父母会为死去的后代致哀,当看到一具死去的大象遗体时会变得异常激动。并不需要过度引申就能想象,人类会为过世的亲人哀悼,看到遗体时会感到绝望,这些行为与大象之间有着丝丝缕缕的联系(这也是为什么我们会看似自相矛盾地认为“动物保护协会”是“人道协会”)。

但是,如果动物拥有不过度承受痛苦的“权利”,那么,这个权利的性质与限度完全取决于对它所属物种的典型特性的实证观察——也就是说,需要基于对它们本性的实质性评判。以我所知,即便是最激进的动物权利活动家,也从未为人类每天花去数十亿试图击毁的艾滋病毒或大肠杆菌的权利进行过辩护。我们从未设想为这些生物匹配权利,因为它们没有神经系统,也明显不能感知痛苦或了解自己所处的境地。在这一方面,我们希望给有意识的生物匹配更高的权利,因为它们像人类一样能够预见痛苦、拥有恐惧,以及怀抱希望。这一类型的区别也许可以用来区分火蜥蜴与其他动物——比如,你的宠物狗罗弗——的权利,这也能缓解像沃森一样的积极分子的担忧。

但是,即便我们接受动物拥有不能过分承受痛苦的权利,仍然有很多类型的权利不能赋予动物,因为它们不是人类。比如,我们完全不会考虑授予不能理解人类语言的生物投票的权利。黑猩猩能用它们物种能懂的语言进行沟通,如果大量训练也能够掌握少量的人类词汇,但是总体说来,它们不具有人类的认知能力。那些认为有的人类也不能掌握人类语言的观点恰恰证实了政治权利的重要性:孩童不享有投票权,因为,整体说来,他们还不具有成人所有的认知能力。在所有这些案例中,以非人类动物为一边,以人类作为另一边,横亘在两者中间、物种典型特性的区别,正是导致两者道德地位有巨大差异的原因。[36]

在美国,曾经有一段时间,黑人与女性也被排除出享有投票权的行列,因为他们被认为没有能够正确行使权力的认知能力。黑人与女性今天已经享有投票权,但黑猩猩与孩童仍然没有,这是因为,根据经验可知,这两个群体不具有与此相关的认知与语言能力。这些群体中的成员不能够保证自己的特征最接近于群体的中位数(我知道有很多小孩会做出比父母更为明智的投票举动),但,出于实用目的,这仍然不失为个人能力的一个很好的提醒。

像彼特·辛格这样,赞成动物权利的人士所称的“物种歧视”并不必然是人类无知和自满的偏见,而是一个可以基于人类特性的实证根据进行辩护、有关人类尊严的一种信仰。我们已经通过探讨人类认知展开了这一话题。如果我们要试图找寻人类优越道德地位的源泉,这一道德地位赋予我们比其他动物更高的地位,并使我们作为人类能够平等与彼此相处,那么,我们需要更多地了解人性之下的一系列特征,它们不仅是我们物种的典型特征,同时也是人类独一无二的特征。只有在那时,我们才能够知道,在未来生物技术发展之时,我们需要极力捍卫的是什么。

[1] Paul Ehrlich, Human Natures: Genes, Cultures, and the Human Prospect (Wash-ington, D.C./Covelo, Calif.: Island Press/Shearwater Books, 2000), p. 330. See Francis Fukuyama, review of Ehrlich in Commentary, February 2001.

[2] 中位数处于身高较高者与身高较低者中间,其中身高较高者与身高较低者各占一半;平均值是一个群体整体的平均身高。

[3] David L. Hull, “On Human Nature,” in David L. Hull and Michael Ruse, eds., The Philosophy of Biology (New York: Oxford University Press, 1998), p. 387.

[4] 例如,亚历山大·罗森伯格声称,不存在“本质的”物种特征,因为所有物种都展现出差异,而差异的中位数并不构成本质。这不过是简单的语义双关罢了:所有描写某一物种的“本性”或“本质”的人,事实上都涉及差异的中位数。Alexander Rosenberg, Darwinism in Philosophy, Social Science, and Policy (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), p. 121. See also David L. Hull, “Species, Races, and Genders: Differences Are Not Deviations,” in Robert F. Weir and Su-san C. Lawrence, eds., Genes, Humans, and Self-Knowledge (Iowa City: Univer-sity of Iowa Press, 1994), p. 207.

[5] Michael Ruse, “Biological Species: Natural Kinds, Inpiduals, or What?,” British Journal for the Philosophy of Science 38 (1987): 225-242.

[6] 可特别参见Richard C. Lewontin, Steven Rose, et al., Not in Our Genes: Biol-ogy, Ideology, and Human Nature (New York: Pantheon Books, 1984); Lewontin, Doctrine of DNA: Biology as Ideology (New York: HarperPerennial, 1992); and Lewontin, Inside and Outside: Gene, Environment, and Organism (Worcester, Mass.: Clark University Press, 1994).

[7] Lewontin (1994), p. 25.

[8] Lewontin, Rose, et al. (1984), pp. 69 ff.

[9] 我使用“几乎专有的”一词,这是因为,在前面的章节,当代生物行为学家已经证实,某些物种,如黑猩猩,具有将文化习得性知识传递给下一代的本领,因此不同群体间也显示出了一定程度的文化差异。

[10] See also Leon Eisenberg, “The Human Nature of Human Nature,” Science 176 (1972): 123-128.

[11] Ehrlich (2000), p. 273.

[12] Aristotle, Nicomachean Ethics II.1, 1103a24-26.

[13] Ibid., V.7, 1134b29-32.

[14] See Aristotle, Politics I.2, 1253a29-32.

[15] Roger D. Masters, “Evolutionary Biology and Political Theory,” American Political Science Review 84 (1990): 195-210; Beyond Relativism: Science and Humam Values (Hanover, N.H.: University Press of New England, 1993); and, with Margaret Gruter, The Sense of Justice: Biological Foundations of Law (Newbury Park, Calif.: Sage Publications, 1992).

[16] Michael Ruse and Edward O. Wilson, “Moral Philosophy as Applied Science: A Darwinian Approach to the Foundations of Ethics,” Philosophy 61 (1986): 173-192.

[17] Larry Arnhart, Darwinian Natural Right: Biological Ethics of Human Nature (Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1998).

[18] 对Arnhart观点的评论与探讨,可参见Richard F. Hassing, “Dar-winian Natural Right?,” Interpretation 27 (2000): 129-160; and Larry Arnhart, “Defending Darwinian Natural Right,” Interpretation 27 (2000): 263-277.

[19] Arnhart (1998), pp. 3i-36.

[20] Donald Brown, Human Universals (Philadelphia: Temple University Press, 1991),p.77-.

[21] 比如,可参见Steven Pinker and Paul Bloom, “Natural Language and Natural Selection,” Behavioral and Brain Sciences 13 (1990): 707-784; and Pinker, The Language Instinct (New York: HarperCollins, 1994).

[22] 评论可参见Frans de Waal, Chimpanzee Politics: Power and Sex among Apes (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989) pp. 57-60.

[23] 有关时间的这一论点由本杰明·李·沃尔夫(Benjamin Lee Whorf)在涉及霍皮人时所提出,关于时间的论点在人类学教科书中随处可见。参见Brown (1991), pp. 10-11.

[24] 洛克陷入了另一场定义困境,他希望能够用严格的言语命题谈论天生理念,比如,“父母们,保护好你们的小孩”。他认为,如果没有法律的概念及立法者,责任的隐含层面无法被正确理解。确实,这种形式的普遍性理论不存在;真正普遍存在的,是父母尽力保护孩子及尽力为他们提供最好条件等人类情感。至于采取行动、用明确的方式有力地说出这些情感所暗含的价值观,这并不常常发生。

[25] John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, Book I, chapter 3, sec-tion 7 (Amherst, NY.: Prometheus Books, 1995), p. 30.

[26] Ibid., Book I, chapter 3, section 9, pp. 30-31.

[27] Robert Trivers, “The Evolution of Reciprocal Altruism,” Quarterly Review of Biol-ogy 46 (1971): 35-56; see also Trivers, Social Evolution (Menlo Park, Calif.: Ben-jamin/Cummings, 1985).

[28] Sarah B. Hrdy and Glenn Hausfater, Infanticide: Comparative and Evolutionary Perspectives (New York: Aldine Publishing, 1984); R. Muthulakshmi, Female In-fanticide: Its Causes and Solutions (New Delhi: Discovery Publishing House, 1997); Lalita Panigrahi, British Social Policy and Female Infanticide in India (New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1972); and Maria W. Piers, Infanticide (New York: W. W. Norton, 1978).

[29] 关于这一论点,参见Arnhart (1998), pp. 119-120.

[30] 如果我们细究洛克描述杀婴行为的信息源,它们来自17、18世纪的异域旅行作品,这些作品因为对异国风情与外域野蛮的描绘震惊了欧洲人。

[31] Peter Singer and Susan Reich, Animal Liberation (New York: New York Review Books, 1990), p. 6; and Peter Singer and Paola Cavalieri, Great Ape Project: Equality Beyond Humanity (New York: St. Martin’s Press, 1995).

[32] 这一观点最初由杰里米·边沁所提出,由辛格与赖希重申,Singer and Reich (1990), pp. 7-8.

[33] See John Tyler Bonner, The Evolution of Culture in Animals (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1980).

[34] Frans de Waal, The Ape and the Sushi Master (New York: Basic Books, 2001), pp. 194-202.

[35] Ibid., pp. 64-65-.

[36] 彼特·辛格(参见Singer and Reich,1990)发表了一个古怪的观点,他认为,平等是一种道德理念,它与所涉及的存在物事实上平等这一论断无关。他争辩说,“因应两个人事实上的能力差异,而对他们的需求与利益的满足进行差异对待,这在逻辑上是不合理也不具吸引力的……”。坦白说,这种观点是不真实的:由于孩子智力尚未发育完全,人生经验不够丰富,我们并不赋予他们像大人一样的自由。辛格没能表达清楚,平等这一道德理念究竟是从何而来,为什么它比将所有自然物种分成三六九等的道德理论更有吸引力?在其他地方,辛格又说道,“最基本的权利――将物体的利益考虑在内,不管它是什么利益――必须根据平等原则延伸至所有存在物身上,不管是黑人还是白人,是男性还是女性,是人类还是非人类。”。辛格没有明确地回答这一问题:我们是否应当尊重苍蝇和蚊子、更小的病毒及细菌等这种存在物的利益。他也许认为这些是微不足道的例子,但它们并不是:权利的本性取决于所涉及的物种的本性。