十八世纪时,在法语意义上被称为“哲人”的让·雅克·卢梭(1712—1778年)并不是现在我们所说的“哲学家”。尽管他并不能被称为现代意义上的“哲学家”,但就像给风尚界、文学领域和政治领域带来有力影响一样,他也有力地影响了哲学领域。

卢梭被称为“浪漫主义运动之父”,他开创了从人的情感角度出发推断人类范围以外的事实的思想体系,还发明了与传统君主专制对立的伪民主独裁的政治哲学。卢梭之后,自称改革家的人就分成了两派,其中有一派追随洛克,另一派就是追随卢梭。现在看来,这两派都结下了丰硕的果实:洛克一派的果实是罗斯福和丘吉尔,而卢梭一派的果实则是希特勒。

生于日内瓦的卢梭从小受的是正统加尔文派教育。在婴儿时代,他的母亲就死去了,因此卢梭是由姑母抚养长大的。12岁时,卢梭停止了在学校学习的生活,之后在很多行业当过学徒,但对于这些行业,他没有不憎恨的。16岁时,他离家出走,独自一人到了萨瓦。当时,他没有经济来源,衣食无着,只好找到一个天主教神父家里,撒谎说他要改宗。后来,他在都灵的一个公教要理受讲所正式举行了改宗仪式。后来,卢梭回忆起改宗这件事,他才承认说当时他的所有动机都是为了获得报酬以维持生计。

1742年,他公开宣称说他在1730年住的房子因为某主教的祈祷而躲过了一场火灾。因为这件事,他被赶出了公教要理受讲所,当时的他只有20法郎的财产。后来,卢梭做了德·韦塞利夫人的男仆,三个月后,德·韦塞利夫人逝世了。之后,她的家人发现卢梭有一个原本是夫人的饰扣。那是他偷来的,但他拒不承认,只是说是某个他喜欢的女仆送给他的。大家听信他的话,处罚了他所说的那个女仆。

让-雅克·卢梭(1712—1778年)。法国思想家、哲学家、作家、政治理论家、作曲家,代表作有《社会契约论》、《论人类不平等的根源》等。他提出的社会契约论是后来法国大革命、美国独立战争的根本

之后,德·华伦夫人接济了他。德·华伦夫人也是一名新教改宗者,她是一名美丽的贵妇,因为在宗教上的贡献,她每年都从萨瓦王那里领取年金。卢梭在她家中住了将近十年,德·华伦夫人成了他的情妇,同时还是他的义母。

最初的时候,他四处流浪,朝不保夕,艰难地寻找糊口的工作。与他一起流浪的一位朋友有癫痫病,一次他俩在里昂大街上走着的时候,这位朋友突然发病,趁着围观的场面混乱,卢梭偷偷溜走了。有一次,他碰到了一位声称自己是希腊正教修道院院长的人,那人说自己正准备前往圣墓,他稀里糊涂地就当了那人的秘书;还有一次,他改名叫达丁,并说自己是苏格兰人,还冒充是詹姆斯二世的手下,一位有钱的贵妇人上了他的当,两人还闹出了一次桃色事件。

1743年,在一位贵妇的帮助下,他成了当时法国驻威尼斯大使德·蒙泰古伯爵的秘书。两年后他开始同旅馆中的佣人黛蕾丝·勒·瓦色同居,并一直生活在一起,直到死去;两个人一共育有五个儿女。

1750年,第戎学院公开悬赏征集答案,问题是艺术与科学有没有给人类带来益处。卢梭参加了这次答案征集,他的观点是否定的。他认为无论是科学、艺术,还是文学,都是道德的敌人,他们给人们带来了幻想和欲望,并且也是奴役的根源。他的理由是美洲的土著人没有幻想和欲望,所以没有阶级和枷锁。看得出,他赞成斯巴达的体制,而不是雅典。他最终获得了这次公开征集答案的第一名,赢得了奖金。对于他的写作生涯来说,第一次尝试来得有些迟。

他小时候喜欢读《名人传》,普鲁塔克笔下的人物让他很感动。斯巴达人将胜利看做是唯一的价值标准,卢梭非常认同这个观点;尽管那些野蛮人不是狡猾奸诈的欧洲人的对手,但是卢梭依旧赞美他们。

他认为科学是美德的反义词,它扩大了事物丑陋的一面。例如,天文学源自迷信的占星术;雄辩术源自政治野心的需要;物理学源自无聊;伦理学则源自人类对自己的自卑认识。由此可见,文明区别于野蛮的全是一些放大的丑陋和缺点。

得到奖金让卢梭一举成名,同时也是一个鼓励,他在生活中也处处体现着文中所赞赏的生活方式。1854年,他又写了一篇论文《论人间不平等的起源和基础》,这篇论文中继承了第一篇论文的思想,并将这些思想进行了发挥和延伸。不过,这篇论文没有为他带来奖金。

那个时代大部分的政治理论家都谈自然,卢梭也会谈,但是他的话中总带有一些怀疑。他认为自然法出自自然状态,我们不了解自然人,也就不能确定之前给自然人制定的自然法正确与否,以及适不适合自然人。我们只知道服从自然法的人的素质让我们相信他们在自觉遵守自然法而已。

卢梭不反对自然的不平等,如年龄、健康、智力等方面的不平等。他反对的是传统的、人为的特权造成的不平等。私有制中能找到社会不平等的起源。后来,卢梭与伏尔泰终于闹翻了,这并不出人意料,出人意料的是他们怎么拖到今天才闹翻。

卢梭成名之后,他的家乡也记起了他。1754年,日内瓦邀请他荣归故里。当时日内瓦市民必须是加尔文派信徒,于是他只好再次该宗,恢复自己加尔文派信徒的身份。他当时也想在日内瓦定居,并把自己《论人间不平等的起源和基础》的论文献给日内瓦的长老们。但是这些长老们并不领情,他们认为日内瓦的市民怎么能和其他地方的野蛮人平等呢?长老们并不是卢梭在日内瓦的阻碍,真正的阻碍是伏尔泰,他已经先于卢梭到日内瓦居住了。

在关于地震的道德问题方面,卢梭同伏尔泰发生了激烈的争论。卢梭认为地震中死人不是什么大不了的事情,再说了,如果人们按照自然的生活方式散居在森林中,而不是住在高层的楼房中,会在地震中死去吗?双方的争论最后扩大到整个哲学界,两人身后都站着大量的拥护者。

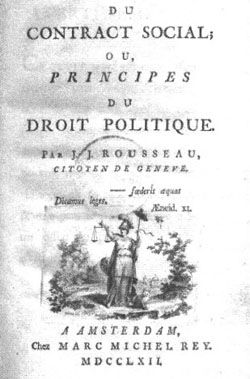

1762年出版的《社会契约论》封面

卢梭迎来了生命中的作品多产期,1760年出版了小说《新爱洛伊斯》,1762年出版了《爱弥儿》和《社会契约论》。《爱弥儿》是一本讨论教育的书,原本不会引起当局的注意,但是在其中一篇《一个萨瓦牧师的信仰自白》中,他对自然宗教原理的理解同时惹怒了新旧两教。《社会契约论》则更是为这怒气火上浇油,他不但在这本书中畅谈民主,还否定了国王的权利是神赐予的。

这两本书给他带来了名气的同时,也让他陷入了困境,官方不断对他进行谴责。他不得不离开法国,日内瓦也回不去了,伯尔尼也将他拒之门外,最后弗里德里希大帝见他可怜,便给他提供了庇护,并允许他在自己领地上居住。于是他便在纳沙特尔附近的莫蒂埃定居下来。

他在那里一住就是三年,但是1765年他不得不再次出逃。原因是当地的乡亲与牧师起诉他投毒,并准备将他处死。这次他的目的地是英国,因为1762年休谟曾经说过愿意为他效劳。

在英国生活的最初阶段,卢梭非常得志,甚至还得到了乔治三世赐予的年金。当时他整日与柏克见面,还有休谟,他是对卢梭保持忠诚最长时间的人。但是卢梭最终患上了被害妄想症,他把休谟当成了要害他的人,这种精神病最终将他逼疯。他的晚年是在巴黎穷困潦倒的生活中度过的,有人认为他是死于自杀。

卢梭在一些领域内的地位非常重要,但是大多与哲学史无关,这里也就不再涉猎。我们关注的是他与哲学有关的学说,这些学说分为两部分:神学与政治学。

他在神学上的改革现在已经得到大多数新教神学家的承认。自从柏拉图开始,每一位哲学家如果他信仰宗教的话,都会给出支持自己信仰的理由。这些理由可能在我们今天看来非常幼稚或者站不住脚,如果不是深陷于宗教之内的话,是不会相信这些所谓的依据的。但是这些提出理由的哲学家却对此深信不疑,他们认为有素质、懂哲学、相信神存在的人,会通过他们的理由感受到神的存在的。

《爱弥儿》第四卷中的一段话,也称为《一个萨瓦牧师的信仰自白》,其中写到了一个引诱未婚女子的牧师,这位牧师后来被发现并因此蒙上了恶名。这段话便是出自这位牧师之口。在这段话中卢梭明确声明了自己的宗教信条。令大家吃惊的是,这段话从一开始便夹杂着大量引自亚里士多德、圣奥古斯丁、笛卡尔等人的话语。

这位牧师宣称自己信仰自然宗教,自然宗教是不需要神来启示的;世界上也只有这一种宗教能称之为宗教。他还说,无论是神对人的启示还是默示,都是需要别人的证明才存在的,但是人是会犯错误的,人的证明是不足信的。而自然宗教不需要中间人来传达,他直接启示到每一个人身上。

采药的让-雅克·卢梭

在理性与感性中选择感性,这不是一种进步。但在实际中,若是理性与宗教是在一起的,谁也不会抛弃理性选择感性。在卢梭所处的时期,理性是与宗教对立的,所以尽管伏尔泰支持理性,但注定要被打倒。再说,当时理性与感性本身就是比较模糊的概念。

卢梭虚构了“自然人”的实质,这点不谈,单就他将内心感情当做对客观事实的信念依据来说,我认为有两个缺陷。第一个缺陷是,无法证明对客观事实的信念是正确的;第二个缺陷是,对同一件事情来说,不同的人的内心会有不同的感情,这些感情被称为每个人的私心。比如说,不同于正常人,有的野蛮人内心中认为吃人是正确的、理性的,甚至是一项义务。伏尔泰笔下的野蛮人稍微理性一点,他们的理性告诉他们,只有传教士应该被吃掉。同样是吃,对于佛教徒来说,他们内心的佛祖教他们不能吃半点荤腥。再说了,就算是所有人内心想的都一样,也不能将内心的情感当做客观事实的依据。无论内心的感情多么统一,呼唤多么强烈,呼唤的事物多么重要,也不能决定这件事物是否存在。

下面说的是卢梭的政治学说。1762年出版的《社会契约论》中,卢梭阐述了自己的政治学说。就性质上来讲,这本书与他的其他作品都不一样。他在书中不断夸赞民主政治,但是他的学说中隐含着对集权主义国家的辩护。他生活过的城市和对古代生活的向往使他崇尚城邦制,而厌恶英国、法国之类的帝国模式。书中多次提到了斯巴达,每当提到普鲁塔克笔下的斯巴达,他都抑制不住赞美之词。他认为小国家适合民主制,中等国家适合贵族制,而大国家则适合君主制。需要说明的是,他是赞赏小国家模式的,原因之一便是小国家适合施行民主政治。但是他所谓的民主是指希腊模式的民主,就是每个公民都有权利参加选举。而他所处时代的代议制,被他称为“选举制贵族政治”。他赞赏的民主只能在小国家中才能实现,这表明他在政治学说中是赞赏城邦制的。

卢梭还在书中主张,主权者没有必要向国民发誓或者保证什么,因为组织它的那些人构成了它,人们怎么会与自己过不去呢?他们有着相同的利害。卢梭还说“主权者只需根据它实际是什么,便决定它应当是什么”。读者很容易误解这句话,这是对卢梭的术语用法不了解的缘故。他承认政府可能沦为专制政府,但是这里的主权者指的不是政府;并且这个主权者在任何形式的国,家机关中都没有充分体现,它是略有一些形而上的实体。

洛克和他的追随者们认为私有制财产是神圣的,应该给予尊重;洛克还同孟德斯鸠一起为权能分离摇旗呐喊过。对于这些,卢梭都不感兴趣。他在后面对前面说过的话作过详细的阐述,但是与前面说过的有一些矛盾之处。这种错误他在其他地方也犯过好多次。第三卷第一章中他说,主权者的职责便是制定法律,政府以及各种形式的政府部门是主权者与国民之间联系的中转站。

书的最后一部分中,他讨论到了政府。他认为政府部门是一个组织,这个组织也有自己的利益和总意志,并且他们的利益和总意志同社会的利益以及总意志多半是对立的。他认为,大国政府看上去比小国政府更有实力,这说明大国政府更需要主权者的约束。

政府成员的意志有三种:个人意志、政府意志、总意志,三者之间的关系应该是越来越大。同时,有的人有支配别人的权利,政府职员无论何时都要齐心协力,将这种人身上的正义和理性的部分去掉。

卢梭认为总意志是永远不变的、无比纯洁的、永不犯错的,尽管如此,如何避免暴政的问题依然存在。这是一个老问题了,关于这个问题,卢梭的解决方案有时是在重复孟德斯鸠的观点,有时则认为应该坚持立法部门最高的地位;这里提到的立法部门若是民主的,这个立法部门便是指前面提到的主权者。他在前面提出了一些大的原则,这些原则应该是所有问题的总原则,但是到了后面,这些总原则总是同一些细枝末节的小问题相矛盾,失去了大原则的作用。

《社会契约论》在法国大革命中的地位就相当于基督教中的《圣经》,但是有的信徒并不愿意翻看《圣经》,或者只是随手一翻,不愿意花心思去研究和读懂它。民主政治理论家从这本书中汲取营养,用总意志的概念将领导者与民众联系起来。这本书在现实中最早的影响体现在罗伯斯庇尔的执政,卢梭的学说在后来俄国、德国的独裁统治中也都有所体现。这些学说对未来还会有什么样的影响,谁也不知道,我也不敢猜测。