◎暂住蒙自

1937年12月,根据国民政府指令,设在长沙的临时大学撤往昆明,另行组建国立西南联合大学。学校当局得令,立即开始撤退行动,师生们分成三路赶赴昆明。第一批从广州、香港坐海船至越南海防,再坐火车到昆明;第二批沿长沙经贵阳至昆明的公路徒步行军;第三路从长沙出发后,经桂林、柳州、南宁,取道镇南关(今友谊关)进入越南,由河内转乘滇越铁路火车,奔赴昆明。

几乎与此同时,中研院总办事处于重庆发出指示,电令在长沙的史语所与社会科学所、天文所等几个研究所设法向昆明转移。1938年春,中央研究院史语所人员奉命押送300余箱器物,先乘船至桂林,经越南海防转道抵达昆明,暂租赁云南大学隔壁青云街靛花巷三号一处楼房居住。

长沙临时大学师生迁往昆明的三条路线中,陈寅恪一家选择了水路。南下之前,陈寅恪将清华园抢运出的一批私人书籍另行打包邮寄长沙,但直到要离开此地时,邮寄的书籍因交通阻隔尚未收到。眼看师生已走大半,陈氏已顾不得许多,只好携家眷起程。据流求回忆:“我们离长沙时已经霜冻,经衡阳搭乘长途汽车,途中抛锚,走走停停,夜宿零陵县,入夜米糖开水的叫卖声,提醒我们逃难的路程已由辽阔的华北平原到达祖国富饶的南方……”1接着乘汽车到广西桂林市。广西是唐筼的故乡,其父母早已去世,有些亲属还在桂林工作和居住。这是一座看上去较北方安静的古城,买卖货物使用的是“桂币”,物价尚平稳。陈家住进靠近湖畔的一家旅馆,一面做继续上路的准备,一面在城中拜访唐氏的本家或亲戚。就在这短暂停留的时刻,胡适的爱徒,时为中央研究院社会科学研究所助理研究员,后为著名太平天国史研究专家的罗尔纲与陈寅恪意外相遇了。许多年后,罗尔纲回忆:当时中研院社会科学研究所与史语所以及北大、清华等高校相继南迁,群集于湖南长沙圣经学院。在“圣经学院辽阔的广场上,每天都是人山人海地站在路旁无聊地观望”。在这样的环境氛围中,一代史学大师陈寅恪瘦削的身影出现在广场。罗尔纲说:

一天,在我旁边忽然有人急促地叫道:“这是陈寅恪!这是陈寅恪!”我还没有见过陈先生的风采,听闻叫声正打算追去看,忽然想到这是没有礼貌的,停止了。

过了两个月,社会科学研究所派我回广西接洽迁桂林,住在环湖酒店。这是个寒冬之夜,约在十九时半左右,听有人叩房门。开了门,原来是陈寅恪先生!陈寅恪先生光临我这个小小的助理研究员的住所,真是天外飞来的喜讯!

我恭迎陈先生进来坐定。他说今夜到旅馆访友,见住客牌知我住在这里,就来看望,不访朋友了。

陈先生一坐下来,就说看过我许多考证,接着一篇篇加以评论。他一直坐到二十三时,旅馆要关门,服务员来通知,我送他出旅馆门口,他才依依不舍告别。这件事距今五十七年,如在眼前。我深感惭愧,也极感惊奇。陈先生是研究教导隋唐史和撰著文学考证的。我研究的太平天国史和他距离那么远,我又不是他的学生,他为什么这样关心我的著作呢?

今天回想起来,使我豁然感到陈寅恪先生胸怀的旷达,润物无边。2

可以想象的是,在这个异地他乡寒冷的冬夜,一代国学大师陈寅恪与青年才俊罗尔纲的一席交谈,对后者的影响是重大的。罗尔纲后来之所以在学术上能取得令人瞩目的成就,除了胡适耳提面命、不辞辛苦的栽培扶植,与陈寅恪等前辈大师这种礼贤下士的指导与鼓励自有关联。罗尔纲又说:“我一生最着力的苦作是八十年代末以后十年对《水浒传》原本和著者的研究。我的《水浒传原本和著者研究》一书出版时,使我想如果陈寅恪先生在世时我能写出,那将是多好的事啊!”3遗憾的是,陈寅恪没能活到这个时候。

1940年,罗尔纲在昆明落索坡前

在桂林的日子很快过去,陈寅恪一家又要急着赶路。在蒙蒙细雨中,一家人登上长途汽车,经平乐到达广西梧州市。当时广西大学就设在这里,李运华校长原是清华教授,得知陈氏一家来到此地,亲自到车站迎接,热情招待一家人吃饭。因不能在此过久停留,晚间,李校长与夫人一道踏着沿江灯火,亲送陈家老小登上内河轮船,茫茫夜色中,轮船沿江而下。陈寅恪一家经虎门抵达香港,此时已是1937年阴历岁末了。

初到香港,陈夫人唐筼因旅途劳累过度,心脏病突发,三女美延又身染百日咳,高烧发热,昼夜尖叫,咳嗽不止,全家不能再行,只好在陈寅恪的好友、香港大学中文系主任许地山的帮助下,租赁了一间房屋暂住下来。

陈家在极其窘迫、落魄的生活境遇中于香港度过了逃难以来的第一个春节。据流求回忆,大年之夜,幽暗的灯光映照下的餐桌上,唐筼悄悄叮嘱女儿:“王妈妈和我们奔波半年,过旧历年总要让她多吃几块肉。”意思是让尚不太懂事的流求、小彭主动克制、谦让一些,尽量让王妈妈多尝到一点儿难得的美味。王妈妈从旁侧闻听,感动得泪流满面。

春节过后,陈寅恪必须赶往西南联大授课,唐筼心脏病未愈,体力不支,不能随行。陈氏只好告别家人,独自一人先行上路,自香港取道安南海防市抵达云南蒙自西南联大文学院(南按:时联大文学院、法商学院暂安置在云南蒙自,对外称联大分校)。赴滇之时,陈寅恪把自己随身携带的文稿、拓本、照片、古代东方书籍,以及经年批注的多册《蒙古源流注》《世说新语》等,连同部分文献资料,装入两个木箱交于铁路部门托运——这是他几十年心血凝聚而成并视为生命的珍贵财富。万没想到的是,待陈寅恪赶到蒙自,雇人力车夫将运来的木箱拉到宿舍,兴冲冲地打开验看时,却发现箱内只有砖头数块,书籍等物踪迹全无。面对如此凄绝惨状,陈氏当场昏厥。后据同事分析,箱内之物在路途中被铁路内部的不法分子窃走,为防盗事过早暴露,另易砖头数块装入箱内充数。在悲愤、痛惜与伤感中,陈寅恪身染沉疴,一病不起。祸不单行,此前由北平邮寄的书籍在陈寅恪一家走后陆续到达长沙并由一位亲戚暂时收藏。想不到1938年11月日军攻占岳阳逼近长沙,国军为实施“坚壁清野”战略于12日夜间放火烧城,毁房5万余栋,死伤市民2万余人,长沙一片火海,数十万人无家可归,陈氏寄存的书籍也在大火中化作灰烬。面对这场突如其来的灭顶之灾,陈寅恪痛心疾首,再度潸然泪下。

尽管在蒙自这偏僻之地暂时稳住了阵脚,但流亡而来的师生心情依然沉重。从后方不同路线辗转传来的消息令人心焦。同样从长沙赶到蒙自任教的吴宓在日记中披露道:青山环绕的云南蒙自“阴雨连绵,人心已多悲戚,而战事消息复不佳。5月19日徐州失陷,外传中国大兵四十万被围,甚危云云。于是陈寅恪先生有《残春》(一)(二)之作,而宓和之”4。其中《残春》(一)曰:

无端来此送残春,一角湖楼独怆神。

读史早知今日事,对花还忆去年人。

过江愍度饥难救,弃世君平俗更亲。

解识蛮山留我意,赤榴如火绿榕新。

稍后,陈寅恪又有《蓝霞》一诗:

天际蓝霞总不收,蓝霞极目隔神州。

楼高雁断怀人远,国破花开溅泪流。

甘卖卢龙无善价,警传戏马有新愁。

辨亡欲论何人会,此恨绵绵死未休。5

1938年夏,因柳州中央航空学校要迁蒙自,需占用联大分校校舍,西南联大文学院与法商学院等师生奉命陆续迁至昆明联大校本部。6月17日,陈寅恪在给中央研究院史语所历史组的劳榦(字贞一)、陈述(字玉书)二人的信中说道:

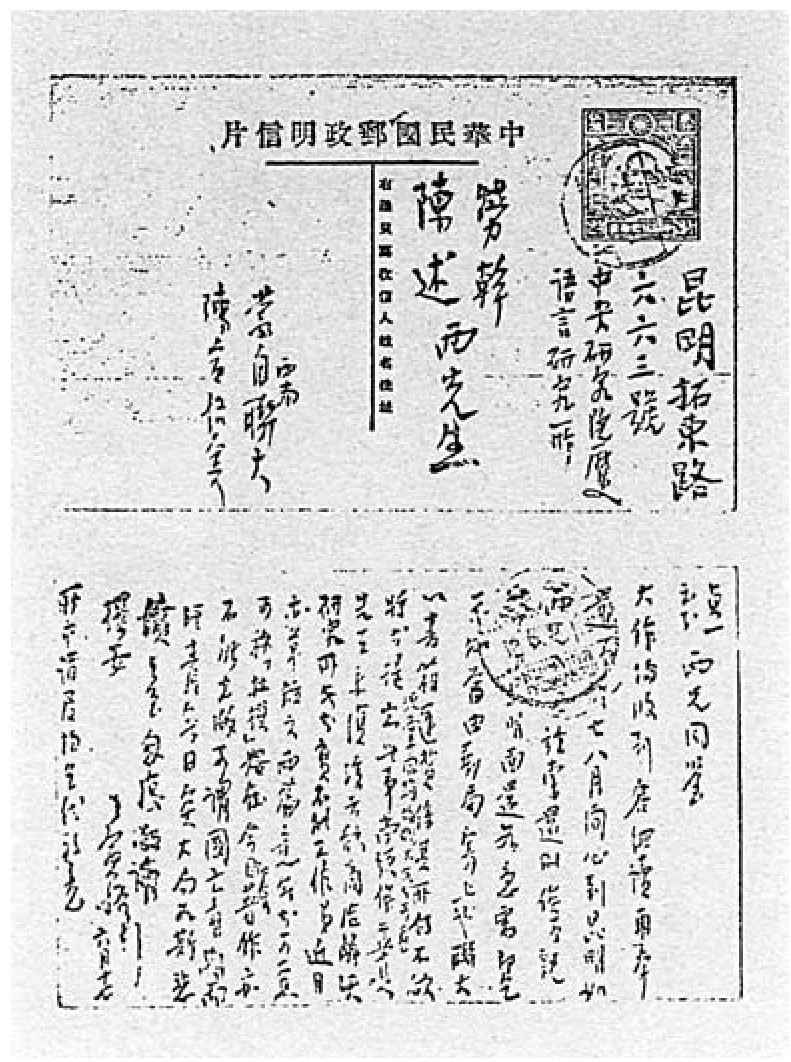

陈寅恪于蒙自寄给劳榦、陈述的信函(引自《陈寅恪集·书信集》)

贞一、玉书两兄同鉴:

大作均收到,容细读再奉还。弟于七八月间必到昆明,如两兄不急于索还,则俟弟亲带至昆明面还。如急需,即乞示知,当由邮局寄上也。

联大以书箱运费系其所付,不欲将书提出。现尚未开箱,故联大无书可看。此事尚须俟孟真先生来滇后方能商洽解决。研究所无书,实不能工作。弟近日亦草短文两篇,竟无书可查,可称“杜撰”,好在今日即有著作,亦不能出版,可谓国亡有期而汗青无日矣。大局如斯,悲愤之至。匆复,敬请

撰安

弟寅恪顿首六月十七日

所中诸君均乞代致意。6

许多年后,陈氏弟子蒋天枢在《师门往事杂录》一文中录此信时,曾注云:“……借见先生彼时情怀。世之读上录函件者,其亦省识先生当日感愤之深欤?”7

◎迁往昆明

1938年秋,陈寅恪与吴宓等教授离开蒙自抵达昆明。陈氏住进了中央研究院史语所租赁的靛花巷青园学舍楼上——这是他自北平与史语所同人分别五年多来再次相聚。一年后,史语所全体人员搬到郊外,此楼成了北大文科研究所的大本营。陈寅恪到昆明不久,即兼任北大文科研究所历史组导师,一直在此居住。

西南联大的教室位于昆明文林街,靛花巷青园学舍临近昆明城北门,每逢上课,陈寅恪都需步行一里多路到校。尽管处于战时,陈氏仍像在清华园一样,每次上课都是用一块花布或黑布,包着一大包书向教室匆匆走来,至时满头是汗,但从不迟到。有同学不忍见身患眼疾,且一只眼睛已盲的史学大师如此辛苦劳累,主动提议前去迎接,并帮助拿书,未允。许多上过课的学生若干年后还记得,陈寅恪上课一丝不苟,多数时候先抄了满满两黑板资料,然后再闭上眼睛讲,进入自我营造的学术语境或历史语境中,似乎把世事都忘得一干二净。据听过陈氏课的联大学生宗良圯回忆:“陈师开了一门‘两晋南北朝史’全年四学分的课程,每星期授课两小时。……陈师常衣狐裘、戴风帽、手提花布包袱,走入教室。某日,第一只脚甫踏入门,距离黑板尚远,陈师即开始讲述,谓上次讲的……随即走近桌旁,放置包书之包袱,就坐于面对黑板、背朝学生之扶手椅上。讲述久之,似发觉座位方向不对,始站起身搬转坐椅,面对生徒,而做微笑状。有时瞑目闭眼而讲,滔滔不绝。”8

陈寅恪居住的靛花巷青园学舍小楼共分3层18间,师生的分配情形,据当年就读的学生周法高回忆:“研究生住在三楼两间大房里面,另外两小间,一间住的是陈寅恪先生,一间住的是汤用彤先生罗常培先生是住在二楼。另外还有助教邓广铭先生和事务员郁泰然先生(郁是刘半农的亲戚,江阴人)。此外还有英文导师叶公超先生。”又说:“靛花巷的房子大概先是由中央研究院历史语言研究所租来作办公用的,后来才让给北京大学来办文科研究所的,所以蒋天枢的《陈寅恪先生编年事辑》一直认为陈先生住在靛花巷历史语言研究所的楼上,而不知道后来已经改成北大文科研究所了。”周法高认为:“他(陈寅恪)本来是清华的教授,可能因为他是傅斯年先生的亲戚和好友的关系,又住在靛花巷的楼上,就担任研究所史学组的导师了。不过他的脾气也真不小,可能由于健康不佳的关系吧!我们和他同住在三楼,彼此从不交谈。有一次大概他午睡的时候,有一个客人慕名来看他,他一直打恭作揖把那个人赶下楼去。又有一次,二楼罗常培先生的房里研究生满座,闹烘烘的,那时大概九十点钟吧!听到楼上陈先生用手杖重重地把楼板敲了几下,罗先生吓得赶快偃旗息鼓。”9

国立西南联合大学校门

从周法高的回忆中可以看出,陈寅恪初来昆明时,尽管身兼数门功课,颇为忙碌,但还能安然居住、授课,并能有机会睡个午觉。可惜这样的安稳日子未过多久,凶悍的日军飞机又带着一肚子爆炸物找上门来了。

1938年9月28日,日军以堵截和破坏滇越铁路和滇缅公路为终极战略意义的昆明大轰炸开始了。由9架日机组成的航空队从南海一线突然飞临昆明上空,首次展开对昆明的轰炸,当场炸死190人,重伤173人,轻伤60余人。

首次轰炸,就造成了如此大的伤亡,而昆明几乎无一点儿防空能力。于是日军放开胆子继续更大规模地对昆明实施狂轰滥炸。许多人都亲眼目睹了这样的景象:只见飞机在空中从容变换队形,一架接着一架俯冲投弹,整个城市浓烟四起,烈焰升腾,而后才是炸弹的呼啸和爆炸声,有时甚至可以清楚地看到一枚枚炸弹如何从飞机肚子里钻出来,带着“嗖嗖”声向城市各个角落飞去。

因有了“九二八”这一血的教训,“跑警报”成了昆明城不分男女老少、贫富贵贱共同的一种生活方式。由于敌机经常前来轰炸,几乎每天都要跑警报。时在西南联大就读的学生汪曾祺撰写的回忆文章《跑警报》10中,以他特有的幽默风趣举例说,西南联大有一位历史系的教授,听说是雷海宗先生,他开的一门课因为讲授多年,已经背得很熟,上课前无须准备。下课了,讲到哪里算哪里,他自己也不记得。每回上课,都要先问学生:“我上次讲到哪里了?”然后就滔滔不绝地接着讲下去。班上有个女同学,笔记记得最详细,一句不落。雷先生有一次问她:“我上一课最后说的是什么?”这位女同学打开笔记夹,看了看:“您上次最后说:‘现在已经有空袭警报,我们下课。’”

1938年,正在轰炸昆明的日本飞机

频繁的警报搞得人心惶惶,鸡犬不宁,无论是学者还是学校师生,大好时光白白流逝。鉴于这种痛苦不安的情形,云南省政府开始通知驻昆学校及科研院所尽量疏散乡下,以便减少损伤,同时也可腾出时间工作。西南联大人多势众,要选个合适的地方极其不易,一时不能搬动,但有些教授还是自愿住到了乡下比较偏僻的地方。中央研究院史语所为保存所携古物、资料及书籍不受损毁,决定立即搬家,搬到一个既安静又不用跑警报的地方去。此前,史语所的石璋如到过城外十几里地的黑龙潭旁一个叫龙泉镇的龙头村做过民间工艺调查,并结识了龙泉镇棕皮营村村长赵崇义,棕皮营有个响应寺,石认为此处条件不错,便引领李济、梁思永等人前去察看。待看过之后,经赵崇义与镇长商量并得到许可,史语所决定迁往此地。正在这个节骨眼上,傅斯年来到了昆明。

1938年至1940年间中央研究院史语所所址:昆明龙泉镇龙头村响应寺(台湾“中研院”史语所提供)

淞沪抗战爆发后,傅斯年托史语所一位陈姓职员护送自己的老母前往安徽,暂住陈家,继而让妻子俞大綵携幼子傅仁轨投奔江西庐山牯岭岳父家避难,自己只身一人留在危机四伏的南京城,具体组织、指挥中央研究院总办事处和各所内迁重庆、长沙等地的事务。

傅氏在总办事处度过了最后的留守岁月,于南京沦陷前夜,奉命撤离,同年冬到达江西牯岭,见到爱妻幼子,随即挈妇将雏乘船经汉口抵达重庆中央研究院总办事处。1938年初夏,蔡元培终于同意朱家骅辞去总干事之职,本想请傅斯年继任,但傅氏坚辞,说对昆明的弟兄放心不下,急于到昆明主持史语所工作,蔡只好请中央研究院化学研究所所长、原科学社的创办人、著名科学家任鸿隽(字叔永)任总干事。

傅与任交接了总办事处的工作,携妻带子来到昆明,与史语所同人相会于昆明靛花巷三号一楼,继之迁往龙泉镇龙头村。未久,中央博物院筹备处也从重庆迁往昆明,并在离史语所不远的龙泉镇起凤庵暂住下来。尽管生存环境艰苦,毕竟在炸弹纷飞中又安下了一张书桌,众研究人员心情渐渐平静的同时,又在各自的专业领域忙碌起来。

◎炸弹下的陈寅恪与傅斯年

傅斯年初到昆明,为照料北大文科研究所事务,在靛花巷三号的青园学舍一楼住过一段时日。此时日机对昆明轰炸正酣,为了躲避轰炸,傅氏命人在楼前挖了一个大土坑,上盖木板以做防空洞之用。但坑里经常水深盈尺,住在三楼的陈寅恪,不惜带着椅子坐在水里面,一直等到警报解除。对此,陈氏专门作过一副带有调侃意味的对联:“闻机而坐,入土为安。”每次警报一鸣,众人皆争先恐后向防空洞奔跑,以尽快“入土为安”。这个时候,身体虚弱的陈寅恪不但右眼失明,左眼也已患疾,视力模糊,行动极其不便。陈氏本人有睡早觉和午觉的习惯,傅斯年怕陈寅恪听不到警报,或听到警报因视力不济遭遇危险,每当警报响起,众人大呼小叫地纷纷向楼下冲去,傅斯年却摇晃着肥胖的身躯,不顾自己极其严重的高血压和心脏病,喘着粗气,大汗淋漓地向楼上急奔,待跑到三楼把陈寅恪小心翼翼地搀扶下来,送进防空洞“入土”,才算了却一件心事。满身霸气,整日仰头挺胸,鼻孔朝天,头颅左右乱转,不把任何人放在眼里的傅斯年,竟对陈寅恪如此敬重呵护,一时在昆明学界传为佳话。11后来,傅斯年搬到了龙头村,只是进城时在此小居,不能扶陈寅恪“入土”了。陈氏的日常生活则由好友吴宓等其他师生予以照应。

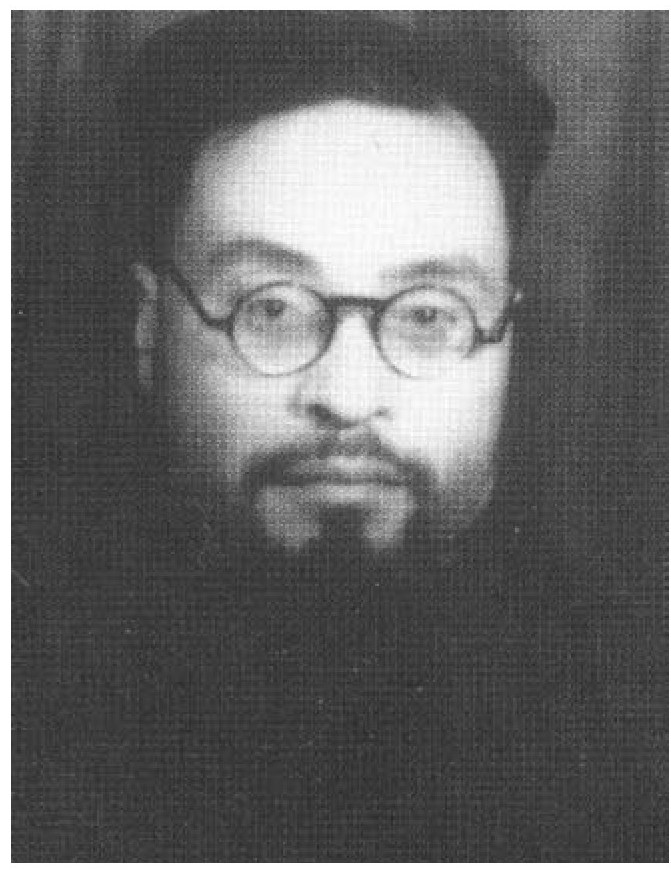

1937年,冯友兰由长沙经越南转昆明时护照上的照片

西南联大为三校合办,学界巨子与怪人名士呈鱼龙混杂状,云集西南一隅这座临时搭建的校园。陈寅恪的学问人格,不仅得到了傅斯年等学界大腕的尊重,即是当年同在清华大学任教的冯友兰、朱自清等人也对其倍加敬重。1934年,清华大学出版的《清华暑期周刊·欢迎新同学专号·教授印象记》中,曾有一段对陈寅恪的描写:哲学大家冯友兰的学问可谓不小了,从1928年进校起,秘书长、文学院院长,以至代理校长,都曾做过,在清华可称为上乘人物了。但是有人观察到,每回上“中国哲学史”课的时候,总看冯先生恭敬地——“好像徒弟对着师傅那样的恭敬”,跟着陈寅恪从教员休息室出来,一边走路一边听陈的讲话,直至教室门口,才相对地打个大躬,然后分开。“这个现象固然很使我们感到冯先生的谦虚有礼,但同时也令我们感觉到陈先生的实在伟大。”

从这个记载可以看出,陈寅恪的威望和名声在他步入清华园不久,即凭着他的才学与人格力量,在清华园的空气里无声地飘荡流动,深入到师生的肺腑并得到同人的普遍尊敬。所谓风气,即此也。时为清华国文系主任的刘文典(字叔雅,1889—1958),年龄比陈寅恪大一岁,既是一位才高学广的“博雅之士”,又是一位恃才自傲的“狷介”之人。早在1907年芜湖安徽公学读书时就加入同盟会。1909年留学日本早稻田大学,学习日、英、德等国文字、语言,曾一度担任孙中山秘书处秘书,积极主张以刺杀、撞车或引爆自制炸弹等恐怖活动,来打击、推翻袁世凯集团的统治。老袁一命呜呼后,国内革命形势发生丕变,刘氏遂不再过问政事。1917年,刘文典受陈独秀之聘出任北京大学文科教授,并担任《新青年》英文编辑和翻译,积极鼓吹另类文化在中国的传播,同时选定古籍校勘学为终身之业,主攻秦汉诸子,并以《淮南子》为突破口加以研究。经过数载苦钻精研,终以皇皇大著《淮南鸿烈集解》六卷本震动文坛,为天下儒林所重。再后来,又以《庄子补正》十卷本令学界叹为观止。刘氏因此两部巨著一跃成为中国近现代史上最杰出的文史大家之一,影响所及,已超出学界而步入政坛,一度被蒋介石抬举为“国宝”。12

西南联大时的刘文典

成了“国宝”的刘文典并不买蒋介石的抬举之账,后来在安徽大学校长任上为学潮一事曾当面顶撞蒋介石,并呼对方“新军阀”,结果被盛怒之下的蒋当场扇了两个耳光,又下令关押了七天。鲁迅在他的《知难行难》一文中曾有“安徽大学校长刘文典教授,因为不称主席而关了好多天,好容易才交保出来”13云云。据说蒋介石扇刘耳光时,刘文典也不甘示弱,飞起一脚踢中了蒋的小腹,蒋大呼一声弯腰低头捂着肚子秋蚕一样蜷缩起来,痛得脸上汗珠直滚,这才有了把刘氏关进监狱之举。此事曾轰动一时,风传学界,刘文典被视为敢作敢为的民族英雄,声震天下儒林。刘氏出狱后,根据蒋介石“必须滚出安徽”的释放条件,受罗家伦之聘来到清华出任国文系教授、主任,成了陈寅恪的同事兼上司,也成为在国学领域唯一可与陈寅恪过招并有一拼的重量级大师。尽管如此,刘文典对陈寅恪却极为尊崇,不敢有半点造次,公然坦承自己的学问不及陈氏之万一,并多次向他的学生们云:自己对陈氏的人格学问不是十分敬佩,而是“十二万分的敬佩”。

当然,挨过蒋介石耳光,也曾踢中蒋主席小腹的刘文典,是并不肯轻易对他人心悦诚服的,陈寅恪算是一个少有的例外。此后的若干岁月,刘氏那恃才傲物的“狷介”性格并未有所收敛。他公开宣称整个中国真懂《庄子》者共两个半人,一个是庄子本人,一个是自己,另半个是指马叙伦或冯友兰,因当时马冯二人皆从哲学的角度讲《庄子》。另有一说是指日本某学者,意思是指在中国真正懂《庄子》者乃自己一人而已。刘文典如此自夸,并不是信口开河或真的“精神不正常”,的的确确有绝招。来到西南联大后,每当刘氏开讲,吴宓等几位重量级教授便前往听讲。经常的情况是,刘文典见了并不打招呼,旁若无人地闭目演讲,当讲到自己认为出彩的节骨眼上,戛然而止,抬头张目望着教室最后排的吴宓,慢条斯理地问道:“雨僧兄以为如何啊?”吴宓闻听立即起立,恭恭敬敬地一面点头一面回答:“高见甚是,高见甚是!”

于恃才傲物、不可一世的同时,刘氏对搞新文学创作的学者分外轻视,并放言“文学创作的能力不能代替真正的学问”。有一次警报响起,他夹着一个破布包,从屋里蹿出来往郊外山野方向逃窜,路上正遇上联大文学院副教授、著名小说家沈从文夺路而奔。刘文典顿时火起,停住脚步侧过身对沈从文大声骂道:“我跑是为了保存国粹,为学生讲《庄子》;学生跑是为了保存文化,可你这个该死的,跟着跑什么跑啊!”14

沈从文出身穷乡僻壤的湘西,也就是陈寅恪祖父陈宝箴当年曾署理的凤凰县农村,仅念过小学,及长大后又以当兵谋生,属于自学成才的“土包子”学者和作家,没有西洋与东洋“海龟”的神气,在校中颇为东西洋大小“海龟”所轻视,沈氏在文章中也不断地称自己为“乡下人”。在昆明时的沈从文由于辈分较低,加之生性腼腆,不太轻易与人较劲儿。此时见瘟神一样的东洋“海龟”兼“国宝”刘文典气势汹汹地向自己逼来,未敢计较,索性来了个逃之夭夭。刘氏仍不知趣,望着沈从文的背影继续嘟囔叫骂不止。此时敌机已飞临头顶,刘文典忽见炸弹落下,乃立即闭了嘴巴,夹着破包袱放开脚步狂奔起来——毕竟炸弹是不管什么“海龟”或“国宝”的。

西南联大时的沈从文

由于刘文典对新文学与现代作家的蔑视,当他后来得知学校当局要提拔沈从文由副教授晋升为教授时,勃然大怒,对众人大叫道:“在西南联大,陈寅恪才是真正的教授,他该拿400块钱,我该拿40块钱,沈从文该拿4块钱。可我不会给他4毛钱!如果沈从文都是教授,那我是什么?我不成了太上教授?”15

刘文典对沈从文的轻视是否有失公允,仁者见仁,智者见智,但他对陈寅恪的评价大致是不差的。吴宓自在哈佛大学时起,对陈寅恪的中西政治、社会之学的独到眼光与精辟论述就深为折服。透过吴宓当初的日记,可以看到他对陈寅恪的崇拜程度绝不亚于刘文典那“十二万分”的佩服境界。在离开哈佛15年之后的1934年夏季,吴宓在一篇关于陈寅恪《王观堂先生挽词》的“诗话”中,再次以真挚的情感抒发了对陈氏学问的敬仰,以及自己受益良多的感念之情。吴曰:

始宓于民国八年,在美国哈佛大学,得识陈寅恪。当时即惊其博学,而服其卓识。驰书国内诸友,谓“合中西新旧各种学问而统论之,吾必以寅恪为全中国最博学之人”。今时阅十五六载,行历三洲,广交当世之士,吾仍坚持此言。且喜众之同于吾言。寅恪虽系吾友而实吾师。即于诗一道,历年所以启迪予者良多,不能悉记。其《与刘文典教授论国文试题书》及近作《四声三问》一文,似为治中国文学者所不可不读者也。16

西南联大简陋的校舍

据吴宓的女儿吴学昭说,上述这段话,吴曾向她重复过多次,因而在脑海中留下了很深的印象。1948年吴学昭在武汉大学就读,暑假时,“他(吴宓)同学文姐和我谈做学问,又以寅恪伯父为范例讲到这段话的意思”。17由此可见吴氏所言“驰书国内诸友”“且喜众之同于吾言”等,的确是掏心窝子的话,并非一时兴起的妄语或胡吹海捧的醉话。为此,大名鼎鼎的金岳霖曾不无感慨地说道:“寅恪的学问我不懂,看来确实渊博得很。有一天我到他那里去,有一个学生来找他,问一个材料。他说:你到图书馆去借某一本书,翻到某一页,那一页的页底有一个注,注里把所有你需要的材料都列举出来了。你把它抄下,按照线索去找其余的材料。寅恪先生记忆力之强,确实少见。”18

正是陈寅恪的博学与卓识,加上傅斯年超凡的霸气与管理才能,当然还有其他同事、学生的密切合作与共同努力,才使一个并不为时人所重的历史语言研究所,一跃成为中国史学研究的重镇,开一代史学研究之风气。曾一直追随陈寅恪治学的史语所历史组研究员、著名汉简研究专家劳榦在多少年后,在台湾孤岛上回忆往事的时候曾这样说道:“二十年来的历史研究,国内几个好的大学及研究机关,虽然都有他们的贡献,但孟真主持的中央研究院历史语言研究所以及北京大学文科研究所,的确能做到中心地位。尤其历史语言研究所的有关历史部分在陈寅恪先生以历史学先进、谨严而渊博的方法领导之下,影响尤深。”19

战事连绵、人心惶惶、世事纷乱的艰难环境中,在昆明的陈寅恪除了应付史语所历史组、西南联大、北大文科研究所等职责内的各项事务,还强拖病体,靠一只即将失明的眼睛,硬是完成了奠定其世界级学术大师地位的不朽名篇——《隋唐制度渊源略论稿》的著述。

1939年春,陈寅恪被英国皇家学会授予研究员职称,并收到牛津大学汉学教授聘书,请其赴牛津主讲汉学。对方已安排该校汉学家休斯副教授充任其副手。这是牛津大学创办三百余年来首次聘请一位中国学者为专职教授。面对如此极具荣誉的礼聘,陈寅恪曾两度辞谢,后考虑一直住在港岛的夫人唐筼患严重心脏病,不能携家抵昆团聚,同时借赴英机会可治疗眼疾,遂答应就聘。在得到西南联大主持校务的梅贻琦同意后,陈寅恪乘车由安南转往香港做赴英的准备。整个欧洲的汉学家风闻陈寅恪即将赴英,皆云集于奥格司佛城,静坐以待。时在重庆的史家、文学家陈衡哲得此消息后说道:“欧美任何汉学家,除伯希和、斯文·赫定(Sven Hedin,地理考古)、沙畹(Edouard Chavannes)等极少数外,鲜有能听得懂寅恪先生之讲者。不过寅公接受牛津特别讲座之荣誉聘请,至少可以使今日欧美认识汉学有多么个深度,亦大有益于世界学术界也。”20

意想不到的是,陈寅恪抵港未久,欧洲战火突起,地中海不能通航,何时能够起程,杳无可知。陈氏茫然四顾,不知如何是好,他在写给傅斯年的信中说:“天意、人事、家愁、国难俱如此,真令人忧闷不任,不知兄何以教我?”21

此时的傅斯年亦无法可想,无奈中的陈寅恪只好由香港重返昆明西南联大,等待可行的机会。就在这时,噩耗传来,蔡元培于香港撒手归天。