2 联画

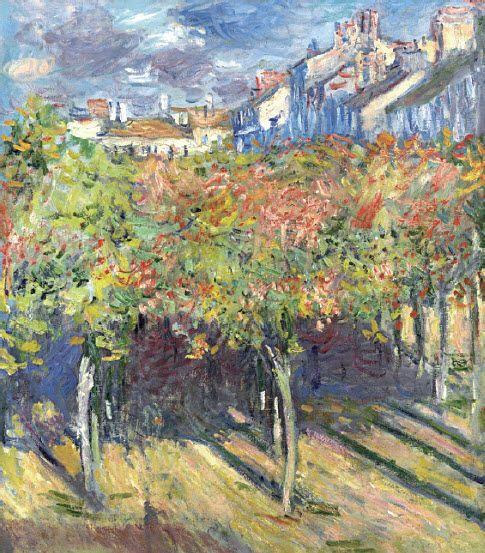

1879年卡米耶逝世后,莫奈依然在画维特依村,偶尔出游,寻找别的灵感。比如,1880年的《维特依艺术家花园》,比如1882年的《普瓦西的菩提树》。1883年,他和艾里丝·霍舍戴,以及他和卡米耶的儿子让、米歇尔,一起搬去了吉维尼村。那年他43岁。而这个地方,将承载他余下的43年人生。

1883年开始,他爱上了去诺曼底海岸的艾特达:那里有天然生成、鬼斧神工的白垩悬崖,最有名的莫过于水流制造的三个拱孔。容金德、柯罗、库尔贝、雷诺阿们都来过此地。莫奈1868年在此小住过,但十五年后的1883年,这里已经不那么一样了。

他在这里描绘著名的马纳博特岩石拱门,有时思想过于集中,1885年11月27日,潮水生了气,把他冲上悬崖壁,顺手卷走了他的画架、画布和调色板。莫奈自力更生的灵感又来了:他在悬崖顶上,选择安营之处,然后坐下来长久作画。他对峭壁上的阳光、海水、水折射的光线、倒影感兴趣。他在《艾特达的马纳博特石拱》一画里,在蓝色与灰色交叠的天空里,加入了浅粉和橘黄,蓝绿之水里则有粉色波纹抖动。他的笔触犹如波涛涌动,从海中凭空生出悬崖来,融于海光里。一年之后,史上最伟大的短篇小说家之一莫泊桑——恰好也是诺曼底人——为莫奈写了一篇文章。他如是描述莫奈的工作状态:

维特依艺术家花园 油画 1880年

普瓦西的菩提树 油画 1882年

艾特达的马纳博特石拱 油画 1885年

艾特达的悬崖 油画 1886年

“我经常跟着克劳德·莫奈去寻找印象。他已不再是画家,而是猎人。他走着,身后跟着一群孩子,他们帮他提着五六幅同一题材但在不同时刻画的,因而有着不同效果的画。他随着天空的变化,轮流拿起它们。这位讨厌弄虚作假和墨守成规的画家,面对着他的画,等待着、窥伺着太阳和阴影,他几笔就把洒落的光线和飘过的云朵采集下来,快速放在画布上。我曾亲眼目睹他这样抓住一簇落在白色悬崖上的灿烂阳光,把它锁定在一片金黄色调中,使这难以捕捉的、耀眼的光芒产生令人惊异的效果。”

1886年,这个拖家带口画画的猎人,终于富裕起来,有财力去购置补给,继续他的不朽狩猎了。那一年,丢朗-吕厄在纽约开了个《巴黎印象派画家与色粉笔画》的展览会。美国评论家远没巴黎评论家高傲,巴黎评论家总试图逃避的事实,美国评论家大大方方地承认了:

“我们感到,印象派画家们是抱着确定的意图从事创作的,如果说他们不注意创造规则,这是因为他们已经超出了规则之外;如果说他们不理会较小的真实,这是为了更好地研究更重要的东西。”

这话如果放到1874年,是不是会让嘲讽大师勒鲁瓦先生气到吐血呢?

印象派画家在国外,出人意料地大受欢迎。莫奈和雷诺阿成了活着的传奇。墙内开花墙外香,闹嚷到墙内春色扰扰。1887年,莫奈的画在巴黎畅销起来。他手头宽裕了,就买下吉维尼的一处房子,周围果树葱郁;找了个棚屋,摆好画架画布,椅子摆上泥土,安了个疑似是大门的玩意儿,就又开始作画。

他47岁了,已经被当作过一个画派的领袖。然而一直支撑着他前进的创新意念,始终不曾停下。之后的一次问答里,他对美国画家利拉·卡波·培里说道:“我希望生来就是一个瞎子,而后忽然获得视觉,这样一来,我就能够不知道我眼前看到的东西原来是什么,而开始作画。”

一般认为,在19世纪80年代,莫奈的眼睛已经出了些问题。这问题严重影响他的视力,要到20世纪,但多多少少,他对颜色的使用上开始变化。

莫奈从来在用色上至为谨慎:1886年之前,他用褐色和土黄色极少;1886年之后,黑色也几乎消失了。多年后,1905年,他会说:“关键在于了解如何使用颜色。到最后,无非是习惯。我喜欢用白色、镉黄、朱红、深茜草色、钴蓝和翡翠绿,就这些。”实际上,后世的研究发现,莫奈钟爱的颜色是这十种:

铅白、铬黄、镉黄、铬绿、翡翠绿、法国群青、钴蓝、茜草红、朱红、象牙黑。

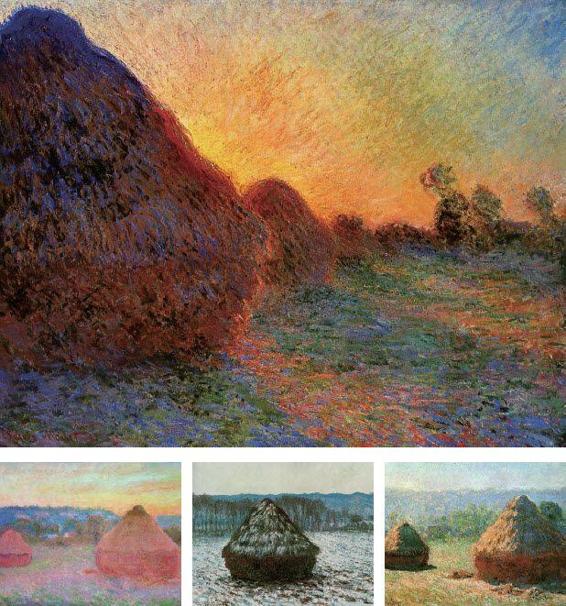

47岁了,他还是在拒绝一切“这玩意儿应该是什么样”的陈规俗套,而试图在无疑处有疑。1888年收割之后,他有了一个新想法:

在此之前,如莫泊桑所说,莫奈总是带着一群孩子、五六幅画,四处狩猎光线与色彩。但1888年秋天,他想到了一个法子,以获得自然的、独一无二的印象。他痴了一般画麦垛,一连画了几十幅。这成了他之后的标志性保留节目:联画。在这堆麦垛画里,你可以看到同一个角度下不同季节、天气、光照之下,一个麦垛的无数形象。秋天的麦垛灰黄泛绿,夏末的麦垛橙红透紫。在麦垛尖与阳光交接的所在,紫、黄、黑、红、绿以极细短的笔触交替出现。而在麦垛脚边,橙红色的阳光、青绿色的阴影、麦垛边缘被照到泛白的亮处,又在交替玩捉迷藏。1889年,他和与他同岁的罗丹联手,在乔治·帕蒂陈列馆里,组织了个单独展览。他把25年来所画的一切都展了出来,包括已经开始创作的联画,令公众大为倾倒。1891年,丢朗-吕厄画廊里展出了15幅联画,大受欢迎,价格都数以千法郎计。

草垛 油画 1888—1889年

现在,莫奈是个有销路的画家了。

从麦垛处得来的灵感,被莫奈洒遍各地。他的眼睛转向了吉维尼村附近,艾泊特河的白杨树。修长秀雅的白杨与矮胖结实的麦垛显然不同,而且白杨临水,水中倒影、云与天空,又是莫奈最喜欢描绘的东西。很多年后,这些白杨所代表的“抽象印象”,被学者认为是20世纪抽象主义的先声。

真正让莫奈的联画成为传奇的,是他的鲁昂教堂大联画。1892年,莫奈去鲁昂处理一件家事,见了鲁昂大教堂——12世纪始建,13世纪遇火重建,16世纪累次加工终于完成,18世纪又修复过的著名哥特式教堂。此前,透纳、柯罗、布丹、容金德、毕沙罗,都画过此教堂,但着眼点相去不远:巍峨高耸的教堂,那色彩单一的中央大门、门左的圣罗曼塔楼、门右的波尔塔楼、三角楣、拱廊、拱肋、精细美妙的长廊,与周遭景色一起,鲜明清晰地屹立着。

可是在莫奈那双独一无二的眼睛里看来,不是这么回事。他看不到色彩单调的石头,而是诺曼底变幻天空之下,阳光与雨雾落在石头上,营造的那些微妙的色彩。他决定以鲁昂教堂为模特,开始作联画。

当然,如你所知:鲁昂教堂比麦垛和白杨,难画得多。

先是1892年2月至4月,随后是1893年,莫奈分两次,为鲁昂大教堂绘制了三十多幅画。他是从三个不同的位置画的。首先,他在教堂正对面一家衬衫店里画,商店里工人来往,他没法工作,于是又去了一家时装店二楼试衣间。顾客抱怨不休,莫奈也只好找了扇屏风,让屏风两边可以各安其所,你试衣,我画画。1893年,他又换了个所在。你很容易看得出区别。比如,《棕色的和谐》一画,一望而知是阴天下午、光线晦暗。灰色的天空下,赭石色的教堂,灰色的大钟中央黄褐,周围却是蓝与灰的交融。中央三大门幽深黑暗,垂老的木门望其颜色可知。但饶是灰暗至此,彩绘玻璃窗上的蔷薇花饰依然明亮着。而在另一幅《鲁昂大教堂》里,晴天夕阳制造的黄色与浅玫瑰色被蓝色阴影遮得若有若无,在三角楣处,阳光的暗影却极分明。妙在莫奈的笔触已不再是当年被人指摘的粗糙,而是一种柔软至于黏稠的粗糙。古斯塔夫·热弗鲁瓦写道:

鲁昂大教堂 油画 1893年

“鲁昂大教堂的巨大身影耸立于大地之上,同时又仿佛消失、蒸腾于清晨的淡蓝色薄雾中;各雕塑作品的细节、各蜿蜒曲折的装饰以及各个空隙和凸起部分,在白天的时候会变得很清晰;黝黑的门洞宛如海洋中的‘波谷’,墙壁上的石块明显留有时光流逝的印迹,如今在阳光、苔藓和地衣的映衬下变成了金黄色和青绿色;建筑物底部在暗影的包围之下,顶部则被正在消失的夕阳余晖染成了玫瑰色;这是一首对古老教堂所占空间抒发的绝唱……这是自然之力和人类创造之间的一次巧遇及其相互作用的产物。”

莫奈的好朋友、多年之后成为法国总理的乔治·克里蒙梭则说:

“灰暗的物体,其本身因阳光的照射而获得生命,获得给人们的感官以印象的能力。但这种围在物体表面、深入其内部、反射至外部空间的光波,始终处于杂乱无章的状态:有时如高耸入云的‘波涛’,有时如风平浪静的‘水花’,有时则像是一场‘急风暴雨’。物体正是依靠这种‘有生命’粒子的狂放不羁才得以显现出来,我们也正因为这种狂放不羁才可以看见物体,同时物体也正是因此才得以显出其确实存在;那么一件东西在光的照射下究竟是什么样子,这是我们现在必须弄清楚的,是画家所要阐明的,也就是通过画家之手来进行化解和重新组合。”

莫奈自己的痛苦,却甚少有人明白。在给艾里丝·霍舍戴的信里,他写道:

“我每天都会有一些头天未曾见到的新发现;于是赶紧将其补上,但同时我也会失去一些东西。就这样,我在做常人难以办到的事……我已殚精竭虑,几乎要垮掉了。一天夜里,我的噩梦一个接着一个;我梦见,教堂不知怎么倒了下来,压在我身上;其颜色好像变成了蓝色,但很快又变成玫瑰色,最后竟又变成了黄色。”

当时的一派观点认为,莫奈的选材颇有意味——谷堆象征着法国土壤的肥沃,又向当年米勒们那一代农民画家致敬;鲁昂大教堂是哥特式建筑的范例,是法国历史和文明的凝缩;杨树嘛,那一定是法国民主的象征……另一派则咬定这是谬论:莫奈以同一个事物为对象反复作画,恰好证明他不在乎事物本身,而在乎光的变化:他只想草地、山峦、谷堆和大教堂,成为了太阳、空气与天空的一部分。

后一种说法,确实有其道理:在莫奈笔下,鲁昂大教堂的轮廓没有石头的硬朗,而是画笔涂刷、模糊斑斓的色彩,阳光给石头铺上了浓稠鲜艳的雾霭。他用色彩和光线已经出神入化,足以制造强烈的实物感——即是说,他的画给人浓烈的感官刺激,让人觉得谷堆、石头和其上的阳光,都伸手可触,甚至有能让人嗅与尝的味道。或者说,莫奈的画已经不只追求光线与色彩,他在追求一整个完整的、呼之欲出的浓烈体验。所以1895年,批评家布劳内尔写到:

“莫奈的艺术,已经成为了自然本身。”

而我们马上将要知道:他如何以自然为画布,创作自己的艺术。

克里蒙梭提要求,请国家买下莫奈的鲁昂大教堂系列联画——1892年,雷诺阿的《弹钢琴的少女》都被法国政府收购了,意味着官方认可了印象派画家,那么,对莫奈怎可厚此薄彼?政府没搭茬,但其他收藏家手脚颇快:弗朗索瓦·德波跟莫奈买了一幅,并连同其他收藏一起捐赠给了鲁昂博物馆。艺术保护人的伊萨克·德·卡蒙多伯爵,却在1894年跟莫奈买了四幅,捐给国家了。国家是否承认无所谓,莫奈至少有钱拾掇他的莲园了。