在自卑身边,我发现,骄傲是一个相当好的伴侣。

——爱默生

北京广播学院播音系的第一堂课是吴郁教授上的。她环视着屋里这群漂亮、阳光的少男少女,一句话就给他们定了位:“你们不是明星,是广播员。

第一次期末考,出于种种原因,我的成绩是全班倒数第一。那时我有些胆怯。我是从边疆来的,人家都是北京人、上海人、南京人。头半年我几乎不说话,一个人躲在角落里观察他们。慢慢地我发现,虽然我连新疆都没出过,但他们读的书未必有我多。

而且,我的嗓子是真好。播音系的重点是发声练习、吐字归音练习。有的人练爆破音,"b、b、b…”大冬天的,就这么对着墙喷,能把墙上喷出一个冰疙瘩,这不是笨蛋吗?我从不练声,考试轻轻松松就过。

甚至有一天早上我迷迷糊糊去上课,迟到了,发声主课老师王璐教授把我拦在了讲台边上。“洗脸了吗?”

“没洗。”我揉揉眼睛道。

“啊一个。

所谓“啊一个”,就是用一口气,把汉语拼音的单韵母和声母从头到尾平稳地读下来。

“ a、o、e、i、u、u、b、p、m、f…”所有发声练习里,我最不休的就是“啊一个”

“你们都练成他这样,就行了!”王璐教授冲我一挥手,“回去接着睡吧!

大学期间我老旷课,但是最后一次考试,我愣考了全班第一,得到了最高奖学金。有好事者提出要重新给我核分儿,我没反对,核来核去,还是第一。

我的毕业照

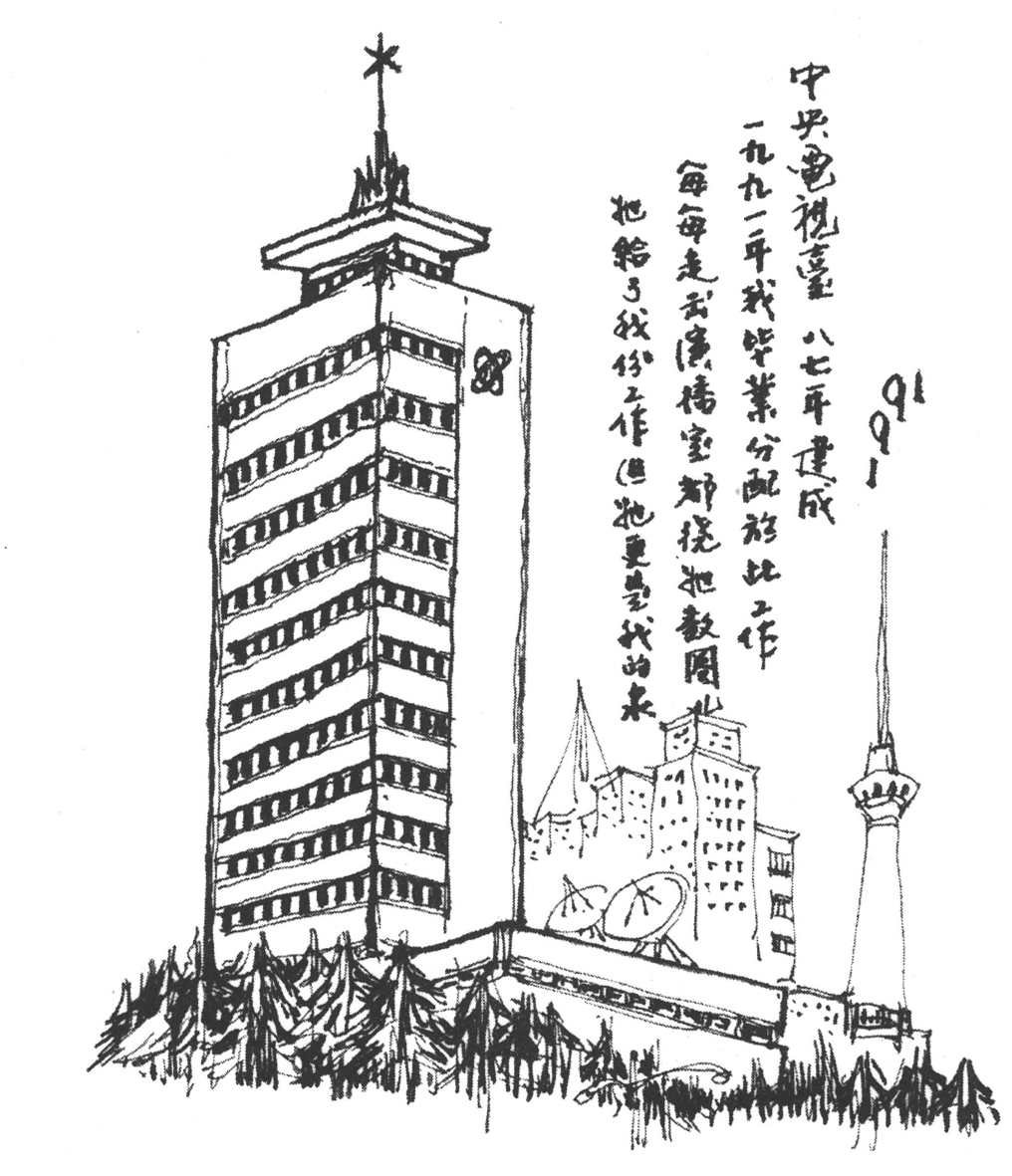

1991年,大四第二学期,我被分配到CCTV对外部实习。CCTV这座崭新的大楼子,三年前刚刚落成,《新闻联播》还向全国人民展示过它的三维图像,那么神秘而高不可攀。

我们班39个学生,有三分之一都在CCTV各部门实习。谁不想留下来?对外部的大导演们都喜欢我,器重我,手把手地教我做事情。但毕竟他们不是台长,也不是广电部部长。

我没有“后台”,也没有“后门”,每天除了兢兢业业地工作,抢着擦桌子、扫地、打水,不敢有任何非分之想。

实习期快要结束的时候,CCTV开始面向各大对口院校正式招收播音员。方式比较传统,只收各校考试成绩排前5名的学生。最后定下来可以参加面试的学生,全北京一共10男10女。

学校把我的名字报上去了,但我压根儿就没抱希望。只看分数当然不在话下,可就我那长相,在我们班男生里排前10都勉强,做点儿幕后工作还行,选播音员,CCTV能看上我吗?

面试那天,哈文陪我一块儿挤312路公共汽车去的,一路暴土狼烟,整得灰头土脸。走到CCTV大门口,才发现其他参加面试的人都是坐“小巴”或者“打的”来的。看他们个个衣着光鲜,哈文让我去卫生间洗把脸,好歹亮堂点儿,我就去了。进去以后,居然看见几个男生在对着镜子化妆。

面试在一楼的一间大演播室里。我是最后一个进去的,第一反应是灯光太晃眼,下意识地用手遮了一下,稍微适应了一会儿,才看清楚面前坐着一排人。

“姓名?”其中一位开始发问。

“你们不是刚刚叫过吗?知道还问?”

不知怎么了,我突然想起了电影《红岩》。

“李咏同学,现在在座有黄惠群台长、杨伟光副台长以及各部门主任。中央电视台全体员工都在通过闭路电视收看演播室里的情况,希望你正常发挥。

“好,来吧。”我心里明明特在意,又偏装出一副玩世不恭的样子。

第一试是新闻快读。现场给一个300字的急稿,只有30秒准备时间,从头到尾读完,出错不得超过2处。我嘴皮子利落,玩儿似的就过了,后来听说这一关筛掉了不少人。

后来又问了我很多问题,我只记得最不靠谱的两个。

一个是:3只鸡3天下了3只蛋,请问9只鸡9天下几个蛋?

我想也没想就说:“反正不是9个!我又不是养鸡的,不知道。”

另一个是:请列举5个海湾战争主要参战国家。

“美国、英国、科威特、阿富汗……其他的想不起来了。

“李咏同学,你再好好想想,还有一个非常重要的国家。

我又想了想,还是想不起来。“真不知道,您告诉我吧!

人事处的老师哭笑不得,“伊拉克。”

我当时在心里猛抽自己三个大嘴巴子,海湾战争主要参战国,连伊拉克都能忘,真行。但我立刻想出个堂而皇之的理由: “伊拉克是敌国啊,咱们也同意打的!

考完试出来,我坐电梯上16层,回对外部“上班”去,遇上一位灯光师。实习几个月,我跟CCTV这些设备保障人员、灯光师都混得特熟,好多大导演去借设备,都说“没有”,我去借就有。

“哎,哥们儿,可能是你留。”他挺神秘,话说得含含糊糊。

“怎么讲?”

“刚才你们都走了,黄台让大家重点讨论一下你的表现。”

“你怎么知道?”

“不是全台都看闭路电视吗?最后那段儿,视频拉掉了,音频还在。我听见的。”

灯光师的话我没太上心,也不是不信,就是不想存什么幻想。

中午吃完饭,我和几个对外部的编导一块儿下围棋,心不在焉。吕斌主任一直在旁边看我。我觉得他在看我,倒也没太在意。看了一会儿他说:“李咏,你来一下。”

我刚想好一步棋,只好先放下,起身去了他的办公室。

“把门关好。”他小声示意我。

我又转身把门关好。

“坐下。你知道今天留谁吗?”

我摇摇头,“不知道,也不想知道。反正肯定不是我。”

他突然严肃起来,盯着我,一言不发。

我就这么玩世不恭

过了半晌,才一字一顿说:“小子,听着,就是你。”

我当即傻了。就我那表现,怎么可能?为什么啊?

“但是,目前党委还在讨论,没有做出最后的决定。所以,”他目光犀利,向我提出严正警告,“你要严格保密,包括对你女朋友!党委的事情如果散布出去,就很可能会有变动。”

我愣愣地看着他,还是说不出话。

“刚才,我看你有些心不在焉,所以提前把消息透给你。”老长官意味深长地说,“你,可不要违纪啊。”

“谢谢长官关心!谢谢长官信任!”印象中,那天一直到我离开吕主任的办公室,来回来去说的就这两句话。

接下来几天,哈文挺心急,天天问我:“怎么样?有消息吗?”

我强忍着内心纠结,装作很茫然的样子对她说:“没有啊,没人通知我。”

我心里埋怨,这吕主任也是,告诉我干吗呀?又不让跟别人说,还不够我难受的!

几天以后,CCTV正式通知我被录取,我这才扭扭捏捏向哈文坦白:“其实,这件事吧,我上礼拜就知道了,没敢告诉你。”

话音未落,即遭暴打。

“你连我都瞒?胆子够大的啊!”哈文叉着腰,柳眉倒竖,杏眼圆睁。

我一边委屈地辩解:“我有什么办法?这是党的纪律。”一边恨自己嘴大心窄,藏不住事儿。

1991年CCTV唯一的一个播音员名额,归我了。

我听说有这么几个原因,首先,长官们通过几只鸡下几只蛋的问题,觉得这孩子挺直率,不装——装也没用,后来我才知道这是一道小学生“奥数”的经典题目,太损了。其次,这孩子挺机灵,没想起伊拉克,还能给自己编个理由,是否合理不论,贵在张嘴就来。

这件事到这儿,原本可以告一段落了。忆其始末,我明白了几个道理:第一,不该知道的最好不知道;第二,既然保密,就让它彻底烂在肚子里,打死也不说;第三,世界上确实有“狗屎运”这种东西存在,我李咏,何德何能?

然而福无双至,与狗屎运结伴而来的往往是一宗坏消息。没过多久,我果然对另一个词有了深刻的体会,那就是“造化弄人”。

我的档案上新盖了几道戳:北京广播学院党委办公室,CCTV人事办,北京市公安局户籍管理处。看似板上钉钉,一切都没跑了。

一天中午,我正在睡午觉,梦见自己成了范进,站在马路当间振臂高呼:“中了!中了!”却被迎面上来的老丈人扇了一个耳光,“该死的畜生,你中了什么!”

我一激灵,醒过来了。还真有人在旁边猛拍我脸蛋,“哥们儿,醒醒,快醒醒!CCTV不要你了!”

我何曾受过这等刺激,“腾”地坐起来,恶狠狠地盯住他,“扯什么淡呢!”

“真的真的!系主任让你赶紧去一趟!”他语速很快,看上去不像开玩笑。

“我靠!”我一把推开他,俩脚往鞋里一塞,“噌”地奔了系主任办公室。

“章都盖完了,怎么说不要就不要啊?其他台我都已经推了,这不是开玩笑吗?”

系主任搓着手,很无奈地告诉我,他了解的情况就是这些,具体原因还不清楚。

看来跟他理论也没用,我又火急火燎跑到了CCTV。

出面接待我的是一位长官,他慢言慢语地向我解释:“你进CCTV,要占用一个国家人事部的干部指标,但今年广电部没有名额了。不过你放心,我们还在努力。”

回学校的路上我精神恍惚,没坐车,忘记了要坐哪路车,一个人走了很远很远,直到天黑。

当然,您不用猜也知道,问题最终还是解决了,否则今天我也没机会在这儿给您痛说革命家史。

非常感谢广播学院的刘继南院长,她很重视此事,马上就去广电部了解情况,为我争取这个名额。而她发现,事件的缘由简单得可笑:毕业分配前夕,广电部干部司曾经问过CCTV: “你们今年招播音员吗? ” CCTV的回答是“未定,不好说”。于是当CCTV最终定下一个人选,临时告知广电部,对方不干了。问你的时候不说,现在想起来要名额了?没有!来了个下马威。

别人没收拾,光收拾我了,三天瘦了一大圈。

现在想想,太好笑了。

拿到CCTV的出入证后,我郑郑重重地把它挂在脖子上,和哈文在CCTV大楼子前面照了一张合影。有时我一个人坐在办公室里,没什么事儿,也会把这张出入证拿在手里,摩挲来摩挲去,反复端详,心中五味杂陈。

这天中午,我又在欣赏出入证,老觉得背后有人,扭头一瞥,没看见谁,于是继续欣赏。

不对,还是觉得有人,使劲儿一回头,这下看见了。

“石导演!”我“噌”一下跳起来,立正站好。

站在我背后的,是纪录片《空中丝绸之路》的总导演石宪法。

“是不是感慨良多啊?”他笑眯眯地问我。

听这话,应该是瞅我半天了。我不好意思地笑了笑。

“李咏,这只是个开始。你等着吧,不出两三年,”他在我脑门儿上点了一下,“你这块尖石头,就会被磨圆的。”