幸福不过是欲望的暂时停止。

——叔本华

哪儿哪儿都挺在意和敏感

说起来,我觉得自己也是个心地较比单纯、至情至性的人,没什么城府,特容易信任别人。虽然有哪儿哪儿都挺在意和敏感的小毛病,却也总在自我提醒和校正:活得别太细,粗糙点儿,留着点儿精力……

公元2005年,有个叫“蒙代尔品牌实验室”的,不知怎么了,开始了对电视节目主持人身价的评估。我位居首位,好像三个多亿吧。后来听说这个评估打2003年就开始了。老实讲自我感觉还真良好。以为市场经济嘛,无非是寻个卖点,应个景,媒体热炒之后,喝几声倒彩儿。这事儿就压根没往心里深处去。刚才我不就说了吗,自己正在治疗哪儿哪儿都挺在意和敏感的小毛病,况且,CCTV对此次品牌排序行为基本上也做出了算得上积极的反应。

国家有着一个一个的“五年计划”,盘点自己,倒是也在完成着一个又一个的“五年计划”。从1998年《幸运52》开播,到2003年《非常6+1》推出,五年;再到2008年推出《咏乐汇》,又是五年。好像有点儿说跑了。总之,不管是栏目还是大型电视活动,做得不敢叫“惊涛骇浪”,也得是“风起云涌”。在舞台上继续着自己随心所欲的调侃和“玩世不恭”。我了解自己这副德行,可就是改不了。

还是公元2005年,上海。“身价”最高的我捧得了“年度最佳主持人”和“年度最佳娱乐节目主持人”两项政府大奖。只听“呼”地一下,掌声雷鸣般地响起。恭维、怂恿,被人攀附得虽挺不自在,但又觉得受用,美不滋儿的。

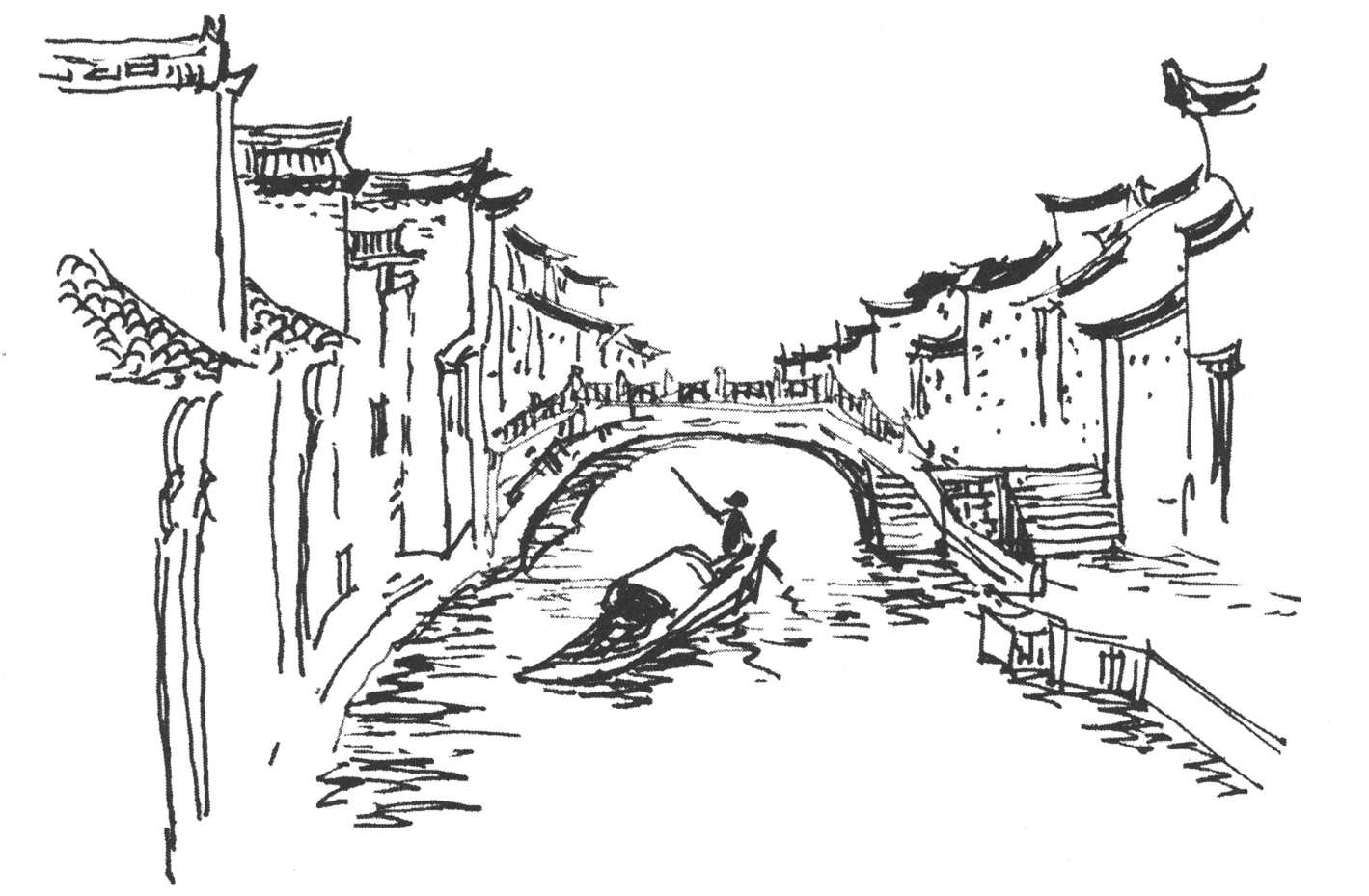

在乌镇,俺摘得了“最具品牌价值主持人”大奖。打那儿以后,乌镇在俺眼里是那么的美啊!

当年,接受了南方一纸媒的专访,刊出,不得了,标题赫然点到我对于“娱乐底线”的看法。现在想想,倒也不后悔。一个有益无害的人,舞台上又是观众的宠儿。民意调查显示,喜欢我、待见我的那是大多数。虽从出道以来就争议不断,可非议我的人毕竟还是以“一小撮”来论,况且也只是思想、情感、观点和立场的不同。

我依然提醒自己:要与时俱进,要敢做敢当,要有所独创,要让广大人民群众喜闻乐见。卸下伪善的面具,显出真实的自我。

可能是太拿自己当回事儿了,公元2006年,压根儿在无意识中,针砭和骂责声就在这一年渲染、放大、夸张了,开始让人看不惯了。问哪儿让人看不惯了?答:做派。我有点儿茫然。自己哪儿哪儿都挺在意和敏感的小毛病有所复发,其症状体现在逢人就乱七八糟地笑容可掬而又相当厌恶这副德行。

水是有源的,树是有根的,面对针砭我是不会就坡下驴的,我太知道自己是个什么东西。我是什么“做派”?

这年,就在我再捧“25年25星”奖杯时,“蒙代尔品牌排行”再次发布,我的“身价”涨到了5个亿。本来我就在一连串非议之后越发爱“装大个儿”,本来对所到来的一切是不该消极和自找歧义的,因为甭管几个亿都根本无法兑现。我曾对媒体说:“你拿50元来我就和你换!!!”

我个人的声音是微弱的。哪怕喊破了喉咙撕裂了声带,也压不过这些“声讨”。一会儿这个“门”,一会儿那个“门”的,我快改行卖门了!哎,不提了,显小家子气。但不可避免地,我那哪儿哪儿都挺在意和敏感的毛病人了膏育了。

曾自己安慰:如果老天爷把大门关上了,把窗户也关上了,怎么办?那就给自己画扇窗户,冲着画的窗户长喘几口气……试了,没用!

公元2007年,我印象中似乎总在下雨,冷。也就在雨中的江南水乡乌镇,在两岸三地“新娱乐华语主持群英会”上,我获得了“最具品牌价值主持人”奖。

2006年1月21日《纽约时报》称:李咏是中国电视的秘密武器。

获奖的喜悦,说真的,只有那么一丝。这尊大奖我说是名副其实的“虚头巴脑来由不清”。

现实中总会有人给你介绍一套活法儿。在自家门口表错了情,却引起了外媒的注意。美国《纽约时报》破天荒在国际版面刊出对我的大篇幅专访,耐心分析关于我的主持还有就是关于我的“身价”。

境外华人倒是兴奋,可国人买账吗?

这厢,小崔同志依然“不过如此”的表情:“5亿?他值吗?干脆把自己卖了得了。”

我不太了解究竟这个品牌价值是如何评估出来的,但我又觉得,人家的评估劳动不可断然否决。就算CCTV不认,我依然得意,得意的不是无法兑现的几个亿,而是品牌价值在一定程度上反映了市场、受众的态度,只有观众认可,我才真正具有存在的价值。

“汉阳造”对“迫击炮”

风口浪尖,意味着风险无处不在。总在下雨的2007年,就是这样一个多事之秋。

每天都有关于我的消息出炉,排山倒海,没完没了。不能说全是坏消息,但至少没什么好消息,而且多是无中生有。沦落到这份儿上,对我而言,生活已经少了一半的劲头。

我开始怀疑,我到底还适不适合在这个大楼子里呆下去?

到了秋天,网上有人爆料“李咏离开CCTV” ,起因经过结果都说得有鼻子有眼。今天我正式承认,并非空穴来风。

这个“公家人”我当不下去了,太憋屈。CCTV待我不薄,我也不想给CCTV抹黑。老话说“见好就收”,我这已经见了“不好”了,不求逢高沽空,但求及时止损。

我找好了下家儿,回广播学院教书去——现在叫传媒大学了。教育部不是倡导“从一线到学院”吗?我拿了一个“客座教授”的特殊名额。摸爬滚打十几年,经验不敢说有,教训可是太多。

哈文说:“你要想好,不要以卵击石。”

我说:“我想好了,偏要磕一个试试。”

我和我的最高长官谈了一场意味深长的话。那个气势啊,今天想起来,只有一句话能形容,那就是“汉阳造”遇上“迫击炮”。

秘书带我走进位于15层的长官办公室时,他坐在宽大的大班台后等我。逆光,看不清脸,只能透过玻璃窗看到他背后高耸的旗杆,以及五星红旗迎风飘扬。

“来了?”他很深沉地问。

我一个没正形儿的坏孩子,哪儿见过这阵势,顿时气短三分。“哎,来了。”

“坐吧。”

“哎。”我局促地在他对面的椅子上坐下,俩手不由自主拧在了一起,有点儿像过去的大姑娘相亲。

“沏杯茶。”他打电话给秘书。我受宠若惊。

“你抽烟吗?”他又问我。

“哦,这儿不能抽烟吧?”

“可以抽啊,不要紧。”于是又打电话给秘书,“再拿个烟缸过来。”

我盯着他背后的五星红旗,感受着一股子强大的气场,来时的心气儿已经消下去一大半。

现场安排停当,茶杯、烟缸摆放到位,长官往后一靠,“你想跟我说什么?说吧。”

我按照之前打了无数遍的腹稿,开始倾诉我的辛苦,我的委屈,我的志向,我的困惑。我说得很投入,深情盘点进入CCTV16年的种种得失。就算“汉阳造”,也得用尽火力不是?说到最后,落点就一个:“玩命这么多年,倒落了一身不是,我招谁惹谁了?”长官一直在认真地听,不时点点头,表同意或明白。

我说完了,轮到“迫击炮”发力。长官从桌上小山样的文件堆里,随手搬出一尺多高的一摞,递到我面前。“李咏啊,咱俩平时没什么机会聊天,沟通得少。今儿既然来了,你也听我讲讲,我整天都在忙些什么。”

长官好口才啊,表面波澜不惊,实则激流暗涌。他一边翻看红头文件,一边跟我谈心。从上面的政策,讲到下面的对策,从大时代大趋势,讲到小个体小命运,又从我个人面临的问题,讲到他个人面临的问题,乃至整个CCTV面临的问题。

一通“叮咣五四”,我已然听傻了,完全忘记了自己干吗来的,深深沉浸在对长官的同情和理解中。我突然发现,论委屈,长官比我委屈。长官招谁惹谁了?

“李咏啊,你还这么年轻,何必把事情想得那么绝对呢?你想去大学当客座教授,也不用非离开这儿不可,以你的能力,完全可以身兼二职。你要是不好意思说,我替你说去。”

和他恳切的眼神对接,我完全不知所措,甚至十分自责:我这样做,对吗?每个人都生活在一个客观的环境中,公平或不公平,甘心与不甘心,自有公论。我委屈,可我未必占理。

一位最高级别的长官,对我这样一个普普通通的主持人如此屈尊,我还想怎样?

这一天,谈话未果。人贵在识时务,我得“给脸要脸”。

哈文后来说我,有什么想法你就直说呗!

她也不想想,面对飘扬的五星红旗,难不成让我说“我想兑现”?那么庸俗,怎么说得出口?

过了些日子,心里还是拧巴,我又给长官写了一封言辞恳切的信。不好意思见他,只好请秘书递上去。因为A型血金牛座,所以铺垫太多,绕来绕去。但我相信长官从字里行间还是读懂了我的决心。

接下来,这位长官不露面了,其他诸位长官来找我谈话。

有的好言相劝:“想开点儿吧,CCTV几百号主持人,为什么大家伙不批评别人,单批评你?你不觉得挺幸运吗?这说明大家对你关注度最高啊。”

有的语重心长:“你不为自己想,也为哈文想想。你走了,她一人留在这儿,将来所有的闲话都让她一人扛着?”

有的措辞严厉:“你不就是去中国传媒大学吗?别说中国传媒大学,就是清华、北大,我一个电话过去,你能好过得了?”

您是不知道金牛座有多拧啊。连续一周时间,我承受着来自各方的“狂轰滥炸”,所有的山头都炸成平地了,我就是咬死了不喊“投降”。

最后,主管长官出马了,一点儿不绕弯子,直击我的死穴。

“李咏,我就问你一句,你真的做够了吗?”

这句话一下戳到我的痛处,一时我竟无言以对。若说“够了”,那太违心,这辈子就好在人前说个话,一说就刹不住。可要说“没够”,不是自己给自己下套吗?

我正磨磨叽叽张不开嘴,他已经替我把话说了:“你要说够了,那行,你走,我不拦着。既然没够,全中国哪儿还有比这儿更好的平台?”

长官真不是随便就能当上的。要么,你气场强大,先声夺人;要么,你说的话字字在理,无以反驳。两位都让我碰上了。

更何况,对这座大楼子,我感恩之心永存。它给过我最好的出路,也给过我太多机会。在我心目中,它是我的根。什么CBD、铁裤衩,压根儿不能相提并论。

那天,我们谈了4个小时。他从不抽烟,居然为我破了例。他没跟我讲大道理,我身无一官半职,讲大道理也听不懂。他只是把我当做一个人,一个有用的人。我李咏最吃的就是这一套——士为知己者死!

于是我彻底折服了。

回想起来,我感谢长官们的挽留,还有对我的“谆谆教诲”。

一场风波就这么过去了,前后历时一个月,名副其实的“屈体折腾三周半”。

还是我老婆说得对,以卵击石,开玩笑!“汉阳造”对“迫击炮”,吃不了兜着走。

至于那些伤心事儿,就不再提了。

舞台上,一台戏。上场、下场、再上场……今儿演英雄,明儿饰泼皮,后儿下地狱,最爽演皇帝。周而复始轮回,烦厌否?不甘心?身不由己。罢演又没那么便宜,哪行都有哪行的规矩。

拿破仑曾说:“我是我自己最大的敌人,也是我自己跌宕命运的起因。”

公元2008年,“蒙代尔品牌实验室”榜单又显,纵然我已是连续六年蝉联榜首,但由于突如其来的金融危机,“身价”已经大大缩水。巴菲特都歇了,我缩点儿水也不跌份——又来,反正兑不了现。

当志气快将磨尽的时候,咬咬牙吧。因为我哪儿哪儿都挺在意和敏感的。