我和李咏虽说不是青梅竹马,也算得上一块儿长大。当年我十八,他十九,我属鸡,他属猴,进大学没俩月就谈上了恋爱。我爸一提起这事儿就忧心忡忡:“老话说,鸡猴不到头儿。你们啊,唉……”

担忧归担忧,李咏最终还是凭他那张能说会道的小嘴儿把我们全家顺利“拿下”,1992年9月26日,星期六,我们俩在我的老家结婚了。

一晃,十七年过去了。2009年9月26日,又是一个星期六。我们俩聊起过往,感慨万千。我们共同经历了人生中的大部分时光,彼此了解,相互默契,说上句便知下句,虽无语也胜千言。世界观、人生观、价值观,那么相近,如出一辙。

谈恋爱的时候,李咏常常给我一些惊喜,他心很细,手也很巧。我是穆斯林,学校的回民食堂一般不做面条,每逢我过生日,他就会从外面的清真饭馆买一份长寿面给我。有一阵儿学生中间流行自己用木板做小书架,放在床铺里。冬天冷起来,可以蜷在床上看书。他给我做的那个特别精致,比别人的都讲究。

说来也怪,当时身边的同学、朋友,很多人谈恋爱就是为了解闷儿,打发时间,并没有想未来一定要怎么样,分分合合都是常事儿。我们俩的想法却出奇地一致:“如果不是奔着白头到老的目标去,干脆就不要牵手。”

结婚以后的日子什么样,李咏在书里也写了挺长一段,写得还比较到位吧,有点儿老夫老妻的架势。

我们俩之间有什么事儿,从来不会遮着掩着,彼此有什么说什么,绝对透明。住单身宿舍那会儿,隔壁就是老毕。他老跟别人说,听李咏和哈文吵架特有意思。先是听到一个特“血性”的男声,嚷嚷完没一分钟,马上就被另一个更“咆哮”的女声压下去了。

李咏的人生志向:老婆孩子热炕头。

其实我们也不是吵架,就是拉理儿论事儿,都不会小嗓门儿说话。打那以后只要我们俩有事儿要掰扯,李咏就先起身把门窗关好。

李咏动手能力挺差。家里但凡有拉根电线、打孔钉钉子一类的活儿,都得求老毕帮忙。老毕够朋友,有求必应,但末了总是不忿儿地撂一句:“能人永远是拙人的奴才。”

跟李咏过日子,时间一长,惊喜就少了,改“惊吓”了。他就像一个长不大的小孩儿,时不时就犯个迷糊,或者使个小坏,我得去给他收拾残局。

比如他开车不认路。不但生地方不认路,老地方也不认路。第一,因为他没方向感,从正门进,侧门出,出来就晕了。第二,他不记路标,只记广告牌,广告牌不是打眼么?问题是那广告牌一个月换好几回,能靠得住吗?第三,他脑子里的导航系统有问题,黑天去过的地方就只能黑天去,白天去不认得。

每当他开车出门,我都得时刻开着手机,严阵以待。保不齐什么时候他电话就来了:“老婆,我在一个XX广告牌底下,我该怎么回家?”

2003年闹“非典”,他老在家呆着,病毒没传上,酒瘾起来了——不是小道消息说抽烟喝酒能“消毒”吗?我不让他喝酒,他自有办法,居然深更半夜从房间溜出来,把酒柜里的酒偷偷拿出来喝了,再灌上矿泉水,盖好盖子,原封不动搁回去。您说他怎么就不嫌累?这招还挺绝,家里要是不来客人,估计我永远都发现不了。

李咏是个永远活在”浪尖”上的人,活到老作到老。年轻时锋芒毕露,四十岁还是“愤青”,将来年过古稀也得是谢贤那路子。

记得大二那年,他去上海人民广播电台实习,看见好多人都有BP机,别腰上,特神气。那时候刚兴起这玩意儿,还没普及呢。李咏看了挺不服气,跟我说:“牛什么牛!等我将来有了钱,我买它十几二十个,别一排!”边说还边在胸前比划着。我嘲笑他,“别一排?你当是子弹夹呢?”

大学毕业分配到电视台工作,他立马儿给自己买了一台数字寻呼机,当年也算名牌——凯奇的,号码是20536。刚买回来没人呼他,他就跑到楼道去打公用电话,自己呼自己,听铃儿,特美。

最搞笑的是笔记本电脑,他根本不会用,也不会上网,但是看别人都有,自己也得买一个摆家里。而且每当人家买了新款,更小,更轻,他就也跟着去买一台。他有他的歪理:“不会用没关系,我得有。”那个得意洋洋的样子实在很好笑。

李咏在物质方面一向比较有“追求”,当年,我们是电视台这拨年轻人里最早买车的,一辆小铃木。刚开始他技术特差。有一天,在一条窄道上,他正嘎悠嘎悠往前开呢,突然从后视镜里看见一个老头儿,在后面又是喊又是追的。吓我们一大跳,赶紧把车停下来。您猜怎么着?原来是李咏车开得太慢太擦边儿,耳镜愣把人家手里拎的馒头给挂走了。

后来,好不容易开熟了,得意了,每回一遇上堵车,就把拳头搁嘴边上假装话筒:“嘟嘟嘟,前方开道,快开道!李咏来了!”要么就是用手做手枪状,左瞄右瞄,一路上“枪毙”无数人。“将来我给车上装两个高压水枪,谁堵我我就滋谁。”

我听了哭笑不得,斜眼瞥他,“你怎么这么幼稚,跟个小神经似的?”可他自己穷玩闹,特开心。

对闺女宠得没边儿

李咏说他自己是“宅男”,可以一个月不出家门,这个一点儿不假。他的人生志向特简单,就是“老婆孩子热炕头”。所以他除了工作,但凡还有点儿时间和精力,就全用在了家庭建设上。

我们家分两个办公室——物质文明办公室和精神文明办公室。前者归他管,后者归我管。每当我过生日,物质文明办主任都会送上一件挺像样的礼物,闺女看我一脸不以为然就问了:“妈妈你就不感动吗?”我反过来问他们爷儿俩:“我有什么可感动的?难道不应该吗?我觉得我太值得拥有了!”

精神文明办主任一向轻物质,重精神。事实上李咏最让我感动的是女儿诞生之初,他抱着小家伙给她喂奶,竟然流下了眼泪。那段时间,他显得特别多愁善感。他跟我说,看着女儿的小嘴拼命地吮吸奶嘴,一个小生命那么迫切地渴望成长,这份旺盛的生命力令他动容。在那之前和之后,我都没有见他哭过。

我们曾经担忧过女儿的长相。李咏说要是生男孩,长什么样都无所谓,比小鬼儿强就行。要是闺女就惨了,因为闺女肯定像爹,就他那张脸,再扎俩小辫儿,还有法看吗?

女儿小名叫豆豆。我经常拿起她的照片跟李咏开玩笑:“瞧,豆豆要是像我多漂亮,全被你掺和坏了,将来只能跟人家拼气质了。”李咏为此也很愧疚,希望尽力弥补。

听人说孩子谁带像谁,豆豆出生后,李咏专门跑到家政公司“蹲守”了三个多月,不厌其烦地跟人家描述他心目中的小阿姨长什么样:眉清目秀、漂亮、喜兴……终于等来了一个浓眉大眼的姑娘,帮我们照顾豆豆。李咏说:“阿姨长得漂亮,咱闺女也能大踏步地朝着漂亮的方向前进。”

别看李咏在书里写起闺女,那叫一个意味深长,像个模范的爹,生活中可不见得。人家当爹的跟孩子玩儿,都让着孩子,他才不让。有时候豆豆就跑来向我告状:“妈妈!爸爸他真掐我!”我说我们家哪儿是一个老公一个孩子啊,明明就是一儿一女嘛。

有时候他又从一个极端跑到另一个极端,对女儿宠得没边儿没沿儿。豆豆想养狗,一看见别的小朋友养狗就哭着来找我申请。我告诉她:“豆豆,妈妈特别怕狗,所以咱们家不能养狗。”

在我这儿说不通,她只好又哭着去跟爸爸磨。爸爸怎么说?听了没把我气死。

“豆豆,爸爸不怕狗,爸爸也赞成你养狗,但是爸爸怕妈妈。所以咱家还是没法养狗。”

您说像他这样,我怎么敢把大事儿交给他办?他自己也挺苦恼:“国家的事儿不归我想,家里的事儿全被你想了,我还能想点儿啥?”

“那就想想你自己的事儿。”我安慰他。

“自己的事儿,我又想不明白。”

熟悉李咏的人都知道,他有轻度“强迫症”,或许是金牛座A型血所致,动不动就“受不了”。我就想,我作为他孩子的妈,得本着治病救人的原则把他给救了。

在我们家,治病救人的段子很多。

比如哪天女儿跟我们撒娇,今晚要跟爸爸妈妈睡,您就看吧,李咏准第一个跳起来蹿进卧室。干吗去了?开夜床!他要不把床叠得整整齐齐,就觉得没法儿睡。

为了治病救人,我常常给他设置点儿障碍,他刚把被子铺平整,我就给他弄开。哎呀,把他给难受的!我告诉他:“不是非得叠成这样才能睡觉,知道吗?你得克服克服!”说完就自顾自地钻了被窝。但他病得太严重了,在旁边越想越不对味儿,也不管我睡着没有,偏要把被子重新抖搂开,铺平整,心理上这坎儿才能过得去,把我冻醒好几次。

在我们家,家务活儿他只管两样:除了开夜床,就是收拾洗脸池子。说来也怪,为什么我洗完脸,池子边上全是水,他洗完了就一滴水都没有。但凡看见水池子边上湿乎乎的,他就又受不了了,赶紧拿抹布左擦右擦,擦得干干净净,然后跑出来质问我:“咱们这是两个人类在共同生活吗?我怎么觉得是一个人类和一个海豹啊?”

豆豆小时候自己学吃饭,吃得满嘴满脸都是,李咏看了也受不了。于是女儿一吃饭我就让他暂时退场,眼不见心不烦。现在更好笑了,豆豆吃零食,有掉在地上的,他必须马上弯腰捡起来,或者擦干净,完全出于下意识。有一次豆豆磕瓜子,一会儿掉一个,一会儿掉一个,他就在旁边一会儿捡一个,一会儿捡一个。

我说:“你能不能最后一起捡啊?”

他说:“不行,我受不了!”

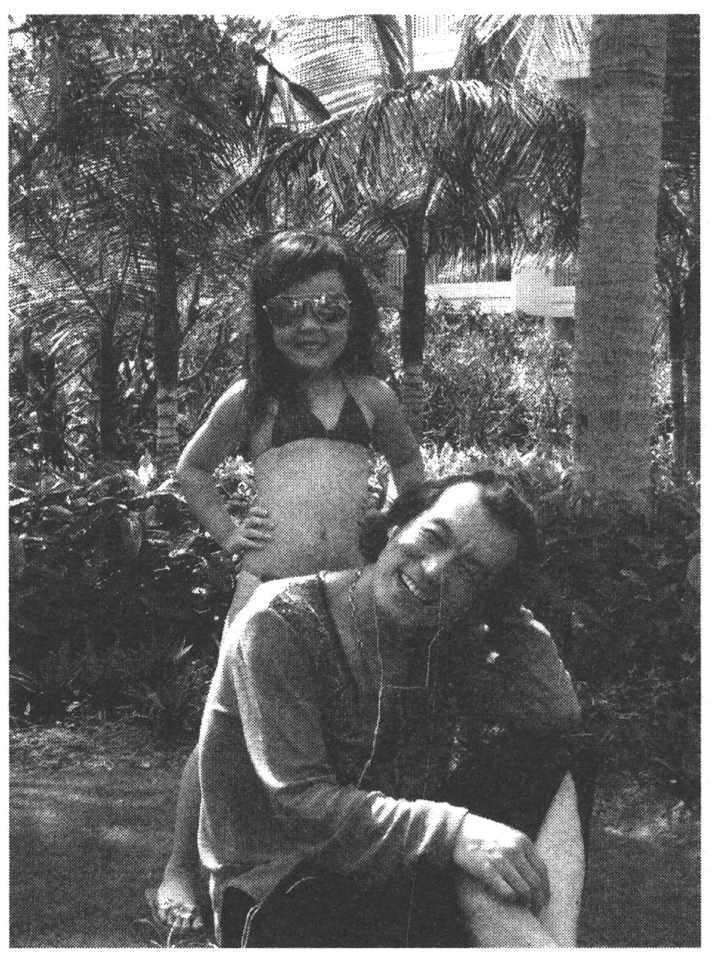

瞧这爷儿俩

我们俩性格完全不一样,他慢,我快,他绕圈子,我直给。原来我很是受不了他这个慢劲儿,试图改造他。但有一回我们一起听了一堂课,叫做《人本管理》,我彻底明白了,我们俩打根儿上就不一样。

像我这样的,叫做“行动型”,说干就干,喊里喀嚓,雷厉风行。他则是“卓越型”,讲究完美,慢工出细活儿。

老师说:“你不要跟他急。你们俩压根儿不在一个频道上。”想想也是,我跟他急什么呀?把收音机放在97.4,想听103.9,可能吗?

老师又说了,你要想跟他达成一个模式,就得“搭桥”,用他的思维方式来考虑问题。算了,那样能累死我。就这么俩频道并行吧,挺好。

他这种“卓越型人格”,要说也有好处,比如在工作中,他永远一丝不苟,追求尽善尽美,但在生活中要是太追求“卓越”,就会很累。

我常说他有“选择障碍”,凡事儿只要有两个以上的选择他就乱了,来回权衡,举棋不定。比如当年我们一块儿去东四看电影,那时候还不讲究对号人座呢,我是看见有空座位就坐下不动了,他不行,看见有空先坐下,然后观察周边,一旦发现更好的位置就要换过去。

停车也一样,假如正好剩下一个停车位,那没问题,有两个就不行了,他得且犹豫着。

至于我们俩的关系,比较复杂,什么成分都有。他说在工作中我是他的领导,其实不够准确。更客观地描述,我们应该是战略合作关系。他的强项是制订目标,要攻哪个碉堡,先把小旗儿插上,我的强项则是带领团队具体执行,冲上去帮他把那个山头打下来。当然他插旗之前得跟我商量,我要是不同意帮他攻,他光插个旗儿也没用。

他在书里也写了,过去我们俩有什么事儿都留条,互相写对联,抒情为主,叙事为辅。现在倒过来了,叙事为主了。一留条就是让我帮他干这个,干那个,我索性就在底下写个“阅”字,外面画个圆圈。他批评我:“你这是什么态度?”我大言不惭地回答:“领导的态度!”

记得有人说,最理想的夫妻关系,其实就是战略合作伙伴关系,还真有点儿道理。我们俩这日子过得,是挺乐呵,总有说不完的话题。只要有时间,我们就像一对儿门神似的,往那儿一坐,开聊,从国家大事到娱乐八卦,没烦没够。有他和闺女这对儿活宝,家里就总有欢声笑语。

我们的朋友说,要分析婚姻问题,千万别拿李咏和哈文当例子,他们那都不叫生活,叫童话。我听了,当然很受用,但终究每个人的路都是自己走出来的,种什么因,结什么果。

我相信爸爸妈妈如果在天有灵,会很欣慰,闺女没嫁错人。鸡猴照样能过到头儿,而且过得挺好。