人类语言的进化

许多特征对于我们这个物种的独一无二的进化组合有所帮助。但是,前一章曾经论证,最重要的是符号语言的出现,它释放出了人类全新的、强大的集体知识的适应性机制。因此,为了理解人类历史究竟在何时真正开始,我们必须弄清楚人类在什么时候、通过怎样的方式获得了他们使用符号语言的能力。

这是一个迷雾重重的领域,因为语言没有在化石中留下任何直接印记;我们理解人类语言进化过程的努力依赖于化石记录中模棱两可的暗示,通过诸多烦冗的理论拉拉杂杂地表达出来。毫不奇怪,即使在诸如人类语言何时出现这样最基本的问题上,专家们也没有取得一致的意见。亨利·普洛特金(Henry Plotkin)写道:

有些人将其定在最近大约10万年前左右,还有些人追溯到距今200万年以前,而大部分人则认为是在距今25万年至20万年之间的某个时候。它极可能不是瞬间出现的——如果你把“瞬间”定义为一个奇迹般的突变或是一个不到1000年的时间之内……语言很可能经过大约数万年,甚至数十万年的似有还无的阶段之后方才出现。[1]

目前,根据语言学家诺姆·乔姆斯基(Noam Chomsky)的深刻见解,人们通常假设语言和人类其他一些独特的能力一样,有赖于大脑中包含有处理特殊技能程序的特殊“模块”或“器官”的进化。人们论证到,人脑具有极其强大的通用计算能力。但同时它们也拥有专门模块来处理语言及其他多项技能——可能包括社交技能、技术能力以及生态或环境知识。这样的理论很诱人,尤其是在涉及语言时。人类婴儿学习语言的速度和流利程度,与任何一种试错法的学习过程都不一样,也与我们最近的亲戚黑猩猩没有类同之处。在某种意义上说,人类的语言能力似乎硬是被接入了我们的大脑中,而且用进化论的术语说,一定是在相当晚的时候方才接入的。如果是这样,那些关注人亚科原人进化的人们必须设法解释,语言模块是如何进化的。[2]

史蒂文·米森提出,也许是在最近10万年间,由一些曾经互不关联的大脑模块——其中有些在最早的人亚科原人身上已经存在——以一种语言的“大爆炸”方式突然融合在一起了。[3]但这一过程发生的确切情形现在还不清楚。对关于人类大脑的“瑞士军刀”观点也还存在其他困难。人类大脑肯定与类人猿的脑有着重要不同(不仅在容量上),但事实已经证明,要想为与众不同的“语言”模块明确定位是不可能的。语言能力看来是被分配在头脑中的许多不同部位,甚至它们的位置也是因人而异的。语言似乎是大脑的不同部分交互协作网络的产物,而不是一个单独的语言区域的结果。[4]

在《使用符号的物种》一书中,泰伦斯·迪肯为人类语言的进化提出了一个不依赖器官特化观念的解释。他从使用符号——人类语言最与众不同的特征开始论证。对外部世界的表述存在三种形式。两种最简单形式依赖于对事件以及事物之间的相似性(迪肯称之为“图像”)或相关性(“索引”)的察觉。[5]图像的相似性使得像细菌般简单的生物体能对所有温暖或明亮的现象做出一种反应,而对寒冷或黑暗做出另一种反应。另一方面,巴甫洛夫(Pavlov)的狗逐渐懂得在进食与铃声之间存在联系是因为这二者总是有规律地同时出现。因此,它们把这两个现象联系在了一起,尽管其间不存在任何图像相似。这两种学习方式都依赖于内在与外在事件的一一对应。然而第三种表现方式——“符号”——不仅涉及外部世界,还涉及所有采集到的图像和索引,所以它们能被用以创造出关于现实的更为复杂的内在地图。

但是符号思维相当精妙。只有将图像和索引两种表述方式置于后台,而心智的其余部分则将相关概念的本质提炼为某种符号形式,符号思维才能得以实现。迪肯认为,“发现符号的困难之处就在于把注意力从具体转到抽象,从毫无关联的记号与对象之间的索引式关联转化为记号之间的有机联系。为了产生记号——记号联系的逻辑,高度的冗余是至关重要的”(第402页;散见于第3章)。这一智能程序需要大量的计算能力。迪肯的论证清楚描画出了符号思维在成为可能之前所需克服的障碍有多大,而这有助于解释为何符号表述模式显然仅限于脑容量甚大的人类。

然而,光有大的脑容量还不够。符号语言还需要许多其他的智力与生理技能,包括迅速制造和处理符号的手势或声音,以及理解由别人发出的一系列快速的语音符号。在相对较短的数百万年时间中,这样一套连贯又复杂的技能是怎样又是为何一起发展起来的?迪肯的回答是,它们通过一个协同进化的过程而出现,在这过程中,人亚科原人在进化中不断从符号交流的初级形式中获益,同时语言本身也在进化,以不断增加的精致和准确而与人亚科原人大脑的不断变化的能力与特性相适应。这样的变化也许包含有某种类型的鲍德温式进化(Baldwinian evolution),即行为上的微小修正可以给那些最熟练掌握这些新行为的个体在繁殖后代方面带来重大好处。而这好处反过来又产生有助于这些技能发展的强大的选择性压力。通过这样的方式,肇始于单纯行为发展的东西最终可能铭刻到了人类的遗传密码和人类语言的深层结构之中。[6]符号交流的初级形式最早可能是一些微小的行为变化的结果,这些行为变化与我们在实验环境下从现代黑猩猩身上观察到的情形相类似。然而这些新的交流方式一旦相沿成习,便会增加那些出于遗传原因而最能够适应这些交流方式的个体繁殖后代的机会,由此而产生新的选择性压力。

这一讨论表明,可能在很早的时候就迈出了符号语言的最初几步,从而有足够时间完成那些使现代语言成为可能的许多行为和遗传变化的进化。它还表明,迈出最初几步所需要的大脑与现代黑猩猩没有太大的不同。但是在迈出最初几步之后,很可能发生了进化变化,其最明显的特征(至少在化石记录中)是大脑前方的前额皮质的面积及重要性有所增加。最后,只是在人类进化的较晚阶段才出现了有效的符号交流的直接证据。迪肯关于符号交流的极端困难性的叙述表明:一旦迈过门槛,人类交流的质量和特性就可能发生突变——某种符合史蒂文·米森所提出的语言大爆炸的情形。

形成符号语言的最初几步可能包括手势和语音的结合。在实验条件下,尽管黑猩猩使用象征符号的能力十分有限,但它们能够学会象征性地使用示意动作,而南方古猿在语言方面可能和现代的黑猩猩具备同等的能力。[7]不过,即使能够观察到南方古猿彼此交流的情形,我们可能依然无法确定这是不是真正的“语言”。迪肯解释道:

至少可以说,最早的符号系统几乎肯定不是成熟语言。如果今天遇到它们,我们甚至不会承认它们是语言,虽然我们会承认它们和其他物种的交流方式之间存在显著差异。最早的语言形式很可能缺乏我们认为现代语言所具备的那种效率和灵活性……最早的符号学习者可能仍然像现代猿猴那样,通过呼叫——表现(calland-display)的行为模式来进行大多数的社会交流。符号交流很可能只占社会交流的很小一部分。(第378页)

如果这一重构是正确的,则表明南方古猿具备了生活在一个符号王国中的有限能力,这种能力可能使它们产生了一定程度的抽象思维,甚至也许还有一定程度的自我意识。然而,一般来说我们应该认为,南方古猿像其他有大脑的动物一样,生活在一个受到此刻当下的感觉所支配的经验世界里,而不是像现代人那样生活在精神世界里,在精神世界里,我们能够经常猜想不属于现在的情境,包括过去与未来。[8]

对能人头骨的研究证明,他们不仅在脑容量上大于南方古猿,组织结构也是不同的。尤其还存在大脑左右两侧分工的迹象,这在现代人类中表现为“惯用手”。与脑容量的增加一样,这个特征可能反映了对改进的符号能力的有所选择,因为脑的不同部位的功能分化可能提高了人脑同时处理不同类型信息的能力。[9]迪肯提出,能人和晚期的人亚科原人可能已经掌握了和语言相关联的其他技能:

能人与直立人可能已经具备了(比南方古猿)更强的运动控制能力,而且可能还显示出了大约中等程度的喉部下移(因而他们的声音种类有所增加)。和现代人言语相比,直立人的言语大概多少还不够清晰、缓慢,而能人说话甚至可能更加有限。所以,尽管他们言语的速度、范围或是灵活性都无法与今天相比,但至少还是拥有了现代言语中所具备的辅音特征。(第358页)

不过我们不应该夸大这些技能。所有早期人亚科原人都有着相对较高的喉部,这表明他们无法发出和现代人同样范围的声音(尤其是元音)。即使他们说话,也可能是用辅音在其中起支配作用的有限词汇说话。手势或许依然担当着交流的大部分责任。由于缺乏现代人那样迅速、灵敏地运用符号的能力,他们的交流以现代标准来衡量可能还是有限而且迟缓的。最重要的是,我们还不曾在考古证据中发现任何迹象可以显示与集体知识有关的适应能力得到显著提高。

我们开始发现,正是在大约过去的50万年间,朝向符号语言的更具决定性的转变,连同适应创造能力的增加一并开始出现。尼安德特人有着与人类同样容量的大脑(参见图7.1),但对他们头骨底部的研究表明,他们同样没有能力掌握现代人类语言所需要的复杂发音。这一点,再加上目前还没有其他的明确迹象可以表明尼安德特人具有广泛的符号行为,使我们相信,尼安德特人并没有使用一种完全发达的语言形式,尽管他们在冰川期欧亚大陆部分区域的存在显示出他们适应新环境的能力的确有所增强。尽管如此,过去50万年间人类的几个特别的种的大脑容量的迅速增长表明,一场急剧的协同进化过程正在发生,在这个过程中,对符号语言而言至关重要的若干独特的能力同时而极其迅速地进化。其中包括喉部下移(这对控制更为复杂的发音而言是不可或缺的)、大脑两半球分工逐渐明晰,以及控制呼吸、迅速准确辨认和分析声音的能力有所提高。[10]

图7.1 尼安德特人(智人)与人类的头骨

左边的头骨是尼安德特人[来自拉佛拉希(La Ferrassie)],右边的是现代人头骨[来自克罗马农(Cro Magnon)]。现代遗传证据表明,人类与尼安德特人的联系比人们曾经以为的要远一些。选自克里斯·斯特林格和克莱夫·甘布尔:《寻找尼安德特人》(伦敦:泰晤士和哈得孙出版社,1993年),第185页

人类历史何时开始?

关于人类——不只是看上去像现代人,而且像现代人那样行动与彼此交流——存在的最早证据是什么时候的?这是历史学家所能提出的一个至关重要的问题,因为它其实是一个关于人类历史起源的问题。

近年来,存在两种相当不同的回答。第一种现在是少数派,但还是有一些学者,如米尔福德·沃尔普夫(Milford Wolpoff)和艾伦·索恩(Alan Thorne)仍然坚决支持它。他们认为,在大约100万年的时间里,人类在整个非洲—欧亚大陆缓慢地朝着现代形态进化。因此,在整个非洲—欧亚大陆发现的过去100万年间的每一种人亚科原人的遗存都应当被视作同一个进化的种的样本,他们在不同地区会有所差别,其中一些特征,包括肤色和面部特征,一直保留到了今天。按照这一观点,同一地域的群体持续交配,因此他们仍然是同一个种的组成部分。[11]如果这一解释是正确的,我们必然得出结论说,人类的历史也许长达100万年之久,只是它最独特的特征直到晚近方才变得明显起来。然而,这一研究还存在若干困难。首先,过去百万年间化石遗存的类型繁多,它们覆盖了广大地域,并且存在物种个体长途跋涉的可能性,这些都使得我们很难把这些遗存视为存在同一个进化的种的证明。

第二种观点目前比较流行,它主张现代人类在距今25万年到10万年之间以一种(比前述那种缓慢进化相比)极其突然的方式出现在非洲的某个地方。[12]得出这个结论的至关重要的证据来自遗传学,不过与最近的化石发现相一致。现代人类遗传物质的研究表明,我们在遗传方面的变异远远少于邻近的种群大猩猩。这表明人类非常年轻——也许只有20万年。如果我们有更长的历史,就会有足够的时间在不同地区内部以及不同地区之间的种群里产生更多的遗传变化。而且,现代人遗传变异大部分出现在非洲,表明这里是人类生活时间最久的地方。那么推测起来,非洲是现代人(智人)最早出现的地方。事实上,这一理论表明,在人类的历史上,至少有一半时间,现代人类只生活在非洲。

这个认为人类的出现是一个相对突发的事件的理论,与我们对进化的典型模式的理解是相当吻合的。就像许多人亚科原人种一样,现代人可能是通过生物学家所熟知的异域性物种形成(allopatric speciation)过程而进化的。当一个种群的成员覆盖了一整片广袤区域时,通常就会有一些小群体脱离开来。他们可能进入一个山谷,越过一座高山或是穿过一条河流,从而与该种群的其他成员相隔绝。如果他们停止与该种其他成员交配,那么他们很快就会在基因方面产生与上一代种群相背离的变化。如果被隔绝的种群数目很小,新落脚点的生态环境又与原来非常不同,这种变异就会非常迅速,因为自然选择的压力十分强大,而且有利的遗传变异在小团体中能够传播得更加迅速。另外,从纯粹统计学理由看,小种群不大可能完全继承上一代的特征,在这样的群体里,变化会迅速增长(这就是“奠基效应”)。由于这些原因,在上一代种的活动范围边缘生活的小群体中迅速进化出新的种。如果人类也是这样进化的,那么所有的现代人类都是一个生活在距今20万年到10万年间的非洲离群小团体的后裔。如果这个小团体生活在南非,那么他们就位于旧石器时代中期(20万——5万年前)亚人科原人生活范围的边缘地带。

但这个理论同样也是有问题的,即便其支持者大部分都同意:包括人类语言在内的现代人独有的行为,其证据直到5万年前的旧石器时代晚期方才出现。出自欧亚大陆和澳大利亚的考古学证据显示,大约在5万年前,人类行为中出现了一些极具决定性的变化。考古学家将其作为现代人类行为迹象标志的主要有四种类型。第一是新的生态学适应,比如进入新的环境。第二是新技术,比如可能已经装柄的小型、精制、有时标准化的石刃,还有对新原料如骨头的使用,这些都提高了进入新环境的人类的能力。第三是更大规模的社会及经济组织的迹象,这些迹象表现为以下几方面的证据:长途交换网络形成、猎取大型动物能力提高、组织与计划能力提高。第四,在某种程度上也最重要,是间接形式的符号活动,例如各种类型的艺术活动,它们应当与符号语言的使用同时出现。根据所有这些类型的证据,许多考古学家与史前史学家提出了“旧石器时代晚期革命”的概念:一次晚近的、非常突然的人类创造性活动的繁荣,它始于距今5万年前,标志着人类历史的真正起源。

但是如何解释在现代人类的出现和现代行为的出现之间存在的明显鸿沟呢?这是一个让人焦虑的不解之谜。它引得一些学者推想,关键的改变可能发生在最近10万年间人脑的连线方式;如果是这样,人类历史真正开端就要比遗传学证据所表明的时间更晚。然而,最近美国两位古生物学家萨莉·麦克布雷亚蒂(Sally McBrearty)和艾莉森·布鲁克斯(Alison Brooks),主要根据对非洲考古学证据的严密分析,对这些难题提出了一种精彩的解决方案。她们的说明与前一节里关于语言起源的说明正好相吻合,因为它看起来论证了在大约25万年前,生物学家所熟悉的那种基因进化的进程是如何转化为历史学家所熟悉的文化进化过程的。下一节将主要以她们关于非洲早期人类史的最新叙述为基础。[13]

在《并非革命的革命》一文中,麦克布雷亚蒂和布鲁克斯指出,在非洲的考古证据中看不到在欧亚大陆和澳大利亚证据中显而易见的突变。她们论证到,在这里,充分的人类行为的迹象早在旧石器时代晚期以前就已出现了,也许最早是在25万年之前,不过它的出现是零星而渐进的。关于使用小型刀具——其中有些装了柄——以及磨石和颜料的证据,很早就已出现;其他革新技术——包括捕鱼、采矿、长途货物交换、骨器的使用,以及进入新环境的移民——的证据也比在欧亚大陆出现得早。无论是文化的改变,还是人体骨骼结构的改变,都不曾以“大爆炸”的形式出现;相反,它们是间歇而不规则地发展起来的。

非洲没有发生过“人类革命”。相反……新特征是逐步出现的。社会、经济及生存基础的特征要素以不同的速度发生改变,并且在不同时间出现在不同地点。我们描述来自非洲石器时代中期(距今约5万年至25万年)的证据是为了支持下述论点:在超过20万年的时间段内,人类骨骼构造和人类行为都间歇性地从一种陈旧模式转化为更加现代的模式。(第458页)

出现在非洲的明显现象并非一场旧石器时代晚期的革命,而是一个缓慢地变化过程,这一过程看来反映了遍及许多小团体和广大地域的“共享知识的间歇式扩散”(第531页)。她们论证到,如果现代人类生活在小团体里面,并且使这些技能从一个共同体向另外一个共同体发展,那么也可以指望发生类似的情况。

此外,她们还论证到,最早的变化与一种新的人亚科原人的出现恰好在同一时间,该种近来被称为Homo helmei,它们与现代人类的亲缘关系相当近,因此把它们重新划分为属于我们这个种——智人——的成员,是十分必要的。到13万年以前,甚至早在19万年以前,确定无疑属于智人的遗存在非洲就已经出现了,但在这两个种之间不存在明显的不连续性(第455页)。总而言之,她们认为,在非洲,不像在欧亚大陆,遗传学与行为学的证据联合起来为人类如何起源且开始展示出其特有的生态创造力提供了一种条理清晰的说明。

H. helmei和早期智人都使用石器时代中期技术,因此很清楚,导向现代性的主要的行为变化发生在25万——30万年前的阿舍利文化——石器时代中期,而不是如很多人设想的那样,在——4万5万年前的石器时代中期——晚期。在此,我们已经证明,许多复杂的行为在石器时代中期就已经出现了。这意味着伴随H. helmei的出现,认知能力有所提高,并且H. helmei与智人之间存在行为的相似性和物种上的密切联系。可以论证,这里所称H. helmei的种应该更正确地将其归为智人。如果是这样,人类就有着大约25万——30万年的历史,他的起源与石器时代中期技术的出现在时间上相一致。(第529页)

如果麦克布雷亚蒂和布鲁克斯是正确的,我们就可以说人类历史在距今30万年到25万年之间的某个时候始于非洲。

非洲的起源:最初20万年

大约10万年以前,人类局限于非洲,但在这里,他们创造了新的技术和生活方式并且占领了新环境,包括森林与沙漠。只是在距今约6万年之后,人类才真正开始进入从前人亚科原人未曾到达过的区域,包括澳大利亚(需要具备穿越大面积水域的能力)、冰川时代的西伯利亚(需要适应极端严寒环境的能力),以及最终到达美洲。

关于人类在非洲那段最早(也是最长)的历史时期的证据少得可怜。大体而言,我们知道,一旦语言出现,每一个共同体就拥有了属于自己的历史,其中包含丰富的史诗、英雄、灾难,以及胜利。但由于我们不能看见这些历史,因此只能描绘其大趋势,刻意遗忘那些对个体而言关系重大的细节。对此我们无能为力,除了定期进行一些想象方面的努力以记住每一个共同体都的确有过属于它自己的详细历史,它生动而充满活力,正如今天的人们借助文字材料构建起来的任何一种历史一样。

这些概述对于传统所称“史前史”的那一整段人类历史来说,由于缺乏文字资料,所以都是正确的。但它们格外令人信服地适用于最早期的人类历史。在非洲的考古工作比欧洲更少,断代工作很棘手,而且试图根据考古证据来解释行为通常是十分困难的。此外,我们可以预期,在这些早期日子中,集体知识的形成过程必定非常缓慢;我们也不必去寻找引人注目的精湛技术。正如麦克布雷亚蒂和布鲁克斯所指出的:“更新世中晚期的非洲早期现代人类数量还相对较少而且分散,改变只是插曲,而小团体之间的接触也是断断续续的。这种情况导致了一种渐进式的发展,逐渐形成了现代人类的适应性变化。”(第529页)

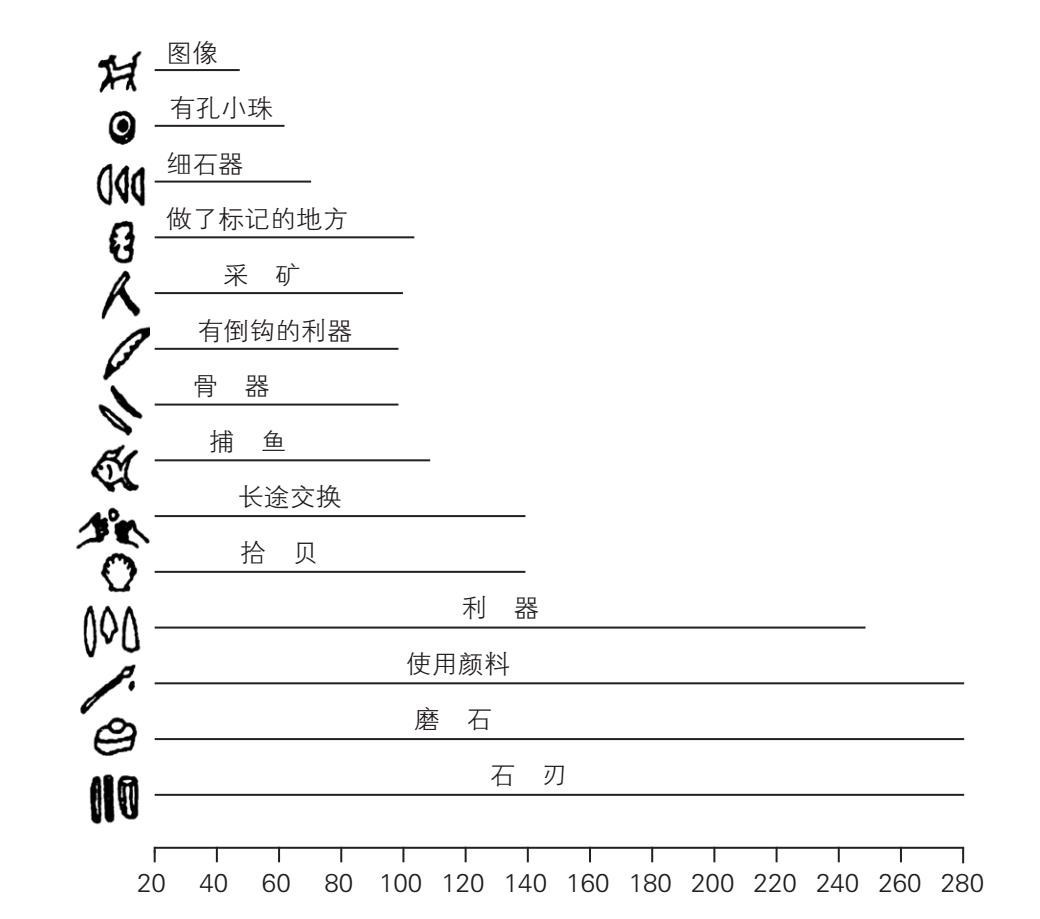

尽管存在这些困难,麦克布雷亚蒂和布鲁克斯还是为25万年以前出现在非洲所有被认为是旧石器时代晚期革命的关键变化做出了有力的解释(参见图7.2)。新行为方式的最早的、最清晰的迹象在于石器技术的变化。其中最为惊人的是距今25万年以后与各种形式的直立人有关的阿舍利石器技术消失了。取而代之的是一些新兴的、更精致的石器工具,有些可能装了柄因而可以用作矛或投掷器,这项革新使得人们能够更安全也更准确地猎杀大型动物。至少在一把早期石刃上,发现了现代人类的猎手用树脂来固定刀刃的痕迹,许多早期石刀的形状适宜于安装刀柄。[14]另外,还有利用小规模资源,如鱼类和贝类的迹象。这些技术在非洲以外的地区要到距今约5万年后才出现。

图7.2 非洲石器时代中期(持续数万年的时间段)的行为创新

授权引自《并非革命的革命:现代人类行为起源新释》,载《人类进化研究》第39期(2000年),第530页

人类也适应了新的环境,尤其是此前人亚科原人未曾利用的沙漠和森林地区。[15]新型社会组织和地方“文化”的证据出现在造型风格迥然不同的石制工具上。还有些证据显示了形式复杂、有时距离超过数百千米的交换。这些行为表明,尽管人类大多数时间生活在家庭里面,这些家庭又联结成小的团体,但他们偶尔也会与其他群体发生友好接触——有时要越过很远的距离。这种网络(罗伯特·赖特将之描述为“巨大的地区性大脑”[16])的创造标志着(人类)与我们所知道的现存猿类的社会体系的根本决裂。将之解释为交流形式有所进步的间接证据,乃是一个很吸引人的想法。现代语言学技能的更直接的证据出现在装饰物,以及显然是用以研磨颜料的磨石上。二者在旧石器时代晚期之前都有发现。所有这一切,为符号化行为、符号化思维以及符号化语言的存在提供了明晰的证据。

这些证据的碎片全都是模糊不清的,但是将它们放在一起,就有助于我们拼凑出集体知识的早期步骤,而集体知识发展到25万年之后的今天,在我们所认识的这个世界中达到了顶峰。它们还表明,集体知识与能够使用符号语言的新的人亚科原人的出现直接相连。

集体知识的一些规则

符号语言使得人类与其他近支的种有所不同,能够分享信息并共同学习。这种知识的积聚和分享如何能够产生长期的变化,而将人类历史与那些近支的种的历史区分开来呢?在探索人类历史的独特时,我们需要首先关注那些决定集体知识过程的速度和地理的因素。为什么生态革新在一些时期内慢一些而在另一些时期内却快一些呢?为什么在有些地区慢一些而在另一些地区却快一些呢?正如我前文所论证的那样,如果集体知识是人类历史最重要的识别特征,那么我们显然需要对这些问题加以密切关注。

实际上,集体知识的过程就像任何创造过程一样不可预知。但还是有一些普遍规则在一开始就值得注意,因为它们将会表明,哪些变化最有可能促进或阻碍具有生态意义的知识积累——这些类型的知识在岁月更替中赋予了人类掌握物质世界的独特能力。两个要素凸显出来:信息集聚的容量和种类,以及信息分享的效率和速度。

第一个关键因素涉及信息网络的规模,或者说是能够分享信息的共同体和个人的数量。[17]从直观上说,随着交换信息人口的数量和差异增加,信息交换网络潜在的协作优势也有望随之迅速递增。[18]用图论的模型网络来加以说明,这一规则就比较容易理解。在模型网络中有若干个结点(图论称为顶点;我们所指的就是人或共同体),而整体的智能协作优势则与这些节点之间可能的连线(图论中的边)数量成正比。接下来的算术问题就简单了。两点之间可能的连线数量是1,三点之间是3,四点之间是6;总而言之,如果结点的数量是n,则连线的总数就是n×(n-1)/2。在现实中,并非所有的连线都能够实现。但是重要的问题在于,可能的连线数量(以及整个网络潜在的信息协作优势)比结点的数量增长更快,而当结点的数量增加时,两种速率增加之间的差异也随之增大。因此,当网络的规模扩大时,其潜在的智能协作优势增长得更快:“数目更大、密度更高的人群等同于更快的技术发展。”[19]

信息集聚的种类可能和容量同样重要。相邻的共同体,生活方式相似,或许能够彼此帮助改良工艺与技能,但他们不大可能引入全新的理念。只有当采取不同生活方式的团体发生重要的接触,本质上全新的信息才有可能被共享。固然,不同的生活方式通常会妨碍接触,但有时候,比如在某些贸易形式中,它们不会起妨碍作用。事实上,凡是在同一信息网络包含不同群体的地方,我们都非常有可能发现那种导致技术与生活方式发生显著变化的集体知识的形成过程。

上述抽象模式表明,描绘信息网络——信息得以在其间交换的地区——的规模和种类是十分重要的。它同样还表明另外一个重要原则:当信息网络的规模与种类增长时,不但会出现新知识的积累,而且会提高新知识积累的速度。在最普遍的层面上,这正是我们从长时段的人类历史中所观察到的情形。

第二个重要因素就是信息交换的效率。确定某个信息交换地区的规模是一回事。但是那个地区交换的速度和规律可能会发生极大的变化。信息交换的效率首先反映了不同共同体之间接触和交换的性质和规律。而这些可能受到社会习俗、地理因素以及交流和运输技术的制约。在同一个信息网络中,集体知识的形成过程在不同地区可能有强有弱;由此我们可以想象,在某些地区比在其他地区信息集聚的种类更多、联系面更广泛。

这些论证提出了一个有用的普遍原则:信息网络的规模、多样性和效率乃是决定生态革新速度的重大因素。在下面数章,我们将通过考察世界不同地区信息网络的规模与种类,以及在这些网络中信息积聚的不同效率,来探寻集体知识形成过程不断变化的协同作用。

在旧石器时代,彼此接触有限的小团体的存在使得生态信息交换进行得非常缓慢。在每个人的一生中,他遇见的人可能不会超过100个,而其一生的大部分时间可能只是在不超过10—30个属于同一家族的团体中度过。在这样的网络中,能够交换的信息显然是有限的,而这些局限性有助于解释旧石器时代的技术变化为何在我们看来是如此缓慢,即使以人亚科原人的标准衡量,这些技术变化其实相当迅速。

其他因素可能也减缓了变化的速度。许多小型共同体构成的社会容易在语言方面表现出巨大差异。在澳大利亚原住民部落中,几十万人可能拥有200种不同语言。虽然这些语言互有联系,但彼此迥异,只有近邻的交流才能毫无困难。在加利福尼亚,直到1750年,尚有至少64种,甚至可能达到80种不同语言在使用,而在巴布亚新几内亚,即使今天也还有大约850种在使用的语言。[20]文化差异可能限制了生态及其他类型的信息交换,而相邻群体之间的遥远距离——许多群体都需要一块广阔的领地来养活自己——同样如此。总而言之,新技术和新适应在旧石器时代发展缓慢,这一发现并不让人惊异。而且这些发展变化的出现是有地区性的,因此最早的人类社会很可能是极其多样化的:每个群体都在其相对隔离的环境中进行自己的适应性试验,而技术发现的积聚机会始终十分有限。

旧石器时代的生活方式

任何人在试图确定最早的人类如何生活时都必须依靠大量的猜测。对现代狩猎群落的研究表明,他们的生活方式在细节方面彼此差异极大。不过我们还是可以相当有把握地做出一些大略的概括。[21]化石遗存数量稀少,以及我们对现代狩猎者所做的观察都证实了早期人类的数量很少,而且以小型共同体的方式生活在一起。到底小到何种地步,我们不能确知。不过一种合理的猜测是,在一段时间里,人口数量近似于现代黑猩猩,也许还有明显的上下浮动。

我们之所以断定这些团体规模很小,是因为所有现代食物采集技术都需要一片广袤的地域以养活少量人口。例如在全新世早期的欧洲,食物采集的生活方式可以养活的人口密度为每10平方千米1人,而早期农业方式在相同面积内可以养活50—100人。[22]我们没有理由认为旧石器时代的共同体在这方面会更加有效率。现代食物采集族群大多是迁徙的,每年不同的时间在其领地的不同地带迁移。一般而言他们的饮食在很大程度上依赖于采集食物,包括植物、坚果、块茎,以及各种小动物。另外,他们大多数都猎取大型动物而且非常珍视其肉类,即使捕获它们的机会很不确定;因此,小一些的、更可靠的食物常常构成他们的基本食谱。从事食物采集的生活需要对身边的资源、鸟兽的迁移方式以及特定植物的生命周期拥有广博的知识,因此,低估这些共同体的生态技能将是一个错误。

旧石器时代的人类生活得有多好?若是一个现代城市的居民进入这样的世界,将会发现生活相当艰难,但曾经一度流行的认为食物采集族群的生活本质上是粗陋不堪的假设则是言过其实。很可能情况同样如此,如果一个旧石器时代的西伯利亚人突然被送入21世纪,他也会感到今天的生活非常艰苦,即使表现为另外一种方式。在一篇发表于1972年的有意挑起争议的文章中,人类学家马歇尔·萨林斯(Marshall Sahlins)把石器时代的世界描绘成“最早的丰裕社会”。他论证到,一个丰裕的社会是“其间所有人的物质需求都能轻易得到满足”。他认为,以某些标准来衡量,石器时代社会比现代工业社会更加符合这一标准。[23]他指出,富裕可以通过两种途径实现:生产更多的物品以满足更大的欲望;或者,限制对身边物质的欲望(“通往富饶的禅宗之路”)。他利用现代人类学的材料对石器时代的生活经验有所了解,他同意石器时代人类的物质消费水平毫无疑问很低。事实上,居无定所的生活特点本身并不鼓励物品的积累,因为居无定所的生活需要随身携带一个人所需要的各种物品,这就遏制了他积累物质财富的欲望。研究表明,现代的游牧社会可能还运用许多不同手段来控制人口增长,包括延长对孩子的哺乳期(从而抑制排卵)和一些更为野蛮的方式,比如遗弃多余的孩子或是不再适合随同共同体其他成员一起迁移的老人。通过这些方法,食物采集共同体就可以限制自身的需求。

尽管如此,萨林斯论证到,在这些共同体中,正常的消费水平已经超出了满足基本要求所需的水平。食物采集民族能够开发出极为广泛的食物来源,因此除了在极端恶劣的环境下,他们很少遭受严重短缺之苦。而且小型团体的游牧生活还能使之远离规模稍大的定居共同体所特有的疾病。甚至更为惊人的是,人类学家曾试图评估现代食物采集族群为谋生而用于“工作”的时间,结果表明,他们非但无须拼命苦干才能维持生计,其工作量甚至还远远少于现代工业社会中大部分工薪阶层或家政劳动者。对安亨(Arnhem)传统共同体的研究表明,“人们无须努力工作。每个人每天花在获取和烹调食物上的平均时间为4—5小时。而且,他们无须连续工作。对生活的需求是断断续续的。当人们获得足以维系一段时间的食物以后,他们就停止工作,因此他们有大量余暇。”[24]在这里,有着大量我们倾向于称之为“休闲”的时间。研究其他现代食物采集共同体的学者也得出了类似的结论。而且,考虑到现代的食物采集族群均被赶出了物质资源最为丰富的地区,我们几乎不必怀疑,旧石器时代晚期的那些人——如果与现在有所不同的话——花费更少的时间用来工作。已经有很多人试图勾勒从旧石器时代到现代随着社会规模的增加而在工作模式方面发生的变化。概括来说,这些研究表明成年男子与女子的日常平均工作时间,在采集社会中大约为6小时,园艺劳动者大约为6.75小时,集约化的农民则大约为9小时,现代工业城市居民略有回落,大约为9小时少一点儿。随着住所更加固定、容纳东西更多,花在“家务”上的全部时间有所增加,但是男子所承担的家务则随着社会规模的扩大而减少。另一方面,随着居家用品开始更多从专业人员那里获得,用于制作及维修居家用品的时间减少了。[25]

总而言之,萨林斯的结论是,石器时代社会是一个丰裕的社会,因为大多数基本需求都能通过最少的压力和努力得到满足。萨林斯的文章可能是有意夸大其词,意在颠覆传统认为人类历史由采集而农耕而工业社会的转型中唯有进步的观念。我们没有什么理由认为,石器时代人类的预期寿命会远远高于30或40岁,而且毫无疑问,许多人死于如今完全可以避免的方式。但是萨林斯所特意强调的基本悖论是无法回避的:人类社会不断增长的“生产能力”所造成的后果是,生活在其中的人们渴望得到更多的东西,但是用于自由享受所有物的空闲时间却变得更少。生产能力的提高养活了更多的人,可是很难证明它们同时也提高了人类的满意程度。人类就整体而言越来越擅长于从环境中攫取资源,但我们不能自动把这种变化与“改善”或是“进步”等量齐观。

最早的人类可能和大多数人亚科原人一样,生活在由10—20个相互关联、共同迁移的成员所组成的家族团体中。家庭乃是一个大多数人一生中的大多数时间都生活在其中的共同体。由于他们(作为人类)彼此交谈,我们也可以相当确信,他们认为那些离自己最近的人是“家人”或“亲属”。所有灵长目动物都在我们可以宽泛地视作“家庭”的团体中过着群居的生活。但是只有随着符号语言的出现,才能分享关于家人和亲属的理念。这意味着亲属意识(不论是基于血缘纽带还是基于社会关系纽带,如婚姻)成为早期人类历史中人类社会网络的基本组织原则。埃里克·沃尔夫(Eric Wolf)在其简单但影响深远的社会结构模型中,认为建立于“亲属秩序”之上的社会构成了人类共同体的主要类型,该类型甚至以多种不同形式一直留存到现代社会。[26]不过家庭群体很少完全隔离地生活,就像现代家庭一样,每一个家庭通常都是一个彼此关联的共同体所形成的网络的一部分,他们定期聚会,特别是当食物供应足以养活大量人口的时候。在这种聚会中(在澳大利亚以舞蹈晚会而知名),小群体可能与至少包括某些近亲在内的其他一些团体交换信息甚至人员。在这些网络中,亲属意识可以确定你是谁,你能够信任谁,你必须提防谁。

许多现代社会的类比研究表明,旧石器时代的亲属意识深深地嵌入了独特的旧石器时代的经济关系里面。我们也许可以通过想象一个社会的万有引力来理解这些关系。人类是极其热心的社会动物,因而每一个人都对其他人温和地发出一种吸引力,因此人类总是作为团体而生活在一起。但是每一个团体也温和地影响着相邻团体的思想、物品和人群。我们已经看到,甚至现代(极具社会性的动物)黑猩猩也以交换例如肉等有价值的物品,来巩固共同体内部的联系。而在人类这里,信息、物品及各种礼物的交换提供了一种社会引力,把家庭等关系密切的团体联结在一起。这些交换不应被视为现代意义上的贸易,而是一种礼物的馈赠。在基督教世界,圣诞节就是这种交换的现代遗留物,礼物本身(想想那些袜子、领结以及廉价香水)并不像它们所象征的社会关系那样重要。在这样的场合下,交换礼物主要是为了维持良好的关系而非出于经济利益。人类学家把这种交换背后的准则称为互惠。[27]互惠在于通过赠送礼物而建立良好的关系,以此作为对未来的一种保障。罗伯特·赖特引用了对因纽特人生活的一种描述,很好地表达了这个观点:“对(一个因纽特人)来说,存放剩余食品的最佳位置是另一个人的胃。”[28]

互惠的对立面就是复仇。凡是互惠无法避免冲突的地方,个人或家庭就以复仇来回应自己所遭受的不公。毕竟,在小型的、无国家的共同体里,如果个人或家庭不强烈地伸张正义,就没有其他人会为他们讨回公道了。人类学家理查德·李报道了一个现代事例,表明死刑在旧石器时代可能意味着什么:

特维(Twi)杀死了三个人,其共同体罕见地发动了一次一致行动,于光天化日之下伏击特维并且使他遭到致命的伤害。他躺在地上奄奄一息,所有男人都朝他射毒箭,直到——按照一个消息提供者的说法——“他看上去像一只豪猪”。接下来,他死了以后,所有的女人和男人一起走近他的尸体,用矛戳他,象征性地为他的死亡共同承担责任。[29]

大规模的战争和大规模贸易一样,在旧石器时代可能是很少见的。就绝大多数情况而言,交换礼物(同样包括负面意义的礼物,如暴力与侮辱)依然是个人以及“家庭”的行为。然而,这些交换对人类的生存起到了十分重要的作用:建立起知识、联盟和互助的体系,这一体系包含了众多不同家庭,并且覆盖了广袤的地域。我们还确信,即使在旧石器时代群体性暴力也确曾出现,就像在现代家庭,以及现代的非人类灵长目动物中一样。[30]

虽然我们不能确定,但是人们很可能认为其社会网络延伸到了非人类的世界。符号语言使得人们有可能进行想象并且分享所想象的对象。这样的分享乃是一切宗教思想的基础。对于小团体宗教的现代研究表明,在最早的人类共同体的想象中,整个宇宙是和亲属网络联系在一起的。图腾思想——相信特定的家族或世系与特定的动物相联系,能够以动物的形式再生——反映了一种认为人类与动物世界具有近亲关系的观念,而这种观念似乎直到今天还蔓延渗透在小型共同体里。超自然世界可能也一直被视作一个特殊的但是可以进入的王国——几乎就像是一个独立部落的领地,你可以与它的占有者谈判、战斗,或是通婚。这是一个人们在死后肯定可以,甚至在世时就能前往游历的国度。当他们这样做的时候,仪式和亲属的象征提供了一种两界通行证。现代萨满向超自然的存在祈求、讨价还价,甚至“结婚”,以便使之平静下来或确保其带来恩宠。首先,他们要进献食物或以牲祭取悦或安抚神灵,所以互惠的礼物馈赠塑造了人与神的世界之间的关系,同时也塑造了人与人之间的关系。亲属思维与宗教之间的关系甚至在现代宗教中仍然存在,常常把先验存在描绘为父母或是祖先,必须向他们馈赠礼品或是“牺牲”以示尊敬。但是在相对平等的共同体里,诸神的世界似乎也被认为是平等而且是个人主义的。克里斯托弗·蔡斯——邓恩(Christopher Chase-Dunn)和托马斯·D.霍尔(Thomas D. Hall)叙述了欧洲殖民之前的加利福尼亚北部的情形:

在众多的权能和神明之间几乎没有等级之分。许多族群认为是魔法师科约特(Coyote)创造了宇宙。没有哪一个家族或是哪一支世系与神灵或神圣的祖先有特别联系。相反,找出那些将能成为他或她的特别盟友的灵力并且与之建立联系是每一个人自己的事情。一个拥有许多这种“力量”的人更有可能成为萨满,但是每一个人都是自己与神灵的世界建立联系。这种宗教的宇宙学与长者为先或是等级制度的主张是相当抵牾的。[31]

不过,至少在一个方面,旧石器时代关于世界的思想可能与人类历史上晚些时候的典型思想大有不同:它比较具体。人们与之打交道的不是普遍意义上的“神”,而是这个精灵,或是那种魔力,正如他们的技术也没有普遍化,而是高度具体的,与这群麋鹿或是那片森林,以及那条海岸线有关。就我们的理解而言,这种特性可能就是旧石器时代的宗教及宇宙观为什么总是与某个特定的地域有特别密切联系的原因。[32]由于旧石器时代的共同体规模相当小,他们关于世界的思想缺乏现代人对普遍性和一般性的特有的关注。只有这些特定的地方才是最要紧的,这些地方是所有那些重要事物的源泉。澳大利亚澳北区的亚拉林(Yarralin)部落的霍布思·达奈亚利(Hobbles Danaiyarri)曾对德博拉·伯德·罗斯(Deborah Bird Rose)说过一句话,从中我们可以抓住几分这种感觉:“一切都来自大地——语言、民族、鸸鹋、袋鼠、青草。这就是法则。”[33]

“扩张化”:旧石器时代晚期的移民及其影响

旧石器时代的族群规模很小,彼此之间的交换很有限,这使得生态知识的积累非常缓慢,以至于人们常常误认为这一时期根本就没有技术革新。事实上,我们虽然不易看到细节,但是仍然可以确信,在旧石器时代共同体内部仍有大量的生态学知识在不断积累。实际上,由现代回溯,我们比当时的人更容易看到,变化确实在发生,因为在回溯既往的过程中凸显出来的变化(这些变化与当时生、死以及其他重要的生活事件正好是相对立的)大多是在很大时间范围内发生的,因而在个人的生命历程中是根本无法被注意到的。[34]经过数万年时间,人类在非洲的生存环境无论面积还是多样性都有所增加。我们可以有效地使用“扩张化”(extensification)这个刺耳的词汇来描述,与之相互补充的是一个比较熟悉的概念——加强化(intensification)。扩张化是指人类的活动范围虽然有所增加,但是人类共同体的平均规模或密度却未必同时随之提高,因而人类社会的复杂性几乎也没有增加。扩张化包括小型群体逐渐进入通常与他们所离开的地区毗邻而且条件类似的新地区。人类之所以用这种方式迁移,部分原因是他们有这样做的适应机能,而与我们有亲缘关系的物种,如黑猩猩,则缺乏远离它们进化的栖息地的能力。至于迁移的动机可能各有不同,从家族族群的内部冲突到地方性的人口过剩等等。不过关键是要注意到,扩张化并没有改变族群的平均规模,即使会导致人类的活动范围和现代人的整体数量慢慢地扩大。所以,尽管人类面对新的居住地必须经常做出一些微小的调适,在这个过程中他们也的确在各种不同的新环境——从热带森林到北极冻土——中开发了生活所必需的各种新技术,但是集体知识的协同优势并没有显著的增长。

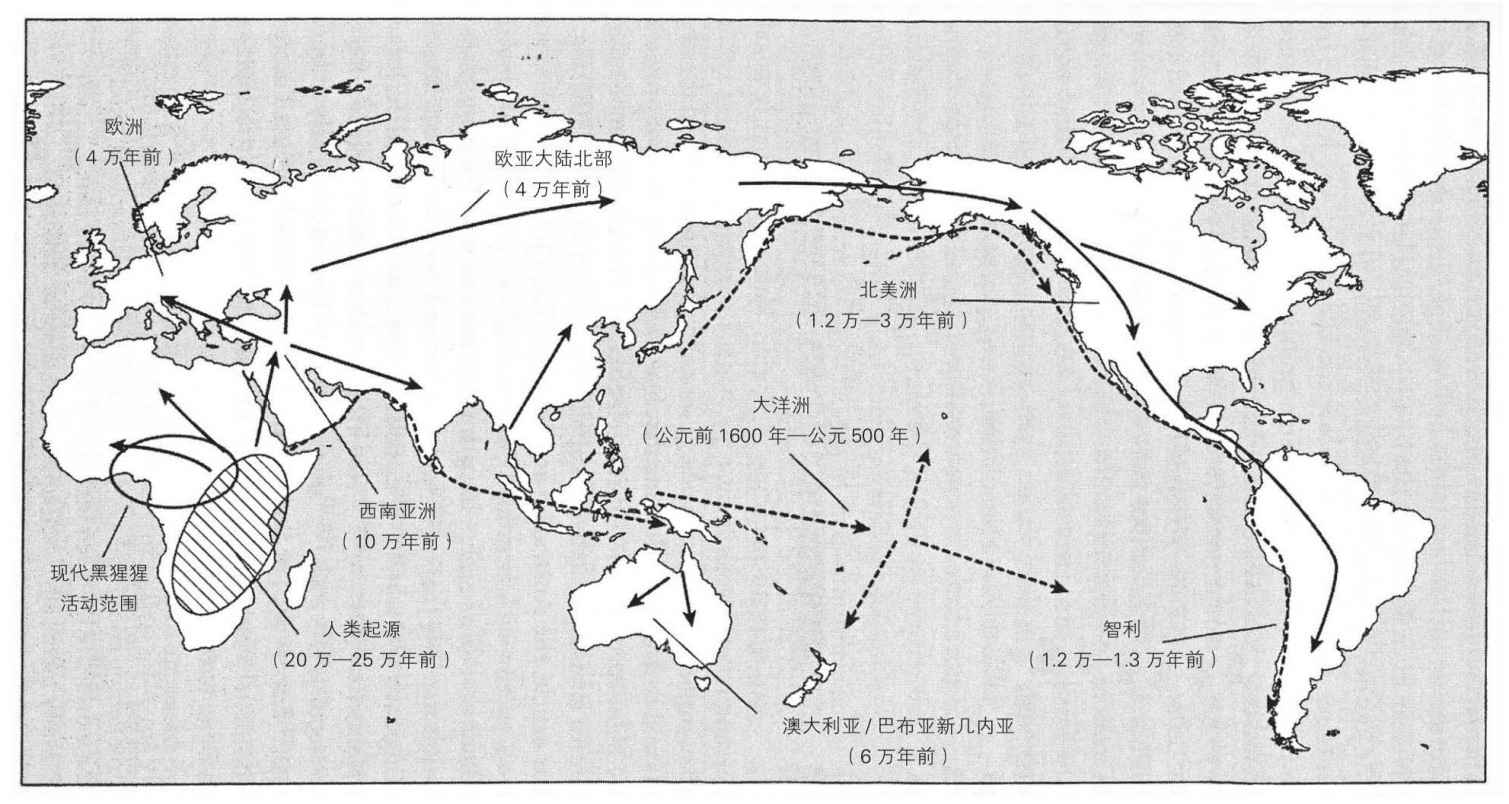

不论其原因何在,也不论以现代眼光来衡量其速度何等缓慢,这些变化在重复许多次之后,经过也许7000代到8000代人和25万年的时间,最终使现代人扩散到了除南极以外的所有大陆居住。现代人类在非洲以外出现的证据始于大约10万年前。最早的证据是中东地区大约10万年前的现代人类头盖骨。这意味着现代人类与尼安德特人在同一时间生活于中东,至少在这一地区,这两个物种的成员甚至可能曾经相遇。[35]与更早的人亚科原人一样,现代人发现很容易围绕地中海向东,或者向西,或者向亚洲移民,因为欧亚大陆东南部的环境与非洲极其相似。

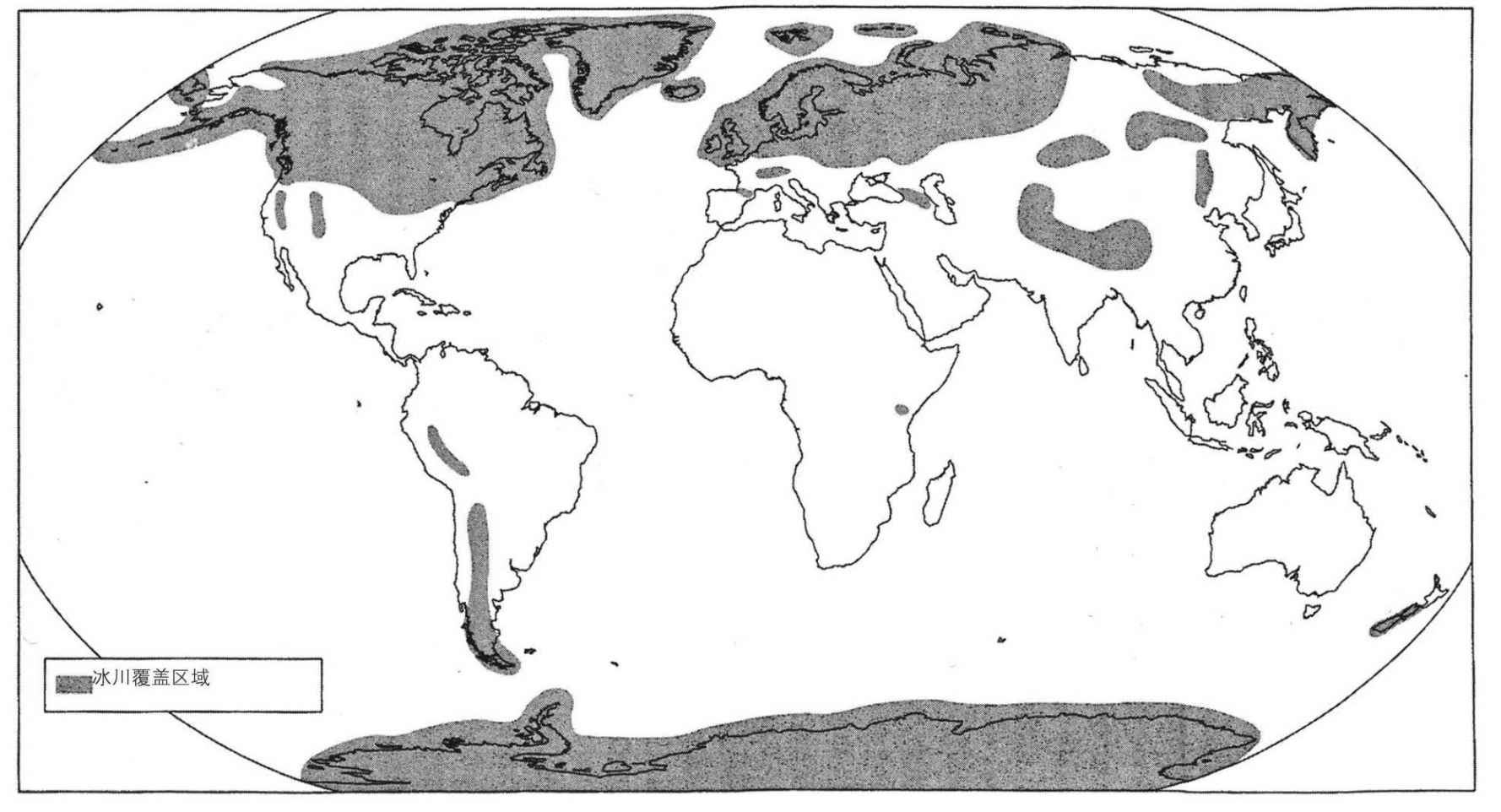

人类首次向环境迥异的地方移民,乃是进入萨胡尔(Sahul,包括现在的澳大利亚和巴布亚新几内亚)、冰川时期的西伯利亚大草原,以及欧亚大陆北部的极地苔原(参见地图7.1和7.2)。任何更早的人亚科原人都没有如此移民,所以它们是现代人类生态创造力提高的重要证据。在更为寒冷的北纬地区居住的艰难困苦,通过现代人由中东向欧洲和欧亚内陆移民所耗费的漫长时间而得以体现。现代人最早出现在这些地区大约是在4万年以前。4万年到3万年前,人类出现在乌克兰,然后大约在2.5万年前抵达西伯利亚北部某些地区。最后,生活在西伯利亚东部的一些共同体到达美洲——也许是乘船,也许是徒步穿越白令海峡(在当时最后的冰川期较寒冷的时候是裸露的)。我们知道,人类在1.3万年以前就已经进入美洲,不过也有迹象显示,他们也许在更早的时候——可能早在3万年前——就已到达那里了。

地图7.1 冰川期冰川作用的区域

资料来源:尼尔·罗伯茨:《全新世环境史》第2版,牛津:布莱克韦尔出版社,1998年,第89页

地图7.2 距今10万年前智人的迁移

同时,一些人首次开展了意义重大的航海活动——从今天的印度尼西亚到萨胡尔。一直到20世纪60年代,还没有找到人类于1万年前迁移到澳大利亚的有力证据。但是,此后现代人到萨胡尔定居的时间被推前了。人类肯定在4万年前就已抵达,可能还要更早。以最新的热释光断代法来检验最近的证据,结果显示澳大利亚北部安亨(Arnhem)地区的马拉孔纳甲(Malakunanja)岩洞早在大约6万年前就已有人类居住,而1974年在新南威尔士的蒙科(Munko)湖发现的一具骨骼最近被确定为距今6.8万年至5.6万年。[36]这些日期非常重要,因为更早的人亚科原人从未迁移到萨胡尔。即使在最后的冰川期海平面低于现在高度的时候,到达萨胡尔也需要至少65千米的航程。在其他时候,这一距离至少在100千米。任何想要从帝汶岛或苏拉群岛航行到萨胡尔的人都必须是顶尖的水手。而且他们还必须是审慎的策划者,因为偶然漂流到萨胡尔的人口是不会庞大到足以形成长期殖民地的。因此,顺利迁移到萨胡尔需要一些我们从未在任何更早的人亚科原人那里发现过的新技术(参见地图7.2)。对现代人基因变异的仔细分析进一步证实了化石记录中明显可见的人类移民的历史。它们表明,东亚与澳大利亚的种群在距今5万多年前发生分离,而美洲印第安人与北亚种群的分离则发生在1.5万年到3.5万年前。[37]

随着人类迁移到这些新环境,他们必须发展新的技术。控制火的能力有所改进,这大概是旧石器时代晚期所有技术进步中最重要的内容之一。我们知道,某些匠人/直立人的共同体可能已经开始用火,但是方法很有限。现代人以多种更有效的方式使用火。火被用来取暖、抵御食肉动物的侵害,也用于烹食。这一进步使得加工和利用原本不可食用的食物成为可能:热量软化肉类纤维,破坏植物毒素,后者是从块茎植物到豆类的很多植物物种在进化过程中所形成的一种自我保护。[38]火还被用来改造整块地界的风貌,这也是狩猎和采集的补充手段。在一篇著名的文章中,澳大利亚考古学家里斯·琼斯(Rhys Jones)把这些技术称为“刀耕火种”(fire stick farming)。[39]刀耕火种的农业故意用火在灌木丛中烧出规则的圆形地带。部分目的是为了防止用可燃物质建造的房屋引发更猛烈、更危险的大火。但是通过清除低矮灌木,刀耕火种的方法也促进了新植物的生长,把那些可被猎取的食草动物吸引了过来。最近的研究显示,人类可能早在4.5万年前就已使用了这些技术。[40]不过,至少在温带地区,它们在此之后就一直连续使用,对整个生物群造成了深远的影响。斯蒂芬·派恩(Stephen Pyne)写道:

温带地区几乎没有一种植物共同体不受火的选择性影响,而且,由于直立人在整个世界的扩散,火被带到地球上几乎每一片土地上。许多生物群相继让自己适应了火,就像生物群常常适应洪水和飓风一样,以至于适应变成了共生。这样的生态系统不仅宽容火,而且经常鼓励使用火,甚至需要火。在许多环境下,火是最有效的分解方式,是决定某些物种相对分布状况的重要选择压力,也是有效的营养循环甚至整个族群循环的方式。[41]

在世界的许多不同地区,在旧石器时代晚期以及比较晚近的时期,都可以找到各种用火的形式。[42]库克船长在18世纪沿着澳大利亚海岸航行时,看见了灌木丛燃着的烟;麦哲伦看见了火地岛巨大的烟柱。现代人类学研究也揭示了人类在北美用火的漫长历史。[43]根据I. G. 西蒙斯(I. G. Simmons)的叙述:

北艾伯塔的比弗(Beaver)印第安人有一种成熟而精心调试的用火方式。他们有意烧掉田里的某些农作物,使它们作为资源的价值得以最充分的发挥。他们在森林中开辟出空地或者开阔地(“院落”),用火烧的办法加以维护;溪流的青草岸、湿地、小径及田埂(“走廊”)也是用同样的方式创造和养护的,这两类地方都是猎物可能集中或经过的地区。人们也在围绕湖畔和池塘边设置陷阱的地方,以及大片倒伏的枯木覆盖的空地放火,不这样做的话这些资源就无法利用;事实上这些举动很危险,如果在夏天点燃,有可能引起熊熊烈焰,而印第安部落控制着时间和地点,只产生一些地表火。于是“院落”和“走廊”可以沿着火烧之后自然形成的交叉地带完好保存下来,或者他们也可以利用自然形态作为起点,并且保持其原貌。[44]

火的使用是如此普遍,以至于荷兰社会学家约翰·古德斯布洛姆(Johan Goudsblom)认为它形成了人类历史上第一次伟大的技术飞跃。[45]

在比较寒冷的气候里,改进的狩猎技术至关重要,因为虽然可以得到的植物食物比南方稀少,但是在冰川期的俄罗斯以及北美大草原上,有可以猎取的大群食草动物。在东欧地区,技术创造的新形式的证据非常充分。在这个地区,旧石器时代晚期的创新可能包括最早的纺织品及陶器,这些技术一度被认为最早出现在新石器时代。2.8万年到2.4万年前的摩拉维亚(Moravian)低地遗址表明,烧陶和纺织品可能用以制作网和篮子,以及简单的衣服。[46]还有证据显示,旧石器时代晚期的东欧,尤其是北部地区,服装方面的进步。在靠近俄罗斯弗拉基米尔(Vladimir)的桑吉尔(Sungir),有一座距今2.3万年的墓葬;它包含有一个男孩和一个女孩的遗物,两人都身着串着小珠子的衣服,小珠子的位置表明,这些裘皮制成的衣物精心裁制而且很合身。女孩的墓穴更加精致一些。墓中有超过5000颗的珠子,许多象牙矛和其他的象牙饰品。男孩的墓中同样有许多珠子,还有一条用250颗雕刻的狐狸牙制成的腰带、一副手镯、一挂垂饰和一尊象牙雕成的猛犸像。许多旧石器时代晚期的遗址还包括骨针。[47]

人类的居住变得更加专门化了。在今乌克兰和俄罗斯西南部的证据尤其令人吃惊,这里的建筑显示出系统性和周密的计划。[48]而最令人诧异的是,某些地区的共同体极其有效率地开发当地的资源,以致变得不那么具有居无定所的特征了。关于旧石器时代晚期“村民”的最清晰的证据同样来自乌克兰,奥尔加·索弗(Olga Soffer)研究了那里差不多30个旧石器时代晚期的遗址,其中许多都有猛犸骨和用以存放冻肉的地窖。与此相关联的是其他一些不那么永久的遗址,它们位于远离河谷的高地之上,可能是暂时性的夏季狩猎的营地。最早的以猛犸骨搭建的住所距今约2万年,但是类似的住所在第聂伯河盆地通常靠近河谷地区的许多遗址中都存在。在第聂伯河畔的梅兹里奇(Mezhirich),有大量集中的猛犸骨,还有精心制作的炉膛和许多兽骨或象牙饰品。住所以猛犸骨搭造框架,部分掘入地下,房顶覆有兽皮。这里大约有5处住所,每间80平方米左右,可以容纳10人。比起容易腐烂的木头,猛犸骨是更好的建筑材料,建造者不仅用它们做支架,还用它们做“帐篷的桩脚”。他们把猛犸骨深深打入地面,在上面凿出孔穴,插入木桩。他们还把猛犸骨劈碎,用作燃料。[49]这些定居点很可能是30人左右的小团体的冬季营地,他们每年使用这些定居点可能长达9个月。他们建造这些定居点的仔细程度反映出这些定居点相对比较持久的性质。在科斯坦基(Kostenki)第21号遗址,沿着顿河河岸200米长的地带分布着若干住所,彼此相隔10—15米。一处靠近沼泽地的住所有一块地方用石灰石厚板铺成,目的在于防潮。还有一些看起来具有宗教意义的物品,比如在科斯坦基发现了两具公牛头骨面具。这些遗址可能是举行年度集会或宗教仪式的地方,以便加强相关群体内部的团结。[50]这些冰川时代的村民依靠冻肉块为生,他们把肉存放在地窖里,(食用的时候)以火融解。肉类大多为食草动物,如猛犸和野牛,它们在夏季和秋季最为肥美,这正是人类的狩猎季节。每年到了狩猎季节,一些居民就迁移到临时的夏季营地;回来以后就把猎物的肉存放起来,储物的地窖从深度来看是从永久冻土的最顶层开掘的,在短暂的夏季时表层冻土会有所融解。[51]

在这样的环境里生存,既需要社交层面的技能,也需要技术层面的技能。在恶劣的环境下,知识与工具一样至关重要。现代人类学研究表明,知识得到高度重视,它被仔细地编撰并保存在故事、宗教、歌曲、绘画以及舞蹈之中。许多线索暗示我们,在旧石器时代晚期,有许多信息以及多种贵重物品的交换——有时还穿越广袤的领域。这并不意味着此类交换是固定的,但它的确说明信息得到了广泛传播,尽管缓慢而时断时续。在大约2万年前最后一次冰川期最寒冷的那段时间里,从比利牛斯山脉到顿河流域之间出现的那些让人震惊的维纳斯雕像,就是这种传播的绝好例证。而更让人惊讶的是,旧石器时代晚期欧洲西南部与蒙古西部的洞穴壁画的类同之处。[52]在萨胡尔,同样有证据显示物品与思想在广阔的地域得到传播。澳大利亚西部的威尔基·米亚(Wilgie Mia)赭石矿已被开采了数千年,其中运用的技术包括木制脚手架、击碎岩壁的重石,以及一种为挖掘埋在岩石里的赭石而用火烧硬的楔子。矿脉里的红赭石——可能象征着黄金时代某位神明的血——从澳大利亚西部穿越整个大陆而被贩运到遥远的昆士兰。[53]

令早期人类得以进入越来越具有多样性的环境,并迁居到世界主要大陆的技术,说明人类总数有所增加。但是很难估算旧石器时代人口是如何增加的。大多数计算工作所依赖的无非就是审慎的猜测。而且在一开始就应该承认,这里还有一个危险,即从这些数字得出的任何推论,我们仅仅是再次发现最初的猜想背后的假设。然而,如果这些估算是准确的——即使有很大误差——它们也会提示我们一些清晰而重要的结论。虽然早期人类的数量无疑很小,而且可能上下波动明显,但我们还是发现,在15万年的时间里,人类在非洲之内的活动范围显著扩大了。这种地域上的扩大表明早期人类的总数也有所增长。正如我们在第6章所强调的,遗传学证据显示,现代人的数量在10万年以前的最后冰川期开始的时候,曾经下降到极其危险的程度(也许只有1万个成年人)。[54]然而,某些现代人迁移出非洲——首先进入中东,然后,大约从5万年前开始,进入欧亚大陆的中部和北部地区,以及东亚和澳大利亚——必然意味着自那以后人口的数量有了迅猛的增长。最后冰川期稍晚时期的恶劣环境也许减缓了人口增长,但是人类迁移到全新的环境,如西伯利亚和美洲大陆,则可能在全球范围内正好造成了相反的影响。人口增长的一个间接迹象是旧石器时代晚期定居点的遗址数量有所增加:从黑海北部到北方冰原之间,只发现6处尼安德特人遗址,但是却发现了500多处距今5万年前以来的人类遗址。[55]意大利人口统计学家马西莫·利维——巴奇提出,大约3万年前旧石器时代晚期全球人口为“数十”万,而大约1.2万年前最后的冰川期晚期则为大约600万(参见表6.2和6.3)。[56]

如果我们接受这三个数字——最后的冰川期开始时的1万人,旧石器时代晚期前段的猜测约50万人和另一个猜想的数字,1万年前最后的冰川期结束时大约600万人——我们就能计算出早期人类大致的人口增长率。从表面看,这些数据显示,人类数量在距今10万年到3万年期间以每世纪大约1.006的系数增长,人口翻番的时间大约为1.25万年;从距今3万年到1万年间,世界人口增长率约为每世纪1.013,人口翻番大约需要5600年。

和其他任何一种大型哺乳动物相比,这些增长率都是相当迅速的。但是以后来人类历史的标准来看,它又相当缓慢。表6.3显示,农业时代人口翻番的平均时间减少到了旧石器时代晚期的1/6。而到近现代,人口翻番的平均时间再次减少,大概是农业时代的1/8。我们有一种办法可以对这些时代的差异从总体上加以感受:那就是估算平均人口密度。地球表面陆地的总面积(包括南极)大约为1.48亿平方千米。用不同时期世界人口的数量除以这个面积数,我们得到一个假想的平均人口密度:距今1万年前是每25平方千米1人;到距今5000年前,同样面积可容纳大约8人;距今2000年前,大约42人;到公元1800年,大约160人;而今天,则为大约1013人。这只是一种说明方式,表明自从旧石器时代晚期以来,世界人口已经从600万增加到大约60亿,增加了1000倍。正如本章所证明的那样,这个惊人的变化始于旧石器时代晚期,此时人类首次进入非洲的新地区。

人类对生物圈的影响

虽然在现代人类看来,使这种扩张成为可能的技能也许还很粗糙,但是它们表明,人类对生态的控制能力显著提高。这种提高足以对旧石器时代的环境产生重大影响,刀耕火种就是一个绝好的例证,因为在数千年间定期焚烧地表,看来能够改变大片区域的风貌,此种改变有时是相当彻底的。[57]在澳大利亚,亲火的物种如桉树在刀耕火种的生产方式下数量成倍增长,而其他物种却衰亡了;由此,在欧洲移民认为是“自然”景观的清一色的澳大利亚桉树其实乃是人类的杰作,就像18世纪英国风景如画的花园一样。

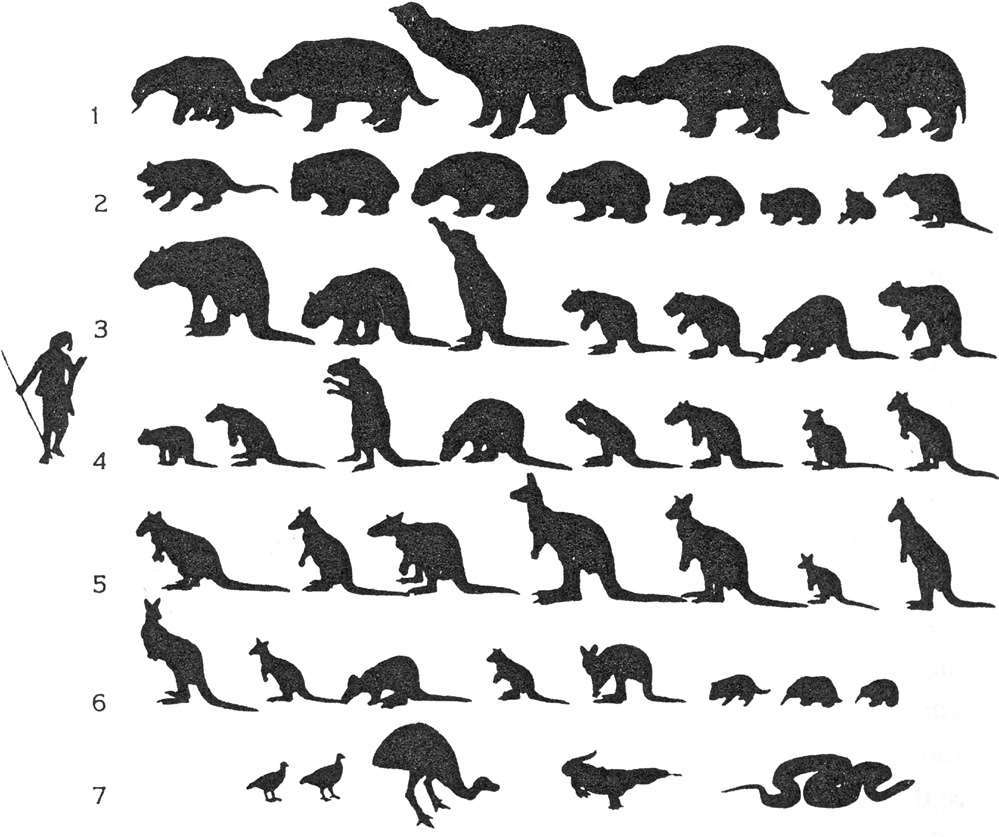

旧石器时代人类共同体影响其周围环境的另一个重要形式就是导致其他物种灭绝。改进的狩猎技术和火的使用日渐增加,可能都发挥了作用,而人类向新环境的扩散也起到了作用。特别受到威胁的是许多大型物种,或者大型动物:大型哺乳动物、爬虫和鸟类,它们繁殖速度慢,因而更容易造成种群的突然衰落。猛犸、长毛犀牛,以及爱尔兰的巨型麋鹿,在欧亚大陆的北部和中部地区消失了;马、象、大型犰狳,以及树懒,在北美消失了。[58]在澳大利亚,很多种大型的有袋类动物消失了,包括双门齿兽,这是一种高约2米,像树袋熊一样的生物(参见图7.3)。它们看起来是在人类首次到达以后的1万年间消失的。[59]达尔文的合作者阿尔弗雷德·华莱士(Alfred Wallace)早在1876年就注意到,在世界许多地区——从太平洋到欧亚大陆到美洲——都在不同程度地发生物种灭绝的现象:“我们生活在一个动物种类不断减少的世界中,其中所有最大的、最凶猛的、最古怪的动物近来都已消失,而对我们来说,这毫无疑问是个更好的世界,因为它们都不见了。不过,一个不可思议、几乎未曾充分研究的事实就是:如此众多的大型哺乳动物突然灭绝,不是仅仅发生在一个地方,而是遍及地球表面的大半陆地。”[60]

长期以来,科学家们一直在争论气候变化和人类的过度捕猎对这些灭绝现象哪个更为重要。二者可能都起了作用,但当我们开始更加准确地确定这些物种灭绝的时间时,证据便增加了:新殖民的地区如西伯利亚、澳大利亚和美洲的主要物种灭绝,与人类的到来在时间上相一致。[61]这些都是物种灭绝情况最严峻的地方。澳大利亚和美洲可能丧失了70%——80%的体重在44千克以上的哺乳动物;在欧洲,大约40%的大型动物消失了,而在非洲仅有大约14%。[62]而在最近时期,在太平洋群岛等地的物种也特别容易受到伤害,那里的动物此前没有和人类打交道的经验。目前还没有发现任何迹象表明,在此之前的更新世气候发生迅速变化的时期发生过同样迅速的物种灭绝,这个事实也支持了人类活动与物种灭绝有关的主张。不管原因是什么,大多数大型哺乳动物在澳大利亚和美洲的消失将证明影响极其重大。由于消灭了一些可能最终被驯化的物种,在这一广袤地域农业的出现可能被延缓或者阻止了,同样可能还导致这些地区缺失一种重要的潜在能量来源。[63]

图7.3 灭绝(和矮化)了的澳大利亚大型动物的阴影图

左边的人类猎手可以使读者对这些动物的体型产生一些概念。摘自蒂姆·弗兰纳里:《未来食客:澳大拉西亚的土地和民族生态史》,新南威尔士,查茨伍德:里德出版社,1995年,第119页;经彼得·穆雷(Peter Murray)授权使用

旧石器时代物种灭绝的故事有一个悲惨而惊人的结局。在那些由于人类的扩张而被灭绝的物种里,很可能包括保存到最后的一支不属于我们人类的人亚科原人。正如我们所知,尼安德特人有着和现代人类同样大的脑容量,而且他们的创造力足以使他们迁移到从前人亚科原人从未居住过的今俄罗斯和欧洲的寒冷地带。但他们可能因为缺少一种发达的符号语言,所以显然不具备现代人所具有的技术创造力。在中东,现代人与尼安德特人曾经同时存在,而且这一地区的现代人似乎还使用过与毗邻的尼安德特人相类似的工具。但是这两个种使用相类似的工具的方式有所不同。对现代人遗留下来的猎获物骨骼的研究显示,大多数动物是在夏季或冬季被捕获的,而来自尼安德特人遗址的同类证据则表明,捕猎活动整年都在进行。换句话说,现代人的活动范围可能更广,捕猎时更有选择性,而尼安德特人则一年到头都固守在同一个地方。这种微妙的差别可能表明两个种之间更为深刻的差异。现代人更大的流动性表明,他们在不同的群落之间有着更为频繁的接触,而且可能在更广泛的范围内分享信息,而尼安德特人的群落和个体之间都保持着比较隔绝的状态。在现代食物采集共同体中,尤其是在更为寒冷的地区(也许类似于最后冰川期的中东),不同群体之间的信息分享对生存来说可能是至关重要的。同时,自给自足程度较高而机动性较低的群体可能更容易受到突发生态危机的伤害。这样的群体由于狩猎方式效率较低,可能还必须消耗更多的身体能量才能存活下来。这种需求可以解释为什么尼安德特人看上去是如此健壮,他们狩猎更多是依赖个人猛力而不是集体智慧。[64]

随着时间的流逝,现代人分布得更为广泛并且最终进入尼安德特人所占据的地区,这些差异便产生了作用。其中一个地区可能就是法国南部,在最后的冰川期晚期,这里可能是旧石器时代晚期的欧洲人口密度最高的地方(或许这也是此处何以集中了80%的欧洲史前壁画的原因)。[65]在法国,有证据表明尼安德特人的共同体坚持度过了最后冰川期的大部分时间,并且还可能试图从他们的邻居那里借鉴一些新技术,但是几乎没怎么成功。最后的尼安德特人于2.5万年到3万年前在欧洲西南部的某地消失了。类似的情况很可能也发生在同时期欧亚大陆东端,因为有证据表明,其他人亚科原人种群可能在那里和尼安德特人一样生存到很晚,也许到5万年甚至2.7万年前才消失。[66]

即使在旧石器时代,现代人精湛的生态技巧具有破坏性和创造性两个方面。旧石器人类的迁移行为、他们的洞穴艺术,以及他们的技能理当赢得我们的尊敬,但是这么多种其他大型动物——包括人亚科原人唯一一支幸存的种群的灭亡,极大地提醒我们,人类历史具有更大杀伤力的一面。

本章小结

最近的研究表明,大约在25万年前非洲出现了具备符号语言和集体知识能力的现代人。渐渐地,一个共同体接着一个共同体,人类发展了新的技术并开始学习在新的环境中生活。大约始于10万年前,人类开始走出非洲,进入此前人亚科原人从未到达过的地方,在这些土地上生活需要全新的生态技能。现代人在6万年到4万年前占据了萨胡尔大陆,大约在3万年前占据了冰川期的今俄罗斯,而来自西伯利亚的移民肯定在1.3万年前甚至更早就占据了美洲。随着人类的扩张,他们首次开始对生物圈产生重大影响:用火来改变自然风貌,大量捕猎更新世大型动物,乃至使之灭绝。到最后的冰川期结束时,人类占据了除太平洋诸岛屿以外世界上所有可以居住的地方。他们同样也使唯一幸存的另一支人亚科原人走向灭绝。

延伸阅读

人类的早期历史是一个极其复杂的领域,有许多谜团和争议。有几部优秀的综述性读物,包括彼得·博古茨基(Peter Bogucki)的《人类社会的起源》(1999年);戈兰·布伦哈特(Göran Burenhult)编的《图说人类历史》(5卷本,1993——1994年);罗杰·卢因的《人类进化》第4版(1999年);伊安·塔特萨尔的《成为人类》(1998年);理查德·克莱恩(Richard Klein)的《人类生涯》(1999年);路易吉·卢卡(Luigi Luca)和弗朗西斯科·卡瓦利——斯福尔萨(Francesco Cavalli-Sforza)《人类大散居》(1995年);克里斯·斯特林格(Chris Stringer)和罗宾·麦凯(Robin McKie)的《走出非洲》(1996年),以及罗伯特·温克(Robert J. Wenke)的《史前史的范型:人类的前3000年》(1990年,第3版)。本章很多都倚重近期的一篇优秀文章:萨莉·麦克布雷亚蒂和艾莉森·布鲁克斯的《并非革命的革命》(2000年),但是该文是否能得到普遍认可,现在还不知道。语言的早期历史同样是颇具争议的。目前关于这个问题各种争议的著述有:泰伦斯·迪肯《使用符号的物种》(1997年),史蒂文·米森《心智的史前史》(1996年),亨利·普洛特金《意识的进化》(1997年),约翰·梅纳德·史密斯和厄尔什·绍特马里《生命的起源》(1999年)和史蒂文·平克(Steven Pinke)的《语言本能》(1994年)。克莱夫·甘布尔(Clive Gamble)的《时代行者》(1995年)将关注社会关系和社会网络的变化,这是近期关于旧石器时代历史的最佳综述之一。蒂姆·弗兰纳里的《未来食客》(1995年)对萨胡尔地区早期人类的生态影响做了极好的阐述,他的另一部近著《永远的边界》(2001年)论述了北美的生态历史。奥尔加·索弗的著作(参见参考书目中所列文章)是理解俄罗斯冰川时期殖民的基础。史蒂文·琼斯等人编著的《剑桥人类进化百科全书》(1992年)也对本章的许多细节帮助很大。

[1] 亨利·普洛特金:《意识的进化:进化心理学入门》(伦敦:企鹅出版社,1977年),第248页。

[2] 史蒂文·米森:《心智的史前史》(伦敦:泰晤士与哈得孙出版社,1996年)一书对有关语言获得的各种理论进行了概括说明,对其论述内容的简单摘要可以参见约翰·梅纳德·史密斯和厄尔什·绍特马里:《生命的起源:从生命诞生到语言起源》(牛津:牛津大学出版社,1999年),第143—145页。关于语言中的模块性,参见史蒂文·平克:《语言本能:语言与意识的新科学》(纽约:企鹅出版社,1994年)。

[3] 史蒂文·米森:《心智的史前史》。

[4] 参见泰伦斯·W. 迪肯:《使用符号的物种:语言与脑的联合进化》(哈蒙斯沃思:企鹅出版社,1997年),特别是第10章;史蒂文·平克认为,如果真的存在明显的脑力模块或“器官”,它们看起来可能也更像路上被车轧死的动物而不是我们所熟悉的器官如心脏或肺(《头脑如何工作》,纽约:W. W. 诺顿出版社,1997年,第30页)。

[5] “类比通过记号与对象之间的相似性来达成,线索通过二者之间的某种物理或时间联系来达成,而符号则无关于记号或对象的任何物理特性,通过某种正式的或仅仅是被承认的联系而达成。”(迪肯:《使用符号的物种》,第70页)下文中对出自该书的内容将以附加说明的方式引用。

[6] 迪肯:《使用符号的物种》,第322—324、345页。

[7] 迪肯:《使用符号的物种》,第84—92页。

[8] 关于语言对时间感的影响,参见约翰·麦克龙:《说话的猿》(贝辛斯托克:麦克米兰出版社,1990年)和《大脑如何工作:精神与意识的入门指南》(伦敦:多林·金德斯利出版社,2002年),尤其是第56—58页。

[9] 迪肯:《使用符号的物种》,第310—318页。

[10] 迪肯:《使用符号的物种》,第340、353页。

[11] 克里斯·斯特林格和罗宾·麦凯在《走出非洲》(伦敦:凯普出版社,1996年)一书中做了精彩的论述(第48页及其后);还可参见艾伦·G. 索恩和米尔福德·H. 沃尔普夫:《人类的多元进化》,载《科学美国人》,1992年4月,第28—33页。

[12] 关于这一范式的遗传学证据的讨论,参见路易吉·卢卡·卡瓦利——斯福尔萨和弗朗西斯科·卡瓦利——斯福尔萨:《人类的大散居:差异与进化的历史》,萨拉·索恩译(马萨诸塞,雷丁:艾迪逊威斯利出版社,1995年)。

[13] 萨莉·麦克布雷亚蒂和艾莉森·布鲁克斯:《并非革命的革命:现代人类行为起源新释》,载《人类进化研究》第39期(2000年),第453—563页。出自该篇文章的引文此后将在正文中以附加说明的方式引用。

[14] 麦克布雷亚蒂和布鲁克斯:《并非革命的革命》,第497页。

[15] 麦克布雷亚蒂和布鲁克斯:《并非革命的革命》,第493—494页。

[16] 罗伯特·赖特:《非零:人类命运的逻辑》(纽约:兰登书屋,2000年),第51页。

[17] “网络”这个比喻可能在世界历史中被用得最多。威廉·麦克尼尔:《西方的兴起:人类共同体的历史》(芝加哥:芝加哥大学出版社,1963年)一书认为,不同的人类共同体之间的交互作用是世界历史变化的主要驱动力。在他的最新作品,与约翰·麦克尼尔合著的《人类之网:世界历史概观》(纽约:W. W. 诺顿出版社,2003年)中,“交互作用网络”的比喻进一步发展完善。

[18] 林恩·马古利斯和多里昂·萨根:《生命是什么?》(伯克利:加利福尼亚大学出版社,1995年)一书第8页对这个术语有精辟的定义:“美国建筑师R. 巴克敏斯特·富勒(1895—1983)用‘增效作用’这个词(来自希腊语synergos,意思是合作)来描述物体各部分协同作用之效果大于各部分单独作用之和。”

[19] 赖特:《非零》,第52页;书中第4章“看不见的脑”讨论了这样一个普遍准则:增长的人口密度易于促发革新。

[20] 关于对语言种类在世界历史进程中减少的概述,参见弗朗西斯·卡尔图宁和阿尔弗雷德·W. 克罗斯比:《语言死亡、语言起源和世界历史》,载《历史学刊》第6卷,1995年第2期,第157—174页;关于1750年加利福尼亚的数据,参见第159页;现在的巴布亚新几内亚,参见第173页。

[21] 关于对现代食物采集族群的研究能在若干方面帮助我们想象旧石器时代的生活方式以及这种类推法的局限的例证,参见艾伦·W. 约翰逊(Allen W. Johnson)和蒂莫西·厄尔(Timothy Earle):《人类社会的进化》(斯坦福:斯坦福大学出版社,2000年),特别是第2章和第3章。

[22] 科林·伦弗鲁:《考古学与语言:印欧语系起源的谜题》(哈蒙斯沃思:企鹅出版社,1989年),第125页,对于人口密度给出了一个较低的估计;马西莫·利维——巴奇:《简明世界人口史》,卡尔·伊普森译,牛津:布莱克韦尔出版社,1972年,第26—27页,则做出数值略高的估计。

[23] 马歇尔·萨林斯:《原始的丰裕社会》,载《石器时代经济》(伦敦:塔维斯托克出版社,1972年),第1—39页;引文见第1页。

[24] 萨林斯:《原始的丰裕社会》,第16页。

[25] 艾伦·W. 约翰逊和蒂莫西·厄尔:《人类社会的进化》(斯坦福:斯坦福大学出版社,2000年),第14页。

[26] 埃里克·R. 沃尔夫在《欧洲与没有历史的人民》(伯克利:加利福尼亚大学出版社,1982年)第2章中对“血族秩序”、“收取贡赋”和“资本主义”社会模式有所描述;对食物采集生活方式的另一种同样聚焦于血族结构的解说,可参见艾伦·W. 约翰逊和蒂莫西·厄尔的《人类社会的进化》的第一部分“家庭层面的团体”。

[27] 互惠主义的经济学原则在卡尔·波拉尼及其追随者的作品中已经有所探讨,可以参见卡尔·波拉尼、康拉德·M. 阿伦斯伯格、哈利·W. 皮尔逊编:《早期帝国的贸易与市场:历史与理论中的经济》(格伦科:自由出版社,1957年)。或者,关于对卡尔·波拉尼理论的介绍,参见S. C. 汉弗莱:《历史学、经济学和人类学:卡尔·波拉尼的著作》,载《史学与理论》第8期(1969年),第165—212页。

[28] 赖特:《非零》,第20页。

[29] 理查德·李:《朵贝地区的桑族人》(纽约:霍尔特、莱茵哈特和温斯顿出版社,1984年);艾伦·W. 约翰逊和蒂莫西·厄尔:《人类社会的进化》,第75页引用。

[30] 艾雷尼厄斯·艾布尔——艾贝斯费尔特:《侵略与战争:它们是作为人类的一部分吗?》,参见戈兰·布伦哈特编:《图说人类历史》第1卷:《最早的人类:人类起源及其至公元前1万年的历史》(圣卢西亚:昆士兰大学出版社,1993年),第26—27页。

[31] 克里斯托弗·蔡斯——邓恩和托马斯·D.霍尔:《兴废更替:世界体系比较研究》(科罗拉多,博尔德:韦斯特维尔出版社,1997年)。

[32] 托尼·斯温:《陌生人的地盘:澳大利亚原住民史》(剑桥:剑桥大学出版社,1993年)一书中对位置意识在原住民的宗教和宇宙论思想中所起的支配作用进行了精彩探讨。还可以参见德博拉·伯德·罗斯:《丰饶的土地:澳大利亚原住民的风土观》(堪培拉:澳大利亚传统委员会,1996年)。笔者谨向提供参考资料的弗兰克·克拉克致以谢意。

[33] 霍布思·达奈亚利语,罗斯在《丰饶的土地》第9页引用。

[34] 在米尔恰·伊利亚德虽然难懂但却非常重要的作品《永恒轮回的神话或宇宙和历史》(威拉德·R. 特拉斯克译,纽约:哈珀出版社,1959年)中,给出了一些关于这些社会如何察知变化的建议。