01

我醒来的时候,昨晚的不快已经无影无踪,我甚至我怀疑那一幕是否真的发生过。我想我是太累了。

院子里很安静,帐篷里的人还在沉睡。涮火锅的桌子没来得及收拾,盘杯狼藉。在清晨看到这景象总会让我心生厌烦。

老板一家早就起床了,在院子里生起了炉子蒸馒头。老板掀开锅盖,朝我招手,说:“一会儿你带上几个,路上吃。”

向导还没有来。老板说他会过来吃早饭。我来到院外东义唯一的街上,土路两旁是些低矮的瓦房。我能看见房子后面的山坡,空隙间种上了玉米。我看不见东义河,但能听到河水声。我想起了大渡河,它使两岸满目疮痍。一想起大渡河,我就有点泄气,返身回了院子。

我喝粥的时候,听到了铃铛声,在清晨分外悦耳。我的向导到了,像一支马帮那样。

在阿姆嘎身上,我再次体会到了藏族对骡马的手足情谊。他那瘦弱的肩膀上扛着出远门的所有行李,还背着马鞍。骡子很悠闲,东张西望,打着响鼻。

阿姆嘎似乎也忘了昨晚的龃龉,从我的盘子里抓起一个馒头往嘴里塞,笑嘻嘻一屁股坐在我对面,动作快得我都没看清他咽下了几个馒头。但他给骡子上鞍子的时候动作很温柔,特别小心,生怕弄疼了他的宝贝。他先在骡背上搭上一条毛毯,再撂马鞍,最后把我俩的行李绑在鞍子两侧。弄完后,他抬起头看我,我说咱们出发吧。

此时,云开雾散,我看到层层叠叠的青山把我包围。我不是第一次看到这么多山,却是第一次要靠自己的双腿走出这么多山。向导决定着我的命运。我对他心无芥蒂,却始终缺乏足够的信任。两人貌合神离,却结伴而行。这让我觉得自己是在冒险,因为这显然是一个缺乏合作精神的团队。似乎,一开始就注定了这不是一次完美的旅行。

我再看看自己,一身装束好像是在城里闲逛。宽松的短裤和圆领汗衫,外加一双耐克全能训练鞋,都不是起码的专业装备。如果我这样打扮去参加户外俱乐部的活动,人家一准不带我玩。

据说政府曾经打算在东义和永宁之间修一条简易公路,还派了工程师勘探测量。不知道公路为何始终没有建成,估计是受困于自然条件,在经济上也得不偿失。我在地图上用尺量过,两地的直线距离超过100公里。这样的测算对徒步旅行不具备任何实际意义,反而会起误导作用。山路不仅弯曲,而且升降。俗称看山跑死马。

阿姆嘎停下脚步回身看我。我一直走在他的身后,因为拍照耽误工夫。我小跑了两步赶上去。向导抬起胳膊,指了指山坡上的房子,告诉我是他的家。房子修得很漂亮,石头码得整齐坚固,看上去像堡垒。传统中也凸现工业文明,我指着安装在室外的卫星天线问阿姆嘎能收几个台。

“能看中央台。”阿姆嘎除了在狭小的河谷里种点庄稼以外,出门不多,打发时间就靠看电视和打麻将。

“你的汉语是从电视里学的吧?”

“对啊,我小时候没上过学。”

我突然想起阿姆嘎感冒发烧的儿子,就让阿姆嘎把我的背囊从骡子身上解下来。我带了白加黑。我把一整盒都给了他,学着广告里的口气说“记住了,白天吃白片,晚上吃黑片。”我觉得白加黑真正做到了以人为本。在这样一个偏远的地方,认识汉字的村民凤毛麟角。但听到如此形象的广告语过后谁还会吃错药呢!我没忘叮嘱他小孩只吃半粒。

阿姆嘎显然没想到昨晚跟他锱铢必较的人现在却慷慨解囊,有点不知所措。我敦促他赶紧把药送回家,他这才恍然大悟地拔腿往山上跑。

02

算了,我不打算用文字再现行走的艰辛。我折磨了我的双腿,不想再为难我的双手。体力的付出,是为了看到不寻常的风景。絮絮叨叨不会为我赢得同情,反而招人厌烦。如果我逮谁就大倒苦水,那只能说明我脑子进水了。

还是说说有意思的事情吧。

我们达到色苦村之前,要跨过东义河上的一座木桥。当我在东义河右岸的高坡上望见这座木桥的时候,就像见到传说中的珍宝一样兴奋。我只在书里读到过这样的桥,却从来没有亲眼目睹。

这样的木桥有个特别形象的名字,叫伸臂桥,也叫悬臂桥。

藏族世居于高原,过着原始的游牧生活。那里江河密布,为了迁移方便,他们很早就学会了架设桥梁。当年松赞干布迁都拉萨,在途中修建过带有桥墩的木桥。

最早的伸臂桥据说出现在公元7世纪。因为伸臂桥与寺庙梁柱的斗拱结构几乎完全一致,人们普遍认为先有寺庙后有桥。我承认自己多少轻视过藏族人民的智慧。他们不仅会念经,也基本掌握高中物理知识,不费一铜一铁,就地取材,运用力量传递的原理造出了结构独特的伸臂桥。

确定造桥地点后,工匠们先在两岸各建一个桥墩。桥墩是用整根原木,横竖交替架设,中间用石块填实。当桥墩砌到一定高度时,就在桥墩中安置原木作为桥身,逐层向河中伸展。每层间横向安置原木,这些原木的两端凿有穿孔,用木榫固定,使伸臂变得牢靠,同时在桥墩的所有空隙中继续填充石块。最后河两岸的伸臂上搭上木板,人畜就可以通行了。这样的木板往往是活动的,没有被固定在伸臂的原木上,无非是为了防备土匪的骚扰。白天有村民把守桥头,夜里抽掉木板就可以安枕无忧了。

19世纪,英国工程师戴维斯在西藏见到伸臂桥,如获至宝。回国后,他在爱丁堡附近的河面上,也修建了一座伸臂桥。洋鬼子在上面跑火车。

伸臂桥肯定算活着的古董了,因为我没有再遇见第二座。这些桥建于明清年间,现存的多半位于穷山恶水中间,交通不便,外人罕至,所以也没有确切的统计。西藏的寺庙不停地拆拆建建,而伸臂桥没有政治和宗教背景,因为实用而保留了下来。这些无言的木桥才真正见证过藏地的风云变迁,世事沧桑。

我对桥的好感源远流长。我的童年时代在苏州度过。苏州有很多岁月久远的桥,但同样被岁月湮没。我喜欢桥,它使人的交流变得像走在坦途上一样容易。

我对伸臂桥的了解全部来自于阅读。在这一点上,阿姆嘎并不比我知道得更多。我炫耀般讲述着桥的传说,多少令阿姆嘎觉得如果我手里牵头骡子的话,肯定比谁都胜任向导这项工作。

我们没在桥头过多停留。阿姆嘎告诉我他在色苦村有个朋友,我们去她家喝茶。

最先发现村里来了新人的是那些无所事事的狗。它们呼朋唤友,在村头把我团团包围,里三层,外三层,水泄不通。我对它们的数量表示惊讶,我试图清点一下,但在数到三十的时候,因为队形散乱而无法继续下去,只得作罢。但这样的场面有惊无险。在藏地旅行,需要警惕提防的是那些被拴住的狗。拴住不是担心走失,而是它们时刻表现出来的攻击性令人心惊胆战。在村里大摇大摆、自由活动的狗,脾气都温顺得像小媳妇。它们围观我,是因为好奇。我往前走,它们就像水纹一样地散开了。

但我还是遇到了恶犬。在独木梯下,我就听到二楼传来凶狠的犬吠声。这一次,阿姆嘎和我都没敢贸然靠近。这是一只毛发黑得发亮的小藏獒,个头只到我的膝盖,长着一对锋利的牙齿。它被拴在了门口。女主人出来把狗挡在身后,我们才安然进屋。

03

色苦村属于俄牙纳西乡。有人说这是以讹传讹,理由是据说当年元兵南下时到过东义河谷,有士兵留了下来,才有了色苦村,所以有村民自称是蒙古人的后裔。

藏地有很多传说真假难辨,不全可靠。

在公元1239年,蒙古军队从甘肃和青海出发,前往西藏,轻而易举打到拉萨附近的热振寺,杀人无数。在武力威胁下,萨迦班智达贡噶坚赞被迫挺身而出,远赴凉州与成吉思汗的皇子阔端谈判。凉州就是甘肃的武威。谈判的结果是西藏归顺蒙古,西藏僧俗由萨迦派管理。蒙古军队再也没有对西藏进行大规模的军事讨伐,西藏维持了原状。

从蒙藏关系的历史来看,我相信擅长马背作战的元兵根本没有到过东义河谷。就算是有小股部队迷路误入,他们又不是叛军,没有理由选择山栖谷隐。

政府把色苦村划入纳西族,是因为东义河谷自古以来就和云南丽江关系密切。丽江的木土司在明朝时期非常强大,占领并管辖巴塘、理塘、稻城、德钦和中甸等地方。由此看来,土司的军队和当地的村民结合,形成了现在的俄牙纳西乡。

阿姆嘎告诉我他的朋友是纳西族,这至少表明了当地人对自己的身份认同。其实,在这样一条狭窄的河谷里,居住着藏族、汉族、白族和纳西族,但大家不约而同地移性从俗,随了纳西族。

“那你们之间说什么话呢?”

其实这个问题很业余。很多世居藏地的纳西族不仅生活方式藏化,而且普遍使用藏语,纳西语反而被遗忘了。只有外人猎奇才费劲打听这些问题。在阿姆嘎和他的朋友眼里,村子之间的距离虽然不近,但他们都是乡亲,谁也不在乎种族或者归属。

我很快就发现我的向导跟这位纳西女子关系不同寻常,两人几乎没有寒暄,好像彼此心照不宣。阿姆嘎一进门说的那两句话多半是在介绍他的主顾。女人一言不发,甚至没有认真地瞧过我。我说她没瞧我,是因为我一直在瞧她。屋里很暗,她戴了一顶军帽,双眼始终处在阴影当中,也许她已经仔细打量过我很多遍也说不定。反正我在明处,她在暗处,我有点吃亏。她开始为我们打酥油茶。

我和阿姆嘎坐在地板上,我很想就势后仰躺下,可在犹抱琵琶半遮面的美人跟前,我多累都得装矜持。

进门以后,我的向导几乎就没和我说过话。他跟女人说话,女人则是闭月羞花,颔首不语。我捅了捅阿姆嘎,小声问道:“她是不是你的安达?”

安达在当地是走婚的意思。阿姆嘎肯定没想到我能提出如此石破天惊的问题,有点不知所措。他看着我,没有出声。

“是你上她这来,还是她上你那?你们离得多远啊。”我见他没有否认,就接着问他。

阿姆嘎见我咄咄逼人,只好如实相告。但我的过度好奇使阿姆嘎警惕起来,他显然意识到自己的隐私权正在受到侵犯,就撇下我转身跟女人嘀咕去了。

安达是一种临时的性关系,夜合晨离。这里,我们道貌岸然地讨论一夜情的社会危害性,那里,露水夫妻却成了遥远部落的古老传统。安达一般发生在月上树梢之时,女人打着火把,沿独木梯爬上二楼,进入相好的房间。两人不仅做爱,有时候还谈些风花雪月,或者乡村趣闻什么的。早晨鸡一叫,女人就撤退。

安达的故事很有趣,但我识趣,缄口不提了。

我一碗接着一碗地喝酥油茶。我又渴又累,心想,哪怕现在有个安达看上我,我肯定也是徒有虚表,力不从心,最后被村姑撩起一脚,踢下独木梯。

Oh my God.

04

我把钱包丢了。

我一直在犹豫是否应该说说我的糗事。

妻Jen至今觉得这样的事情发生在我身上实在太荒唐。在她眼里,我做什么都心思缜密,毫不慌乱,一切尽在掌握。但糗事终究还是发生了,这对我的打击很大,不是因为破财,而是自信心严重受挫。有一段时间Jen没少丢东西,在我面前战战兢兢的,就怕我训她。自从我失足酿成千古恨以后,她咸鱼翻身,如释重负,说出来的话令人错以为她有多大的仇要报。

“真没想到你也有这一天啊!”

我是在一片小树林休息的时候发现不见了钱包,里面有身份证、银行卡和八百块现金。

回想起来,沿途遇到的村民温厚淳朴,肯定不会滋生偷盗邪念。途中,阿姆嘎曾经向我示好,破例让我骑了一会儿骡子。我敢肯定就是我在骡背上前仰后合的时候,钱包被顶出兜外,滚下山坡。事情发生得一点也不蹊跷,疲劳使我的身体对外界的反应变得麻木和迟钝。

盘缠尽失令我沮丧,对阿姆嘎来说更是煎熬。他的主顾破产了,向导费要泡汤了。这使他忧心忡忡,进退两难。

还是让我把这个窘迫的经历讲得再详细一点。

早晨出发前,在东义的旅馆房间里,我就琢磨过怎么安置我的身外之物。我有两种选择,要么放进背囊,要么放进口袋。最后我决定随身携带,因为我知道骡子驮着背囊,途中时常会从我的视线里消失。我承认自己曾经用最坏的恶意来推测阿姆嘎,好像他盘算要把我席卷一空,就索性把钱包插在后兜里,幼稚地觉得这样最保险了。

世事难料。我猜忌别人的时候,真正的危机就已经朝我逼近。我肯定在某一时刻心智变得愚钝起来,偏见借机蒙蔽了我的双眼。在这样的旅行中,最没用的是钱,最需要的是信任。我为此付出了代价。代价不算惨痛,却足够我反省。

两天后,在永宁那家脏兮兮的小旅馆里,我跟阿姆嘎告别。那一刻,我的心里五味杂陈,我多给了钱,却依然觉得欠他很多。

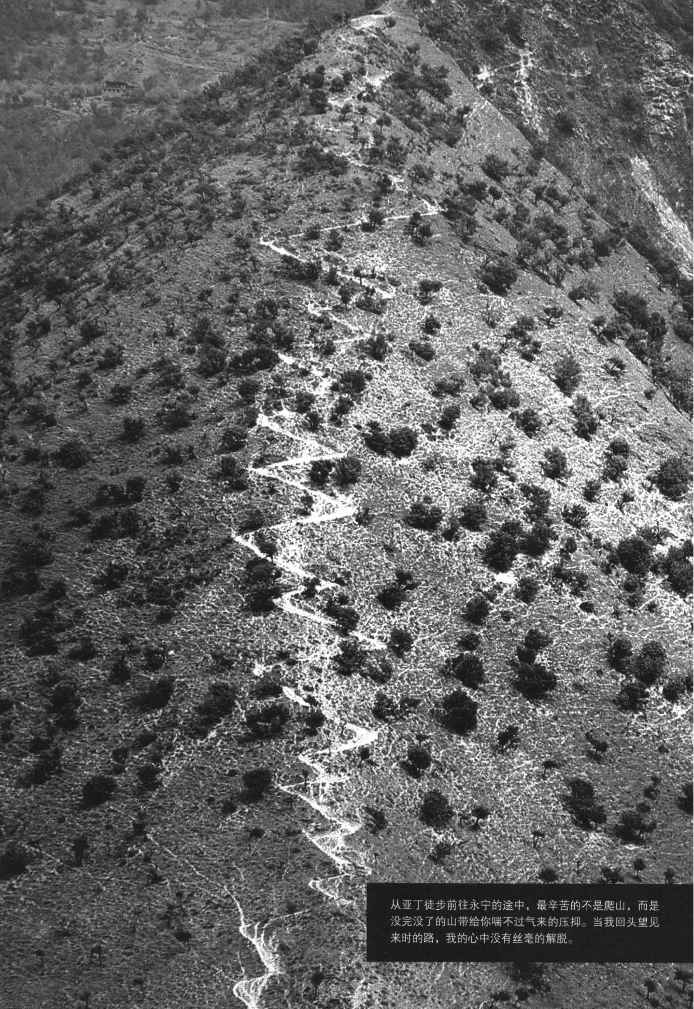

这天下午,离开色苦村后,一路上我和阿姆嘎很少交谈。我俩一前一后,默默地盘旋在崎岖山路上。有时候他真的会从我的视线里消失,但骡子脖子上挂着的铃铛始终空谷传音,不绝于耳。大山的风景很单调,山的前方依然是山。毒辣辣的阳光更像是一名帮凶,不仅掏空了我的体力,还掏空了我的口袋。

我原本可以挨到永宁找到补救方法后,再实言相告。但我难掩失落的情绪,就把真相告诉了向导。阿姆嘎起初没有当真,以为我开玩笑,后来相信了,比我还着急。他趁着天没黑,跑回去找钱包。我支起帐篷,原地宿营。

天就像心情,很快暗了下来。山里的夜有一种特殊的神秘感,乌黑、压抑,仿佛是天神的黑斗篷罩在山头,真正的伸手不见五指。阿姆嘎还没有回来,我开始为他担忧。临走前,我把自己的头灯塞给了他,不然我无法想象他如何像幽灵一样穿越黑暗回到小树林来。

反正看不清楚远近高低,当有一点萤火虫般微弱的光线亮起来以后,我猜如果那不是阿姆嘎,就是山鬼。我扯开嗓子,运足了气喊道:“啊——嘞——”

有喊声传回来。没错,就是阿姆嘎。

他转瞬就到了跟前,却没有带回来好消息。我看不清他的神情,我猜他肯定也心灰意冷。

两个人都累了。阿姆嘎把铺盖卷从骡背上解了下来,往地上一扔,躺下就睡。鼾声响起来之前,他似乎同时在对我和骡子说话。他抱怨我太大意,影响了他的计划,骡子也没有草料吃,晚上要挨饿了。

翌日天刚亮,我醒来发现阿姆嘎愁容满面地躺在地上抽烟。他问我怎么办。

昨晚我独自留守小树林的时候就已经想好了应对方案。这样的方案似乎更像是考验向导的职业道德。我和颜悦色地对阿姆嘎说:“我们有两个选择,要么往回走,要么往前走。往回走没有意义,就算是回到东义,我照样没钱给你。往前走,到了手机有信号的地方,我就可以给朋友们打电话求援了。”

说服阿姆嘎继续前行很费口舌。他的想法是最糟糕的一种选择。他说:“我不要钱了,我现在就回东义。”

接下来的谈话多少有点假正经,我开始像政委一样做起思想工作来。我不断地鼓励阿姆嘎尝试有生以来的最大一次冒险,我甚至把这样的冒险跟个人命运结合起来。

阿姆嘎可能从喇嘛的嘴里也听过类似的心灵鸡汤,决定继续送我去永宁。他从地上拔出一簇乱草,使劲地扔下山沟。“好,我就赌一把。如果我这次白跑,那是我的命。”阿姆嘎大部分时间就是这么可爱。

其实他大可不必灰心丧气,更没必要患得患失。我的背囊里有很多价值不菲的玩意儿,比如数码相机。在当年,Sony F707价值逾万,神气极了,曾在甘南引发驴友们艳羡的呼声,满足过我不名一文的虚荣。我告诉阿姆嘎“要是我真没弄到钱,这个就归你,你用它换两千块钱绝对没有问题。”

阿姆嘎将信将疑。但此后一路上,他像看管犯人一样盯着我的照相机,怕它也不翼而飞了。

05

我身无分文,不是在没钱不行的城里,而是在有钱没用的山里。

我很无辜,却有点幸灾乐祸。这让我怀疑自己是否一直在期待祸从天降,然后依靠傍身薄技,一路乞讨,最后轰轰烈烈地走出大山,从此名扬天下。

我很清楚,每向前走一步,阿姆嘎反悔的可能性就减弱一分。担心很快就显得多余,阿姆嘎虽然还在为向导费犯愁,但绝口不提打道回府了。

抵达哈地村,已是午后。进村的路很陡,布满砂石和马粪。阿姆嘎在哈地村没有熟人。村口邂逅的一位年轻人把我们带回家,淘米做起饭来。小伙子不善言辞,但手脚麻利。他的阿妈却不怎么讨人喜欢,自从我们进屋,就絮叨个没完。我问阿姆嘎她都说了些什么,阿姆嘎露出不屑的神色,对我直摇头。

有时候,语言不通反而是件好事。就算近在咫尺,哪怕流长飞短,我也可以身处静音世界,对一切置若罔闻。我索性躺倒在了地板上。这一刻,我对睡觉的渴望比吃饭更强烈。我就像具尸体,躺着一动不动,招来了无数苍蝇。它们把我的胳膊当成了机场跑道,纷纷降落。睁眼望过去,差点产生错觉,胳膊上长满了黑压压的汗毛。但我实在太累了,都懒得动弹一下来赶走这些飞将军,迷迷糊糊地想,你们爱在哪儿呆着就在哪儿呆着吧……

阿姆嘎叫醒我的时候,香喷喷的白米饭已经摆在眼前。菜只有一盘,辣椒炒土

豆。饭后,阿姆嘎掏出20块钱给了小伙子的阿妈。我和阿姆嘎早就说好了,一路上都由我请客,但是由他来付账。

天,开始下小雨。阿姆嘎坐在门口抽烟,见四周没有别人,就忿忿不平地说:“你看见了吧,菜里连肉都没有,吃肉还要加钱。”

“怪不得我扒拉了半天没见到肉的影子,还以为你趁我睡觉全给吃了呢。”

阿姆嘎像是没有听见,他把烟头用力弹出,轻轻地骂了一句:“妈的,这个村的人太坏了。”

我没有反驳,阿姆嘎说的或许有道理。藏族人家倾其所有来款待客人,可这里的村民没有理会古老的传统。村民久居大山,对外面的世界完全不了解。我猜是那些小资情结浓厚的驴子在潜移默化之间改造了村民原本清澈的价值观念。他们从羞于谈钱,到只谈钱,思想凸显出时代的烙印。我毫不费力就能想象出这样的场景:他们经过这些村落,吩咐村民杀鸡宰羊,吃完掏出人民币,边抹嘴边嚷嚷,真便宜,真便宜!于是,价格见涨,后来者遭殃。

我们从来就不否定自己,可当有人变得越来越像我们一样,我们却否定他们!我无意跟我的向导探讨这么深刻的话题。钱终究不算什么,吃饱饭才是压倒一切的硬道理。

当我们再次出发的时候,我感觉体力恢复了很多。两个人依旧是一前一后地走着,形同陌路。

雨停了,太阳没有出来。

06

尽管没有吃到肉,可米饭下肚,一样化成力气。整个下午,太阳也始终没有再露脸。这是一个适合徒步旅行的下午。面对似乎永远也走不出去的大山,我突然变得雄心万丈。

阿姆嘎见我跟他行影相随,就开始以行家的口气点评我:“你爬山不错,但是下山不行。”他来了兴致,就给我示范独门的下山动作。他并不像探险手册里描述的那样,下坡时鞋底要完全贴着地面。阿姆嘎像只羚羊,按之字形跳跃着就下到平地上。在他眼里,那些教条肯定显得可笑。他穿着一双解放胶鞋,以自己感到最舒服的方式行走。我学不会阿姆嘎的绝技,因为那是与生俱来的本事。

当我们下到河岸的时候,拐过山角,河床变窄,有一座铁索桥连接两岸。阿姆嘎高兴地告诉我:“甲区到了,明天翻过垭口,就到永宁了。”

桥头有一老汉,呆呆地坐着。阿姆嘎让我先走,他要向老汉问路。一路上,阿姆嘎逢人就问路,实在不是一个让人放心的向导。

一想到明天就到永宁了,朋友会驰援送钱,我顿时感觉有了依靠。我缓缓地向山腰上的甲区村走去,像是在北京的郊区散步那样,心情放松。村外有一片橘林,沉甸甸的果实在枝头颤动,勾起嘴里的唾液汹涌澎湃。果园外的矮墙下坐着一位纳西族装束的年轻女人。我停住脚步,问她:“这是你家的果园吗?”

女人像是听明白了,点头算是回答。

“给我摘两只橘子吧,我渴得厉害。”如果我有钱,我会买,但现在只能要。

女人嗖地蹿上墙,摘了两只大的递给我。我谢她的时候,她始终没有张嘴说话,只抿嘴笑。

我在村口等向导,始终不见影子,就不耐烦地先进村了。不料村民们见了我,纷纷侧身靠边站立。有几条狗冲我叫唤,但没有像往常那样把我围住。我很纳闷,我的模样可怕得像土匪吗?后来我在香格里拉的照相馆里拍过一张照片,是为了去派出所开证明用的,谁见了那张照片都说我像逃犯。

村子里有个小卖部,老板是个女人,看上去不算太年轻。她的房子很漂亮,二楼宽大的平台正对山谷。她一点都不怕我,还冲我笑。我提出借宿的要求,女人却使劲摇头,说不行。路过的村民告诉我:“她男人不在,她不敢留下你。”

阿姆嘎赶了上来,在小卖部花两块钱买了一瓶青稞酒。我喝了一口,特别辣,像是过期的醪糟。任凭我和阿姆嘎轮流趋前套瓷,女人始终不允。最后,还是一位路过的男子把我们从窘境中解救出来。带我们回他家,还管饭。我打听价钱,他爽快地说:“你们给我阿妈20块钱,算是饭钱,住不要钱。”

遇到这样深明大义的村民,我都有点喜出望外。阿姆嘎看上去也很满意。跟中午经过的哈地村相比,甲区村俨然就是文明模范村。

晚上我们喝到了肉汤,一切都是那么美好。我能想象到的幸福生活都不如一碗肉汤更具有说服力。

村里没有通电。我和主人蹲在屋顶聊天的时候,看到零星的烛火摇曳闪烁。我产生一种怪异的念头,好像烛火不是用来照明,而是在提醒我们黑暗中生命的存在。

男主人三十多岁,谈吐不俗,表示出他经过世面。他说自己在丽江开古董店,回村淘货。他很仗义,把自己的房间腾出来给我睡。单身男人的房间在传说中是走婚的欢乐窝。我静静地躺在床上,半梦半醒,似乎是在期待独木梯响起令人心跳的脚步声。