一

王和光并未感到疼。他只是觉得腿被人用竹竿扫了一下,身体便倒了下去。爆炸声似乎太近了,什么也没听到。一阵硝烟过后,他试图站起来,可办不到,一条腿没了。

腿是如何被炸飞的,他没看到。血在那一刻也还没涌出来,但他已经明白——踩上地雷了。

“妈呀!”他惨叫了一声。

他眼睛扫了一下,没看到自己那条被炸飞的腿,倒是刚才还背在背上的柴火散落在不远处。衣服裤子被冲击波吹飞了,雨滴打在王和光赤裸而血肉模糊的身体上。他觉得有些冷。这是一条通往东山的小路,王和光从小就走着这条路割猪草,砍柴火,摘三七……这条路他不知走了多少遍,即使在没有月光的夜里,他都能上坡下坎地一路小跑着回家。可今天他滑倒了,从路上滑到了草丛里,滑到了地雷上面,在这淅淅沥沥的雨天。

滑下来的那条小路肯定是上不去了。他一边喊着“救命”,一边撑着胳膊朝山下爬去。剧烈的疼痛开始了。血开始像泉水一样汩汩地往外冒,染红着他爬过的土地。

他心里清楚,血流多了,他的命也就没了。而躺在这里喊救命,也是没人敢来救自己的,在八里河村这个地方,人们除了公共的道路和自家的田地,哪里都不敢走,它从1979年开始,便布满了地雷。

爬到下一条路上,大概有200米的距离。他心想,如果再遇上雷,自己的命也就没了。他知道这漫山遍野埋的都是“压发雷”,那是一种“索腿不索命”的地雷,目的就是为了致人伤残。

“炸死就算了。”他心里嘀咕着。由于熟悉地形和年轻力壮,在1979年到1984年的五年间,他一直是配合作战的民兵,为作战部队输送物资。好几次,他都卧倒在地,听炮弹在几米远的地方爆炸,但他总能大难不死,抖掉盖在身上的土,又穿梭于各个阵地之间。到后来,他甚至只要听听炮弹呼啸而来的声音,便能知道那是什么炮,炮弹会在哪个方位掉下来,根据山型,哪里是正确的躲避点。他还懂得炮弹“盖”过来时,不能整个人都趴在地上,而要用两只胳膊把胸口撑起来,以免冲击波震伤内脏。

可现在,腿没了。

王和光忍着剧痛往山下爬,雨水和泪水顺着脸颊流到嘴巴里,还有地上的泥浆也溅了进来,他说不出那是一种什么味道。他能感到自己的牙齿在发抖。在战场上送了五年弹药都没事,刚下战场第七天,便在砍柴回家的路上被炸成了残疾人。他不怕死,但他怕窝囊。如果一会儿自己又爬到雷上,脑袋被炸上了天,他连烈士都算不上。他父亲过世早,是母亲把他和弟弟拉扯大,母亲指望他回家帮忙,他才下的战场。还有阿美,他的未婚妻。一个温和善良的女子,眼光温柔,身体也健壮,他们是在老山战场上认识的,阿美的家在离八里河不远的扣林山。她也是民兵,帮助战斗部队照顾伤员,再过一个月,他们就准备结婚了……可他却从路上滑到了地雷上。于是,他的命运在1985年5月4日这天下午的一瞬间,改变了。他不敢想以后的生活怎么过,也没工夫想……他只是拼着命地往下滑,眼前的东西似乎越来越模糊,雨水和泪水挡住了视线。他觉得精疲力竭。

二

自己如何下山的,又是如何被送进的医院,王和光都不记得了。他醒来时,医生正用清水冲刷他的大腿,他看见红色的血水和泥浆,夹杂着碎肉和骨渣被冲到地上。腿真的没了。如何想象,他也不能把眼前的筋络还原成原来的腿。小腿骨裂开着,肉筋模糊,皮肤苍白得没有一丝血色,里面的肌肉松散得像坏了瓤的西瓜。医生给他实施局部麻醉,用刀刃贴着骨头,一推一拉变换着角度。锯齿与腿骨的摩擦声在王和光听来,像很远的地方有一台水泵在工作。

再次醒来时,窗外阳光明媚。他躺在麻栗坡县人民医院的病床上。腿被纱布一层又一层地裹着,他不知道自己的腿剩到膝盖以下还是膝盖以上。

母亲和弟弟王和强守在床边。母亲看着他半天说不出话来,只是一个劲儿地淌眼泪。

“哥,以后家里的活,我帮妈干。”王和强说。

“哥没腿就不能干活了?拄着拐杖走路一样比你快……”和光满不在乎地说。

在弟弟眼里,他一直扮演着英雄的角色。他记得,有一次,天刚黑,火箭炮便冒着红光一排一排地打到山对面去,王和强说好看。他告诉王和强那些炮弹是他送上去的。在云南省文山州八个县的民兵大比武中,他作为麻栗坡县人武部的民兵代表取得过爬山顶插红旗第一名的好成绩。那奖状至今还贴在堂屋最显眼的墙上。

母亲和弟弟一走,他便开始想自杀了。在之后的日子里,一到夜里,他就偷偷地流眼泪。他知道生活在“战区”,伤残在所难免;他也见过无数牺牲的战士、被炸的村民。但尽管如此,他还是想,为什么这种事要发生在他身上。一个星期之后他就要结婚了,而跟他谈了两年恋爱的阿美到现在也没来看过自己。这让他不由得想起在战士中流传的一首诗:

如果你当了英雄,我就是英雄的爱妻。

如果你牺牲,我就是烈士的未婚妻。

如果你负伤,我就是残疾人的朋友。

病房在五楼。他试图下地扶着墙蹦到窗口,然后跳下去。可他使不上劲儿,刚一侧身,便从床上掉了下来,没长好的伤口疼得他咧着嘴不停地吸凉气,还摔破了眉毛。医生跑过来,问他怎么回事。他说,活着没用了,我不想当残疾人。当残疾人太难过。他想死。

医生找来轮椅,把他扶上去,推着他去其他病房看那些两只腿和眼睛都被炸掉的人。医生说,你眼睛都能看见,腿也才被炸掉一只,你万幸吧!

阿美是在两个月后才来看他的。那时,他已经出院回家了。他大致能猜到阿美这两个月都在想些什么。这两个月里,他自己也想清楚了:他不想拖累阿美,也不想伤害谁的感情。

“我们做朋友吧!”王和光平静地说。

阿美点点头,他们便成了朋友。

三

盘龙江由北向南流淌,七绕八拐地流到越南,改叫清水河。江两边是东西两座大山,山下的谷地便是王和光居住的村子——云南省文山州麻栗坡县八里河村。东面的山叫东山,西面的山叫老山。两座山都以山梁为界,山那边是越南,山这边是中国。在战争年代,这里统称老山战区,具体叫,则是方向,东山方向和老山方向。

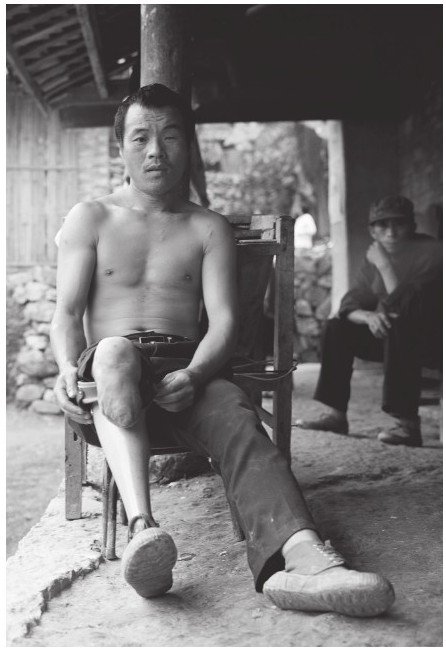

地雷村村民/高远摄

地雷村村民/高远摄作为边民,王和光从小就被老师告知,自古以来,山这边就是中国的土地。八里河村的每个村民都能讲一段项崇周的故事,那是他们的苗族英雄。光绪年间,项崇周带着几十名全身抹黑的勇士,夜袭法国兵营,杀死二百多名入侵者,收复此地,让法国人承认这是中国的领土。那时候,山上还没有埋雷,老师曾还带他们去看过那界碑,上面写着“大清帝国”和“大法国越南”。

八里河村到处是翠竹、芭蕉树和美丽的藤条,天然公园一样的景色。山上原来到处是蘑菇、野菜、三七,但现在没人敢到山里找它们。漫山遍野都是白色的石碑。那不是墓碑,但比墓碑更令人恐怖。石碑上方刻着一个骷髅头,下面刻着:“雷区,严禁入内!”

这里有52户人家197个人,已有10人被炸死,51个人只有一条腿。有些四口之家,个个残疾,有的人甚至被炸了4次,恐惧伴随着这个美丽的小村庄。

从八里河村延长出去,从云南的富宁、麻栗坡、马关、河口、金平、绿春,到广西的防城、东兴、宁明、凭祥、龙州、大新、靖西、那坡……在277公里的国境线上,纵深500米的漫山遍野,据说被埋下了近100万枚地雷。

东山山高草密,云雾缭绕。一年里有八九个月都是潮湿的大雾天气。每年的深秋到第二年的初夏,五六米以外什么都看不见。战争期间,越南人喜欢趁着大雾跑过来埋地雷,炸那些穿插、埋伏和巡逻的边防军。轮战部队则根据防御的需要,进驻埋雷,换防埋雷,撤退也埋雷。打惯了丛林战的越南人总是让轮战部队觉得不安全。轮换部队来了一批又一批,雷也就埋了一遍又一遍。

据说有的部队干脆用抬筐往下倒,地雷顺山坡滚,雨水一冲就埋上了。一年一个雨季,一场雨埋一层雷,年复一年,雷越积越多。大部分地雷埋在地下或散落田间,也有一些挂在树上,扔在草丛中,还有不少安放在河边和路上,有的还压在石头底下。这些雷百年有效,有防坦克雷、子母雷、连环雷、压发雷、松发雷、绊发雷、跳雷、吊雷和诡计雷……

子母雷最神奇,触碰到它,母雷的冲击波会把子雷冲上一米左右,让子雷在半空中爆炸,把人的手炸断。枝杈上的连环雷,会成空爆效果,一炸一片,不是炸脚,而是炸头、炸脸。伤人最多的是压发雷。这种雷只要有一公斤重量落在上面,重量离开时便会爆炸。它们通常被埋在1.5寸厚的土下,人踩着也没感觉。而那些用抛撒方式布下的压发雷,天长日久,雷壳颜色就和土地融为一体,加上茅草、残叶、碎石,形成天然伪装,让人防不胜防。

和光遇到的便是压发雷。他还记得有一条军工路,全是泥浆,雷被直接按到泥浆里。有个背煤油的民兵走到这儿,右脚被炸掉了。卫生员上来抢救,当他打开第二个急救包时,自己的一条腿又触响了一颗雷,腿也被炸断了,他用手抠着泥浆地面想爬出雷区,手从泥浆中又抓出一颗雷来……

这边境一线的崇山峻岭中究竟有多少雷,没有人知道。当年那些埋雷的人如果回来,也记不清埋雷的地方了,就算他们记得,那些雷恐怕也不在那儿了。山区的雷跟平地上的雷不同,它们是长“脚”的。每当到了雨季,地雷就会随着松软的泥土跑来跑去,跑到哪里谁也不知道。

四

假腿是一年后安的,也就是在1986年。他记得那天,他正坐在屋前的院子里,恍恍惚惚地发呆。天气闷热,蚊子成群地飞着,极其恼人。村长来到他家,说:

“和光,准备一下,明天到县城武装部集合,后天上昆明,给你们安脚了。”

“自己得掏多少钱?”王和光问。

“一分钱不掏,国家免费给你们安,食宿交通也免费,能在昆明待一个星期呢!村长说。”

“安个假腿要安一个星期?”

“那当然,你们要试穿,不合适的地方,人家还要修呢,安上以后跟真腿一样好用……嗯……比真腿还好,如果再踩到雷,假腿不怕它!”

王和光长到22岁,还没去过昆明。他想,也不知道安了假脚能不能在昆明逛逛。

县武装部的院子站满了人,有四五十个,都是他这样被炸的人。过去的一年,他是糊里糊涂地过来的,他讨厌见到床边的拐杖,也讨厌想以后的事情。但他从来不在母亲和弟弟的面前表露出来。每次,母亲看见他腿哭的时候,他都会笑着劝她:

“妈,不残也已经残了,残了国家不是每个月还发100块钱吗?”

安上假腿的时候,让王和光高兴坏了。昆明红十字会的医生要求他们每个人背50斤沙子,出去走1公里,说是练习腿部的力量。

放下裤管,走了几步,王和光发现自己有了新的生活。他走在大街上,尽管有一些跛,但不会有人知道他只有一条腿。他一路走着,走到火车东站,又走去翠湖公园,回来时,天已经黑了。他也不知道自己走了多远,总之太兴奋了,一点都没感到累。倒是医生劈头盖脸地质问他:

“让你们在附近转转就回来,你转到哪里去了?好多人出去找你,知不知道?”

他说:“医生,对不起,我有腿了,我特别高兴。”

他记得把假腿脱下来的时候,皮都掉了,裹自己残腿的毛巾渗满了血。但他想,明天还去别的地方转,这才刚开始呢。

到2007年的时候,王和光已经去了13回昆明、4回文山州和8回麻栗坡县城了。假腿一年换一次,给他们安假腿的单位有时是民政局,有时是残联,有时是红十字会。不同的单位通知就去不同的地方。民政局是全部报销一直送到家,残联除了报销还给一些零用钱,只有红十字会只是报销到麻栗坡县城,回八里河村的钱要自己掏。但王和光还是喜欢红十字会通知他去安假脚,因为不光可以去昆明转转,而且伙食不错,一天三顿饭,能吃上一星期。

每天睡觉前,王和光都把他的假脚脱下来,用毛巾仔细地擦干净,放在门口晾干。每次换回来的假脚他都存起来。能穿旧脚的时候,他绝不穿新脚。

曾经有一只“脚”让王和光心疼坏了。那是一条新脚。当时母亲叫他到王德才家地里“还工”,因为他去昆明的时候,王德才帮他家下了地,所以他得去还。他穿着“新脚”下了王德才家的稀泥地,结果回家后忘了擦,就被他存起来了。过了好长时间,他才发现螺丝已经生锈断掉了。

到目前为止,他没穿过的“脚”有十多只,都躺在阁楼上的箱子里,那是个部队原来装炮弹的箱子,长度刚好能放下他的那些“脚”。

有一次,弟弟王和强问:

“哥,你为什么穿得那么省呀,不是每年都换新的吗?”

“为的是以后自己得穿!万一以后不免费换了呢?”他说。

五

王和光安了假脚之后,反而闷闷不乐起来。

只有王和光的妈妈知道儿子的心思。她去找村长,村长在外面认识的人多,她让村长帮忙打听打听,没准还真有人愿意嫁给王和光。村长听后说:“不光是你儿子啊,村子里那么多残疾的小伙子,谁不想讨老婆呢?只是,这残疾人找对象难啊。”

王和光妈说:“当然不能指望娶个健全人了,找个也残疾的能说说话就行,谁也不嫌弃谁。”

过了没多久,村长给王和光找着了一个女人。那天王和光正在自留地上浇粪,村长走过来说:

“和光,我给你找着媳妇了,模样过得去,是上面芭蕉坪村的,人也能干,她家开了间小杂货铺,她还经常到县上帮她妈进货呢。”

和光一听条件这么好,不相信,觉得村长是在开他的玩笑,就说:“村长,你别哄我了。”

村长说:“没哄你,她叫刘兰欣,也是一条腿,16岁时在自家地里摘草果时踩着压发雷被炸断的。”

王和光这才有些放心。

他和欣兰的相亲是从踩地雷开始谈起的。

刘欣兰命苦,她在自家地里摘草果时,踩到了压发雷。她妈妈和哥哥就在离她五米远的地方。当时太阳正在落山,母亲说咱们回家吧,她想再摘最后一棵,结果就踩到雷了。她记得自己重重地摔在地上,到处都是烟雾,哥哥跑过来,抱着她哭着喊:“我的妹呀!”后来她在哥哥的背上昏了过去。那年她才16岁。

“我和妈当时都吓伤了,直到现在一听到过年放火炮,我身子都会发抖。”刘欣兰说。

王和光虽然是一个瘦小的人,但说话时声音很稳,脸上从来不带什么难过的颜色。

他向刘欣兰说了他过去当民兵时的事情。说他曾经订过婚,还有一个星期就要成婚的,后来出了事,女方家不同意,就把婚给退了。如今他也不恨她。

欣兰很庄重地听王和光说话,有时眼里会流下泪来。到了后来,他的坚强和乐观打动了她的心,她渐渐地爱上他了。

他们在1998年的时候结了婚。一年后,刘欣兰给他生了个儿子,王和光给儿子起名叫王山静。他希望这山上永远静悄悄的,别再爆什么炸了。

六

村民们都盼着扫雷。

1992年,中越彻底停火以后,国家组织了第一次大扫雷。但由于资金不足,当时主要清除了边境口岸,以及边防部队巡逻道路上的地雷。村子附近的雷区,只是在大平面上开出了几条线来,叫做“通道”。之后因为拉电线和勘界碑等具体的需要,又进行了几次小规模的扫雷。最后一次大扫雷是在1997年,那时,云南省军区和成都军区过来了很多军事专家。扫雷在云南和广西同时进行。据说这次扫雷动用了上亿元资金,是世界军事史上最大规模的扫雷行动,也被称为20世纪末,中国最大的军事行动。

军事专家说,地雷的扩散程度早就超出了阵地范围。整个老山战区布雷的数量远远超过了二次世界大战期间使用地雷的总和,而且是“世界上最为罕见的高密度复杂型混合雷区”。

1997年的那次扫雷一扫就是三年。扫出来的地雷、炮弹引信、炮弹、火箭弹、手榴弹,堆成了一座座小山。有时候,排雷兵们找一个居高临下,下面没人的地方,拼命往下丢,从早晨到晚上,丢到胳膊都肿起来;有时候,他们把爆炸物品搬进一个底凹的山洞里,浇上水泥,等待它们自然失效;有时候,他们拉上长长的引线,绕到山的另一面去把它们引爆。

有时候,王和光会去看,他觉得那是在为自己报仇。他还记得,有一次在马关销毁爆炸物品时,冲击波把4公里外的玻璃都震碎了。那天晚上,他还做了一个梦,梦见自己和边防团的战友在山上打仗,敌人的炮弹打过来,把猫耳洞轰塌了。

扫雷部队离开时,官兵们手牵着手,并排在扫过雷的土地上走了好几个来回,说是这些耕地已经安全了,现在移交给当地群众使用。村民们站在边上流着眼泪鼓掌。王和光还第一次见到了拍电影的人,一个演排雷兵的演员告诉他,电影的名字叫《征服死亡地带》。

可是,部队走后,地雷的爆炸声依旧不时响起,死亡地带并没有彻底征服。

扫雷弹的冲击波虽然将中间的雷扫没了,但掀起来的土又把两边的雷埋得更深了,深到探测器探不到,随着土一年一年地翻,深埋的雷又会冒出来炸人。山区都是坡地,每年翻土的时候,土也会往下滑,有时候滑着滑着,深埋在土里的地雷就又冒了出来。

七

被炸飞了鼻子的野猪依旧瘸着三条腿跑到河边来喝水,村里的牛也依旧被炸。

王和强从小出去放牛,王和光就告诉他,紧紧看着牛,免得牛跑进了雷区,山坡上不要去,不是地里长的东西一样不准搞。每天睡觉前,王和光擦自己的“腿”时,还会跟王和强说:要好好念书,生在这个地方没办法,但是可以考出去。他盼着弟弟考上大学,将来把他和妈妈接出去。

可王和强还是被炸了。

王和光记得那是一个星期六。15岁的王和强刚从麻栗坡县民族中学报完到回来,蹦蹦跳跳的,因为要当中学生和要去县城上学而兴奋着。母亲说,你没事,就拉牛出去玩会儿。王和强便拉着牛出去了,几分钟后,他和母亲听到了爆炸的声音。在八里河村,大家都有一个习惯,如果听到爆炸声,就本能地看谁没在家,去哪儿了?王和光还没来得及问王和强在没在家,就听到了弟弟喊救命的声音。他心里咯噔一下,心想:我的弟啊!

王和强是在路边的变压器旁被炸着的。这一带已经扫过雷了。

那段时间里,母亲的眼泪会从早晨到晚上地来。她总是念叨,那天她要是不叫王和强去放牛该多好。王和强则安慰母亲说:妈,跟你没关系,这都是咱们八里河村人的命。

王和强还是很努力。穿着假腿念完了初中,考上中专,然后又考上大学。王和强成为了八里河帐篷小学第一个大学本科生。王和强一开始考上的是北京师范大学,可那需要很多钱。王和光向文山州残联写申请,残联说,去北京的费用他们出不起,要不大学就在云南念吧。残联每年拿出了3000元资助王和强读书,同时动员州残联的全体干部职工捐款。王和强上了在昆明的云南民族大学。王和光对弟弟没去成北京一点也不遗憾,因为每次去昆明换假腿的时候,他就又可以看到弟弟了。后来,王和强的故事还上了《七都晚报》,文章的题目叫《坎坷求学路,流泪通知书》。

八

在这种地方当农民苦,等认识到这地方有雷的时候,自己已经“亏掉了”。

王和光家种的是玉米,玉米简单,不用照看,撒点种子就能自己长。八里河村的大多数人家种的都是玉米。后来有一天,村子里来了两个年轻人,说是乡里派来的工作队,来指导他们种柑橘和兰姜(一种药材)。工作队的人说:种这两种东西比种玉米划算,因为它们是经济作物。开荒新地是恐怖的,谁知道那些松软而又盖满树叶的地下有没有索人腿的雷呢?耕种用过的土地也有危险,谁又能确保翻土时不会翻出雷呢?翻出来看见还好,只要两只手轻轻把它们捧出来,放到石头缝里,点火引爆就行了。生活在这种地方,他们都学会了如何“下雷”。可万一没看见,一锄头下去,刚好砸到雷上,刚好砸到烂掉了木柄的手榴弹引信上,刚好砸到炮弹引信上呢?王和光害怕,可他还是决定种这两种经济作物。弟弟上学要花钱,儿子将来上学也要钱,他没有办法。这里是贫困山区,99%的山地,不搞这些又怎么生活呢?能出去打工的人都走了,没人愿意留在这种村子里。他到县上换假肢时,一个熟人告诉他,麻栗坡县每年外出打工通过邮局寄回来的钱就有600万元。那人还告诉他,听说政府要投资120多万元,把八里河村搞成“小康示范村”,在村子里建活动室,给每户人家建沼气池,改猪舍,送12英寸的彩电,给村里的道路浇上水泥。

九

建“小康示范村”时,外出打工的人都回来了,大家兴高采烈地修房铺路。

累了一天,王和光困倦得不得了,可他躺在床上却睡不着。电力不足,屋里的灯发出来的亮光像是蜡烛一样微弱。又要变天了,他心想。天要转晴时,腿会疼,天要下雨腿也会疼。空气中夹着湿气,一阵阵地从窗户缝里吹进来。他腿上的大筋在扯着疼。他感觉自己的脚还在,脚拇指都还在。