就我所知(而我确知),全台湾及大陆,还有香港澳门,有史以来,除了我自己之外,只有一个半人有过这个共同经验。是好是坏暂且不谈,总而言之,只有我们这两个半人是北京美国学校小学部最后一届毕业生,而其中两个同时又是台北美国学校初中部第一届毕业生。

也许应该先澄清什么算是半个人。这个人是个白俄,名字是乔治·卡诺夫,但称他为半个人并不是因为他是白俄。我们是北京美国学校的小学同班。他父亲官拜将军,是帝俄时代的贵族,因苏联十月革命而流亡到北平,1949年又流亡到台北。我想就算在反共恐共到白热化地步的50年代初的台湾,乔治·卡诺夫这家人也算是非常反共恐共的人了。正是这样,朝鲜战争一爆发,当他从收音机里听到美国决定派其第七舰队防守台湾海峡,他比谁都兴奋,就在当天下午,不晓得他哪里弄到一瓶威士忌,约我和另一个小学同班,就是前面提到“一个半人”中的那“一个”,刘岩,在校舍后面喝酒庆祝。刘没有喝,我喝了一口,乔治·卡诺夫则一人喝了将近半瓶,不到半小时就醉倒在地。第二天,他就被开除了。

所以,他并没有读完台北美国学校,所以只能算半个。之后两三年,我偶尔会在他们家另一个白俄朋友开的台北“明星咖啡室”见到他。再之后就失去了联络,至今下落不明。

当年曾经就读过北京美国学校(即使在“北平”时代,校址在干面胡同的北京美国学校Peking American School 仍一直用“北京”),今天在台湾肯定不止我们三人。我知道的就有世交金大哥金懋辉。不过,他比我高很多班,事实上,当我胜利之后由重庆回北平入北京美国学校的时候,他早已经高中毕业了。

我想今天还是有人不明白为什么当年在北平,或今天在台北,会有一个“美国学校”,也不明白为什么竟有中国家庭送子女去那里上学。原因很多,也很复杂。我这里只想回忆一个我个人的经验和感受。

坦白地说,我从幼儿园时代就开始念外国学校了。要追问为什么的话,就出现了一个不大不小的讽刺:为了抗拒帝国主义。

我的父亲张子奇故世多年,他在参与辛亥革命之后去了日本留学,一住十年。“七七事变”之后,我们家虽然一直住在北平,但我父亲在天津任电话局局长,因此那里也有幢房子,在英租界。那个时候,平津早已被日军占领,但太平洋战争尚未爆发,租界是唯一安全地带。日本人知道我父亲,不但一定要他交出设在英租界的电话局,还要他加入伪政府,甚至于要以绑架我们兄弟姊妹来威胁。那时我才三岁多,我父亲于是不得不送我和我两个姐姐去上天津法国学校,圣路易。绑架真可能发生,而且出现过不止一次紧急情况。这样一直僵持到“珍珠港事变”,英美正式向日本宣战,租界地因而也成为被占领领土,我父亲已无处可躲,才只有急忙先我们而逃往重庆。次年,1942年,我正在法国学校念一年级,情况越来越危险,我母亲才带着四个小孩儿,我们姊弟三人和一位朋友托带的女儿,走旱路,逃难到了大后方。

换句话说,是因为我父亲坚决不受日本人的威逼利诱,不当汉奸,我才上了外国学校。在当时的情况下,这非但自然,也是不得已的。但问题在于,在重庆念了三年德精小学,抗战胜利回到北平,我父亲为什么又把我送去美国学校。这有主观客观两个因素。

客观,当时北平没有一家小学肯收我这个插班生,而只有北京美国学校肯。主观,我父亲认为,二次大战前,日文可能是一个重要的外文,但他觉得以后必定是英文的天下。就这样,我插班入了北京美国学校四年级。因为逃难,我的学业耽误了一年多,1948年夏,我小学毕业。

好,又一个问题来了,那到了台湾,为什么又去上了台北美国学校?这次非常简单,没有什么主观因素,全是客观因素,而这个客观因素对我来说,至今仍留有一道伤痕。

因为手上只有一张北京美国学校的小学毕业证书,台北大部分的中学都不准许我报名。虽然有两家准许,但我都没有考取,美国学校出来的数学太差。最后,还通过介绍,我才以同等学力考上了板桥中学。家在台北龙泉街而上板桥中学可真麻烦,先在水源地乘小火车去万华,再转大火车去板桥。反正年纪轻,也不觉得苦,倒是感到非常兴奋。因为在同辈或一般人的眼中,我不“奇特”了,至少当时我这么以为。

一学期下来,我每门课,甚至于包括数学,都是九十分以上,唯独“品行”,学校给了我五十九分,将我开除!

50年代初的台湾中学教育,更不要提社会风气,我想也不用我来介绍了。总而言之,比今天保守十倍。大陆带来的传统家长式教育与日本殖民者留下来的权威式教育结合在一起,变成了一座死硬的大山,就等着像我这样一个受过几年西方教育的卵,来击它们的石。所以,尽管当时我毫无觉察、完全无辜,但我已经命中注定是,借用美国一个说法,一个等待发生的意外。

受美式教育的影响,我上课的时候喜欢提问题,偶尔还和老师争论。我的打扮也比较美国化,我尤其喜欢戴棒球帽。我经常找女生讲话、开玩笑,约她们一起吃午饭,或她们约我一起乘火车回台北……在今天看来都应该是平常而正常的事,但你可以想象在1950年的板桥中学训导处看来又是一种什么行为。偏偏我书念得很好,但“目无尊长”(及其他)的态度和行为,对校方来说,可要比什么都可怕。初一上结束前几乎整整一个月,因“屡诫不改”,每天升旗之后,第一堂课之前,我要自己去训导处,自己找出尺子,再将尺子送给训导主任,然后请他先在我的左手打上十板,再在我的右手打上十板。

结果还是开除。理由?如果说我不听师长教诲,那就算我不服气,也无话可说。但板中,混蛋的板中,给我家里的理由竟然是——泡茶室玩茶女!

这是我第一次(但,我想你们也猜到了,并非最后一次)领教莫须有罪名的味道。我想我父亲很清楚原因在哪里,所以就让我在家先待一阵看看,每天练练大小字、写写日记、读读《文选》、钓钓鱼、打打球,偶尔看场电影……不到三个月,刘岩来电话说台北美国学校刚成立了初中部,正在招生,于是我又从初一念起。

当时校址是中山北路马偕医院对面,学生一共不到三十人。初一只有我和刘岩和稍后来的乔治·卡诺夫。我还记得我们三人第一次在台北碰面,还去了“明星”喝了一杯热巧克力。

第二年,美国学校买了孙连仲将军也在中山北路的三层楼房为新校址。这时,因为美援,学校一下子增加了好几倍的学生。学校也比较上了轨道,相当于美国任何一般中学,也就是说,初二开始还要学拉丁文。乔治·卡诺夫这时已被开除,但我们班上另外多了三个外国学生,其中两个是美国男孩,一个是父亲在农复会任森林专家的哈利·弗瑞兹,另一个是父亲好像任台湾银行经济顾问的莱纳德·戴维斯,以及父亲搞进出口的韩国女孩艾琳崔。教我们的是美国老师梅丽特女士。到了初三又有了魏小蒙。因此,1952年,台北美国学校初中部第一届毕业生就是我们这六个人。我记得我们毕业典礼请的贵宾,因我们毕业班四个男生的坚持,竟然不知天高地厚地邀请了鼎鼎大名的“七虎”篮球队,而他们也竟然莫名其妙地来了。

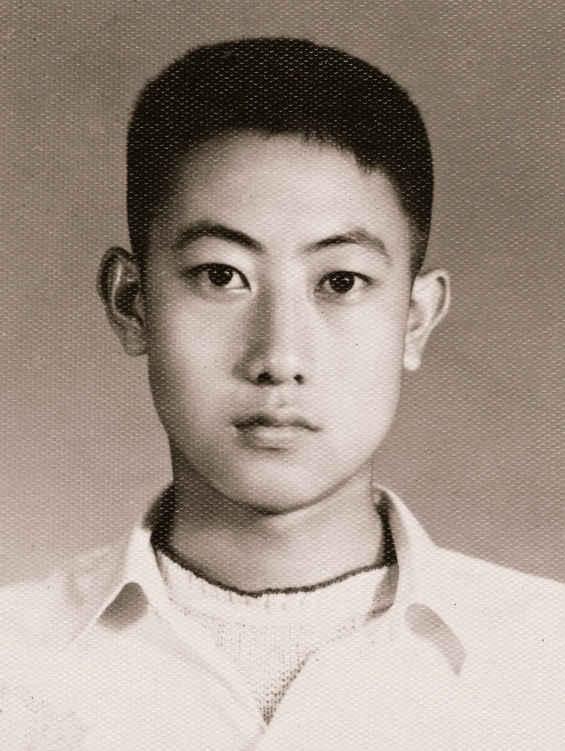

北京美国学校,1947。作者为前排右三(作者提供)

台北美国学校,1951。作者为近右一处,坐于草坪(作者提供)

我就读的那么几年,台湾社会关于台北美国学校的辩论和批评似乎未曾间断,也无结果。有的基于民族主义,例如“崇洋媚外”;有的说这种学生都是进不了中国学校或中国学校根本不要的“不良子弟”(倒是部分形容了我的情况);有的指责送子女上美国学校的中国家庭,不是有钱,就是有势,就是有权等等。

前两类批评,因为比较感情用事,所以很难辩解,但第三个指责,在相当程度上是相当有根据的,尽管并不完全适用于我和刘岩和其他一些家庭。我父亲到台湾已经半退休,但就算在大陆时代,充其量也只能算是中上级官僚。刘的父亲是总领事级的外交官。至于经济情况,我们两家都谈不上富有。然而我也知道,在当时的台湾社会,在5毛台币一碗鱼翅羹的台北,无论是本省人家庭还是随政府来台的外省人家庭之中,能付得起初一时每月7美元到初三时涨到每月21美元学费的,也恐怕只能说是少数。

那50年代初,台北美国学校是不是算是有钱有势有权的家庭的子女就学?当然有。无论是和我同班、低一班或更多,就有一般人眼中的大官的子女,像桂永清、黄少谷、孙桐岗、孙连仲、周至柔、黄仁霖、魏景蒙等等。真正有钱的巨富也应该有,只不过我多半不认识,我只记得有一位姓林的小学二年级学生过生日,不但请了全校一百来人参加这小子的生日宴会,还招待我们全体师生去参观他们家在金瓜石的金矿。

所以,当时台北美国学校的中国学生,尽管才不过上百人,在各种场合却引起几乎普遍的不满和反感。一个个小小年纪、满口英文不说,同时又是一个个乔治、玛丽、保罗、莉莉……然后是在台北街头“招摇过市”的“奇装异服”。但你说奇也好、异也好,甚至于今天说有什么了不起也好,台北美国学校的学生的确是台湾第一批穿牛仔裤的,和十三太保太妹差不多同时。也许是为了这个原因,我们首当其冲地引起了当时日渐兴起的青少年帮会的注意。例如,以中山北路为地盘的“十八罗汉”,就是一个喜欢找我们麻烦的帮派。这可要比当时报纸杂志对我们的任何批评和责骂要真实恐怖得多了。

我于1952年初中毕业,那时美国学校还没有高中,所以我又以同等学力考进了当时声名不亚于美国学校的强恕中学(并恰好和堵过我很多次的“十八罗汉”老幺同班!)。等到次年美国学校有了高中,我父亲和我都认为我应该在中国学校(哪怕是当时的强恕!)念完中学。结果,我1955年毕业参加五院校第一届联合招生而进入师范大学,还是我生平第一次以教育部承认的毕业文凭报的名、考的试。

强恕中学高三学生证,台北,1954(作者提供)

基本上,我不认为小时候上了美国学校,从北京到台北美国学校,对我,作为一个人,有什么反面影响(我的侄女张艾嘉也念过台北美国学校,而我也不认为对她有什么反面影响)。至少,我的中文并没有受到多大影响,不过,那可能应该感激我多年的家教,叶嘉莹老师。

至于有没有正面影响,那我只能说,个性之外,我今天一切,从言行到举止,甚至于到写作等等,都是我过去全部经验的结果,美国学校只是其中之一。而且这今天一切,是好是坏,个人怎么看是个人问题,并非最后,还应该由别人来评价。上美国学校,对其中大部分人来说,只是比一般人早一点接触到美国文化,但又没有今天的“小留学生”彻底。说实话,就像念任何学校或处于任何情况一样,只有盲目自大的人,会因就读美国学校被人另眼看待而觉得了不起,或者是信心不足的人因就读美国学校被人指责而感到困扰。就读美国学校,不必自傲,更不必自卑。它毕竟只不过是你人生旅途开始时的一个阶段,而非其终站。

1990