几乎所有人都会认同,在某些情况下情绪会扰乱推理。生活中存在的许许多多例子可以证明上述说法,而且我们在成长过程中听到的那些忠告也来源于这些事例。如“保持冷静,控制情绪!不要让激情干扰判断”。因此,我们自然而然地将情绪当成一种冗余的心理能力,认为情绪是理性思维携带的某种附属品。如果一种情绪是积极愉快的,我们就把它当成奢侈品一样享受;如果情绪是消极痛苦的,我们就只能忍受这位不速之客。就如圣人所建议的,无论在上述哪种情况下,我们都应该在合理的程度上体验情绪和感受。我们应该保持理性。

上述说法也有很多道理、充满智慧,我不会否认失控的、误导性的情绪是非理性行为的主要原因之一。我也不否认,即便是看起来正常的推理也会受到潜在的情绪偏差的干扰。举例来说,在10%的五年死亡率和90%的五年存活率这两种治疗方案之间,患者会更偏好后者(1)。尽管这两个方案本质上是完全一样的,但很可能是死亡诱发的情感导致患者拒绝前者。这个选择如果用另一种框架呈现,则会更容易被接受。简而言之,这个推理是矛盾且非理性的。这种非理性并非由于知识的缺乏,因为在这个选择上医生和患者的选择并无二致。但是,传统观点忽略了一点,也就是我们从埃利奥特这样的患者身上以及在下面要讨论的其他观察中看到的:情绪的损伤同样也是非理性行为产生的重要原因。情绪缺位和异常行为之间这种反直觉的联系会有助于理解推理的生物机制。

我开始用实验神经心理学的方法来探究上述问题(2)。粗略地说,这个方法依赖于以下步骤:首先,在特定区域的脑损伤和相应的行为、认知障碍间找寻系统性关联;其次,通过建立“双分离”来证实上一步的发现,即需要证明A区域的脑损伤造成X行为而非Y行为的损伤,而B区域的脑损伤造成Y行为而非X行为的损伤;再次,考虑到不同部分,如皮层区域和皮层下核团需要和其他正常的部分协作以完成正常的认知和行为功能,在此基础上,再建立一般性假设和特殊假设;最后,在新的脑损伤病例上检验上述假设,检验特定区域的脑损伤是否会引起假设的效果。

神经心理学研究的目标由此成为解释特定认知功能及其组成部分与特定神经系统及其组成部分之间的关系。神经心理学不是也不应该是找寻脑区特定“部位”与某些“症状”“综合征”之类联系的学科。

我最开始关注的是检验我们在埃利奥特身上所观察到的是否可以在其他患者身上观察到。结果肯定了我的推测。迄今为止,我们已经研究了12个类似埃利奥特的前额叶损伤的患者,且无一例外地在他们身上都能看到决策缺陷与情绪和感受的缺乏是同时出现的。推理能力和情绪、感受能力同时损伤,并且这些损伤在那些基本注意、记忆、智力和语言能力都完好的神经心理学案例中格外突出。因而上述这些能力永远无法解释患者判断力的缺陷。

最重要的发现是,推理损伤伴随情绪损伤的这种情况不仅仅发生在前额叶损伤后。在这一章中,我将呈现其他种类的脑损伤及它们引起的类似行为表现,这些案例说明,正常的情绪、感受、推理和决策的神经机制之间存在复杂的交互作用。

四个前额叶损伤案例

我将按照时间顺序来讨论这些前额叶损伤的病例。菲尼亚斯·盖奇并不是我们理解推理和决策的神经机制有史可稽的唯一来源,还有其他四个病例帮助我们理解与推测。

第一个病例是1932年哥伦比亚大学的神经学家布里克纳(Brickner)研究的,这个被称为“患者A”的脑损伤患者当时39岁,是纽约的一位股票经纪人,在事业和家庭上都曾十分成功,后来患上了和埃利奥特一样的脑膜瘤(3)。这个肿瘤从上部生长并向下压迫额叶。这个患者的遭遇和埃利奥特一样。

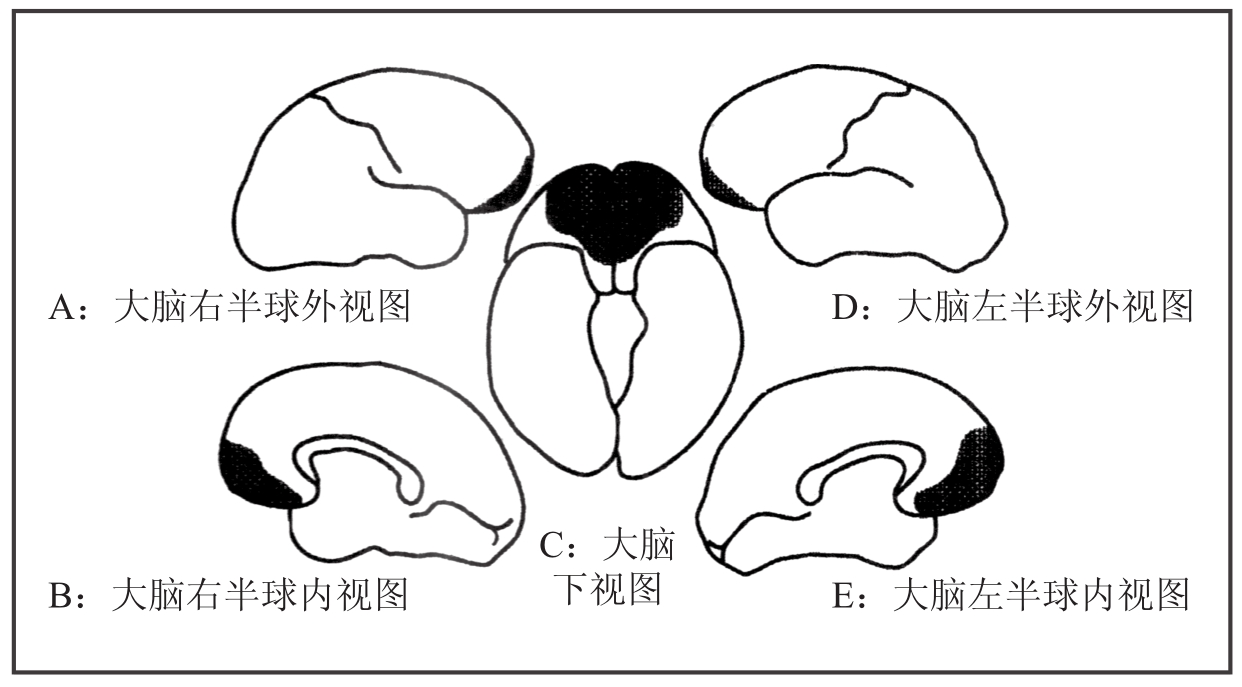

神经手术的先驱沃尔特·丹迪(Walter Dandy)成功切除了这个致命的肿瘤,但这个肿瘤已然对双侧额叶皮层造成了大规模的损伤。受损的区域包括埃利奥特和盖奇丧失的区域,而且范围更广,详见图4-1。其中左侧所有语言区前部的额叶皮层都被切除了。右侧切除区域更大,且运动区前部的所有额叶皮层都被切除了。双侧腹侧皮层以及双侧内部额叶皮层也都被切除了。扣带回则得以保存。完整的手术细节在二十年后通过解剖得以证实。

图4-1 “盖奇模式”患者的脑损伤区域

阴影部分表示的是腹侧和内侧额叶区域,“盖奇模式”的所有患者都存在这个区域的损伤。请注意,背侧额叶并没有受到影响。

“患者A”有正常的知觉。他对人、地点和时间的知觉正常,其近期和远期记忆也未见异常。他的语言功能和运动能力也未受影响,根据当时的心理学测试结果,他的智力看起来也正常。许多证据证明,他的计算能力很好,且下得一手好棋。尽管躯体健康、心理能力正常,“患者A”却再也不能返回工作岗位了。他一直待在家中,详细制订着职业恢复计划,却没能执行过其中哪怕最简单的一个计划。他的人生就此揭开了另一个篇章。

“患者A”的人格发生了显著改变。他之前谦逊的性格消失了。他之前谦逊且善解人意,但此后他的行为总是不合时宜且令人尴尬。他对包括他妻子在内的其他人的评价很冷淡,有时还很残酷。他总是吹嘘自己的职业、躯体还有性能力,尽管他丢了工作,也不锻炼,和自己妻子或其他人也早就没有了性生活。他的谈话内容通常充斥着虚构的丰功伟绩和经常以取笑他人为代价的轻佻言语。有时,他也会挫败,于是他会进行言语上的攻击,但他从未有行为上的暴力。

“患者A”的情绪生活也相当贫瘠。他偶尔会有短暂的情绪爆发,但大部分情况下,他都不会表现出任何情绪。没有任何迹象表明他会为别人着想,或感到尴尬、悲伤,或为自己的悲剧感到一丝痛苦。他的整体情绪可以用“肤浅”来形容。大体来说,“患者A”变得被动且依赖他人。他的下半辈子都在家人的监护中度过。他学会了使用印刷机打印观光卡片,这也是他唯一的营生了。

“患者A”清楚地表现出了我称为“盖奇模式”的认知和行为特征:在遭受了额叶损伤后,尽管心理能力完好,但他选择最佳行为模式的能力丧失了;情绪和感受能力也受损了。当然,虽然都是“盖奇模式”,不同病患的人格表现还是存在差异。综合征的一个不可避免的特点就是具有一种固有模式,即所有症状的共同本质,且具有围绕这个本质而存在的细微症状差异,就像盖奇和埃利奥特之间的差异那样。现在讨论这些表面差异的成因还为时过早,此时我仅仅想强调这些情况的共同本质。

第二个有史可考的案例可上溯到1940年(4)。加拿大麦吉尔大学(McGill University)的唐纳德·赫布(Donald Hebb)和怀尔德·彭菲尔德(Wilder Penfield)报道了一个脑损伤案例,这个患者在16岁时遭遇了一场严重的车祸,病患的年龄使其具有特别的研究价值。菲尼亚斯·盖奇和“患者A”以及其他类似患者在额叶受损并表现出异常行为之前,就已经是成年人并具有稳定人格。

如果脑受损发生在成长阶段,如儿童或青少年时期,后果会怎么样呢?一种假设认为脑受损的儿童或青少年将永远不能发展出正常人格,他们的社会感将无法成熟。这些病例肯定了这一假设。赫布和彭菲尔德的这个患者因颅骨骨折而挤压并损伤了双侧额叶皮层。他曾是个正常的儿童和青少年,但是脑损伤后,不仅他的社会化发展停滞了,他的社会化行为也退化了。

也许第三个案例可以提供更多信息,这个案例由S. S.阿克利(S. S. Ackerly)和A. L.本顿(A. L. Benton)于1948年报道(5)。他们的患者出生时额叶便受损了,自此我认为,形成正常人格所必需的神经系统在他的成长过程中都缺失了。相应地,他的行为一直是异常的。尽管他不是一个愚蠢的孩子,他的基本心理能力也正常,但他从未习得正常的社会化行为。他在19岁时进行了神经外科检查,结果发现他的左侧额叶仅仅是一个空洞,整个右侧额叶也因为萎缩而消失了。出生时的额叶损伤导致了大部分额叶皮层不可恢复的损伤。

这个患者从未能拥有一份工作。他经常乖乖工作了一段时间后便失去了工作热情,最后往往以偷窃、违规结束。任何对预期的偏离都会轻易挫败他,并引起他突然爆发的坏情绪,尽管总体来说他是顺服的、有礼貌的。人们通常会形容他具有“英国男仆”般的礼貌。他的性兴趣不明确,并且他也从未喜欢过任何人。他的行为是刻板、呆板、缺乏想象力的,他也从未发展出任何职业技能和兴趣。奖赏或惩罚看起来都不能影响他的行为。他的记忆变幻莫测;在指望他学习的时候他也记不住,但他会将注意力转移到之前记住的次要事物上,如汽车制造的具体知识。这个患者既不快乐也不伤悲,他的快乐或伤悲看起来都很短暂。

赫布-彭菲尔德的患者和阿克利-本顿的患者都有一些相同的人格特征。他们对待生活呆板保守,无法组织未来的生活,也无法维持有收入的工作;他们缺乏原创力和创造力;他们倾向于自我夸耀;他们的行为表现大体是正常的,但刻板不变;跟正常人相比,他们很少能感受到快乐与痛苦;他们的性冲动和探索欲望很弱;他们没有表现出运动、感知和交流障碍,且社会文化背景所期望的整体智力也没有损伤。

现代的类似病例,以及我观察到的类似病例,和上述现象大抵相同。这些患者的病史和社会化行为都和阿克利、本顿的患者类似。可以将他们的障碍如此描述:他们永远无法构建关于自身的合适理论,也无法从过去和未来的历史角度去构建自身的社会角色。他们既无法构建自身的角色,同时也无法构建他人的角色。他们既丧失了关于自身的心理理论,也丧失了对于他们每天交往的人的心理理论(6)。

第四个证据来源令人意想不到,是关于额叶切除术(prefrontal leucotomy)的文献。这种外科手术由葡萄牙神经科学家埃加斯·莫尼斯(Egas Moniz)在1936年所创,最初的目的是治疗强迫症和精神分裂这类精神疾病所伴随的焦虑和亢奋的症状(7)。该手术由莫尼斯原创,并由他的合作者,即神经外科医生阿尔梅达·利马(Almeida Lima)实施,这个手术会造成双侧额叶深处白质的小面积损伤。这个手术的名字很直白:lekuos是希腊语“白色”的意思,tomis是希腊语“部分”的意思,prefrontal表明了这个手术区域。

正如我在第2章提到的,大脑皮层下的白质由轴突束或神经纤维组成,这二者都是神经元的延伸部分。轴突束是神经元互相联系的渠道,神经纤维在白质间交叉连接,从而将大脑皮层的不同区域连接起来。其中一些连接是局部的,被连接区域相距只有几毫米,而其他的则相距甚远,甚至能横跨大脑左右半球。此外,还有一些则连接皮层区域和皮层下核团,其中核团是皮层下的神经元集合。因为轴突通常投射到一个特定的神经元集合上,所以指向特定目标的轴突束通常被称为“投射”。而不同目标区域间的一系列“投射”被称为“通路”。

莫尼斯的新观点如下:产生病理性焦虑和亢奋的患者,他们的额叶白质中的投射和通路产生了异常重复且过于活跃的回路。当时没有证据证明上述假设,最近关于强迫症和抑郁症患者眶额叶的研究表明,莫尼斯可能是正确的,至少是部分正确的,虽然可能细节上存在出入。尽管莫尼斯的想法看起来很大胆并领先于那个时代,但更激进的是他提出的治疗方法。根据“患者A”的案例和下面会讨论到的动物实验的结果,莫尼斯推测用手术切断这些活跃回路可以根除焦虑和亢奋的症状,同时不影响智力能力。莫尼斯相信,这样的手术可以治疗患者的痛苦,从而让他们过上正常的心理生活。受到那些放弃治疗而处于绝望状态的患者的触动,莫尼斯开发并尝试了这一手术。

最初的额叶切除术结果支持了莫尼斯的预期。患者的焦虑和亢奋状态消除了,同时语言和习俗记忆几乎被完整地保留了下来。然而,说手术没有损伤患者的其他能力是不准确的。在手术之后,患者的行为依旧异常,只不过换了一种表现方式。极端的焦虑让位于极端的冷静。患者的情绪变得毫无起伏。他们看起来也不会感受到痛苦。之前产生强迫性冲动和大量错觉的动物性趋向消失了。患者之前异常的行为和反应也都被抑制了。

这些来自早期额叶切除术的证据远远称不上完美。这些证据都是很早之前收集的,并且受限于当时的神经心理学知识和设备,并且其中或多或少还存在积极的或消极的偏见。当时对这种手术的争议铺天盖地。然而现有的研究的确证实了以下事实:第一,损伤靠近眶额叶和内侧额叶的白质会严重损伤情绪和感受。第二,该手术不会损伤基本的知觉能力、语言能力以及运动能力。第三,考虑到术前术后行为改变的程度,接受额叶切除术的患者,其创造力和决断力在手术后都下降了。

如果公正地评价莫尼斯和早期额叶切除术,应该可以毫无疑问地说,患者还是从该手术中或多或少地获益了。考虑到患者主要的精神疾病问题,手术带来的额外决策缺陷比起之前不可控制的焦虑,似乎是更小的问题。无论手术切除让人多么难以接受,要知道,在20世纪30年代,对这类精神患者的典型治疗是把他们送进精神病院,或者让他们服下大量镇静剂,用沉睡来抑制焦虑状态。除了额叶切除术,仅有的替代治疗方法只剩下约束疗法和休克疗法。直到20世纪50年代,氯丙嗪之类的精神病药物才出现。要知道,迄今为止,我们仍然不知道这类药物是否比手术对人脑有更少的长期副作用。坦白地说,我们持保留意见。

然而对于额叶切除术而言,则无须持保留意见,因为手术本身的破坏性远远大于莫尼斯最初的设想。相对而言,额叶切除术更像是一种会造成大面积损伤的屠宰技术。因其广受质疑的治疗方法和附带的非必要损伤,这种手术在全世界变得声名狼藉(8)。

在从历史记载和我们实验室研究得出的证据基础上,可以得出以下初步结论:

1.如果脑损伤包括双侧腹内侧前额叶区域,那么该损伤会伴随推理能力损伤/决策和情绪损伤/感受损伤。

2.如果出现推理能力损伤/决策和情绪损伤/感受损伤,但其他心理能力大致完好,则脑损伤最严重的区域应该是腹内侧区域,并且个人/社会领域的决策缺陷是最严重的。

3.如果脑损伤病例的背侧和外侧前额叶相较于腹内侧前额叶损伤程度差不多或更多,则伴随的推理/决策损伤将仅仅局限在个人/社会领域。物体、字母、数字测试表明,这类脑损伤患者除了情绪/感受损伤,还伴有注意和工作记忆损伤。

我们现在需要了解的是,这种奇怪的共存关系,即受损的推理/决策和受损的情绪/感受,会一起出现还是会单独出现,抑或是作为其他区域的脑损伤的结果和其他神经心理学现象一起出现。

答案是后者。这种重要的共存关系可以作为其他区域的损伤结果而出现。这些区域包括大脑右半球而非大脑左半球的一些处理躯体信号的脑区。此外,还可以包括边缘系统的一些脑区,如杏仁核。

奇特的病感失认患者

还有一种重要的神经系统疾病也表现出了盖奇模式,尽管患这种病的人表面上并不像盖奇。病感失认症(Anosognosia)就是一种人们可能碰到的最奇怪的神经心理学疾病。这个词来自希腊文nosos,是疾病的意思,和gnosis,即知识的意思。这个词表述的是无法感知自身疾病。

想象一个严重的中风患者,他左半身已经完全瘫痪,不能移动手、胳膊、腿、脚,脸也变得僵硬,也不能站立或行走。就是这么一个患者,患有上述明显的症状,当被问及“你感觉怎样?”的时候,他却会回答“我感觉很好。”anosognosia这个词曾被用于描述无法知觉失明或失语的症状。但在我的讨论中,这个词用来表述这个疾病的原型状态,就像我刚刚论述的那样。巴宾斯基(Babinski)首先对这个疾病的原型进行了讨论(9)。

一些对病感失认症不熟悉的人可能认为这种对疾病的“否认”是“心理性因素”驱动的,是对之前苦难的适应性反应。我可以肯定地说情况并非如此。考虑上述情况的另一种可能性,即右侧而非左侧瘫痪了,那么,这类患者通常不会患有病感失认症,尽管他们也存在语言使用障碍或患有失语症,但是他们能完全意识到自身的困境。此外,存在另外一些左半身瘫痪的患者,他们受损的脑区和导致瘫痪伴随病感失认症的脑损伤区域不同,因此这些患者的行为和心智是正常的,也能意识到自身的疾病。

简而言之,特定区域脑损伤造成的左半身瘫痪会伴有病感失认症;镜像区域脑损伤造成的右半身瘫痪则不会伴有病感失认症;与第一种情况不同的其他区域脑损伤造成的左半身瘫痪也不会伴有病感失认症。也就是说,病感失认症只和特定区域的脑损伤同时出现。对不熟悉神经科学知识的人来说,似乎这些人比既瘫痪又有语言障碍的人幸运得多。对疾病的“否认”来源于特定认知功能的缺失,而特定认知功能的缺失又来源于因中风或其他神经系统疾病导致的特定脑区损伤。

典型的病感失认症患者只有在不得不直面自身的明显缺陷时才能承认自己好像出了点问题。有个左半身完全瘫痪的患者DJ,每次刚开始的时候,她都认为自己的运动能力完全正常,即便曾经有损伤,现在也恢复正常了。当我让她试着挪动自己的左胳膊时,她会试着找自己的左胳膊,当看到自己僵硬的胳膊时,她会试着问我是否想让“胳膊自己进行移动”,我说“是的”。她会首先在视觉上注意到自己的胳膊没有任何移动,然后告诉我“它似乎不能自己动了”。为了表示合作,她会用好的右手移动瘫痪的左手,并说:“我能用右手移动左手。”

在严重的病感失认症病例中,患者无一例外都不能自发、快速、内在地通过躯体感觉系统感知缺陷,尽管在较轻的案例中,这些症状会被掩盖。举例来说,患者可能会对无法移动的胳膊产生视觉回忆,然后通过推断意识到躯体的那部分出了问题。或者,患者回忆起来自亲属或医护人员的无数次告诫,说他得病了、瘫痪了,躯体已经异常了。

尽管从外界获知了这样的信息,我的一个最聪明的病感失认症患者依然坚称:“我只是过去有问题。”或者,“我过去忽视了这个问题”。当然,他现在依旧这么想。这些患者缺乏对自身机体状况认识的更新,这本身就令人震惊。遗憾的是,在讨论病感失认症时,人们常常忽视了患者直接感受和间接感受疾病两种方式之间的潜在差异。不过,还是有一个罕见的例外(10)。