我们的许多社会行为是受我们认为他人将可能做出什么样的反应所调节的。他们会想什么?他们会做什么?我们准确回答这些问题的能力决定了我们的决策质量和人际关系策略的有效性。那么,我们在评估同伴们可能的态度、信念和习惯的方面做得如何呢?我们在根据他人过去的行为预测其将来行为方面做得如何呢?这一章将着重解决这些问题。

本章的第一部分,我检验了我们评估各种态度、规范和行为的普遍性的能力。我关注一些系统性偏差,它们影响了我们判断有多少人会与我们做出同样反应,使我们有时夸大、有时又低估了其他人像我们一样行事的程度。我也指出,我们仍然能够相当精确地估计各种反应在人群中的分布情况。

在下一个部分,我检验了我们评估他人的性格,以及根据过去的行为预测他人将来行为的能力。我首先回顾的一些证据表明,人的友善、诚实或其他人格特质在不同情境间令人吃惊地表现出很少的一致性。我认为,人们并没有意识到这一点,而是倾向于认为行为比实际情况具有更大的一致性和可预测性。结果,当我们观察他人行为时,容易轻率地对他人的基本人格下结论,我们对于自己在不同情境下预测他人行为的能力显得过于自信了。

有关特性在人群中的普遍性和分布情况的知识

你知道有多大比例的大学生赞成女性权利平等吗?有多大比例的大学生经常感到压抑?你知道大学生醉酒的普遍性程度如何吗?大多数学生对校园饮酒规范的感受如何?如果你向同伴提出一个小请求,你能预测同伴会如何反应吗?我们常常运用对他人思想、感受和行为的想法来指导自己的行动。如果你计划为你的朋友们举行一个晚会,就要考虑你必须运用哪些社会知识。你的朋友喜欢哪些音乐?他们会吃多少东西?他们会喝多少酒和饮料?你希望他们什么时候到?他们会待到多晚?你对他们价值观和观点的想法也会影响你在晚会上的举止。如果你喝得太多,他们会如何看你?哪些笑话会引他们发笑,哪些会冒犯他们?如果你当众亲吻你的情侣,他们会如何反应?

我们对这些问题回答得如何呢?一些研究检验了人们有关他人特性方面知识的精确性。在讨论这个研究时,我会首先描述我们在评价他人特性时出现的一些系统偏差。然后,在考虑到这些偏差的情况下,我会讨论我们的总体精确性。

虚假共识

设想一下,你选修的心理学导论课程要求你参与几个实验。为了达到这个要求,你报名参加了一个关于沟通技巧的研究。当你到达指定地点时,实验者解释说,这个研究探讨的是人们对挂在身上的广告牌所呈现的信息会做出什么样的反应,要求你挂一个有“Repent”符号的广告牌围绕校园走30分钟并记录人们的反应。实验者告诉你,如果你不愿意这么做,你仍然能获得实验的学分,但你会错过一次有趣的经历和给实验者提供帮忙的机会。

你会选择挂上这个广告牌,还是退出这个实验呢?你估计你同学中有多大比例的人会选择挂上这个广告牌呢?

当Lee Ross及其同事让斯坦福大学的学生真正处在这种情境时,大约一半的人同意挂这个广告牌,一半的人会拒绝(Ross,Greene,& House,1977)。更有趣的是,参与者对其他人可能反应的估计依赖于他们自己的选择:那些同意挂广告牌的学生估计会有63%的同学同意挂广告牌,而那些不同意挂广告牌的学生则估计只会有23%的同学会同意挂它。Ross 及其同事称这种现象为虚假共识效应(false consensus effect)。人们自己的选择、态度或想法会使得他们对他人在这些方面的表现做估计时出现偏差,导致他们认为自己的反应相对来说是常见的,而其他的反应是不常见的,这样就出现了虚假共识效应。当那些作出了某种选择的人认为这种选择比人们作出相反选择更常见时,虚假共识就表现出来。

研究已经表明,虚假共识影响了人们对一些选择、态度或行为的普遍性的估计,使其估计出现偏差,这已经在日常习惯、爱好、人格特质和政治观点等不同领域得到了检验。例如,喜欢白色面包的人比那些喜欢褐色面包的人认为有更多的人会选择白色面包而不是褐色面包。乐观者比悲观者认为乐观主义更普遍。那些偏爱共和党候选人的美国人比偏爱民主党候选人的美国人认为支持共和党的人更普遍。那些支持缩减公共开支的人比反对这样做的人认为会有更多的人支持缩减开支(Krueger,1998;Marks & Miller,1987;Mullen et al.,1985)。

虚假共识是一种相对的效应,理解这一点是重要的。你不是因为相信自己所属的群体是大多数才表现出这种虚假共识。例如,如果你是属于那些喜欢欧洲戏剧甚于美国喜剧的少数派,你已经认识到自己属于少数派,并且估计只有20%的电影爱好者和你一样对欧洲戏剧有共同的偏爱。不过,你对喜欢欧洲戏剧人数的估计仍然比那些喜欢美国喜剧人的估计要高,他们估计只有10%的人会喜欢欧洲戏剧。而且即使你没有过高估计与你有相同爱好者的比例(相对于实际比例),虚假共识也可能存在。继续以电影为例,即使偏爱欧洲戏剧的人数的实际比例是30%,上述的一系列判断也反映了虚假共识。在这种情况下,即使欧洲戏剧的爱好者(他们估计人群中有20%的人与他们有相同的爱好)低估了喜欢欧洲戏剧的人数的实际比例,但他们对喜爱欧洲戏剧人数的估计与那些偏爱美国戏剧人的估计(他们认为只有10%的会喜欢欧洲戏剧)相比仍然要高。这一系列的判断被看做是虚假共识的例子,因为虚假共识被定义为,具有不同观点的人之间估计的差异,或自己的观点与自己对他人观点的估计之间存在正相关。

为什么我们会出现虚假共识效应呢?许多因素的联合作用使我们对自己的看法和偏好的估计出现了偏差(Gilovich,1991;Marks & Miller,1987)。我们自己的反应和对他人反应的估计之间相关的一个原因是,当我们对其他人的反应一无所知时,会很理智地把自己的估计建立在一个自己熟悉的个体,即我们的自我之上(Dawes,1989)。不过,这种虚假的共识效应不可能只是由于从我们自己的反应作出推论。当我们熟悉许多其他个体的反应时,也会表现出这种虚假共识,因为我们能够得到的样本可能是有偏差的;我们可能只熟悉那些和我们一样的人,即所谓人以群分。共和党人喜欢与共和党人交往,虔诚的宗教徒在教堂里寻找志同道合的人。当我们对各种不同反应的普遍性做出估计时,经常利用的是启发策略,把自己的估计建立在那些能够容易想起的各种反应的例子的基础之上(Kahneman & Tversky,1973,见第3章)。事实上,与我们反应相似的人更容易出现在我们的头脑中,结果导致我们过高地估计了自己反应的普遍性。可利用的启发策略对虚假共识效应的产生起着关键作用,这一观点已得到以下研究成果的支持:人们对吸烟普遍性的推测与他们所知道的吸烟人数的多少有关,一个人了解的吸烟者越多,就越相信吸烟是普遍的(Sherman et al.,1983)。

动机可能也对虚假的共识起了作用。如果我相信许多人与自己有相同的反应和观点,我会对自己的反应和观点感觉更好。这种动机在我们刚经历过失败的时候会特别强烈——如果许多其他人也经历了类似的失败,我的失败看起来就不那么让人觉得丢脸。确实,紧随着这次失败的经历,人们更可能表现出虚假共识效应(Sherman,Presson,& Chassin,1984)。

我们表现出虚假共识的程度也依赖于我们如何看待选择背后的理由。如果我们相信自己的反应是由外部力量控制的,就会特别期望他人也像自己一样,因为我们认为他们也是受相同的力量调控的。但是,如果我们认为自己的反应是由于个人独特的个性,就不太会预期他人会像我们一样反应。确实有研究表明,当要求人们对其他人的选择进行估计时,对于那些他们认为在很大程度上需要依赖选项的不同特征才可以做出的选择(如选择Exxon的股票还是IBM的股票)所做的选择,比那些他们认为在很大程度上依赖于个人的特征和特性所做出的选择(例如,是看体操、赛车还是看田径)表现出更大的虚假共识。当我们认为自己的选择是受情境中强有力的因素所支配时,我们预期其他人也会屈服于同样的压力,做出与我们相同的选择(Giliovich,Jennings,& Jennings 1983)。

虚假共识的另一原因是,我们经常被要求以一种独特的方式去解释问题。如果没有意识到对同样的问题可以有多种解释,意识不到其他人的解释可能与我们的解释是不同的,我们就会夸大他人像我们一样作出反应的程度。例如,当问你是否对美国喜剧比对欧洲戏剧更喜欢时,在你的心里可能出现的是在诙谐经典的美国喜剧如由伍迪·艾伦导演的《安妮·霍尔》和晦涩难懂的超现实主义的欧洲文艺片之间进行选择。不仅你自己会投票给《安妮·霍尔》,你也会期望更多的人做出同样的选择。你可能没有意识到,其他人对同样的问题会有完全不同的解释。有人会认为美国喜剧内容空洞乏味,如《监狱也疯狂》; 而欧洲戏剧古典高雅,如《偷自行车的人》。如果在心里出现这些解释,你可能就会选择站在欧洲戏剧这一边。因此,产生虚假共识是因为不同的人对相同的选择有不同的解释。人们并没有成功地认识到这一事实,在估计其他人可能的反应时也没有考虑到它。与这种观点一致,Gilovich(1990)发现,当要求参与者在两个定义广泛、有多种解释的范畴之间作出选择(如美国小吃和欧洲小吃)时,比要求参与者在那些留很少空间作进一步解释的范畴的特殊例子(比如苹果派和巧克力甜点)之间进行选择时,会表现出更多的虚假共识。不过,关于虚假共识中不同解释所起的作用仍然是推测性的,因为Gilovich后续的两个研究中,那些选择给予特殊解释的参与者就像那些给予更一般选择范畴的参与者一样,表现出同样的虚假共识(Gilovich,1990)。

总之,许多因素的共同作用产生虚假共识。我们的推理启发策略、因果关系理论、动机以及独特的解释都会影响到我们判断他人是否会像我们一样作出同样反应。当我们没有意识到这些因素对估计他人的反应所产生的影响时,这种倾向会更加严重。最终结果就是,我们经常夸大他人持有与自己相同观点的可能性,并且相信自己的观点比他人所持的不同观点更加普遍。不过,在一些环境中,我们也会表现出相反的倾向,夸大自己的独特性,就像下面所讨论的一样。

人众无知

设想一下,你在教室里听一堂课,你正因为没明白这堂课讲的内容而感到困惑和混乱,这时,教授停下来问同学们是否有什么问题。想到你可能因为提问而被认为是愚蠢的,那样会使你感到羞辱,你就没有吭声。当你环顾整个教室时,发现其他同学中也没有任何人提问。他们都看上去自信而平静,没有一个人举手。此时,你会认为自己是唯一没听懂这堂课的人。这个结论是奇怪的。你的行为和其他人的行为完全一样,只是你的解释不同:你认为自己保持沉默是因为你羞于表现出自己一点都没听懂,而你推测其他人沉默是因为他们听懂了这堂课,不需要进一步澄清。如果每个人都像你一样推理,很可能会出现这样一种情境,即没有任何一个人听懂这堂课,但每个人都认为自己是唯一经历了这种困难的人。这种大多数人都没有意识到其他人也和自己一样,具有一些不想为人所知反应的现象被称为人众无知(pluralistic ignorance)。

术语“人众无知”是由Floyd Allport(1933)提出来的,描述的是这样一种情境:几乎每个人私下都拒绝一个群体规范,但却认为大多数其他成员会接受它。在一个早期关于人众无知的例子中,一个卫理会教徒认为,大多数其他的成员都赞成教会禁止打牌、吸烟和喝酒的禁律。但是,事实上,大多数成员私下在自己家里都拒绝这些禁律,都会从事这些被禁止的行为(Schanck,1932)。人众无知之所以在这种情况下形成,是因为成员的公众行为并没有反映出他们私下的态度。在公开的场合,他们表现出对这些禁律的强有力的支持。尽管每个成员都意识到,他自己公开地支持这些规范是由于害怕否定和拒绝,但每个人都认为,其他人表达出对这些规范的支持是因为他们真正支持它们。

就像上面的一些例子所阐明的,当人们公开的行为并没有反映其真实的态度时,就为人众无知提供了舞台。这种公开和私下反应的不匹配会产生人众无知,尽管事实上人们公开的行为完全相同,但他们认为自己私下的行为与其他人是不同的。 例如,他们认为自己的行为是由于害怕被拒绝或遭遇尴尬而产生的,而认为他人完全相同的行为反映了其真实的态度和看法。甚至当人们意识到自己的行为掩饰了自己真实的情感,他们仍然会从表面去考虑其他人完全相同的行为。

为什么我们会把自己和他人完全相同的行为归因于不同的原因呢?我们这么做可能只是因为并没有认识到其他人也有和我们自己一样,有一种感到害怕和尴尬的倾向;我们敏感地意识到自己的害怕和不安全感,而对他人的害怕和不安全感却缺乏证据。在我们设法掩饰这种恐惧使它不为人所知时,这种情况特别容易出现。而且,即使我们意识到别人的恐惧,我们也可能没有意识到造成这些恐惧的强有力的动机因素。例如,我们可能错误地认为,其他学生需要理解教授所讲内容,这会战胜因暴露他们没有理解时所带来的恐惧感(Miller & McFarland,1987;Miller & Prentice,1994;Prentice & Miller,1996)。

人众无知可能是旁观者在有他人在场的情况下面对紧急情况时较少采取干预行动的一个原因。当遇见一个处于危险中的人或面临一个潜在危险事件发生时,如房间里冒烟,有他人在场时与只有一个人时相比,人们更少伸出援手或采取阻止危险发生的行动(Latane & Darley,1970)。当这类紧急情况发生时,尽管他们内心感到慌乱和恐惧,但外表看起来却平静和镇定自若。其他人只是从表面来理解这种平静的外表,因此认为没有人会特别关注正在发生的事情。正是由于这种方式,紧急情境导致了对他人真实反应和对情境解释时出现人众无知的情况。一群正在体验内心折磨的人会认为,其他人压根就没有关心自己的理由。因此,每个人都不能按照自己的真实情感来采取行动,因为他们接受了大多数人对现状的理解和解释,或因为他们害怕被看做愚蠢的人、成为嘲笑的对象而感到恐惧和恐慌。在有关信仰、观点和价值观的问题中,都有许多关于人众无知的记录(Miller & Mcfarland,1991;Miller & Prentice,1994;Miller & Prentice,1996)。人众无知会出现在紧急情况下由陌生人形成的短暂群体中,出现在那些彼此间有很好了解的个体形成的密切联系的群体中以及更大的组织如大学的成员中,甚至整个社会中。例如,不同的研究表明,监狱里的看守人员认为其他看守人员比自己更强烈地赞成更严格的纪律;一所盛行自由主义的著名大学的学生(Vassar &

Circa,1972)认为,这所大学里的其他学生比自己更加自由主义;随着民权运动在美国获得力量,美国白人认为其他白人比他们自己更支持种族隔离(Miller &

McFarland,1991)。人众无知最令人烦恼的一面是,它会导致人们普遍遵从那些没有一个人真正相信的规范。当规范是亲社会的、代表高尚的道德境界时,还不必太担心。但人众无知也会导致人们去遵奉一些反社会的、危险的规范。例如,一个关于青少年违法者的研究表明,这些违法者私底下也对自己的反社会行为感到不安,但又不愿意向别人表达这些感受(Matza,1964)。没有人愿意在那些看起来“坚强的”同伴面前表现得像个“胆小鬼”,这些男孩们从事一些实际上没有人感到舒服的损害他人的行为。由Deborah Prentice和Dale Miller进行的一系列研究证明,普林斯顿大学的学生对校园里盛行的饮酒规范的接受上也存在类似的人众无知(Prentice &

Miller,1993)。饮酒长期以来是普林斯顿大学社会生活中的重要内容,在校园社会生活的中心——饮食俱乐部,全天候供应酒精饮料,它选择和吸纳新成员时依据的也是喝酒游戏。与美国其他主要地区相比,普林斯顿校友会的酒精饮料消费水平仅次于印第安纳波利斯而排名第二(Prentice & Miller,1993)。普林斯顿的规范和许多其他北美大学一样是很清楚的:饮酒对于社会生活来说是必不可少的,一个人如果想完全加入到校园社会活动中去,就必须要适应它。同时,学生不得不注意到由过度饮酒而引发的问题。酒精中毒或酒后事故导致的学生死亡事件引起了全国媒体的广泛关注。例如,1997年,在麻省理工大学、弗吉尼亚大学、路易斯安那州大学以及其他几所大学的校园里或大学生联谊会上,都发生过学生因饮酒过度致死而引起社会广泛关注的事件(高等教育年鉴,1998.1.4)。差不多每个周末,都有许多校园报纸报道学生由于酒精中毒或与酒精有关的伤害被送进急诊室的事件。许多学生也无疑目睹过或亲身经历过一些事件,由于过度饮酒而导致不当行为、记忆丧失、疾病或受伤以及学业成绩下降。所有这些都导致Prentice和Miller认为,普林斯顿大学的饮酒规范为人众无知提供了绝佳的情境:每个学生自己私下都对这种在校园内得到强有力赞成的饮酒规范感到怀疑和担忧,但却没有认识到其他人也对此感到同样的担忧。情况确实如此。当要求大学生评价自己和其他普林斯顿大学生对在普林斯顿校园饮酒习惯是否能接受时,他们的反应表现出这种人众无知:学生们认为自己不如其他普林斯顿大学的学生能接受该校的这种饮酒习惯(Prentice & Miller,1993)。

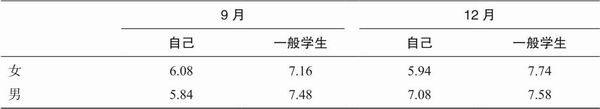

那么,很清楚,学生自己对饮酒的感受和他们对同伴如何感受的看法之间存在差距。随着学生们对他们的同伴和学校越来越熟悉,饮酒的经历越来越多,这种差距随着时间的推移会如何变化呢?一个令人不安的可能性是,学生会逐渐接受他们认为其他人都赞成的规范,他们私下的看法会转向于知觉到的规范。学生们仍然敏感地意识到过度饮酒的有害效果,也会坚持自己比其他人对饮酒的规范感到更不舒适的观点。他们私下的这种感受与他们对他人感受的看法之间的差距可能会持续,这会使他们体验到与群体越来越大的疏远。为了检验这些可能性,Prentice和Miller对普林斯顿大学二年级的学生进行了两次调查:一次是在9月,他们暑假结束后刚返校,对规范和其他同学的行为还很少接触;然后是在12月,他们在学校生活了几个月以后。在这两次调查中,都询问学生自己和普林斯顿其他学生对校园里学生饮酒习惯感到舒适的程度。

在这个学期初即9月份,男生和女生都表现出对他们同伴感受的人众无知,如表9.1所示。两个群体都认为他们自己与其他普林斯顿的学生相比,对于校园饮酒的习惯感到更不舒适。不过,男生和女生对自己的感受和对其他同学感受看法之间的差距有不同的反应。到了12月份,男生的态度已经与知觉的规范相一致;他们对喝酒习惯的接受程度增加,对自己的感受和对其他同学感觉的看法之间没有任何差距。总之,男生在9月份持有的对自己同学感受的错误假设,到了12月份时已经变成了现实。与此相反,女大学生并没有内化这种规范。即使到了12月份,她们自己的感受和她们对自己同学感受的看法之间仍然存在差距。

表9.1 学生对自己和一般学生关于校园饮酒规范的接受程度

资料来源:Prentice & Miller (1993, 表3, p.248). Copyright  1993) by the American Psychological Association. Reprinted with permission.

1993) by the American Psychological Association. Reprinted with permission.

注:高数字表明更舒适。

很难弄清为什么普林斯顿大学的男生和女生对他们私下的感受和他们理解的规范之间的差距反应不同。一种可能是,一般来说男生更容易屈从于一致性压力,特别是更容易屈从于饮酒这方面的压力。饮酒在男性文化中比女性文化处于更核心的地位,或者认识到普林斯顿长期以来是由男性主宰的高校,饮酒在普林斯顿对男性来说比女性更为重要(Prentice & Miller,1993)。尽管存在差异,男生和女生的反应都具有潜在的不良后果。男性最终接受了具有潜在危险的规范,尽管他们开始时对这些规范感到不舒适。而女生则相信她们自己的感受偏离了这个规范,可能会逐渐遭受排斥。事实上,一个后续的研究表明,个人偏离群体的看法可能导致疏离,促进对群体的不认同。那些察觉到在有关饮酒问题上自己的感受与其他一般学生在这个问题上感受之间存在差距的学生,与那些没有察觉到这类差距的学生相比,更不认同普林斯顿大学。他们预期毕业之后会很少参加普林斯顿的联谊会(Prentice & Miller,1993)。

设想你是大学里的一名学生,在那里饮酒支配着社会生活。你自己对校园里这种赞成饮酒的规范感到很不舒适,但你不愿意表达这种感受,因为你认为大多数其他的同学比你对这些规范感到更舒适。同时,你为了避免被嘲笑和被孤立而不得不去喝超过自己承受量的酒。一次关于人众无知的讲座中讲到,大多数学生私下都对这些规范也感到不舒适,但没有认识到其他人也会同样感到不舒适,你想你会受这次讲座的影响吗?知道这些,你会有被解放的感觉吗?你现在能按自己感到舒适的样子自由地少喝些酒吗?

在设计解决这个问题的一个研究中,普林斯顿的学生在他们进入校园的第一周被安排参加有关饮酒的两个会议中的一个(Schroeder & Prentice,1995;Prentice & Miller,1996)。其中一个会议的讨论集中在人众无知上。向参与者呈现一些有关学生自己对于饮酒舒适度和他们对其他同学对饮酒舒适度的看法之间差距的数据,要求他们讨论这种对他人态度错误知觉的可能后果。另一组作为控制组,也是讨论饮酒的问题,但他们的讨论集中在个体如何对饮酒作出负责任的决策;他们对有关这个问题的人众无知一无所知。4至6个月之后,要求所有的参与者报告他们在上一周以及在某个有代表性的一周中的饮酒情况。

值得注意的是,消除人众无知对饮酒有显著影响:参加了关于饮酒态度人众无知讨论的学生每周饮酒量比参加控制组讨论的学生报告的每周饮酒量明显要少。进一步的分析表明,出现这种结果至少部分是因为那些已经知晓人众无知的学生在过度饮酒方面感受到较少的社会压力。

总之,在许多情境下,我们公开的行为歪曲了我们私下的观点。在这类情境中,我们可能忽略了其他人与我们具有相同感受的事实,认为其他人接受了我们个人抵制的规范,我们可能会变得更不愿意表达自己私下的观点,担心当众出丑和受到社会排斥。如果每个人都像自己一样行事,我们没有任何一个人认识到其他人的行为也是受相同的恐惧不安所驱使的,人众无知就会持续存在。这会导致实际上很不受欢迎的规范和行为持续下去。不过,这种状况依赖于我们是否仍然不了解其他人的真实态度。一旦我们意识到其他人的真实感受,就不会再有压力去遵从这种实际上无人真正赞同的规范。这种分析表明,公众观点的民意调查已成为现代民主的核心,它对减少人众无知和阻止人们去遵守那些事实上不受欢迎的规范具有重要的作用。

虚假共识与人众无知

从表面上看,人众无知是指我们低估了其他人与我们享有共同的观点,看上去似乎与虚假共识相矛盾,后者是指我们倾向于认为自己的观点比人们所持有的相反观点得到更多的支持。不过,重要的是要注意到这种冲突只是表面的。同时具有人众无知和虚假共识是很可能的。这是因为虚假共识只是一种相对效应,它出现在持一种特定的态度的人认为这种态度比人们所持的相反态度更普遍,而人众无知是一种绝对效应,它发生在人们认为自己的态度比实际情况更不普遍。例如,那些对饮酒感到不舒适的学生比那些感到舒适的学生可能相信这种不舒适更为普遍,这就是虚假共识效应。同时,那些对饮酒感到不舒适的学生可能低估了对饮酒实际上感到不舒适的普遍程度,这就是人众无知的一个例子。确实,有关学生对于饮酒的舒适度的研究也揭示出虚假共识(Prentice & Miller,1993)。

不过,也存在这样的情况,那些促进人众无知的因素有时也会削弱虚假共识。即使我们的行为与其他人的行为完全相同,但我们把它归因于不同的原因时,人众无知也会出现。当我们把自己的行为归因于难堪,认为自己比其他人更可能受这类难堪驱使时,这种有分歧的归因就非常有可能出现(Miller & McFarland,1991)。回想一下,当我们把自己的行为归因于相对独特的个人原因时,虚假共识最不可能出现(Gilovich et al.,1983)。因此,在一个人把自己的反应归因于相对独特的不安全的情境时,特别可能产生虚假的独特性,而特别不可能产生虚假共识。

有关虚假共识和人众无知的研究集中揭示了我们对他人感受和行为的观点方面的错误和偏差,强有力的证据表明,这类错误和偏见是普遍存在的。它是我们完全不了解其他人反应的结果吗?我们对他人的态度、行为和价值观的看法有哪些是真实的呢?有关虚假共识和人众无知的研究是为觉察偏差和错误而设计的;从任何方面来看,当评估人们在广泛领域的反应时,它们并没有为我们提供一个如何校准的方法。其他研究已经解决了这个问题,下面我们对此加以讨论。

社会分布的知识

如果想在我们所处的社会世界中发挥有效作用,我们就必须具有一些关于重要观点、价值观和行为方面的知识。如果我们希望遵守已被认可的行为规范,避免冒犯他人,必须对有代表性的人的价值观和信念有所了解。这类知识对于推论个体反应的意义也是必不可少的。例如,如果你了解美国和加拿大公众对卫生保健的典型态度,你就会明白支持社会化医疗的美国人会持激进的观点,而表示同样支持的加拿大人却会持主流的观点。尽管他们的态度完全相同,你却会因此去推论这个美国人是个革命者,而加拿大人是个墨守成规者。

我们在计划自己的社会活动时,也需要了解行为和态度在可能的反应范围内是如何分布的。当我们提出一个新的倡议时,不仅需要了解一般人会对它如何反应,而且需要了解有多少人会强烈地支持它,有多少人会强烈地反对它。当你遇见某个行为和态度偏离规范的人时,如果你也知道他或她是某个具有相当人数的少数派中的一员,或只是一个偏离者,你就能够更好地了解这个人。

为了评价人们有关社会分布知识的准确性,Richard Nisbett和我询问了密西根大学的学生关于一系列态度和行为在自己同学中的分布情况的看法(Nisbett & Kunda,1985)。要求参与者想象一下,他们的100位同学需要报告自己对以下事物的喜欢程度,如麦当劳的汉堡包、沙特阿拉伯人、电影 《星球大战》和道德多数派;他们对目前一些问题的看法如学生的药物滥用、人工流产、前总统里根的表现 ;他们一些行为出现的频率,如参加宗教服务、听音乐会、打网球、饮酒和感到忧郁。给每个参与者一张以下的量表:

对于每个项目,要求参与者在相应的量表上表明这100个学生可能作出反应的分布情况,也就是指出,在这100人中有多少人会选择各个选项。从这些估计的分布情况,我们能够计算出每位参与者对一般反应和反应可变性的看法,我们能够评估每位参与者对每一类分布状况的看法。还要求参与者表明自己对于这些项目的反应。通过这些,我们能够评价一些观点和行为的实际分布情况。

这些参与者估计的准确性如何呢?我们发现,尽管存在一些系统误差,学生们能够相当好地对他们同学的一般反应以及对这些反应的分布进行校准(见图9.1)。当每个参与者对于每个项目的平均反应的估计与实际的平均数相关时,在所有项目中平均的相关都是中度到高度的正相关,范围从0.42到0.73。例如,参与者正确地认识到,他们的同学,与喜欢道德多数派相比更喜欢沙特阿拉伯人,醉酒的次数比打网球的次数更多。他们的绝对准确性也是令人印象深刻的。通常情况下,学生对每个项目分布平均值的估计在十点量表上与实际的平均数只有一个点的距离,在五点量表上只有半点的距离。

参与者对于离中趋势的估计也相当准确。拿平均数来说,在估计的离中趋势和实际的离中趋势(例如,标准差)之间存在中度的正相关。例如,参与者正确地认识到,学生们参与宗教服务的频率比他们看电影的频率变化性更大。从图9.1可以看出,参与者对不同分布形态的估计也倾向于是准确的,提出了与实际情况一样的分布形态,它们分别是正常的钟形曲线分布(如大学预算的缩减),向右的强偏态分布(如麦当劳的汉堡),或向左的强偏态分布(如使用药物)。

图9.1 关于态度的实际分布和估计分布。分布图上方的字母表示它的形状:N=正态,JL=正偏态,JR=右偏态,B=双峰。

资料来源:Nisbett & Kunda (1985, 表2, p.305).Copyright  1985) by the American Psychological Association.Reprinted with permission.

1985) by the American Psychological Association.Reprinted with permission.

尽管出现了一些系统偏差,还是发现了这种令人印象深刻的准确性。比如,通过揭示参与者自己的观点与他们对普遍观点的看法之间的正相关,表明存在一种清楚的虚假共识效应。这表明参与者把自己在每个问题上的观点作为他人观点的一个信息来源。还有一种稍微高估离中趋势的倾向,很大的可能是因为那些有极端反应的人比那些作出适度反应的人在心理上变得更凸显和更易得。综合起来考虑,这些结果表明,尽管我们自己的态度和行为以及那些高度突出的其他人的态度和行为会在某种程度上使我们对社会分布的估计出现偏差,但并没有使我们对社会现实视而不见。这种偏差是系统的和可靠的,但在数量方面是相对适中的,是在总体精确的背景下出现的。

最有可能的是,这种令人印象深刻的准确性来自于学生们熟悉其同学的行为和观点。确实,其他研究也表明,我们对那些高度熟悉的群体的认识比对那些自己不太熟悉的外群体认识更为准确。在一个研究中,要求科罗拉多州大学主修工程和商学专业的每个学生估计那些主修工程和主修商学的学生在8种特质和态度方面的分布情况,每个人也表明他们自己对这些项目的态度(Judd,Ryan,& Park,1991)。这些项目都带有刻板印象性,或对工程专业而言(如分析的和沉默寡言的),或对商学专业而言(如外向的和冲动的)。

当把学生对这些项目的平均数和标准差与实际平均数和标准差进行比较时,结果表现为学生们对内群体的估计比外群体更为准确;主修商学和主修工程的学生都对与他们自己同一专业学生的特质和态度分布的估计比对其他专业学生的估计更为准确。即使对于外群体,总体的准确性对于平均数的估计是真实的,对于标准差的估计也是适度的。尽管具有这种准确性,但仍然存在系统误差——参与者倾向于夸大两组被试符合刻板印象的程度,对于外群体尤其可能如此。例如,主修商学的学生比主修工程的学生表现出更大程度地高估主修工程的学生符合工程专业的刻板印象。参与者对内群体成员的熟悉会导致他们根据这些熟悉的成员而不是根据群体的刻板印象来进行估计。这也是为什么对内群体估计比外群体估计更准确的原因。

总而言之,我们对大的社会群体内的一些重要社会变量,如态度、特征和行为分布的估计是相当准确的。如果我们对正在谈论的社会群体是熟悉的话,会特别地准确。这种情况是真实的,尽管事实上我们对他人反应分布的估计会由于受到自身的反应、其他突出个体的反应、我们对他们所属社会群体的刻板印象,及其他各种可能因素的影响而出现偏差。这并不是说,我们总是准确的;就像前面所讨论的,我们肯定会有大量的偏差,在我们的估计中会有许多不符合常态。但对于社会问题而言,当我们与其他人交互时,对于其他人对于这些问题的观点有大致的了解时,问题是可以解决的。在很大程度上,我们必须具备指导自己社会行动所需要的知识。

到目前为止,我一直把注意力集中于人群中的特征的普遍性和分布的知识。接下来我会转向讨论有关特征性质方面的知识。正如前面所讨论的,这类知识能影响我们关于他人与我们有共同反应的意愿。当我们认为自己的反应是被自己持久的、独特风格的特质驱动的,与我们认为自己的反应是被外在强有力的、足以支配人的力量控制时相比,我们会更少可能接受这种普遍性。了解一些有关特征性质方面的知识,特别是人格的特质,对于作出许多关于人的推论是重要的,我们下面对此加以讨论。

关于特质一致性的知识

我的父亲确实是个可以信赖的人。提防艾伯特,他不是很诚实。我希望萨拉不要那么害羞。我们在描述其他人看起来如何时,很大程度上依赖人格特质(至少在西方文化中如此;有关文化差异,见第11章)。特质在我们对他人印象形成中所起的核心作用不仅得到日常经验的支持,而且得到无数研究的支持(Ross & Nisbett,1991)。例如,当Bernadette Park要求参加小型研讨会的学生彼此提供详尽的(和令人信任的)描述时,她发现特质很明显地在印象形成中起着支配性的作用(Park,1986)。像幽默、聪明和易相处这些特质至少解释了学生描述中65%的信息。另一个最常使用的范畴是行为,如“把头发染成粉红色”和“喜欢玩益智游戏,如下棋”等只能解释23%的信息,其他类型的信息是微不足道的。很明显,我们认为人格能通过特质很好地被理解和体现出来。我们对特质的喜爱也反映在英语语言中,如果你仔细检查一本英语词典,就像Allpost和Odbert在1936年所做的那样,你将会发现有4 000多个不同单词表示人格特质。

我们也运用特质来理解他人的行为。我们根据他们的潜在特质自发地理解行为。当听说克里斯蒂娜在餐馆里没有给小费时,我们会认为她是一个吝啬鬼;当听说罗伊帮一位老太太把食品杂货提回家时,我们会认为他是一位乐于助人的人(Winter & Uleman,1984)。当我们试图了解他人为什么会那样行事时,会又一次运用特质。我们认为乔希在操场上攻击其他的小孩是因为他具有侵犯性,琳恩骗税是因为她不诚实(Miller,1984)。

当我们用一个特质来描述某个人时,意味着一种稳定的潜在倾向在不同的时间和情境下都是一致的。当说到克里斯蒂娜忘记给小费是个吝啬鬼时,我们正在传达对她将来行为的预期:她下次去餐馆也不会给小费。更为普遍地,我们预期她也会表现出时间方面的稳定性,也就是在不同时间的相同情境下都会表现出同样的行为。我们预测她的吝啬会以其他的方式表现出来;我们可能预期她会买便宜的圣诞礼物,对慈善事业捐赠很少。而且,我们会预期她表现出跨情境的一致性,也就是从一种情境到另一种不同情境,相同的特质会表现出一致的行为。这种跨时间和跨情境的一致性是特质意义的核心。如果与特质有关的行为在这些方面是不一致的,特质就变得没有意义,如果那样的话,就不可能从当前行为推论将来情境中的行为。

因为特质在一般人的人格理论(以及许多人格心理学家的理论)中具有核心作用,那么,更重要的是找出与特质有关的行为真正的一致性如何,更有趣的是确定我们对于特质一致性看法的准确性。这些主题已经受到相当多的研究的注意,也一直是热烈争论的焦点。与我预感到的结论一样,有关这些问题的十多年的研究表明,我们倾向于夸大人们与特质有关的行为的一致性。

特质的实际一致性

跨情境一致性低 雷切尔在昨天晚餐中的表现是友善的,她在今天午餐中的表现也会是友善的吗?她在牙医候诊室里的表现会是友善的吗?在工作面试中呢?在聚会上呢?雷切尔或其他人在跨时间和跨情境的情况下会表现出一致的友善吗?一个人会如何回答这些问题?我们可以让雷切尔来告诉我们她的行为的一致性如何,或者要求她的妈妈和她最好的朋友来告诉我们有关她行为的一致性,但这并不是一个最好的方法。他们的回答反映了他们对雷切尔一致性的想法和理论(它可能是正确的,也可能是不正确的),而不是她实际的一致性。为了确定行为的真实一致性,我们必须走出去,在真实的情境中检验实际的行为。假如我们期望评价友善的一致性,就应该在不同的情境对许多人的友善行为进行测量。这种测量将使我们能够确定在一种情境中的友善与另外一种情境中的友善相关联的程度——那些在聚会上表现得比一般人更友善的人,在牙医候诊室里也比一般人表现得更友善吗?

不用说,这类研究是很难进行的。只要考虑以下的逻辑就能明白:一个人必须找到一群都参与了一系列共同事件的人,然后必须追踪这些人,从一个事件到另一个事件,评估在每个事件中每个个体行为的友善程度(或表现出的其他有趣的特质)。毫不奇怪,很少有人花精力来从事这种需要付出极大努力的事。在过去70多年进行的少量研究应对了这种挑战,因此得出了值得注意的结论:当人们在不同时间处于相同的情境时,通常会表现出一致的行为,但从一个情境转变到另一种不同情境时,与特质有关的行为却表现出很低的一致性。更准确地说,与特质有关的行为在时间方面的稳定性是高的,但它们跨情境的一致性是很低的(Ross & Nisbett,1991)。

有关这个问题的最早研究结果是Hartshorne和May在1928年发表的。该研究检验了诚实相关行为的一致性。这些研究者创造了许多情境,在这些情境中,几千个小学儿童有机会舞弊、撒谎和偷盗,这些情境从教室到社交游戏、体育比赛。在所有这些情境中,研究者误导儿童们相信,任何不诚实行为都不会被发现。例如,在一种情境中,让孩子们相信自己没有被人注意,有机会去偷放在课桌上的一些钱。在另一种情境中,他们有机会在一个被认为蒙着眼睛的游戏中进行欺骗(偷看)。还在另一种情境中,他们有机会篡改他们的分数,以改善他们在测验中的表现。

Hartshorne和May曾预期会记录到广泛的诚实特质倾向,但结果却让他们大吃一惊。应该承认,行为在时间方面的稳定性很高:在两个不同场合的特定情境中,儿童的诚实之间的平均相关是令人印象深刻的0.70。这意味着,一个今天从没人注意的桌子上偷钱的儿童,明天也会做同样的事。今天在某个特定测验中篡改分数的儿童,如果有机会,明天他同样也会这么做。然而,尽管在特定的情境中,行为在不同的时间是很一致的,但从一种情境到另一种情境的行为却很少一致:在一种情境中儿童的诚实与他们在另一个不同情境中的诚实之间的平均相关只有0.23。这意味着,如果你知道一个儿童从没人注意的桌子上偷了钱,这并不能告诉你这个儿童是否也会篡改分数。而且,随着两种情境的差异增加,从一个情境到另一种情境,行为的一致性会变得更少。很清楚,诚实行为不仅由潜在的诚实品质所决定,而且主要是由不诚实行为产生情境中的关键特征所决定的。

1929年,Theodore Newcomb报告了一个更大范围的研究。他检验了与外向有关的9个不同特质,如喜欢讲话、好奇、爱交际等跨时间和跨情境的一致性。这项研究是在一次“问题”青少年男孩的夏令营中进行的。夏令营的辅导员要完成一份关于每个儿童的很长的调查问卷,评价这些男孩们每一天在一系列与特质有关的行为方面的表现。例如,一些与喜欢讲话有关行为的问题是:“他讲述他的过去或他已取得的成绩吗?”“他大声地和自发地表现出兴奋和不赞成吗?”“他与辅导员的谈话是否只局限在提出和回答一些必不可少的问题呢?”“他如何度过安静的时间?”以及“他在饭桌上讲了多长时间的话?”。

Newcomb的分析主要集中在跨情境行为的一致性。他也发现了这方面的一致性是非常低的。与同一特质有关的任何两种行为之间的平均相关只有0.14。换句话说,一个孩子在午餐时喜欢讲话,并不能让你自信地推测他在安静的时间或在与夏令营辅导员接触时也是如此。应该注意的是,在Newcomb的研究、Hartshorne和May的研究中对任何两种情境中行为相关性的估计都被夸大了。这是因为,在两个研究中相关性被计算出来之前,行为是通过几个相同情境累加而成的。在这里,对此作点简单的讨论。这种累加提高了相关性,使得在这些研究中得到的低跨情境一致性变得更加显著。这些相关性都如此之低,那么,两个单独情境之间行为一致性的相关性就更低了。

Newcomb的研究还有另一个重要特征。他要求夏令营的辅导员在夏令营结束时,评估一下他们每天都记录了的每个儿童每种行为出现的频次。这些回忆的行为模式之间的一致性与通过每天记录获得的实际一致性之间的比较,揭示了一个引人注目的结果:在夏令营结束时,在辅导员的总体印象中,与特质有关的行为之间产生了相当高的一致性(0.49),比通过每天对这些相同行为记录得到的一致性更高(0.14)。这是一个迹象,说明我们倾向于在特质有关的行为之间“看到”比实际情况更多一致性。

应该注意的是,与特质有关的行为跨情境一致性低并不只限于儿童的表现。近期的一个研究表明,大学生也表现出这样不一致性(Mischel & Peake,1982)。在研究中对卡尔顿大学的学生在不同的情境中表现出来的友善和责任感进行了反复的观察。例如,与责任感有关的行为包括课堂出勤率、参与学术讨论会、作业整洁、按时交作业、约会准时、房间整洁和个人外表整洁。

到目前为止,这些结果毫不令人吃惊。学生在他们的行为中表现出时间方面的适度稳定性,但很少表现出跨情境的一致性。通常,在不同时间两种完全相同情境中行为之间的相关是0.29,而被认为表现了相同特质的两种情境之间的相关只有0.08(与早期的研究不同,这些相关是两个总数之间的相关,因此是没有夸大的)。这意味着如果你注意到David昨天交的作业与大多数学生的作业相比显得乱糟糟,这个信息将能使你适度自信地预测,他下星期交来的作业也会是乱糟糟的。但他的作业乱糟糟并不能提供你任何有关他的房间是否乱糟糟的情况,或他在着装方面可能如何等任何信息。

人格的特质理论是建立在这个假设的基础之上的:在许多不同情境中的行为是一致的。Walter Mischel在他1968年出版的《人格和评价》(Personality and Assessment)一书中对这个假设提出了质疑。通过对上面描述的类似研究的证据进行复查,他指出相同特质的任何两种不同行为之间的相关通常低于0.20。他得出结论:不能认为行为是由广泛的基本特质决定的,一个人应该认识到,行为依赖于行为产生时的情境的特殊性。而且,他极力主张人格心理学家们探究新的方式去描述个人和情境的因素是如何联合起来决定行为的。Mischel的批评和同一年Donald Peberson(1968)发表的一篇类似的文章,对于人格特质理论的基础提出了挑战。在这场激烈的争论中,人格理论工作者提出了不同的方法去挽救特质的结构。

聚集的力量 Seymour Epstein提出了最有影响的解决办法之一。他承认从一种情境到另一种情境与特质有关的行为一致性的确是低的,但对Michel认为特质作为概括性结构应该抛弃的结论提出了挑战(Epstein,1979,1983)。Epstein的论证建立在一个众所周知的统计事实的基础上:尽管任何两种行为之间的相关是低的,但两种行为聚集体之间的相关可能仍然是高的。为了阐明其原因,请你先看下面的例子。你不能根据一个棒球运动员在昨天比赛中的表现确切地预测他在明天比赛中的表现。但你仍然能够相当自信地根据他在上个赛季的整体表现预测他在下个赛季的整体表现。这是因为,任何一场比赛的表现是非常不可预测的,它不仅依赖于这名运动员的能力,也依赖于许多偶然的因素,如天气、昨晚他的睡眠量、他的心情等等。但通过许多场比赛之后,这些偶然的因素会彼此抵消掉,剩下的就是对这名运动员真实能力的估计。通过集中和计算这名运动员在多场比赛中的平均表现,你能得到对这名运动员能力的可靠估计,该估计应该与其他同样可靠的能力测量有强的相关。

由于同样的原因,Epstein认为,你可能不能从某人在医生的候诊室或在求职面试时表现出的健谈就预测她晚餐时也会健谈。但如果你在这三个情境和其他情境中对她的健谈进行测量,计算这些测量的平均值就可得到她健谈的一个总体分数。一般来说,你根据这个总体分数就能预测她在其他一系列的情境中健谈的程度如何。换句话说,如果简在餐桌上比约翰健谈,这并不能告诉你她在医生的候诊室里是否比约翰健谈。但是,如果有个很好的时机,在上个月你遇到他们的十多个或更多的情境中,简都比约翰健谈,通常你会预测在下个月你遇到他们的情境或类似场合中,她会比他表现得更健谈。

没有任何人对Epstein的分析提出异议,因为它建立在牢固的统计基础之上。但对它的意义却存在争论,而且这种争论还在继续。Epstein感到,通过对不同情境的聚集,他已经解决了特质一致性的问题,而且证实了特质作为概括性人格结构的重要性和可行性。但Michel认为,这样的聚集类似于把婴儿和洗澡水一起倒掉。它完全忽视了这样的事实,不同的情境对于不同的人来说可能引发不同的行为,因此评价每个个体的独特行为模式是不可能的,因为它从一个情境到另一个情境是不同的(Michel & Peake,1982)。我认为,这两种观点都有优点。一个人能否发现聚集的作用和特质的意义依赖于他的目标。

通常我们会对长期的行为感兴趣。你想知道一个朋友或恋人在与你交往的这段时间内是如何对待你的,对于瞬间的变化不会特别关心。银行会对那些能够预测雇员长期行为的诚实测量感到满意。运用一种测量以清除那些不诚实的个体,从长远来说可产生大量的存款,即使这种测量不能用确定的方式预测单个情境中的行为。为了达到这些目的,对在许多情境聚集的特质进行测量对于达到这些目的是特别有用的,它具有长时间的可靠预测性。确实,运用人格聚集测量的研究揭示出个体在终身发展中都保持着很大的稳定性(Caspi & Bem,1990)。在这个意义上,具有概括倾向的特质是有生命力和有用的。在另一些场合,我们感兴趣的是从一个情境中的行为预测另一个情境中的行为。我们在这方面没有任何的确定性;任意两种情境之间的相关太低了。如果你期望一个在工作中对你有礼貌的人,在聚会上也同样会对你有礼貌,你就会为她在聚会上的无礼而感到吃惊。而且,即使我们聚集测量了一个人在一种情境中的行为,反映了他在许多不同场合的这种情境下的平均表现,它可能仍然不能很好地预测他在另一种情境下的行为聚集体。在前面描述的卡尔顿大学学生的研究中,在一个特定的情境中,任何两种行为的聚集之间的平均相关只有0.13(Michel &

Peake,1982)。戴维许多次课程作业的乱糟糟并不能提供给我们任何关于他的房间或他的衣服乱糟糟方面的信息。实际上这就意味着,即使我们很了解一个人,也不一定能很好地预测他在新情境中的行为。一位在学校随和、自信的朋友可能会在一次徒步旅行中表现得挑剔和忧虑。一位与教授交往时看上去局促不安和自我谦卑的研究生,一旦她自己成为教授时会变得沉着和自信。当然,当我们对另一个人的信息只是建立在短暂相识的基础上,想预测他在新情境中的长期行为就会更加困难。例如,工作面试表现与实际工作表现之间的相关性很低,典型的相关要低于0.10(Hunter &

Hunter,1984)。因此,一个在工作面试中看起来谦虚和尊重他人的人,可能在工作中就表现得骄傲和目中无人;在面试中看起来紧张不安的人,可能在日常工作中却表现得沉着冷静。

来自行为片段的准确性 从表面上,一系列的研究工作好像对这些结论提出了挑战。这些研究表明,人们只要观察另一个人行为的片段,通常只需要观看30秒的无声录像,就能相当准确地预测此人长期的行为表现(Ambady & Rosenthal,1992)。在一项研究中,13名研究生教学人员在讲授本科生课程时被录像(Ambady & Rosenthal,1993)。研究者制作了一个录像带,包括每个教师三个10秒钟的剪辑。给9名本科本播放这些录像带,完全关闭声音,要求他们在与教师表现质量有关的15个维度(如积极的、热情的、有能力的、乐观的)评价每个教师的非言语行为。这种建立在30秒非言语行为基础上的人格评估能很好地预测教师的实际表现吗?令人吃惊的答案是:相当好。为了评价老师的实际表现,调查者在学期末得到了录像班级学生对每个老师总体教学质量的评价。通过观察短时间的录像带而对老师们作出的一般人格评估与学生对这些老师总体教学质量的评估之间存在高相关。那些在短时间录像中被观察者评价为积极、自信、热情、平易近人、乐观、热心的老师,学生对他(她)的评价也越高。平均来说,学生对老师的整体评价与学生通过录像对老师人格特质的评价之间的相关性达到了令人印象深刻的0.76。学生对老师的评价很大程度上依赖于老师的人格魅力,而人格魅力能非常准确地从某些行为片段加以评估。

在其他许多领域也得到了类似的结果。例如,行为片段已经表明能够非常准确地估计临床治疗者的特性及病人的治疗结果、老师对不同学生的喜爱、一个谈话的人在讲真话还是在说谎(Ambady & Rosenthal,1992)。它表现为,在观察另一个人时,即使是很短暂的,我们能够有意或无意地找到一些能揭示有关这个人的真实情况的非言语线索。

这是否意味着与前面部分的结论相反,你只通过对一个人在一个单一的简短情境的观察就能很准确地预测出他的长期表现呢?不能。重要的是要注意到,在所有说明从行为片段能作出准确预测的研究中,行为片段的评估是通过许多评价者而聚集形成的。就像通过对多种情境进行的聚集一样,评价者的聚集提高了相关性。每个评价者的评估不仅反映了被观察者的实际的人格,也反映了评价者的个人独特的偏好和误差。当印象是通过许多评价者平均而形成的时,评价者的独特癖好就可以相互抵消,导致对被观察者人格的评估更可靠。因此,任何单个评价者的准确性都会大大低于一组评价者平均判断的准确性。

当一个人知道了项目聚集的信度和包括的项目数时,计算出单独项目的信度是可能的,或在这种情况下计算出每个单独评价者的信度是可能的(Nunnally,1978,p.243)。Ambaby和Rosenthal(1991)对有关这个问题的38个不同研究结果进行了元分析,发现在个体的行为片段和这些个体表现的一些其他测量之间的平均相关是相当令人印象深刻的0.39。在这些研究中,评估行为片段的评价者的中数是37。在这里,我计算出对任何一个单独的评价者来说,预期的相关大约只有0.02。单个的人是不能准确地评估行为片段的。

所有这些给我们何种启示呢?如果你经过一间门敞开着的教室,看了一眼一位正在讲课的不熟悉的教授,你对这位教授的印象只能提供给你很少有关这个教授的教学质量的信息。但是,如果你的几位朋友也像你一样看一眼这个教授,你把你们的印象都汇总起来,你将会对这个班上的学生如何评价这个教授产生相当准确的看法。尽管如此,应该注意的是,你的综合印象的预测力仍然只限于教室内。鉴于已经有很多研究很好地证明了从一种情境到另一种情境的行为之间的相关性是非常低的,因此没有任何理由相信你能够准确地预测教授在其他情境中的行为。尽管你利用了对教授的教室行为的聚集印象,你仍然很难了解他在办公时间与你接触时会如何对待你,你甚至很难了解这个教授是如何对待他的同事、朋友和家人的。

基本结论是,我们通过对相似行为的聚集测量能够预测一般的更广泛水平的行为,但不能确信地从个人在某个情境中的行为预测他在另一个情境中的行为。而且,在单独情境下个人的单次观察不可能对这个人的性格提供多少信息。我们了解这一点吗?我们认识到单次的行为很难提供预测吗?我们了解从一种情境概括到另一种情境的可能性如何吗?很明显,我们不知道。下面对此加以讨论。

对特质一致性的看法

我们在理解行为从一种情境到另一种情境的变化程度方面的失败很容易用一些轶事来加以说明。在一些报纸上关于系列杀人犯的报道中常常可以看到很多陈词滥调:对那些感到震惊的邻居进行访谈时,他们常常这样说:“他看起来是一位很好的小伙子。”图9.2 描述的是报纸报道的一个典型案例的摘要。它描述了一位朋友对下列新闻的反应:加拿大沃特卢城的土地开发商Helmut Oberlander被联邦政府指控为纳粹党卫队的成员,这个组织在第二次世界大战期间负责屠杀了成千上万的犹太人。这个被指控为纳粹分子的一个朋友无法想象,他认识多年的行为正派的加拿大公民竟然实施过被指控的暴行。他对他的朋友清白无辜的坚定信赖,使人怀疑他有关人性和人格一致性的理论。一个纳粹德国时期的年轻人,在有很多同伴支持的情况下,实施了受到政府支持的暴行,一旦他移居到具有稳定文明的加拿大,我们能预期他会有哪些行为呢?我们会预期这位现在生活在加拿大一个小城市的纳粹分子会犯像酒后驾驶这样的罪行吗?预期他会对邻居刻薄吗?或者我们应该认识到,极端不同的情境会导致同一个人产生完全不同的行为?

图9.2 资料来源:The Saturday Record, 4. 29. 1995. Copyright  1995) by the Kitchener-Waterloo Record.Reprinted with permission.

1995) by the Kitchener-Waterloo Record.Reprinted with permission.

我们不必利用这类极端的例子去揭示我们有一种高估行为跨情境一致性的倾向。在筛选求职者时,把求职面试作为一种方法广泛加以运用就是由于没有认识到这一点:在一次面谈中,求职者的行为与他们在工作中的行为可能是完全不相同的。而大多数人似乎都很相信自己具备从一次简短的交谈就能了解这是一个什么样的人的能力,即使对其他人的最初印象经常被他们随后的行为所否定,这种信念仍然不动摇。在下面一个部分,我将首先呈现一些夸大特质一致性的证据,然后试图理解这种信念的根源。