当提到“自我”(self)这个术语时,你的心里可能会涌现出许多想法。我的自我是现在的我、曾经是孩子的我、将要成为老人的我。我的自我是我父母的孩子、我的孩子的父母、我的配偶的伴侣、我的合作者的同事。我的自我是我的思想、情感、愿望和行动的核心。自我是我的组成部分,它试图控制自己的思想、情感、行为和环境,也试图控制他人对自己的印象形成。很显然,自我是个如此宽泛的概念,以至于它包含了本书中要讨论的大多数主题:它是印象形成、决策、回忆过去、模拟未来、刻板印象运用、偏见抑制的动机机制,也是受动机驱动和受情感影响的动力机制(综述见Baumeister,1998)。在这一章,我将集中探讨一些关于自我的理论和研究,这些研究检验了现实和理想的自我,以及它们对于思想、情感、行为的意义,并检验了自我调节方面的内容。

这一章的许多部分关注的是自我的内容和结构以何种方式影响社会判断和行为。它检验了我们关于自己特质的信念、我们的总体自我价值感,我们的目标如何与我们思考和感受自己和他人的方式联系起来,并影响我们对人际策略和社会情境的选择。这一章也讨论了自我的执行、控制等方面,检验了进行自我调节的结果及其普遍意义。

自我知识的维度

自我图式

我们每个人都有许多自我概念。一个人可能认为他自己是友好的、聪明的、懒惰的、独立的、有责任心、超重的,等等。Hazel Markus(1977)指出,对于个人的自我定义来说,一些属性比另外一些属性更重要。我的智力比独立性对于个人的自我感更重要。而且,人们在哪些特征是核心以及关于自我定义的看法方面是有差异的。一些人可能主要用他们的友好来定义自己,而另外一些人,尽管他们也认为自己是友好的,但可能并不认为友好是他们自我感的核心方面,而主要根据智力来定义他们自己。迄今为止,这种推论与Bem和Allen (1974)的想法类似,他们认为与一些人相比,某些特质对另一些人来说是更加核心和更加重要的(见第9章)。不过,Bem和Allen只对特质相关行为的一致性的意义感兴趣。Markus通过关注社会信息的表征和加工的意义把这些观点向前推进了一步。

Markus(1977)提出,那些认为像“友好的”这样的特质是特别重要的人,也会对他们自己的友好有特别丰富的信念和记忆,这就是关于友好的自我图式。自我图式(self-schema)是特定领域内有关个人行为的记忆、信念和概括的集合。例如,友好的自我图式可能包括对具体事件的记忆(“我在牙医的诊室里与一个陌生人交谈”,“我邀请新邻居到家里来吃饭”),也包括对一个人在不同环境中典型反应的一般看法(“当我和朋友在一起时会感到特别开心”,“在聚会时,我设法让每个人都玩得开心”),和更广泛的自我归类(“我是友好的” ,“我是个热情的人”)。根据有关知识结构或图式的研究,我们可以预期自我图式会影响人们如何加工有关自我和他人的信息(综述见Rumelhart,1984;参见第2章)。

加工有关自我的信息 那些具有丰富的、结构严密的和清晰自我图式的个体,作为一个独立的人,与那些认为自己是独立的、但在这方面不具有类似精细自我知识的个体相比,应该以一种不同的方式加工有关他们自己独立性的信息。那些具有独立性自我图式的人与那些在这个维度缺乏自我图式的人相比,应该能更有效地加工有关自己独立性方面的信息,能用大量的具体例子支持有关自己独立性的观点,应该更不愿意接受那些挑战他们独立性的真实证据。

为检验这些观点,Markus(1977)首先确定了三类个体:具有独立性自我图式的个体,具有依赖性自我图式的个体,以及无自我图式的个体,也就是在这个领域没有自我图式的个体。如果个体评定自己为极端独立的或极端依赖的,而且也认为这个维度对于他们的自我描述是非常重要的,那么,这些个体就被认为是具有自我图式的。如果他们评定自己在这个维度是很少极端的,认为这个维度对自我描述来说相对是不重要的,那么,这些个体就被认为是无自我图式的。实验者邀请这些具有独立的、依赖的和没有自我图式的个体到实验室,给他们多种设计好的任务,评估他们对自我相关信息的加工过程。

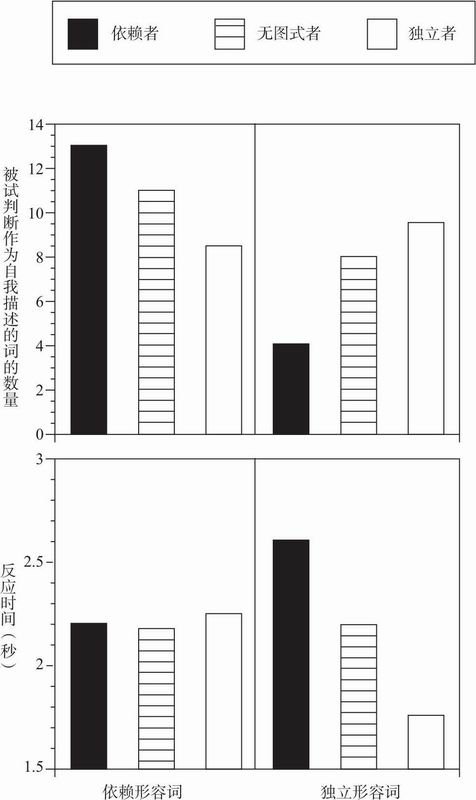

第一个任务是检验这三类个体在选择能够自我描述的形容词方面,以及作出这类判断的速度是否存在差异。特质形容词被投射到屏幕上,一次一个。当参与者看到每个词时,要求他们按“我”或“不是我”的按钮来表明这些词能否描述自己。这个系列的形容词包括15个与独立有关的形容词(例如独立的、个人主义的、不因循守旧的),15个与依赖有关的形容词(例如依赖的、因循守旧的、行为得体的)和30个不相关的词。图10.1上方的图形表示每组参与者选择有多少依赖和独立的形容词更适合描述“我”。三个组在反应方面存在很清楚的差异:依赖者与独立者相比,更多地对依赖特质词以“我”作为回答,而独立者则比依赖者更多地对独立特质词以“我”作为回答。

不过,“我”的反应并不能说明问题的部分。就像预期的那样,依赖的参与者更多地对依赖的特质词而不是独立的特质词用“我”作反应。不过,独立的参与者对许多依赖性特质词的反应也像对独立的特质词一样用“我”作反应。这意味着这些独立的参与者认为依赖性像独立性一样是自我定义的吗?不一定。对依赖的形容词如“得体的”用“我”作为回答可能有多种原因。他这么做可能真的是习惯性地认为自己是“得体的”。另外,还有一些人对“得体的”用“我”作反应是因为他们喜欢把自己看做是“得体的”,或通过反思得出自己是个“得体的”人的结论。这些不同的原因会导致不同的反应。那些习惯性地认为自己是“得体的”人能相对较快地作出“我”的决策,因为其相关的自我知识是广泛的,并具有高度的可通达性。相反,那些不经常运用这些术语思考自己的人,和那些必须通过加工以决定是否自我知识允许用“我”作出反应的人,在作出这种反应时则会相对较慢。

在图10.1的下图中可以看到,尽管独立的参与者对依赖特质词和独立特质词用“我”作反应的数量相同,但他们对独立的特质词作出反应的速度比对依赖的特质词更快。在很大的程度上,这是因为这些独立的参与者有更多精细的、更易通达的知识指向他们的独立性而不是依赖性。依赖的参与者表现出一个相反的模式:他们对依赖的特质词用“我”作出反应时速度会更快。因此,独立图式的参与者和依赖图式的参与者对那些与自我图式一致的形容词用“我”作出反应的时间比对那些与自我图式不一致的形容词作出反应的时间更快。只有那些没有图式的参与者用同等的速度对两类形容词作出反应。

图10.1 上图:依赖图式、独立图式和没有自我图式的参与者用“我”作出反应时独立形容词和依赖形容词的平均数。下图:三组参与者对独立形容词和依赖形容词用“我”作出反应时平均反应时间。

资料来源:Markus (1997, 图1, p.68). Copyright  by the American Psychological Association. Reprinted with permission.

by the American Psychological Association. Reprinted with permission.

有自我图式的人似乎能更有效地加工与图式一致的信息,因为他们在自己的图式领域有更多精细的自我知识。这个观点得到第二个任务参与者的表现的支持。在第二个任务中,给参与者一组独立的和依赖的形容词,要求他们在那些自己认为能进行自我描述的形容词上画圈。画完圈以后,立即要求他们提供具体的证据去解释为什么他们认为它是自我描述的,这些具体的证据必须是关于其过去行为的。参与者几乎毫不费力地提供了这样的证据。例如,在解释为什么他们认为“顺从的”是自我描述的时候,他们描述了这样的事件,如“我不会参加任何教师罢工的集会,因为我的朋友不会去”,或者“为了避免与室友发生激烈的争论,昨晚我看了一部自己无法忍受的电视节目”或“因为我所有的朋友都在耳朵上打了洞,所以我也打了”。

有趣的是,即使依赖图式的人和独立图式的人在同一个依赖的特质词上都画了圈,前者比后者能说出更多这类相关行为的例子。而那些在独立的单词上画圈的两类参与者,则是相反的情况。对于这些人来说,独立图式的人比依赖图式的人列出了更多他们过去行为的例子。在两种情况下,没有自我图式的人所列举的例子的数目居于两者之间。那么,对于具有自我图式的人来说,与图式一致的特征与有关自己的知识库具有特别丰富的联系。可能正是因为这种丰富的自我知识,有自我图式的人不愿意接受挑战自我观点的测验结果。例如,当被告知在测试中发现他们很容易受社会影响时,具有独立图式的人与没有自我图式的人相比,认为这种反馈更不准确(Markus,1977)。

总之,那些在依赖的或独立的维度上具有自我图式的人能够非常有效地对他们有关这个维度的立场作出判断,能够用大量的个人事例来支持这些判断,并且不相信质疑其自我观点的证据。人们在其他维度的自我图式上,如男子气概和女性气质,在加工有关自我的信息时也表现出类似的结果(例如,Markus et al.,1982)。所有这些研究结果表明,在一个特定维度上的自我图式需要精细的知识结构,这种精细的知识结构对于加工有关他人的信息应该是有意义的,就像下面所讨论的一样。

加工有关他人的信息 在男子气概这一维度上具有自我图式的人,可能不仅对自己的男子气概有丰富详尽的知识,而且对男子气概的本质也有丰富详尽的知识——哪些类型的行为、衣着和讲话的方式意味着男子气概,哪种情境和人会表现出男子气概,哪些其他特质与男子气概联系在一起,等等。如果真是这样的话,这种专业知识会影响他们加工有关他人信息的方式。

在其他的领域,如象棋或物理学中,专家在自己的专业领域加工信息的方式与新手是完全不同的(例如,Chase & Simon,1973)。例如,对正在进行的象棋比赛,专家只要看一眼棋盘就能看清相互联系的棋子中有意义的布局,而新手看到的只是无联系的一堆棋子。而且,象棋专家能够根据任务的要求在各种分析水平之间灵活地转换,有时关注棋子的大组块,有时只关注更小的子集。相反,新手只会局限于单一的分析水平上。Markus和她的同事认为,自我图式可能具有类似的优势。如果男子气概的自我图式需要男子气概方面的专门知识,那么,在这一维度上有自我图式的个体能看清楚另一个人相关行为的意义和结构。

为了检验这些观点,Markus、Smith和Moreland(1985)首先确定了两组男性,一组包括在男子气概维度上具有自我图式的人,也就是那些评定他们的男子气概特征如“男子气”和“支配性”很强,而且评定这些词对其自我评价很重要的人。第二组包括那些在男子气概方面没有自我图式的人,也就是那些认为他们自己在这些特征方面表现一般,认为它们相对来说是不重要的人。这些具有自我图式和没有自我图式的人后来被要求参与一个看似并不相关的研究,让他们观看一位男学生在宿舍里的影片。在影片的第一部分,这个学生进行了一系列与图式无关的行为,如放磁带、吃苹果。在第二部分,他表现出几个刻板印象中的男子气概行为,如举重、观看棒球比赛。在参与者在观看影片的过程中,要求他们无论何时只要看到那些对他们有意义的行为单元就按下按钮。指导语解释说,相同的行为能以不同的方式形成一个整体,它们同样都是正确的。例如,如果一个人在房间里走了十步从房间这边到那边,喝了一杯水,这可以被看做一个有意义的动作(去拿水喝),也可以被看做两个有意义的动作(穿过房间、喝水)或被看做三个有意义的动作(走十步、拿起杯子、喝水)。具有自我图式的人和没有自我图式的人在把影片中描述男子气概的行为统一起来时是否有差异呢?

如果有男子气概自我图式的人与没有这种图式的人相比,能够从男子气概行为中看出更多的连贯意义,那么,具有男子气概自我图式的人应该能将男子气概行为分成更大的单元。事实确实如此。当正在观察的男子气概的行为必须被归于他们对这些行为的专门理解时,有图式的人倾向于观察到更大的单元。当观察的行为与男子气概是不相关的,他们对此没有专门的知识,他们的单元大小与那些没有图式的人相比没有任何差异。可能是因为具有图式的人更能看清观察对象的男子气概行为与男子气概之间的相关性,有男子气概图式的人比没有图式的人会认为他更具有男子气概(尽管只有一个目标人物,但具有自我图式的人会认为那些行事中立的个体更具有男子气概也是可能的)。随后的研究表明,有自我图式的人也具有在其他领域的专家身上所表现出的灵活性:当要求他们这么做时,他们比那些没有这类图式的人能更好地从大的单元转换到小的单元(Markus et al.,1985)。所有这些数据都表明,在某个领域有自我图式的个体可以被看做这个领域的专家;与其他领域的专家一样,他们能够把领域相关的信息组块为特别大的单元,也能够很容易地从一种分析水平向另一种分析水平转换。

总之,有关自我图式的研究表明,当个体认为自己在某个特质方面是极端的,并且认为它对于自我定义来说是核心的,就可能拥有了一个详尽的、易通达的自我图式,它包含了与特质有关的行为的具体知识,影响其加工有关自己信息的方式。另外,我们拥有关于这个特质更普遍的专门知识,利用它理解其他人的行为(Kihlstrom et al.,1988)。不过,还不清楚自我图式领域的专门知识是来源于自我的知识,还是先于自我的知识存在的。人们首先在特定领域形成一个详尽的自我图式,然后,作为他们在这个领域个人兴趣的副产品,也就形成了有关它的更普遍的知识,情况是这样吗?或者情况是,人们首先在一个领域形成了专门的知识,可能是由于他们的父母和老师对这些知识的强调,一旦他们成为这方面的专家,就会将这些专门知识运用到他们自己身上吗?

迄今为止,没有任何数据能够解决这个问题,自我图式和领域专门知识之间的因果关系仍然不清楚。此外,人们可能具有一个领域详尽而易通达的专门知识,但在这个领域缺乏自我图式。确实,在一个研究中,不是通过评定参与者的自我图式,而是通过检验某些特质在参与者对他人进行描述中出现的频率,来确定一些具有长期易通达的人格特质知识,如友善、害羞等(Bargh et al.,1986)。这些长期通达的特质会影响对观察对象的印象形成,与那些具有自我图式的人所预期的相同:害羞知识易通达的那些参与者在观察一个不确定是否害羞的人时,会认为她特别害羞,那些友善知识长期通达的参与者在观察一个不确定是否友善的人时,会认为她特别友善。那些害羞或友善知识长期通达的人是否具有这个维度精细的自我图式现在还不清楚,因为在这个研究中自我图式没有被评定。但有一点是清楚的,当一个特质是长期易通达的,因为它与个人的自我图式有关或其他原因,它会强有力地影响个人对他人的印象形成。

工作自我概念

自我图式的概念意味着一个稳定的、不变的自我。在一种情境下被确定为有图式或没有图式的个体,几周以后在另一个情境下观察他们的行为时,可以预测到其表现会是什么样的。当人们从一种情境到另一种情境时,他们好像带着有关他们的自我知识,持久的自我图式影响他们在多种情境下对自我信息的加工以及他们对他人印象的形成。不过,这种稳定和持久自我观的看法由于几个研究结果而受到质疑。这些研究结果表明,自我从一个情境到另一个情境是变化的。例如,很容易改变人们对自己害羞或外向的看法:如果要求他们提供自己过去外向行为的例子,或要求他们回答一个片面的问题 “你是外向的吗?”,或者引导他们相信外向的人是特别容易成功的,那么,人们更可能把自己看成是外向的(Fazio et al.,1981;见第3章;Kunda et al.,1993;见第4章;Sanitioso et al.,1990;见第6章)。很清楚,我们认为自己在一些场合比另外一些场合更加外向。

我们从一个场合到另一个场合的变化不仅表现在我们认为自己在如外向、武断或男子气概这些特质方面的极端程度如何,也表现在当初进行自我描述时这些特质出现的可能程度如何。在考虑我们是谁的问题时,我们特别可能关注在目前环境中能把我们自己与其他人区别开来的那些维度。在一个周围都是男性的工作场合,唯一的女性特别可能认为她自己是个女人,非裔美国人特别可能根据他们的种族来定义自己。事实上,当要求学校的儿童“告诉我们你是谁”时,他们特别可能提到这样一些特征,如年龄、性别或种族,如果他们在这些特征方面与他们的大多数同学存在差异的话(McGuire,Padawer,& Singer,1976)。不同的特征能在不同的场合描绘我们的自我概念,这取决于我们周围人的特征如何。

自我概念的极端性和显著性的这种转变隐含了易变性,而自我图式对于信息加工的持续影响则隐含了稳定性,我们能够调和这两者之间的矛盾吗?一种回答是,我们只在那些没有任何图式的维度上是易变的;详尽的自我图式随着时间的变化仍然保持一致性,而其他的、没有图式的自我会随着环境而变化。这种解释得到一些证据的支持。这些证据表明有自我图式的人与没有自我图式的人相比,其自我报告在时间上确实更具一致性(Markus,1977)。尽管如此,这一解释并没有完全解开这个疑惑,因为即使那些开始就具有极端自我观而被认为是具有图式的人,也被证实存在这种自我概念的改变。(Sanitioso et al.,1990;见第6章)。

如果考虑到自我知识的丰富性和复杂性,这种转变是可以解释的。自我不是一个单一的结构。也就是说,它的范畴包括各种各样的、有关个人行为和特性的相互矛盾的记忆和信念(Greenwald & Pratkanis,1984)。一个人可能记得自己在一些场合是以一种友好的、外向的方式行事,也记得自己在另外一些场合是害羞的、笨拙的。在任何特定时刻的自我——工作自我概念(working selfconcept)——只是这些不同自我观念的一个组成部分(Markus & Kunda,1986)。由于情境的各种特征彰显自我的不同方面,工作自我概念的内容从一个场合到另一个场合是变化的。那么,自我的稳定性反映了一个人稳定的自我知识,而自我的可变性则是由于自我知识的不同元素在不同场合下被激活造成的。

这种分析表明,工作自我概念的可变性依赖于个人稳定自我知识的多样性。为了能够在外向的和害羞的自我观念中进行变换,个人必须能够提取外向的记忆与害羞的记忆。如果一个人只有外向的记忆,他就不能不顾情境的要求把自己看做害羞的人。一些证据表明情况确实如此。你可能还记得,人们会改变他们的自我观念以对单方面的问题作出反应:那些被问到“你是外向的人吗?”与那些被问到“你是内向的人吗?”的人相比,更容易评定自己是外向的(Kunda et al.,1993;见第4章)。结果显示,那些描述他们自己在外向性或内向性上相对不变的人没有这种改变。不管他们被问到的问题的方向性如何,这些个体评定他们自己是同样外向的。只有自我知识的可变性足以支持其中的任何一种自我观念时,我们才能在不同的场合拥有相冲突的自我观念。

即使自我观念确实会发生转变,一个人自我知识的内容和凸显性也会限制其转变尺度。一个极端外向的人会认为自我在一些场合会稍微偏外向,在另一些场合稍微不那么外向,但不会认为自我是极端内向的。对于这样的个体,少量可利用的害羞的自我观念在不同的场合或多或少地会凸显出来,但这些始终只是工作自我概念内容中的一小部分。事实上,当极端外向的人想把他们自己看做内向的人时,他们的自我观念确实会向期望的方向发生转变。但他们仍会保持自己的本色,仍然把自己看做高度外向的人,与那些极端内向而想把自己看做外向的人相比,他们相对来说更外向(Sanitioso et al.,1990;见第6章,图6.1)。

总之,我们的工作自我概念来源于稳定的自我知识。因此,我们自我观念的可变性、极端性和凸显性会决定和限制我们暂时的工作自我概念的可变性。注意,这种分析很类似于对为什么与特质有关的行为从一个场合到另一个场合是变化的(Mischel & Shoda,1995;见第9章)。两种解释都具有同样的假设:人们拥有稳定的知识和联系网络,在不同的场合,这些知识的不同部分会选择性地出现在头脑中。自我概念、信念和情感反应的不同完形会在不同的情境被激活,从而产生不同的、通常不一致的自我概念和行为。

自尊

我们的自我图式包括我们在特定领域如独立、外向或男子气概上是如何看待自己的。除了这些自我知识的具体领域之外,我们对自己总的价值或品质也有一种整体的感受。自尊(self-esteem)这个术语通常被用来指这种总体自我评价的积极方面。高自尊的个体自视甚高,认为自己有许多值得骄傲的方面,对自己的特征和表现总体感到满意。他们倾向于赞成这样的自我描述,例如“我感觉我是一个有价值的人,至少与其他人价值差不多”、“我觉得我有许多好的品质”以及“总体来说,我对我自己感到满意”(Rosenberg,1965)。相反,低自尊的人把自己看成是失败者,经常感到自己无用、自卑,总体上对自己感到不满意。他们倾向于赞成这样的自我描述,例如“总的来说,我倾向于认为自己是个失败者”、“我期望我能更加尊重我自己”,以及“有时我觉得自己一无是处”(Rosenberg,1965)。在西方主流文化中,自尊被视为有效发挥作用的关键,大多数父母和老师都努力保护和提高孩子的自尊。心理学家长期以来一直对自尊感兴趣,他们进行了几千项的研究来探索它的意义(Baumeister,1998;Blaine & Crocker,1993;自尊重要性的跨文化差异,见第11章)。

从社会认知的角度来看,自尊被看做一个稳定的结构,对自我知识的表征、对人们加工自我相关信息时所采用的认知策略以及他们对这些信息的反应都具有广泛的意义。

自尊和自我知识的表征 那些高自尊的人倾向于对他们是谁和是什么有更清楚的看法(Baumeister,1998;Campbell & Lavallee,1993)。在对此加以证明的一个研究中,Jennifer Campbell确定了高自尊和低自尊的两组被试,要求他们在沉默的/坦率的、竞争的/合作的这些维度上评价他们自己,同时表明自己对每个自我评价的自信程度(Campbell,1990)。尽管两组参与者在自我评价的平均分数上不存在差异,但低自尊的个体在评价他们自己时很少极端化,对于他们自己的自我评价也不自信。由Ann Baumgardner(1990)进行的一系列研究也发现,低自尊的个体与高自尊的个体相比,更少有清晰的自我概念:低自尊的个体在报告他们对自己的人格评定时更不自信,作出自我评定时所花费的时间更长。不过,这种清晰性的缺乏只限于自我。当要求他们评定一个朋友时,低自尊个体像高自尊个体一样是自信的,评定速度也同样快。因此,并非低自尊的人是优柔寡断的,普遍不愿意表达极端的和自信的观点。他们只是在报告自己的特性时才不愿意这么做,这表明他们在自我知识方面特别缺乏清晰性。

其他的研究表明,随着时间的推移,低自尊的个体与高自尊的个体相比,在自我知识方面也具有更少的内在一致性和稳定性(Campbell,1990)。值得注意的是,低自尊个体的自我知识所具有的特征——低确定性、低稳定性、低通达性和低一致性——恰好是在那些缺乏清楚、严密的自我图式的个体身上所发现的特征(Markus,1977)。因此,低自尊的个体被认为在自我知识方面相对来说是没有图式的。高自尊的个体倾向于拥有清楚、自信和稳定的自我知识,而低自尊的个体却倾向于对他们自己的身份表现出不确定性和混乱。这种身份混乱使低自尊的人看上去更容易受外部事件的控制——他们在对生活中经历的正面和负面的事件作出反应时,在心情和行为方面都表现出更大的波动性(Baumeister,1996)。自尊和自我服务的策略 尽管高自尊和低自尊的个体在加工社会信息方面差异的相关文献是庞杂的,但两类个体之间也确实存在一些系统的差异。通常,高自尊的人更可能对社会信息表现出积极的和自我提升的倾向:高自尊的人更愿意对自己的成功而不是失败负责,更喜欢回忆那些让他们看起来高人一等的信息(Blaine & Crocker,1993)。总的来说,尽管高自尊和低自尊的个体都努力从最好的角度看待他们自己,但在这么做时会利用不同的策略:高自尊的个体努力让那些使他们看起来优越的自我提升的机会最大化,而低自尊个体试图避开那些使他们看起来不如别人的危险情境(综述见Baumeister,1998;有关这两种策略的具体讨论,见后面的自我指导部分和Higgins,1998)。高自尊的个体也特别喜欢采取自我提升的策略直接提升他们的个人价值,而低自尊个体则更喜欢间接的自我提升途径,通过提升个人所属的社会群体来提升自我,这可能是因为他们担心没有能力守护他们个人成就中的积极特征(Brown,Collins,& Schmidt,1988)。

高自尊和低自尊的个体在失败时会运用不同的认知策略使自己得到宽慰。任何失败都会对个人的总体自我价值构成威胁,但个人可以通过回想他自己的许多积极特征来分散这种威胁。高自尊个体通过关注个人的优点来应付失败,在面临失败时这些优点在他们的头脑中具有特别高的可通达性,而低自尊的个体却没有表现出任何这种倾向性(Dodgson & Wood,1998)。这可能是为什么失败会对高自尊和低自尊个体的自我观产生相反的作用。高自尊个体在成就测验中失败时比成功时会更积极地看待自己的人际能力,而低自尊个体则正好相反(Brown & Smart,1991)。因为低自尊的个体在失败后无力提高和恢复自我的价值,低自尊个体更容易被失败打垮。两组个体在成功后有同样积极的感受,但低自尊个体在失败后表现出更多的羞愧和屈辱感(Brown & Dutton,1995)。

因为在保持自我价值时的这些不同取向,高自尊个体更愿意冒险以获得自我提升的信息。例如,当高自尊个体发现他们在测验中的表现比另一个人表现差时,会有强烈的愿望去寻求与那个人做进一步的比较,希望在下一轮比较中能取得成功。相反,低自尊的个体没有表现出任何这类强烈的兴趣去和那些刚刚胜过他们的人进行比较。这种比较具有潜在的自我提升作用,但也具有高风险(Wood et al.,1994)。

恋爱关系为我们探索高自尊和低自尊个体采用不同认知策略的问题提供了有趣的场所。当你感受到威胁或受到伤害时,可能是由于你在工作中遭受挫折或者你认识到让自己所爱的人失望了,这会让你对自己的恋爱关系有何感受呢?你是否会把这种关系作为安慰和恢复信心的来源,通过提升你的伴侣、美化你的伴侣对你的积极看法来提升自己?或者,你会认为你的伴侣已对你失去兴趣,通过贬低伴侣和疏远恋爱关系来保护自己,以免遭受被拒绝的痛苦呢?你对这些策略的选择决定于你的自尊程度。

在一系列研究中,Sandra Murray及其同事招募了一些处于长期恋爱关系的个体,让他们面对各种对自我价值的威胁(Murray et al.,1998)。在一些研究中,参与者面临直接威胁他们关系的情境:思考自己什么时候对恋爱对象感到失望,或者指出自己是否对恋爱对象表现出不当行为。在另外一些研究中,参与者面临的威胁情境与恋爱关系无关——他们被诱导相信自己在一个智力测验中表现糟糕。当参与者接受这些威胁中的一个后,要求他对有关其恋爱对象和恋爱关系的一系列问题作出回答。控制组的参与者也对这些相同的问题作出回答,但他们开始时没有受到任何威胁。

在所有这些研究中,高自尊和低自尊的个体对这些威胁的反应是很不相同的。高自尊的个体通过强调其恋爱对象对自己高度重视这样的做法来回应对自我价值的挑战。当面临人际能力或智力方面的失败时,这些高自尊的人努力通过提升恋爱关系中的积极方面来回应受到的威胁;在面临挑战时,他们运用这种关系作为自我肯定的一种来源。相反,那些低自尊的人通过削弱伴侣对自己的积极看法,削弱自己对恋爱对象的积极面的看法来对威胁作出回应。令人悲哀的是,低自尊个体不是把他们的恋爱对象和恋爱关系作为有益作用的一种来源,缓和并转移对自我的威胁,而是把恋爱关系看做另一种威胁和拒绝的潜在来源,通过贬低恋爱对象和恋爱关系,以预先保护自己免受这种迫近威胁的伤害。奇怪的是,低自尊的个体在自我价值得到提升以后还会贬低他们的恋爱关系,可能是因为这种提升提醒他们,他们恋爱对象的情感是随着他们的积极表现而变化的,因此提高了对可能到来的拒绝的关注。

总之,研究结果表明,高自尊的个体寻求、希望和期待最好的情况,采取使自我提升最大化的认知策略。相反,低自尊的个体害怕、预期最坏的情况,采取使失望和自我贬低最小化的认知策略。尤其具有讽刺意味的是,低自尊的个体在面临困境时,他们防止失败的努力实际上导致了失败,尽管这是他们想要避免的。当低自尊的人相信他们的恋爱关系在动摇时,会让自己与恋爱关系保持距离和贬低恋爱对象,而他们这么做正好导致其害怕失去的关系解体。

到目前为止,讨论一直集中在探究自我知识某个维度的内容如何影响了社会信息的加工。下面我会转向讨论自我知识在某些维度上的组织和整合如何影响个人的思想和情感。

自我知识的组织

自我的复杂性

谢利和卡伦两个人都是大学生,她们以截然不同的方式组织她们的自我知识。谢利的自我观主要建立在自己是一个学生的基础上;她生活的所有其他方面——她与父母的关系,她的恋爱对象,她的娱乐活动——都与她是一个学生的意识紧密联系在一起的;她评价各种关系和活动的依据是它们在多大程度上可以支持自己的学业目标。卡伦也把自己看做学生,但是她的自我定义是建立在几个其他独立的和具有高度价值的组成部分之上的——作为一个女儿、一个爱人、一个音乐爱好者的自我感。这些角色中的每一个都让她表现出自我的不同方面,所有这些都决定了她认为自己是谁以及对自己的看法。现在设想一下,谢利和卡伦两个人都发现自己在一个重要的考试中失败,你认为谁会更烦恼呢?

凭直觉来说,好像应该是谢利,她的整个身份感都是建立在其学术自我的基础上,在学术方面经历的挫折应该使谢利遭受到更大的打击,而卡伦还可以通过关注自己是一个好女儿、爱人和音乐家来保持她的自我价值感。Patricia Linville (1985,1987)的一系列研究支持了这种直觉。Linville注意到,人们在自我复杂性上有所不同。一些人像卡伦一样具有高度复杂的自我表征;他们的自我概念包括许多不同的方面。而另外一些人像谢利一样具有不太复杂的自我表征;他们的自我概念只包括少量的高度联系的方面。当人们经历挑战自我的消极事件时,自我的复杂性决定了其消极情感如何从一个方面外溢到自我的其他方面。如果自我的复杂性低,自我的所有方面都是高度关联的,一个领域的失败会使一个人感到在其他所有方面也是无能的;糟糕的成绩不仅仅意味着这个人是个差学生,而且也意味着他是个不好的女儿和无能的爱人。相反,如果自我的复杂性高,自我的不同方面是彼此独立的,自我领域一个方面的失败产生的消极情绪只限于这个领域;一个人会感到自己是个差学生,但仍然会认为自己是个好女儿和好爱人。

Linville(1987)要求学生把各种人格特质分到不同的组中,让每个组都能描述他们自己的一个有意义的方面,通过这种方法来评价学生自我的复杂性。告诉这些学生,他们可以按照自己的喜好把这些特质分成许多组,也可以按照自己的意愿把任何一个特质放到许多组中去。对于这些分组,可以运用一个公式计算每个参与者自我的复杂性程度。这个公式考虑了自我组成方面的数量以及它们之间的重叠程度。当自我方面的数量高,它们之间的重叠少(如每个方面包含不同特质),自我的复杂性程度就越高。

高自我复杂性能够缓冲应激事件的消极后果吗?当高自我复杂性的个体面对应激事件时,与低自我复杂性的个体相比,他们会体验到更少的心理困难和身体症状吗?为了回答这些问题,要求参与者在一个生活应激事件表中标出自己在前两周经历过的应激事件。这个表中包括大学生常见的各种各样大大小小的应激事件,从社会生活到学业生活,再到诸如金融、毒品、法律、事故等主题。这些学生回答他们在过去两周经历的这类消极事件的数量的范围是从0到17,平均数为5。为了确定这些事件对健康的影响,学生们还完成了一个抑郁测量,回答自己在前两周经历了哪些身体的症状(例如感冒、咳嗽、胃疼、头疼)。两周以后,学生们再次回到实验室,再次完成这些测量项目。这个设计的目的是为了确定第一次测量所报告的应激事件是否会对学生两周后的身心健康产生消极影响,自我的复杂性(就像第一个场合测量的)是否会对这种消极影响起缓冲作用。

自我复杂性确实对应激事件的消极影响起了缓冲作用。在那些经历了许多应激事件的学生中,具有高自我复杂性的人表现得更好:他们表现出更少的健康问题和更少的抑郁。这并不意味着高自我复杂性的人普遍感到更健康和更幸福;在那些经历很少应激事件的人中,高自我复杂性的人与低自我复杂性的人相比没有任何优势。但当人们经历应激时,高自我复杂性的人较少受到其不利后果的影响。因为这些个体有许多不同的自我方面,对自我领域构成挑战的一个消极事件引起的消极思想和情感会只限于有关的领域。这些复杂的个体可以利用未受影响的领域去提升他们的价值感以及他们的心理和身体健康。

低自我复杂性的个体特别容易遭受应激事件的伤害,但在应激性少和经历积极事件时,他们会表现出优势。在这种情况下,他们的积极情感会外溢到自我的所有领域,导致更强烈的积极反应。相反,对于高自我复杂性的个体来说,自我在一个领域取得巨大成功,自我的其他未受影响的方面仍会保持平常的状态。结果,低自我复杂性的人更容易产生大的情感波动,在面临挫折时心情更灰暗,在面临成功时会有更大的快乐感(Linville,1985;Niedenthal,Setterlund,&

Wherry,1992)。自我知识组织的另一个重要方面涉及自我各个方面的积极性和消极性。积极的和消极的自我知识可以用不同的方式加以组织。有关自我的积极和消极的信念被分成不同区域,一些区域全是积极的,另外一些区域全是消极的。另外,自我知识也可以用这样的方式加以组织:每一方面既包括积极信念也包括消极信念。自我知识中积极部分和消极部分的分隔程度会影响健康状况(Showers,1992;Showers & Kling,1996)。当自我知识的积极方面和消极方面被分成不同的部分时,个人可能会只关注积极方面而不考虑消极方面。因此,如果人们积极的自我观念和消极的自我观念彼此明显不同,那么,那些经历积极事件的人会感到更快乐。相反,如果积极的自我观念和消极的自我观念是高度整合的,自我的每个方面都包含积极和消极的信息,那么,那些经历消极事件的人就会感到更快乐。这是因为,当自我的某个方面遭受打击时,自我积极方面的内容会对消极的思维起缓冲作用。总之,高度分隔的自我会让一个人因成功而狂欢,而面对失败时又特别脆弱。到目前为止,讨论集中在个人当前的现实自我的内容和组织。下面我将转向现实自我与希望、恐惧和预期之间的关系;另一方面,也会探讨现实自我对情感和思维的启示。

自我指导

当我试图评价自己的特征、行为和成就时,也就是我的现实自我(actual self)时,我会运用两个不同的标准来权衡我的自我:一个是理想自我(ideal self),也就是,我希望和渴望变成的那种人,我对自己的希望、目标和要求。另一个是应然自我(ought self),也就是我觉得我应该和必须成为的那种人,我对自己的义务、职责和责任的看法。这两者有时是齐头并进的:我会期望成为一个好妈妈,也觉得成为一个好妈妈是我的义务。有时这两者也是存在冲突的:我渴望获到一个有前途的职业,但也感到我有责任留在家里照顾自己的孩子。我也可能会用我生命中重要的人物为我制定的标准来衡量我自己:我父亲对我的希望和期盼,我母亲对我的义务和责任的看法。当现实的自我未达到这些理想自我和应然自我的要求(我自己制定的或其他重要人物制定的要求)时,我会感到自己是不成功的。Higgins及其同事的研究表明,这些负面情感的大小和性质取决于个人衡量自己时所依据的理想的或应然的标准,现实自我与这个标准存在的差距,以及这种差距的可通达性和凸显性。这些差距的大小和可通达性也会影响到对他人信息的加工(综述见Higgins,1987,1989,1998)。

自我差距和情绪的脆弱性 有时候,我们是受实现积极成果的愿望驱动的——婚姻幸福,事业成功,身体健康。在这些情况下,我可以说有提升的目标;也就是,我有动机去改善自己的健康状况、追求积极的状态、获取期望的报酬。另一些时候我是受避免消极后果——婚姻破裂,事业失败,罹患疾病——的愿望驱动的。在这些情况下,人们会说我有预防的目标;也就是我有动机去避免消极状态、逃避惩罚、预防令人害怕的结果发生。当这两种目标受到阻碍时,我会体验到不同的消极情绪:提升目标没有实现意味着积极结果的失去——我没有得到我想要的东西。这种失去导致了悲伤和沮丧。另一方面,没有实现预防的目标意味着要经历消极的后果——我正在承受我害怕出现的消极后果。这种惩罚导致焦虑和不安。

关注个人的理想自我需要关注自己有哪些想要提升的目标——实现希望和抱负的愿望。因此,当一个人意识到现实的自我和理想的自我之间有巨大差距时,他就会关注没有实现的期望,感到失望、悲伤和沮丧。例如,我的志向是成为一个医生,当我认识到我的成绩不足以进入医学院时,我会感到悲伤和失望。另一方面,关注应然的自我会导致对预防目标的关注——职责的观念意味着一个人如果未能履行职责就会受到惩罚。因此,当一个人意识到现实的自我与应然的自我之间存在巨大差距时,就预料到会出现惩罚,因此感到焦虑、不安和内疚。例如,如果我认为在学校应该努力学习但却没有这样做,我会感到内疚和焦虑。在这种分析的基础上,Higgins及其同事预测:现实自我和理想自我之间的显著差距将导致与沮丧有关的情绪,而现实自我与应然自我之间的显著差距将导致与焦虑有关的情绪(Higgins,1987,1989,1998)。

现实自我与理想自我和应然自我的差距,不同人具有不同的情形。对这个问题不同的人有不同的看法。这些差距的大小会决定人们对消极事件的反应吗?人们离理想自我的标准差距越大就越感到悲伤,离应然自我的标准差距越大就感到越不安吗?为了回答这些问题,Higgins及其同事首先确定了两组个体,一组个体在现实自我与理想自我之间存在巨大差距,而另一组个体在现实自我与应然自我之间存在巨大差距(Higgins et al.,1998)。这是通过参与者列出与现实自我、理想自我和应然自我有关的特征来实现的。对于每个参与者,研究者把所列出的现实自我的特征与每个人自我指导的特征(即理想的和应然的)进行对比,算出匹配的数量(例如,那些既出现在现实自我中又出现在自我指导中的特征)以及不匹配的数量(例如,自我指导方面的特征与现实自我的特征相反的情况)。用两者不匹配的数目减去两者匹配的数目得出现实自我与自我指导之间的差距。两个不同参与者的小组就这样被确定下来,一组主要是现实自我与理想自我之间存在差距,而另一组主要是现实自我与应然自我之间存在差距(每一组在主要的差距方面相对高,而在其他的差距方面相对低)。

几周之后再评价这些参与者对积极事件和消极事件的情绪反应。要求参与者想象一个消极事件,如得到一个不好的分数或被所爱的人拒绝,或想象一个积极的事件,如得到高分或与所爱的人共度良宵。在想象任务前后,都要求参与者完成一个调查问卷,此问卷涉及与沮丧有关的情感(悲伤、不快乐、不满等等)以及与不安有关的情感(担心、害怕、紧张等等)。参与者完成想象任务后所报告的心情见表10.1。正如所预期的那样,不同自我差距的类型参与者在考虑消极事件时体验到不同的情绪:那些存在现实自我与理想自我差距的人会变得更加沮丧,而那些存在现实自我与应然自我差异的人则变得更加不安。这种不同的情绪反应只出现在那些关注消极事件的参与者身上,两类参与者对想象的积极事件的情感反应没有大的差异。这表明只有当参与者思考消极事件时,才会经历与他们的主要差距有关的一种消极情绪。

人们的差异不仅表现在自我差距的大小上,而且也表现在这些差距在他们身上的可通达的程度上。吉姆和罗恩都认为自己在学校的表现没有期望的那么好;两个人都体验到现实的自我与理想的自我之间的差距。但他们关注这种差距的程度是不同的。吉姆对没有成功实现所期望的学业目标的想法一直徘徊在他的脑海中,而罗恩得到一个不好的分数时,只是偶尔才会想起这个失败。结果,两人在体验这种由现实自我与理想自我之间差距引发的消极情绪即沮丧时也存在差异。尽管对吉姆和罗恩来说,这种差距的大小是相同的,但吉姆更容易悲伤和沮丧,因为这种差距在他的脑海里出现的次数更多。一般来说,当这些差距更具有通达性时,自我差距的大小对情绪会产生更大的影响。

表10.1 现实自我与理想自我之间存在差异的人和现实自我与应然自我之间存在差异的人,在消极事件和积极事件中体会到的沮丧和不安

资料来源:Higgins et al. (1986, 表1, p.9). Copyright  1986) by the American Psychological Association.Reprinted with permission.

1986) by the American Psychological Association.Reprinted with permission.

注意:分数已根据操纵前心情进行调整。

由Higgins及其同事进行的一系列相关研究为这种预测提供了支持(Higgins,Shah,& Friedman,1997)。这些研究者评估了每个参与者现实自我与理想自我、现实自我与应然自我之间差距的大小以及每种差距的可通达性。要求参与者提出三到五种反映其理想自我的特征(例如,他们希望、想要、渴求成为哪种类型的人),提出三到五种反映应然自我的特征(例如,他们认为自己有义务、职责或责任成为哪种类型的人)。然后评定自己在多大程度上真正拥有了某种特征,以及在多大程度上想拥有这一特征(理想的特性)或者在多大程度上应该拥有这一特征(应然的特性)。现实自我与理想自我之间差距的大小取决于参与者评定其想要拥有某一特征和真正拥有某一特征之间的差距,而这种差距的通达性是通过他们做出这些评估时的速度来确定的。研究中也用类似的方法评估现实的自我与应然的自我之间差异的大小和通达性的程度。

参与者还要报告他们在多大程度上感到沮丧和不安。可以预测的是,现实自我与理想自我之间的差距越大,一个人就越会感到沮丧、悲伤和失望,但只有在这种差距具有高通达性时才会出现。同样,现实自我与应然自我之间的差距越大,一个人越会感到不安、紧张和易怒,但也只有这种差距有高通达性时才会出现。换句话说,当差距具有高通达性时,可以预测这种差距产生消极情绪的频率,但其他情况下并不如此。这些预测已经得到证实。

把参与者分成现实自我与理想自我之间差距高和低的两组。研究者计算了每个组内参与者现实自我与理想自我之间差距的大小与他们沮丧情绪之间的相关。同样也计算了现实自我与应然自我之间差距的大小与这种差距通达性高或低的个体所产生的不安情绪之间的相关。如表10.2中所示,在所有三个研究中,只有在自我差距具有高通达性的参与者中,自我差距的大小与其引发的消极情绪之间存在正相关(而在那些自我差距通达性低的参与者中,只存在很小或没有达到显著水平的负相关)。这些结果表明,当我们确定的标准经常出现在我们的心里时,我们与标准之间的差距可预测我们的消极情绪。现实的自我和理想的自我之间的差距越大,我们越感到沮丧,而现实自我和应然自我之间的差距越大,就感到越不安,但只有当这些差距对我们来说具有高通达性时才会如此。

那些长期没有通达的自我差距仍然会引起消极的情感,只要一个人想起这些差距。在另一个研究中,那些理想自我和应然自我都未达到标准的参与者,在想起他们理想自我时会变得更加沮丧,当想起他们应然自我时会变得更加不安(Higgns et al.,1986;研究2)。而那些低自我差距的参与者却没有这种心情的变化。这再一次表明,只有当个体的自我差距在可通达的情况下,自我差距才会引起某种消极的情绪。

总之,现实自我与自己所确定的标准之间的差距会导致消极的情绪。不同的差距会导致不同的情绪——如果未达到理想的自我标准会体验到沮丧,如果未达到应然的自我标准会体验到不安。不过,只有当差距具有短暂的或长期的可通达性时,这种差距才会引起相应的消极情感。自我差距在某个特定时刻没有出现在我们心里,就不会影响那个时刻的情感。

表10.2 在差距具有高通达性或低通达性的情况下,现实自我与理想自我之间的差距大小与沮丧之间的相关,以及现实自我与应然自我之间的差距大小与不安之间的相关

资料来源:Higgins et al.(1997,研究1-3)。注意:在每种情况下,其他类型的差距和消极情绪在统计上都进行了控制。

有关自我差距对情绪影响的研究一直关注现实自我、理想自我及应然自我之间差距所引发的消极情绪,这些差距是令人泄气的。不过,当前的自我与个人希望或害怕的自我之间存在差距有时也会具有激励和鼓舞作用,如果这些未来的自我被认为是可实现的话。与当前自我有差异的未来自我的作用并没有像当前自我之间的差距那样得到广泛研究。一些启发性的证据仍然表明,如果人们拥有的积极的未来自我能为改善带来希望,或者人们拥有的消极的未来自我能让他们采取预防行动,人们的健康都会得到提高(Markus & Nurius,1986;Oyserman & Markus,1990)。

自我差距与人际思维和策略 对理想的自我的关注就是对积极结果的关注——一个人希望和期待取得成绩和成就。确实,那些敏锐地意识到没有达到理想自我标准的人,一般会经历悲伤和沮丧。对理想的自我的特别关注也与一种更普遍的倾向联系在一起,在试图理解其他人的生活和计划自己个人的人际策略时,这种倾向会关注积极后果的存在和缺乏。这种关注使得人们特别注意和记起他人是否实现了期望的结果,它会导致人们选择那些使积极后果最大化的策略。相反,对应然的自我的关注就是对消极后果的关注——一个人害怕惩罚和过失,并期望去避免它。事实上,如果敏锐地意识到未达到应然的自我标准的人,会经历典型的与消极后果联系在一起的情绪,即不安和焦虑。对应然的自我的特别关注也与关注消极后果是否存在和缺乏的一种更普遍的倾向联系在一起的,这种关注会使人们特别注意和记起其他人经历还是避免了不幸的事情,它会导致人们选择那些将消极后果最小化的策略。

在一个用于检验这些观点的研究中,事先确定了那些有明显的现实的自我与理想的自我差距的参与者,或有明显的现实的自我与应然的自我差距的参与者,要求他们阅读一篇描写学生生活中20件事情的文章(Higgins & Tykocimski,1992)。这些事件中有8件关注积极后果的存在或缺乏。这些事件包括找到一张20美元的钞票(存在积极后果)或发现想看的一部电影不再放映了(缺乏积极后果)。另外8件事关注消极后果的存在或缺乏。这些事件包括受困于交通堵塞(存在消极后果)或逃过了学校不愉快的一天(缺乏消极后果)。其余的事件都是中性的。读完这篇文章以后,让参与者用10分钟完成一件不相关的任务,然后要求他们逐字逐句地回忆这篇文章。

那些关注理想自我并因此关注自己生活中积极后果存在或缺乏的参与者,会特别可能记得另一个人经历过或没有经历过的积极后果吗?而那些关注应然自我并因此关注生活中消极后果存在或缺乏的参与者,会特别可能记得另一个人遭受或避免过的消极后果吗?就如表10.3中所示,对这些问题的回答是肯定的。那些主要存在现实的自我与理想的自我差距的参与者,回忆起更多积极后果的事件和更少涉及消极后果的事件。人们特别注意他人生活中的与自己的主要自我差距所关注的事件相匹配的事件——那些全神贯注于现实的自我与理想的自我差距的人关注积极后果的实现,而那些全神贯注于现实的自我与应然的自我差距的人则关注避免消极后果。

暂时激活的自我差距像长期激活的关注一样,对记忆具有同样的影响。在另一个研究中,首先引导参与者或关注理想的自我,或关注应然的自我。然后在一个看似不相关的学习中让他们阅读一篇文章,在这篇文章中描述了这样一些情景:一个人在一些场合试图寻求积极的后果,在另一些场合试图避免消极的后果(Higgns et al.,1994)。正如所预期的那样,那些被引导关注理想自我并因此关注自己生活中期望结果是否存在的参与者,特别可能回忆起其他人实现积极后果的情景。相反,那些被引导关注应然自我并因此关注生活中不期望的结果存在或缺乏的参与者,特别可能回忆起那个人努力避免消极后果出现的情景。当一个人关注自己生活中的积极或消极后果,或者是因为一个人持续地全神贯注于某种后果,或者是因为情景中的某些东西引起个人思考这样的后果,这个人会对其他人生活中的那种后果也变得特别敏感。

表10.3 现实自我与理想自我存在差距的参与者、现实自我与应然自我存在差距的参与者在积极后果与消极后果存在或缺乏的情况下所回忆出来的事件数量

资料来源:Higgins & Tykocinski (1992).

显著的自我差距也可以帮助一个人确定运用什么策略去达到其重要的人际目标,如交朋友。当你试图交一个好朋友时,你可以运用多种策略。这些策略可以分为寻求积极后果的策略如亲密和信任,以及避免消极后果的策略如疏远和不和。你偏好的策略受你心理中占显著地位的某种自我差距的影响:持续关注与理想自我的差距,会倾向于对积极后果越来越敏感,也会偏好那些提高积极后果的人际策略。同样,持续关注与应然自我的差距,会倾向于对消极的后果越来越敏感,也会偏好那些目标在于预防消极后果的人际策略。

为了验证这些观点,Higgins及其同事(1994,研究3)选择了两组参与者,一组参与者存在明显的现实的自我与理想的自我差距,另一组参与者存在明显的现实的自我与应然的自我差距。提供给这些参与者一份关于友谊策略的清单,其中三种策略关注寻求积极的后果(慷慨的、支持的和有爱心的),三种策略关注避免消极的后果(不与朋友失去联系,不忽视他们,不传播有关朋友的流言蜚语)。要求参与者在这些策略中选择三种维持友谊的策略。正如所预期的那样,有明显的现实的自我与理想的自我差异的参与者,更多地选择关注积极后果的策略(很少选择关注消极后果的策略)。换句话说,每一组参与者都表现出偏好对那些突出主要自我差距的后果加以关注的策略。

总之,对理想的自我的关注,无论它是暂时的还是持续的,相当于关注在个人希望和抱负中要表达的积极后果。这种关注使得人们对他人生活中积极后果的存在和缺乏非常敏感,促使他们努力寻求和接近他们社会生活中的积极后果。现实的自我与理想的自我之间明显的差距也使得人们易受那些与积极后果缺失联系在一起的消极情绪即悲伤和沮丧的影响。相反,对应然的自我的高度关注,相当于对没能成功完成个人义务和责任时预期会出现的消极后果的关注。这种关注使得人们对其他人生活中消极后果的存在与缺失非常敏感,使他们在社会生活中趋向于避免和预防消极后果。这也使得他们易受与消极后果出现相联系的消极情绪即不安和焦虑的影响。

关注理想的自我和应然的自我可能是关注趋向积极后果或避免消极后果这种更广泛取向的组成部分。一些人倾向于寻求并促进生活中美好的事情,而另一些人倾向于避免并预防不好的事情。情境因素也可能引起个人暂时关注寻求积极后果或避免消极后果。人们关注理想的自我和应然的自我的倾向可能是受这些广泛的促进或预防的取向支配的。确实,不经历理想的自我与应然的自我,而只是简单地依据积极后果(你会因成功受到奖励)或消极后果(你会因失败受到惩罚)来架构他们的目标,诱导人们直接关注积极后果和消极后果也是可能的。这种对积极后果或消极后果的关注的直接操纵所引起的情绪反应,与由那些强调理想的自我或应然的自我的间接操纵所引起的情绪反应是类似的(Higgins et al.,1994;综述参见Higgins,1998)。