生活是一门艺术,要在不充足的前提下得出充足的结论。

1.1 决策是一种技能

今天的人类经历了几十万年的进化历程,我们的祖先群居而生,他们几乎把所有醒着的时间都用来觅食以维持生计。当我们无需觅食时,则会寻找安全的住处,选择合适的配偶,保护我们的后代。人类之所以能成功地完成这些“生存任务”,并非因为我们拥有异常敏锐的感觉,也并非因为我们拥有格外强壮的体魄。事实上,今天的人类之所以能主宰地球,恰恰是因为我们拥有一种独特的技能——能够做出好的决策。这一技能已经能使我们离开地球,当然,只是在短时间内;我们也依靠决策技能发展了各种技术并制造出武器,但是,如果我们真地做了几个坏决策,我们就会遭到这些技术和武器的报应,使得我们这个星球变得不宜生存。总而言之,人类拥有一种特殊的能力,能为实现特定的目标而选择合适的途径。

本书关乎决策,但并非强调人们应该选择什么,而是论述我们是如何选择的。书中的绝大多数结论都来自心理学家、经济学家和生物学家关于人们如何实际选择和决策的研究,他们的研究对象既有医学专家和金融专家,也有参加心理学实验的大学生。研究最重要的发现是:不同个体在不同决策情境下的思考方式是相同的。我们有一些共同的认知技能,它导致我们表现出一些相似的决策习惯。但是,我们的思维技能也具有普遍的局限性,这就使得我们做出的决策远非最佳选择,当决策任务与人们在祖祖辈辈所经历的“进化”环境中那些决策和判断有所不同时,这种局限性就显得尤为明显。

我们的决策能力并不是经过一些进化上的设计而简单地被“安入”体内的。事实上,如何做出明智的选择是一种需要学习的技能。和其他所有技能一样,决策技能也会随着经验的丰富而改善。这一过程和学习游泳的过程非常相似。当我们第一次进入水中时,绝大多数人会动员肌肉,做出一些动作来避免溺水。但我们却犯一个严重错误:欲将头部露出水面。这个错误致使我们采取直立姿态,而直立姿态很可能引发溺水。即使人们在认识上有所提高,但在惊恐慌乱时,仍会拼命地将整个头部保持在水面之上,尽管这样做要比采取“海蜇漂浮”式的平躺姿势付出更多的努力。由此可见,教别人学游泳的第一步就是要让他觉得把头置入水中是舒服的。只要人们克服了这种“头部向上”的错误,就能在水下待上几小时,他们需要做的仅仅是仰天平躺、摆动四肢,并在必要时将头部浮出水面进行呼吸(当然,波涛不能太汹涌,水温不能过低)。所以,人们可通过消除不利的错误来矫正普通技能,使其能有效地应对情境。

本书描述并解释了一些不利的思维习惯,并且提出一些能改善决策技能的策略。这种方法体现了本杰明·富兰克林的思想精髓。当他的朋友约瑟夫·普利斯特列为一个紧急决策征求其建议时,富兰克林在回信(1772年)的开头部分写道:“我没有足够的权力建议你,应该选择什么,但如果你愿意聆听的话,我可以告诉你如何决策。”我们在本书中论述了一些不利的思维模式,目的是为改善决策质量提供建议。但我们并不会告诉你在决策时你的目标、偏好和意愿应该是什么。本书的目的既不是要提高读者的品位、偏好或道德,也不提供建议说明该如何实施某些决定,同样,本书(不会像同一主题的很多其他书那样)也不会告诉你怎样做才能改善自我感觉。我们的目标是改善读者的决策和选择技能。另外,为了更好地理解决策过程,也为了鉴别出何种情境下我们易做出不佳决策,我们会引入另一个视角来理解决策,哲学家和数学家称其为“对理性决策过程本质的分析”。

1.2 思维:自动思维和控制性思维

什么是思维?简而言之,它是针对那些并不存在于即时环境中的事物所创造出的心理表征。看见一堵绿色的墙,这不是思维,但是,想象那堵墙如果被漆成蓝色会是什么样子,这就是思维。同样,发现一位病人患了黄疸也不是思维,而推测这位病人的肝脏可能遭受损伤,这便是思维。再如,知道了某只股票的股价下跌,这不是思维,但猜想股价下跌的理由并决定抛掉该股就是思维。

50多年前,英国心理学家巴特利特(Sir Frederick Bartlett,1886~1969)的研究推动并建立了我们现在所说的认知心理学。他将思维定义为一种“在已知现象中填补空缺”的技能(1958)。也许,将思维理解成知觉的扩展(extension of perception)最为恰当。通过知觉系统,环境在我们心中形成图片,而知觉扩展使我们能填补这些图片的空缺,并推测环境中的因果关系和其他重要的可能。[例如,Steven Pinker(1997)认为,我们一定是把不完整的二维视知觉作为“前提”去“推测”三维世界的心理模型。对于这一观点,他还给出了指导性的分析。]

我们能将思维过程简化成两种基本类型:自动的(automatic)和控制性的(controlled)。这两个词本身就暗含了两种思维的区别。自动思维的最简形式是单纯联结(pure association)。例如,环境中的某些事物“把某个想法带进头脑”,这是一种单纯联结;又如,某个想法激起了另一个想法或记忆,这也是单纯联结。正如英国哲学家约翰·洛克(1632~1706)指出的那样,人类绝大部分的思维都是联想性的。与自动思维相对的是控制性思维,它是指人们有意识地假设一些事物或经历,并基于这些假设的术语来看待我们的经历。因此,控制性思维是一种“如果……那么……”的思维。瑞士心理学家让·皮亚杰(1896~1980)把控制性思维定义成一种“形式运算”的思维,它认为“相比可能性,现实是次要的”。事实上,这种形式运算思维只是控制性思维的一种。控制性思维还包括视觉想象、创造和情境创设。

为了更好地区分这两类思维,我们来举个例子。我们身边很多从事临床心理治疗的同事都相信,所有虐待儿童的事例都必须报告出来,无论这些事情发生在多么遥远的过去,也无论此时这些儿童有多么安全。“就虐待儿童这件事,我们知道的是,没有哪个施虐者会自觉地停止施虐。”临床心理学家是怎么知道这一点的呢?也许他们曾经为一些施虐者进行过治疗,当然,在他们所见到的施虐者中,没有哪个人是自己主动停止施虐的。(否则,我们的同事就不可能接触到这些施虐者。)他们对虐待儿童者的印象自动地与他们所遇到的施虐者联结到一起。而他们遇到的施虐者没有“自觉停止施虐”,所以临床心理学家就下结论认为,所有的虐待儿童者都不会主动停止施虐。这个结论就是自动性的。

我们的这些同事的确接触过虐待儿童者。但问题在于,他们所接触的患者仅限于那些没有自觉停止施虐行为的人,这是因为他们只是在治疗情境中才接触到施虐者,很明显,不经过治疗,这些施虐者当然不会自觉停止施虐。而那些未经治疗就主动停止的施虐者显然不会去寻求治疗,也不会认为自己是虐待儿童者。他们构成了系统性的“非可获得性”偏差。一个与之相似的例子是,私人开业进行心理治疗的心理学家和精神病学家认为,低自尊会“引发”一些负性的社交和个人行为。然而,他们所接触到的都是那些前来治疗的人。而那些表现出负性行为但并不为此感到不适的人不会自愿地寻求治疗。(在强迫治疗情境中,例如为未成年罪犯进行的居家治疗,治疗师并未发现这些患者具有低自尊;事实上,真正的结果还往往相反。)由此可见,在自愿治疗情境中,多数表现出负性行为的人同时具有消极的自我意象。治疗师据此得出结论:负性行为的根源是自我意象问题。然而,我们也能轻易地得出另一结论:自我意象问题致使人们寻求治疗。我们甚至还能认为,消极的自我意象对那些人来说是有价值的,否则他们就不会有动机去改变自己的行为。

控制性思维表明上述推论的逻辑是有漏洞的。一位批评者就指出了其同行在推理过程中存在的瑕疵。他在提出批评时并没有局限于出现在脑海中的事物(其接触到的患者),而是不断地停下来扪心自问“如果……那么……”。“如果……那么……”这样的思维正是皮亚杰提出的形式运算思维。此时存在两种相互竞争的思维,一种是对可能性集合的逻辑推理思维,另一种是自动思维,但由于治疗师观察到的只有一个集合中的样本(缺少了自己主动停止的施虐者),而没见过另一集合中的个体,因此两种思维的竞争是不平等的。在以上这些例子以及很多其他例子中,应该支持的逻辑结论是“不知道”,这让一些读者十分困惑。但是,当我们有所不知时,最好应该知道我们到底不知道什么,并且细致地寻找更多的证据来支持那些重要的结论。

人们开车时的思维就是自动思维的一种原型。我们要对环境中不存在的刺激做出反应,例如,在我们未到达十字路口时预期会遇到红灯。此时的思维是高度自动化的,人们甚至意识不到它们的存在。我们“开着汽车”到达预期位置,但意识不到此时我们正在转动方向盘,从而使汽车按自己的要求前行。只有当我们学车时才会意识到这些思维过程的存在。确切地说,只有我们不再意识到它们时我们才算真正学会开车。尽管开车很大程度上是一个运动过程而非心理表征,但我们在开车过程中仍会“思考”。只不过这种思维高度自动化,因此,我们得以在思考的同时利用头脑其他部分进行对话、听音乐,甚至吟诗谱曲。当自动思维发生在有点不同寻常的非现世区域时,我们就称之为直觉(例如,我们会钦佩伟大的物理学家、机械师、商业领袖们的直觉性智慧)。

与此相反,科学推理是控制性思维的一种原型。为解释某一现象,人们会产生一些想法,尽管这些初始想法的产生可能是直觉性的,但是,要验证它们必须经过严谨的调查,包括考虑这一现象的其他解释(alternative explanations)。(事实上,皮亚杰关于形式运算的观点正是科学思维在日常情境中的应用。)通过观察、逻辑推理或实验,大多数似是而非的解释(plausible explanations)会被系统地排除。(然而,在历史上曾经发生过一些事,某些解释被不当实验排除,但后来又被证明是正确的。描述氢原子活动的薛定谔方程就是一个例子。物理学家保罗·迪拉克评论说,薛定谔太过关注实验,没能直觉地意识到自己的方程非常“漂亮”。)

有时候,如果不仔细研究思维过程的话,我们并不清楚它在多大程度上是自动的而不是控制性的。其实,任何一项伟大的智力成果都是自动思维和控制性思维的结合体,但这使我们更难确定思维在多大程度上是自动的。例如,企业高管们经常声称自己的决定是“直觉性”的,但是,通过访谈可以发现,在他们做出“直觉”决策之前,他们曾系统并仔细地“逐一考虑”过其他相关选项。另一个极端的例子是,国际象棋特级大师们的思维自动化程度比我们这些初学者想象的要高得多。通过眼动仪的追踪发现,当特级大师们观察棋盘时,他们最先考虑最佳走法。随后的眼动模式表明,他们接着会观察其他可能的走法,然后,他们往往又会回过头来再次思考最佳走法。另外,仅仅通过“思考步数”是无法区分特级大师和一般高手的,因为通过眼动记录发现,他们都只会考虑随后的两三步棋,最多也就考虑到第五步。但是,在观察一场典型比赛棋局5秒钟后,特级大师和大师能近乎完满地复盘,而一般高手和初学者却力所不及。(如果将棋子随机放在棋盘上的话,则没人可以复盘。这表明,复盘能力并不是由视觉记忆本身所决定的。)由此可见,特级大师对合理棋局的“意义”的理解能力是超乎寻常的,因为在短短5秒内,他们就能对整个棋局进行编码,使其成为自己所熟悉的,并且,他们还能依据自身经验(大师级棋手大约起码得经过50 000小时的练习才能获取此经验),看出在这一棋局中如何走是妙招、如何走是昏招。Herbert Simon和William Chase(1973)如此总结他们的研究:“精通象棋最重要的加工是……即时的视觉过程,而不是随后的逻辑推理思维过程。”这种即时加工是自动的,就如为避免碰撞而急刹车一样。

本书的一个基本观点是:在判断和选择时,人们常常使用自动思维。某些心理学规则(例如启发式)能用于描述这些自动的思维过程。相比控制性思维,如果我们在决策时采用自动思维的话,可能会做出一些比较差的判断和选择。但这也并不意味着有意识的控制性思维永远是完美的,或者总优于直觉性思维。实际上,我们希望读者在读完本书后能充分认识到两种思维的相对优势,并知道在什么情况下应该信赖哪种思维。

1.3 心理的计算模型

在过去的半个世纪中,心理学悄悄地发生了变化。认知科学(cognitive science)这一新领域悄然出现,对理解人类的思维和行为,提出了一个新概念范式(Gardner,1985;Pinker,1997)。心理计算模型的提出基于如下假设:通过把脑的活动描述成对符号的操纵,人们能认识思维的本质。(请注意我们所说的是“思维的本质”。我们并不认为大脑本身会操作符号。)很显然,之所以会提出心理计算模型,是因为人们将用于计算的大脑和用于计算的机器进行了类比,但是,我们必须记住,这仅仅只是一个类比而已。大脑和计算机这两种装置具有相似的功能,两者都能非常灵活地将输入的信息和输出的信息(或行动)联系起来,但是两者的内部结构却有很多不同(最显而易见的是,电子电路和生物神经元的工作方式截然不同)。

计算模型的核心概念是对符号化信息的操作。或许,心算过程是一种最经典的认知过程。假设你要“在头脑中”计算,434+87 = ?

如果你被要求进行出声思维的话,我们也许会听到类似这样的话:“好,我要把这两个数加起来,嗯……4+7,等于11……写下1,让我想想然后应该向前进1……嗯……3+8也等于11,加上前面的进1,所以是12,嗯……写下2,然后再进1。现在是4,但是刚才进了1,所以应该是5,写下5。所以答案是521。是这样吗?对,答案是521。”

本书的作者之一道斯使用了另一种有意识的控制性思维。他是从10的最大倍数开始“做计算”,同时用“头脑的另一部分”记住一系列“余数”。因此,434+87等于400,另外余下34和87。两个余数中,87更大一些,所以先对其进行运算。87等于100减去20,另外余下7。所以,现在是400+100-20 = 480。接着再来算34,因为它比余数7要大。34等于20+10,另外余下4。因为刚才算出的480离500还差20,将20加上去就正好是500。现在余数还有10、4、7,三个数的和是21。所以上述题目的答案就是521。尽管比起第一种算法,第二种略显复杂,但它也有自己的优势,就是避免犯下一些低级错误而铸成大错(例如,忘记进位导致的后果)。而且,只需稍加训练,这种算法所能达到的速度足以使不了解它的人大为吃惊。

问题的关键在于,上述两种计算策略都能较好地说明我们所谓的符号加工:信息通过眼睛(或其他感官)进入大脑;它们被转换成一些内部的符号代码,在转换过程中保留了数字的核心信息;之后,人们进行一些心理操作,包括信息的比较、操纵、转换,在这一过程中,人们也将外部问题的信息与在学校所学的关于数学和算法的知识融合起来。当认为自己已达到思考问题前设定的目标时,人们就会报告答案。上述两种算法在思维过程中截然不同,但都解决了同一个问题、得到了相同的答案,这就体现了思维过程“令人惊讶的灵活性”。(如果没有类似出声思维报告法这种测量内部认知过程的方法,那么我们几乎不可能区分上述两种计算策略。从更广泛的意义上来说,这是认知心理学研究者的基本任务,即通过科学方法确定发生在我们头脑中的“看不见”的思维过程。)

如果通过总结出声思维报告出的一连串信息内容(例如,“最右边一列数字的和是11”),并总结人们如何对信息进行操作以获得新信息(例如,“加”意味着查找长时记忆中两数之和的算术信息),从而就能建立认知任务活动的理论的话,这无疑将是十分诱人的。然而,只有当我们拥有能正确描述这些复杂表征和操作的理论语言后,才能成功地建立这种理论。

当第一种计算机编程语言被用于总结和模拟人类智力活动(如下象棋、逻辑推理、心算)的心理过程时,心理学迎来了一场“认知革命”(在1960年代)。例如,上文提到的对国际象棋特级大师下棋技能的研究正是卡内基梅隆大学某研究项目的一部分,其目的是尽可能细致地描述人类的认知技能(包括初学者和一般专家),并用计算机编程语言写出心理计算模型,以此来模仿人类棋手并与之对弈。Newell和Simon(1972)指出:

编了程的计算机和问题解决者一样,都是隶属于“信息加工系统”的物种。……当我们试图解释问题解决者(或编了程的计算机)的行为时,我们发现人类的灵活性和计算机的可编程性是理解这些行为的关键。灵活性取决于在不同环境下做出适应性反应的能力。……如果我们能仔细地从硬件成分和结构的影响中分离出任务环境的影响,那么我们就会发现,适应性系统其实是非常简单的。因为就如我们所知的那样,仅仅需要假设一个非常简单的信息加工系统,就能解释人类在诸如国际象棋、逻辑推理和密码破译之类的问题解决任务中的活动。在某一特定环境下,环境的要求与信息加工系统的一些基本参数(尤其是系统记忆的特征)会产生交互作用,从而导致信息加工系统产生出各种复杂行为。(p.870)

计算模型能捕获人类思维的许多方面,包括判断和决策。在这些模型中,不可或缺的部分是符号(例如,对“黄色”或“典当”或“11”这些概念的理论表征)以及在比较、组合、记录(记录到记忆中)符号时的操作。因此,在下国际象棋的例子中,符号可用于表征棋盘、棋子、规则,在更复杂的层面上,还能表征目标和取胜的策略。在认知科学中,一项最基本、也是在不断进行中的研究,就是对这些表征的内容进行分析,同时描述人们用于思维的自然“心理语”(mentalese),并将其与生物基质联系起来(例如,Pinker,1997,2007)。为了达到本书的目的,我们将初步描述心理表征,以此来阐述决策过程认知模型的“知识”部分。

认知理论的另一部分主要描述基本的信息加工过程,人们依靠这一过程来存储、比较表征,并将其转换成富有成效的思维。我们必须认识到,这些操作大多是无意识的。尽管我们能够意识到(并报告出)认知加工的某些方面,比如潜在加工过程的符号产物(如心算时的数字加工),但认知系统的绝大部分都是无意识的。因此,我们对认知科学的第一认识是:我们能将判断、决策这些智力成果视为其具有计算机特征,它能被分解成符号表征和对符号表征的操作。另外,我们要强调的是,在这个意义上,自动思维和控制性思维都能被概括成计算模型。

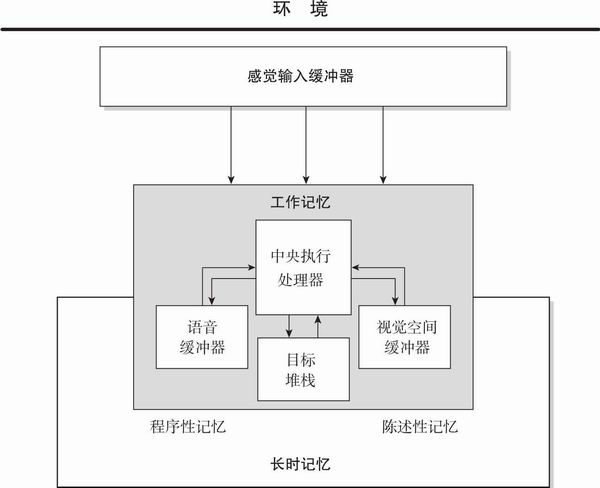

对认知科学的另一重要认识关乎(大脑)运算机制的特性。自1970年前后起,人们对人类心理的“认知构架”达成越来越多的共识。早期理论认为认知系统包含三种记忆存储:感觉输入缓冲器(sensory input buffers),它能在几秒钟内保存和转换输入的感觉信息;有限的短时工作记忆(short-term working memory),大多数有意识的思维都发生在短时工作记忆中;容量无限的长时记忆(long-term memory),它用于存储概念、表象、事实和程序。这一模型为简单的记忆成果提供了很好的解释,但如果要解释更为复杂的推理、判断或决策行为,就显现出其局限性。现代理论则区分了更多种加工模块(processing modules)和记忆缓冲器(memory buffers),但所有这些部分都与中央工作记忆(central working memory)相连(图1.1,John Anderson对现代计算机的工作方法做了一个很好的介绍,2000)。

在这个多模块模型中,包含输入和输出模块,前者对来自各感觉系统的信息进行编码(依靠某一或某些记忆缓冲器),而后者产生运动反应。工作记忆好比是一个工作台的表面,所有的项目(问题)都需在这个工作台上完成。工作记忆是系统的中心枢纽,包含一个中央执行处理器(central executive processor)、一个用于组织加工的目标堆栈(goal stack)、至少两个短时记忆缓冲器,缓冲器用于保存目前正在使用的视觉和语音信息。系统中另一个重要部分是长时记忆,它包含各种信息,包括用于思考和决策的程序。许多行为研究(例如,对心算过程的系统研究)和脑功能研究的结果都支持这种关于认知系统工作模块的划分方法。在第13章中,我们会介绍一些用神经科学方法对决策过程进行分析而得到的有趣结果。

在解释判断和决策现象时,记忆存储的两个特性起到关键作用。第一,工作记忆的有限容量可用于解释非最优选择和非理性行为。正如Newell和Simon(1972)所述(见上述引文),“在某一特定环境下,环境的要求与信息加工系统的一些基本参数(尤其是系统记忆的特征)会产生交互作用,从而导致信息加工系统产生出各种复杂行为”(p.870,楷体为本书作者所加)。James March和Herbert Simon(1958)在决策中引入了有限理性(bounded rationality)这一概念,其内涵近似最优行为。而对于偏离最优行为的主要解释是:由于工作记忆对人们能使用的信息数量有限制,因此,我们没有计算最佳解决方法的能力。第二,我们经常参考曾经学习过并存储在长时记忆中的许多事实和程序。因此,国际象棋特级大师和初学者的差别在于他们大脑中存储的曾下过的棋局和各种妙招的知识有天壤之别,依此类推,在于特殊的分析技能(好比一个受过教育的人关于算术算法的知识),所有这些东西都永久地储存在长期记忆中。(还记得之前我们所说的内容吗?工作记忆的差异并不能解释新手和特级大师在象棋技能上的差异;研究表明,初学者和特级大师的工作记忆容量相似,因为在面对随机摆放在棋盘上的棋子时,两类棋手能记住的棋子数相当。实际上,特级大师所拥有而初学者欠缺的,其实是长时记忆中所存储的有关国际象棋的知识。这就能解释为什么在面对一个“有意义”的棋局时,特级大师所能记住的棋子数就会大大增加。)

图1.1 人类信息加工系统概览图(箭头代表信息的流向及一部分到另一部分的控制)

然而,工作记忆对我们使用信息数量能力的限制并不是“有限理性”的唯一来源。比如,在一些简单情境中(如,把心理治疗过程中遇到的虐待儿童者的特点和所有虐待儿童者的特点自动联结),之前讨论过的自动联结也会对理性思考造成阻碍。“信息超载”是有限理性的一个充分条件,但非必要条件。

1.4 从“最黑暗”的精神分析和行为主义到认知

本书所讨论的绝大多数研究都是在过去的半个世纪内完成的。为什么呢?因为在20世纪50年代前,心理学由两个流派主导:精神分析理论和行为主义,它们在20世纪早期大为流行,但这两个学派没有一个将思维看做决定人类行为的重要因素。

精神分析理论最关注无意识(也译作“潜意识”)需求和欲望,即使是防御机制,也被认为在很大程度上是无意识的,个体几乎觉察不到它们。通过防御机制,人们将无意识冲动转换成被社会所接受的行为或者神经质行为。(那些自称能觉察到防御机制的人被认为是在通过“理智化”而否认自身的问题;只有精神分析学家才能真正地了解它们。)

尽管在某些情境下,人们仍旧会教条地接纳精神分析理论,但由于它无法解释20世纪中一个重要的“精神病”——纳粹主义,所以人们对它的质疑也就越来越多。精神分析理论对纳粹主义的解释是:那些犯下弥天大罪的纳粹领导人一定具有该理论提出的某种病态。另外,这些病态还与童年时期的病理和精神创伤有关。根据精神分析理论,一个人成年后表现出异常,关键在于其童年期所受的精神创伤。正如诗人华兹华斯所说的那样,“儿童是成人之父。”事实上,Walter C.Langer在1943年发表了美国战略服务局报告,该报告致力于剖析希特勒,并根据他的“性心理变态”来预测他未来的行动。据说,由于希特勒无法进行正常的性交往,因此有人认为他会当着自己情妇的面来大小便,从而达到释放性欲的目的。然而,之后人们证明了希特勒并不存在所谓的“性心理变态”。除此之外,Langer(1943/1972)还写道,希特勒因为与其长官搞同性恋,方才在第一次世界大战中幸免于难。但是,所有的这些说法都没得到历史证据的证明。其实,希特勒是将自己提出的理论——个人生命无关紧要——应用到了自己以及其他人身上,所以才会毫不犹豫地置身于一个极端危险的情境,选择做一名战场信使,而且拒绝被提拔到一个较为安全的角色。

精神分析理论不曾提及希特勒对世界的基本认知假设、他的思维风格、他对问题的建构以及他在解决问题时所使用的启发式。相反,该理论用他对残暴父亲的仇恨和对母亲德国身份的无意识认同来预测其行为。精神分析理论对希特勒唯一正确的预测是,他不可能成功(这是显而易见的),但在预测其他行为方面则一无建树。另外,研究者让纽伦堡战犯审判的被告完成罗夏墨迹测验,并对测验进行了仔细的分析,结果并未发现他们有性心理紊乱或儿童期问题。这些男男女女都是普通人,非常普通的人。若干年后,通过研究阿道夫·艾希曼(犹太人流亡中央总局的指挥者,致使百万犹太人死于纳粹政权),哲学家汉娜·阿伦特提出了“平庸之恶”一语。

1963年,斯坦利·米尔格拉姆发表了一项令人震惊的研究结果——“破坏性服从”。在这项心理学研究中,他发现,各种各样的被试在实验时都会向一个陌生人实施极度痛苦并可能致命的电击,前提是有一个“为该事负责”的实验者敦促被试这么做,且受害者和被试之间的物理距离较远。(尽管“受害者”并不会真的受到电击,但实验者让被试相信“受害者”的确会受到电击。)实际上,米尔格拉姆并非在问:“纳粹主义者和我们有什么不同”,相反,他是在问:“我们和纳粹主义者有何相似之处”。他对后一个问题的回答要优于其他人对前一个问题的回答。后续研究证明了“平庸之恶”这一假设,也证明了即刻的社会情境会导致普通人做出非常残忍的(或英勇的)行为(Ross & Nisbett,1991;Zimbardo,2007)。

与精神分析理论形成鲜明对比的是行为主义学派,该学派认为,行为之后出现的强化(奖励或惩罚)决定了这一行为是否会成为习惯。与精神分析理论相同的是,行为主义理论也认为意识并不重要,充其量只是一种“伴随现象(epiphenomenon)”。B.F.斯金纳,这位历史上最有名的行为主义心理学家说道:“真正的问题不在于电脑是否有思考能力,而是人类是否有这种能力。”在另一点上,行为主义和精神分析理论也有共同点,那就是它的失败并不归结于任何直接的“反证”,而是归结于它不能对一些重要现象给出有力的解释。例如,从行为主义学者的视角出发,他们对日常交流和对话、类似心算或下象棋之类的智力成果、稍显复杂的赌博决策等都不能做出有用的分析。实际上,在谈到这些现象时,行为主义学者就变得非常“认知化”,以至于很难把他们和那些在认知大旗下自信前行的心理学家们区分开来(Rachlin,1989)。

即便对最基本的学习过程,行为主义所提供的解释似乎也远远不够。举例来说,人类和动物并非通过条件作用而学会避免或害怕某些食物或危险。小孩特别害怕蛇和蜘蛛,老鼠(和小孩)对某些味道与恶心的配对格外敏感(Garcia & Koelling,1966;Mineka & Cook,1993;Seligman,1971)。我们已准备好(可能是通过演化选择的形式)去学习某些联结(尤其是“因果”联结)而非另一些。行为主义的条件反射定律并不适用于所有的刺激和反应。一个相关的研究结果是,对很多形式的学习来说,我们对相倚事件有意识的了解是一个重要的调节变量,甚至可能是必要条件。很多巧妙的实验都证明了“强化相倚”不仅可能会决定行为是否重复出现,在很多领域(尤其是口语行为),这种有意识的觉察是关键的决定性因素(例如,参见Dulaney,1968)。这一发现和一般的“效果律”相矛盾,“效果律”认为结果的影响是自动的。

Marvin Levine、Gordon Bower、Tom Trabasso和Jerome Bruner以及其他早期认知心理学家的研究均表明,要理解行为就很有必要研究人类的头脑(见Levine,1975,这一革命性研究的历史)。他们的实验叫做概念识别(concept identification)实验,实验中给被试呈现一些几何图形,它们在各种属性(通常是大小、形状、颜色)上有所差异。被试的任务是通过把这些刺激归为两类来识别主试心中用于分类的规则(即“概念”)。例如,规则为“红色图形放在左边、绿色图形放在右边”。当被试每次完成分类后,他们仅仅被告知“正确”或“错误”。当他们的分类连续正确(连续10次正确)后,就认为他们已经正确识别了概念。

对这一任务中的反应,行为主义只关注对每次选择的强化(被告知“正确”或“错误”),他们认为,意识到的觉察不会影响分类。早期研究的结果似乎支持这种分析。例如,有些被试能非常完美地完成分类任务,但却说不出主试心中的规则(但如果强制要求他们必须说的话,他们还是能说出的;之所以一开始说不出,是因为他们不确定自己的答案是否正确);在另一些任务中,被试并不能如预期那样完美地学会规则(也可能是因为主试心中的概念本身就是模棱两可的)。另外,在概念识别实验中,所有被试的平均成功率似乎是逐渐提高的,这和运动技能的学习非常相像。

然而,随后的一些实验却巧妙地证明,这些任务中的学习并不是渐进式的,事实上,它是“全或无”的。由于人们拥有主动去做假设检验的思维习惯,因此,学习的过程应该是:每当主试宣布前一次分类错误后,被试总会继续寻找正确的规则。在实验中,首先,研究者们分别分析了每一位被试的反应,并总结了最后一次错误之前的正确与错误反应的模式。如果如大多数强化理论所预测的那样,学习是一个渐进的过程的话,那么对于每一位被试来说,正确分类的概率应该从0.5(“正确”的随机概率)开始逐渐提高。然而,事实上,“正确”的概率维持在0.5的水平。之前研究者所发现的概率递增的现象只不过是人为导致的,因为研究者将所有被试的反应求了平均,而实际上他们是在实验中不同的时间点上正确识别了概念。此外,无论错误发生在实验的哪个阶段,犯错之后的分类模式都是难以辨别的。因为犯错表明被试“尚未识别概念”,因此,在每次错误前,被试的表现应接近随机概率。被试仍旧发生错误,就说明了被试还没有真正地掌握主试心中的规则。

Marvin Levine(1975)证实,被试“意识到的想法”(conscious beliefs)能很好地预测他们的反应、特定的犯错模式和学习所需的时间。在一个非常巧妙的实验中,他证明了如果被试没有预期到某一概念,或者被试的“假设集合中不存在某一概念”,那么即使是一个非常简单的概念(例如,把所有刺激放在左边),被试尝试上百次也不能正确地识别它。Bower和Trabasso(1968)使用了一种他们称做“交替反转”的实验程序,即每当被试第二次犯错后,主试便反转规则。例如,一开始,“正确”的规则是“把红色图形放在左边、绿色图形放在右边”。但当被试第二次将绿色图形放在左边(或将红色图形放在右边)时,“正确”的规则就被反转,变成“把绿色图形放在左边、红色图形放在右边”。之后,规则不停地反转——每当被试第二次犯错,规则就反转一次。对于把红色图形和绿色图形放在同一边,所有被试都会接受大致相同次数的“强化”,除非在其第二次犯错之前就足够幸运地识别了概念。如果学习只是一个简单的强化过程的话,被试应该永远都无法正确地识别概念。但事实上,他们的确学会了。总体上来说,相对于规则不反转的比较组,规则反转组的被试大致经过相同次数的错误后成功地识别了规则。

很明显,主动进行假设检验在主试的强化和被试所表现出的行为之间起到了中介作用,不然我们就很难解释分类任务实验的结果。而且,这种假设检验思维是一种有限的思维。例如,对于那些能完整地回忆出自己之前的表现和主试反馈的被试来说,在面对Bower等人的交替反转程序时,他们可能会备感困惑(他们甚至会觉得主试的表现十分怪异,因为在正确识别概念之前,他们被告知错误的次数远少于所有尝试次数的一半)。本书所描述的正是这种有限的假设检验思维,本书也写给拥有这种思维的人们。

作为决策者,人类会谨慎地权衡不同行为后果并从中进行挑选。但精神分析理论和行为主义理论都不把人看成这样的决策者。而且,它们也都未能对人类的决策行为给出很好的解释。今天的大多数心理学研究者都认同一个说服力极强的假设,即思想和信念导致行为,而认知理论则是理解并改进重要行为的最佳途径。为什么陪审团认定某被告为杀人犯?为什么医生诊断出某病人患有肾小管阻塞?为什么飞行员要把延误的航班降落在另一机场?如果想知道这些问题的答案,最佳途径便是了解他们在决策之前是怎样想的。本书正是利用这些认知科学概念来更好地理解人们的判断和选择。

1.5 选择的质量:理性

如果要我们对如何做出好决策给出建议的话,我们必须先说一下什么是不好的决策。一个决策是好是坏并不能用决策的结果做出清晰的判定。例如,大多数人都认为在同时投两个骰子的游戏中,赌两个骰子都是一点(俗称“蛇眼”)的人是愚蠢的(因为出现这种情况的概率仅为1/36)。另外,我们也认为下这种赌注的人不是一个好的决策者,即使他碰巧投出了一个“蛇眼”。但是,如果此人因借高利贷无法偿还而面临被痛打甚至死亡的危险,而下此赌注又是唯一可避免危险的筹钱方式的话,那么我们可能不会认为这人很愚蠢。这一例子表明,人们会根据决策的结果、结果的概率以及结果在决策当下对决策者的价值来判断某一决策明智与否。例如,与一个胜利的将军相比,失败的将军发起冒险行动就显得更为明智。军事冒险的失败并不能说明失败方的决策能力低,恰恰相反,对于即将要失败的一方来说,进行冒险显得更为“理性”。

那么,什么是理性呢?通常来说,这个词语常常用在纯粹以自我为中心的评价中,例如,“我所做的决策都是理性的,而我所反对的都不是理性的。”偶尔,我们也会采取一个更为宽泛的视角,不仅以自己是否认同来判断一个决策的理性与否,还通过决策者是否取得了“最佳利益”来判断——尽管我们在定义所谓的“最佳利益”时也存在自我中心的可能。正如我们所说的那样,所谓好的决策是指在某一情境中选择可行的途径去达到决策者的目标。因此,以希特勒为例,尽管我们无法认同他所有的选择,但其中的某些决策可以被视做是理性的(另一些行为则是非理性的)。

在本书中,理性(rationality)具有狭义的技术性定义,我们并不能将其作为标准来判断决策是好还是坏。一个理性的选择需要满足四个标准:

1.基于决策者目前的资产。资产不仅指金钱,还应包括生理状态、心理能力、社会关系和感觉。

2.基于选择的可能结果。

3.当选择结果不确定时,可用概率论的基本原理去评价结果的可能性。

4.在与每一个选择的可能结果相联系的概率、价值和满意度约束之下,理性的选择应具有适应性。

难道我们不是按上述标准来做决策吗?当然不是!例如,第2章会详细谈到,决策时,我们不仅会受当前状态的影响,而且还会受习惯性状态的影响,而这显然违反了前两条标准。过去的事情已经过去,且不可改变,但我们对未来的决策常常会不理性地受其影响。在第9和12章中,我们会告诉读者,人们不仅对实际的决策后果敏感,而且还会关注用于描述后果的框架。从第4章到第10章,我们会不惜笔墨来讨论认知启发式(基于有限理性的经验规则),人们常采用这些启发式来判断未来的可能性,而这些启发式却系统性地违背了概率论。最后,第8章到第11章将会介绍一些能避免这些问题的决策方法。

实际上,存在一些常用的决策程序,它们与理性标准并没有直接关联,这些程序包括:

1.习惯,人们习惯选择之前选过的选项;

2.一致性,选(你认为的)大多数人会选的选项,或模仿自己所钦佩的人所做的选择[Royd和Richerson(1982)指出,总体而言,模仿成功人物是具有适应性意义的,但也并不总是如此,例如,模仿某一摇滚明星或你欣赏的某一职业运动员的吸毒行为];

3.基于(你理解的)宗教原则或文化背景进行选择。

理性的四条标准有其哲学根源。如果违反了任何一条标准,那么决策者就会得到矛盾的结论,尽管这些结论基于相同的偏好和知识。具体而言,如果人们违反了这些标准,那么他可能发现某一行为既是可取的又是不可取的;或者选项A比选项B更有优势,同时,选项B也比选项A更具优势。例如,如果一位企业经理在关注公司现有资产的同时,还关注与过去相比资产是增长了还是减少了,那么他就有可能发现继续投资一个亏本项目既是明智的又是愚蠢的;如果一位医生根据自动思维规则而不是概率规则来进行概率推理的话,他很有可能认为某病人既应该又不应该接受手术;如果陪审团也这么推理的话,他们很有可能觉得某被告既有罪又无辜。由于事实并不矛盾,所以,矛盾思维是一种非理性思维。对事实的判断不能既对又错。

1.6 现代决策理论的产生

理性思想的源头在哪里?它起源于文艺复兴时期的意大利。例如,Girolamo Cardano (1501~1576)等学者在分析赌博行为时就提到了理性这一概念。Girolamo Cardano是一个多才多艺的人,集数学家、物理学家、会计师、铁杆赌徒等多种身份于一身,他还发明了密码锁。尽管他对风险决策有深入的见解,但他在实际赌博中仍经常输钱,这是因为他的计算能力比较糟糕,因此在分析随机情境中的数据结构时经常出错。然而,理性决策理论发展的真正动力来自一本名为《博弈论和经济行为》(Theory of Games and Economic Behavior)的书,此书于1947年问世,作者是数学家John Von Neumann和经济学家Oskar Morgenstern。(此书在1944年的第一版中遗漏了一些重要的决策理论,因此我们引用的是1947年的版本。)John Von Neumann和Oskar Morgenstern根据期望效用(expected utility)最大化的原则提出了决策理论。该书并没有探讨行为本身,它是一项纯数学性理论工作,将效用理论应用于最优经济决策中。它与非经济决策相关联,之所以这么说是因为它的理论基础是通常的效用[utility,我们更偏好用个人价值 (personal value)一词],而不仅仅是货币结果。

通过分析简单的赌博情境,我们便能较为容易地理解期望效用准则。由于人们比较熟悉赌博情境,而且它也容易界定,因此我们将大量使用赌博情境(就像这一领域的多数学者一样)来解释决策理论的基本概念,当然,我们也会举一些日常生活中与金钱无关的例子。例如,想象你面临以下两个选项:

(a)0.20的概率赢得45美元,否则一无所有。

(b)0.25的概率赢得30美元,否则一无所有。

在上述两个选项中,概率乘以金额就是期望值(expected value)。因此,选项(a)的期望值是0.2×45美元=9美元,而选项(b)的期望值是0.25×30美元=7.5美元。然而,人们并不会仅仅因为选项(a)的期望值高而选择它。在某些情况下,人们就会觉得30美元的效用大于45美元的五分之四的效用,根据这一理论,人们此时就会选择选项(b)。例如,一个人在一周快结束的时候已花完了所有的钱,他渴望的仅仅是足够他吃到下周一的钱。在这种情境中,此人可能觉得与1/4和1/5获得金钱的概率之间的差异相比,30美元和45美元的差异完全可以忽略不计。在Von Neumann和Morgenstern的理论中,他们将这种偏好总结为:0.25×30美元的个人效用大于0.20×45美元的个人效用。我们把30美元的效用写作U($30),把45美元的效用表示成U($45)。如果用代数简单表示的话,就是当且仅当U($30)/ U($45)〉0.20/0.25(= 4/5)时,0.25×U($30)〉0.20 ×U($45)才成立。

实际上,在上述情境中如被问及,大多数人都会选择选项(a)。但是,如果面临以下这一选择时,人们则更偏好选项(b′),获得30美元的选项:

(a′)0.80的概率赢得45美元,否则什么都得不到。

(b′)确定赢得30美元。

如果一个人在第一个情境中选择(a)而在第二个情境中偏好(b′)的话,那么他其实违背了Von Neumann和Morgenstern依据期望效用提出的决策原则。如果使用之前所述的代数来表示的话,相对(b)人们更喜欢(a)就应该写成0.20×U($45)〉0.25×U($30),或者写成U($45)/U($30)〉0.25/0.20 = 5/4。然而,相对(a′)人们更偏好(b′)应表示为0.80U($45)〈U($30),或者U($45)/U($30)〈1/0.80 = 5/4。很显然,两种选择在逻辑上(代数上)是矛盾的。这表明,决策理论不仅能说明什么是理性,还能通过比较人们的选择来检验人们是否理性。

另外,如果一个人在面对两个赌博候选项时,偏好其中的一个,但却愿意为另一个下更多赌注的话,他也违背了期望效用理论。举例来说,在上述第二个选择情境中,违背期望效用理论的人可能偏好确定赢得30美元的选项(b′),但是他意识到选项(a′)的期望值更高(36美元对30美元),于是为选项(a′)下更大的赌注。由于决策理论认为,每个选项的效用和为每个选项所下的最大赌注的效用是相等的,因此,如果某人偏好某一选项,但不把最大赌注下在它身上,这就说明,从内隐的层面来说,此人偏好更少的钱。但由于金钱具有正性效用(这是一个“不证自明”的假设),由此来看,这种人是非理性的,因为较小的金额只有在加上一些钱数后才等于较大的金额。那么,哪些情况会导致这些矛盾现象的出现呢?在第12章和第13章中我们将进行详细的讨论。

然而,更为重要的并不是有些决策的确会违背期望效用理论,而是期望效用理论的前提是我们先前所说的理性的四条标准。因此,违背期望效用理论的决策也同样违背了好决策的标准,而这些标准非常简单、十分基本,也很有道理,人们在做重要的决策时都愿意遵循这些标准。决策理论没有说明决策者应该满足哪些欲望,也就是说没有说明各种结果的效用应该是什么,但它暗示了一些选择和其他偏好之间有很强的关联。

Von Neumann和Morgenstern的《博弈论和经济行为》(1947)一书激发了人们对效用理论的兴趣,许多数学导向的研究者得出了一些期望效用最大化的结果,而之前的公式并不能体现这些结果。另一些研究者则认为之前提到的基本公式可能有误,但他们并不提倡废除理性的四条标准,相反,通过一些令人信服的例证,他们主张理性的决策者应该按照那四条标准来进行决策,而不是按照期望效用最大化原则。起初,研究者都将关注点聚焦于决策者应该如何决策这一规范性问题上。然而,随后人们开始对描述性问题感兴趣:决策者(人、群体、组织、政府)实际会如何选择?实际选择会遵循期望效用最大化原则吗?

研究者会如何解答这一问题?很大程度上得看他是哪个领域的专家。传统的经济学家通常是在广阔的经济学背景下观察许多决策者的综合行为,因此,他们满意地发现“期望效用最大化”的确能准确描述人们的实际决策行为。诺贝尔奖获得者、行为科学家Gary Becker(1976)认为,“人类所有的行为都可以被看做根据一系列稳定性的偏好、最大程度地收集有利信息并从各种来源获得数据,从而使自己的效用最大化”(p.14)。Becker和他的许多同行都非常重视这一观点,对其进行了深入的验证,并且提供了关于非金融、非市场行为(包括婚姻、教育和凶杀)的研究证据。

我们有理由乐观地认为,理性的期望效用原则和描述性理论(人们实际会如何选择)是一致的。毕竟,人类的决策习惯是由上百年的进化选择所“设计”的,退一步说,就算进化不足以决定人类的决策习惯,一生的适应性学习经历也会塑造我们的决策习惯。那些真正意义上不具有适应性的习惯会惨遭进化和学习过程的淘汰。乐观地说,也许只有理性的决策习惯才会被完整地保留下来。

然而,研究个人和组织决策的心理学家和行为经济学家却与传统经济学家持有截然相反的观点。在他们看来,个体和社会决策群体的选择不仅往往会违背“期望效用最大化”原则,而且经常明显是非理性的。(回顾一下,这里探讨的非理性是指决策者违背理性决策原则,做出相互矛盾的选择。我们不讨论决策者的目标性质,我们关注的是决策者为何没能合乎逻辑地追求目标,无论这些目标是否可能针对个人。)研究者最感兴趣的内容并不是人们为什么是非理性的,而是人们为何系统地表现出非理性,这与人类自动的或“有限的”思维习惯有关。第4~10章将详细讨论这些系统的非理性行为。

一些行为科学家认为,理性模型并不是完美的描述性模型,同时,他们对Becker等研究者的观点提出批评。如果用效用而不是具体价值(如美元)来详述决策理论的话,那么研究者就会先假定一些最大化原则起作用,然后再据此去定义效用。这样的逻辑显然是不合理的,好比断言所有人都是“自私的”,因为根据定义人们总是做那些他们“想做的”事。[James Buchanan(1978)指出,当用“效用”一词来描述标准经济学理论的话,很多理论都趋向成为“空虚的真”(vacuously true),但用“金钱”替换“效用”后,这些理论就被证伪。另外,为维护自己所使用的偏心理学的研究方法,Herbert Simon(1959)指出,为了使期望效用理论有描述性作用,在解释和说明时有一些扭曲是必要的。]其实,要证明这些原则不具有描述性,最好的方法就是对照理性决策的四条标准(见上文),这样便能发现它完全是非理性的。

本书将呈现判断和决策这一复杂领域的各种具有代表性的研究方法,从理性的规范性假设开始(与之相伴的常是另一乐观的概念,即人们的实际决策行为大体上是理性的),也包括描述人们实际如何行为的认知描述性假设。要理解理想化的、适应性理性的观点和人类实际的决策过程,我们既需要自上而下的规范性方法,也需要自下而上的描述性方法。除此之外,只有了解人们何时能做出适应性的理性行为,我们才能真正地洞察人性。也许,最为重要的是,知道人类的行为何时背离理性模型,这才是改进基本思维技能的第一步。

参考文献

Anderson, J.R.(2000).Cognitive psychology and its implications (5th ed.).New York: Worth Publishers.

Anderson, J.R.(2007).How can the human mind occur in the physical universe? New York:

Oxford University Press.

Arendt, H.(1963).Eichmann in Jerusalem: A report on the banality of evil.New York: Viking Press.

Bartlett, F.C.(1958).Thinking: An experimental and social study.New York: Basic Books.

Becker, G.(1976).The economic approach to human behavior.Chicago: University of Chicago Press.

Bigelow, J.(Ed.).(1887).The complete works of Benjamin Franklin.New York: Putnam.

Bower, G.H., & Trabasso, T.(1968).Attention in learning.New York: Wiley.

Boyd, R., & Richerson, P.J.(1982).Cultural transmission and the evolution of cooperative behavior.Human Ecology, 10, 325-351.

Buchanan, J.M.(1978).Cost and choice: An inquiry in economic theory.Chicago: University of Chicago Press.

Dulaney, D.E.(1968).Awareness, rules, and propositional control: A confrontation with S-R behavior theory.In T.R.Dixon & D.R.Horton (Eds.), Verbal behavior and general behavior theory (pp.98-109).Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Garcia, J., & Koelling, R.A.(1966).The relation of cue to consequence in avoidance learning.Psychonomic Science, 4, 123-124.

Gardner, H.(1985).The mind’s new science: A history of the cognitive revolution.New York: Basic Books.

Langer, W.C.(1972).Adolf Hitler: The secret wartime report.New York: Basic Books.(Published version of Langer’s 1943 Wartime Report to O.S.S.)

Levine, M.(1975).A cognitive theory of learning.Hillsdale, NJ: Laurence Erlbaum.

March, J.G., & Simon, H.A.(1958).Organizations.New York: Wiley.

Milgram, S.(1963).Behavioral study of obedience.Journal of Abnormal and Social Psychology, 67, 371-378.

Mineka, S., & Cook,M.(1993).Mechanisms involved in the observational conditions of fear.Journal of Experimental Psychology, 122, 23-38.

Newell, A., & Simon, H.A.(1972).Human problem solving.Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Pinker, S.(1997).How the mind works.New York: Norton.

Pinker, S.(2007).The stuff of thought: Language as a window into human nature.New York: Viking.

Rachlin, H.(1989).Judgment, decision, and choice.New York: W.H.Freeman.

Ross, L., & Nisbett, R.E.(1991).The person and the situation.NewYork: McGraw-Hill.

Seligman, M.E.(1971).Phobias and preparedness.Behavior Therapy, 2, 307-320.

Simon, H.A.(1959).Theories of decision making in economics and behavioral science.American Economic Review, 49, 253-280.

Simon, H.A., & Chase, W.G.(1973).Skill in chess.American Scientist, 61, 394-403.

Von Neumann, J., & Morgenstern, O.(1947).Theory of games and economic behavior (2nd ed.).Princeton, NJ: Princeton University Press.

Zimbardo, P.(2007).The Lucifer effect: Understanding how good people turn evil.New York: Random House