记者:你还没有拿定主意?

尤吉·贝拉[1]:据我所知并非如此。

2.1 决策的定义

何谓决策?有个非常形象的比喻:一个人驻足于岔路口,然后选择一条路线,其目的是为了达到渴望的目标,或者避免不愉快的结果。其实这就是决策。在进化的过程中,通过自然选择,我们具备了一些最基本的决策能力,其中最重要的就是趋利避害——哪一片水池、哪一片田地、哪一棵果树、哪一个洞穴、哪一个陌生人、哪一个同伴是可以接近的,而哪一些是必须要避开的。在史前时期,糟糕的决策会以一种戏剧性的方式遭到惩罚,正如哲学家W.V.O·奎因(1969)所言:“有一些生物体,由于世代累积的一些错误来到这个世上,具有一种异常凄惨但又值得称颂的倾向,即在繁殖他们的后代之前死去(p.126)。”换句话说,对于那些对未来做出错误预测,并因此做出糟糕决定的动物(也包括人类)来说,他们通常在将他们的基因传递给下一代之前就已经死去了。这也是为什么我们人类以及其他动物善于做出生存决策的原因之一。

如果对在现代社会我们称为决策的那些情境进行一个统计,其结果将与那些我们在史前时期所作的重要决策大相径庭。比如,在下个学期我要选择哪门课程?被告是无辜的还是有罪的?我是否应该把我退休后的投资由股票转向房地产?我该买哪辆车?当然,有一些决策一直对我们的生存和幸福感至关重要:我是否该和现在的伴侣结婚?我该选择手术还是化疗?

表2.1给出的关于“决策”的例子是从几个调查中截取的,给出这些例子的人包括学生、退休人员、历史学家以及决策教科书的作者(进一步研究请参见Allison,Jordan,& Yeatts,1992)。(我们将这些例子原汁原味地呈现给大家,并没有经过任何编辑或改动。)值得注意的是,这里给出的所有决策都是有意的,是人们可以意识到的心理过程,但是不可否认,有一些决策是高度自动化的心理过程。举例来说,将自动驾驶行为分解为一系列决策所构成的过程有其独特的意义;另外,有大量的科学论文都把以微秒计的眼睛扫视运动看做决策过程(Newsome,1997)。然而,本书的大部分内容所关注的都是有意的、可控制的决策过程。另外,自主控制下的行为会有一个延伸性和长期性的结果,它们通常也被纳入到决策的范畴中,因此,在本书中,我们对此类决策也进行了简要的探讨,尽管在这一序列中,只有最初的行为事件才符合我们在本书中对决策过程的定义。例如,当我们说某个人做出了一个减肥的“决策”时,那么这个人为减肥所做出的长期的、持续不断的努力也被看做“决策”的一部分。但是,在执行和坚持上述“决策”过程中所做出的行为就超出了本书的探讨范围。

依据其科学定义,决策应该是特定情境中的一种反应,它由三部分组成:第一,有不止一个行动方案可供选择(例如,在岔路口选择向左还是向右)。第二,决策者对每一个行动方案所带来的结果和未来事件会形成一定的预期,预期可能会以信心程度或者概率的形式呈现(例如,你可能会形成这样的一种看法:右手边的路在一公里后将走到尽头,而左手边的路将引领我们到达一个风景秀丽的湖边,那里将是野营胜地)。第三,与可能的结果相联系的后果可以在一个连续体上得到评估,而这一评估所依据的是当前的目标和个人的价值观。

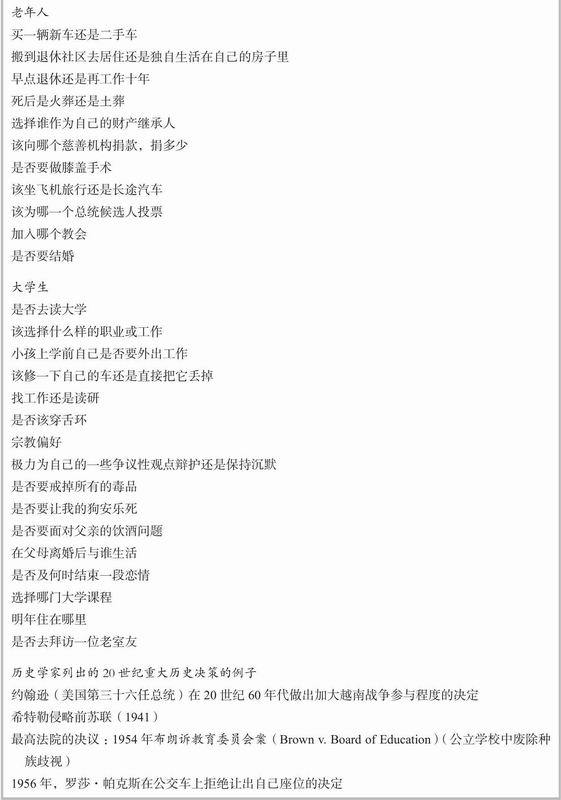

表2.1 四类不同被试列出的关于“决策”的例子

表2.1 续表

上述定义存在的问题就是它涵盖的情境太多了,它甚至可以作为有意行为的一个定义,而不仅仅是决策行为。这就是为什么我们要搜集一些决策行为的实例,并依赖它们更为确切地界定决策行为,从而使读者能够分辨出到底哪些行为才算是我们这里所界定的决策行为。表2.1当中的例子均符合决策的三部分定义:两个或者更多的行动方案、影响相关结果和事件的不确定性,不同的事件所带来的积极或消极的后果。我们对客观事件会有一定的信念,同时,我们对这些事件又会有一个主观评估,而上述两个过程的整合正是决策的精髓所在。

2.2 图解决策

在本书当中,我们会运用“决策树”这样的图解形式来描绘决策情境。这些图解的主要作用之一是对个人或公众决策情境中的一些要素进行总结,以便于将科学决策理论所涉及的一些原理加以运用,从而选择最佳行动方案。我们将在第11章当中介绍这种应用性的“决策分析”方法。我们先介绍一下构建图解的方法,以便于我们运用图解来描述任务和情境,而任务和情境在决策行为的研究中是非常重要的。

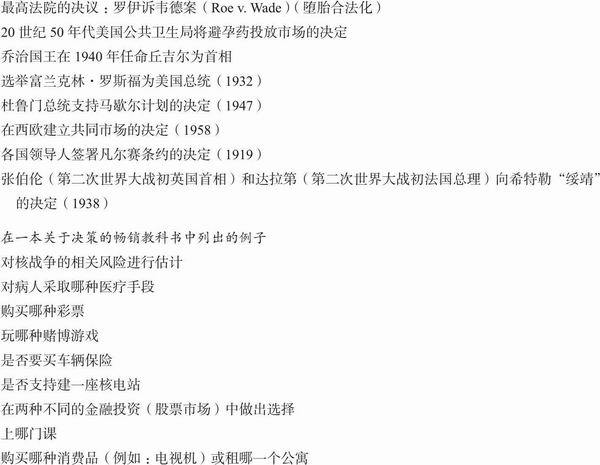

图2.1 一个假想的医疗决策情境:面对一个显而易见的膝盖损伤时,需要做出是否手术的决策

决策树状图有一个约定俗成的惯例:我们用一张布满选择点和结果的假想地图来表示情境,这些选择点和结果会导致相应的后果,就像道路上表示岔路口的路标以及沿路的各种事物。譬如,我们下面将对一个膝盖受伤的医疗情境进行描述,如图2.1所示。在最左侧是一个选择点,我们用方框(□)来表示,“选择点”表明决策者要选择一个行动方案;线表示选择不同的行动方案将会导致的不同结果。拿上述医疗情境为例,我们可以设想两种可能的行动方案:做膝盖手术或者不做膝盖手术。我们用圆圈(○)来表示决策者无法控制的因素,它们表示一些不确定的结果,可能是竞争对手的行动方案,也可能仅仅是另外一个不能完全准确预测的代理人;我们既不能确定又无法控制从这些圆圈出发将会走哪条路径。还是以上面的医疗情境为例,上端的路径(“不做手术”)会导致两种可能结果:膝盖得到自然恢复(膝盖原本就是“正常的”)或者膝盖的情况仍然糟糕(它确实受到了损伤)。下端的路径代表了另外一种行动方案——“做手术”,它同样会带来两种可能的结果:手术成功(有必要进行手术,并通过手术解决了问题;当然也可能没必要进行手术)或者手术失败。

在图解的最右边,我们列出了可能的后果,这些后果都是和决策树中的选择点以及相应事件相联系的。我们将会用一些数字来概括决策者对于相关结果的评估(它们在传统意义上被称为“效用”,但我们更愿意称之为“个人价值”)。有时候,决策问题会运用数字来进行阐释,而这些数字与相应的后果相联系(例如,有金钱收益的赌博;与生死相关的医疗或政策性问题,这类问题通常会有一个“拯救生命-丧失生命”的表格)。对于这类问题,我们在陈述时可能会运用数字对相应的后果进行概括,但是需要注意的是,对于这些数值(比如,美元)来说,主观个人价值和预测及体验到的个人价值之间并不存在直接的线性关系。(我们在第9章和第10章当中将会探讨与此类评估相关的问题。)对于那些没有用数量化进行界定的后果,为简便起见,我们按照惯例用“0”(最差)到“+100”(最好)来进行描述。我们无一例外地把我们所能预见的最坏结果赋值为“0”(在决策树当中),并把最好的结果赋值为“+100”。上述医疗情境中,最坏的结果是“虽然做了手术,但膝盖的状况依然糟糕”(0);而最好的结果是“没有做手术,膝盖自然得以复原”(+100)。我们可能会把“手术成功”这一结果赋值为“+80”,而把“没做手术,膝盖状况不好”赋值为“+20”。[在这个保健组织以及各种形式的政府和私人健康保险林立的年代,对各种医疗条件下的生命价值“打分”(如“质量调整寿命年”)就显得尤为重要。]

决策者在对可能的结果进行判断时,往往具有一定的不确定性,对于这种不确定性程度,我们用另外一种方式——概率——来表示。我们会用数字的形式将这些结果的发生概率标在事件节点上(从0.00不可能发生,到1.00肯定会发生;尽管我们在谈论概率时经常会用其他形式的表示法,比如:熊队有70%的可能性击败包装工队,但是运用0.00~1.00的分值来确保计算的准确性是非常重要的)。比如:如果决策者判断膝盖不做手术也能恢复的概率为0.30,那么我们就可以把这个数字放在事件结点所引出的相应路径上。相应地,我们可以把0.70作为“不做医疗干预而膝盖状况不好”的概率。如果病人做了手术,我们可能会预期他得以恢复的概率会高一些,因此,我们把0.65作为上述情况发生的概率,相应地,即便做了手术,仍然有0.35的可能性膝盖不能得到恢复。

我们用概率(在0到1的范围内)来代表我们判断某件事将要发生的可能性。通常情况下,我们所指的概率是人们对某些事情的主观信念。尽管我们用到的数字可能会被数学家理解成一种正式的概率,但是,在这里我们并没有假设这些数字体现的是一种真实的概率。实际上,心理学研究有一个很重要的发现:主观概率和数学上精确的概率并不总是保持一致。(很多时候,我们在不确定情形下所作的判断会违反正式概率理论的一些法则,在第7章和第8章中我们将对这些情况进行概括总结。)在本书中,如果我们所指的是数学上的概率,我们会做出清晰的说明。(在本书的附录部分,我们介绍了概率运算中的数学规则。)

这些数字如何对后果的价值进行概括?结果的不确定性又是如何从人们对于决策情境的想法中提取出来的?本书不会花费太多的时间探讨上述问题,心理学家和经济学家已经发展出了很多有用的方法来解决这些测量上的问题。为了避免一些技术细节对读者的困扰,在本书中我们通常只会呈现一些具有说服力的数字。如果读者有兴趣深入了解这些方法,可以从其他资料中获取想要的信息(例如,Dawes & Smith,1985)。

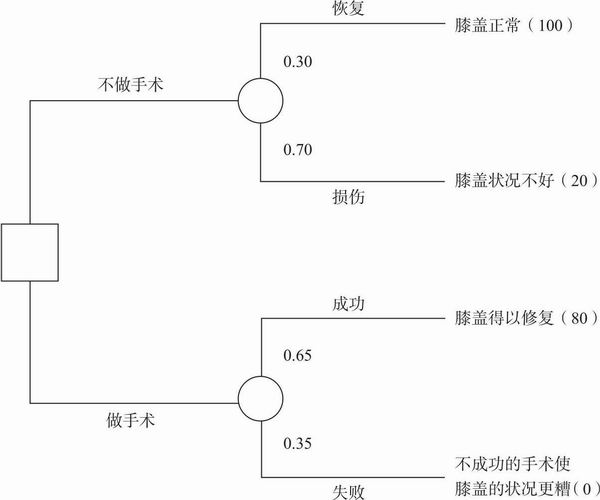

我们通常会用一些简单的赌博游戏来阐述决策的一些原理和习惯。在决策研究领域,赌博是最受欢迎的实验游戏,它能提供定义清晰、易于理解的两难决策情境,在这些情境中,我们确信参加实验的被试都希望在实际中“最大化”地赚取报酬。现在,让我们来看一个典型的赌博实验是如何用决策树状图的方式来表示的。考虑一下我们在第1章中所提到的两个赌博游戏:

(a)0.20的概率赢得45美元,否则一无所有。

(b)0.25的概率赢得30美元,否则一无所有。

图2.2以决策树状图的形式对这一情境进行了概括。如果某一结果能够用有意义的数字(比如,美元的数量)自然地进行度量的话,我们就会用这些原始数字来表示,这样看起来更加清楚。(对于一些比较主观的结果,我们才会用0~100的量表来表示。)另外一个有趣的问题是:人们的思维在两种情境中有多大程度的一致性?一个是简短而定义清晰的赌博情境;而另一个是模棱两可的日常生活情境(比如膝盖手术)。这个问题对于决策问题的研究者来说具有重要的实践意义。(Lopes在1994年对这个问题进行了非常细致的讨论。)我们将时常会自问这样一些问题:在研究赌博游戏中所获得的人们选择的结果能否推广到日常生活的决策中?我们知道了某人在虚拟赌博任务中的选择,就能预测他在相似的自然情境中的选择情况吗?

图2.2 用决策树来表示一个简单的赌博游戏,这样的游戏可能会作为一种实验情境

2.3 再论决策质量

决策树状图提醒我们,在理解任何决策时,至关重要的第一步就是描述决策发生的情境。这一步骤看起来似乎没什么意义,但如果我们想构建一个概括性的图解的话,就必须要面对这样两个问题:情境中包含什么?哪些要排除在外?而后者比前者更难回答。接下来,我们将面临另外一个有挑战性的问题:将决策中的不确定因素和价值予以量化。在心理学研究或者应用性的决策分析领域,还有另外一个问题,即推断另外一个人将如何评估决策情境,而解决这类问题通常是最为困难的。(许多精巧的研究设计都会创设这样一种实验情境,在此情境中,研究者会限制被试的思考过程,并试图理解这些限制对被试在此实验情境下的心理模式会有何影响。)

如果我们确信已经获得了被试在决策树状图中面对的决策情境,那么计算那些能带来最高预期结果的决策就变得相对容易了,这一过程可以通过应用决策理论的一些规则来实现(在第1章中所介绍的四个理性假设)。这一规则被称为理性预期原则(rational expectations principle),它通常可以用一个方程式来概括:

效用=∑(概率i×价值i)

这个方程的意思是:对于考量中的每一个备选行动方案(决策树中每一个主要的分支),我们都需要以其发生的概率,为其潜在后果赋予一个权重,然后把所有组成成分相加,从而产生出一个概括性的评估,我们将其称之为每一备选行动方案(最左侧的每一个分支)的期望效用。在医疗决策的例子(图2.1)中,根据该计算方法,我们可以得出“做手术”的期望效用为+52([+80×0.65]+[0×0.35]),而不做手术的期望效用为+44([+100×0.30]+[+20×0.70]),也就是说,理性的决策应该是去做手术。在赌博游戏(图2.2)的例子中,如果我们假设美元的价值能够代表决策者对于事件的相应后果所持有的真实的个人价值(这一假设需要进行谨慎的检验),那么赌博游戏(a)的期望效用应该为$9.00([$45×0.20]+[0×0.80]),而赌博游戏(b)的期望效用为$7.50([$30×0.25]+[0×0.75]),也就是说,决策者应该选择玩赌博游戏(a),当然,这是在仅考虑预期价值的前提下。

需要注意的是,这样的计算方法有一个前提假设:我们能够采用以数值来表示的概率和价值描绘决策过程,而且算术运算(加法,乘法)能够体现决策者的思维过程。这样的计算方法还假设:决策者充分考虑了决策树模型情境中所有的(也仅仅考虑了)备选项、伴随发生的其他状况以及相应的后果。正如我们将要看到的,日常生活中,大多数的决策并不一定符合理性预期原则,我们对备选项的考虑不一定那么充分。然而,这种决策树的表现形式和计算方法为我们开了一个好头,我们以此为出发点,构建描述决策思维过程的模型,尽管这样的表现形式不一定在所有细节上都那么精确,但我们仍然可以将其视之为一个有用的模型去分析和改善我们的决策过程。

2.4 不完整思考:一个法律上的例子

现在让我们来考虑一个比较复杂的决策,很多美国市民都有机会去做这样一个决策,即作为刑事审判的陪审员做出有罪或无罪的决定。图2.3对这一情境下可能发生的事项及其相应后果进行了概括总结,这里给出的是陪审员决策的简单版本:只有两种可能的裁决结果——有罪或无罪。(我们忽略了决策者“不做任何决策”以及拒绝“服从陪审团裁决”的可能性,同时我们也避开复杂的多重裁决,比如,杀人罪又可以分为无意或过失杀人罪,二级谋杀罪或者一级谋杀罪。)根据决策理论,一个理性的陪审员应该充分考虑图解中右侧的四种可能后果,谨慎地对每一种后果进行评估,然后根据它们各自的概率赋予这些后果权重。在这个图解当中,我们插入了一些数字来代表陪审员的想法和感受,如果我们认可这些数字并按照理性预期原则进行计算的话,那么该陪审员将得出被告“无罪”的结论。

决策树的表现形式体现了一种充分而前后一致的思考,然而,有趣的是,在日常生活中,人们在做这种类型的决策时通常不会这般思考,即使他们正坐在法庭的陪审团席上、他们的决定将会导致非常严肃的后果时也是如此。在我们给出的例子中,决策树非常简单,只有四个结点,然而,即便如此,人们似乎也并没有对每一个备选方案进行“充分的思考”,而且也没有对每一个相应后果进行评估和赋予权重。事实上,人们似乎只聚焦在一两个结点上,并对其进行广泛的推论,而对整个“树”的推论是不完整的(Pennington & Hastie,1991)。有些选项在一开始就被认为是最具吸引力的,通常情况下,人们会关注与这些选项相联系的收益和损失,而忽略其他备选方案的收益和(特别是)损失。因此,对于那些一开始对被告形成“无辜”印象的陪审员,他们通常只会评估那些与自己预期相符的相应后果。

图2.3 用决策树来表示刑事审判中陪审员的程序化决策

在第1章中我们曾经提到心理治疗师的例子,他们常持有这样的观点:儿童虐待者绝不会自觉地停止虐待行为。实际上,刚刚我们所讨论的不完整思考和这些心理治疗师的想法很类似。心理治疗师的想法被他的可得性经验所控制了。从更一般意义上讲,一位决策者的想法被他最初的印象控制了,这一现象被称为首因效应(primacy effect)或者确证性假设检验(confirmatory hypothesis testing)(Nickerson,1998)。Baruch Fischhoff(1996)也得到了相似的结论,他考察的是人们日常生活中非正式的决策,比如青少年关于学校、社会以及家庭生活的一些决策(这其中包括一些可能导致非常严重后果的决策,比如,药物使用、避孕、婚姻、对暴力殴打的自我防卫以及职业选择)。Fischhoff观察到一个普遍倾向,即人们只关注少数最为凸显的概率及相应后果而忽视其他方面,而这会导致其做出不完整的分析(还可参见Galotti,2002)。

至此,我们仅仅是想阐明这样一个观点:决策理论以及决策树向我们展现了一种非常系统化的推理方式,然而这种方式却不是人们经常采用的。本书及其他地方所提及的关于决策树的分析过于简单化了,这可能是很多读者的第一反应,然而事实是——这些“树”比我们通常的想法要更加复杂,也更加均衡,即使在一些重要情境中也是如此。作为研究者,我们的目标是描述、预测并提升人们的决策行为,然而,在任何心理学分析中,至关重要的第一步都是去研究被试如何在自己的头脑中理解和表征决策情境的。

2.5 过度涵盖的思维:沉没成本

假如你和一位朋友买了几张打折的滑雪票,租了滑雪板,然后开车到了度假的地方。此时你才发现,滑雪场的条件极其恶劣,天气非常寒冷,路面上结了一层冰,而且由于风太大,仅有的几部升降电梯也停止运行了。另外,你和你的朋友不管在身体上还是心理上都感觉极度不适。你对这一情境做了一个初步的评估后认为,与其在这里去滑雪,直接掉转车头回家或许是一个更好的选择。此时,你的朋友则认为,这样做并不好,因为你们已经花钱购买了滑雪票,而这个滑雪票过期作废,而且你们租滑雪板的钱也是不能退还的。也就是说,你们俩当然可以选择在家里度假,却会浪费90美元,而这是你们不能承受的。你对这个理由表示认同,因此你们决定留下来滑雪。

但是,还可以用另外一种方式来看待这个问题。在你花费90美元的那一刻,你口袋里的钱就已经减少了90美元。这一事件发生在你开车去度假之前。你口袋里的钱已经减少了90美元,这是一个事实,但它能够成为你花费一整天时间待在一个不想待的地方的充分理由吗?当然,你可能仍然觉得开车回家将会浪费90美元,应该俭以防匮。实际上,你的体重稍微有一些超重可能也是因为这样的原因。一旦你花钱购买了食物,你就会强迫自己把它吃完以避免浪费,而这种想法所导致的后果就是用餐的乐趣将会大打折扣,并且你会变得越来越胖。

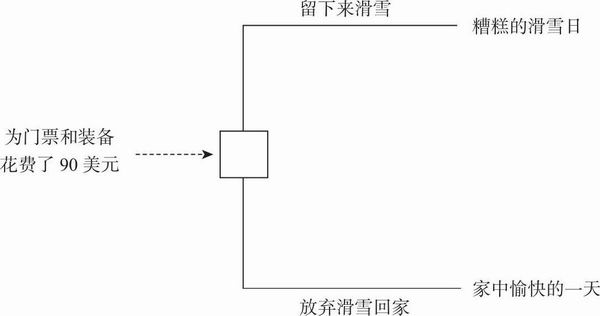

图2.4 关于滑雪的沉没成本的树状图

已经花费的90美元在学术上可以定义为沉没成本。从理性的角度出发,沉没成本不应该影响我们未来的决策。试想一下,现在你正站在滑雪场的停车处徘徊,考虑到底要不要使用手中的滑雪票。如果我们画一个决策树状图来描述上述情境的话,我们就会发现那90美元根本没有出现在你的决策困境中(图2.4)。(或者你也可以把它包含在每一个相应后果的结点中,因为它已经花费了;如果某一事件和所有的可能结果都有联系,那么它在区别不同的备选项时是毫无用处的,决策理论家以及大部分人都这么认为,因此这一事件和决策也是不相干的。)

当我们把不可挽回的花费和当下的投资等同起来,并以此为据采取行动的时候,我们实际上是在关注沉没成本。上述图解告诉我们,在决策的结点上,唯一可用的选择就是你认为更有价值的选择——调转车头回家,这个选择也可以使你避免前面提及的矛盾。关注沉没成本是非理性的。(当然,你也可能并非为了个人的愉悦去滑雪,而是有其他的动机,或者你只是给别人一种你在度假的假象,这些可能性我们是排除在外的。在本书所使用的所有例子当中,所呈现的信息即决策者可得的全部信息。当然,如果有其他的信息,或者实施某一行为有其他的原因而例子中并未提及时,决策者的选择可能会有所不同。)

人们会关注沉没成本,正如下面的例子所示:

终于,那一天还是到来了。你应该更有逻辑地、更实际地思考。已经花费了如此之多的金钱,有如此之多的军队已经聚集在了这里,这么多人度过了这么多艰难的岁月,如果不教训一下别人的话也太说不过去了。(罗比·费尔顿警长在1991年1月16日第一次海湾战争爆发时如是说;那些支持美国继续卷入1960年代越南战争以及最近的伊拉克战争的人非常普遍的一种说辞是:“……我们的孩子不能白白地死去”。引自Dawkins & Carlisle,1976)

完成田纳西-汤比格比水道工程才不会浪费纳税人的钱。在开发的晚期终止该工程对已经投入的资金来说是一种严重的浪费。(1981年11月4日,参议员詹姆斯·萨瑟在为这条人造水道工程争取未来投资时如是说,然而,如果完成这个工程,其带来的价值还不如尚需投入的资金。)

我已经在协和式客机上投入了这么多钱,现在放弃它我无法接受。(Dawkins & Brockmann,1980年引用商人的说法)

我们可以单从表面价值上来看待上述争辩,很牵强地去为这些决策(入侵伊拉克、继续为田纳西-汤比格比水道投资、花更多的钱去开发协和式客机)寻找一些理由:我们已经为战争投入了大量的资源,因此,不管现在处境如何,我们都不能停止它,显然,这些理由都是非理性的。人们认为已经丧失的生命和金钱不能白费,却很少关注选择带来的未来后果。如果构建一个决策树的话,这一切将看得很清楚,从左到右依次是“现在”和“未来”,而这也是避免过多关注沉没成本的最好方法。关注沉没成本违背了理性决策的首要原则——决策应仅仅基于未来的后果而做出。

需要指出的是,我们这里虽然说上述发言者的观点是非理性的,但实际情况可能并非如此。他们的观点也有可能是理性的,或者是由一些不可告人的因素驱动的:比如,那些士兵是在海湾战争爆发的当天招募的,他们早已将生死置之度外,为什么不为此找一个“符合逻辑且切实可行的”理由呢?而那个参议员可能正在提议为其所在的州追加联邦政府投资,而这会为他的选民提供就业的机会和其他好处。尽管如此,对于上述这些理由,如果说话者本人都不能接受其正当性的话,期望其他人能够理解就更加困难了。

在这里,我们想要表达的一个关键点就是:从描述性角度和心理学角度来看,在为未来做决策的时候,我们有一个过分关注既往损失和代价的习惯。有时候,在考虑到一些未来后果时,对沉没成本的关注有一定的合理性,这一点我们已经探讨过,然而,即便如此,仍然有大量的证据表明,我们在许多实际的决策中把沉没成本看得太重了(Staw & Ross,1989;Teger,1980)。考虑到自我改善这一方面,我们还应该注意社会赞许性这个因素,对我们所做的决策而言它可能是一个潜在的后果。

现在,我们来看一些真实的反例:日本天皇在1945年8月15日发表声明,宣布日本无条件投降,这也宣告了第二次世界大战的结束。他在声明中称:“这场战争的形势对日本越来越不利……为了避免进一步的杀戮,甚至人类文明的毁灭,我们不得不去忍受难以忍受的,去容忍无法容忍的。”后来,他的国家从战争中恢复过来,并成为世界上最繁荣的国家之一,而他也有幸活着看到了这一天。还有另外一个例子:福特汽车公司非常英明地放弃了“埃德塞尔”这一款汽车,后来推出了非常受欢迎的“野马”来代替它,因为“埃德塞尔”不符合美国人的口味。在1964年的总统选举中,共和党的候选人巴里·戈得沃特公开斥责福特公司的前任总裁迈克纳马拉(后来成为了国防部长),认为他不该对“埃德塞尔”始乱终弃。事实是,尽管放弃了“埃德塞尔”,但无法否认它给福特公司提供了非常有价值的信息,而正是这些才导致了“野马”的巨大成功。后来,在越南战争期间,迈克纳马拉却对投入到东南亚的沉没成本表现出了更高的“忠诚”,而继任的国务卿亨利·基辛格也一样,他曾经写道:“这场战争卷入了两届政府、五个结盟的国家,牺牲了31 000名将士,我们不可能像转换电视频道那样轻言放弃。”因为其他国家的领导人都很关注沉没成本,如果我们不这么做的话,那么美国作为一个英明的超级大国的名誉将会受到严重的损害——这或许是对这些“忠诚”最友善的解释。

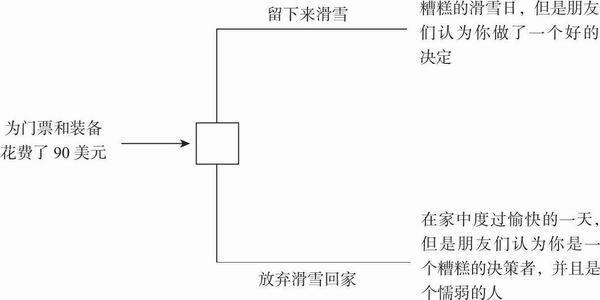

人们对某些沉没成本的关注有时候并非是非理性的,这其中可能有另外一个原因,即决策者希望自己所做的决定能够展示和维护他们的名誉,即他们是果断坚定的人,或者他们不是挥霍浪费的人。举例来说,那些给自己点了过量食物的人,可能会被贴上“对自己的饭量心里没数”或者“挥霍浪费”这样的标签,于是这些决策者就会想方设法去保护他们未来的名誉,即他们是有道德观念的个体,或者他们是一个好的决策者。如果放弃沉没成本确实会对你未来的名誉产生消极的影响,那么不放弃它或许真的是一个明智的决定。放弃“埃德塞尔”的人可能会因为做出了一个“懦弱”的决定而遭人取笑,而且将来可能会在该组织中失去影响力和实权。而对于那个已经花费了90美元却要中途放弃的滑雪者来说,他可能不仅仅会被视为一个浪费金钱的人,而且可能会被人看成一个糊涂愚蠢的人,并因此失去朋友的尊敬。在我们考虑要不要放弃某一特定的行动方案时,名誉的损失也是我们不得不考虑的因素(见图2.5)。然而,沉没成本本身不应该是一个因素,只是因为其他人相信沉没成本重要,那些放弃它的人才会被视为有悖常理。

在人们试图解释人类以及非人类物种的父母投资行为时,这一说法的奥妙便显现出来了。关于这一话题,有一篇里程碑式且现在仍然存在争议的文章,在这篇文章中,人类学家Robert Trivers(1972)对父母投资行为的定义是:“父母对某一个体后代的任何投资增大了后代存活的机会(因此也就增加了繁殖成功的可能性),其代价就是削弱了父母对其他后代投资的能力”(p.139)。Trivers用父母投资(例如,区别饲养后代、保卫巢穴)的概念来解释各种各样的现象,比如雄性和雌性的不同死亡率、乱交、配偶竞争以及养育策略。雄性比雌性更可能遗弃他们的后代和配偶,Trivers对这一倾向的最初解释,体现了一种真实的沉没成本谬误:

在任何时间点上的个体,如果其累积投资被配偶超过,那么理论上他会面临着遗弃家庭的诱惑,特别是当两者的投资悬殊比较大的时候。在这一诱惑下,遗弃行为可能会发生,因为,如果没有后代被抚养长大,遗弃者的损失要比他的配偶小,也因此,配偶留下来照顾后代的愿望则要强烈得多。(p.146)

然而,生物学家Richard Dawkins(因普及进化生物学中“自私基因”的概念而闻名)和Thomas Carlisle(1976)后来的分析指出,配偶遗弃现象有一种更具说服力的解释:遗弃者对未来后果的敏感性(这一解释后来也得到了Trivers的认同),也就是说,对于那些已经得到了最多父母投资的后代个体来说,他们最有可能存活下来,进而达到生殖成熟期,未来他们所需要的父母投资也会较少。

图2.5 当把名誉和自我形象的损失包括在内时,滑雪的沉没成本树状图

有趣的是,在非人类生物的生存决策中,目前还没有熟知的沉没成本谬误的例子。对于生存决策问题,物种需要选择适应性的甚至是最优化的解决方案,而演化和学习为这一选择过程提供了极为有效的机制。Hal Arkes和Peter Ayton(1999)指出,人类对沉没成本的推理,可能源自于人们对行为准则过分概括的倾向,比如说“俭则不匮”。后来的研究发现,年轻人比成年人更少表现出关注沉没成本的行为,而这也为上述论断提供了进一步的证据,因为年轻人很有可能还没有把日常生活的一些诸如“俭则不匮”的经验内化。正如Arkes和Ayton所言,也许成年人“为了他们的自身利益变得过于聪明了”。

我们喜欢用控制性实验作为主要的科学研究方法,这也为探寻沉没成本现象的奥妙提供了另外一条路径。如上所述,自然发生的关于沉没成本谬误的例子非常难以“证明”,因为经常存在一些非常微妙的未来考虑因素,而它们可能解释为什么一个理性决策者会表现出沉没成本谬误。而实验法允许我们创设出一些特定的情境,在这些情境中,“其他因素”可以被排除掉。Hal Arkes和Catherine Blumer(1985)曾经在俄亥俄州州立大学做过这样一个实验:他们向人们出售该剧院的三种不同季票,经过事先的安排,随机抽取了三分之一的顾客,向他们出售的是面值15美元的全价票,另外三分之一的顾客买到的是同样的票,但是只收取13美元,最后还有三分之一的顾客只需花费8美元。实验结果发现,和那些购买了全价票的顾客相比,那些购买了打折票的顾客在接下来的6个月中观看演出的次数更少。那些为季票“沉没”了更多钱的顾客有更强烈的动机去使用它。这个实验很好地排除了自然情境中那些含糊不清的解释,尽管那些自然发生的例子同样重要。

最后,我们以实际应用为导向来做个总结:放弃沉没成本之后所带来的社会问题,可以通过某种类型的概念框架得到改善。这个框架应包含以下内容:向他人阐明自己并非放弃一个项目或一份事业,而是非常明智地拒绝发生“赔了夫人又折兵”这样的事情。理性地讲,这正是放弃沉没成本所包含的内容,譬如终结一个项目或一份事业。另外,运用这样的一种说法能够增强说话者的可信度,这也为说话者免去了一些麻烦,比如向别人解释关注沉没成本的不合理性。这种“于事无补”的框架将倾听者的注意转移到当下,并通过组织一些语言来说明放弃沉没成本实际上是在避免一个确定的损失(而这一点显然是有益的)。相比之下,关注沉没成本实际上是把注意放在了过去,这时候如果不放弃的话,实际上将接受一个确定的损失(这显然是无益的)。那些放弃了沉没成本的人因其理性的行为而从中获益,而且,如果你能让别人把注意焦点放在当下,你还能得到别人的赞美。你难道忘了吗?肯尼迪总统正是在放弃了猪湾入侵之后,其受欢迎程度才达到了顶峰。

2.6 仅考虑未来的理性

忽略沉没成本的观念也只是近些年才在现代决策理论中逐渐兴起,而当前的决策理论的基础是意大利文艺复兴时期兴起的概率思维。这种思维方式所基于的核心思想是,概率只有在参照未来事件时才能够被估计。比如下面的情境:一枚硬币已经被抛了四次,现在要抛第五次,那么它正面朝上的概率为1/2,先前出现的结果和第五次的结果是无关的,因为它们已经发生了,它们不会影响到第五次的结果。举例来说,即使前四次都是正面朝上,我们也不能说第五次正面朝上的概率很小。但是,总体上来说,“四个正面一个反面”(以任何顺序出现)这一结果的概率是“五个正面”的5倍。

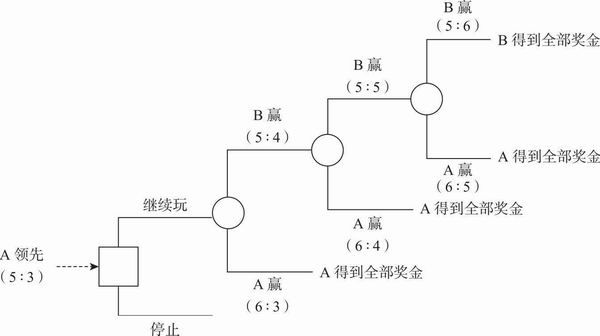

其实,把概率估计限定在未来,这样一种思想在意大利文艺复兴之前并不十分明显(当然,即便在今天,对于那些不了解概率论的人来说仍然不明显),这一点可以从对一个著名问题的回答中推断得知,这个著名的问题出自卢卡·帕乔利(被誉为“现代会计学之父”——译者注)的《算术、几何、比与比例全书》,该书出版于1494年(对这一问题的讨论历史详见David,1962)。这个著名的问题是:A和B在玩一个名叫balla的公平游戏,在这个游戏中需要得到6分才能赢(见图2.6)。实际上,这个游戏在A赢了5轮,而B赢了3轮之后就结束了。那么奖金该如何分配呢?帕乔利考虑了“过去的成绩”,即先前的胜利决定如何分配,因此他的回答是:5∶3。

在过去就有人对帕乔利的分配方式,即按照游戏双方先前已经赢得的轮数来分配奖金的方式提出了反对意见:帕乔利的分配方式就意味着,不论A赢得的游戏轮数是1次、2次、3次、4次还是5次,只要B赢得的轮数为0的话,那么A获得的奖金都是一样的(全部奖金),显然这与A赢得的游戏轮数越多,他所处的地位越有利这最初的游戏规则相矛盾。另外,帕乔利的分配方式还意味着,A在2∶1领先时所得的奖金数要高于5∶3领先时,尽管后一种领先方式显然比前一种赢得这个“6分游戏”的可能性更大。

64年之后,G.F.Peverone提出了一种解决方式,这一方式既能避免上面列举的问题(或者其他问题),又符合仅考虑未来事件的原则。根据Peverone的方法,连续得分越多,奖金的比例也越高,并且5∶3领先的游戏者比2∶1领先的游戏者应该得到更高比例的奖金。Peverone的核心思想是:奖金的分配应该取决于游戏参与者未来的赢得“6分游戏”概率。

图2.6 游戏balla的决策树

这种解决方式基于两个原则:第一,从当下的情形向前看(即向未来看),如果A作为第一个赢得6轮游戏的人的概率为p,那么A理应得到的奖金比例也应是p;第二,通过分析A或B总分达到6分之前剩余的(未来的)所有可能情况来计算p。下面以A和B的得分为5∶3来说明这种计算方法:当A以5∶3领先时,B第一个赢得6分的唯一方式就是连赢3轮,因为该游戏是一个公平游戏,因此这一概率为(1/2)×(1/2)×(1/2),即1/8。(令人遗憾的是,Peverone在他的原始文章当中把p计算错了。)这样一来,由于B获胜的概率为1/8,所以A获胜的概率则为7/8,因此奖金应该按照7∶1的比例进行分配。当然,我们也可以用相似的计算方法首先计算出A第一个赢得6分的概率。同样地,当A以2∶1或其他比分领先时的计算方法大同小异。当然,如果A已经赢得了6分,那么他获胜概率为1,他就该获得全部的奖金。

一般来说,只有在估计当前概率以及关于未来状态的意愿时,过去事件才是相关的。一枚硬币在先前的20次抛掷中有19次正面朝上,这一结果可能是有偏差的,因此,在第21次抛掷它时正面朝上的概率要大于1/2,我们作出上述判断是理性的。然而,如果我们在估计第21次抛掷硬币正面朝上的概率时,把整个结果模式(包括已经发生的结果在内)考虑进来的话,就是非理性的。(再强调一次,抛掷一枚无偏的硬币时,连续5次正面朝上的概率为1/32;过去的前4次抛掷均为正面朝上,第五次抛掷时正面朝上的概率仍为1/2。)对概率的理性估计以及由此而作出的理性决策,都建立在过去和未来之间有一个非常清晰的界限之上。

理性的决策建立在对未来可能性及后果进行透彻评估的基础上。过去为未来可能发生的事件提供了信息,也仅仅在这种情况下,过去才是相关的。理性的决策还需要放弃沉没成本,除非这一放弃带来新的问题,而且所带来的问题超出了其带来的利益(比如,我们在滑雪的例子中所提到的名誉损失)。其实,今天正是我们剩余生命的第一天。

2.7 本书的其余部分

在决策的心理学研究领域有两个基本问题一直处于主导地位:什么因素使得一个决策成为好决策?什么因素使得决策变得困难?对第一个问题,传统的回答会参考理性原则:如果一个决策能够遵循逻辑学以及概率论的规则,那么它就是一个好决策。关于逻辑学和概率论对行为的影响,在传统决策理论中有相应的总结。我们将会看到,在对“好”进行专业评估时,这一标准仍然占据着主导地位,尽管现在已经开始转变,倾向于把其他一些“好”的指标也包含进来。决策过程有多强大?它能战胜诸多挑战性条件吗?比如:有限的计算能力(“脑力”)、信息缺失,或者处于一个混乱且“不稳定”的环境之中。在充满竞争的“零和游戏”环境中,决策过程需要和其他敌对性的决策策略较量,这种情形下,其有多大的稳定性和“生存能力”?

第二个问题更具有心理性,在行为研究领域也很少有一致性的结论。有诸多智力方面的因素使得决策变得困难:备选方案的个数、糟糕的决策所带来的潜在损失,以及做出不同的选择所带来的结果的不确定性程度。还有一点尤其重要,即必须从众多备选方案中选一个时人们需要权衡的数量和困难程度。情绪方面的因素就更多了:备选方案在多大程度上包含甚至威胁到了自己所看重的价值观、与选择过程相联系的情绪强度如何,或者在评估备选方案的可能后果时所唤起的情绪强度,以及时间压力或其他威胁因素的存在对决策过程顺畅性的影响。

对于上述这些重要问题,我们在本书的其余部分将呈现我们所知的最佳答案。我们将首先对判断过程的心理学进行回顾,所谓判断过程指的是我们知觉系统的一种扩展,它超越了感官为我们所搜集的信息(第3章到第8章)。接下来,我们会涉及一个前沿的并仍然存在争议的话题,即关于个人价值观和效用的心理学研究领域(第9章和第10章):我们如何知晓和预测我们喜欢的事物?最后,我们会介绍现代理性决策理论及其所派生出的、更具心理有效性的一些现代理论(第11章和第12章)。

参考文献

Allison, S.T., Jordan, A.M., & Yeatts, C.E.(1992).A cluster-analytic approach toward identifying the structure and content of human decision making.Human Relations, 45, 49-72.

Arkes, H.R., & Ayton, P.(1999).The sunk cost and Concorde effects: Are humans less rational than lower animals- Psychological Bulletin, 125, 591-600.

Arkes, H.R., & Blumer, C.(1985).The psychology of sunk cost.Organizational Behavior and Human Performance, 35, 129-140.

David, F.N.(1962).Games, gods, and gambling: The origins and history of probability and statistical ideas from the earliest times to the Newtonian era.New York: Hafner.

Dawes, R.M., & Smith, T.(1985).Attitude and opinion measurement.In G.Lindzey & E.Aronson (Eds.), Handbook of social psychology (3rd ed., pp.509-566).New York: Random House.

Dawkins, R., & Brockmann, H.J.(1980).Do digger wasps commit the Concorde fallacy? Animal Behavior, 28, 892-896.

Dawkins, R., & Carlisle, T.R.(1976).Parental investment, mate desertion and a fallacy.Nature, 262, 131-133.

Fischhoff, B.(1996).The real world: What good is it? Organizational Behavior and Human Decision Processes, 65, 232-248.

Galotti, K.M.(2002).Making decisions that matter: How people face important life choices.Mahwah, NJ: Erlbaum.

Lopes, L.L.(1994).Psychology and economics: Perspectives on risk, cooperation, and the marketplace.Annual Review of Psychology, 45, 197-227.

Newsome, W.T.(1997).Deciding about motion: Linking perception to action.Journal of Comparative Physiology, Series A, 181, 5-12.

Nickerson, R.S.(1998).Conirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises.Review of General Psychology, 2, 175-220.

Pennington, N., & Hastie, R.(1991).A cognitive theory of juror decision making: The story model.Cardozo Law Review, 13, 519-557.

Quine,W.O.(1969).Natural kinds.InW.O.Quine, Ontological relativity and other essays (6th ed., pp.114-138).New York: Columbia University Press.

Staw, B.M., & Ross, J.(1989).Understanding behavior in escalation situations.Science, 246, 216-220.

Teger, A.I.(1980).Too much invested to quit.New York: Pergamon Press.

Trivers, R.L.(1972).Parental investment and sexual selection.In B.Campbell (Ed.), Sexual selection and the descent of man (pp.1871-1971).Chicago: Aldine.

[1] 尤吉·贝拉,1925年出生,美国职业棒球大联盟的著名球员及教练。