你可以决定自己的口味和偏好。

9.1 快乐有何好处

著名哲学家边沁曾经将“乐和苦”比作主宰,认为“它们会指出我们应当做什么以及将会做什么”。很多人会说,决策的目标能使决策者感到快乐。美国独立宣言也宣称“追求快乐”是“一项不可剥夺的权利”。然而当决策被“追求快乐”的动机驱动时,最重要的不是快乐和痛苦的体验;这个时候最重要的是我们对结果的预测以及使我们决策后感到快乐的东西。Daniel Kahneman把这种预期的满意感称为“决策效用”,以便与“体验效用”形成对比(Kahneman,Wakker,& Sarin,1997)。许多经过深思熟虑而做出的决策,都包含我们的一种预期,即每一种选择结果会给我们带来何种感受。当我们选择在学校里学什么时,我们会考虑未来的经历会让我们有怎样的感受以及随后我们会有怎样的机遇;当我们决定结婚时,我们会预测我们在多大程度上愿意与这个伴侣共度余生;当我们选择一种医疗方案时,我们会评估对于生或死的结果我们会作何感受。

我们主观所体验到的快乐或者痛苦的感觉,即为体验效用,心理学家刚刚开始揭示这一过程。这些过程常常具有神秘色彩,因为许多评价式反应发生得非常迅速,还没来得及进行完整的认知分析,这些反应就完成了。人们常常会用本能反应一词来描述这种评价式反应,因为他们无法从意识水平解释这种反应发生的基础和机制,他们会说“我就是知道我喜欢什么”,其实这种无意识的反应过程是可以被认知的。任何需要从记忆或知觉分析中提取信息的认知反应都多少含有内隐的成分,当然这也包括任何判断与决策研究者所感兴趣的反应。

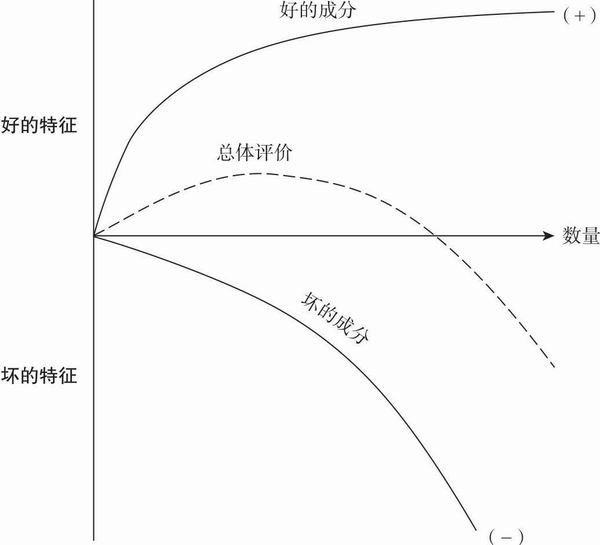

亚里士多德鼓励人们寻找两个极端之间的“居中之道”,即“万事都要取中庸之法”(在这里我们也可以理解为在对中庸之道的追求过程中也要讲究中庸之法)。但是为什么这个“中庸之道”如此可取呢?Clyde Coombs和George Avrunin(1977)给出一个非常简单的原理:“好的事物会使人生腻而坏的事物会逐渐升级”,这个原理也可以用来形容人们在量上有差异的选项之间所做的抉择。食物就是一个非常典型的例子。在经历过严重的食物匮乏之后,得到很少量的食物也能给个体带来非常重要的营养价值和愉悦感。而随着食物量的逐渐增多,获取营养的重要性逐渐降低,每吃一口食物所带来的愉悦感也逐渐降低。所谓好的事物使人生腻就是这个道理。另一方面,随着食物消耗量的增加,食物中的卡路里、添加剂、食糖、脂肪等等造成危害的可能性就越来越大。不仅如此,这些成分的有害性还会逐渐累积和增强。例如,大部分人都会认为,如果每天摄入超过正常水平500单位的卡路里,其坏处要比每天摄入超过正常水平250单位卡路里的坏处多出不止两倍(超重30%比超重15%的坏处要高出两倍不止)。

Coombs 和Avrunin(1977)用假期的长度作为另一个例子来对此进行说明。远离工作的前几天是很愉快的。但是很快,休假者就适应了度假时的新环境,假期带来的享受开始变得不那么强烈。就像第200次看到一座山峰、一座宫殿或伦勃朗的画作远远不如第三次看到时令人兴奋一样(当然,这个广泛适用的规则也有例外的时候,在一些情况下,反复暴露于一些微妙精细的体验——这里我们指的是音乐、艺术或者文学——会使我们对之有更深的理解和更大的满足感)。除此之外,度假中有趣的挑战会逐渐变成麻烦事。与此同时,由于度假而耽误的工作越来越多,这些都需要以后弥补。因为繁琐工作带来的效应是逐渐增强的(两个小时的繁琐工作比一个小时带来的痛苦的两倍还多),假期带来的这种不好感受也会随着休假时间的增加而逐渐增强。“好的事物会使人生腻而坏的事物会逐渐升级”的原理可以用图9.1来表示。

图9.1 Coombs 和Avrunin(1977)关于单峰偏好函数的两个组成成分的假设

当让人烦腻的好特征(+)和逐渐升级的坏特征(-)加在一起时,结果是一个单峰函数(single-peaked function),并且在某个适中的量上取得最大值(如图9.1中的虚线)。净收益(正负之和)在适中的量上达到最大。Coombs和Avrunin(1977)已经证明,如果(1)好的特征逐渐生腻(数量和收益之间的关系函数有一个正的且逐渐减小的斜率),(2)坏的特征逐渐升级(数量和坏的特征之间的关系函数有一个负的且绝对值逐渐增加的斜率——变得更负),(3)负函数比正函数变化得更快,那么(4)好的体验和坏的体验综合之后(即正函数和负函数之和)的结果总是单峰的。事实上,如果每一个特征的评价是可以加总的,那么当起始之和非负,且坏特征的效用函数的斜率(这里指的是绝对值)始终大于好的特征效用函数的斜率时,总体评价的函数就是单峰函数。此外,图9.1中总体评价“平缓型最大值”特征是很常见的。毕竟很多时候我们也很难把这个“最好的体验”和附近“好的体验”点区分开来。

这里非常值得注意的一点就是,许多体验(如吃东西、度假)都会表现出这种总体快乐(痛苦)感与体验数量之间的单峰函数关系。换句话说,在体验的数量上,每个人都会有个人的“理想点”。并且我们还要注意,不同的人理想峰值的位置很有可能不同。肯特喝咖啡时不喜欢加糖,而芭比却喜欢放很多糖;对芭比来说11天的假期很合适,而对肯特来说3天就够了;芭比的理想状态是有1个孩子,而肯特却希望有4个孩子;等等。

而且,正如Coombs和Avrunin(1977)所假设的那样,许多体验能够同时引发正性评价和负性评价,并能够将这两种更原始的反应综合起来。Tiffany Ito和John Cacioppo(1999)进行了一项研究,他们向被试呈现评价性的情绪唤醒图片,同时记录被试的脑活动。之前的生理学研究的结果表明,快乐和痛苦涉及不同的神经环路和不同的神经递质(多巴胺类和快乐相关;乙酰胆碱类与痛苦相关)。Ito和Cacioppo的发现与上述观点一致,一些评价性的反应常常是矛盾的(一个正在康复期的酒精依赖者对一瓶威士忌的反应、一个节食者对丰盛甜点的反应),这说明两个方向的作用是同时存在且互相独立的。

另一个有关体验评价的发现是这样的,即使在体验发生之后立即测量,这种瞬时评价之和与体验过程中所记录的评价之和也不相等。Donald Redelmeier和Daniel Kahneman(1996)让被试经历痛苦的医疗过程(例如,结肠镜检查,在检查过程中,一个小号棒球棒大小的医疗检测工具伸入到被试的直肠之中,并在大肠中来回移动),在检查过程中,让被试报告当前的疼痛水平。检查结束之后,立即让被试对整个过程进行一个整体的疼痛感评价。他们发现了一个普遍适用于快乐和痛苦的峰-终(peak-end)评价原则,即在预测总体评价时,其实只需要考虑整个体验过程中最强烈的那一部分和最终的痛苦/快乐水平。

峰-终评价原则的一个推论就是时长忽略(duration neglect):人们对于体验过程的长度非常不敏感。Kahneman为过程忽略的力量和“最终”的感受在整体评价中的关键作用提供了一个非常有力的证明:实验中被试需经历两个不愉快的过程,将手浸入冰水中:(a)在14℃的水中浸入60s;(b)在14℃的水中浸入60s,并且在不知情的情况下在15℃的水中再浸入30s。当让被试从以上两种过程中选择一种重复体验时,大部分被试(65%)选择了更长的体验过程——而没有意识到,客观上后者已经包括了前者,会使人更不好受。

心理学家已经设计了旨在增加个人整体幸福感的程序(Diener & BiswasDiener,2008)。这个做法源自于享乐主义相对论(hedonic relativism)的概念。Philip Brickman和Donald Campbell(1971)提出:“我们如何才能走下‘享乐跑步机’?[1]”心理学家Allen Parducci(1995)发明了一种“快乐游戏”,游戏中的玩家选择一定数量的游戏币,并且通过游戏的反馈来学习怎样根据Allen提出的快乐感的范围-频率理论进行选择。然而考虑到我们对快乐感的总体了解,最好的建议是,不要过分强调决策中的预期快乐感,而是要慎重地考虑决策选项的其他方面及其结果(我们会在第10章给出更多关于如何决策的建议)。对大多数人来说,环境整体幸福感的知觉存在着比较稳定的个体差异。一些人通常更乐观一些,会比其他人感觉到更多的快乐;而另外一些人则稍低于平均水平。对大部分人来说,我们会在一个相对稳定的“快乐内在调整系统”上下适当波动;换句话说,个体总体幸福感的变化跟我们的体重变化方式比较相似。

Sonja Lyubomirsky(2008)告诉我们,虽然个人的快乐调整系统对快乐感有很大的影响(据她估计有50%),我们仍然可以通过努力来改变快乐的“容量”。她提供了“计算我们的幸福”和“改善我们的社会关系”等一系列练习,通过这些练习可以增强快乐感(如更多地向他人表达我们的感激之情)。其他人也指出了一些能够改善我们决策的方法:选择一些为我们带来内在满足感,而且我们不会那么快就适应的选项或者体验(如Hsee,Xu,& Tang,2008)。也有一些人列了一个所谓的“损害快乐的因素”的目录,并给出了一些关于如何避免它们的建议(Lykken,1999)。

我们也应该意识到,快乐感及相关感受并不是我们在结果评估中唯一要考虑的因素。许多时候我们会关注预期结果中的其他方面,但有些时候我们决策时往往采取的是一种非结果取向的方式:“我并不是有意决定将报纸放在回收筐,我这样做仅仅是因为我不是一个乱丢垃圾的人。”“我并不是因为我的投票会对选举结果产生影响才去投票的,我投票是因为我觉得每一个好公民都应该这样做。”当然,冲动性也会在我们的决策中起着重要的作用:“我并不是要去追尾前面的车,我只是想尽量准时赶到机场乘坐航班。”“我并不是特意进行性行为,我这样做是因为我能做。”

9.2 情绪在评价中的作用

每个人都知道情绪在决策中起着非常重要的作用,但是却很难精确分辨出情绪的具体作用。其中一个主要的障碍就是对情绪没有一个统一的精确定义。Paul Ekman和Richard Davidson(1994)调查了他们的同行对情绪定义的看法,试图找出一些共同之处。他们将结论部分的标题定为“大多数的情绪研究者都认同的观点”,并且评论说“最开始并没有打算在这部分标题中加上大多数这个词” (p.412)。他们解释说,他们无法找到一个所有人都赞同的主题。

在这本书中,我们并不指望提出一个普遍接受的关于情绪(emotion)的定义。但就目前的情况来说,我们认为有四个概念可能是有效的:情绪(emotions)、感觉(feelings)、心境(moods)和评价(evaluations)。我们将情绪定义为对能够引发明显动机的刺激和情境的反应,它通常包含三个成分:认知评价、特异性的生理反应和可知觉的体验。首先我们认为,情绪来源于对当前环境变化知觉的反应,这里的变化常伴随着情感性结果。其次,我们用心境这个词来指代我们(自主性)生理反应系统的长期状态和伴随着的可意识到的感觉,言外之意是情绪和心境并不总是在意识之中的,可知觉的体验并不是情绪反应的必要成分,这一点需要引起我们的注意。最后,我们认为评价这个词通常指的是对快乐痛苦、好-坏结果的判断。

判断和决策领域的研究者最近才开始研究情绪在决策中的独特作用。决策一直以来被看作是一种理性的、认知的过程。情绪仅仅是影响整体评价或效用的众多成分之一。但我们仍然认为预期的情绪反应在对行为结果的价值评价或者效用(决策效用或体验效用)评价过程中有着重要的作用。人们通常会预测他们对某种结果会有怎样的感受,并且依据这种预期的感受来评价和做出最后的决策。

我们可以用一种方法来避免因概念不一致而产生的混淆,那就是研究一个简单的情境,在这个情境中关于情绪的操作性定义能被普遍接受。据此,一些最具有启发性的研究,尤其是对行为和神经生理基础关系的研究,已经在非人类被试上完成了定义明确的恐惧性条件反应范式。恐惧性条件反应范式的操作性定义是:向实验中的被试(通常是大鼠)呈现一个新异的刺激(常常是一个声音),并伴随着一次不愉快的轻微电击。当声音和电击匹配了几个试次后,声音便开始成为电击的信号,仅呈现声音就会使大鼠产生许多恐惧性反应(寒颤,排便,对疼痛反应的抑制,应激性激素的释放以及反射增强)。恐惧性条件反应范式的一个优势是,它可以在动物身上可靠地产生许多不同的反应,这些不同反应的核心都能用“恐惧”反应假设来解释。Joseph LeDoux(1996)、Edward Rolls(1999)和他们的同事们在探究大鼠及其他动物在条件性恐惧反应中的神经和生化系统所发生的变化上取得了重要的进步。这些科学家已经描绘出大部分的皮层下环路,并且已经确定杏仁核在焦虑和恐惧反应中起到了关键作用。

从这些研究中可以得出的一个重要信息就是,许多情绪反应的先兆通常是无意识的,并且这对正在经历它的人来说是很不可思议的。看看很多时候我们是怎样困惑于自己对环境和某个人产生的无法解释的反应,或怎样去否认一种除了我们自己其他人都明白的强烈的情绪反应:“我根本没有生气!”,我们就能明白这个道理。研究者们认为情绪的基本功能是一个快速的紧急反应系统。LeDoux(1996)指出,皮层下的恐惧系统加工信息的速度比皮层系统进行意识层面的加工要快很多,这个“快速且不愉快的通路”让我们能够在完全了解刺激究竟是什么之前就开始对潜在的危险刺激进行反应(p.274)。

更广泛地说,人们对与个人相关的客体或事件的早期自主性反应是一种好-坏的评价过程,这一点似乎得到了一致的认同。许多行为科学家已经得出结论:评价发生得很快,而且这个过程包含情绪感受和不同的躯体-生理事件。Robert Zajonc(1980)强调,用数学家帕斯卡的话来说,“我们的心有着它自己的道理,而我们的理性对这种道理通常一无所知。”为了印证这个观点,Zajonc引用了一些逸闻轶事和实验证据来说明分析性的、认知的反应同情绪性的、直觉的反应之间的分离。他首先举了基于记忆进行判断的例子:当你被问及一本书或者一部电影时,你能立即反应过来自己是很喜欢它的,却发现很难回忆出其中的任何特定细节来解释自己对它的评价。这样的事是不是经常发生?在随后的实验研究中,Zajonc证明实时判断中评价性反应发生很快,通常在认知识别之前发生,甚至直接替代认知识别。

认知神经科学家已经在试图描述这种快速评价性反应的神经生理过程的特点。John Cacciopo、Tiffany Ito和其他研究者认为存在一个二元的评价反应系统,该系统具有两个独立的神经环路,一个(多巴胺传递的)环路评价正性反应,一个(乙酰胆碱传递的)环路评价负性反应。Richard Davidson(1999)和他的同事们研究长期情感类型(在我们来说是心境)的个体差异,他们发现左侧前额区域相对活跃的个体倾向于表现出更多的正性心境,对刺激事件的反应也更积极;而右侧前额区域的激活更多地与负性心境和情绪有关。在对情绪作用的研究中,或许最有意思的结果来自于爱荷华大学的研究者Antonio Damasio的实验室。Damasio(1994)认为,我们人类和Ledoux的大鼠们很类似,都有一个帮助我们迅速做出决策的情绪信号系统,并且,当我们相对缓慢的认知系统处于信息超载状态时,该系统也能帮助我们进行决策。(我们在第13章会详述他们的工作。)Damasio的观点中值得注意的是,他强调情绪具有正性的、适应性的作用——具体来说就是,如果没有各种各样的情绪,我们会做出许多糟糕的决定。这一点与宗教和弗洛伊德学派所持有的传统观点形成鲜明对比,后者认为情绪会为我们的决策制造麻烦,干扰我们进行理性思考。(回忆一下我们在章节9.1中对本能情绪的讨论。)

最近得出的另外一个结论是,当事物能引发后悔或喜悦时,体验效用会增强,尤其是有惊喜出现的时候。Barbara Mellers和她的合作者(Mellers,Schwartz,& Ritov,1999)设计了一个决策任务来捕捉这些反应。在她的实验中,被试被分为两组,分别告知或不告知他们没有选择的那项赌博游戏可能带来的报酬更高,但所有被试都会知道自己选择玩的赌博游戏最后得到的报酬。通过这种方法,研究者能够引发出被试的后悔情绪(例如当被试没有选择的赌博游戏比他所选择的赌博游戏获得的报酬更高时,即使前者获得高报酬的可能性很低,也会有同样的效果),也能引发喜悦情绪(当被试没有选择的游戏报酬结果远不如所选择的游戏结果时)。然而,究竟在何种条件下人们在决策时会预期并考虑反事实的情绪——即后悔和喜悦的情绪究竟在什么条件下会影响决策效用和体验效用却不太清楚。在行为和神经科学研究领域,有关情绪和决策的研究处于前沿且正在快速发展,每一天都有许多新的结果出现(在第13章会对该话题有更深入的讨论)。

9.3 金钱的价值

在1923年版的《韦氏国际英语词典》(Webster’s International Dictionary)中,对于价值(value)的第一项定义是“物品或者活动的某种性质,可以通过与之等值的物品或活动来估计”,后面几项定义关注的是内在渴求性,再后来的几条则更多涉及以金钱或货物来衡量的市场价值。而在1968年版的字典中,前五个定义却很明显与货币等价物(monetary equivalents)有关:“1.以金钱来衡量的合理的或合适的等价物,合理的价格;2.特定时期某物品所等值的货物的市场价;3.以金钱衡量的等价物;4.评估的价值或价格;5.购买力。”1968年版的字典只有第六个定义才和1923年版中的第一条定义一致。在日常使用过程中,价值绝大多数情况下和货币等价物是同义词。但对决策者来说,要表达更一般概念中的价值或是渴望性程度,相比仅仅用金钱来表达,用效用(utility)来描述会更合适一些。然而即便是效用这个词也是不明确的,因为效用在字典里的定义是“即刻的有用性”,而这个定义却与决策理论家所讨论的效用不是一个概念。我们更偏向的表述方式是对决策者而言的个人价值(personal value)。虽然我们在这一章中所讨论的大部分例子都涉及归属于金钱范畴的个人价值,但是所得的结论也同样适用于更广泛意义下的个人价值。

经济学家和哲学家在解释价值评估时更强调心理学家所指的客观体验维度与从该体验所获主观价值之间的心理物理关系。(Coombs的单峰曲线[参见章节9.1]就与这层含义相符。)为了更好地理解研究价值和效用的心理物理学方法,简单地回顾一下历史发展过程是非常有必要的,而这段历史可以追溯到19世纪50年代。在那个时期,许多心理学家都曾问过一个简单的问题,究竟物理刺激的强度变化多少才能让个体察觉差异?举例来说,如果一个人最开始时承受100g的重量,那么再增加多少重量才能使其躯体感觉到实际上重量改变了?心理学家恩斯特·海因里希·韦伯(1795~1878)指出,总的来说,某一种物理刺激,若使人感觉到其强度的增加(或减少),所要增加(或减少)的量与刺激本身的强度是成比例的;就是说,为了达到可识别的差异,所增加(或减少)的刺激强度与刺激本身强度呈固定的比例,这个量通常被叫做最小可觉差。(目前所使用的确定最小可觉差的标准方法通常是选取被试在75%的情况下都能正确判断出两个刺激哪一个更强时,这两个刺激的强度差异;选择75%这个数字比率作为最小可觉差的定义,是因为最小可觉差应该是人们能在50%的情况下做出正确反应的强度,假设人们没有感觉到差异时凭猜测判断正确的随机概率是50%,则50%+50% × 50% = 75%。)

为了达到最小可觉差,需要增加(或减少)的刺激强度和原刺激强度的比率叫做韦伯分数。举例来说,对重量差异感知的韦伯分数接近于1/30。事实上,对于特定类型的感官刺激,这个分数基本保持恒定,这就是韦伯定律。这一定律虽然并不能精确适用于所有的刺激维度或者所有的强度范围,但是在研究和实践中作为大致接近的定律还是非常有用的。

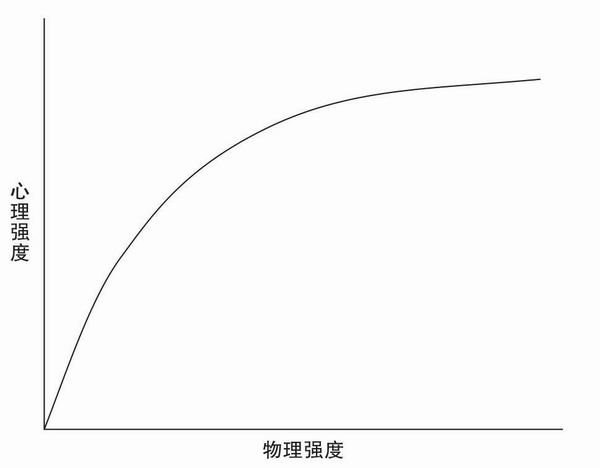

在19世纪80年代,心理学家古斯塔夫·费希纳(1801~1887)提出,最小可觉差可以用一定数值的心理强度而不是物理强度来表达。他认为心理强度是物理强度的对数,即费希纳定律。这个定律也不能适用于所有的刺激维度或者所有的强度范围,但的确是一个非常好的近似定律。实际上,这一定律被广泛接受,就如噪音的心理强度用贝尔或分贝来衡量,而这些计数单位就是以物理振幅的对数值来定义的。(每增加1贝尔,表示物理振幅增大十倍,而每增加1分贝,则物理振幅比之前增大1.26倍,1.2610=10;所以1.2610的对数=1.26的对数的10倍,就是说10分贝等于1贝尔。)这个对数函数见图9.2。

对数函数也遵循收益递减原则,也叫做边际报酬递减律。经济学家提出,这个定律不仅仅适用于感觉强度,而且适用于金钱和财产对个人的效用(包括决策效用和体验效用)。对读者来说,200万美元的价值要小于100万美元的两倍——即使这两笔钱指的都是税后收入。金钱的效用函数中的这种回报递减特征并不一定表现为精确的对数模式。

这个函数(图9.2)最早是由18世纪的瑞士数学家兼物理学家丹尼尔·伯努利提出的。他的这个观点第一次清晰说明了主观满意度与客观数量并非直接(线性)相关,他的这个观点从直觉上是非常有吸引力的,谁会不同意0美元和10美元之间的差异,要比100美元和110美元或者1000美元和1010美元之间的差异更显著,更易察觉,也更容易产生愉快的感觉呢?将这个函数与Coombs和Avrunin(1977)的单峰偏好曲线的推导过程联系起来非常有意思。可以确定的是,Coombs在其模型中提出“好的事物会逐渐生腻”这一原理时,他肯定考虑了边际报酬递减这个普遍规律的。但是,我们更应该假定伯努利的效用方程同时反映了Coombs的正性特征和负性特征两个方面,并且想象事实上这个方程对应的曲线也是单峰的。也就是说,存在一种情况,比如我们拥有了太多的金钱,这时我们可能面对的骚扰、社会仇视、绑架威胁或是其他的仇富以及仇“名”的行为会越来越多。因而曲线就会存在一个顶点,再之后我们对更多金钱的渴望就会因上述负性事件的增多而大为减少。

图9.2 费希纳定律所概括的对数函数关系的图示,也是之后伯努利所提出的客观结果(如一定量的金钱)与主观满意度之间的一般价值函数的图示。

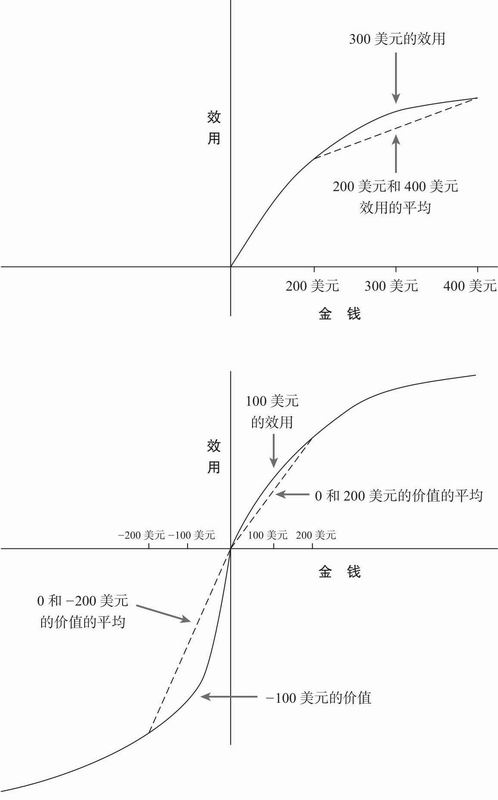

金钱收益和效用之间存在边际报酬递减的函数关系,这一假设在经济学理论中已经属于老生常谈了,大多数研究者都已经证实,我们对收益的评价表现出上升幅度减小、单位回报递减的模式。在20世纪70年代晚期,Kahneman和Tversky(1979)提出预期理论(prospect theory)来描述决策者的行为。这个理论的基本观点就是:回报递减规律适用于决策所带来的好的和坏的客观结果。这个理论包括很多具体内容,我们会在第12章深入讨论,在这里主要关注两点:

1.个体根据某个数额与参照水平之间的差距来衡量当前的金钱结果,这个参照水平常常是个体当前的参照点(通常是现状)。无论选择带来的是正性还是负性结果,其价值都随着结果与参照点之间差异的增大而表现出报酬递减的特征。

2.对价值函数来讲,损失部分比收益部分更陡。

预期理论与传统的经济效用理论的主要差别就在于加入了一个可变的参照水平。尽管在许多情境中,参照点的选取受到决策背景的影响,但是准确描绘出预测参照点的行为规律却是目前预期理论研究领域迫切需要研究的问题。

考虑如下的选择:如果你刚刚得到200美元,那么下面的两个选项你更偏好哪一个?

选项1:你再获得100美元。

选项2:扔硬币决定,如果硬币正面朝上,你再获得200美元;如果硬币背面朝上,你将什么都得不到。

大多数人都选择选项1,即确定获得额外的100美元收益。

现在再看看刚才这些选项的变式:如果你已经获得了400美元,但是现在面临一项惩罚,你必须从下面两个惩罚选项中选择一个。

惩罚选项1:你必须退回100美元。

惩罚选项2:扔硬币决定,如果硬币正面朝上,你必须退回200美元;如果硬币背面朝上,你一分钱也不用退回,即400美元都归你。

当面临惩罚措施的选择时,大多数人都倾向于选择第二个选项。

如果运用上面总结的预期理论来解释这种现象,我们可以看到,按照价值曲线的边际报酬递减特征,100美元收益的价值比200美元收益的价值的一半要大;所以相比于50%的概率获得200美元,人们更偏好确定的100美元收益。但与此同时,100美元损失的价值却比200美元损失的价值的一半更负性,所以相比于确定退回100美元,人们更偏向于50%的机率退回200美元。这样的选择是非理性的,这种非理性的出现是由于人们并没有看到他们决策的最终结果,而是在不停地改变自己的参照点,并依据变化后的参照点来做出判断。当被告知自己已经获得200美元时,他们将这个现状作为参照水平;当被告知已经获得400美元时,此时他们又会将400美元的现状作为参照水平。这样,尽管在两个问题背景下最终的结果是一样的,人们依然会做出相互矛盾的选择(选项1是300美元的确定收益,选项2是期望值为300美元的赌博)。

正如Kahneman和Tversky(1979)所指出的,根据现状来评价结果的做法也能在更一般的适应性(同样来源于感官心理学研究的历史发展过程)原则中找到。他们写道:

相比于绝对数量,我们的感觉器官对变化或者数量差异更敏感。当我们对一些属性进行反应时,例如亮度、响度或温度,过去经验和当前情境会决定一种适应水平,或者是参照点,人们会依据这个参照点来知觉新的刺激,这样一来,就可能出现不同的判断结果……某温度的物体有可能被知觉为热的,也有可能被知觉为冷的,而究竟是哪一种情况则取决于个体当前已经适应了的温度。同样的道理也适用于非感官的维度,比如健康、声望和财富。相同水平的财富,对一个人来说意味着贫穷,而对另外一个人来说则象征着富裕,则取决于他们当前的财产状况。(p.277)

预期理论与经济学中标准的边际效用递减理论的区别就是,后者假设决策者会依据最终的结果选择不同的选项。效用函数边际报酬递减的形状造成了这样的情况:对于负性结果来说,任何赌博性选项都会相对没那么负性,用效用来衡量的话都比相应的确定选项更有价值;而对于正性结果来说,任何赌博性选项与确定性的收益来比,都会显得价值更少。(讽刺的是,证券经纪人经常建议没钱的人们保守一些,而建议有钱的人们更多地去冒险,根据上述框架,这一点是非常说不通的,尤其是没钱的人如果选择保守地投资,基本上注定仍会继续处于贫穷状态,与此同时,有钱的人选择冒险最后却会变得贫穷潦倒。)

图9.3的上半部分代表了标准的经济学分析,下半部分则展示了对选项选择问题运用预期理论所进行的分析。回想一下,刚才面对的两个问题都是在两个相同的选项之间进行选择,一个选项是确定的300美元,另一个选项则是一半对一半概率的200美元或400美元。这些最终的结果形成了期望效用理论分析的基础。如果金钱的边际效用递减,200美元效用和400美元效用的平均值是小于300美元效用的。这个平均值可以用200美元对应的效用点和400美元对应的效用点之间的连线上的某个点来表示;效用函数的形状决定了刚才所说的那条直线总是处于曲线之下。即便是在决策者所面临的每个选项中都增加一个相同数量的正性资产,并以此时的资产作为最终的结果,连接不同点的直线依然是会在曲线之下,而唯一的不同就是这些线都同时向右移动了一些,所以300美元的确定收益依然会更受青睐。实际上,曲线上任意两点之间的直线都是在曲线之下的,这就意味着总体上人们在考虑收益的时候都是“风险规避”的。

图9.3 传统效用理论与预期理论中关于客观结果和体验效用或价值之间关系分析的对比

现在让我们思考一下刚才提到的选择框架,已经得到了200美元,然后再从确定获得100美元和50%可能获得额外200美元、50%可能获得0美元之间进行选择。根据预期理论,决策者是不会考虑最终的结果(300美元和一半对一半概率的200美元或400美元),而是根据自己的现状(参照水平)来将当前的情境知觉为获益情境或者损失情境。已经获得的200美元会被整合入参照水平中,由于预期理论中假定的效用曲线也是边际递减的,决策者同样会倾向于选择确定获得额外100美元收益,和经典的效用理论相似,预期理论预测人们面对收益时表现出的风险规避。

假设现在的选择情境是这样的框架:已经得到了400美元,然后要求在以下两个选项中选择:一个是确定要退回100美元,一个是50%的概率退回200美元、50%的概率一分也不用退。这里最终的结果和上面提到的选择情景的结果是一样的。但根据预期理论,这时决策者会以现在的财产状况为参照点,以损失框架来分析他所面临的选项(此时的参照点变成了400美元)。考虑到效用函数随着损失的加大同样表现出边际递减规律(如图9.3的下半部分),损失200美元的负效用和0美元的效用的平均值并不如损失100美元的负效用那么糟糕。(这个结果可以用连接相应结果的直线上的点来表示,对于损失情况,边际递减的效用函数使得曲线上连接任意两点的直线都处于效用函数曲线之上,这就意味着面对损失时人们的行为是“风险寻求”的。)因而根据预期理论,对于这种选择情境,人们会选择一半对一半的风险选项,而在实际中也的确如此,当人们面临这种问题时普遍会倾向于选择风险性选项。

在将我们的讨论扩展到赌博之外的情境之前,我们将用第1章中解释期望效用理论的例子来阐释预期理论,这个例子是在两对赌博情境中作选择:

(a)有0.20的概率获得45美元,否则一无所获。

(b)有0.25的概率获得30美元,否则一无所获。

以及

(a′)有0.80的概率获得45美元,否则一无所获。

(b′)确定获得30美元。

正如我们在第1章所指出的,选项a和a′分别比选项b和b′有更高的期望值(例如选项a的期望值是9美元,而选项b则是7.5美元)。然而,个人效用函数的边际递减特性却可能会使得人们选择b或b′。但和经典的效用理论不一致的是,第一组选项是选a,第二组却选了b′,或者第一组选了b,第二组却选了a′。组合之间的选择,在不违背章节1.5中所提到的理性标准的前提下,选择ab′组合,或者选择ba′组合都是有可能的。

现在来看看如下两个选项:

(a″) 在第一阶段有0.75的概率失败且一无所获;但是如果成功通过第一阶段,在第二阶段会有0.8的概率获得45美元,其他情况则一无所获。

(b″) 在第一阶段有0.75的概率失败且一无所获;但是如果成功通过第一阶段,在第二阶段会确定获得30美元。

如果“第二阶段”成为函数的原点状态,预期理论预测选项b″会受到刚才在a′和b′之间选择b′的个体青睐,实际上大部分被试也的确如此。但是a″相对于a(0.25×0.80=0.20)和b″相对于b(0.25×1=0.25)在逻辑上是等价的,所以选择了a之后又选择了b″或者选择了b之后又选择了a″是不一致且违背理性原则的。这种选择的模式在对赌博选项偏好的研究中是很常见的,这种现象被称为虚假确定性效应(pseudocertainty);预期理论的解释是,决策者会将概率过程中的某一特定阶段视作心理现状,然后对与之相比的获益表现出风险规避,对与之相比的损失则表现出风险寻求。如果这个阶段目的达到了,那么选择确定的30美元(选项b′相对于选项a′)就没有什么不理性的,在没有到达这一阶段目的之前,选择具有更高期望值的不确定选项(选项a相对于选项b)也没有什么不合理之处。但是这一点却违背了经典效用理论。这里的不理性是指虚假确定性效应导致了在不知道结果之前的矛盾选择——取决于选项是被看作一个整体(即可能导致在a和b之间更偏好a),还是被分成几个部分来逐一看待(即可能导致在a″和b″之间更偏好b″)。请注意,虚假确定性效应取决于我们对概率的推理方式,它既可能在原始的金钱价值情况下出现,也可能在对主观效用价值的讨论中出现。

注意一下就会发现,其实Coombs的“好的事物会使人生腻而坏的事物会逐渐升级”(在量上)的原理和预期理论是直接冲突的。预期理论包含着(像费希纳定律和经典经济学)“收益边际递减”的原则,不论是对于正性的还是负性的结果都是如此。一种可能的解释是,中庸原则是过去的体验效用(也许可能是内隐的)针对当前情境的推广和泛化,由于预期理论的框架效应牵涉到对未来结果的预测(决策效用)。杀害一个族群2/3人口的核战争所造成的危害,要比杀害一个族群1/3人口的核战争的二倍还要高,尽管个体决策者在特定的危机情境中会冒险选择一半对一半的可能性,杀害2/3人口或者不杀害一个人,而不是选择确定损失族群1/3人口的选项。对此解释与框架效应的非理性是一致的,因为个体面对既能以正性框架也能以负性框架进行表征的选择时,他们并不是总能做到从两个方面来表征这些选项。(举例来说,如果一个人通常在夜晚睡8个小时,并且认为睡眠的前4个小时非常重要,然而如果失去后4个小时的睡眠也非常重要,那么睡眠损失的函数就会表现为边际效用递增。)另外一种可能的解释就是,在很多情况下“坏的事物会逐渐升级”并不是对的。正如之前提到的,这个原理对于产生一个单峰函数是充分的,却不是必要的。

预期理论是用来描述行为的,它能预测不理性何时会出现,甚至能预测不理性反应偏离正常或标准模式的方向。这个理论描述是由直觉性的、自动的过程所做出的选择,例如将我们的现状作为决策的基础,而不是根据它与我们固定总资产之间的差异来进行决策。当然,预期理论并不能描述每一个人的决策行为;比如一些人有些时候不会做出像虚假确定性效应那样矛盾的选择。但这个理论却是当今(就像在写这本书的2009年)决策领域中最成功的描述性理论。

相较之下,经典的经济学效用理论则是一个我们应该如何做选择的标准化理论,只有在部分情况下,它才是对我们实际选择行为的描述。本书的一个重要观点是,直觉性的、自动思维过程会引导我们选择其中一个选项,而分析性的、控制思维过程却让我们选择另外一个。如果我们在“深思熟虑”之后所做出的选择没有什么变化,那么研究决策的标准化理论就没有什么意义。我们不应该总是受制于标准化理论,而应该清醒地认识它们,并且在有自我意识或者必要的时候违反它们。

我们已经以不同数量金钱的价值为背景介绍了预期理论(和经典效用理论)。很显然,当概念框架的客观方面(例如,美元)和主观方面(价值,效用)都能很简单地量化时,测量数量和用理论方程来计算是再简单不过了。此外,大多数对于这两种理论的研究都与金钱结果有关。但是两个理论都旨在希望能够应用到更广泛的或好或坏的价值媒介物上——健康的生命、财产、不同类型的愉快和不愉快的体验。下面我们将看到,两个理论都旨在应用于价值和效用体验以及对未来经验的预测中。

9.4 决策效用——预测我们重视什么

要想使决策的理性模型具有实际意义,就必须假设个人喜好不会经常改变,且决策者在一定程度上能够预测未来他们经历某些事情的时候会喜欢什么或不喜欢什么。理想状态下,偏好并不随着时间的推移而改变,并且在预期的决策效用和体验的实际效用之间有着很好的一致性。经济学家Gary Becker和George Stigler(1977)曾争论说偏好是稳定不变的——偏好中很少有什么大的变化是不能用价格和收入来解释的。实际上,当使用问卷调查的研究者或实验室行为科学家试图测量被试对各种事情的评价时——这些事情包括从呼吸到的空气质量,对死刑的支持程度,对无脂无奶油去咖啡因的拿铁咖啡的偏好,以及对玩一个金钱赌博游戏的渴望——他们通常会发现这些评价中存在着非常不可靠的、明显的不稳定性。稳定价值观点的支持者比较强调,在一个鼓励真实反应的情境中被试是否被问到了合适的问题,他们据此来解释这些现象。而不稳定价值的支持者则认为,人们在生成评价性问题的答案时其心理过程存在着基本的不可靠性(Kahneman,Ritov,& Schkade,1999)。鉴于偏好改变的这种情况经常出现,我们相信两种观点都对价值预期中经常出错这个现象具有部分解释力。

在决策的时候,人们是怎样预测其选择所带来的后果中哪些是让他们高兴或者是不高兴的?我们认为,可以通过人们在预测价值过程中所使用的判断策略或者启发式来提供一个好的解释说明。类比于我们在第5章介绍的判断启发式,我们把它们叫做评价启发式。我们提出三种基本的评价启发式:基于记忆中过去的经历而进行的价值预测,基于对未来经历情况的模拟而进行的价值预测,以及基于深思熟虑的计算或者推理规则而进行的价值预测。

过去的经历、学习和记忆在对未来的预测过程中起着主导作用。如果一种结果在过去让我们获得了快乐,我们很可能会预测它在未来也同样能使我们快乐,于是就愿意去重复这种在过去产生好结果的行为。所以,记忆中过去体验过的快乐和痛苦对将在未来带来某些结果的当下选择起主导的作用。当然,关于过去的快乐和痛苦的记忆非常重要还有另一个原因是,它是我们当前满意感的一种来源。这些感觉反过来又会影响我们在社会环境中的行为,以及我们作为公民是支持还是反对政治领导者。当记忆无法为我们提供准确的答案时,我们还有其他的判断策略可以用来预测我们对可能的结果是否满意。

Daniel Gilbert和合作者们(Gilbert,Pinel,Wilson,Blumberg,& Wheatley,1998)发现,我们在对未来是否幸福的判断中存在一种非回归预测的现象。Richard Harrison和Jim March(1984)提出,如果我们意识不到回归效应(第7章曾经介绍过)的重要性,那么我们就会系统性地高估对好结果的正性反应以及对坏结果的负性反应。Tim Wilson和Gilbert(1995)证实,人们有一种趋势,会预测自己有比实际经历更极端的评价和情绪反应。实验中他们让人们预测自己对于在不远的将来可能发生的,对个人而言很重要的不确定事件的反应。例如,研究者们问初级教员,如果他们所在的学术部门决定否决或批准将其提升至高级职位或有终身职位的教员职位,他们会有怎样的反应。被试对自己特定方面的幸福感和总体幸福感的预测比他们后来获得终身职位之后的实际评定要极端很多。简而言之,他们预期自己会高兴或者不满,但是在结果出来几个月后,他们的感觉和结果出来之前并没有那么大的差异。

这些研究者还创造了一个和刚才的情境类似的实验,他们向一批大学生被试许诺说会给他们提供一个非常好的暑期工作,之后又告诉他们无法实现。快乐感相关的反应与知觉和认知的反应类似,是非常具有适应性的。类比于反应迅速的适应性生物免疫系统,这些研究者将这种适应性的习惯称为免疫忽略(immune neglect);而其中的“忽略”是指,当我们预测未来状态时忽略我们本身的适应性特点。我们相信这种免疫忽略的习惯最可能发生在依据对未来是好是坏的想象而形成预期的时候。我们把第二种判断未来效用的策略称为模拟启发式。

当我们依赖于模拟时,我们会因当前情绪状态的影响而产生偏差。一种非常普遍且重要的判断偏差就与我们表现出的有限自我控制有关(见George Loewenstein的综述,1996)。与尤利塞斯那些鼓舞人心的自我控制策略相反,大多数人在决策时都会表现出有限的自我控制(不仅仅是有限理性)。并且,根据尤利塞斯的描述,这种有限可以归结于我们无法成功预测未来的行为或者反应。(王尔德的一句名言概括了这个观点:“我唯一抵抗不了的就是诱惑。”)人们低估了情境以及即刻可得的满足感在控制行为时的力量。结果,当人们在性唤起时、嗑药时或饥饿时,总是会错误地预测他们在未来的行为。Loewenstein将这一类预测错误归因于他所称的“热-冷共情差距”——人们不知道处于不同的情绪状态时,他们的感觉对他们自身的行为会有什么样的影响。当他们从一个较远的距离来思量时,他们预期自己在处于饥饿、性唤起或是马拉松最后一段距离的状态下会冷静而自控。我们以为自己会依照更高级的习性来做出选择,而不是服从于自己的本能,但这其实是一种假象;当我们预测自己在社会情境(“这次我一定会给老板贡献我的一些想法”)和消费情境中(“我能够抵制住自己买昂贵鞋子的冲动”)的行为时,这种假象很有可能对我们的预测产生影响。但事实是,很多时候我们的预期是过于乐观了,于是当我们面临实际的决策情境时,我们就会选择不使用安全套、注射药物、吃不健康的甜食。

评价过程中的伴随情绪会让我们的评价出现难以预想的偏差。在这里,伴随情绪是指在决策时所体验到的情绪,它和决策本身毫无关系,既不涉及决策效用,也不涉及体验效用。Jennifer Lerner及其同事们的研究(例如,Han,Lerner,& Keltner,2007)为这一观点提供了很多支持。她们进行了很多相关的实验,通过让被试看一些电影片段来操控被试在实验中的情绪。这些电影片段或悲伤,或高兴,或引发愤怒,或恐惧,或令人厌恶或者是中性的,但这些情绪对之后的决策都是无关的。结果却发现,这些伴随情绪有着非常明显的作用:当你感到恐惧时,你变得风险规避;但相比恐惧,其他几类情绪的效果就更微妙一些:悲伤情绪告诉我们“事情不太妙,是时候改变自己的环境了”,这就会让我们非常愿意去花钱买新的东西;厌恶感会告诉我们“放弃现在的财产”,让我们情愿以较低的价格卖掉我们现在所拥有的东西;愤怒似乎会告诉我们采取行动改变不好的境况,这就会让我们变得大胆且倾向于冒险。Lerner的研究总体结论就是,情绪不仅仅给决策者传达“好或坏”的信息,它们在一定程度上甚至可以“指挥”个体的行为。

其实在许多情况下,我们都会谨慎地计算我们多大程度上会喜欢未来的某一种经历,我们把这种评价策略称为计算启发式。多样化偏差是系统性预测错误的典型例子,它经常会出现在我们对自己会有什么样的喜好进行精心推断的过程中。在Itmar Simonson(1990)的研究中,学生们被告知即将有三次会议,他们要在六种点心中选出一种在会议上吃,并且为每次会议各选择一种。当让学生在第一次会议上一次性为这三次会议选择点心时,他们会选择更加丰富的品种(即从不同类型的点心范围内进行选择),而当他们在每一次会议上分别做出选择时,这种现象就没那么明显。此外,当那些提前做出所有选择的个体被允许在后面的会议上表达他们的偏好时(此时他们已经选择了一种点心),这个时候他们会对自己没有做出更一致的选择而感到相当后悔。这种研究已经用其他种类的事物和经历重复多次并得到相似的结果:人们并没有意识到在不同的场合他们的需求其实是很相似的。多样化偏差效应也有一个在社交情境中更常见的版本:当我们和一群朋友在餐馆里点菜时,如果我们是通过说的方式点菜,而不是将要点的菜写在一张纸上,我们就更可能选择不同类型的菜。

在我们看来,价值判断过程中许多显而易见的不稳定性都能够用一些心理学原理来解释。首先,金钱目标总会有一些简单的变化。正如之前所提到的,若我们当前的目标发生变化,我们的评价就会随之改变。其次,在预期的满意感和体验的满意感之间存在差距,研究者正在努力为预测未来满意感的系统性偏差列出一个细目。再次,当我们使用不同的评价启发式时,例如当我们依靠记忆、依靠模拟或者计算未来的价值时,我们所看到的价值会有所不同。

9.5 建构价值

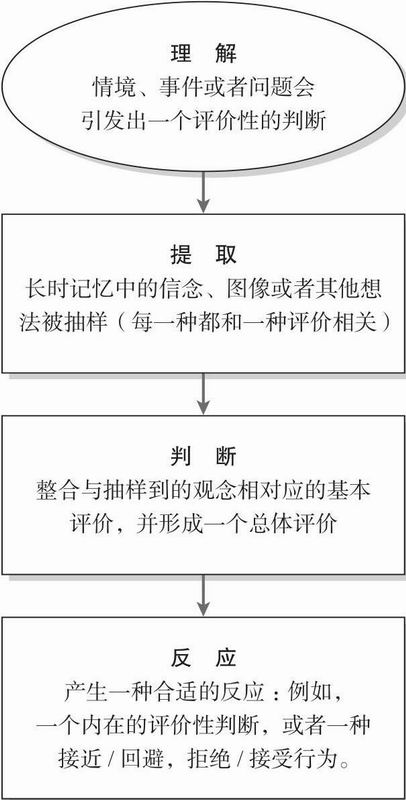

具有认知心理学背景的研究者已经提出了一个模型来描述记忆、模拟以及价值计算背后的评价过程。这个价值抽样模型(belief sampling model)最初是用来解释一般调查过程中反应的不稳定性。但我们认为这个模型可以用来有效地解释许多评价过程中的不可靠性。正如这个模型的名字所表示的,这个模型的核心是一个(记忆)抽样过程。当被试被问及他对于某个政治问题的观点时(比如对死刑的看法),或者对政治候选人的态度时(比如奥巴马),或者对于某种消费品的评价时(如苹果的IPod),这些话题就在被试提取长时记忆信息的过程中起到了探针作用。从记忆中提取的许多信息都和评价对象本身相联系,或者能引发针对评价对象的简单的评价性反应。然后这些基本的评价性反应被整合到一起,从而产生一个综合的评价。任何认知记忆系统的普遍特征,即记忆中信息可得性的波动变化,解释了该系统的不可靠性。人类记忆提取是高度情境依赖的,特定的信息提取会随着对探针编码的变化而改变,系统中激活部分的变化也同样会带来信息提取的变异。例如,如果一个关于堕胎或者比尔·克林顿的问题紧跟一个关于个人自由或者约翰·F.肯尼迪的问题,那所得出的评价结果会与之前的问题是关于个人家庭观或者罗纳德·里根的情况下所得出的评价结果非常不同。

Roger Tourangeau、Lance Rips和Ken Rasinski(2000)为调查中价值抽样过程提出了一个清晰的模型,如图9.4所示。他们将这个评价过程分为四个阶段:理解问题、从长时记忆中提取与价值相关的信息、整合提取出的评价以及产生反应。就像我们刚才提到的那样,这个模型的一部分和组合价值定位的概念比较一致,特别是关于问题理解和反应产生这两个步骤所起作用的分析。其他部分则与基础价值定位的观点一致,尤其是对记忆抽样过程中多样性的强调。根据我们在图4.1所总结的锚定-调整过程模型,我们推测,这个模型的提取和判断阶段可以合并。Tourangeau和他的合作者们指出,这个整合过程可以用线性方程的加权原则来描述,就像我们在第4章指出锚定-调整过程也是一个加权平均的算法那样(见章节4.2)。同样,对锚定-调整过程中“依顺序一次只整合一条提取出的评价”的描述,也适用于价值抽样模型中的抽样和评价过程。

记忆抽样过程更像是从一碗沸腾的汤中撇去漂浮着的碎面包,而不是像在一个有规则的网状街道中根据地址来查找一个位置,这一概念可以解释民意调查这一重要过程中的许多困扰人的现象。几十年前,政治科学家Philip Converse对他所认为的“无态度”进行定义,即当选民们被反复要求投票表决时,对政治问题和候选人的评价会毫无征兆地从一端转到另一端。这种不可预见性是价值抽样过程中不可靠的记忆提取过程的自然结果。这个模型也能说明情境效应,即当问题改变或者有其他影响记忆提取的因素改变时(例如,心境影响;Seymour Sudman,Norman Bradburn,& Norbert Schwarz,1996,已经发现并总结出许多类似的效应),评价结果会发生系统性的变化。当不同的民意调查之间的情境或者选民的心境改变时,人们提取的信息也会发生变化,而最终的评价结果也会随之而改变。

目前,行为科学界关于价值判断的基本来源的研究和关于这些来源之间怎样组合才更有助于评价现实中复杂的行为和选择的研究正在快速发展。该领域的研究有着许多明显的不稳定性、不一致性和令人困扰的现象。我们的观点是,评价和基于不同评价的偏好并不是那么完全一致或者完全理性的,但是大多数时候,人们都能很好地选择一种行为,以达到其当前目标。

图9.4 关于复杂事物、个体或者态度的价值或态度建构的价值抽样过程的综合模型(基于Tourangeau等2000年的研究)

参考文献

Becker, G., & Stigler, G.J.(1977).De gustibus non est disputandum.American Economic Review, 67 (2), 76–90.

Bentham, J.(1948).An introduction to the principles of morals and legislations.Oxford, UK: Blackwell.(Original work published 1789)

Brickman, P., & Campbell, D.T.(1971).Hedonic relativism and the good society.In M.H.Appley (Ed.), Adaptation-level theory: A symposium.New York: Academic Press.

Coombs, C.H., & Avrunin, G.S.(1977).Single-peaked functions and the theory of preference.Psychological Review, 84, 216–230.

Damasio, A.R.(1994).Descartes’ error: Emotion, reason, and the human brain.New York: Putnam.

Davidson, R.J.(1999).The neuroscience of affective style.In M.S.Gazzaniga (Ed.), The new cognitive neurosciences (pp.1149–1159).Cambridge: MIT Press.

Diener, E., & Biswas-Diener, R.(2008).Happiness: Unlocking the mysteries of psychological wealth.New York: Wiley-Blackwell.

Ekman, P., & Davidson, R.J.(Eds.).(1994).The nature of emotion: Fundamental questions.New York: Oxford University Press.

Gilbert, D.T., Pinel, E.,Wilson, T.D., Blumberg, S., &Wheatley, T.(1998).Immune neglect: A source of durability bias in affective forecasting.Journal of Personality and Social Psychology, 75, 617–638.

Han, S., Lerner, J.S., & Keltner, D.(2007).Feelings and consumer decision making: The appraisal-tendency framework.Journal of Consumer Psychology, 17 (3), 158–168.

Harrison, J.R., & March, J.G.(1984).Decision making and postdecision surprises.Administrative Science Quarterly, 29, 26–42.

Hsee, C.K., Xu, F.,&Tang, N.(2008).Two recommendations on the pursuit of happiness.Journal of Legal Studies.

Ito, T.A., & Cacioppo, J.T.(1999).The psychophysiology of utility appraisals.In D.Kahneman, E.Diener, & N.Schwarz (Eds.), Well-being: The foundations of hedonic psychology (pp.470–

488).New York: Russell Sage Foundation.

Kahneman, D., Ritov, I., & Schkade, D.(1999).Economic preferences or attitude expressions? An analysis of dollar responses to public issues.Journal of Risk and Uncertainty, 19, 220–242.

Kahneman, D., & Tversky, A.(1979).Prospect theory: An analysis of decision under risk.Econometrica, 47, 263–291.

Kahneman, D., Wakker, P.P., & Sarin, R.(1997).Back to Bentham? Explorations of experienced utility.Quarterly Journal of Economics, 112, 375–405.

LeDoux, J.E.(1996).The emotional brain: The mysterious underpinnings of emotional life.New York: Simon & Schuster.

Loewenstein, G.F.(1996).Out of control: Visceral influences on behavior.Organizational Behavior and Human Decision Processes, 65, 272–292.

Lykken, D.(1999).Happiness: What studies on twins show us about nature-nurture, and the happiness set-point.New York: Golden Books.

Lyubomirsky, S.(2008).The how of happiness: A new approach to getting the life you want.New York: Penguin.

Mellers, B., Schwartz, A., & Ritov, I.(1999).Emotion-based choice.Journal of Experimental Psychology: General, 128, 332–345.

Parducci, A.(1995).Happiness, pleasure, and judgment: The contextual theory and its applications.Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Redelmeier, D., & Kahneman, D.(1996).Patients? memories of painful medical treatments: Realtime and retrospective evaluations of two minimally invasive procedures.Pain, 116, 3–8.Rolls, E.T.(1999).The brain and emotion.New York: Oxford University Press.

Simonson, I.(1990).The effect of purchase quantity and timing on variety-seeking behavior.Journal of Marketing Research, 27, 150–162.

Sudman, S., Bradburn, N., & Schwarz, N.(1996).Thinking about answers: The application of cognitive processes to survey methodology.San Francisco: Jossey-Bass.

Tourangeau, R., Rips, L.J., & Rasinski, K.(2000).The psychology of the survey response.New York: Cambridge University Press.

Wilson, T.D., & Gilbert, D.T.(2005).Affective forecasting: Knowing what to want.Current Directions in Psychological Science, 14(3), 131–134.

Zajonc, R.B.(1980).Feeling and thinking: Preferences need no inferences.American Psychologist, 35, 151–175.

[1] 享乐跑步机就是一旦有某种物质新体验,就需要更多新物质刺激才能维持快乐。——译者注