我们很难做出预测,尤其是对于未来。

在预测某个活跃科学领域的未来进程方面,我们可没有太多的自信。但是,如果我们能通过自己的评估,对当前趋势的重要性和开放性做出权衡,而不是坚持“假如现在我们已经做了许多,那么明天我们将做得更多”之类呆板的规划,那我们应该可以做得更好。正由于此点,我们在本书中提到了几个新兴的研究方向,我们认为这些方向在今后的十多年里将产出许多重要的成果。但我们也应记住,尖端前沿的研究中同样也会夹杂着许多引起误解的、错误的结果,因为我们常常没法辨别某种发现是否可靠,除非它经过了反复验证。正如俗语所说,科学的先锋总是沿着许多小巷摸索前行,直到证实前方确实是个死胡同。

那么,行为决策科学的下一个方向是什么?首要的一种趋势是探索判断与决策行为的神经基础,这是认知神经科学的一个分支领域,有时被称为神经经济学(neuroeconomics)。尽管具体的课题还不确定,但这种趋向是必然的。将决策过程与在大脑内部揭示认知因果关系的分析层面结合起来,这项工作肯定能有所作为。第二种趋势是探索情绪在判断与决策中的作用。神经科学的研究加深了我们对情绪过程本质的理解,有力地推动了该主题的发展。在本书的前面章节里,我们列举了一些与该主题相关的有趣发现(如,判断中情绪依赖的可得性效应,以及作为基本价值来源的一些情绪)。第三种趋势是动态决策过程的新兴前沿领域的发展。此领域主要是因应一些动态决策任务(如爱荷华赌博任务)的流行而开创,在这类任务中,被试需要做出许多次选择,并且要从经验中提取与概率和结果相关的信息。在1990年以前,就出现了一些动态决策任务,要求被试在一段时间内进行多次决策,且每个决策都取决于其他决策。但是直到Antonio Damasio和他的同事引用了一种赌博任务(即爱荷华赌博任务,任务中,被试需要在四副正面朝下的扑克牌中进行100次选择,每次实验赢钱和输钱的数量均有不相同),动态决策任务才在研究领域流行起来。下面我们依次来看这三个互相联系的研究方向。

13.1 决策的神经科学

在所有的科学领域,将科学现象从一个分析层面还原到一个较为基础的层面是一种突破性的成就,这个较为基础的层面可以将两个层面的理论和事实联系起来。在物理学、化学和生物学等许多领域中,这种突破已经实现,但是在行为科学领域,却才刚开始不久。心理学中视觉和听觉的相关领域就是典型的例子,如今要想在这两个领域进行富有成效的行为研究,扎实的感觉神经科学背景是必不可少的。这一将不同分析层面和科学领域相结合的事业,如今被贴上了“融通”(consilience)的标签,融通一词最早由科学家、哲学家威廉·休厄尔发明使用(他同样被认为是“科学”一词的发明者),当代著名生物学家爱德华·威尔逊则在一本以“融通”为题的书中将该词大众化[1]。我们认为,识别不同分析层面之间的关系是一种非常有价值的科学进步。

在认知心理学领域,我们完全有理由期望,同时采用多个层面的分析方法可以解决在一个分析层面上看起来很棘手的问题。这可能意味着,由于一个问题受到另一个视角(如神经、生物层面)的攻击,先前投入到该层面(如行为层面)的资源被转移了,从而引起了一些传统研究者的焦虑。比如,现在典型的对决策过程进行的神经科学研究依赖于确立已久的方法、结果和理论模型,这些方法巩固了该领域行为层面的研究结果,但与此同时,神经科学也产生了另外一些突破性的研究成果。这意味着,如果我们忽视神经科学在这些研究中的贡献,那么行为层面就没有什么新进展。此外,行为神经科学吸引了大量行为学研究前沿的研究经费、科学家和学生们。也就是说,全面的决策神经科学的发展将会与行为学的前沿领域竞争资源。但我们认为这些都不是问题,因为行为学现象和生物学基础结合起来的最终结果是好的。而且,正如视觉和听觉领域的研究一样,这两个层面最后会相互交融,实现真正的“融通”。

脑成像技术的出现是最近行为神经科学研究激增的主要推动力,这些技术通过测量流向不同激活区域的神经元的血流量,使得研究者可以“功能性地”识别大脑的活动。在我们撰写本书之时,功能性磁共振成像技术(fMRI)是当下最流行的脑成像技术,它主要测量感兴趣区域(ROIs)中的血氧含量水平(BOLD),其立体成像的空间分辨率为3毫米× 3毫米,时间分辨率约为2秒。脑电图技术(EEG)是当前用于人类研究的另一种流行技术,它测量的是头皮上的脑电活动,时间分辨率更为精确,但空间分辨率比较差。类似的研究手段也被用于研究非人类被试,通过外科手术将微电极植入活体动物的神经元,以记录其大脑内部的电活动,此项技术能够提供更加精确的时间定位和空间定位。

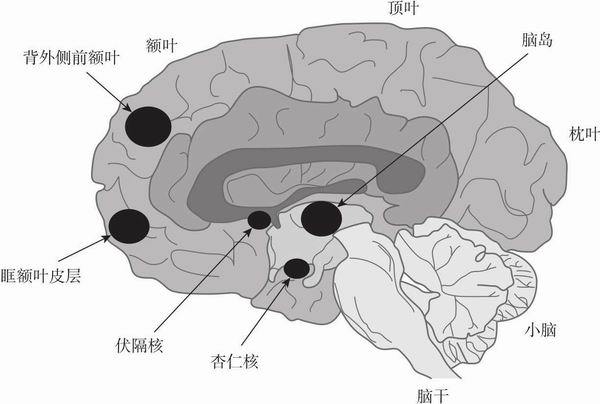

现在的研究工具和方法正以非常迅猛的速度发展,变得更为精密和复杂。因此,在您阅读本书的时候,我们所写的或许已经有点过时了。客观地说,当前大多数的研究旨在对一些明确界定的认知过程涉及的脑区进行功能定位,这些脑区似乎“计算”了这些过程。关于决策的脑机制的一些结论似乎已经得到了很好的确认。对赌博或消费产品进行仔细思考的认知过程通常涉及背外侧前额叶(位于颞叶后部的临近脑区)的激活,该脑区普遍被认为与工作记忆密切相关(图13.1)。对享乐消费经验、痛苦经验和金钱的评价过程则主要与负责动机的脑区激活相联系,这个脑区有时被称为边缘系统,包括如纹状体(包括伏隔核)、杏仁核和脑岛等。眶额叶皮层(位于眼窝后上部的脑区)则似乎在整合认知情境信息和情绪评价中起着独特的作用。虽然关于决策的神经加工系统或“大脑环路”的一些结论很大程度上是基于推论的,但大脑的解剖学特征与这种解释是一致的,即眶额叶皮层是一个非常重要的“交换机”,它连接着认知系统(前额叶)和动机系统(边缘系统)。

图13.1 与决策过程中涉及的认知功能相关的主要脑区

目前,许多实验室正试图对大脑中的各种计算功能进行定位,这些功能可能是效用计算或预期理论中价值概括的基础。从20世纪80年代开始,William Newsome就开始训练猴子辨别朝不同方向(从上到下、从左到右)运动的圆点(Sugrue,Corrado,& Newsome,2005)。这种任务与我们介绍过的在人类实验研究中的赌博选择任务相类似,猴子如果选择对了圆点运动的方向,就能得到一口果汁的奖励。在实验的每个试次中,猴子在两个不确定的预期结果间进行选择,它们从经验中学习获得奖赏(即果汁)的概率,而决策的结果决定了它们是否得到奖励。

Newsome及其同事在猴子大脑的侧顶内沟和上丘区域发现了预期中系统性的神经元激活。就在猴子通过眼球运动表明其决策的数毫秒之前,位于这些脑区的神经元放电频率明显增强。本质上来说,这些研究者对其实验对象大脑内的“概率计”(probability meters)进行了定位。这种方法中有两个条件值得我们关注:首先,实验结果是通过分布在常规试次中的一些测试试次获得的,在测试试次中,圆点的运动方向是随机的。因此,在那些“随机试次”中,刺激与猴子决策的结果是不相关的,从而证实了猴子特定脑区的神经元活动反映的是真实的决策过程,而不是简单的感觉运动过程。其次,相关的神经元既不位于神经环路中负责早期视知觉的部位,也不位于环路中掌管运动控制的部位,它们恰恰位于连接知觉系统和运动系统的中间部位。最重要的是,对这些部位的神经元进行电刺激会导致猴子的决策出现偏差(Salzman,Britten,& Newsome,1990),这也就证明了这些结构在决策中的决定作用。

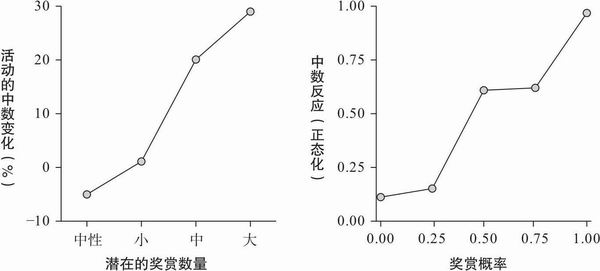

研究者也试图探究大脑是如何对奖赏价值进行编码的。有些人认为,中脑多巴胺系统可能在其中起重要作用。再一次,研究者发现,在奖赏的预期中,奖赏的概率和数量与神经活动存在线性关系,表明这些脑区起着“价值计”(value meters)的作用(图13.2)。

以人类为被试的类似研究已经采用神经影像学的方法来寻找与不确定性和效用计算相关的神经机制。一些研究发现,伏隔核的激活与对于金钱获得的预期有关(Knutson & Peterson,2005)。但也有研究发现,在预期的金钱获得和损失的过程中,伏隔核与杏仁核均被激活(Breiter,Aharon,Kahneman,Dale,& Shizgal,2001)。一个特别有趣的结果表明,大脑对获得或损失的相对数量敏感,而不是对绝对数量敏感,这与预期理论的假设一致。这项研究的关键在于对三种彩票进行的比较,这三种彩票均有1/3的概率出现0美元的结果(表面上看来,这是一种中立的零数量)。赌博采取了基本彩票的变式:三种彩票均有1/3的概率赢得0美元,此外,第一种彩票有可能赢得10美元或2.5美元、第二种彩票有可能赢得2.5美元或损失1.5美元、第三种彩票有可能损失2.5美元或6美元。研究发现,大脑杏仁核在接受0美元时的反应究竟是积极还是消极,取决于“可能还会发生什么”。当另一个可能的结果好于0美元时,大脑记录为“失望”,而当获得0美元是三种可能结果中最好的时,大脑记录为“高兴”。因此,以上研究证据都共同表明,大脑会如预期理论描述的那样进行效用计算。

Paul Glimcher也一直在寻找像主观期望效用公式所描述的效用计算背后的神经机制。在Glimcher的实验中,一只猴子学会追踪一个颜色信号的运动,并随之向左或向右转动眼睛,然后奖励一口果汁。在实验中,猴子获得果汁的概率以及获得果汁的数量系统地发生变化。单细胞记录显示,在结果出现之前,同样是在侧顶区内皮层,其中的单个神经会对概率和奖赏数量在一定范围内的变化进行追踪(Platt & Glimcher,1999)。

图13.2 Wolfram Schultz实验室的结果显示,预期的奖赏数量、奖赏概率与恒河猴腹侧中脑区域的多巴胺神经元活动之间存在简单关系。

资料来源:Based on Fiorillo, Tobler, & Schultz, 2003; Figures 2E, 4A.

最近的一项关于人类大脑对传统赌博刺激进行反应的研究堪称典范,让我们来好好看一看。该项研究是由加州理工大学Colin Camerer实验室完成的。研究者们对大脑是否能辨别明确的概率和模糊的不确定性很感兴趣,这个问题在Daniel Ellsberg的研究中被清晰地表述为风险与模糊的辨别问题(参见章节11.4)。这个问题特别适合使用神经科学的方法进行研究,因为模糊的概念很抽象,而关于其心理本质,目前有几种不同的认知解释。一些人认为,模糊是心理不确定性的一种形式,它区别于简单的风险(即明确的概率),并且模糊规避也与风险规避有别,它们的发生是彼此独立的。另一些人认为,模糊是悲观主义的一种表现,因为“如果我不知道确切的概率,那这种概率有可能不利于我”。还有一些人认为,模糊是人际互动中竞争习惯的泛化,这种习惯是,当你不知道另一方在做什么的时候,最好假设他比你更有优势或者对你怀有敌意。

Camerer及其同事着手检验大脑是否以不同的方式处理概率风险与模糊,他们在研究中给被试呈现确定的事件结果和不确定的赌博这两个选项(我们在这里仅描述整个实验设计的一部分)。下面的三种风险-模糊比较(包含一个人际情境)作为不确定的赌博呈现给被试,与此同时,研究者使用功能性核磁共振成像(fMRI)设备对他们的脑部进行扫描。

1.一种赌博:有两副构成非常明确的扑克牌,10张红色,10张蓝色,但是哪张牌会被翻开不确定,玩家选择一种颜色下注;另一种赌博:只知道这两副牌中一些红色牌和一些蓝色牌混在一起,同样,玩家同样选择一种颜色下注。

2.一种赌博:结果由纽约市的气温决定(风险);另一种赌博:结果由塔吉克斯坦首府杜尚别的气温决定(模糊)。

3.一种赌博:被试与一名不清楚这两副牌构成的对手进行游戏(风险);另一种赌博:被试与一名知道其中一副牌中构成的对手进行游戏(模糊)。

Camerer首先想要解答的问题是大脑对模糊和风险的反应是否不同。通过Ellsberg的工作,我们已经知道人们对模糊和风险的反应存在行为上的差异,大多数人强烈地偏好明确的风险预期而非模糊不清的不确定性。然而,当一个人在风险和模糊之间思忖时,相关脑区的反应是否存在差异?特定的激活区域是否会给我们提供关于这种反应的本质的一些线索?Camerer通过比较两种不同情况下大脑的活动记录回答了这个问题,一种情况是被试在风险赌博和确定事件之间进行思考选择,另一种情况是被试在模糊赌博和确定事件之间进行思考选择,确切地说,是“将两种情况下的大脑活动图像相减”。研究发现,当被试考虑模糊赌博时,大脑两个区域表现出更强的激活,这两个区域是杏仁核和眶额叶皮层。

目前,这种解释是推论性的,因为我们无法明确知道这些脑区的功能,以及它们可能执行了哪些操作。进一步说,如果可以将各种认知或情绪功能指定到特定的脑区,那么这些功能可能涉及多个脑区的交互作用,神经科学家称之为“回路”。然而,需要注意的是,杏仁核通常与情绪反应有关,尤其是与诱发恐惧的刺激相联系,如惊恐的面孔,而眶额叶皮层似乎对整合认知和情绪信息起作用,眶额叶皮层受损的病人在社交场合中经常行为不当,即使他们知道什么样的行为才是得体的。相反的,背侧纹状体(包括伏隔核)在被试考虑风险预期(与模糊预期比较)时更多地被激活,这个区域似乎在预测奖赏尤其是金钱奖赏时起作用。以上这些解释提示,对待模糊预期,大脑的反应伴随着一些惊恐和情绪化,而对待风险预期,大脑则是以一种“深思熟虑”的方式来思考。

在这里我们需要指出上述研究在方法学上的一个重要的巧妙之处。在这个实验中,被试在考虑确定结果和赌博结果时,大脑的许多区域都被激活了(事实上,任何人都可以说,只要我们还活着,整个大脑都是激活的),比较的方法给我们显示了在不同实验条件下大脑的“相对激活”。此外,数据的分析和解释采用了“p〈0.001”的统计检验标准,以说明局部区域的大脑激活差异是显著且可信的。这表明,上面报告的差异是值得解释和探索的,但却并不意味着,纹状体在被试考虑风险预期时被激活了而在考虑模糊预期时又关闭了。这个结果仅仅表明,与考虑模糊预期相比,考虑风险预期时纹状体的激活程度更大,当然该结果还是很重要的。

至此为止,以上介绍的分析告诉了我们一些关于大脑激活差异的事实。Camerer的研究团队进一步检验了大脑激活与外显的赌博行为之间的关系。他们让被试在所呈现的赌博中做出选择,并分别计算选择行为中风险规避(基于如图9.3和图12.1中显示的效用函数)和模糊规避(基于图12.1中呈现的决策加权函数)的独立行为指标。然后,他们将所有被试赌博行为的测量指标与功能性核磁共振(fMRI)图像分析得到的三个感兴趣区域的大脑活动量进行相关分析。行为上的风险规避(或者模糊规避)是否与特异的纹状体(或者杏仁核和眶额叶)激活相关呢?答案是肯定的:上述几个感兴趣区域的大脑活动确实与有关行为相关,这进一步支持了整个分析。

Camerer的结果表明,当对决策的预期结果存在不确定性时,大脑中有两个系统会做出反应,一个涉及杏仁核和眶额叶皮层,另一个涉及纹状体。虽然两者都很活跃,但随着不确定性的不断增强而变得模糊,相对更多的激活会向杏仁核-眶额叶系统转移。此外,由不确定性引起的这种系统激活的转移在几种情况下均可被观察到,包括简单的翻牌赌博、缺乏专门知识的情况(例如你的结果依赖于对塔吉克斯坦气温的判断)、存在一位竞争对手而他具有潜在行动的情况等,这些结果都提示,上述系统是对一种非常普遍的不确定-模糊的感觉做出反应。

我们之所以在这里详细介绍这项研究,主要是因为它可以说明当前决策研究的认知神经科学发展水平。目前,我们看到许多研究者正在努力对大脑的计算功能进行定位,这里主要指的是那些对不确定性程度进行系统反应的脑区,我们有时称之为“不确定计”、“价值计”等等。这些计算功能在决策过程的经济模型(如期望效用理论)和心理模型(如预期理论)中起着重要的作用,因此人们常常选择它们来进行研究。研究的第一步,测量哪些感兴趣的大脑区域对相关刺激(如不确定性)的不同水平表现出不同的激活程度。第二步,考察某个感兴趣区域的大脑活动与有关行为(例如,选择风险赌博或模糊赌博)的相关性。在Camerer的研究中,第三步是检验不同脑区被激活的时间进程,以推测不确定性决策是否涉及范围更大的神经加工回路。最后,Camerer将同样的任务呈现给眶额叶受损伤的神经病人,以考察他们的行为模式和大脑激活模式是否与这种解释相一致,即,眶额叶皮层在风险和模糊情况下的选择中起着因果作用,而不仅仅是简单的相关关系。一个重要的行为观察结果发现,病人对风险和模糊的选择是没有偏好的,而无脑损伤的被试大多厌恶风险,且更厌恶模糊。

Camerer的研究只是每年报告的数以百计有助于阐明决策过程机制的研究之一。他的研究显示了人们对大脑特定部位或区域进行功能定位所做出的系统性的努力,并期望后来的研究者能将时间分析与空间分析结合起来,以识别相关的加工回路。该研究还表明,可以通过对脑损伤病人和无脑伤损被试进行比较,从而得出脑区所具有的因果作用的结论。这是一个激动人心、快速发展的研究课题。在决策的神经基础研究中,来自许多学科领域的科学家,包括神经科学、心理学、经济学和神经生物学,开始从各自不同的视角进行协作,不断涌现的研究结果数据必然会极大地加深我们对大脑如何实现这种行为的理解。

13.2 决策中的情绪

情绪一直为认知和决策研究者们所忽略。研究者们长期关注的是那些强调思考和计算的效用模型和预期理论模型。过去在决策理论中,情绪常常被看成会干扰主要认知决策过程的一种附加现象。冲动性的情绪系统有时会妨碍更加有序的理性系统。在对人性进行思索的历史长河中,情绪系统一直都以一种冲动形象示人。关于这种双重人性假设有很多生动的比喻。柏拉图用“理性的御者试图控制两匹马(其中一匹未经训练而充满着野性)”的形象比喻阐述了人性的两面互相竞争的观点。许多世纪以后,弗洛伊德用“一名骑手试图控制一匹烈马”的比喻来描述理性、现实的自我与饥渴、充满欲望的本我之间的关系。一些实用主义的思想者,从牛顿到托马斯·杰弗逊,则将情况理想化,认为“人们可能且只能是由理性所支配的”(Jefferson,1905,Vol.8,p.124)。

尽管人类具有非常出色的自我控制能力,但我们一方面声称要自制、坚持或珍惜,另一方面却又总是行为失误,违背这些意愿(Rachlin,1989)。我们一时表现得像寓言中谨慎勤勉的蚂蚁,一时又像懒惰放纵的蚂蚱。测量人们在多大程度上认为即刻的奖赏比延迟的奖赏更有价值,是研究人们如何解决即刻满足与长期获益之间冲突的一种方法。在时间折扣效应的实验中,研究者让被试在即刻的结果和延迟的结果中进行选择,比如,今天获得20美元和一个月后获得20美元,被试的选择模式可以反映两者对他们而言的相对价值。在这些研究中,人们表现出一种特定的非理性模式。请你思考如下选择:是接受现在就可以得到的20美元,还是接受一周后才可以得到的25美元?大多数人选择今天得到20美元,而且他们的反应几乎都是出自本能,大概他们此刻已经在享受这20美元的消费了。现在,还是同样数量的钱,但分别要在5周后和6周后才能得到,即35天后获得20美元和42天后获得25美元,你又会如何选择呢?在这种情况下,延迟的结果也变得很容易被大多数人接受,他们选择等待42天后的25美元。这种偏好反转的模式被称为“动态不一致(dynamic inconsistency)”,它违背了标准经济学模型强调的一致性——理性模型预测25美元的价值会随着时间的推进而下降(即时间折扣 [temporal discounting])。在某种意义上,这种偏好发生反转的“分界点”并不存在,正如我们例子中的20美元和25美元。

对动态不一致现象的一种解释是:当某种结果是即刻发生的时候,本能的情绪系统会控制我们的行为,选择立即可以获得的满足。但当这种满足不是即刻可得的时候,冷静理智的理性系统则会使我们更加明智地做出选择(Thaler &Shefrin,1981)。有许多例子可以表明,反映在情绪中的一些本能因素(visceral factor),如与药物成瘾相关的渴求、性唤醒和强烈的饥渴,会驱使人们做出一些恰恰对自己最不利的行为(e.g.,Loewenstein,1996)。这种解释符合我们的主观经验,尤其是在我们面对一份丰富可口的餐后甜点、一次性奇遇或发横财的机会时。它也符合人们在诱惑和谨慎的行动之间进行选择时,头脑中两种思想在交锋的体验。著名的经济哲学家亚当·斯密因其在开明利己上的远见卓识而享誉盛名,他的一份自省报告也说明了这一点:

就在将要行动的时候,他的激情达到了顶峰,但一想起自己所要做的事情,他却迟疑和动摇了;他感觉到自己正悄悄地突破已有的行为规范,而这是他在冷静的时候坚决不违反的(p.227)。

尽管“双重系统”的解释与我们的直觉感受非常一致,但它很难通过行为数据来检验。McClure、Laibson、Loewenstein和Cohen(2005)尝试将行为学和神经科学相结合的检验方法。在研究中,他们让被试在即刻的和延迟的金钱奖赏之间做出选择,同时进行脑部扫描。他们的假设是:当两种选择结果都是延迟奖赏的时候,只有沉思的大脑皮层系统会被激活,促使被试采取理智谨慎的方案来解决这种选择困境;而当一种结果是即刻奖赏的时候,情绪-本能系统会支配他们的选择。

他们的行为结果证实了前面提到的动态不一致现象,当同一对选择项分别在较近和较远的时间点呈现时,选择偏好便会发生反转。大脑扫描数据则显示,当被试对即刻奖赏和延迟奖赏进行比较时,腹侧纹状体、内侧眶额叶、内侧前额叶和后侧扣带回这四个脑区都有不同程度的激活。当被试凝视即刻选择或者延迟选择的时候,视觉和运动脑区被激活了(对选择过程而言,这两个脑区可能不太重要),同时激活的区域还包括:左右双侧顶内区、右侧背外侧前额叶、右侧腹内侧前额叶以及右侧眶额叶。尽管这种联系并不完美,但它表明,即刻的选择通常会激活与情绪反应相关的脑区(边缘系统和眶额叶区域),而与思考推理相关的脑区(额叶和顶叶)在对即刻选择和延迟选择进行配对比较的时候会被激活(请参考Kable和Glimcher在2007年研究中的不同解释)。值得注意的是,道德判断和消费者决策的“双重系统”解释也已经得到类似的差异化激活模式的支持(Greene,Sommerville,Nystrom,Darley,& Cohen,2001;McClure,Li,Tomlin,Cypert,Montague,& Montague,2005),当情绪在决策中起主要作用时,边缘系统和皮层的特定区域就会被激活。

尽管将实验室中对个体决策的研究推广到宏观的经济现象是一个极大的跳跃,但神经经济学家和行为经济学家们推测,通过记录边缘系统活动所测量到的情绪反应能解释某些股市异常现象和崩溃(Akerlof & Shiller,2009)。时间短视可以解释投资者在牛市上的非理性亢奋、我们乐此不疲地攫取而将巨额的社会债务留给下一代,以及我们毫不在意今天的污染习惯会给给未来的地球环境造成的影响。

尽管情绪确实在某些情况下会使得我们违背自己的最大利益,但研究者的观点也在转变,他们开始关注情绪在行为中扮演的积极而且有适应性的角色。Robert Zajonc(1980)是这一转变的引领者之一,他确立了情绪反应在快速评价、趋避行为中的重要作用。他的经典格言“偏好无需推断”揭示了一个事实,即情绪的唤醒以及基于情绪的选择通常是无可避免地先于任何有意识的分析。我们所有人都有这种经历:我们对某些人、某些情境或某些商品会有一种简单的“本能反应”,但是我们无法对其进行有意识、审慎的解释(有时还会抗拒解释)。我们或许还曾在向他人讲述一部电影或介绍一本书的时候突然打住了,因为我们意识到自己完全忘记了其中的内容或者不知道自己为什么那么喜欢它。Zajonc从这些趣闻轶事中得到启发,引进了一种实验范式来研究他所谓的“单纯暴露效应”(也可译为曝光效应)。他的方法是反复地给参与研究的被试呈现一个不熟悉的刺激(汉字、新异旋律、陌生面孔),然后要求被试对这些刺激项目进行评价。结果发现,被试对这些项目的偏好随着重复次数的增多而非常稳定地上升。而更引人注目的是,当这些项目的呈现时间非常短暂以至被试还没有意识到这些项目的出现,或是一段时间过后,被试忘记了看过的项目,“单纯暴露”仍然会导致偏好程度的增加。这样看来,认知活动(如对项目的识别)对偏好(喜欢的程度)来说似乎并不是必要的。尽管单纯暴露效应仅仅能解释人们对日常事物偏好的很小一部分(请参见章节5.3,现在人们认为流畅性是单纯暴露效应的主要机制),但它依然很重要,因为它阐述了一种非常纯粹的偏好形成形式。

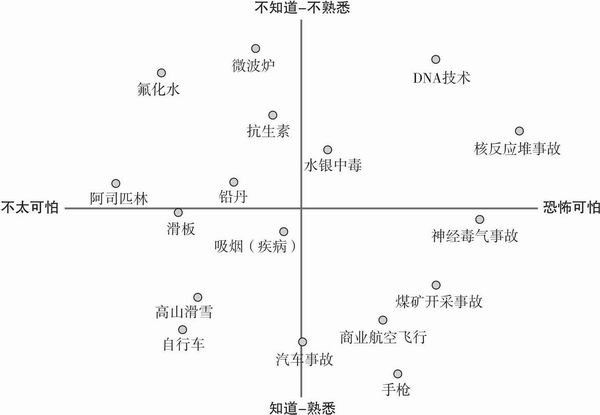

Paul Slovic关于情绪影响风险判断的研究工作开辟了情绪引导快速评价和引导趋避反应的研究课题。在Slovic(1987)的一项经典研究中,基于被试对不同社会风险来源相似性的判断,他发现在决定个体和社会应付出多少努力来应对某种风险时(例如,客观的个人风险),风险的“个性”可能比理性的思考更为重要。Slovic发现了一个二维的相似度空间(图13.3)。一个维度是对风险的知道-熟悉度,指该风险事件是否是高度可见和易于理解的,另一个维度是想到风险时唤起的恐惧的程度,即该风险事件是否是难以控制、致命且恐怖的。他的结果对政府进行风险沟通和管理规划具有重要的影响。这些结果促使Slovic提出了一种更具一般性的“情绪启发式(affect heuristic)”,在以一种概念(情绪、流畅性、相似性)取代另一种概念(危险、频次、概率)的意义上,它与我们在第5章回顾的其他启发式相类似。Slovic等人(Slovic,Melissa Finucane,Ellen Peters,& Donald MacGregor,2007)在实验中操纵与某种技术(如核能)的潜在风险相关的情绪,然后观察这些积极或消极的情绪是否会转移到该技术未提及的方面,例如该技术可能带来的诸多效益。结果发现,这种情绪反转效应也发生了:与效益相联系的情绪代替了缺失的信息,从而影响风险判断。

图13.3 此图呈现了人们对那些引起社会严重关注的危险事件和事物进行判断的一个多维度评定分析的结果。从分析中得到了两个维度,表示人们对具有不同“个性”的各种危险事件的反应可以概括成对事件熟悉度和事件恐怖度的认识。

George等人(George Laewenstein,Chris Hsee,Elke Weber,& Ned Weloh,2001)进一步扩展了这个研究主题,他们提出一种非因果论的“风险即情绪”框架,用以描述对威胁性事件的反应模式。这种“风险即情绪”的假设认为,我们的反应基于特定情境下被快速唤醒且未经分析的情绪,或是基于分析决策过程的附加情绪体验。在某些情况下,这种反应模式可能取代经典的理性模型或准理性模型所假设的对成本-收益的严谨分析。这个假设认为人们情绪性地进行反应,这就暗示着更多的认知因素将会被忽略,比如概率。Yoval Rottenstreich和Hsee(2001)的一系列研究证实了这种效应。他们对一对不确定预期结果的情绪状态进行了操控:1%的概率赢得50美元,或是1%的概率获得“你喜欢的电影明星的一个香吻”。在这些情况下,65%的被试选择香吻。但当研究者将预期结果改成“确定事件”,即肯定赢得50美元或者肯定获得一个香吻时,只有四分之一的被试选择香吻。这些结果在获得现金或一次欧洲旅游以及付出现金或体验一次负性电击等情况下都得到了重复验证。对于这些,研究者们倾向于解释为人们在思考与情绪唤醒相关的结果时赋予概率的权重很小。情绪会改变预期理论的决策加权函数(参见图12.2),使中间区域更加平坦,而两极部分更加陡峭。

目前,探索情绪在决策中作用的研究主要聚焦于情绪特异性反应这个问题上。我们能否通过简单的一维(好-坏)或二维(好-坏、唤醒-平静)情绪模型来解释大多数基于情绪的反应(Russell,1980)?或者在特定的消极情绪(愤怒、恐惧)和积极情绪(愉快、安详)的反应之间,是否存在有显著的差异?答案似乎已经很明确,辨别特定情绪引起的行为倾向非常重要(Ellsworth & Scherer,2003;Lerner & Keltner,2000)。比如,Jennifer Lerner已经证实,不同的消极情绪(恐惧、愤怒、厌恶)对该情绪状态下决策的影响存在明确的差异(参见章节9.4)。但是,若要完整、清晰地阐明一个全面的情绪评估反应理论的细节,我们还需要做大量的工作。

特定情绪效应问题背后的一个更基本的科学问题在于,情绪的本质是什么以及我们如何将情绪与认知过程加以区分。大多数文化都一致认为,人类行为背后的内在过程具有双重性质,并将其描述为彼此区别的情绪-认知双系统。问题是这两种系统之间没有清晰的界限,也没有被广泛接受的操作可以识别其中任意一种系统的作用。神经科学的方法确实可以帮助区分这两种系统并描述它们之间的交互作用,甚至可以用更加有效的定义来替换双重系统的概念。我们已经知道,大脑皮层与边缘系统在解剖学上存在明显的差异。大脑皮层一般被认为是认知过程产生的主要部位,边缘系统涉及纹状体(包括伏隔核)、杏仁核、脑岛(皮层和边缘系统间的桥梁)等区域,通常被认为与人类情绪体验的主观报告以及如老鼠和猫等动物的情绪状态的操纵有关。但是,目前还没有人能自信地指出情绪过程的神经标记。

13.3 动态决策实验研究方法的兴起

我们目前对决策的理解大多来自于实验中严格控制的行为研究。在这些独立而界定清晰的不同决策试次中,被试在定义明确的选项间做出选择,比如对两种赌博、四套出租的公寓进行选择。但在现实生活中,我们通常不会碰到这样明确定义的选项,并且我们的选择过程常常会跨越一段时间,甚至可能由多个不同成分的选择情境组成。打个比方,就像我们要研究人如何通过一个简单的跳跃来跨过溪流,但现实中人们更像是经过一系列的跳跃,从一块石头跳向另一块石头,直到顺利渡过溪流。然而一直有少量的研究关注人们在动态的、多成分的选择任务中的行为表现,大量更为现实可行的研究任务正不断涌现。

在公开发表的文献中,这种趋势最早可以追溯到爱荷华大学的Antonio Damasio及其同事,他们研究了脑损伤病人在复杂动态任务中的表现,并获得了具有重大影响的成果(Bechara,Damasio,Tranel,& Damasio,1997)。Damasio的研究主要关注眶额叶皮层有持久损伤的神经病人的行为,其中最著名的病人是菲尼亚斯·盖吉。盖吉是一名建筑工人,1848年在一次爆炸事故中受伤,一根铁撬棍穿透了他的大脑前额叶皮层。结果异乎寻常,盖吉看起来似乎没有受到损伤,一份报纸的头条称之为“神奇的事故”。盖吉在事故发生几个小时后便可以站立起来,走路不需要帮助,并且他的智力也似乎完好无损。盖吉的医生约翰·哈洛(1868)对这种近乎奇迹的恢复印象深刻,他提供了关于盖吉受伤后行为的详细描述。尽管盖吉并没有生理上的残疾,但他的性格和脾气发生了很大改变,他从先前温和的模范市民变成了以下所描述的样子:

多变而无礼,有时讲最难听的脏话,而以前的他可不是这样的;他很少尊重同事们,无法容忍他人的反对意见或建议;有时他非常执拗和顽固,而且反复无常、优柔寡断;他对未来的行动制定了许多计划,但甚至还没来得及实施就把这些计划放弃了。

用Damasio的话来说,

以前的盖吉知道自己所需要做的一切选择,知道如何不断完善自己……事故发生之后,他不再尊守社会规范,常违反伦理道德,他做决策从不考虑自己的最佳利益……并且他从不为自己的将来着想,毫无远见(p.11)。

为了研究像盖吉这样的脑损伤所产生的影响,Damasio与其同事(Bechara et al.,1997)发明了一种赌博任务,与“选择一种赌博”任务相比,它能更加现实地模拟日常的风险决策情境。在他们的爱荷华赌博任务中,被试尝试在一种由四副扑克牌(A、B、C、D)组成的不确定环境中赢取金钱报酬。被试的目标是通过反复地抽取扑克牌来赚钱,每张扑克牌都可能带来收益和损失。每个试次中,被试从其中任意一幅牌中选取一张,牌的背面注有输赢结果,被试需要在总共100个试次中根据经验弄明白每副牌的收益分布。其中,A和B两副牌是“不利牌”,两者从长远来看都会产生负的期望值,如果被试经常从这两副牌中抽取,那他最后将会亏损。C和D两副牌是“有利牌”,两者从长远来看都会产生正的期望值,因此反复选取这两副牌最终将会赢钱。

就像在现实生活中一样,起初人们很难明确知道哪一副牌是有利的而哪一副牌是不利的。特别是,选择不利牌(A、B)中的任何一张都可以获得100美元,但其中的某些牌也可能带来更大的损失(每10张牌中有1张或5张,具体根据牌的情况而定),最终每10张牌的净损失为250美元。选择有利牌(C、D)中的任何一张也可以获得恒定的收益,但只有50美元。然而,这些牌同时带来的间隔不定的不可预期的损失也相对更小,最终每选择10张牌的净收益是250美元。值得注意的是,这个任务的设计就是故意让人困惑的:不利牌中的每一张都有更高的收益(100美元),而有利牌中的每一张的收益相对较小。图13.4中简要地呈现了每副牌的组成。

爱荷华赌博研究主要关注眶额叶受损伤的病人与正常的控制组被试之间的行为差异。Damasio发现(Bechara et al.,1997),所有的被试最初都为A、B两副牌恒定的较高收益所吸引。但过了一会(大多是20到40次试验),控制组被试的选择开始从A、B两副牌转为有利的C、D牌。然而,眶额叶受损伤的病人却持续地选择不利牌。Damasio还通过记录被试的皮电水平(主要测量手心出汗的情况)追踪了被试在进行任务时的情绪反应,以考察个体是否会体验到焦虑或紧张。控制组被试很快就在预期到选择的牌会出现不利结果时产生了皮电反应,值得注意的是,这种反应发生在他们对这些牌带来的损失表现出明确的信念之前。似乎是在他们能够确定牌的情况之前,他们的身体就已经“知道”这些不利牌有问题。但是那些眶额叶受损伤的病人却从来没有学会避开不利牌,而且他们也没有表现出预期的情绪反应。

图13.4 此图描绘了被试在爱荷华赌博任务中面临的情境。此实验是动态决策任务新浪潮中的典范,最初受到对正常人和脑损伤个体日常决策行为的神经基础研究的启发。每个试次,被试从四副牌中随意抽取一张并得到反馈,牌的另一面印有此牌的赢输结果。

Damasio从这些结果中得出一个大胆的结论,他假设:在复杂的不确定环境中,正常的适应性决策依赖于作为躯体标记(somatic markers)的情绪信号,这些信号警示我们重要的事情(好的和坏的)即将发生。也就是说,躯体标记警告我们有异常的威胁或机遇,或至少会中断其他正在进行的事情,给我们一个“当心”的信号,提醒我们重要事情即将发生。在日常的决策中,躯体标记可以帮助我们将大的选择系列筛减为易于处理的小系列。由于有躯体标记信号对我们的提示,那些非常糟糕的选择会很快被排除,使我们可以更好地运用有意识的思维过程对那些至关重要的竞争选项进行推理和判断。与此解释相一致,眶额叶病人具有这样一个特点,他们会在两个无关紧要的选择间犹豫上好几个小时,比如,用哪只钢笔来填表、订购带哪种配料的汉堡等等。

在过去的十多年里,躯体标记假设反复被各种强有力,且通常是具有关键意义的后续研究证明。同时,也有越来越多的研究表明,眶额叶皮层在认知神经系统(额叶皮层)和动机神经系统(边缘系统)之间起调节作用(参见章节13.1)。Damasio的基本观点看起来是合理的,它与我们在章节13.2中介绍的Zajonc和Slovic等人的行为发现一致。当我们认知系统的沉思和控制策略难以做出决策时,它们就会被更加自动的、内隐的直觉系统取代。这些直觉的、本能水平的决策似乎是以一种原始的趋避机制为基础,这种机制对期望效用理论中期望值和概率数值的微妙差异相对不太敏感。

我们想强调爱荷华赌博任务在方法革新上的重要先导作用,它可能比躯体标记假设对行为决策研究的影响更大。自从爱荷华赌博任务被引进后,其他的几种动态决策任务也相继出现并且越来越流行。像爱荷华赌博任务一样,这些任务大多数被用来帮助人们诊断和理解决策情境中脑损伤或脑功能受损所带来的影响,其他一些则用以更有效地模拟日常决策。气球模拟风险任务(Lejuez et al.,2002)通过让被给一个卡通气球充气来诱使他们冒险。被试每充一次气可以获得少量的钱,这个任务正是以此鼓励被试继续充气。但在某个不确定的时间点,气球会被充爆,这时被试之前挣得的钱就会全部化为乌有。Robin Cubitt和Robert Sugden(2001)发明了一种“累计赌博”任务,让被试打开一系列的盒子以找到被藏起来的报酬,但与气球模拟风险任务一样,打开某个盒子的次数太多会导致之前赢得的钱全都损失。钓鱼风险任务(ART)是在一个模拟的钓鱼游戏中让被试对风险选项和模糊选项进行选择(Pleskac,2008)。Tatsuya Kameda及其同事们率先使用模拟原始觅食任务来研究适应性的决策习惯(如Hastie & Kameda,2005)。而Camelia Kuhnen等人开发了一种对股票市场投资的动态模拟任务,称为行为投资分配策略任务(BIAS)。

尽管判断与决策研究的这一新方向可能看起来仅仅是方法学上的探索,但我们相信它是非常重要的。我们看到有几种新的研究方向已经走在了该领域发展的最前端。比如,与传统的单次决策任务中,信息以陈述性表格数字、文字或图形呈现所产生的不同结果相比,如今研究者们对动态任务中,关于概率信息如何从经验事件中提取的研究更感兴趣。这个研究课题实在太新了,甚至还没有报告确定性的结论,但有线索表明,客观概率和主观概率(如决策权重)之间的关系有别于经验概率和确定概率之间的关系(Hertwig,Barron,Weber,& Erev,2004)。对个体在风险态度上的一致性的探索引出了另一类问题:在传统任务上表现出风险规避或风险寻求的人(即那些常选择不确定的赌博而不是等价的确定事件的人)是否也会在动态任务中表现出风险规避或风险寻求?

新的动态任务激发了新的理论模型的发展,以解释多重、动态、相互依赖的决策。这些新模型将决策过程描述为一系列嵌套的选择,从一个决策空间“移动”到另一个决策空间或最终决策。与经典的决策模型(效用理论、预期理论)不同,这些新模型将整体决策过程分解成不同阶段,甚至可能涉及信息的采集、停止信息获取,然后整合收集的信息选择行动方案的一些机制。另外,这些动态模型似乎特别有助于以神经活动的形式来解释决策,作为将行为数据和神经科学数据联系起来的系统框架,它们越来越受欢迎(e.g.,Busemeyer & Townsend,1993;P.L.Smith & Ratcliff,2004)。

13.4 我们是否真的知道将走向何方

我们非常确定,在不久的将来,神经科学、情绪和动态决策任务在决策研究中将扮演越来越重要的角色。有趣的是,这些新的研究方向是彼此联系和互相补充的。神经科学有助于我们理解什么是情绪以及它的作用是什么,而大脑所做的事情大多数会反映在情绪体验中。那些与行为有关的动态任务和模型本身可以帮助我们将非实验室的决策行为与其神经基础联系起来。我们期待,这些发展都会给决策行为的描述性模型带来改变。对认知和情绪过程背后的生理机制(这也是当前理论研究的主要课题)有了更深程度的理解,在动态和扩展的环境(而不是一次性的决策实验)中对行为目标的意义进一步探索之后,我们对于理性和最优行为概念的理解将很有可能发生改变。

参考文献

Akerlof, G.A., & Shiller, R.J.(2009).Animal spirits: How human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism.Princeton, NJ: Princeton University Press.

Bechara, A., Damasio, H., Tranel, D., & Damasio, A.R.(1997).Deciding advantageously before knowing the advantageous strategy.Science, 275, 1293–1295.

Breiter, H.C., Aharon, I., Kahneman, D., Dale, A., & Shizgal, P.(2001).Functional imaging of neural responses to expectancy and experience of monetary gains and losses.Neuron, 30, 619–639.

Busemeyer, J.R., & Townsend, J.T.(1993).Decision ield theory: A dynamic cognitive approach to decision making.Psychological Review, 100, 432–459.

Cubitt, R.P., & Sugden, R.(2001).Dynamic decision-making under uncertainty: An experimental investigation of choices between accumulator gambles.Journal of Risk and Uncertainty, 22, 103–128.

Damasio, A.R.(1994).Descartes’ error: Emotion, reason, and the human brain.New York: Putnam.

Ellsworth, P.C.,&Scherer,K.R.(2003).Appraisal processes in emotion.InR.J.Davidson, K.R.Scherer, & H.H.Goldsmith (Eds.), Handbook of the affective sciences (pp.572–595).New York: Oxford University Press.

Fiorillo, C.D., Tobler, P.N., & Schultz, W.(2003).Discrete coding of reward probability and uncertainty in dopamine neurons.Science, 299, 1898–1902.

Glimcher, P.W.(2003).Decisions, uncertainty, and the brain: The science of neuroeconomics.Cambridge: MIT Press.

Greene, J.D., Sommerville, R.B., Nystrom, L.E., Darley, J.M, & Cohen, J.D.(2001).An fMRI investigation of emotional engagement in moral judgment.Science, 293, 2105–2108.

Harlow, J.H.(1868).Recovery of the passage of an iron bar through the head.Publications of the Massachusetts Medical Society, 2, 327–347.

Hastie, R., & Kameda, T.(2005).The robust beauty of majority rules.Psychological Review, 112(2), 494–508.

Hertwig, R., Barron, G., Weber, E.U., & Erev, I.(2004).Decisions from experience and the effect of rare events in risky choice.Psychological Science, 15, 534–539.

Hsu, M., Bhatt, M., Adolphs, R., Tranel, D., & Camerer, C.F.(2005).Neural systems responding to degrees of uncertainty in human decision-making.Science, 310, 1680–1683.

Jefferson, T.(1905).The writings of Thomas Jefferson (Vol.8, p.124).Washington, DC: Thomas Jefferson Memorial Association.

Kable, J.W., & Glimcher, P.W.(2007).The neural correlates of subj ective value during intertemporal choice.Nature Neuroscience, 10, 1625–1633.

Knutson, B., & Peterson, R.(2005).Neurally reconstructing expected utility.Games and Economic Behavior, 52, 305–315.

Kuhnen, C.M., & Knutson, B.(2005).The neural basis of inancial risk taking.Neuron, 47, 763–770.

Lejuez, C.W., Read, J.P., Kahler, C.W., Richards, J.B., Ramsey, S.E., Stuart, G.L., et al.(2002).Evaluation of a behavioral measure of risk taking: The Balloon Analogue Risk Task (BART).Journal of Experimental Psychology: Applied, 8, 75–84.

Lerner, J.S., & Keltner, D.(2000).Beyond valence: Toward a model of emotionspecific inluences on judgment and choice.Cognition and Emotion, 14, 473–493.

Loewenstein, G.F.(1996).Out of control: Visceral influences on behavior.Organizational Behavior and Human Decision Processes, 65, 272–292.

Loewenstein, G.F., Weber, E.U., Hsee, C.K., & Welch, N.(2001).Risk as feelings.Psychological Bulletin, 127, 267–286.

McClure, S.M., Laibson, D.I., Loewenstein, G.F., & Cohen, J.D.(2005).Separate neural systems value immediate and delayed monetary rewards.Science, 306, 503–507.

McClure, S.M., Li, J., Tomlin, D., Cypert, K.S.,Montague, L.M., &Montague, P.R.(2005).Neural correlates of behavioral preference for culturally familiar drinks.Neuron, 44, 379–387.

Platt, M.L., &Glimcher, P.W.(1999).Neural correlates of decision variables in parietal cortex.Nature, 400, 233–238.

Pleskac, T.J.(2008).Decision making and learning while taking sequential risks.Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 34, 167–185.

Rachlin, H.(1989).Judgment, decision, and choice.New York: W.H.Freeman.

Rottenstreich, Y., & Hsee, C.K.(2001).Money, kisses, and electric shocks: On the affective psychology of risk.Psychological Science, 12, 185–190.

Russell, J.A.(1980).A circumplex model of affect.Journal of Personality and Social Psychology, 39, 1161–1178.

Salzman, C.D., Britten, K.H., & Newsome, W.T.(1990).Cortical microstimulation inluences perceptual judgments of motion direction.Nature, 346, 174–177.

Schultz, W.(1998).Predictive reward signal of dopamine neurons.Journal of Neurophysiology, 80, 1–27.

Slovic, P.(1987).Perception of risk.Science, 236, 280–285.

Slovic, P., Finucane, M.L., Peters, E., & MacGregor, D.G.(2007).The affect heuristic.European Journal of Operational Research, 177, 1333–1352.

Smith, A.(1892).A theory of moral sentiments.London: George Bell.(Original work published 1759)

Smith, P.L., & Ratcliff, R.(2004).The psychology and neurobiology of simple decisions.Trends in Neuroscience, 27, 161–168.

Sugrue, L.P., Corrado, G.S.,&Newsome,W.T.(2005).Choosing the greater of two goods: Neural currencies for valuation and decision making.Nature Reviews: Neuroscience, 6, 363–375.

Thaler, R., & Shefrin, H.M.(1981).An economic theory of self-control.Journal of Political Economy, 89, 392–406.

Wilson, E.O.(1999).Consilience: The unity of knowledge.New York: Vintage Press.

Zajonc, R.B.(1980).Feeling and thinking: Preferences need no inferences.American Psychologist, 35, 151–175.

[1] 威廉·休厄尔(William Whewell,1794~1866),英国维多利亚时代最有影响的科学家、哲学家之一,代表作有《归纳科学史》、《归纳科学哲学》等。爱德华·威尔逊(Edward O.Wilson,1929~),美国著名的生物学家,以“融通”为题名的书可参见其《融通:知识的大联合》(Consilience: The Unity of Knowledge,1999)。