理解刻板印象和偏见,还有助于了解我们的心理机制是如何发挥作用的。我们思考世界、简化世界的方式如何影响我们的刻板印象,以及刻板印象又如何影响我们的判断。

上述有关偏见的说法大都发表于20世纪60年代——但接下来要讲的内容则有所不同。对偏见的这种全新视角兴起于20世纪90年代,2100多篇有关刻板印象的研究论文促进了这一观点的发展,它应用最新的研究成果来探讨社会思维。这种视角的基本观点是:刻板信念和偏见态度的存在,不仅仅是因为社会的条件作用以及因为这些条件作用能让人们发泄敌意,还因为它们是正常思维过程的副产品。许多刻板印象,与其说源于内心深处的怨恨,还不如说产生于心理活动机制。错觉是我们解释世界过程的副产品,与此类似,刻板印象也是我们简化复杂世界的心理机制的副产品。

类别化:将人归入不同群体

我们简化世界的方法之一就是分类——通过把客体归入不同的类别来组织世界。生物学家区分出植物和动物。一个人也会将人分类。这样做了之后,我们思考这些事物的时候就会更轻松。如果一个群体内部的人具有一些相似性:如“门萨”(MENSA,世界顶级智商俱乐部——编者注)成员大都很聪明,篮球运动员大都很高,那么我们了解一个人的群体成员身份,就可以不费吹灰之力获得很多有用的信息。刻板印象有时能提供“获得信息与付出努力二者间的一个较好收益率”。正因为如此,海关检查员和飞机反劫机人员对可疑分子给出了“外形描述”。

自发类别化

在以下情形中,我们会发现依赖刻板印象能使我们既轻松又高效:

时间紧迫

心事重重

疲惫不堪

情绪激昂

年轻气盛而无法包容多样性

种族和性别,是当今世界最有效的对人进行分类的方式。想象一下,汤姆,45岁,非裔美国人,新奥尔良房地产代理商。我可以推测,“黑人男性”形象远比“中年人”、“商人”和“美国南方人”等类别要突出。而且,当呈现黑人或白人的个体照片时,我们的大脑有不同的反应,这种差异大约在最初的1/10秒就开始了。

实验结果表明,我们会根据种族对人进行自发分类。正如颜色实际上是一个连续光谱,但我们把它知觉为不同的颜色一样,我们无法抗拒将人归入不同群体的倾向。人们的祖先千差万别,我们简单地将他们标定为“黑人”或“白人”,就好像这些类别黑白分明一样。当人们观看不同的人发表言论时,他们常常不记得谁说了什么,但是他们记得每个发言者的种族。这种类别化本身并不是偏见,但它的确为偏见提供了基础。

事实上,偏见是必要的。在社会同一性理论看来,那些对自己的社会身份敏感的人,会十分关注他们自己,准确地把人们区分为“我们”或“他们”。为了检验这一预测,吉姆·布拉斯科维奇和他的合作者比较了具有种族偏见的人(他们能敏锐地感受到自己的种族同一性)和没有种族偏见的人——经过证实他们能同样快速地分辨黑色、白色和灰色的椭圆形物体,但是两组人分别花了多长时间将人按种族进行分类呢?尤其在所呈现面孔的种族特征模棱两可的时候(图5),具有种族偏见的人花费的时间更长,更明显地在考虑把人归类为“我们”(某人自己的种族)还是“他们”(另一个种族)。偏见要求必须进行种族分类。

图5 种族分类

快速回答:这个人属于什么种族?偏见少的人反应较快,因为他们不那么明显地担心把人分错了类别(就好像在想“谁在乎呢?”)。

知觉到的相似性和差异性

请画出以下物品:苹果、椅子和铅笔。

让一个群体中的物品看上去比实际上的更为一致,这种强烈倾向普遍存在。你看到的苹果都是红的吗?你的椅子都是直背的吗?你的铅笔都是黄色的吗?一旦我们把两个日子归在同一月份,那么与跨月份但间隔相同的两个日子相比,它们看起来就更相像,气温更接近。比如说,人们来猜测8天平均气温的差别,11月15日至23日之间的气温差异比11月30日至12月8日之间的气温差异要小。

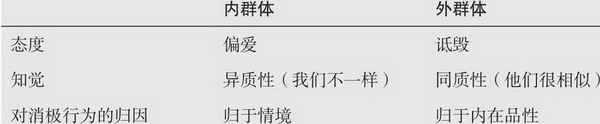

对人也一样。一旦我们把人分成群体——运动员、戏剧专业学生、数学教授——我们就有可能夸大群体内部的相似性和群体之间的差异性。仅仅区分出群组,就能造成“外群体同质效应[1]”——即认为他们都是“相似的”,不同于“我们”和“我们的”群体。因为我们一般都喜欢那些我们觉得与自己相似的人,不喜欢那些我们认为与自己不一样的人,所以,内群体偏好是一个很自然的结果。

仅仅是群体决策这一事实,也能使外人高估一个群体的全体一致性。如果保守派凭借微弱优势赢得全国的大选,观察者就会推断“人们已经转向保守”。如果自由主义者以类似的微弱优势获胜,尽管选举人的态度基本上没变,但观察者会认为整个国家具有一种“自由主义的心态”。斯科特·艾利森及其合作者注意到,无论决定是按多数人原则做出的还是由指定的群体领导做出的,人们通常会假定该决定反映了整个群体的态度。在1994年的美国大选中,共和党以53%的选票(该选举中大部分成年人没有投票)控制了国会——被评论员解释为美国政治上的一场“革命”、一次“巨大胜利”、一次“突变”。甚至在2000年的美国总统选举当中,事实上的平局,被某些人解释成对落选者阿尔·戈尔的抛弃,而他实际上赢得了更多的选票。

当面对我们自己的群体时,我们更容易看到多样性:

欧洲以外的很多人将瑞士人看成非常相似的人。但对瑞士人来说,瑞士人是多种多样的,包括讲法语、德语和意大利语的群体。

许多盎格鲁血统的美国人把“拉丁美洲人”混为一谈。墨西哥裔美国人、古巴裔美国人和波多黎各美国人则能看出重要的差别。

女生联谊会成员容易把她们自己的成员看成大杂烩,而认为其他联谊会的成员则大同小异。

一般而言,我们越是熟悉某一社会群体,我们就会看到越多的多样性。我们越是不熟悉,我们的刻板印象就越严重。同样,一个群体的规模越小、力量越弱,我们对他们的关注也就越少,我们的刻板印象也就越严重。我们所关注的,是那些有权有势的群体。

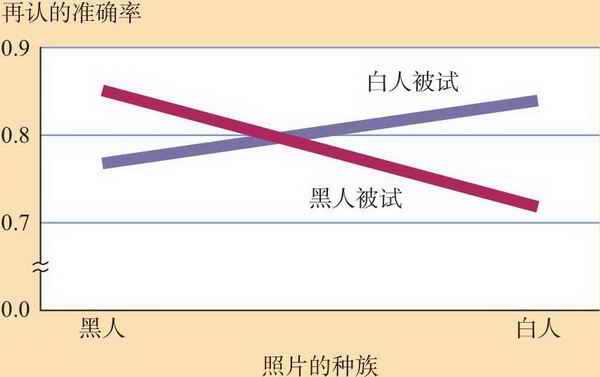

也许你已经注意到:他们——你自己的种族群体以外的其他任何种族的成员——甚至看起来都很相似。我们中的许多人都有令我们尴尬不已的记忆:将另一个种族的两个人混淆为一个人,结果被我们叫错名字的人提醒说:“你以为我们所有人看起来都一样”。美国学者布里格姆、钱斯、戈尔茨坦和马尔帕斯,苏格兰学者埃利斯通过实验发现,与我们自己种族的人相比,其他种族的人的确看起来更为相像。他们向白人大学生显示几张白人和黑人的面孔,然后要求他们从一排照片当中挑选出这些曾看过的面孔,结果显示出同种偏差[2]的存在。白人大学生能更准确地再认白人面孔而非黑人面孔,他们常常错误地选择一些从没有看过的黑人面孔。(后续研究还发现存在“同龄偏差”:人们能更准确地再认与自己年龄相仿的人。)白人被试能更准确地再认白人的面孔而非黑人面孔;黑人被试能更准确地再认黑人的面孔而非白人面孔。

图6 同种偏差

如图6所示,与识别白人面孔的情况相比,黑人更容易辨别其他黑人的面孔。美籍西班牙人更容易识别几个小时前见过的其他美籍西班牙人,不容易辨别同样在此之前见过的盎格鲁人。

实验室以外的情况也同样如此。例如,丹尼尔·赖特及其同事发现,先让一名黑人研究者或者白人研究者在南非和英国的购物中心接近黑人或者白人,随后要求这些被试从一队人中辨认出实验者,结果表明人们能更好地识别出与他们同一种族的人。这并不是说我们不能感知其他种族面孔之间的差异。实际上当我们看到另一个种族群体的面孔时,我们首先注意到的是种族(“这个人是黑人”),而不是个人特征。当观看我们自己种族的面孔时,我们相对较少去考虑其种族,而是更多地关注于个人的细节。

独特性:感知那些突出的人

我们感知世界的其他方式也会导致刻板印象的产生。独特的人、生动或者极端的事件往往能吸引我们的注意力并歪曲我们的判断。

独特的人

你有没有发现自己曾经经历过这样的情境:你周围与你相同性别、种族或国籍的人只有你自己?如果这样,那么你的与众不同可能会使你更引人注目,成为人们关注的目标。一位身处白人群体之中的黑人,一位身处女性群体中的男士,或者是一位身处男性群体之中的女士,都会显得比较突出、有影响力,这个人的优点或缺点都会被夸大。当群体中的某个人变得显而易见(显著)时,我们倾向于认为发生的所有事情都是这个人引起的。假如我们把目光定位在乔身上,那么尽管他只是一名普通的群体成员,但乔看上去对群体具有超乎寻常的影响力。吸引我们注意的人,似乎对所发生的一切承担更大的责任。

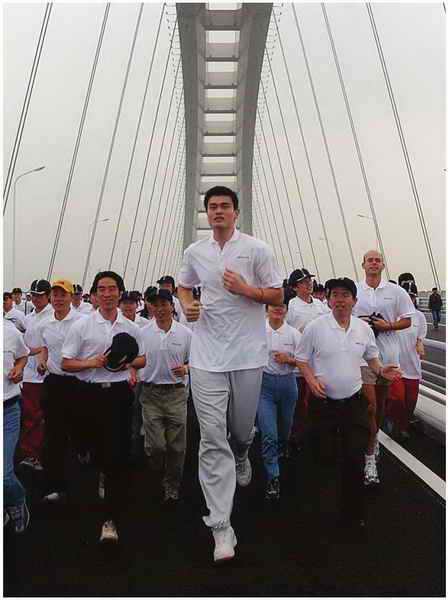

你是否注意到,人们也是以你最独特的特质和行为来描述你。洛丽·纳尔逊和戴尔·米勒报告说,如果向人们介绍某人既是跳伞运动员又是网球运动员,那么他们会想起来他是一名跳伞运动员。当要求为这个人挑选一本礼品书的时候,人们会挑选跳伞书籍而不是网球书籍。一位既养宠物蛇又养宠物狗的人,看上去更像是养蛇而不是养狗的人。人们同样也关注那些违背期望的人。“意料之外的智慧更为夺目,就像冬天盛开的花朵,”斯蒂芬·卡特说出了自己作为一名非裔美国知识分子的体会。这种知觉到的独特性使得来自社会底层但很有才能的求职者更容易脱颖而出,尽管他们也必须努力工作以证实自己的真才实学。

埃伦·兰格和洛伊丝·英伯非常巧妙地证明了人们如何关注那些与众不同的人。他们让哈佛的大学生观看一位男士阅读的录像。当引导大学生认识到这个人非同寻常——癌症患者、同性恋者或百万富翁时,大学生表现出了更多的关注。他们发现了其他观察者所忽略的一些特征,他们对这个人的评价也比较极端。与其他观众相比,那些认为自己正在面对一名癌症患者的大学生注意到了对方与众不同的面部特征和躯体活动,因此更倾向于认为这个人大大“不同于大多数人”。我们对与众不同者的极度关注制造了一种错觉,使得这些人比实际上更显得与众不同。如果人们认为你拥有天才般的智商,那他们就会留意到许多你身上那些平常被人忽略不计的事情。

形象独特的人吸引人们的注意力,如休斯敦火箭队身高2.29米的队员姚明。

当周围都是白人的时候,黑人有时能觉察到人们针对他们的独特之处所做出的反应。许多人说到自己被目不转睛地盯着或者被人怒目而视,遭遇的评论不顾及他人感受,或者受到的服务很差。有时我们会错误地认为他人的反应是针对我们的独特性的。在达特茅斯学院,罗伯特·克莱克和安杰洛·施特塔发现了这一现象。他们让女大学生觉得自己变丑了。女生们以为这个实验的目的是要评估某些人对她们面部通过夸张的化妆制造出来的疤痕会如何反应。疤痕在右侧脸颊,从耳朵一直到嘴。事实上,实验的目的是要看这些女生在感到自己的怪模怪样之后,会如何看待他人针对自己所做出的行为。化妆之后,实验者会给每位女生一面小镜子,让她们看到脸上逼真的疤痕。女生放下手中的镜子之后,实验者就使用一些“保湿霜”,以“避免疤痕出现裂纹”。事实上,“保湿霜”的作用是去除疤痕。

接下去的场景是令人痛苦的。一位年轻女性因为担心自己本已丑化的脸庞而自我感觉糟糕透顶,她与另一位女士交谈,后者其实根本看不到这种丑态,对此前发生的一切事情一无所知。如果你的自我意识也曾有过类似的感受——也许是某种生理残疾、粉刺,甚至是某日的发型很糟糕——那么也许你就能理解那些女生此时此刻的自我感受了。与那些被告知她们的谈话对象只是认为她们有些过敏的女生相比,那些“被丑化”的女生对同伴观看自己的方式变得十分敏感。她们将谈话伙伴评价为紧张、冷漠、傲慢。事实上,事后观看录像带的观察者分析了谈话伙伴是如何对待“被丑化”的人的,结果发现并不存在这种对待上的差别。“被丑化”的女性自我感觉变得不一样了,进而曲解了他人的行为方式和评价,而在其他情形下她们并不会注意到这类误解。

因此,即使双方都是善意的,一个强势的人和一个弱势的人之间自我意识的相互作用仍会令人感到紧张。汤姆是个公开的同性恋者,他遇到异性恋的比尔。宽容的比尔希望自己的反应不带任何偏见,但比尔对自己不是很有把握,他略微犹豫了一下。然而,汤姆预期大多数人会持有负面态度,他把比尔的犹豫错误地理解为是一种敌意,他的回应似乎有点怀恨在心。

任何人都能体验到这种现象。多数派群体成员往往心里清楚少数派成员对于他们的刻板印象——“元刻板印象”。即使是相对没有偏见的加拿大白人、以色列犹太人、美国基督徒,也会感到其他少数派群体对他们的刻板印象是持有偏见、傲慢或俨然一副屈尊俯就的样子。如果乔治担心加默尔把自己视为“有教养的种族主义者”,那么他在同加默尔交谈的时候就会时刻加以提防。

人们的污名意识千差万别。污名意识就是人们在多大程度上预期他人会对他们产生刻板印象。例如,男同性恋和女同性恋对于其他人怎样从同性恋的角度来“解释我的所作所为”上的假定程度是有差异的。把自己看成是流行偏见的受害者,这既有积极意义,也有消极意义。消极的一面在于:那些认为自己屡屡成为受害者的人会生活在刻板印象的威胁、想象中的对立等压力当中,因此体验到较低的幸福感。居住在欧洲、具有污名意识的美国人认为欧洲人比较反感美国人,与那些感觉被接纳的美国人相比,感到活得更累。

对于差异的自我意识影响了我们如何解释他人的行为

积极的一面在于:偏见知觉为个体的自尊提供了缓冲。如果某人肮脏不堪,他会说“噢,人们并不是针对我个人。”此外,知觉到的偏见和歧视强化了我们的社会同一性,让我们做好准备参与集体性的社会行动。

生动的案例

我们的内心也利用一些独特的案例,以此作为判断群体的一条捷径。黑人是优秀的运动员吗?“嗯,看看威廉姆斯姐妹和奥尼尔,是的,我想是这么回事。”注意这里所采用的思维过程:针对特定的某一社会群体,已知有限的经验,我们回忆案例,并由此概括出结论。不仅如此,遇到负面刻板印象的典型例子时(比如说,遇到一位有敌意的黑人),这种刻板印象就会被启动,导致我们尽可能地减少与该群体的接触。

根据个别案例来概括会引起一些问题。尽管生动的例子更容易出现在回忆之中,但它们很难代表更大的群体。杰出的运动员虽然鹤立鸡群、令人难忘,但对于判断整个群体的运动天赋情况并不是最好的依据。

来看看1990年盖洛普的民意调查报告,报告表明普通的美国人都大大地高估了美国人口当中黑人和西班牙裔的人口比例(见图7)。2002年的盖洛普民意调查发现,普通的美国人认为21%的男性和22%的女性是同性恋,而重复调查表明,同性性取向的男性约为3%~4%,女性约为1%~2%。

迈伦·罗思巴特及其同事发现,独特的案例也会强化刻板印象。他们让俄勒冈大学的学生观看50张幻灯片,每张幻灯片都描述了一位男士的身高。对其中一组学生来说,50张幻灯片中有10张的男士身高略高于1.8米(最高为1.93米)。对另一组学生来说,其中10位男士身高明显超过1.8米(最高为2.1米)。随后询问这些学生这些男士中身高超过1.8米的人有多少。那些接触适中身高样例的人,印象当中高个子比实际要多出5%;而那些接触极端身高样例的人,印象当中高个子比实际要多出50%。在后续的一个实验中,学生们阅读有关这50位男士所作所为的描述,其中10人要么有过诸如伪造罪这样的非暴力犯罪,要么有过强奸之类的暴力犯罪,那些看过暴力犯罪描述清单的学生,大都高估犯罪行为的数量。

图7

独特、极端的案例具有吸引注意力的效果,这有助于解释为什么中产阶层人士会极力夸大他们与下层阶级的差异。我们对一个群体了解得越少,就越容易受少数生动案例的影响。人们对“福利女王”(对靠政府救济生活的黑人妇女的贬称——编者注)的刻板印象是她们开着卡迪拉克四处招摇,但实际情形恰恰相反,生活贫困的人通常与中产阶层有着同样的志向,他们更愿自食其力而不是接受公共救济。

独特事件

刻板印象假定在群体成员身份和个人特征之间存在某种相关性(“意大利人多愁善感”,“犹太人精明能干”,“会计师吹毛求疵”)。即使在最理想的情况下,我们对非同寻常的事情的格外关注也会产生出一些虚假相关。因为我们对独特事件比较敏感,所以当两件这样的事情同时发生时就特别引人注意——比非同寻常的事情单独发生更加惹人注目。因此,鲁珀特·布朗和阿曼达·史密斯发现英国的大学老师会过高地估计他们大学里女性高级教员的数量(尽管引人注意但相对少见)。

戴维·汉密尔顿和罗伯特·吉福德在一个经典实验中证实了虚假相关的存在。他们给大学生呈现上面有许多人的幻灯片,这些人要么属于“A组”,要么属于“B组”,并且告诉他们两组的成员做了一些好事或坏事。例如,“约翰,A组成员,他探望了一位生病住院的朋友”。对A组成员的描述比B组多一倍,但两组中好事和坏事的比例都是4:9。因为B组和坏事出现的频率都相对较低,所以当它们共同出现时——如艾伦,B组成员,他把停在路边的小汽车的挡泥板撞瘪了,但没有留下自己的名字——就成为了一个非同寻常的组合而抓住了人们的注意力。因此,参加实验的大学生们就会高估“少数派”群体(B组)行为不当的频率,并且对B组的评价相对比较苛刻。

请记住,B组人做坏事的比率与A组实际上是完全一样的。而且,这些大学生对B组成员并没有预先存在的偏好或对立的偏见,与任何日常生活体验相比,他们在实验中接受的信息相对而言更加系统。尽管研究者还在争论这种现象的原因,但他们一致认为确实出现了虚假相关,并且为种族刻板印象的形成提供了又一个来源。

大众媒体反映并助长了这种现象。当一个自称是同性恋的人谋杀某人或者对其实施性虐待,人们往往会提到同性恋这一点。如果某个异性恋的人做了同样的事情,他的性取向却很少会被提及。同样道理,当有精神病史的马克·查普曼和约翰·辛克利分别射杀约翰·列侬和里根总统之后,杀手的精神病史主导了人们的注意力。杀手和因精神病住院,两者都是相对少见的,二者结合在一起就特别具有新闻价值。这样的报道加深了人们的错觉,让人们误以为暴力倾向和同性恋或者住精神病院二者之间有很大的关系。

我们往往有预先存在的种种偏见,这一点与上面对A组和B组进行判断的大学生很不一样。戴维·汉密尔顿与特伦斯·罗斯一同开展的进一步研究显示,我们预先存在的刻板印象能引导我们“看到”根本不存在的联系。研究者让加州大学圣巴巴拉分校的学生阅读一些句子,句子采用了各种形容词来描述不同职业群体的人士(道格是一名会计、胆小害羞、细致周到)。事实上,在描述每个职业的时候,每个形容词所采用的频率是相同的。会计、医生和推销员按同样的频率被描述为胆小害羞、富有、健谈。但是,这些大学生认为他们看到了更多的有关会计害羞、医生富有、推销员健谈的书面描述。他们的刻板印象让他们感知到了根本不存在的关联性,其刻板印象也因而得以保持。

归因:这是一个公正的世界吗

在解释别人的行为时,我们常常犯基本归因错误:我们总是热衷于将人们的行为归结于他们的内在倾向,而忽视那些重要的情境力量。之所以犯这类错误,部分原因在于我们关注的焦点在人而不是情境。一个人的种族或性别总是鲜明而引人注意的,而作用于这个人的情境力量通常却不那么显而易见。我们常常忽略奴隶制度是奴隶行为的原因之一,代之以奴隶们自身的天性来解释奴隶行为。就在不久之前,我们在解释已知的男女差异时,同样的思路再次重现。由于性别角色的约束难以看到,所以我们把男性与女性的行为简单地归结为他们的天生倾向。人们越是认为人的特质是一成不变的,他们的刻板印象就越强烈。

利群偏差

托马斯·佩蒂格鲁的研究表明了归因错误是如何使得人们在解释群体成员的行为时出现偏差的。我们总是对自己群体的成员给予善意的理解:“她之所以捐赠是因为她心肠好;他不捐赠是迫于目前的处境。”在解释其他群体的成员行为时,我们更容易从最坏的角度去设想:“他之所以捐赠是为了博得好感;她不捐赠是因为她很自私。”因此,就像我们在前面所提到的那样,同样的推搡动作,如果是白人所为,那么就会被认为只是“闹着玩”;一旦是黑人所为,就会变成“暴力行为”。

外群体成员的积极行为相对而言经常被人忽略。它可以被视为只是一个“特例”(他的确聪明并且努力——完全不像其他人……),由于运气或者某种特殊优势(她之所以被录取,可能仅仅是因为她报考的那所医学院必须完成女生招生名额),由于情境的要求(在那种情形下,那个吝啬的苏格兰人除了掏钱照单结账还能干什么?),或者归因于额外的努力(亚洲学生成绩之所以比较好,是因为他们太用功了)。处于不利位置的群体、强调谦虚的群体(诸如中国人),较少表现出这种利群偏差[3]。

利群偏差能非常微妙地影响我们的言语风格。帕多瓦大学一组由安妮·马斯领导的学者发现,内群体其他成员的积极行为往往被描述成一种普遍品性(例如,露西乐于助人)。当同样的行为是由外群体的成员所为时,人们常常将其描述为一个特定、孤立的行动(玛丽亚为那个拄拐杖的男人打开了门)。当我们描述消极行为时,特点正好相反:“乔推了她一下”,对应于“胡安好斗”。马斯把这种利群偏差称为“语言性群体间偏差”。

我们在前面提到过,指责他人能为指责者本人的优越地位提供辩护(见表1)。责备的出现,是因为人们把外群体的失败归结于该群体成员的内在品性有缺陷。正如迈尔斯·休斯敦所言:“他们失败是因为他们很笨;我们失败是因为我们没有尝试。”如果女性、黑人或者犹太人受人虐待,那他们一定是多少有些咎由自取。当英国人在第二次世界大战结束之际让一群德国平民去参观贝尔根—贝尔森集中营的时候,一名德国人的反应是:“这些囚犯一定犯了特别可怕的罪行所以才会受到这样的惩罚。”

表1 自我强化的社会同一性如何支持刻板印象

公正世界现象

在滑铁卢大学和肯塔基大学经过一系列的研究之后,梅尔文·勒纳及其同事发现,仅仅是观察到其他无辜者受害,就足以让受害者显得不那么值得尊敬。设想你同其他人一道,参加了勒纳的一项被说成是感受情绪线索的研究。以抽奖的方式选择一名参与者承担一项记忆任务。这个人一旦给出错误答案,就要接受痛苦的电击。你和其他人要注意他的情绪反应。

在观看了受害者接受这些显然十分痛苦的电击之后,实验者让你对受害者进行评价。你会怎么回应呢?是深表同情的怜悯吗?我们可能会这样期待。就像爱默生所写的那样:“受难者是无法玷污的。”与此相反,实验结果表明,受难者是可以被玷污的。当观察者无力改变受害者的命运时,他们就经常会否定和贬低受害者。罗马讽刺作家尤维纳利斯早就预见到了这样的结果:“罗马盗贼信奉的是运气……他们讨厌那些被判过刑的人。”

琳达·卡莉和她的同事指出,这种公正世界现象[4]会影响我们对强奸受害者的印象。卡莉让人阅读有关一个男性和一个女性交往的详细描述。例如,一个女性和她的老板相约共进晚餐,她来到老板的家,每人饮了一杯红酒。有些人阅读的故事有一个快乐的结局:“他将我引到沙发旁。握着我的手,向我求婚。”事后看来,人们不觉得这个结局有什么大惊小怪,还十分赞赏男女主人公的表现。其他人看到的故事则是另一个不同的结局:“但他随后变得非常粗暴,把我推向沙发。他把我按倒在沙发上,强奸了我。”如果是这个结局,人们会觉得它在所难免,并且指责那位女士故事前段当中的行为就有失妥当。

勒纳指出,之所以存在这种对不幸者的贬低,是因为人们需要相信:“我是一个公正的人,生活在一个公正的世界,这个世界的人们得到他们应得的东西。”他说,从很小时开始,我们受到的教育就是“善有善报,恶有恶报”。勤奋工作和高尚情操会换来奖赏,而懒惰和不道德则不会有好结果。由此我们很容易进一步认定春风得意的人必然是好人,而受苦受难的人是命中注定的。

最经典的例子是基督教《旧约全书》中有关约伯的故事。约伯是一位好人,却历经可怕的厄运。约伯的朋友纷纷猜测,这个世界是公平的,约伯一定是做了什么缺德的事,引发这样可怕的苦难。跟约伯的朋友一样,三分之二的美国人认同这样的说法:“大多数一事无成的人不应该责怪这个体制,他们只能怪他们自己。”因此,意在纠正以往歧视现象的《反歧视行动法案》之所以遇到一些抵制,不仅仅是偏见的原因,还在于有人认为《反歧视行动法案》违反了公正和公平的原则。

公正世界现象

这类研究表明,人们之所以对社会不公漠不关心,并不是因为他们不关心公正,而是因为他们眼里看不到不公正。那些相信世界是公正的人,认为强奸受害者一定行为轻佻;遭遇虐待的配偶一定是自作自受;穷人注定就过不上好日子;生病的人应该为他们的疾病负责。这些信念使得成功人士确信他们所得到的一切也是完全应得的。富有和健康的人看到的是自己的好运、别人的厄运,一切都是天经地义的。把好运和美德、厄运和不道德联系起来,能使幸运的人在自豪的同时,也不必对不幸的人承担责任。

人们厌恶失败者,即使失败者倒霉的原因显然仅仅是运气不好。人们明白赌博结果纯粹是运气的好坏,不应该影响他们对赌博者的评价。然而,他们还是忍不住要放马后炮——根据人们的结果去评价他们。好的决策也可能带来坏的结果,可人们无视这一事实,他们认定失败者能力较差。与此类似,律师和股市投机商可能根据自己的结果来评价自己。成功的时候自鸣得意,失败的时候自责不已。不能说天才和主动性与成功无关,但公正世界假设低估了不可控因素,这些因素会使一个人竭尽全力的努力付诸东流。

小结

近期的研究对偏见有了新的视角,这些研究展示了支持偏见的刻板印象怎样成为我们思维——我们简化世界的方式——的副产品。首先,将人分门别类的做法,夸大了群体内部的一致性和群体之间的差异性。第二,一个与众不同的个体,诸如唯一的一位少数派人士,具有引人注目的特点。这种人会让我们意识到在其他情形下注意不到的差异。两个独特事件的发生——或许是一位少数派人士犯了一种非同寻常的罪行——帮助建立了人与行为之间的虚假相关。第三,将他人的行为归结于内在品质,会导致利群偏差:将外群体成员的消极行为归结于他们的天生特点,对他们的积极行为则搪塞过去。指责受害者,还源于一个公认的假设:因为这是一个公正的世界,人们得到的是他们应得的一切。

[1]外群体同质效应(outgroup homogeneity effect):感觉外群体成员之间比内群体成员更相似;因此“他们是相似的;我们是不同的”。

[2]同种偏差(own-race bias):人们能更准确地识别自己种族面孔的倾向。

[3]利群偏差(group-serving bias):为外群体成员的正面行为辩解;将负面行为归因于他们的内在品质(同时为自己群体这样的行为寻求借口)。

[4]公正世界现象(just-world phenomenon):人们倾向于相信世界是公正的,因此人们能得到他们应得的,得到的都是应得的。