由于习惯待在我们半昏暗的荒凉博物馆房屋里,我喜欢留在室内。底下的街道、远处的马路、城里的贫困地区,似乎跟黑白警匪片里的同样险恶。这个昏暗世界的吸引力让我一向喜欢伊斯坦布尔的冬季甚于夏季。我喜欢由秋入冬的傍晚时分,光秃秃的树在北风中颤抖,身穿黑大衣和夹克的人们穿过天色渐暗的街道赶回家去。我喜欢那排山倒海的忧伤,当我看着旧公寓楼房的墙壁以及斑驳失修的木宅废墟黑暗的外表——我只在伊斯坦布尔见过这种质地,这种阴影——当我看着黑白人群匆匆走在渐暗的冬日街道时,我内心深处便有一种甘苦与共之感,仿佛夜将我们的生活、我们的街道、属于我们的每一件东西罩在一大片黑暗中,仿佛我们一旦平平安安回到家,待在卧室里,躺在床上,便能回去做我们失落的繁华梦,我们的昔日传奇梦。同样的,当我看着暮色如诗般在苍白的街灯中降临,吞没城里的贫困地区时,知道至少在晚上,西方的眼光窥视不到我们,外地人看不见我们城里可耻的贫困,是令人宽慰的事。

古勒(Ara Güler)有幅摄影作品,捕捉了我童年时代的僻静街巷,街巷中的水泥公寓和木造屋并排而立,街灯空茫,明暗对照的黄昏——对我来说它代表这个城市——已然降临。(如今水泥公寓虽已挤走老旧的木造房屋,气氛却不变。)这幅摄影吸引我之处不只在于使我忆起童年时代的卵石子路,也不在于卵石路面、窗子的铁护栏或摇摇欲坠的空木屋,而是因为它暗示着,随着夜的降临,这两个走在回家路上、身后拖着细长影子的人,其实是在将夜幕披盖在城市上。

在1950和1960年代,我跟每个人一样,喜欢看全城各地的“电影摄制组”——车身两侧有电影公司标志的面包车;以发电机发动的两盏巨灯;喜欢别人叫他们souffleurs(法文)的提词人,他们在浓妆艳抹的女演员和罗曼蒂克的男主角忘了台词时,得隔着发电机的轰鸣声扯着嗓子叫喊;戏外跟小孩和好奇的围观民众挤来挤去的工作人员。四十年间,土耳其的电影工业不再(大半由于导演、演员和制片人不称职,但也因为无法跟好莱坞竞争),电视依然播放这些黑白老片,而当我看见黑白影像的街道、老花园、博斯普鲁斯的景色、倾颓的宅邸和公寓时,有时我竟忘了自己在看电影。惆怅令我茫然,时而感觉自己仿佛在观看自己的过去。

十五至十六岁的我,想像自己是描绘伊斯坦布尔街道风貌的印象派画家,画一颗颗卵石是我的最大乐趣。在积极的区议会开始毫不留情地将卵石路铺上柏油之前,城里的出租车和“多姆小巴”(共乘出租车)司机对石子路面所造成的损害大表不满。他们也抱怨为下水道、电力、一般维修而进行的挖路工程没完没了。挖路时得把卵石一颗颗撬掉,这让工程无止境地拖下去——尤其当底下发现拜占庭时代的回廊的时候。完工时,我喜欢看工人把一颗颗卵石放回原位——以一种令人陶醉、充满韵律的技术。

我童年时代的那些原木宅邸以及位于后街较为简朴的小木房,处于一种断垣残壁的迷人状态。由于贫困且无人照料,这些房子从不上漆,岁月、尘土和潮气的结合使木头颜色渐渐变深,赋予它那种特殊的颜色,独特的质地,小时候我在后街区看见的这些房子十分普遍,我甚至以为黑色是它们的原色。有些房子是褐底色调,或许贫民区的房子根本不识油漆为何物。但18和19世纪中叶的西方旅人形容有钱人家的宅邸油漆鲜艳,认为这些私宅和其他的富裕风貌具有某种丰饶有力之美。小时候的我时而幻想为这些房子上漆,尽管如此,失去黑白布幕的城市仍教人心悸。到夏天的时候,这些老木屋干透,变成一种黯淡、灰质、打火匣般的褐色,你能想像它们随时都可能着火;在冬季漫长的寒流期间,雪和雨水同样让这些房子蒙上朽木的霉味。老旧木造的僧侣道堂情况亦同,共和国禁止这些地方作为朝拜场所,如今多已废弃,除了街头流浪儿、鬼魂和古物收藏者之外没人会去。这些房屋使我产生了相同程度的恐惧、担忧和好奇:当我从颓垣断壁外透过潮湿的树丛探看破窗残宇时,心头便掠过一股寒意。

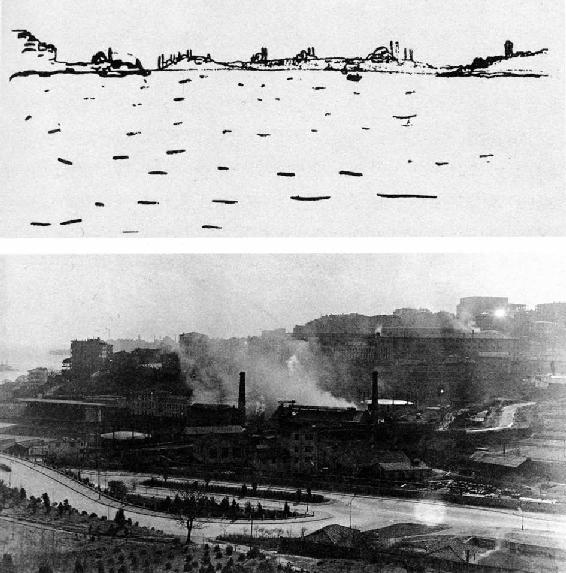

由于我是以黑白影像来理解这城市之灵魂,因此少数目光独到的西方旅人的线条素描——例如柯布西耶,以及任何一本以伊斯坦布尔为背景、附黑白插图的书都令我着迷。(我整个童年都在等待,却始终不见漫画家埃尔热以伊斯坦布尔作为丁丁历险的背景。当第一部丁丁电影在伊斯坦布尔拍摄时,某盗版书商发行了一本名为《丁丁在伊斯坦布尔》的黑白漫画书,作者是本地漫画家,他把自己从电影画面的演绎,跟丁丁其他历险的画面拼凑在一起。)旧报纸也使我着迷,每回读到谋杀、自杀或抢劫未遂的报道,我便嗅到一股长久压抑的儿时恐惧。

在某些地方——帖佩巴丝、加拉塔、法蒂赫(Fatih)、翟芮克(Zeyrek)、博斯普鲁斯沿岸的几个村落、于斯屈达尔的后街——也看得见我所描述的黑白之雾。在烟雾弥漫的早晨,在刮风的雨夜,海鸥筑巢的清真寺圆顶看得见它;在汽车排放的烟雾、烟囱冒出的袅袅煤烟、生锈的垃圾桶、冬日里空寂荒芜的公园和花园以及冬夜里踩着泥雪赶回家的人群中也看得见它;这些都是黑白伊斯坦布尔忧伤的喜悦。几百年没再喷过水的残破喷泉,贫民区里被遗忘的清真寺,突然出现的一群身穿白领黑褂的学童,沾满泥巴的老旧卡车,因岁月、灰尘和无人光顾而更加昏暗的小杂货店,挤满落魄失业男人的破落小店,跟许多被掀开的卵石子路一样土崩瓦解的城墙,一段时间过后开始看起来大同小异的戏院门口,布丁店,人行道上的报贩,三更半夜在街头闲荡的醉汉,黯淡的街灯,往来于博斯普鲁斯海峡的渡船以及船烟囱冒出的烟,被雪覆盖的城市。

我的童年回忆少不了这一片覆盖的雪。有些小孩等不及开始放暑假,我却等不及开始下雪——不是因为我能出去玩雪,而是因为雪让城市看起来焕然一新,不仅把泥巴、污秽、废墟和疏忽掩盖起来,也为所有的街道和景色提供某种惊喜,某种迫近凶险的甜美气息。每年平均下雪三至五天,积雪在地面停留一周至十天左右,但伊斯坦布尔总是措手不及,每次下雪都像第一次迎接:后街封闭,接着是主要道路;人们在面包店外排队,有如战时和国家发生灾难的时候。我最爱雪的地方是它强迫人们团结在一起,让与世界切断联系的人们患难与共。下雪天的伊斯坦布尔像个边远的村落,但寻思我们共同的命运,使我们与我们辉煌的过去靠得更近。

有一年,异常的北极气温使从多瑙河到博斯普鲁斯海峡的黑地区域全面结冰。这对于其实算是一个地中海城市的伊斯坦布尔来说是件震惊的事,许多年后,大家依然像孩子似的兴高采烈谈论它。

观看黑白影像的城市,即透过晦暗的历史观看它:古色古香的外貌,对全世界来说不再重要。即使最伟大的奥斯曼建筑也带有某种简单的朴素,表明帝国终结的忧伤,痛苦地面对欧洲逐渐消失的目光,面对不治之症般必须忍受的老式穷困。认命的态度滋养了伊斯坦布尔的内视灵魂。

若想看黑白影像的城市,看笼罩它的雾气,呼吸城里居民共同拥抱的忧伤,你只需从某个富裕的西方城市飞过来,直奔熙来攘往的街道。若是冬天,走在加拉塔桥上的每个人都穿同样黯淡的茶色衣服。我那时代的伊斯坦布尔人已避免穿他们荣耀的祖先们穿的艳红、翠绿和鲜橘色。在外国游客的眼中,仿佛他们是刻意这么穿着打扮,以达到某种道德目的。他们并非刻意——但在他们沉重的忧伤中带有一丝谦逊。这是黑白城市里的穿着打扮,他们仿佛在说:这是为一个衰落一百五十年的城市哀悼的方式。

此外还有一群群的狗,19世纪每个路过伊斯坦布尔的西方旅人都会提及,从拉马丁和奈瓦尔到马克·吐温,这些狗群持续为城里的街道增添戏剧感。它们看起来如出一辙,相同的皮毛颜色,没有适当的字眼可以形容——某种界于灰白和木炭之间的颜色,也就是没有一点色彩。它们是市政府的一大忧患:军方发动一场政变时,将领迟早都要指出狗造成的威胁;政府和学校一次次发起运动,驱逐街上的狗,但它们依然在城里东逃西窜。它们虽然可怕,团结一致向政府挑衅,我却不得不可怜这些疯狂迷失的生灵依然死守着它们的旧地盘。

假使我们眼中的城市是黑白影像,部分原因是,我们是从西方画家留下来的版画中了解它:本地人从没画过它昔日的灿烂色彩。奥斯曼没有任何一幅绘画能顺应我们的视觉品味。当今世界上也没有任何文章或作品能教我们欣赏奥斯曼艺术或影响了它的古波斯艺术。奥斯曼的细密画家从波斯人那里获得灵感;就像古典诗人们歌颂的城市不是真实的地方,而是一个词;他们就像制图者纳苏,对这城市具有地图般的了解;他们把它看做从眼前经过的东西。甚至他们的《仪式之书》关心的也是苏丹的奴隶、臣民和他的金银财宝。这座城市不是人们居住的地方,而是透过定焦镜头观看的官方画廊。

因此杂志或教科书若需要伊斯坦布尔的旧日影像,便采用西方旅人和画家创作的黑白版画。我的同辈们往往忽略德国画家梅林以胶彩画出的色彩微妙的古伊斯坦布尔帝国,我将在稍后更多地谈到梅林。一方面听天由命,另一方面图方便,他们喜欢在容易复制的单色画中看见他们的过去,因为在凝视一幅没有色彩的影像时,他们的伤感得到了印证。

在我的童年时代,高楼大厦少之又少,夜暮降临时,城里的房屋和树木、夏日戏院、阳台和窗户的第三度空间都一抹而去,赋予城里歪斜的房舍、曲折的街道和起伏的山丘某种黑暗风采。我喜欢1839年阿罗姆旅行书中的这幅版画,画中的夜晚身负隐喻的任务。该画把黑夜描绘成某种邪恶之源,记录了伊斯坦布尔所谓的“月光文化”。就像许多人纷纷涌向海边观赏月明之夜的简单仪式,欣赏让城市避免陷入一片漆黑的满月、水面的月影、半弦月的微光或(像在这里的版画)在云层中若隐若现的月光:杀人犯也刚把灯火熄掉,以免有人看见他为非作歹。

不仅西方游客才使用暗夜之语来描述这个城市难以捉摸的神秘:如果他们对宫廷恩怨略知一二,那是因为伊斯坦布尔人也喜欢悄悄谈论受害的后宫妻妾,尸体在夜幕掩护下被偷偷运到宫墙外,带到海上,抛入金角湾。

著名的“萨拉札谋杀案”(发生在1958年,当时我还不识字,但这宗案件引起我们家,甚至是城里家家户户的恐慌,因此我对每个细节都了若指掌)采用了同样熟悉的元素。这则骇人听闻的报道加深了我对夜晚、划艇以及博斯普鲁斯海域的黑白幻想,至今仍是恶梦的材料。我父母起初向我讲述的这名歹徒,是个穷困的年轻渔夫,但日子一长,大家便把他塑造成民间的凶煞恶鬼。他答应用他的划艇带一个妇女跟她的孩子出海,在博斯普鲁斯海峡航行,后来却决定强奸她,于是把她的孩子们扔进海中。报纸给他起了个绰号叫“萨拉札魔头”。而我母亲因为害怕在我们位于黑贝里亚达的夏日别墅附近撒网捕鱼的渔夫当中,可能躲着另一个杀人犯,于是禁止哥哥和我在外面玩,即使在我们自己的花园。我在恶梦中看见渔夫把孩子们扔进海浪里,孩子们的指尖死命抓住船身。我听见他们的母亲在渔夫用桨猛击他们头部时发出的惨叫声。直到现在,当我浏览伊斯坦布尔报上的谋杀案消息(我喜欢做这件事)时,仍会透过黑白影像看见这些情景。