我们穿过提洛尔,沿着阿尔卑斯的阳面奔向翁布里亚平原,我永远不会忘记这次奇妙之旅。

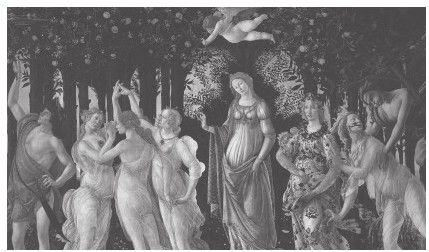

在佛罗伦萨下车以后,我们在接下来的几周时间里都陶醉在意大利各美术馆、花园和橄榄园里。那时候,最能激起我青春想象的人,是波提切利(注:意大利文艺复兴时期的画家)。我在他的名画《春》前一坐就是几天,受这幅名画的启发,我创作出一种新的舞蹈动作,用来表现画面中所传递出来的温柔:花朵覆住地面,波动起伏,飘逸的仙子和西风之神聚在周围;画面的主角,仿佛是阿佛洛狄忒,又像是圣母,传达着春的信息。

就这样我坐了许久,为它深深着迷。一位好心的上了年纪的管理员给我搬来一个凳子,兴致勃勃地看我为这幅画入迷。坐在画前,我仿佛看到了花儿开始生长,赤裸的双足也有了生命力,身体开始摇摆,直到看到快乐之神向我招手,我想,我要用舞蹈将这幅画表现出来,用我所感受到的生命之爱、青春以及成长的痛苦,用舞蹈表达出来,传达给别人。

美术馆快要关门时,我还在那儿,希望在这美妙而神秘的瞬间找到春的意义。在此之前,我认为人生就是一件苦差事,我们每个人都在道路上苦苦求索。如果能从这幅画中找寻到人生的真谛,那么我就能为别人指明方向,帮助他们创造快乐而丰富的人生。就如同一个人遭到了战争的重创,经过反思,认为自己应该去传播福音,使更多的人免受同样的苦难。

这就是我在佛罗伦萨时,在波提切利的名画《春》前所作的冥想和收益,我希望能将其中的精神通过舞蹈表达出来。于是,我把这舞蹈称为“希望之舞”。

波提切利的名画《春》

波提切利的名画《春》我开始在一个宫殿式的老房子里为佛罗伦萨的艺术界人士跳舞,我跳了蒙特威尔第的音乐,还有些不知名的艺术家的音乐,其中有一首是用维奥尔琴弹奏的,我还根据它专门创作了舞蹈。

我们仍像以前那样大手大脚,很快又入不敷出了,于是不得不给格罗斯发电报,请他为我们寄钱来,以便我们可以回柏林,因为在那儿,他正安排我的首场演出。

到达柏林时,我着实吃了一惊。街上到处都是写有我名字的巨幅海报,预报我要跟爱乐交响乐团在克罗尔歌剧院同台演出。格罗斯在布里斯托尔酒店为我们预订了一间豪华套房。德国的新闻媒体在那里等候要采访我。我便以在慕尼黑的学习和在佛罗伦萨的经历为契机,用美国式的德语讲我对舞蹈艺术的理解:我认为舞蹈是最伟大的艺术,必将带动其他艺术的伟大复兴。当时我的言论震惊了那些德国采访者。

他们的反应和日后我在美国宣传同样的理论时美国听众的反应大不相同。他们用心而虔诚,第二天德国媒体上便出现了大量报道我的文章,从哲学和艺术的角度评判我的舞蹈。

格罗斯很有勇气,他将所有的资金孤注一掷,不惜一切代价为我筹备在柏林的演出:声势浩大的宣传、一流的歌剧院、顶尖的乐团以及最优秀的导演。如果我这次演砸了,那么对格罗斯来说,就是一场灭顶之灾。但他确实是不错的预言家,我演出成功了,并震惊了整个柏林。我连续跳了两个小时,观众还是不肯离去,一直要求我返场。最后他们一拥而上,冲向舞台,一些学生甚至还爬上舞台,让我没有了退路。后来的许多个晚上,他们一直用德国特有的方式,将马从马车上解下,拥着我穿过街道,回到我住的酒店。

从我在柏林第一场演出开始,德国人就给予了我“圣洁的伊莎朵拉”的美誉。有一天,雷蒙德突然从美国过来了。他很想我们,不愿再和我们分开。这时,一个酝酿已久的计划再次闪现出来:去神圣的艺术之地雅典。我觉得自己还只是处在艺术殿堂的入口处,并未深入。尽管格罗斯一再挽留,我还是下定决心离开德国。于是我们一家再次坐上火车去意大利,取道威尼斯,直奔雅典。因为对这次旅行期盼已久,我们心情无比激动。

在威尼斯的几周时间,我们参观教堂和美术馆,但那时候威尼斯并不是我们的兴趣所在,相比而言,我们更喜欢精神文明和艺术都更出彩的佛罗伦萨。直到多年以后,我在威尼斯遇到我的纤瘦、橄榄色皮肤、黑眼睛的爱人,我才发觉威尼斯的神秘和可爱。但首次到威尼斯的那次旅行,我只想急切地离开。

乔治·戈登·拜伦,英国19世纪初期伟大的浪漫主义诗人

乔治·戈登·拜伦,英国19世纪初期伟大的浪漫主义诗人雷蒙德认为我们这次希腊之旅,越原始越好。于是我们没有坐大而舒适的客船,而是登上了一艘油轮。那是一艘往来于布林迪西和圣摩拉之间的小船,到达圣摩拉时,我们上岸了,这里便是古伊萨卡岛,绝望的萨福就是在这里的一块岩石附近投海自尽的。直到现在,当我想起这段往事,还会想起拜伦的诗句:

希腊,

希腊,啊,希腊!

你是热情的萨福恋爱歌颂的地方,

是战争与和平的艺术发源的土壤,

太阳升起,提洛岛在这里成长,

夏季夜短而昼长,

一切都已消逝,

除了那恒久照耀的日光。

早上,我们乘着一条由两个男人驾驶的小船出海了。叫这条船的时候,雷蒙德用尽各种手势,他比划尤利西斯的典故,可是船夫似乎并不了解这个故事,当看到金光闪闪的希腊银币时,船夫才答应载我们,但不愿意船行太远,并用手势告知我们海上可能会有暴风雨。我不禁想起了《奥德赛》描写海洋的诗句:

他说完立即聚合浓云,手握三股叉,

搅动大海,掀起各种方向的劲风的

暴烈气流,用浓重的云气沉沉笼罩

陆地连同大海,黑夜从天空跃起。

东风、南风一起刮来,反向的西风

和产生于太空的北风掀起层层巨澜。

奥德修斯顿时四肢麻木心瘫软。

(注:引自荷马作品《奥德赛》,王焕生译,人民文学出版社1997年版。本章后面的诗句同出自此书。)

爱奥尼亚海变幻莫测,我们这次旅行是拿性命作赌注,我们简直可以跟尤利西斯的经历相提并论了:

他正这样说,陡然隆起一个巨澜,

可怕地从地上盖下,把筏船打得团团转。

他自己被从筏上抛出,抛得很远,

船柄从手里滑脱,桅杆被各种风暴

混合旋起的强大风流拦腰折断,

船帆和帆桁一起被远远地抛进海里。

他被久久地打入水下,无力迅速地

向上浮起,身受狂涛巨澜的重压,

神女卡吕普索所赠的衣服也增添分量。

他很久才浮出水面,嘴里不断喷吐

咸涩的海水,海水顺着他的头流淌。

后来,尤利西斯的船被打翻后,遇到了瑙西卡:

昨天第二十天我才逃脱酒色的大海,

自从强烈的波涛和风暴把我吹离

奥古吉埃岛。现在神明送我来这里,

让我继续遭不幸,我的苦难犹未了,

神明们还会给我降下灾祸无穷尽。

尊敬的姑娘,可怜我,遭到许多苦难后,

我首先遇见了你,其他人我均不相识,

他们拥有这里的城市和辽阔的土地。

在伊庇鲁斯海滨,我们从一个叫普雷韦扎的希腊小镇上岸,买了点吃的:一大块干奶酪、一堆熟橄榄和一些鱼干。帆船上没有布篷,太阳还很晒,被暴晒的奶酪混杂着鱼干散发出的气味,加上小船颠簸摇晃,这种情景令人永生难忘。因为常常没有风,我们不得不亲自划桨。黄昏时分,我们终于在卡法萨拉斯靠岸了。

当地居民都跑到海滨来迎接我们,这情景简直不亚于哥伦布第一次登陆美洲的场面。当雷蒙德和我跪下来亲吻大地时,他们都惊得目瞪口呆。接着雷蒙德大声朗诵道:

美丽的希腊,看到你,谁还能无动于衷,

谁还能沉浸于游子思乡的愁情;

望着你宫殿倒地、断壁残垣,

我悲从中来,泪眼流淌。

我们欣喜若狂,就差要拥抱那些人了。我们大喊道:“经过多日的辗转漂泊,我们终于到达希腊圣地!啊,向您致敬,奥林匹亚的宙斯,还有阿波罗,还有阿佛洛狄忒,啊,缪斯女神,请你们准备好,再来跳舞吧!我们的歌声可能会惊醒狄奥尼索斯和他酣睡的女祭司们!”

啊,来吧,女祭司,妻子和少女,

来吧,女祭司,你们来吧!

啊,带给我们欢乐,

带给我们植物神的种子。

从弗里吉亚的山崖,

带着神奇的布洛米阿斯,

来到街道、城镇和高塔,

啊,把布洛米阿斯带回家

穿上鹿皮衣衫,镶上雪白的饰边,

就像我们一样,让它在风中飞翻。

我在他面前起誓,要用灰色和洁白的兽毛,

来装点酒神的神杖,

穿起他的鹿皮衣衫,再戴上常春藤冠。

卡尔瓦萨拉斯没有旅馆,也不通火车。那天晚上,我们睡在一间房子里,那是小客栈能给我们提供的唯一的房间。但是我们都没睡好,首先是因为整个晚上雷蒙德都在大谈特谈苏格拉底的智慧和柏拉图式的爱情论,其次是客栈的床只是一块板子,躺在上面很不舒服,再就是成百上千的蚊虫搅得人无法入睡。

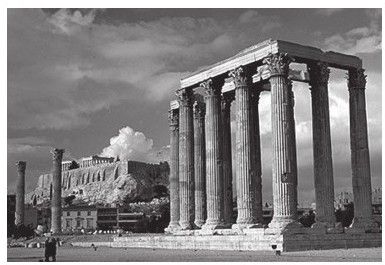

希腊宏伟壮观的宙斯神庙

希腊宏伟壮观的宙斯神庙黎明时分,我们离开了村庄。一辆双驾马车拉着我们的四个行李箱,母亲坐在车上,而我们则手拿着月桂树枝步行护送,全村的人都陪着我们走了好长一段路。那条路是2000多年前马其顿国王菲利浦曾率军走过的。

那条路从卡法萨拉斯通向阿格里尼翁,蜿蜒、崎岖而荒凉。那是一个美丽的早晨,空气清新,我们跟着马车欢快地走着,有时蹦蹦跳跳,或者和着脚步放声高歌。经过阿斯普罗波特莫斯河(也就是古阿基利斯河)时,我和雷蒙德不顾伊丽莎白的劝阻,极力要在清水里洗洗脚,只是没想到水流湍急,差点把我们冲走。

途中我们遭遇了两只牧羊犬(可能是远处农场跑出来的),穿过山谷向我们冲来,要不是马车夫足够勇敢,用鞭子打它们,它们肯定会像恶狼一样袭击我们。

在路边的一个小店里,我们点了午餐,第一次尝到了用松香封口的装在古朴的猪皮袋子里的酒。那酒喝起来有一股油漆的味道,但我们还是假装很好喝的样子。

斯特拉图斯的宙斯神庙遗址

斯特拉图斯的宙斯神庙遗址最后,我们终于到了斯特拉图斯,这是一个建在三座小山上的古城遗址。我们第一次在古希腊的废墟中漫步,看到陶立克式圆柱,我们都兴奋不已。我们随着雷蒙德来到西山,看到了宙斯神庙的剧场遗址。夕阳残照,我们仿佛穿越到那个时代,看到了斯特拉图斯古城昔日的辉煌。

晚上,我们来到了阿格里尼翁,虽已精疲力竭,但仍然充满喜悦,这是常人难以体会到的。第二天早晨,我们去往迈索隆吉翁,拜伦便被安葬在这个土地上都浸染着烈士鲜血的城市里,在那里我们向他热情如火的心致敬。当年正是拜伦把雪莱的心从火葬柴堆的余烬中抢出来,至今想来还是令人心生敬佩。雪莱的心现在被供奉在罗马,想来两位诗人至今还在沿着“辉煌的希腊”到“壮丽的罗马”的历史轨迹而心交神会。

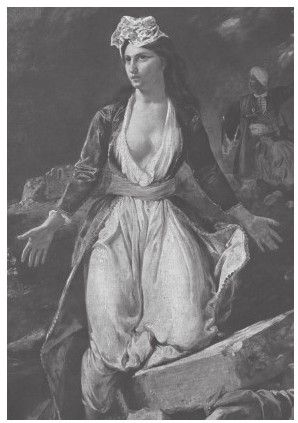

这些回忆不禁令我们的心情变得黯淡。法国画家德拉克洛瓦的名画《迈索隆吉翁城的突围》描绘了当年居民,无论男女老幼,在冲破土耳其防线时惨遭屠杀的情景,直到现在,这座城市似乎还笼罩着一种悲壮气氛。

1824年4月拜伦死于迈索隆吉翁;两年之后的4月,在拜伦的2周年祭日后不久,这些烈士们也牺牲在这块绿树成荫的土地上。拜伦为了解放牺牲了一切,没有什么比他这种壮举更激动人心了。他的心被供奉在这些烈士中间,正是因为他们的死,世人才可以再一次感受到希腊的伟大,所有的壮烈牺牲都是值得的。薄暮中,我们登上了开往帕特雷的小轮船,站在甲板上,我们满心沉重地看着迈索隆吉翁在暮色中渐渐隐去。

名画《迈索隆吉翁城的突围》

名画《迈索隆吉翁城的突围》在帕特雷,我们在为去奥林匹亚还是去雅典的问题上产生了争执,最后还是决定先去看雅典的神庙。火车穿行在阳光普照的希腊大地上,窗外忽而是白雪皑皑笼罩下的山头,忽而是树影婆娑的橄榄林,我们兴奋异常,又是拥抱又是哭泣。小站上的那些当地农民不解地看着我们,他们一定认为我们不是疯了就是喝多了;事实上只有我们懂得,那是因为我们终于找到了最崇高而最明亮的智慧——雅典娜的蓝眼睛。

雅典娜神庙

雅典娜神庙那晚我们到达了雅典。第二天一早,我们便满怀崇敬之情,两腿颤抖,战战兢兢地沿着雅典娜神庙台阶攀登。登上高处,已往的我像一件杂色斑驳的外衣从身上脱落,似乎我从未存在过,就好像在长长的屏息敛气中,在对纯洁之美的初次凝视中,我刚刚降临人间。

太阳从彭特里库斯山边冉冉升起,山两侧的大理石崖壁在阳光下熠熠生辉,瑰丽壮观。登上神庙正门的最后一级台阶,凝望着晨曦中的神庙,我们相视无语,彼此间保持着一定距离。此时,任何语言都难以形容这神圣之美。一连几个小时,我们虔诚地静默,直至最后身体疲惫、四肢酸软。

这一刻,母亲和她的4个孩子,又聚在一起了。只要我们一家人在一起就足够了,其他人、任何人的加入都会诱惑我们背弃自己的理想。来到帕台农神庙,我们觉得自己达到了追求美的极致。我们不禁自问,既然如此,那么为什么还要离开希腊呢?也许有人会问,当时我已经算是功成名就,在布达佩斯又有过一段火热的恋情,难道我真的可以做到毫无牵挂吗?然而事实的确如此,从一开始,我就没有考虑功名和金钱。这纯粹是一次精神的朝圣,我要寻找的正是现今仍存留在雅典的精神。因此,我们决定,我们一家要永远留在这里,并在这里亲自建一座圣殿。

柏林的演出让我挣了一大笔钱。我们开始选择建造圣殿的合适地点。只有一个人似乎不大高兴,那就是奥古斯丁。犹豫再三,他终于说出了原因:想念妻子和孩子。我们都认为这是他的一大弱点,但是既然事情已然这样,我们只好同意把她们接来。

他的妻子带着一个小女孩来了。她穿着时髦,还穿一双路易十五式的高跟鞋。我们都对她穿高跟鞋有意见,怕亵渎了帕台农神庙的大理石地板。她却反对我们穿平底便鞋。我们觉得,即使我穿的那种执政时期的服装,还有雷蒙德的灯笼裤、开领衫及领带等,都显得不够虔诚。我们应该换上古希腊人的服装,后来我们真这么做了,当地的希腊人都啧啧称奇。

穿上了束腰短裙,系上叫“克拉米斯”的古希腊斗篷,围上叫“佩普鲁”的短裙,用发带系住头发,去为我们的圣殿选址。然而走遍了科洛诺斯、帕台农以及阿提卡的所有谷地,也没有找到合适的地方。最后,在去伊梅图斯山散步时(那里以盛产蜂蜜闻名),我们经过一座小山丘,雷蒙德突然把手杖放在地上大叫:“看呀,我们现在这地方和卫城处在同一高度!”的确如此,朝西看去,雅典神庙十分清晰,好像近在咫尺,而实际上两地有4千米多的距离。

但是,选这地方也有困难。首先,没有人知道这片土地属于谁。这地方远离雅典,只有牧人放牧牛羊时偶尔来一趟。后来,费尽周折,我们才了解到这片土地属于5家农户所有,他们拥有此地的所有权已经有100多年了。又费了一些工夫,我们才找到这5家的主人,问他们愿不愿意卖地。他们很惊讶这种地方也会有人感兴趣。它离雅典很远,而且是贫瘠的石头地,所以从来没人觉得那块地有价值。可是一听说我们想买地,这几家农民就以为这块地或许是无价之宝,因此就漫天要价。我们讨价还价,还宴请这5家农民,准备了烤羊羔和各种美食,请他们喝很多“拉其”(当地生产的一种白兰地酒)。饭桌上,在一位矮小的雅典律师的帮助下,我们起草了一份契约,这些农民不会写字,就在上面画了押。虽然最后这块地价格不低,但是这顿饭还是发挥了不小的作用。这块自古以来被称为“科帕诺斯”的荒凉的高地,从此就属于我们了。

阿伽门农宫殿的大门

阿伽门农宫殿的大门接下来便是圣殿的设计问题。雷蒙德觉得阿伽门农宫殿的平面图正好可以做样板。他没请建筑师,而是自己雇了石匠和搬运工。我们认为只有从彭特里库斯山运来的大理石才配得上我们的神殿,因为帕台农神庙那些雄伟的石柱就是从彭特里库斯山发光的山崖上开凿出来的。不过,后来我们做了让步,觉得山脚下的红色岩石也可以。从那时起,每天人们都可以看到长长的运石的车队,蜿蜒穿行于彭特里库斯山和科帕诺斯山之间的山道上。看到一车又一车的红石头卸到工地上,我们都很高兴。

最后,圣殿奠基的重大时刻终于到来了。我们请了一位希腊神父来主持奠基礼,还邀请临近的农民来参加奠基仪式。

老神父来了,他身着黑色长袍,头戴黑帽,宽大的法冠上垂下黑色面纱。神父要一只黑色大公鸡来做祭品——这种传统自阿波罗神庙时期起就流传下来。我们好不容易才找来一只黑色的公鸡,连同圣刀一起交给神父。各地农民和雅典的一些社会名流纷纷到来,黄昏时分,科帕诺斯山上已经挤满了人。

老神父神色肃穆,开始主持仪式。他让我们画出房屋地基的确切界线。我们就沿着雷蒙德早在地上画好的一个四方形跳了一圈舞。之后老神父找到了离房子最近的一块基石,在日落时分,割断黑公鸡的脖子,把鲜红的鸡血滴在那块基石上。他一手举刀,一手抓着鸡,煞有介事地绕着地基走了三圈,然后开始祈祷。他先为建圣殿用的每一块石块祝福,然后又询问了我们每个人的名字,开始祷告。在祷告辞里,能不时地听见母亲、奥古斯丁、雷蒙德、伊丽莎白和我的名字。他每次都把“邓肯”说成是“僧肯”,因为他“d”“s”不分。他反复劝诫我们要虔诚和睦地在此地生活,并为我们的子孙祷告。做完祷告后,乐师们便拿着希腊特有的古老乐器上来了。我们打开了成桶的葡萄酒和拉其酒,在山上点燃了熊熊的篝火,与当地的农民一起狂欢。

我们决定永远定居在希腊。不仅如此,我们还发誓,就像哈姆雷特说的那样,以后永不结婚、“让那些结婚的就保持现状吧”等等。

我们接受了奥古斯丁的妻子,但还是跟她保持些距离。我们自己在笔记本上制订了一个计划,规定了今后在科帕诺斯应遵循的生活准则,当然只包括邓肯家的人,这些准则有点像柏拉图在他的《理想国》里所描述的那样。我们规定:每天用欢歌笑语迎接日出,然后每人喝一小碗羊奶来充实体力;上午教当地的居民跳舞唱歌,让他们学会祀奉希腊众神并换下那些难看的现代服装;午饭吃点儿新鲜蔬菜,因为我们已决定奉行素食主义;下午的时间用来冥思静想;晚上则在适宜的音乐伴奏下举行希腊仪式。

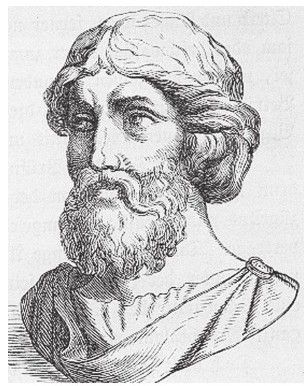

柏拉图,西方客观唯心主义的创始人

柏拉图,西方客观唯心主义的创始人接下来就开始兴建科帕诺斯的圣殿了。我们决定把科帕诺斯圣殿的墙建得同阿伽门农宫殿的墙一样厚——两英尺。开工很长一段时间以后,我们才意识到这项工程有多么艰巨:需要的红石量大,而且运输成本高昂;工地附近方圆几英里几乎没有水源。

可雷蒙德并没气馁,他雇了更多的工人来挖井。挖井的时候,偶然发现了好多古代文物。他认为古时候这里曾是一个村庄,可是我认为这里不过是一块坟地。挖井取水以失败告终,我们又回到了雅典,去求助神灵。我们从市政府弄来特别许可证,这样我们就可以在月夜去祷告。我们养成了在狄奥尼索斯神庙的圆形大剧场中静坐的习惯,在那里,奥古斯丁背诵希腊悲剧里的片段,我们就跳舞。

我们一家人过着自给自足的生活,与当地的雅典居民不相往来,甚至有一天听一位农民说希腊国王悄悄地骑马来看我们的圣殿时,我们也不觉得稀罕。因为我们生活在另外一个世界里,只受阿伽门农、梅内厄斯和普里阿摩斯等国王的管辖。

邓肯在狄奥尼索斯神庙剧院

邓肯在狄奥尼索斯神庙剧院