伊丽莎白带着学校的20个学生和我的孩子在巴黎迎接我。6个月不见孩子了,我多么高兴啊。可是孩子见到我竟然不认识我,还大哭起来,弄得我也哭了。不过,抱着她的时候,我一样乐不可支。当然还有我的另一个孩子,那就是我的学校,孩子们都长高了。这次重聚激动人心,我们又是唱歌又是跳舞,这样度过了整整一下午。

著名艺术家吕涅·波负责掌管我在巴黎的一切演出事宜,他曾经把埃莉诺拉·杜丝、苏珊·德普雷斯和易卜生介绍给巴黎的公众。他认为我的艺术需要良好的背景衬托,就邀请了科龙尼乐队在欢乐剧场给我伴奏,由科龙尼亲自指挥,结果在巴黎异常轰动。一些著名诗人,如亨利·拉夫丹、皮埃尔·米勒、亨利·德雷尼耶等,都用充满激情的笔墨赞美我的演出。

巴黎对我们展露出了迷人的笑容。

我的每一场演出,都吸引了很多艺术界和知识界的知名人士,似乎我的美梦就要成真,我办学的渴望可以轻易地变为现实。

我在丹东路5号租了一套两层的大公寓,我住在一层,孩子们和教师住在2层。

伊莎朵拉的舞蹈艺术刺激了当时许多艺术领域,雕塑家为她雕像,画家为她作画,作曲家为她作曲,诗人为她作诗,她成为欧洲当时的明星

伊莎朵拉的舞蹈艺术刺激了当时许多艺术领域,雕塑家为她雕像,画家为她作画,作曲家为她作曲,诗人为她作诗,她成为欧洲当时的明星有一天,日场演出即将开始前,我的孩子突然喘不上气来,不停地咳嗽。我担心极了,赶紧坐出租车去找医生,最后终于找到了一个很有名气的儿科专家。他爽快地跟我回到我的住处,说没什么大不了的病,孩子只不过是一般的咳嗽而已,让我不要担心。

那次演出我迟到了半个小时,在这期间,科龙尼就为观众演奏音乐。整个下午我跳着舞的时候,都感到浑身颤抖,心里十分担心。我

太爱她,如果她有什么不测的话,我也不想活了。

母爱是多么坚强、自私而又狂热地占据了我的整个情感世界啊!但是我并不认为这有什么值得赞美的。爱所有的孩子,这才是一种令人无限钦佩的情感。

迪尔德丽现在已经能跑能跳,还会跳舞了。她很招人喜欢,简直就是一个小埃伦·特里,这也许是我老是思念埃伦、钦佩埃伦的结果。随着人类社会的逐步发展,将来所有的孕妇在生育之前,都应该隔离在某个地方并被进行妥善地保护,这个地方应该用雕像、图画和音乐包围着。

那个季节最著名的艺术盛事就是布里松舞会,巴黎文学艺术界的所有名人都接到了邀请。每一个人都必须以各种艺术作品中的人物的身份参加舞会。我是以欧里庇得斯笔下的酒神女祭司的形象去的。作为酒神的女祭司,我在那里发现了穿着希腊长袍的莫奈——苏利,他装扮的可能是酒神狄奥尼索斯。整整一个晚上,我都跟他跳舞,或者至少是围着他跳舞,因为伟大的莫奈很瞧不上现代舞。因为在一起跳舞的事,我俩之间传出了绯闻,但我们真的清清白白,我只不过是让这位伟大的艺术家享受到了应得的几个小时的放松。我的那种美国式的单纯,在那天晚上竟然让巴黎沸沸扬扬,真是怪事。

最近发现的心电感应现象证明,人的脑电波可以通过与其同频共振的空气传送到其目的地,有时甚至连发送者都意识不到这种脑电波的传送。

我又快入不敷出了。学校不断发展,开支也越来越大,我一个人挣的钱,要用来抚养和教育40个孩子,其中20个在德国,20个在巴黎;另外,我还要帮助其他人,凭我的财力根本无力支撑。一天,我开玩笑地对我姐姐伊丽莎白说:

“再这样下去不行了,我银行的存款已经透支了。要想把学校继续办下去,得找一个百万富翁啊!”

这个想法一出口,就一直萦绕在我心头。

“我一定要找一个百万富翁。”我总是这样想,刚开始还是开玩笑,可是后来——依据法国精神治疗专家库埃的观点——就真的很希望它能变成现实了。

在欢乐剧场一场特别成功的演出之后的第二天早晨,我穿着晨衣正坐在梳妆镜前,头发上卷着卷发纸,头戴一顶带花边的小帽,在为下午的日场演出作准备。这时,侍女过来送给我一张名片,上面印着一个尊贵的名字,我脑海中突然高兴地唱了出来:“这就是我要的百万富翁!”

“请他进来!”

他进来了,身材挺拔,一头金色的卷发,蓄着胡子。我马上就猜了出来,他就是洛亨格林。他想当我的骑士吗?他声音动听,略带羞涩,像个戴着假胡子的大男孩儿。

“您不认识我,但我常为您伟大的艺术鼓掌。”他说。

这时我突然产生了一种奇怪的感觉:我过去曾见过这个人。在哪儿见过呢?仿佛在梦中,我想起了波利尼亚克亲王的葬礼:那时,我还是个小姑娘,哭得非常伤心,由于是第一次参加法国葬礼,感觉很不适应。在教堂边的过道上,亲王的亲属排成了一列长长的队伍。有人往前推我:“得过去握手!”他们小声说道。我为失去这位亲爱的朋友感到十分悲痛,同他的每一位亲属都握了握手。我记得当时突然注意到其中一个人的眼睛,那就是现在站在我面前的这个高个子男人!

我们第一次相遇是在教堂里的一个棺材旁,那绝不是什么幸福的预兆!但不管怎么说,从现在起,他就是我的百万富翁了。我已经发送出脑电波去寻找他,而且,不管命运如何,我与他相逢就是命中注定。

“我崇拜您的艺术,崇拜您办学的理想和勇气。我想帮助您。我能做什么呢?比如,您是否愿意和这些孩子们到里维埃拉海滨的一幢小别墅里去创作几段新的舞蹈呢?至于费用问题,我愿意承担一切。您已经

做了一件了不起的工作,一定很累了。现在,就请您让我替您挑起这副重担吧。”

在与洛亨格林的同居生活中,伊莎朵拉还有别的情人,一位是邓南遮,一位是瓦尔特·隆梅尔

在与洛亨格林的同居生活中,伊莎朵拉还有别的情人,一位是邓南遮,一位是瓦尔特·隆梅尔在不到一周的时间里,我和我的学生们就坐在了头等车厢里,向着大海,迎着阳光急驶而去。洛亨格林穿着一身白色的西装,满面笑容地在车站迎接我们。他把我们带到一幢可爱的海滨别墅里,从阳台上指着他那艘白色船翼的游艇给我们看:

“这艘游艇叫‘艾丽西娅夫人号’,”他说,“可是从现在起我们为它改名叫彩虹女神‘艾丽丝号’。”

孩子们穿着随风飘拂的淡蓝色希腊式舞衣,手捧鲜花和水果,在橘子树下自由自在地舞蹈。洛亨格林对每个孩子都很好,处处贴心,大家都很高兴。我对他心存感激,信任备至。随着与他接触的加深,越来越感受到他的人格魅力,对他的感情也变得越来越强烈。不过,那时我只把他当成是我的骑士,远远地对他感激崇拜,完全发自精神领域。

我和孩子们住在博利厄的一幢别墅里,而洛亨格林则住在尼斯的一家很时髦的大酒店里。他常邀请我与他一起进餐。记得有一次我穿着朴素的希腊长裙,到那里时看到有一位身穿华丽的长袍、浑身珠光宝气的女人,顿时感到局促不安。我预感到她对我而言是个劲敌,后来事实证明,果真如此。

一天晚上,洛亨格林照例慷慨地在夜总会里举行了一次盛大的化装舞会,并给每个来宾发了一套用白色锦缎做的飘拂的长袍作为化装舞服。这是我第一次穿化装舞服,也是第一次参加这种公开的化装舞会。当时的气氛非常热烈。但我的心里却有一片阴云——那个满身珠光宝气的女人也穿着白色的长袍来参加舞会了。我一看见她就感到很难受。可是,记得后来我又同她疯狂地在一起跳起舞来——爱与恨就是这样相生相克。后来,舞会的总管拍了拍我们的肩膀,说不允许这样跳,于是我们才分开。

就在大家跳舞时,突然有人叫我去听电话。博利厄别墅的人告诉我,我们学校一个叫埃里克的小宝贝突然得了咽喉炎,病得厉害,快不行了。我从电话间直奔洛亨格林的餐桌旁,他正在那里招待客人。我告诉他我们必须得打电话找个医生。就在那个电话间近处,由于对孩子的病情都深感焦虑和担忧,我们两人之间的防线在这一刻完全崩溃,我们的嘴唇第一次碰到了一起。可我们并没浪费一点儿时间,洛亨格林的汽车就停在门口。我们就那样穿着白色的化装舞服开车去接了医生,然后火速赶往博利厄别墅。小埃里克都快窒息了,憋得脸色发紫。医生马上开始救治。我们两个仍然穿着怪模怪样的衣服,提心吊胆地站在床边等着诊断结果。两个小时后,窗户上已出现了薄薄的晨曦,医生说孩子已经脱离了危险。泪水夺眶而出,把我们两人脸上的化妆油彩冲得一塌糊涂。洛亨格林搂住我说:“坚强些,亲爱的!我们回去陪客人吧。”回去的路上,他在车里紧紧地抱住我,在我耳边小声说:“亲爱的,即使只为了这一个晚上,为了这一次难忘的经历,我也要永远永远地爱你。”

在夜总会里,时间过得很快,大多数客人都没注意到我们曾经离开。

可是有一个人却在一分一秒地计算着时间。那个珠光宝气的女人看我们离开时,嫉妒得眼里就要飞喷出火来,当我们回到舞会时,她从桌上抓起一把餐刀扑向洛亨格林。幸亏他反应及时,紧紧抓住她的手腕,并把她送到了女宾休息室,这一切他处理得就像是个玩笑一样。在女宾休息室,洛亨格林把她交给侍从,简单地交代说她有点歇斯底里,需要喝杯水,然后他若无其事地回到舞厅,仍满面笑容。就是从那一刻起,整个舞会的气氛越来越热烈,到凌晨5点钟时,大家的情绪达到了顶峰。我已经如痴如醉,同马克斯·迪尔雷跳了一支奔放的探戈舞。

太阳出来了,舞会终于散了,那个浑身珠宝的女人独自一人返回了宾馆,洛亨格林则与我待在一起。他对孩子们慷慨大方,对小埃里克的病情由衷担心和操劳,这一切赢得了我对他的爱。

第二天早晨,他提议乘坐他重新命名的游艇去游玩。于是,我带着我的小女儿,把学校委托给女教师们照料,我们乘上游艇,朝意大利进发。

金钱是忧愁的源头。金钱带来的快乐也总是变幻无常。

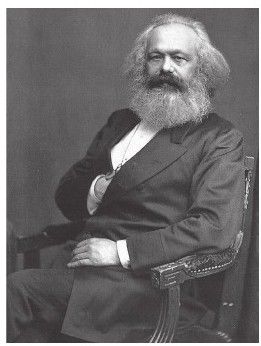

如果我早一点意识到与我朝夕相处的这个男人的心态就像被宠坏的孩子一样,我的一言一行都会小心谨慎,尽量不拂逆他的意思,这样也许就万事大吉了。可是我当时太年轻、幼稚,不明晓这些事情,总是喋喋不休地对他谈我的人生理想,谈柏拉图的《理想国》,谈卡尔·马克思以及我对改造世界的设想,丝毫没有意识到我的这些话会带来什么后果。这位曾郑重说过因为我的勇敢和大方而深深地爱我的人,当发现他带上游艇的是一个激进的革命者时,开始变得惊慌起来了。他逐渐认识到,我的理想和他平静的心根本无法协调一致。直到有一天晚上他问我最喜爱哪一首诗时,这种矛盾达到了顶点。我很高兴地给他拿来了我的床头小书,给他朗读沃尔特·惠特曼的《大路之歌》,我沉醉在激情之中,却没有注意到他的反应。当我抬起头来时,我吃惊地发现他那张英俊的脸都快气歪了。

卡尔·马克思,伟大的政治家、哲学家、经济学家、革命理论家

卡尔·马克思,伟大的政治家、哲学家、经济学家、革命理论家“都是些什么乱七八糟的东西!”他大声喊道,“这种人就该永远饿肚子!”

“可是你看不出吗,”我也大声喊道,“他憧憬着一个自由的美国?”

“去他妈的憧憬!”

我猛醒了,他心中的美国就是那十几个为他带来滚滚财源的大工厂而已。可是女人就是这样不可救药,我和他常常这样争吵,吵完后,我还是一下子扑进他的怀里,在他那狂暴的爱抚下又会忘记所有的不愉快。我甚至还常常自我安慰地想,总有一天他会睁开自己的眼睛看明白这一切的,那时他就会帮助我为大众的孩子创办一所伟大的舞蹈学校了。

此时,那艘豪华的游艇正在蔚蓝色的地中海上奋勇前行。

对于当时的情景我至今记忆犹新:宽阔的甲板,用餐时的整套水晶和银制餐具,还有我亲爱的迪尔德丽,穿着白色的希腊舞衣跳来跳去……我当时确实是沉醉其中。但是,我还是常常想到机舱里的司炉工、艇上的50个水手以及船长和大副——所有这些庞大的开支,仅仅是为了两个人的快活。在这种生活中,每过去一天都是工作的损失,一想到这些,我的潜意识中便有深深的不安。有时候,我会把这种安逸舒适的奢华生活、没完没了的宴席游乐,同我年轻时的艰苦漂流和闯荡相比较,顿时,我感到整个身心一片明亮,好像从黎明前的黑暗里进入炫目的阳光中。洛亨格林,我的圣杯骑士,你也来与我分享这一伟大的思想吧!

我们在庞贝古城过了一天,洛突然提出想看我在月光下的帕斯顿神庙前跳舞。他马上聘请了那不勒斯的一个管弦乐团并安排他们赶到神庙等待我们的到来。可就在那天,不巧下了一场夏季的暴风雨,暴雨一连下个不停,游艇根本无法离港。当我们最后赶到帕斯顿时,乐团的人浑身都浇透了,可怜巴巴地坐在神庙的台阶上,在那里等了我们整整24个小时。

庞贝古城遗址

庞贝古城遗址洛亨格林叫了几十瓶酒和一只裴利卡式烤全羊,我们就像阿拉伯人那样吃起了手抓羊肉。饿坏了的乐师们吃喝过量,再加上在雨中等了那么长时间,早已经疲惫不堪,所以他们不能伴奏了。这时又下起了毛毛细雨,我们都坐上游艇前往那不勒斯。乐师们还想在甲板上演奏,可是船却颠簸起来,把他们颠得一个个脸色发青,只好回到船舱去休息了……

在月光下的帕斯顿神庙前跳舞的浪漫想法,就这样不了了之了。

洛亨格林还想继续在地中海航行下去,但我想到我已经跟我的经纪人签订了在俄国演出的合同,所以我得回去。于是,他把我送回了巴黎。他本想同我一起去俄国的,但又担心护照有问题。他在我的房间里放满鲜花,然后我们在款款温情后告别。

真是奇怪,当与心上人离别时,虽然我们都依依不舍,但同时又都体验到了一种解脱后的轻松。

这次在俄国的巡回演出,像以前一样非常成功,只是中间出了一件事情,差点演变成一出悲剧,好在后来以喜剧的形式收场。一天下午,克雷格来看我,在那一瞬间,我突然感觉到,无论是学校、洛亨格林还是其他什么,这一切都被抛到了九霄云外,心中只有与他重逢的喜悦。毕竟,我的天性中主要的特征还是忠诚。

克雷格非常高兴,他正在为斯坦尼斯拉夫斯基艺术剧院上演《哈姆雷特》而忙碌着。剧院里的所有女演员都爱上了他,男演员们也都喜欢他的英俊潇洒、儒雅和蔼与精力旺盛。他常常向他们大谈他的舞台艺术构想,而他们也总是尽力去理解他丰富的想象力。

当我与他重逢的时候,感觉到他还是那么魅力四射,那么令人迷恋。如果当时我没有带着一个漂亮的女秘书的话,事情可能会是另外一种结局了。就在我们动身去基辅前的最后一个晚上,我设宴款待斯坦尼斯拉夫斯基、克雷格和我的女秘书。席间,克雷格问我想没想过留下来与他待在一起。由于我无法马上给他准确的答复,于是他又像过去那样勃然大怒,猛然把我的女秘书从椅子上抱起来,抱到了另一个房间里,然后锁上了房门。斯坦尼斯拉夫斯基当时可被吓坏了,他极力劝说克雷格把门打开,然而毫无用处。我们只好赶到火车站,但火车已经在10分钟前开走了。

我只好同斯坦尼斯拉夫斯基回到了他的公寓里。我们都感到情绪消沉,漫不经心地谈论着现代艺术,极力回避克雷格这个话题。不过我能看得出来,斯坦尼斯拉夫斯基对克雷格的这种做法感到很是痛苦和震惊。

第二天我坐火车去了基辅。几天后,我的女秘书来找我了。她显然受到了惊吓,脸色苍白。我问她是不是愿意同克雷格一起留在俄国,她坚决不同意。这样,我们一起回到了巴黎,洛亨格林在车站迎接我们。

洛亨格林把我带到位于伏日广场的一套奇特而阴森的公寓里,放倒在一张路易十四时代的床上,然后疯狂地亲吻和抚摸我,简直让我无法喘息。就在那个地方,我第一次体验到人的神经和感官能够到达什么样的亢奋状态。我感觉自己好像突然间苏醒了过来,顿觉神清气爽,精神焕发,这种感觉我过去从来没有体验过。

他就像宙斯一样可以变换成各种模样。我被他拥吻到了风口浪尖,展开白色的双翼,心旌神摇,在神秘的诱惑下,我羽化成仙。

20世纪初繁华的巴黎

20世纪初繁华的巴黎接下来,我真正了解了巴黎城里的所有豪华饭店的好处。在这些饭店里,所有的人都对洛亨格林尊崇备至。这也难怪,他出手大方,挥金如土。我也是第一次知道了“焖子鸡”和“炖子鸡”的不同,知道了块菌、蘑菇等各种菌类的滋味有什么不同。的确,我舌头上的味蕾和味觉神经苏醒了,我学会了品尝各种美酒,通过品尝能够知道酒的生产年代,而且知道了什么年代的酒味道和气味最好。除此之外,我还知道了许多以前忽略了的其他事物。

我有生以来第一次走进了一家最时髦的时装店,立刻被扑面而来的各种面料、颜色和款式的服装甚至帽子,弄得眼花缭乱。在这之前,我老是穿着一件白色的小希腊裙,冬天穿羊毛的,夏天穿亚麻的,而现在竟然也开始定做和穿着华丽的服装。我无法抗拒这种诱惑。不过,我也为自己的这些改变找到了一个借口:这个时装设计师,保罗·波瓦雷尔,超凡脱俗,简直就是一个天才,他知道怎样能把一个女人精心打扮得漂漂亮亮,就像创造一件艺术品一样。但是必须得承认,我正在远离神圣的艺术,变得越来越世俗而现实。

这一切世俗的满足,也带来了不良的后果。在那段时间里,我们不停地谈论着一种似乎是与生俱来的疾病——神经衰弱。

记得在一个明媚的早晨,我和洛亨格林在博利厄林中散步,他脸上突然掠过了一丝不易察觉的悲哀。我急忙问他发生了什么事,他回答说:

“我总是想起母亲躺在棺材里的面容。不管到哪儿,我总是想起这些。人终有一死,活着又有什么意义呢?”

由此,我认识到:即使拥有富裕和奢华的生活,也未必使人满足。那些富人们要想做些正经的事情也很困难。我总是看到那停泊在港湾里的游艇,想要航行到无尽的天边。