为了避暑,我们在布列塔尼岛附近海上的游艇上度过了那个夏天。海上有时候波涛很大,受不了的时候我就下艇,坐着汽车在海岸上跟着游艇走。洛亨格林则坚持坐在游艇上,但他也会晕船,有时吐得脸都绿了。看来有钱人的享乐也不过如此!

圣马可大教堂,矗立于威尼斯中心的圣马可广场上

圣马可大教堂,矗立于威尼斯中心的圣马可广场上9月,我带着孩子和保姆一起去了威尼斯,和她们单独在一起待了几周。有一天我去了圣马可大教堂,坐在那里独自欣赏教堂蓝色和金黄色的圆顶,突然间,我好像看到了一个小男孩的脸,就像一个小天使,长着一双蓝蓝的大眼睛,一头金发像光环一样套在头上。

随后我们去了里多海滨,和小迪尔德丽一起在沙滩上玩耍。在接下来的几天里,我则陷入了沉思之中。圣马可大教堂里的幻觉,让我既高兴又不安。我曾经深深地爱过,可现在我知道,男人的所谓的爱情,其实不过是反复无常和自私任性而已;而最终牺牲的是我的艺术事业。我开始强烈地思念起我的艺术、我的工作、我的学校。与我的艺术梦想相比,眼前的世俗生活简直就是一个累赘。

我认为,每个人的生命之中都有一条线,一条蜿蜒向上的精神曲线,我们的现实生活以此为基准,其余的东西只不过是我们精神发展进程中的赘物。对我而言,我的精神曲线就是艺术。爱情和艺术是我生命中最重要的两件事情。可是爱情常常使我停止艺术追求,而我对艺术的渴望又常常给爱情带来悲剧性的结局。这两者无法调和,互相矛盾。

我犹豫不决,就去米兰找一位当医生的朋友,倾诉给他听。

“太荒唐了!”他惊叹道,“您是位天下无双的艺术家,现在却想冒让世界永远失去你伟大艺术的风险吗?这绝对不行!请听我一言,千万不要这样。”

听了他的忠告,我仍然犹豫不决。我认为身体只是艺术的工具,不想因为生育再让它变形;但此刻,我却又一次被回忆和希望,被幻觉中的那张天使的脸折磨得痛苦不堪,那是我儿子的脸啊。

我让朋友给我一个小时作决定。还记得在那家宾馆的卧室——一个阴沉沉的房间里,我突然看见墙上有一幅画,画上是一位穿着18世纪长袍的女人,她那双漂亮的眼睛无情地直视着我。我盯着貌似嘲弄的双眼,仿佛听到她对我说:“不管你作出什么决定,结局都一样。看看我吧,很多年前我还具有光彩照人的风姿,但死亡吞没了一切。你何必要遭受那么大的痛苦呢?把生命带到这个世界上来,最终还是被死亡吞没。”

她的眼睛变得更加无情和冷酷,而我也更加郁闷和痛苦。我捂住双眼避开她的目光,想快点作出决定。

最后,我终于站起身来,对那双眼睛说话:“不,你难不倒我。我相信生命,相信爱情,相信至高无上的自然法则。”

这时,我看到那双冷漠的眼睛里突然闪现出一丝可怕的嘲笑——不知这是幻觉还是事实。我的朋友进来了,我把我的决定告诉了他。从此以后,我的决定便不可更改了。

回到威尼斯后,我把小迪尔德丽抱在怀里,小声对她说:“你就要有一个小弟弟了。”

迪尔德丽高兴地直拍手,笑着说:“啊,太好了,太好了!”

“是的,是的,真是太好了!”

我给洛亨格林发了封电报,他很快就来到威尼斯并且看起来很高兴,满怀喜悦和温情。我那该死的神经衰弱症也不治而愈了。

我与沃尔特·丹罗希签订了第二份合同,10月坐船去美国演出。

洛亨格林从来没有到过美国,因此非常激动,他也有美国血统。理所当然地,他在船上订了一套最大的套间,每天晚上都有专人为我们准备菜谱,我们沿途的待遇就像王公贵族一般。与百万富翁一同旅行确实非常省事,更何况我们在这艘“普拉扎号”游轮上有一套最豪华的套间,见到我们的人都避闪两旁,鞠躬致意。

美国有这么一种法律和规定:不允许一对情人一起外出旅行。可怜的高尔基和他相处了17年的情人就曾经被赶得东躲西藏,狼狈不堪。当然,如果你是有钱人,这些就算不了什么麻烦了。

此次美国之行愉快而成功,我们赚了不少钱,因为钱多了赚钱就更容易。可是在1月的一天,一位紧张不安的老太太走进我的化妆间大声说道:“亲爱的邓肯小姐,坐在前排的观众可把您的身子看得清清楚楚的。你可不能再这样继续下去了。”

我回答说:“噢,我亲爱的夫人,那正是我的舞蹈所要表达的:爱情——女人——孕育——春天!您知道波提切利的名画《丰收大地》、《怀孕的美惠三女神》、《圣母玛丽亚》、《怀孕的风神》吗?万物都在波动中孕育、繁衍出新的生命,这正是我舞蹈所要表现的……”

波提切利的名画《圣母玛丽亚》

波提切利的名画《圣母玛丽亚》听了我的这些话,这位夫人面带不解。不过,我们还是觉得这次巡回演出最好就到此为止,该回欧洲了,因为我当时的身体已渐渐显出怀孕的苗头。

奥古斯丁和他的小女孩这次和我们一块回欧洲,我很高兴。他已经与他的妻子分居了,我认为这次旅行能让他轻松一些。

“你愿意乘坐着‘待哈比’在尼罗河上溯流而上——远离灰暗阴沉的天空,到那个阳光灿烂的地方,去参观底比斯、邓迪拉赫神庙以及所有你渴望去的地方,在那里度过这个冬天吗?游艇已做好准备,随时都可以把我们送到亚历山大港;‘待哈比’上配备了30个当地的水手、1名一流的厨师;还有豪华的船舱,有洗澡间的卧室……”

“啊!可是我的学校、我的工作……”

“你姐姐伊丽莎白会把学校照料得很好的,你这么年轻,有的是时间去工作。”

就这样,我们在尼罗河上度过了这个冬天。要是没有那该死的神经衰弱症像恶魔的手遮挡太阳一样不时出现,这次旅行可真算是一场幸福的美梦了。

当叫“待哈比”的大帆船慢慢溯尼罗河而上时,我们的心也回溯到了1000年——2000年——5000年以前的古代,穿过历史的迷雾,直达永恒之门。

由于我的体内正在孕育着一个新的生命和希望,因此那次航行对于我来说,是何等的平静和美妙呀!穿过古埃及国王们的神庙和金色的沙漠,一直来到法老们神秘的陵墓。我体内的小生命似乎隐隐约约地猜出来这是通往黑暗与死亡之地的旅程。在一个月光皎洁的夜晚,在邓迪拉赫神庙里,我感到神庙里所有埃及爱神神像的残破面孔上的眼睛,都转过来看着我那尚未出世的孩子,像是在施行催眠术一般。

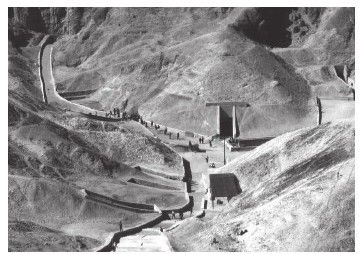

最精彩的是游历“死亡之谷”[1]。我认为,最有意思的是一个小王子的陵墓,他没能长大成人当一个伟大的法老,年纪那么小就夭折了,所以尽管多少个世纪过去了,他依然被当成个孩子。可是如果他现在还活着的话,都已经6000多岁了。

那次埃及之行给我印象深刻:深红色的旭日,血红色的残阳,沙漠中金黄色的沙子,还有神庙;在阳光灿烂的日子里,我在神庙的院子里打发时光,同时幻想着法老们的生活,也幻想着将要出生的宝宝;农妇们沿着尼罗河岸边行走,漂亮的头上顶着水瓶,硕壮的身体在黑色的披巾下扭来扭去;还有迪尔德丽,她小小的身影在甲板上跳舞,在底比斯古老的大街上漫步,在神庙里仰视那些残破的古代神像。

埃及神秘的死亡之谷

埃及神秘的死亡之谷看到狮身人面像时,她说:“啊,妈妈,这宝宝不好看,可挺神气。”

她刚刚学会使用三个音节的单词。

永恒的神庙前的那个小宝宝,法老墓中的那个小王子,国王山谷,沙漠驼队,搅动沙漠的大风暴,这一切都到哪里去了?

在埃及,早晨4点钟左右,就已经旭日东升,热气蒸腾了。太阳出来之后就无法睡觉了,因为从那时起尼罗河上的汲水车就开始不断地发出吱吱呀呀的叫声。接着,岸上便出现了劳动者的身影,挑水的、耕地的、赶骆驼的,络绎不绝,直到夕阳西下才结束,这一切就像一幅流动的壁画。

水手们划着桨,古铜色的身体一起一伏,“待哈比”伴着水手们的歌声缓缓地行进。作为悠闲的旁观者,我们心旷神怡地欣赏着这一切。

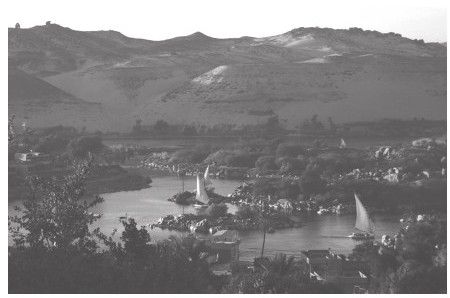

美丽的尼罗河风光

美丽的尼罗河风光尼罗河的夜色美极了。我们随身带了一架斯坦威牌钢琴,有一位很有天赋的年轻的英国钢琴家每晚为我们演奏巴赫和贝多芬的曲子。这些庄严肃穆的曲调与当地的环境以及埃及的神庙非常和谐。

几个星期后,我们到达了瓦迪哈勒法,进入了努比亚地区。到了这里,尼罗河变得非常狭窄,对岸几乎伸手可及。船上的人都在这里上岸去了喀土穆,我和迪尔德丽留在了船上,度过了有生以来最安静的两个星期。在这个美丽的国家,似乎一切忧虑和烦恼都与你无关了。我们的帆船似乎在随着几个世纪以来的古老旋律在摇晃。如果条件许可的话,乘着一艘设备齐全的“待哈比”沿着尼罗河旅游,可以说是世界上最好的疗养方法了。

对我们而言,埃及充满梦幻色彩,但对当地的贫苦民众而言,这里是劳动的地方。无论如何,这里是我所知的唯一的可以把劳动和美丽相结合的地方。尽管这里的农民以扁豆汤和未经发酵的面包为主食,但他们的身体都非常美丽柔软,他们的身体宛如青铜雕刻的模特,常常让雕刻家赞叹不已。

我们在威勒弗朗什登陆,回到法国。为了度过这个季节,洛亨格林在博利厄租了一幢豪华宽敞的大别墅,别墅的台阶层层延伸直到大海。他还像过去一样,出于一时的心血来潮,在弗拉角买了一块地皮,打算在那里建造一所巨大的意大利风格的城堡。

我们参观了阿韦内翁的塔楼和卡尔卡松的城墙,想给未来的城堡找个模型。现在,他的城堡还矗立在弗拉角上,可惜的是,这座城堡也和他别的心血来潮时的东西一样没有完工。

当时,他焦躁不安,整天忙忙碌碌。我就静静地待在这座花园里,面对着蓝色的大海,思考着生活与艺术的分界线究竟在哪里。有时我也常想,一个女人到底能不能成为一个真正的艺术家呢?因为艺术的要求非常严格,非常全面,而一个热恋中的女人会为了生活而甘愿放弃一切。现在,我已经是第二次为了爱情放弃艺术事业了。

5月1日早上,天气晴朗,海水碧蓝,一派生机景象,我的儿子降临人间。

博森医生跟诺德威克那个愚蠢的乡下大夫可不一样,他懂得如何使用药物镇痛。所以,这次生孩子不像上次那样痛苦。

迪尔德丽跑进我的房间,可爱的小脸上充满了早熟的母性的笑容。

“啊,多么可爱的小男孩啊。妈妈,你不要着急,我会天天抱着他,照看他的。”——后来,她死了以后,我常想起这句话,想起她那雪白僵硬的小手还抱着她的小弟弟的情景。上帝呀!——人们为什么要祈求上帝呢,如果真有上帝的话,他为什么对这一切置之不理呢?

就这样,我又一次怀抱着婴儿躺在了大海边——只是这一次不是那个在狂风中瑟缩的小别墅里,而是在一间豪华的大厦里;这次不是在阴沉狂暴的北海边,而是在蔚蓝色的地中海之滨。

[1] 埃及“死亡之谷”,即赫赫有名的帝王谷,位于尼罗河西岸的一条山谷中,集中了许多国王和王室成员的陵墓。相传在公元前1500多年前,埃及第十八王朝的法老图特摩斯选中了这块美丽而幽静的山谷,来作为自己的墓地。之后的法老也纷纷仿效,在这里为自己修建地下宫殿。