自1957年被错划为“右派”到1962年“摘帽”归队(当时俗语,即回到原来系统工作,如王世襄因对故宫博物院心存余悸,在应召调回文物部门工作时选择了文物博物馆研究所,也就是后来分设为文物保护科学技术研究所、古文献研究所与中国文物研究所这三个机构的前身,而今已更名为中国文化遗产研究院),直至1966年爆发“文化大革命”之前这十年间,王世襄在清雅而平静的芳嘉园小院里,生活得忙碌充实而又趣味盎然。趣味盎然自不待说,那主要是因为有黄苗子先生和张光宇先生这两家人为芳邻,以及文化艺术界诸多名流高士常相往来;忙碌充实则是王世襄在工作之余完全沉醉在广肆收藏和潜心著述之中。有关王世襄收藏过程中诸多具有启迪和借鉴意义的往事,以及在这期间编撰完成的《髹饰录解说》《雕刻集影》《画学汇编》《清代匠作则例汇编》等著述,将在后面章节中分别进行详细解说,在此只想就同期完成的《高松竹谱》做一补充,而补充内容虽然只有王世襄于1999年5月所写的一小段话,但是从中依然可以透视出那个混乱年代的某种特性:

明刊《高松竹谱》版心纵、横均一尺有余,用郭觯斋精制瓷谱纸手摹,衬以乾隆素笺,分订两大册,盛以锦函。卷首邵章《明高遁山竹谱》题耑。卷末有名公题跋:徐宗浩、张尔田、黄宾虹、傅增湘、吴湖帆、启功、郭则沄、邓以蜇、林志钧、吴诗初、叶恭绰、夏承焘共十二家。1958年人民美术出版社影印出版此谱,摹者署名被改为“王畅安”。并认为题者都是“牛鬼蛇神”,故全部删去。

王世襄自费油印的《画学汇编》

这种在极不正常的社会状态下所产生的遗憾,直到1988年在香港大业公司出版时才得以弥补和修正。然而,类似甚至有过之无不及的例子还有一则:

1958年秋《髹饰录解说》初稿完成。当时不可能出版,而桂老年事已高,一再嘱咐“愿见其成”,并许为撰序、题签。我只好署名改用王畅安,将手稿送到誊印社,自费刻蜡板油印。一日在研究所门口遇见誊印社来人找党委送审我交印的稿件。顿时我大吃一惊,感到将有大难临头,惶惶不可终日。待所长李元庆同志找我谈话,才知道他认为《解说》还是一本有用的著作,同意誊印社为我油印。事后又听说他说服了所内中层领导,取消了本打算开的“右派放毒”批判会,方得化险为夷……

《解说》只油印二百部,分赠博物馆、图书馆、漆器厂及不吝赐教的师友。不久即得悉福建名匠师李卓卿将《解说》列为漆器厂教材。扬州厂闻讯派人专程来京索取,研究所中层领导不准会见,不许赠书,致空手失望而归。杭州厂则不得不去图书馆尽数周之力抄录全书。……

《解说》曾呈送张效彬前辈。他收藏书画、青铜器,和陈叔通、齐燕铭、郭沫若诸公有交往。郭老见到此书,致函科学出版社,推荐出版,旋因作者是“右派”而作罢。

1966年,具有前所未有强劲摧残和破毁能力的“文化大革命”狂飙,已经开始侵袭整个神州大地,王世襄的芳嘉园小院已处在风雨飘摇之中,他不得不考虑如何使那些藏品免遭劫难。确实,“文革”风暴首先横扫的就是“四旧”物质类,随即深入到文化、道德、精神和思想等各个领域,其破坏力和负面影响力难以用语言文字描述和形容。

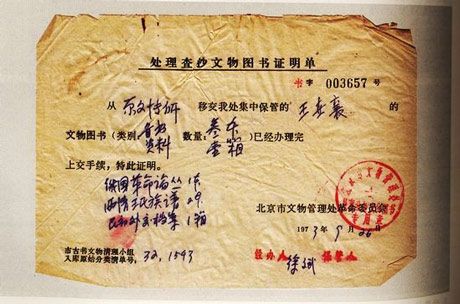

王世襄主动要求抄家证明

“文革”伊始,芳嘉园内便开始祸不单行、杂乱无序起来。首先是黄苗子夫妇被关押进了秦城监狱,他居住的那五间东厢房,除了留有两小间供给他们三个孩子栖身之外,其中一间被贴上了盖有鲜红公章的封条,另外两大间则被居委会安排住进了与此院极不协调相干的另一家人。据王世襄回忆说,这是一户日夜辛勤劳作的白姓铁匠,他不仅整天叮叮当当地打铁、焊洋铁壶或做烤箱,使王世襄和袁荃猷夫妇每天难以休息,铁匠老婆还因为专门捡拾破烂,竟然将昔日优雅的小院变成了堆满破烂废品的垃圾站。以至于王世襄夫妇和那些珍贵的明式家具等收藏品被迫挤压进了一间北房,虽然使王世襄精通明式家具结构肌理的实际才华得到了一次完整而充分的展示,但是后院那五家住户利用中院后墙搭盖的油毡顶厨房,则使王世襄每到做饭时便提心吊胆起来,因为他明白只要其中有任何一家厨房起火,他那所有藏品特别是明式家具将会随同北房一起化为灰烬。

为此,王世襄找到国家文物局有关领导进行汇报,而那位领导对于王世襄所反映的这一情况,虽然表示同情、理解和重视,但是他也无可奈何,只是让有关部门为其配备几支消防灭火器而已。2007年5月25日,当王世襄将这件往事当作一则笑话向笔者讲述时,笔者完全能够想象得出王世襄当年的无奈和愤懑。至于芳嘉园小院在那个年代里的具体状况,今天的我们除了从王世襄的回忆中得知随后又有几户人家搬迁进去之外,还可以从郁风所写回忆文章中那相关的上百个文字里揣想得出:

在居委会的安排下,芳嘉园小院便成为八家人的大杂院。东厢房前面的篱笆连同盘绕在上面的粉红色蔷薇都拔掉了,篱笆外王世襄搭的棚架连同挂在上面的葫芦全拆光了。北房走廊和院子正中都搭起铁片盖的小棚做厨房。

这种就连今天普通居民人家也会感到惨不忍睹的状况竟然延续了十多年。后来王世襄被“解放”出来后多次找到房管部门要求“落实政策”,但是直到1991年郁风写以上文字时,芳嘉园小院里依然住着三户外来人家。这是后话。

记得文艺作品中有一句经典台词,叫作“最危险的地方往往最安全”,此时的王世襄已经被文物局的红卫兵小将贴了大字报,隔三岔五的批斗会或陪斗会往往也少不了他,特别是那些极度疯狂的“破四旧”场面,他更是多次耳闻目睹过,因此王世襄明白他的这些藏品无疑都属于“四旧”之列,收藏在自己家中早晚是在劫难逃。当下,王世襄必须要为他那些珍贵的收藏品寻找一个安全处所了。于是,王世襄经过一番深思熟虑之后,便做出了一个完全出乎所有人意料的举动,那就是“自我革命”。

王世襄的“自我革命”并非亲自将自己的藏品捣毁砸烂,而是他主动跑到文物局要求这里的红卫兵小将到芳嘉园小院来抄家。果然,文物局里同行的红卫兵小将确实与众不同,他们非常明白这些文物的珍贵价值,在搬运这些藏品时处处小心谨慎,生怕磕碰毁坏了这些他们平时都难得一见的古董宝贝。据说,当这些红卫兵小将到芳嘉园来“破四旧”时,另一看热闹的中学生红卫兵在一块巨型条石上踩踏了一下,当即便遭到文物局红卫兵小将的呵斥:“靠边点,踩坏了怎么办?”而那位中学生红卫兵则不服气地反诘说:“踩坏了我赔!”文物局红卫兵小将遂高傲地说:“你赔得起吗?你知道这是哪个朝代的?”仅此一句,就吓得那位原本不服气的中学生红卫兵乖乖地站到了一旁,再也不敢哼一声。

见此情景,再联想到王世襄之所为,黄苗子和郁风夫妇似乎受到了某种启发,他们也主动跑到所在单位要求红卫兵小将前来抄家,因为他们多年搜购积累的有关中外美术方面的书画书实在是太多太珍贵了,且其中不乏明清刻本或线装书,即便是国家图书馆也未必收藏有的孤本秘籍。果然,正如黄苗子和郁风夫妇之所愿,他们所藏有的书画书随后都被小心翼翼地运载而去。望着绝尘而去的卡车,我们似乎可以这样揣想,王世襄和黄苗子等人的心里虽有诸多不舍,但也不乏一种如释重负的轻松感,毕竟这比毁损在“破四旧”的人手里要幸运得多。那时,他们怎么也不会想到,有一天这些曾经朝夕相伴的珍贵藏品,竟然又被“神仙般地搬回”了芳嘉园。不过,这已经是“文革”运动结束以后的事了。虽然藏品并非是一次性全部发还,而且有的藏品至今毫无踪迹,但是发还过程中的一些旧事还是值得人们思考的。对此,我们不妨阅读王世襄关于后来发还三件文物的三段文字回忆:

其一,关于明万历缠莲八宝纹彩金象描金紫漆大箱的发还。王世襄轻描淡写地写道:

1983年编写《明式家具珍赏》,此箱未能收入。因“文革”后发还首批抄家文物,均用卡车运到故宫博物院。其目的在可让故宫得以从中挑选,扣留认为值得由故宫收藏之文物。为此故宫曾成立挑选组,有多位专家参加。其中以工农出身之魏松卿研究员最为积极,共扣留尚均雕红寿山螭纹印泥盒、铜炉等数十件,此箱亦在其中。因此未能编入《珍赏》一书中。后来吴仲超院长发现扣留抄家文物,不合政策,决定全部发还给原主。1989年我编写《明式家具研究》遂得以将此箱收入该书。

2003年,此箱在中国嘉德拍卖公司举办题为“俪松居长物——王世襄、袁荃猷珍藏中国艺术品拍卖会”上竞拍出了一百三十二万元人民币的震撼价。

其二,即上面特别提到的清尚均雕红寿山螭纹印泥盒的发还。对此,当年只能点头称“是”的王世襄后来则有话要说:

螭纹寿山印泥盒,原为舅父墨茶阁中物,幼年曾于画案上见之,备受北楼先生钟爱。“文革”前散出,为估人所有。予知其为重要文玩,几经辗转始以厚酬易得。“文革”中,印泥盒与其他长物全部被抄。发还时又随我家被抄文物运入故宫。目的在给予国家博物馆一次从容挑选、再次没收的机会。故宫为此成立专家挑选组,其中积极性最高的为魏松卿同志。“三反”运动后,故宫开展“大换班”,从部队调入大量工农兵干部,其中有魏同志。抗日时期,他担任地下工作,以卖酒隐其身份,文化水平虽不高,但来故宫后竟对文物感兴趣,肯用心研究,并为此而不辞专程走访离职已多年之下走,研讨有关髹饰及其他工艺问题,在转业干部中实属难得。我也因此和他有交往。渠曾面告:“你的尚均雕印泥盒,是上上精品,故宫都没有,这次我们挑上了,不还给你了。”我点头称“是”。此次发还而被扣之文物有四五十件之多,除印泥盒外有铜炉二十余座。后来,此事被吴仲超院长发现,认为不符合国家落实政策规定,又全部送还我家。

其三,关于明鱼龙海兽紫檀笔筒的发还,王世襄有许多郁积在心的话更是不能不一吐为快:

“文革”后发还被抄文物,不见踪影者何止百数十件,一时未能想起者尚不在此例,其中有三件紫檀笔筒,皆予铭心之物。……为此三件及其他未发还文物曾多次去府学胡同北京市文物管理处查询,均毫无结果。1983年,故宫博物院邀我至北五所库房鉴定竹刻并为定级,启一柜,鱼龙海兽笔筒竟赫然在屉板上。取视,内贴纸条书一“毛”字。询其故,始知为“毛家湾林彪住宅送来”之标记。予上书国家文物局,说明笔筒乃我被抄未还之文物。经国家文物局与北京市文物管理处查核抄家底册及“四人帮”从文管处取走文物之登记账,发现此笔筒确实抄自我家,后被黄永胜拿走,故记在黄之账上。今有下落,自应发还给我。数月后笔筒由文管处送还至我家。事后我有一事不明:笔筒既被黄永胜拿走,记在黄之账上,何以会由毛家湾林彪住宅送交故宫?不得不求教于文管处工作人员之“文革”前即相识者。渠谓当时“四人帮”及其爪牙,往往三五辆汽车蜂拥而至。进门各选所需,然后彼此评比,争论优劣,间以嬉笑打骂,丑态百出。在离去前,手中所选文物,往往已经过交换。故由姓黄转为姓林,实不足为奇云。是真可谓“国之将亡,必出妖孽”也!

与此有异曲同工之“妙”的,王世襄还记述一事:

予被抄图书中,使用最多,故盼早日归还者为商务影印、后附四角号码索引之七卷本《佩文韵府》,当时无法买到,不得不求助于文管处之工作人员,其中有书行转业相识已数十年者。一年后,通知我前往领取。告知我书前不久方从吴法宪家中取回。吾曾于报端见吴之尊容,脑满肠肥似胸无点墨者,真不知其要《佩文韵府》作何用也。

回味这样的历史旧事,我们没有“反攻倒算”之意,当然也没有理由怀疑王世襄和黄苗子等人当初“自我革命”的动机,更没有理由认为他们的举动是对自己藏品或者直接说中国传统文化的一种轻视,因为在那个包括文化几乎所有一切都被纳入政治评判轨道的年代里,别说是像王世襄这样品操高尚的知识分子,即便是作为一个普通人的尊严都得不到最起码的应有保障,又何谈保证文化或精神之载体的安全无损呢,更别说为了兴趣或专业进行什么学术研究著述了。那时要想保有作为文化学者的尊严,只能是效仿陈梦家、邓拓、老舍和傅雷,以一种决绝的方式去维护表象和内在的体面。要么,就只能像张伯驹、黄苗子和王世襄那样扯掉表象体面,选择忍辱负重艰难地活下去。姑且不论这两种方式正确与否,也不必衡量这两种方式的价值比重有几何,在此只想先列举两例。

“文革”结束后的王世襄与老伴袁荃猷在芳嘉园留影

一例:1966年“文革”初期,陈梦家只因发表《慎重一点“改革”汉字》一文,就被打成了文化界著名的“四大右派”之一,随即遭受到无休无止的批斗、罚跪、侮辱和关押。据说,有一次陈梦家被强迫低头长跪在烈日当空的院中,任人把石块和废纸等杂物投掷到他身上,甚至还有人将痰也吐到他的头上。这位精神高贵的学术大师随后在一位友人的寓所里,愤然说了一句“我不能再让别人当猴子耍”之后,便毅然决然地留下一纸遗书,于当年9月3日含恨自杀而去。而随着陈梦家的愤懑逝去,夫人赵萝蕤女士便开始出现长时间的精神失常。随后他们历时多年搜购的明式家具也被红卫兵装满两卡车扬长而去,虽然“落实政策”后予以发还,但已经是损失过半了。

二例:王世襄虽然主动要求红卫兵将自己的收藏品悉数抄走,他也曾遭受到多次无端的批斗,以及被强令几乎每天要蹬着三轮车从大郊亭运送五袋水泥到沙滩红楼(原国家文物局办公地),最后不得不拖着羸弱的病体被放逐到湖北咸宁参加劳动改造长达五年之久。十年后,当他那些藏品被大部分发还时,他终于得以据此撰写出了诸多鸿篇巨制,从而为今人和后人留下了无尽的文化财富。如果从另外一种角度来看待此事,正如一位作家所说:有时候选择生要比选择死艰难得多。试想,王世襄在那漫长的屈辱岁月中,他高贵心灵和清爽品格所遭受的严重摧残,怎能使他无动于衷呢?

无论是陈梦家们选择一死而快,还是王世襄们屈辱地活着,他们都是勇敢者,都是中国传统文化的伟大传承者。如果没有他们的一死一生,不仅不足以彰显中国“士”的两种永恒精神,也不能使中国璀璨的传统文化得以传承和发扬,他们都从各自的角度阐释和弘扬着中国文化、信念、传统和精神,这是一个民族赖以生生不息的精神血液。

黄永玉先生在《大家张伯驹先生印象》中称张伯驹为“大忍人”,王世襄又何尝不是呢?王世襄心里一直揣着那两张未能解冻冰释的“取保释放”和被故宫博物院除名之通知,这种大忍对于一位当时已经九十多岁高龄的老人来说是否太过残忍和沉重了呢?即便王世襄拥有高大健硕的身躯以及大忍坚强的心灵,也不该让他如此长久地背负着历史“重任”而不予卸载,哪怕是进行一次有效的减负,我们也愿意相信以王世襄的意志品格,他必将给世人带来更多出乎意想的学术惊喜。