我爹是我最忠实的观众。他永远默默地在电视报上划出所有我的节目,到点儿必看,不管重播多少次。烦人的是他光自己看还不行,非拉着我娘一块儿看,一遍都不能落下。

我爹今年快80了,生活规律,身体健康。每天下午5点打开收音机,躺床上听点儿小道消息,吃完晚饭,按时收看《新闻联播》。除了这点儿事,就是担心我,仨孩子里就我爱兴风作浪。

每当听说有关我的负面消息,他就很恼火,跟我辩是辩非。不管我怎么解释,我爹都是这一句:“你怎么就这么不省心?怎么就不能向人家罗京学习学习!”

有父如是

我出生之前,我爹已经有两个闺女了。我娘遵照党的方针指引,没日没夜地搞“社教”。正事儿也没几件,就是一群老娘儿们咋咋呼呼。其中最大的一件事就是相互嘀咕:闲着也是闲着,生个孩子得了!

于是妇女们不顾老公的劳累,开始了下一代的“制造”。功夫不负有心人,我娘有一天告诉我爹:“咱有了。”

我娘有个朋友,是妇产科大夫,做完检查,高兴地告诉我娘:“是个儿子!”

算起来,大姐比我大8岁,二姐比我大6岁。我爹我娘根本没征求我意见,就这么把我造了出来。

十月怀胎,一朝分娩,医生把我从产房里抱出来,跟我爹照了个面,我爹喜极而泣。

他一溜烟儿跑到了大街上,干吗?给我娘买礼物。今天她立了头功!

东街走西街,不知道买什么好,最后买回来一个肥皂盒。

20年后说起这一段,我娘还在笑我爹“不靠谱”。

我爹一生满怀未竟的理想,希望都寄托在了我身上,从形式到内容都精益求精。比如他让我从小头顶“三七开”,打头油,头缝细而笔直,发丝服服帖帖。我们站一块儿,就是电影《包氏父子》里那爷儿俩。马褂、怀表、小分头——在他心目中这是文化人的范儿。

还有一些观念,完全不合常理。我七岁那年,有一天肚子疼,疼了一宿,满身大汗。我爹果断地说:“送医院!”我被扛到医院,送进病房,检查结果是“急性阑尾炎”,要立刻切除。换上病号服推进手术室,也不知为什么,突然就不疼了,我脱了蓝条褂儿直接溜回了家。

回家以后我爹开始给我讲道理,说这个阑尾啊,得割。有本书上写的,在英国,凡是贵族家庭,讲究点儿的,小孩儿都割阑尾,更别说我这还是个发炎的阑尾。

我当时小,没跟他争,后来懂点儿事了,才又提出来跟他讨论:阑尾它招谁惹谁了?父精母血,人身上哪个零件没用?再说了,咱又不是贵族,管人家贵族什么样呢。

我爹曾经跟我说:“小咏,我给你讲讲我小时候吧。”我当时正忙着呢,回了一句:“没心思。”他就没讲下去。

我只知道我爹年轻的时候在兰州一家中药店当过学徒,表现不错,19岁那年被派到上海进修,见了不少世面。再回兰州,就感觉呆不下去了,第二年又来到上海,投奔一位堂兄。堂兄在位于南京东路的“达仁堂药房”工作,给我爹也谋了份差使——坐在药房里的高台子上,抄方子,记账。

我爹在那里练出一手好字,药堂里一直保存着他写的笔记,直到几年前被拆迁。后来我上了大学,我爹要求我给他写信时,也一律用竖排繁体,导致我直到今天也不大会横着写字,怕弄错行。

1951年秋天,我爹离开上海,报考了兰州铁道学校,专业是会计。经人介绍认识了我娘(真老土),我娘小他7岁,当时念的是兰州师范学校。两个年轻人相爱,顺理成章地结了婚。

我爹毕业以后,响应号召,分到乌鲁木齐铁路局工作,任党委秘书,属于核心部门成员。1952年“兰新铁路”动工,他也随指挥部一起,跟着铁路向新疆挺进。我娘和其他家属先迁到了乌鲁木齐。

我爹很瘦,我这体型就是打他那儿遗传来的。

刚到那儿,我娘闲得没抓没挠,就报考了乌鲁木齐第一女子师范学校,后来当了地方上一所小学的老师,语文、数学、体育都教,还是她所在地区的女子篮球队教练。从学科安排上,您就能看出当时的教育资源多么匮乏,同时看出我娘有多能干,说起来也是“双学位”。

1958年,兰新铁路经达坂城穿过天山,修到了乌鲁木齐市,我爹我娘终于团聚了。我爹属羊,我娘属虎,这一羊一虎,凑一块儿过得还挺美。我娘贤惠,家里家外都打点得好。爹的生日是在10月,他常喜滋滋地说:“我这个羊好,秋后的羊,有草吃!”

我爹胃不好,对吃的东西很挑剔。还好,当时我们家条件还过得去。饭、菜端上来,他觉得喜欢就吃,要是不喜欢,“啪”,筷子往桌上一拍,走了。我娘就得去厨房重做。

儿时记忆里,我爹是个“夜猫子”,今天的我也成为夜行动物,或许是他潜移默化的影响。半夜醒来,总看见他的书房亮着灯,没完没了地誊写稿件。近几十年,《新疆年鉴》中铁路发展史的部分,全部是他的署名。

纸篓里写废了的稿纸都只有一两行。只要错一个字,我爹就撕了重写,而且撕得整整齐齐。这副“轴”劲儿,如今完完全全地遗传给了我。每当看到我坐在沙发上,把一张废纸整整齐齐撕成二分之一、四分之一、八分之一……整整齐齐摞好,再撕下一张,哈文就大呼有病,十分不解。

我爹喜欢养花,在阳台上养了几株茉莉,有成年人的手臂那么粗。一种花开单层,香气袭人;一种是双层的,好看,但气味很淡。每逢花期,我家的茉莉开一茬便有600余朵——我爹一朵朵地数过。这一茬谢了,下一茬又接上。

茉莉花开时,家里总是高朋满座,我爹的书法家朋友、画家朋友全来了,不喝茶,只泡花,趁着兴起,挥毫泼墨。

泡不完的,我娘怕浪费,就采下来晒干。先把茶叶筒里的茶叶倒出来,又一层茶叶一层花的铺进去,下一年随时可以泡来喝,怡神醒脑。

花是我爹的心头肉,只要谁说一个方法能让花长得好,他一定要试一试,比如用臭鸡蛋水给花施肥,屋里臭得都呆不住。花要是有什么闪失,我爹能伤心好一阵子。

有一回我们搬家,那时候也没有搬家公司,就是请几位朋友帮忙,然后招待人家吃顿饭。我爹养的一盆米兰被放在了大衣柜后面,谁都没想起来。过了好几天了,我爹才想起米兰上哪儿去了?左找没有,右找没有,最后才从柜子后面找出来,已经枯死了,新疆气候太干。我爹当时就震怒了,又不知道这气该对谁撒,一巴掌推倒了大衣柜,摔得四分五裂。

“老疙瘩”给宠坏了

我爹骨子里追求“儒士之风”,但这一点似乎没有写进我的基因密码。作为家中独子,我很受宠,要月亮不能摘星星。两岁以前,我几乎脚不沾地,俩姐姐轮流背着抱着。再加上遗传了爹的倔和轴,从小乖张跋扈,蛮不讲理,一切享受都是理所应当。

之前,爹娘不以为意,就这么一个儿子,老疙瘩,能宠则宠吧。我爹突然发现儿子管不了了,是在我4岁那年。

那天家里来了很多客人,围坐在客厅里聊天。我在街上玩儿,突然想撒尿。我有洁癖,从不在外面上厕所,所以一直憋回家。进门一看,卫生间有人,真烦。当时我急啊,顾不得那许多,直奔沙发旁边的痰盂,掀开盖子就来了一下,完事儿提上裤子就走,周围的客人根本甩也不甩。

又出去疯玩儿了俩小时,再回家时,客人们都走了。客厅里只剩下我爹一个人,铁青着脸坐在沙发上,煞是吓人。痰盂敞着盖儿,就摆在他脚边。

见我回来,我爹指着痰盂儿,一字一顿说:“给我盖上。”

我自知惹祸了,但又死犟,站着不吭声,还一脸大义凛然。

“给我盖上。”这几个字是从紧咬的牙缝里挤出来的。

“凭什么盖啊!谁让他们占厕所的,讨厌!”我佯装无畏,其实心虚。

“你简直毫无廉耻!我再说最后一遍,给我盖上。”

“不盖!”

“盖不盖?”他站起来,向我走近一步,揪住了我的耳朵。

“不盖!”

“你再说一遍?”我爹下手真狠,不但拧,还往上提。

“不盖!”

“再说?”

“不……”

我们一家

据我娘形容,我被提溜得马上就要两脚离地了。她见势不好,急忙一路小跑过来,躬身拿起盖子,“砰”,把痰盂盖上了。“有话好好说不行?就知道揪孩子耳朵!”

我爹从来不打我,怕打坏了,就这么个老儿子。揪耳朵是他对我最狠的惩罚,可又常常不奏效,因为我吃软不吃硬。这也是他惯的。

高中三年,我叛逆到了极点,跟我爹完全无法对话,横竖不对付,张嘴就是吵。那时候两个姐姐都已经长大成人,我娘的精力除了忙工作,就是用来调解我们父子关系。

能吵到什么地步?除了在一张桌子上吃饭,还得是我娘在场,其余时间我娘不敢让我们爷儿俩单独碰面。就说吃饭,我妈炒好一盘菜端上桌,招呼我们开饭,然后就得赶紧地去炒另一盘菜。爷儿俩脸对脸的时间超过3分钟,就得拍桌子瞪眼。

现在想想,为什么啊?我也说不清楚了。直到我自己也当了爹,才觉得挺对不住我爹。当年他激动得满大街买肥皂盒的时候,怎么也没想到儿子是个讨债鬼,老天专门派来和他作对的。

高三毕业,我考上北京广播学院,我爹不放心我一个人出远门,就借口说要去北京开会,和我一起登上了70次列车。

我从来没有离开过新疆,甚至连天池和吐鲁番也没有去过。我趴在窗户边上看了一天一夜没合眼。窗外总是茫茫戈壁,延绵无际的沙丘。我的内心同样如是,似乎什么也没想,却又总也不能平静。

终于离开新疆了。过去的三年,我每天都在觊觎“外面的世界”。我正青春,我很叛逆。一点点大的商场,一点点大的邮局,一点点大的饭馆,一点点大的学校,我早受够了。我甚至收拾好一个旅行袋,塞在床底下。每天都研究地图,只要找到一个合适的地方,我就启程。

火车轰隆隆一路向前,窗外的风景一成不变,诠释着国家的地大物博和地广人稀。我手里拿着地图,不断地向远方看,找下一站在哪儿。最羡慕的就是途经的小站上孤独的摇灯人,一个人,浪漫无拘。我很庆幸,自己从此要去见识广阔的新世界,更庆幸的是之前并没有背上行囊孤注一掷,否则流浪到了大戈壁,能不能活着回去都是个问号了。

“看看看,看了一路还没看够,有什么可看的?”爹吃着泡面,很不耐烦。他特烦我装深沉。

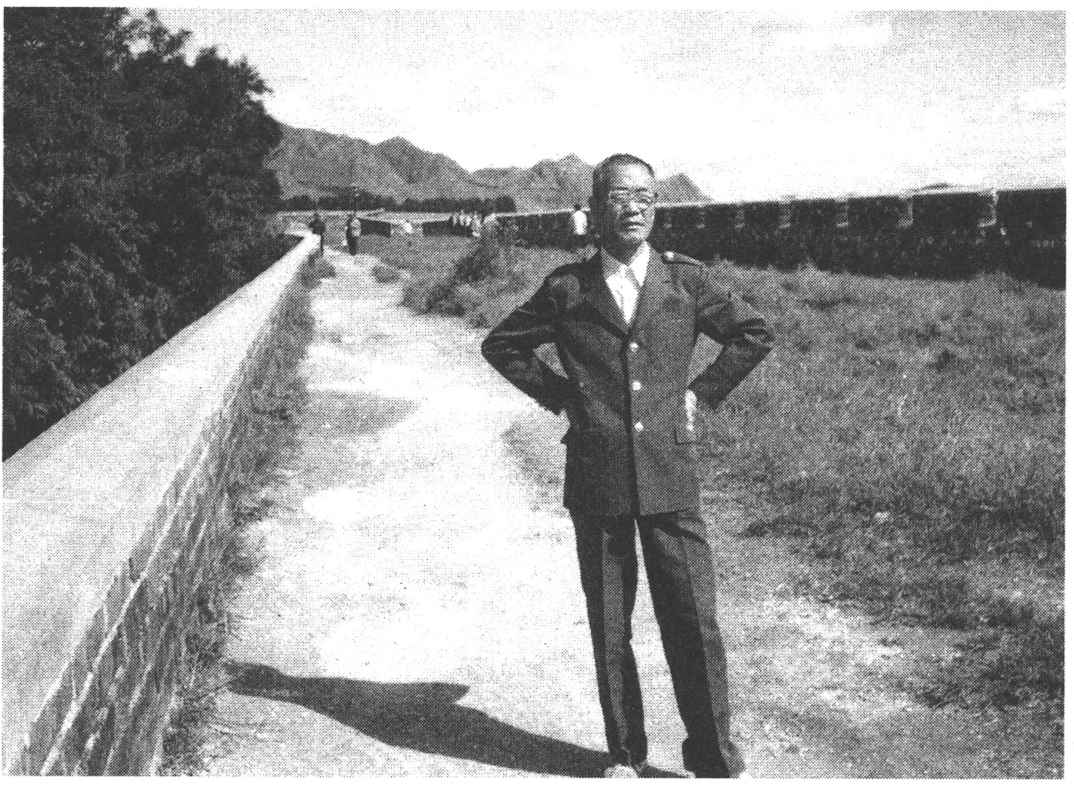

看我爹一脸严肃,就知道我这﹃老疙瘩﹄没少让他操心。

“我就觉得好看,你看不惯就自己睡觉呗。”我翻着白眼说。

又来了。我们俩当时都挺习惯这种对话方式,说什么都带着股火药味。

从乌鲁木齐到北京,3774公里,经过三天三夜,车到北京,正是晚上。我们从北京站打了辆人力车奔东单,住在中国铁道出版社招待所,社长是我爹的好朋友。安顿下来,马上打电话给娘报平安。我娘千叮咛万嘱咐就这一件事:你俩千万别斗嘴。

挂上电话,我爹要带我出去逛逛,看看天安门。出门碰上个煎饼摊,北京特色,1块钱一个。我爹说,咱尝尝。又特别嘱咐那小伙子:“给我儿子摊俩,纯鸡蛋的,不放面。”

半大小子,吃死老子。俩人仨煎饼,一共花了5块钱。

啃着煎饼果子,我们一路溜达着奔天安门广场。过去只在课本里见过天安门城楼,如今终于见着真的了。长安街两旁的便道上铺的都是各种花色的小方砖,这挺新鲜,原来没见过。我手捧煎饼,踩着小方砖“啪啪地”往前蹦。一边蹦就一边发上了感慨:“爸,你看我将来毕业了,有没有可能留北京?”

我只是随口一说,我爹却很不满意,“你想什么呢?给我踏踏实实的,先把书念好!再说了,要留就留上海,那才叫大城市!”言语中满是一个“上海人”对北京的不屑。

我不服气,又扯东扯西地跟他争执一番。这叫啥事儿啊?还没去学校报到呢,先为毕业以后的事儿吵上了。吵完了心里都不痛快,一直到睡觉,再也无话。

第二天我起了个大早,偷偷溜出门,干吗?革命从头开始!

留了十几年“包氏父子”的小分头,腻歪了。我跑到位于金鱼胡同33号的四联理发馆——这是头天晚上偷偷向服务员打听来的,剃了个当时最流行的高仓健的板寸。

顶着板寸回到招待所,进屋时我爹刚起,坐在床边上,看见儿子变了个人回来,惊得瞠目结舌。

他直勾勾地盯着我,半晌只眨眼不说话,待到回过神儿来,直接扑向电话机,拿起话筒“哗哗”拨号。

“喂?喂!”简直气急败坏。

“大早上的,又怎么啦?”那边儿传来我娘的声音。

“你知道你儿子干了什么吗?”我爹咬牙切齿,像仇视阶级敌人一样仇视着我,“你儿子,剃了个平头!!!”

不等他告完状我就嚷嚷开了:“剃平头怎么了?我不爱留分头,每天梳来梳去的耽误工夫!我想利索点儿,我想腾出时间好好学习,不行啊?”

于是乎我娘劝了这头劝那头,爷儿俩轮番接电话,做了半小时工作,这事儿才算勉强收尾。

干完一仗,正事还不能耽误。我爹带我上街,买齐了所有上学要用的家伙事儿,不锈钢餐具、脸盆牙刷、毛巾肥皂……挑的都是好的,贵的。但是余怒未消,一路无话。我也挺憋屈,不就理个发吗?这也犯得上动肝火?

东西买回来后,装在我姐结婚时置办的大箱子里,我爹帮我拖着,坐上312路公共汽车。在车上晃啊晃的,爷儿俩各看各的风景,各想各的心事。

汽车到站,正好停在广院正门。我们从校门进去,按照录取通知书上的地址找到7号宿舍楼。我爹怕我拿不动行李,弯腰一铆劲儿,自己把箱子扛起来直接上了二楼。我跟在他后面,想搭把手,犹豫了犹豫,没开口。

进了房间,我爹向宿舍里的同学一一打招呼,“他叫李咏,第一次来北京,请你们多关照。”

吵了这一路,终于到地方了。我也一下子挺直了腰杆,扬眉吐气,跟同学谈笑风生起来。我故意不理我爹。瞧见了吧?这一屋子都是板寸,就您一个分头!

我爹见我和大家挺融洽,放下心来。“那我走了。”

“行行,您走吧,赶紧走。”可算解放了,我推着他向外走。

我把我爹送到楼下,连楼门都没出,“爸您快走吧,走吧走吧!”

我爹也对我说:“回去吧,回去吧。”

去大学报到,当天早上刚剃的平头。

一边说,一边独自朝校门的方向走去。走两步又回头,朝我摆摆手,示意我回去。我也不含糊,拼命朝他摆手,恨不得让他赶紧消失。

我爹终于走远了,我特高兴,连蹦带跳回到了宿舍里。

后来,当我在大学校园里给爹娘写第一封家信,回想起这一天,回想起爹的背影,我哭了。那封带着泪痕的信至今还保留着。我爹把我所有的信,都一页一页粘在白纸上,装订得整整齐齐。

又过了很多年,我做了电视导演。一天,正在编片子,剪一个“慢动作”,我爹的背影又突然毫无预兆地出现在我眼前———

他很瘦,一个人慢慢向前走,心里想着儿子的未来,也可能是儿子的过去。一阵风吹来,他的衣服扑簌簌地抖,显得那么孤独……

我的眼泪再次“哗”地冲出眼眶。

19岁的我,怎么那么没心没肺?怎么那么浑蛋轻狂?我为什么那么迫不及待、甚至得意忘形!是故意气他吗? 自以为满腹委屈,其实我根本就是个不良少年!

那天爹说:“儿子,今天你可以喝酒,因为你长大了。”

我爹是很好的一个人,这是我现在的感觉。

我不知道是不是每一个少年都无法绕开这段经历,冲撞到和解,叛逆到回归。为那个背影,我将愧疚一辈子。

大一暑假,爹娘早早做好准备迎接儿子。我从火车站坐车回家,一进门,桌上饭菜都摆好了。我娘招呼我赶紧放下东西,洗了手坐下。

我爹开了一瓶啤酒,倒满一杯,放在我面前。

“儿子,以前我不让你喝酒,今天你可以喝,因为你长大了。”

那顿饭我没吃下去,哭得一塌糊涂。

你咋就不能让我省点儿心!

大学毕业那年,走了狗屎运,误打误撞进了CCTV,还是唯一一个播音员名额。这在北京都是件挺大的事,别说在老家了。消息传到边疆,当即轰动,亲朋邻里都知道“老李家的儿子进中央了”。

几年以后,再踩一脚狗屎,《幸运52》使我一夜成名。家里摆上了流水席,有的朝贺道喜,有的申请救济,再有就是过去没平反的也来申冤,“托你儿子向中央说说情。”全国各地的记者采访完李咏还得采访李咏的爹娘:“请问您是怎么把儿子培养成才的?”

弄得我爹娘是又高兴又烦恼。高兴的是活这么大岁数没接受过记者采访,烦恼的是也没怎么用心栽培过我,只好编一些理论来应对,每回采访完都赶紧打电话问我:“这样说合适不合适?”

总之,鸡窝里飞出金凤凰,老公鸡老母鸡都待不住了,闹心。

我岳父岳母去世早,只看到我们结婚,却没等到外孙女出世,更没享到我们的福,这是我最大的遗憾。所以我和哈文商量了一下,把我爹娘接到北京,好好孝敬他们。

爹娘在新疆清净惯了,和我们一起过,嫌吵。于是我给他们单独置办了一套房子,离我家不太远,但凡有空儿,就隔三差五去看看。

我爹身体挺好,但我娘患上了严重的心衰,因为这个原因,我们一家几乎不可能一起长途旅行。我为他们请了很负责任的保健医生,每隔一段时间就会主动打电话,提醒他们该换药了,该检查了。我还和小区保安混成了哥们儿,每天早上,我爹去买菜,他们都开电瓶车来接,或者知道老两口缺什么了,就帮忙捎回来。

只要对爹娘好的,我都愿意用我这张“熟脸”去换。

看望爹娘时我们一定是带上闺女的。赶上我工作忙,就派哈文和闺女做代表,给他们送些生活用品和零花钱。我们相信身教胜过言传。

一家人里,我爹是我最忠实的观众。他永远默默地在电视报上划出所有我的节目,到点儿必看,不管重播多少次。

据我娘描述,每次我爹看我节目,一边嘴角都挂着一丝笑。请注意,只有一边哦,那是他打心眼儿里在得意。烦人的是他光自己看还不行,非拉着我娘一块儿看,一遍都不能落下。