所有的人一定都要体验,而且时时都在体验的体验,这在哲学上叫做“原体验”。

——今道友信

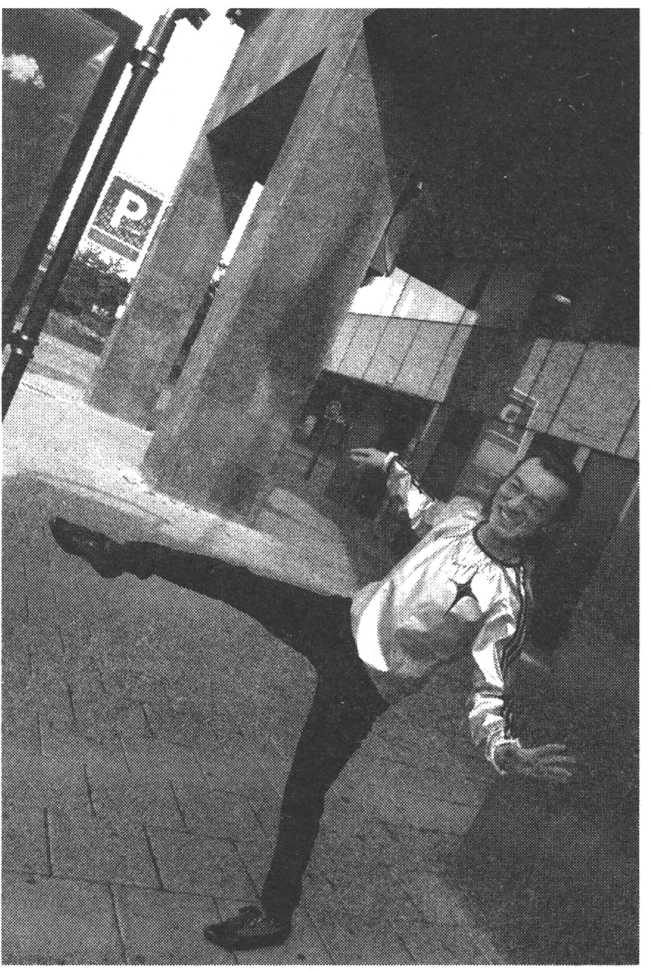

我自诩是CCTV的“娱乐底线”。从献身娱乐的第一天,就自觉肩负起探底的使命。老拘在别人打好的格子里,不好施展拳脚。

《幸运52》开播以后,我一直为一个问题苦恼:到底“耍”到什么程度合适?我尽说大实话,但是这么多年了,观众习惯了“规范”的电视语言,实话怎么实说,才能让他们既能接受,又爱听?

比如我能说自己脸长,那叫自嘲,能不能也拿别人的长相开涮?比如我管自家老婆叫“糟糠”,能不能管别人家老婆也叫“糟糠”?最担心的是一路奔着“通俗”去了,万一没搂住呢?

再有,站在堂堂CCTV的舞台上,我张牙舞爪,奔走呼号,飞卡片,送大奖,“耶!”就算多数老百姓爱看,也保不齐有人不爱看。万一哪天擦边球没打好,就歇菜了。

我琢磨着,得找块试验田试试水。这地方,首先不能太大,树大招风;其次得相对熟悉,容我放开了玩儿,拿花活儿练手。回到CCTV,只需将把式往里一收,不规范里透着规范,还是挺新鲜。

玩儿大发了!

1999年初,大连电视台隆重推出一台大型综艺节目,每周六晚100分钟直播。

主持人大家看着眼熟,有点儿像CCTV那个“幸运52” 。还真就是我。

尽玩儿悬的

节目成本很低,启动资金7万元人民币。

宗旨两个半字:疯玩儿!

大连城市人口100万,仅相当于北京市人口的十分之一。市民心态开放,最喜新生事物。那敢情好啊,我带你们玩儿呗!反正就咱自己知道,出点儿格也不碍事哈?

节目的核心还是中奖,老百姓嘛,还有什么比“实惠”更有号召力?

共设10个奖项,从199元到1999元不等。为了惊险、刺激,我一不弄商标,二不砸蛋,三不打擂台。我把它藏起来——一共10张奖券,正面是金额,背面是节目LOGO,就在这座城市里,找吧!

每次直播开始,我就首先公布10个“藏宝”地点。“想中奖吗?开始你的寻宝之旅吧。”现在就出发,只要您在100分钟之内赶到我们的直播现场,只要节目尚未结束,我当场给您兑现!过时不候。

节目中间是否精彩,在此不一一细表。就冲节目结束之前那千姿百态的兑奖大军,换了您是观众,舍得换台吗?

有的中年夫妇,穿着睡衣就来了,大概是藏宝地点离他们家近,怕换了衣服再去就被别人挖走了。

还有的年轻情侣正在逛商场,在电视里看见我的节目,哟,就在商场楼下,快跑!结果女孩儿跑断了一只鞋跟儿。

最离谱的一次,我玩儿大发了,居然惊动了当时的薄熙来市长,把警察都招了来。

损招是我出的。我派工作人员去藏宝,一份塞在胜利广场国旗旗杆的围栏基座底下;一份插在大连市消防队消防通道的大门缝里;其余的分布在市内各大五星级酒店,比如大堂假山旁边,某客房门口的地毯下面。还想在大连市政府门口哨兵的岗位底下塞一个,没得逞,实在没法儿靠近。

您听听这些地方,能不出事儿吗?可我当时就是一门心思追求纯粹,好玩儿。我只管守在演播大厅里兑奖,真没考虑别的。

那天晚上直播结束后,我才知道自己闯祸了。

节目进行到一半,藏宝地点已经公布,人们匆匆奔走在寻宝的途中。

薄熙来市长正陪同几位省市领导在胜利广场看夜景,周围突然热闹起来。怎么回事?诸位领导茫然四顾,好家伙,起初还是人声鼎沸,转瞬就成了人潮汹涌。几分钟的工夫,不知道从哪儿冒出来2000多个男女老少,一起冲向国旗围栏,猛摇旗杆。

我的天哪!当导演向我描述这一盛况时,我肠子都悔青了,当即默背《中华人民共和国治安管理条例》,对号人座,琢磨这事儿该怎么定罪。

市长以为聚众闹事,又惊又怒,当即通过政府部门报警。武警战士们冲上前去,疏散人群,群众连连喊冤:“我们不是闹事儿的,李咏让我们到这儿来找奖!”

糟了,真玩儿大发了。

与此同时,市消防队门口也炸了窝。出动了几乎所有的消防战士,手挽手组成几道人墙,阻挡不断蜂拥而至的群众。而前面一拨人已经把大门给拆下来了,“李咏说了,大奖就藏在门上呢。”

这还了得?大连广电局局长、书记、大连电视台党组书记一行,匆匆忙忙直奔演播大厅,找不到李咏,先拿总导演是问:“艺术也要讲政治!”总导演也是我的制作人,百口莫辩,只好在心里埋怨李咏太出位。

是夜,我和制作人一块儿到了胜利广场,把国旗围栏周围清理干净,修补好基座的水泥。又连夜赶到市消防大队,向大队长赔礼道歉。

大队长大人大量,没让我赔门,修好就行了,还语重心长地教导我:“你们啊,真是太危险了!幸亏今晚没有火情,一旦耽误出警,你们违反的是《消防法》,懂吗?”

时任大连电视台台长王忠玲女士,见我蔫头耷脑,认罪态度尚好,没忍心再火上浇油,只说:“李咏,想点儿好法子,行吗?是,挺热闹哇,你想折腾死人是吧?”语气里,全是哀其不幸怒其不争。

不幸中的万幸是,我没被警察带走,而只是接受了一番严肃的批评教育,端正了工作态度,强化了责任意识,也打消了下回在老虎滩底下埋一台电冰箱的念头。

所以,当我的节目收视率一路飙到38,其他任何节目跟我拼都是死路一条的时候,制作人那叫一个拽啊!总算没白跟着我担风险、受牵连!

赞助商排着长龙队找上门来了。

制作人问制片主任:“他干吗的?”

制片主任答:“× ×公司董事长。”

“是现钱吗?”

“今天星期六,支票没办法兑换,先定下广告位,下周一拿现金过来。”

制作人训斥道:“没现金怎么行?马上换掉!”

反正后面有的是人排队,怀里大包小包的现金。

我录制第一期节目,劳务费8000,除了个人所得税以及杂七杂八的开销,最后也剩不下什么。从第二期节目开始,费用涨到1000了,后来制作人说还能再涨,我说不用,够了。我也不是为挣钱来的。

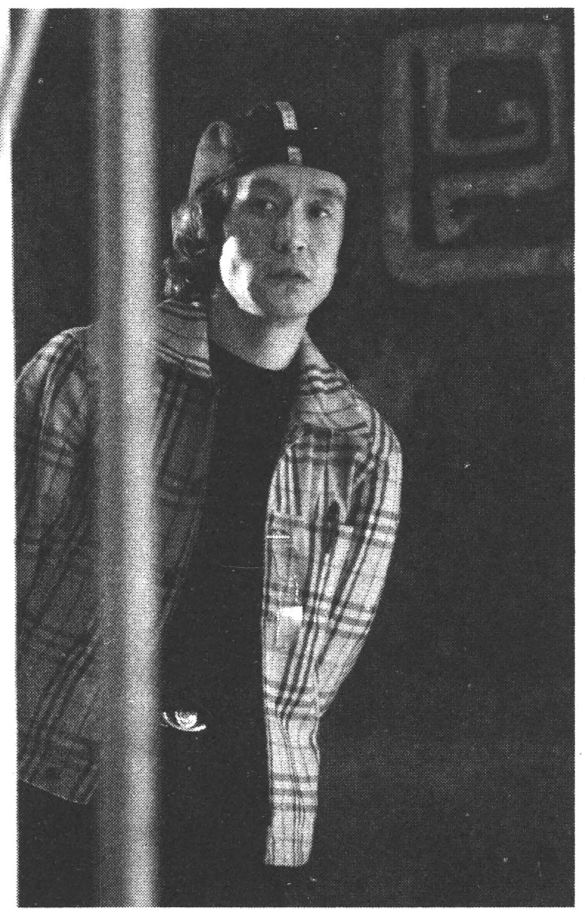

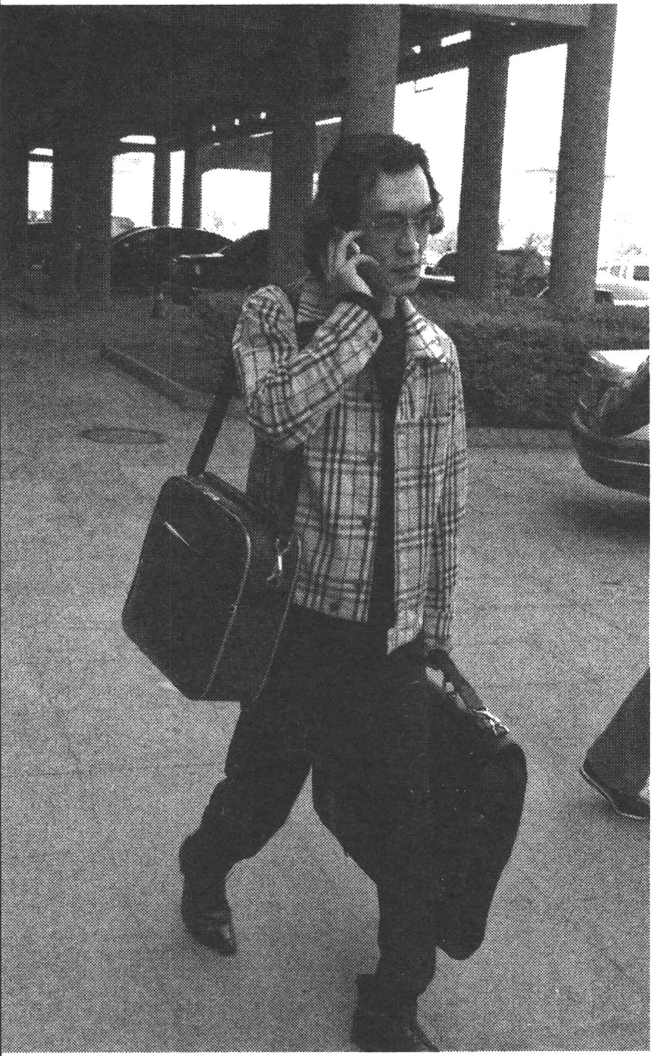

不懂都要装懂

每周六早上7:20,我就赶到首都机场,8:05准时起飞。这趟便民航班其实没什么乘客,多则六七个,少则三四个,头等舱随便坐。我和北方航空公司的关系十分融洽,往返机票全免。他们说:“反正也是赔本赚吆喝,不差你这几百块。”为了方便我体验生活,机长还允许我戴着他的帽子,坐在驾驶舱里东摸摸西瞧瞧。我感觉这样的“便民”,才真正是便到家了。

飞抵大连是上午9点左右,车到电视台,跟各位导演一起碰流程。说是一起碰,其实导演一律没有发言权,只是在旁边听我号令。各个环节的设置和取消,我和制作人说了算。

“这节目谁的?”我问。

“我的。”某导演答。

“多长时间?”

“两分钟。”

我扫视一圈流程单,果断决定:“对不起,时间不够,拿掉!”

说老实话,我这底气也是硬憋出来的,不懂都要装懂。如果我不迈出这一步,就永远不知道其中的玄机。

每次直播前几小时,工作人员都将当地最近一周的报纸整理好给我,我要迅速浏览。因为100分钟直播里,差不多前40分钟都是我一个人的脱口秀,我必须了解当地新闻,有共鸣点,跟观众才有的聊。很多时候做完节目,我也在大连多呆一天,到处呼朋引伴,走走看看,多些对这个城市的感受。

在一年的时间里,我没有因为个人原因耽误过一分钟甚至一秒钟。我和制作人一起对表,正点开始,正点结束。

那一年也有很多啼笑皆非的遭遇。

600平米演播大厅一共有6个摄像机位,用行话讲,叫6个“讯”。这样我就可以多几个说话的方向,省得您老从一个角度看我,怪烦人的。可是一次直播到了后半段,我就纳闷儿了,怎么只有一个摄像机在现场追着我。我在舞台上前后左右乱跑,它就在底下七弯八拐地跟。那时候还没有“耳反”,我听不见导播的提示,只好自己找其他几台机器。可是找来找去,确实只有跟着我的这台亮着红灯。

后来才知道,另外5个“讯”集体罢工了。因为大连电视台挺长时间不直播,设备老化得厉害。这不麻烦了吗?原来说好六个人来看我表演的,前后左右我都想好怎么照应了,到了只来了一个。一方面怕机位太单调,我老得换换位置。另一方面又怕动作太大,一激动走过了。

有的设备老化,它就罢工,还有一些设备,越老越勤快,该不该干活儿它都干,比如那个烟感。

一次直播中间,我正在采访嘉宾,旁边放着白烟儿烘托气氛,烟儿猛了,突闻“唰”的一声,房顶的烟感居然喷出水来,而且专朝我这个方向喷。

我浑身一激灵。您当是演话剧呢?还人工降雨!我西服背后全湿透了。因为灯光的角度,观众看不见水浇在我身上,还赞不绝口: “这次舞美真漂亮!”

我面不改色,坚持着调侃完毕,说:“插播一段广告,稍后马上回来。”随后节目组全体人员都冲上台来,一块儿擦地。观众这才明白,哦,刚才那个不是“水幕”啊?赶紧也上来帮忙。

真有要跟我拼命的

关于我的争议,其实从这时已经悄然开始。

当这档节目播出将近一年的时候,我曾在大连电视台举办过一次小型研讨会,探讨节目未来发展。前CCTV副总编陈汉元先生、中国传媒大学徐舫州教授、凤凰卫视节目总监宋南男先生都应邀出席,观看了一些节目经典回放。

那段日子里,我一再试图跃出传统的话语形态,拼命冒泡儿,该说的说,不该说的也说,我不做先挨刀的,谁先挨刀?看完节目,他们一致的评论是:“李咏,你太狠了!”宋南男补充:“你这样儿,要是在CCTV,死定了!”

喜欢我的观众,那是真喜欢。

记得第一期节目在大连电视台播出以后,第二天,《大连日报》头版便向所有市民提问:“你喜欢李咏的主持风格吗?”底下是一整版的正、反方意见,喜欢我的把我往天上捧,讨厌我的把我往死了踩,针锋相对,尖锐直白。

到大连两个月,我不得已雇了一名“贴身保镖”。不是我谱儿大,是真有要跟我拼命的,大街上突然跳出来指着我鼻子骂:“李咏啊李咏,你祸害人哪!”我下个礼拜还要直播呢,万一毁容可咋办?

但就是在褒奖与贬损之间,我找到感觉了。

我就是要当一个“备受争议”的主持人。什么时候人们开始为我展开争议,争得急赤白脸,形成若干阵营…一个字:好!

一个主持人没有争议,只能说明他没个性,老少咸宜;要么就是他装——见了小孩装嫩,见了老人装乖,不男不女所以男女通吃。

所以,我特别享受“备受争议”。你争故我在!

争议到什么份儿上?喜欢我的,不喜欢我的,都开始带着某种“预设的形态”来审视我。前者,我说什么他都爱听。后者,我说什么他都挑理,还偏不换台。

有一次节目邀请李永波做嘉宾,跟他聊起近况,他说刚从国外回来,两个多月没见到妻子了,买了一束鲜花送给她。

“哦,那您妻子在家,没准备一瓶红酒吗?”

“有啊,当然有。”

“味道怎么样?”

“挺好,后来喝挺高。”

“哦,喝高了,然后呢?”我特顺其自然地问。

他突然警惕起来,“什么意思?”

“我就想知道……然后呢?”

就为这“然后呢”三个字,有人不爱听了。

第二天报纸就出了评论,“李咏做节目误导未成年人”、“中年人不禁脸红”、“老年人看不下去”……

我“啪”地把报纸往桌上一拍,“我TMD说什么了?我不就问了个然后吗?”

为什么不能将娱乐进行到底呢?非得以娱乐的外壳包裹严肃的内核?

这是我多年以来的一个疑问。

问大众,也问自己。

娱乐属于人民

不管怎样,我很清楚,节目属于人民。任何时候我都必须一屁股坐在老百姓的立场上,这是一个大众娱乐节目主持人的职业道德。

比如大连市有几条街道,不允许汽车鸣笛。这条规矩没影响别人,单把出租车司机难住了。您想想,1999年,买私家车的才几个?满大街转的不就是出租车吗?不让鸣笛,遇上前面司机手潮的,行人走路不守规矩的,还不急死谁?

我呀,得替“的哥”们说说话。正好大连电视台喜迁新址,演播大厅升级到1500平米,耍得开。

“嘀嘀——”我开着一辆出租车直接上了台。

“对不起,此处不能鸣笛。”我的搭档,一位女主持人,扮演成女交警,做手势拦住我。

心连心

“你说嘛?我不懂!”我满口天津话。

“搁这儿不能按喇叭!”她也改成大连话了。

“不让按喇叭,那为啥装喇叭呢?直接装音响好不好?一按就唱歌:‘大连,我亲爱的家!’那CCTV不是老播吗?”

“我说你这人,咋彪呼呼的?”女交警急了。大连方言“彪呼呼”,类似北京人说的“傻冒”。

“你才彪呼呼!万一前面有人在大马路上扭秧歌,我不按喇叭,撞上了谁负责?你负责?”

太能抬杠了,把女交警噎得一愣一愣,完全即兴表演,随意发挥。接连两三个星期,我都在节目里替“的哥”说话。本来嘛,多不容易啊,起早贪黑,每天早上一睁眼就欠200块份儿钱。大马路上车来车往,就属他们是弱势群体。哪儿来这么多规矩啊?讲理不讲理?

事后想想,有点儿后怕,我是不是有点儿忒不懂事?这不明摆着跟长官叫板吗?

那天晚上直播结束,我从电视台出来,妈呀,震撼!我差点儿没哭出来。

只见门口马路边上停了一长溜出租车,队伍见首不见尾,保守估计也有一百多辆。我刚一露面,一百多个车门齐刷刷地打开,一百多位司机师傅从车里钻出来,笔杆条直站成一列,“啪啪啪——啪啪啪”,有节奏地鼓起掌来。

他们都只是站在原地看着我,没有人上来要求握手签名合影。

我愣住了。能把这理解成“致敬”吗?有点儿不要脸,可谁能告诉我这不是致敬又是什么呢?

那一刻,我真的懂得了自己的——说个装孙子的词儿——使命。

我也可以选择坐沙发,弄个“高端访问”,可我就喜欢坐马扎,就愿意跟群众“心连心”。

五月槐花盛开的时候,我依依不舍地告别了大连。