舍克;(Barry Scheck,左一)和诺伊费尔德(Peter Neufeld,左二)正在进行他们最大的案子:辛普森案。

1998年,34岁的安德森(Marvin Lamont Anderson)从弗吉尼亚州立监狱获得释放,他入狱15年,几乎占掉他全部的成年人生,这全都是因为一项可怕的罪名:安德森被控在1982年7月残忍地强奸了一名年轻妇女。当时检方指证历历:被害人从照片中指认出安德森,在嫌犯行列 中也指认出他,在法庭上也说他就是歹徒。在所有的控诉罪状上,他都被判有罪,总共被判刑超过200年。

中也指认出他,在法庭上也说他就是歹徒。在所有的控诉罪状上,他都被判有罪,总共被判刑超过200年。

看来这是一个确凿无疑的案件,但是如果辩护律师更好的话,或许能更有效地反制检方刻意对被告累积的许多不利证据。安德森被逮捕完全是因为被害的白人妇女向警方指出,攻击她的黑人歹徒曾夸口说他“有一个白人女友”;就警方所知,安德森是当地惟一拥有白人女友的黑人。在拿给被害人看的照片中,只有他的相片是彩色照,而且她看过照片的所有人中,只有他被安排在接受指认的嫌犯行列中。此外,尽管当时已经证明在案发前30分钟左右,一个叫林肯的人偷了攻击者使用的脚踏车,但安德森的律师却未能传唤林肯当证人。在安德森的审判结束后5年,林肯在法庭上坦承犯案,审理法官却宣称他是骗子,拒绝采取行动。安德森仍坚持自己是清白的,要求对犯案现场采集的物证进行DNA分析。但是他却被告知,所有的证据都已经根据标准程序予以销毁。就在这时,安德森联络了“清白计划”(Innocence Project)的律师,这个组织利用DNA分析,建立被告在刑事诉讼中是有罪或清白的确凿证据,因而广受全国瞩目。“清白计划”在处理安德森的案件期间,他获得了假释,如果没有任何违法行为的话,他的假释会一直会维持到2088年,差不多就是他的一生。

最后反而是警方技术人员的马虎,才让安德森获得救赎。这位技术人员在1982年负责对犯案现场的血迹进行血型分析,但没有获得任何结论。后来她没把这些血液样本交给负责销毁的单位,因此当安德森要求重新检查时,血液样本依旧存在。弗吉尼亚州刑事司法局主管却拒绝他的要求,认为这会创下“不受欢迎的先例”。但是在一项新法令下,“清白计划”的律师赢得了执行检验的法庭命令。2001年12月,检验结果明确地证明,安德森不可能是攻击者。DNA“指纹”证实是林肯的。后来林肯遭到起诉,而安德森则由弗吉尼亚州州长华纳(Mark Warner)予以赦免。

杰弗里斯,DNA指纹技术之父。

让安德森不至于冤狱终生的DNA指纹辨识技术,是英国遗传学家杰弗里斯(Alec Jeffreys)在无意中发现的。从重组DNA革命一开始,杰弗里斯就对物种之间的遗传差异产生兴趣。他在莱斯特大学(Leicester University)的研究集中在肌红素基因上,这个基因制造的蛋白质跟血红素类似,主要见于肌肉。杰弗里斯在分子解剖(molecular dissection)过程中,发现一个非常奇怪的现象:有一小段的DNA不断重复。1980年,美国学者怀特(Ray White)和怀曼(Arlene Wyman)也曾观察到类似的现象。他们在观察另一个基因时,发现这类重复的次数在每一个人身上都不同。杰弗里斯判定他发现的重复片段是垃圾DNA,与蛋白质的编码无关,但他很快就发现这个特殊的垃圾有很好的用途。

杰弗里斯发现这一小段重复的DNA不仅存在于肌红素基因里,也四散在整个基因组中。而且尽管每次重复的片段多少都有些不同,但是它们全都含有一小段由15个左右核苷酸构成的完全相同的序列。杰弗里斯决定把这个序列当做“探针”使用:只要把这个序列的纯化样本加上放射性分子的标签,他就可以利用它在整个基因组里寻找相同的序列。把基因组的DNA摊在特制的尼龙膜上之后,经由碱基配对,这个探针一遇到互补序列就会黏合在一起。然后只要把尼龙膜放在X光底片上,杰弗里斯就可以记录放射点的模式。他在冲洗实验底片后,对眼前所见感到非常惊异。这个探针在多个DNA样本中侦查到许多类似的序列,但是各个样本之间仍有一些差异,即使是来自同一个家庭的成员,也可以轻易区分出样本是属于哪一个人。杰弗里斯1985年就实验结果在《自然》杂志发表论文时即指出“这个资料提供了个人的DNA指纹”。

杰弗里斯是刻意选择了“DNA指纹”这个词。这项技术显然能辨识个人,如同传统的指纹。杰弗里斯和研究助理从自己的血液中取得DNA样本,再用相同的程序来处理它们。结果正如预期,从X光片上的影像能清楚辨识出每一个人。他知道这个技术潜在的应用范围相当广泛:

理论上,我们知道它可以应用在法医鉴定和亲子鉴定上。它也可以用来鉴定双胞胎是否一模一样——这对移植手术是重要信息。它可以应用于骨髓移植,看是否会造成排斥作用。我们也看得出来这个技术可以用于动物和鸟类。我们可以理清生物之间的关系——如果你想了解一个物种的自然史,这会是基本信息。我们可以料想,它可以用于保育生物学。它的应用方式似乎无止无尽。

但是DNA指纹鉴定法第一次的实际应用,却比杰弗里斯原先的预期来得更加奇特。

1985年的夏天,沙芭太太(Christiana Sarbah)陷入了不知所措的困境。两年前,她的儿子安德鲁到加纳探望父亲,但是等他回到伦敦希斯罗机场时,英国入境管理局却拒绝让这个孩子入境,尽管他是在英国出生,而且是英国国民。他们说沙芭太太不是他的母亲,他其实是她在加纳的姐妹的孩子,想持伪造的护照非法进入英国。一位熟悉案情的律师在报上看到有关杰弗里斯这项研究的报道后,向这位遗传学家寻求协助。这个新的DNA试验是否能证明安德鲁是沙芭太太的儿子,而不是她的外甥?

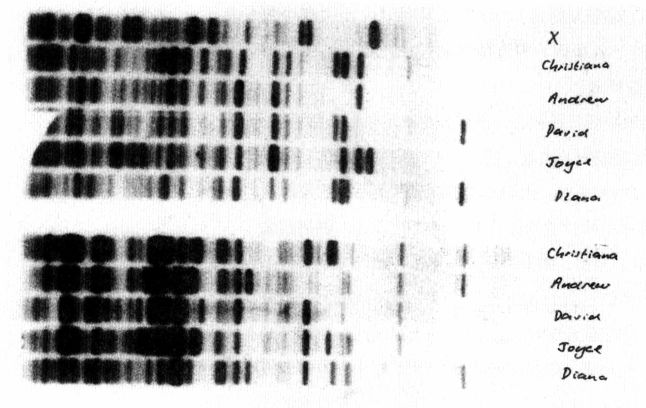

DNA指纹技术第一次的应用:杰弗里斯用来确定安德鲁·沙芭亲生父母的凝胶。用来和安德鲁比对的DNA样本分别来自他母亲和三名兄弟姐妹,以及一位没有亲戚关系的外人(X)。

由于安德鲁的父亲和沙芭太太的姐妹远在非洲,无法提供血液样本,所以这项分析变得相当复杂。杰弗里斯从沙芭太太和她另外三个身份没有争议的子女所提供的样本中取出DNA,分析结果证明安德鲁的父亲跟这三个孩子的父亲是同一人,沙芭太太也的确是他的母亲。换个更具体的说法,沙芭太太的姐妹之一是安德鲁的母亲的几率,不到六百万分之一。人境管理局没有质疑杰弗里斯的分析结果,仅简单地撤销了案子,免得正式承认错误。安德鲁终于回到母亲身边。杰弗里斯见到他们后说:“她松了一口气,脸上的表情神妙已极!”

但是这个技术是不是也能应用于血液、精液和毛发等经常在犯罪现场发现的人体组织?杰弗里斯很快就证明它的确可以,不久他的DNA指纹技术便引起全球的注意,并且彻底改革了法医科学。

1983年11月一个星期二的早上,有人在英格兰莱斯特附近的纳伯勒村外,发现了15岁女学生曼恩(Lynda Mann)的尸体。她生前曾遭到强奸,但这个案子一直没有破案。3年后,案件再次发生:1986年8月的一个星期六,有人在纳伯勒村外另一条名叫十池路(Ten Pond Lane)的小径上,发现了同样是15岁的艾施沃斯(Dawn Ashworth)的尸体。警方认为这两件凶杀案的凶手是同一人,并且很快起诉了一名17岁的厨房助手。这名嫌犯自承杀死艾施沃斯,但是否认涉及曼恩的案子。于是警方向杰弗里斯请教,希望能证实他们捉到的这名嫌犯是杀了这两个女孩的凶手。

杰弗里斯的DNA指纹分析结果,对警方来说是好消息也是坏消息:在比对取自两名受害者的样本后,证实犯下这两件谋杀案的人的确是同一人,跟警方的看法相同。不幸的是(对警方而言),分析结果同时也证明那个被羁押的厨房助手并未杀害任何一名女孩,警方请教的其他专家也证实了相同的结果。这名嫌犯随即获得释放。

在惟一的线索中断后,当地小区日益担心,而警方也决定采取非常手段。警方相信DNA指纹鉴定技术会是破案的关键,所以他们决定要求纳伯勒村以及附近所有的成年男性都提供DNA样本。他们设置了许多采集站,收集血液样本,先利用比较便宜的传统血型检验滤除掉许多不可能的人选,再把剩余的样本送去进行DNA指纹鉴定。当然,如果是好莱坞电影,结局一定会让杰弗里斯找出真正的凶手。最后他们也真的找到凶手,但中间还经过了一个值得拍成电影的转折。凶手起初企图逃避DNA侦察部下的天罗地网。在接获必须提供样本的强制命令后,皮契霍克(Colin Pitchfork)以害怕针头为由,说服一位朋友代替他抽血提供样本。一直到有人无意间听到这个朋友说他做了这么一件事,皮契霍克才被拘捕,成为全世界第一个因DNA指纹技术而被逮捕归案的罪犯。

纳伯勒村这个案子向全球的执法机构证明,DNA指纹鉴定技术真的是未来起诉罪犯的希望之所系。不久之后,美国的法律诉讼程序也的确开始引用这类证据。

或许英国文化原本就比较容易接受权威,或者是深奥神秘的分子学比较容易惹恼美国人,无论如何,要在美国推广DNA指纹技术一直具有高度的争议。

就法律界而言,即使他们接受了所谓“科学证据”这档事,他们也很难接受科学证据的涵意。即使最聪明的律师、法官和陪审团在刚开始时也很难了解这件事。在美国早期一个引用法医学的著名案件中,有一位女士为她的小孩向默片传奇人物卓别林提起亲子关系诉讼,最后血型检验明确判定卓别林不是小孩的父亲,但陪审团仍作出对那名母亲有利的判决。

长久以来,美国法庭一直以“佛莱测验”(Frye test)作为衡量科学证据可接受程度的标准。佛莱测验建立在那些早期引用科学证据的审判的基础上,要求这类证据的科学根据“必须已经充分确立,且在它所属的特定领域已经获得普遍的认可”,以防止误用不可靠的证据。但是,由于对何为“充分确立”的科学欠缺一致理解,佛莱测验被证明无法有效决定专家证词的可信度。一直到1993年,在多伯特家族(Daubert)控告梅里尔·道氏(Merrell Dow)药厂一案中,最高法院才裁定应该使用“联邦证据规则”(Federal Rules of Evidence):承审法官应决定呈堂证据是否可靠(也就是说,呈堂此据在科学上是否是合格的)。

随着“电视法庭”(Court TV)在电视领域占有一席之地,而刻画法医调查办案的剧集成为电视台黄金时段的主力节目之一后,现在或许很难想像以前美国的法律系统接受DNA鉴定有多难。虽然自从我们1953年的重大发现后,大家不断听到DNA这个字眼,但一般人仍觉得它笼罩着一层难以穿透的科学氛围。事实上,每次媒体报道遗传学又有新进展时,都会使这门科学显得更加神秘难懂。其中最糟的或许是,根据DNA作出的指证并不是百分之百确凿,而是一种几率。这可不是一般的几率,而是以“500亿分之一”这类的几率来确定被告的有罪或无罪!在只要有一位遗传学家挟科学权威之名就可解决案件的情况下,难怪有些人会质疑律师、法官、陪审团和费用贵的审判价值何在。

但是,无论如何,大多数的审判不是仅靠两个DNA样本的比对结果就可以决定的。另一方面,大家接受这些新方法的速度虽然缓慢,但其势已不可挡。其实一般人对这些新方法更加了解和接受,可以说是一些律师推波助澜的结果,他们以挑战取决于DNA证据的案件而声名大噪。

舍克和诺伊费尔德这类老练的律师最后变得跟他们交叉诘问的专家一样博识。舍克身材矮、邋遢、好斗;诺伊费尔德则身材高、整齐、好斗。在DNA指纹辨识技术的早期阶段,他们两人以寻找案件中的技术瑕疵而引人注意。他们首次认识是在1977年于纽约市的布朗克斯法律援助协会(Bronx Legal Aid Society)共事的时候,这个协会为当地穷人提供法律辩护。舍克的父亲是成功的演艺经纪人,旗下明星曾包括歌星康妮·弗朗西斯(Connie Francis)等人。舍克从小在纽约市长大,在耶鲁念书时发现了自己的政治使命,1970年肯特州立大学发生国民兵枪击反越战示威学生事件后,他参加了全国学生罢课运动。他不信任权威体制,总是怀疑当权者滥用权力,在黑豹党(Black Panther)于纽黑文(New Haven)市接受审判期间,他还自愿协助席尔(Bobby Seale)的辩护律师团。诺伊费尔德则在纽约市郊长岛长大,离冷泉港实验室不远,他母亲现在还住在那里。他很早就有左倾意识,在11年级时曾因组织反战抗议活动而遭到惩戒。

难怪这两个年轻但根深蒂固的社会改革主义者会成为提供弱势者法律协助的尖兵。当时纽约市正值动荡时期,犯罪率不断上升,在追求公共安全之下,“法律面前人人平等”就像一种濒危的稀有理想。10年后,舍克成为卡多佐法律学院(Cardozo School of Law)教授,诺伊费尔德则成为职业律师。

我第一次遇到舍克和诺伊费尔德,是在冷泉港实验室一场具有重要历史意义的DNA指纹技术会议上。当时这个技术引发的争议正值高峰,部分原因在于尽管那时所使用的仍是杰弗里斯尚待改良的原始技术,也就是听来相当神秘的“限制酶切割片段长度多型性”(restriction fragment length polymorphisms, RFLPs;参见第十一章),但是这项技术的应用却愈来愈广。无可避免地,有些分析结果很难解释,所以DNA指纹鉴定法在技术上和法律上都面临挑战。在那次冷泉港的会议中,分子遗传学家(包括杰弗里斯)首次和在法庭中使用DNA的法医专家及律师共聚一堂,双方的讨论非常热烈。分子遗传学家指责法医专家的实验技术草率,在进行测试时不够仔细。事实上,那个年代中,在法医实验室内进行的DNA指纹鉴定,几乎没有规则或监督可言。而且用来估算“是或不是”几率的统计上的假设数值也未标准化,估算结果的确定性更是遭到质疑。遗传学家兰德许会议上即率直地表示:“仓促实施(DNA指纹技术),实在太过草率。”他说出了不少与会者的心声。

在舍克和诺伊费尔德处理的一个纽约市的案件里,这些实际问题完全彰显出来。卡斯卓(Joseph Castro)被控谋杀一名孕妇和她两岁大的女儿。由“生命密码”公司(Lifecodes)执行的RFLP分析己经证实,卡斯卓手表上的血迹来自遇害的母亲。但是在一再检视DNA数据后,检控两方的专家证人都在审判前的听证会上告诉法官,根据他们的看法,DNA测试的处理过程并不合格。法官因此裁定不得采纳DNA证据。后来这个案件未再交付审判,因为卡斯卓已在1989年后期坦承犯下了谋杀罪。

尽管卡斯卓一案无法使用DNA证据,但这个案子的确协助建立了遗传法医学的法律标准。这些标准将被运用于舍克和诺伊费尔德后来处理的一个案件,而且这个案件不仅著名得多,也使DNA指纹鉴识技术在美国,以及任何有电视的地方,成为家喻户晓的词汇。那就是1994年的辛普森(O. J.Simpson)案。洛杉矶地方检察官控告辛普森残酷地谋杀了前妻妮可(Nicole Brown Simpson)和她的朋友高德曼(Ronald Goldman)。如果辛普森被判犯下这些可憎的罪行,这位前运动偶像有可能得面临死刑。舍克和诺伊费尔德也是辛普森聘请的律师“梦幻团队”成员,对辛普森的辩护与开释有重要的贡献。当时法医探员已经从妮可家的犯罪现场、辛普森的家里、臭名昭著的手套和袜子,以及辛普森那辆同样臭名昭著的福特Bronco车上收集到了血迹。根据检方的陈述,这些DNA证据(总共45件血液样本)提供了“如山铁证”,证明辛普森有罪。但是辛普森拥有钱聘请到的最好的律师,辩方立即提出有力的反击,而且如同全世界在电视上所看到的,这些反击使法医学界一些闷烧多年的核心争议问题沸腾起来。

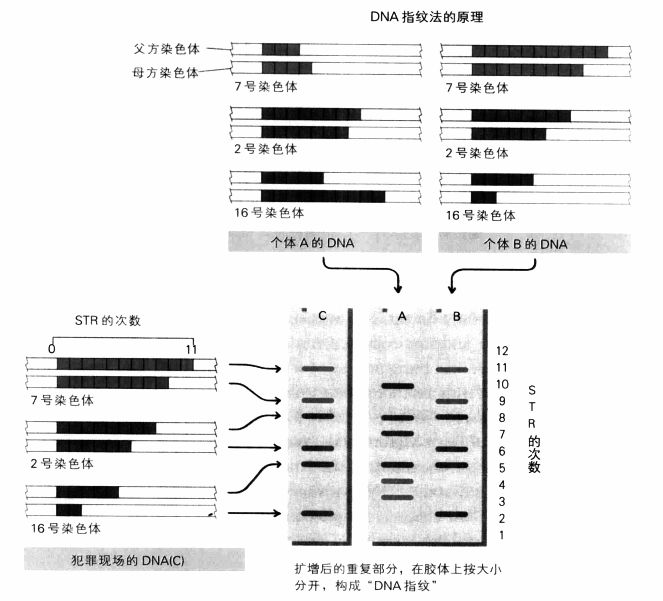

在辛普森案发生的10年前,当检察官开始提出DNA证据,而且只有检方委托专家运用遗传学技术时,辩方律师总是会很快提出一个显而易见的问题:要用什么标准来判定在犯罪现场找到的DNA样本,吻合从嫌犯血液中取得的DNA样本?在这个技术仍然完全依靠RFLP时,这尤其是具有争议性的问题。按这种方法来做时,DNA指纹在X光片上是一系列条纹。如果犯罪现场的DNA跟嫌犯的DNA条纹并非百分之百吻合,那么法律上可以容忍多大的差异?差异要到多大,才能排除这两者是相同的可能性?或者说这两者要多相似,我们才能说它们是“一样”的?此外,技术能力也是一个问题。起初DNA指纹技术是在法医实验室进行,他们没有特殊的专业知识可以处理和分析DNA,因此重大的错误并不少见。执法机构也明白,如果他们要继续运用这个强大的新武器的话,就必须解决这些问题。后来一种新形式的遗传标志“短片段重复序列”(short tandem repeats, STRs)取代了RFLP。STR遗传标志的大小可以精确测量,所以不会有采用RFLP条纹时的主观判断问题。法医学界本身也针对DNA指纹技术,建立了统一的执行程序规范及认证系统,以解决技术能力不一的问题。

然而,针对数字的攻击可能是炮火最猛烈的。当检察官热衷于出示冷冰冰、看似毫无争论余地的统计数字时,有时带有偏见的假设会被带入计算中,正如辩方律师所质疑的。如果你从犯罪现场取得DNA指纹,你要根据什么基础来计算它属于其他某个人,而不是主嫌甲的可能性(或者如同更常见的情况,不是其他人的可能性)?你是否应该把这个DNA跟随机选择的其他个人进行比对?比方说,主嫌甲是高加索人,你是不是只要把你的样本跟其他高加索人的DNA进行比对就可以了呢(因为在相同人种的族群中的遗传相似性会比从所有人中随机取样要高)?这些几率会随一个人所认为的合理假设时改变。

在为根据族群遗传学(population genetics)的深奥原则所作出的决定辩护时,有时反而会带来相反效果,令陪审团成员感到摸不着头脑或让他们昏昏欲睡。看人努力戴上太小的手套的景象,要比一大堆统计数字来得有效(而且根据经验,是有效得多)。

事实上,在辛普森案中呈堂的DNA指纹证据都指向被告是凶手。在辛普森前妻的尸体附近采到的血滴,以及在犯罪现场的过道上找到的其他血滴,都证明是辛普森的;在辛普森住宅里找到的手套上所沾的血液,也确实是辛普森和两名被害人的血;在袜子和福特Bronco车上找到的血迹,同样证实与辛普森和他前妻的血液吻合。

到头来,在陪审团眼中,这些还是不够。控告辛普森的法医学证据之所以会失败,与其说是控方未能说明难懂的族群遗传学,不如说是辩方对警方无能的指控奏效。DNA是非常稳定的分子,从已有数年之久的精液,或从人行道及SUV车方向盘上刮下的血溃中都可以取得。但DNA也的确会降解,特别是环境潮湿的时候。然而,如同任何类型的证据,惟有在收集、分类和呈现的程序都正确时,DNA才具有可信度。刑事审判向来必须建立所谓的“证据管理程序”(chain of evidence),确认警方所说在某个地点找到的证物,真的是从那里找到的,最后才能被收入密封袋里成为呈堂证物。相较于刀枪等证物,要追踪、掌握分子证据会是极其麻烦的工作:从人行道和从门柱刮下来的物体看起来可能难以区分,而后从中取出的DNA在放入小塑料试管后,当然更难以区别。辛普森的辩护团队就举出数个洌子,指出这些样本有可能弄混了,甚至受到污染。

Short Tandem Repeats, STRs

使用STR(短片段重复序列)的DNA指纹技术,把A和B两名嫌犯的DNA以及从犯罪现场取得的DNA作比对,结果B与犯罪现场的DNA指纹相符合。

如今STR已取代RFLP成为遗传学鉴定的关键。在STR中,2到4个碱基对的序列重复多达17次,STR是用聚合酶连锁反应扩增的片段。例如D7S820是7号染色体上的区域,在这个区域中,AGAT序列可能出现7-14次。由于复制DNA的酶(即DNA聚合酶)在复制这些重复的DNA片段时,未做好它的工作(它一般会把总数弄错),因此在D7S820区域中,AGAT序列复制次数的突变率高。换句话说,在各个人之间,AGAT复本的数目有很大的不同。由于我们的第7号染色体有两份(一个来自父方,另一个来自母方),这两个染色体AGAT重复次数一般都会不同,例如一个的重复次数是8,另一个是11。然而,这并不是说,一个人的同一对染色体绝对不会出现相同的重复数目(例如11和111),也就是有纯合(homozygous)的情况发生。如果我们对犯罪现场的血液样本进行DNA指纹分析,发现它符合嫌犯D7S820区域的DNA指纹(比方说,二者的重复数都是8和11),我们只能说这是吻合的指标之一,但不能说这是确凿的证据。毕竞,许多人的D7S820也会有8/11基因型。因此有必要检视多个区域;犯罪现场采到的DNA上有愈多区域与嫌犯DNA上的区域符合,则两个DNA完全吻合的可能性愈大。而犯罪现场的DNA来自其他人的可能性也愈低。根据FBI的系统,在建立DNA指纹时必须分析12个这类区域,再加上一个可以决定DNA样本提供者性别的遗传标志。

辛普森前妻住宅后门上的血迹即为一例。最初调查犯罪现场时,这些血迹不知什么缘故被忽略了,直到谋杀发生三星期后才采集到。法医学家冯丹尼(Dennis Fung)提出血迹的照片,但舍克在还击时拿出另一张在案发后次日拍摄的照片,照片中并无血迹。“冯先生,血迹在哪里?”舍克诘问冯丹尼时辞锋逼人,足以与推理小说中的大律师相媲美。结果冯丹尼没有回答。辩方设法让陪审团对DNA样本的处理过程和来源产生怀疑,以至于DNA证据变得无关紧要。

如同上一章所见,在运用遗传学方法鉴定身份时,样本污染也是最严重的致命伤之一。聚合连锁反应(PCR)可以从极小的样本中取得DNA指纹,是现代法医科学家用来扩增特定DNA片段最好的方法。例如辛普森一案中,从人行道刮下的一滴血也是关键证据之一。但是只要从留在烟蒂上的口水中取出细胞,就可以由这些细胞中取得足供聚合酶连锁反应使用的DNA。事实上,PCR可以成功地扩增取自哪怕一个分子的DNA,因此即使只有些微其他来源(例如处理这些样本的人)的DNA污染了证据样本,便会造成混淆,最糟的情况是让这个证据变得毫无用处。

过去10年,利用DNA指纹来鉴定身份日趋广泛,接受度也愈来愈高,让执法机构有了一个灵感:建立每个人——至少是每个有可能犯罪的人——的DNA指纹不是很合理的做法吗?支持者认为,FBI应该建立一个DNA记录的中央数据库,就像传统的指纹数据库。事实上,美国有一些州已经通过立法,要求釆集暴力重罪犯(例如强奸犯和谋杀犯)的DNA样本。例如在1994年,北卡罗来纳州通过立法,授权采集监狱里重罪犯的血液样本,若有必要,可以强迫采样。有些州后来更扩大范围,凡是被逮捕的人都必须采样,无论最终他们被判有罪与否。

维护公民自由的人士对这件事的反对声浪十分激烈,而这也不是没有原因的。DNA指纹跟手指的指纹不同,理论上,为了鉴定身份而采集的DNA样本可以用在许多方面,而不仅止于证明身份而已。从DNA样本可以得知许多关于我的事,例如我是否有纤维囊泡症、镰形细胞贫血症或泰赛二氏病等疾病的突变。在不久的将来,DNA样本说不定可以告诉你,我是否带有让我容易罹患精神分裂症或酗酒等疾病的遗传变异——或其他更可能危害治安的性状。比方说,有一天有关当局会不会只因为我带有会减少酶活动的单胺氧化酶(monoamine oxidase)基因突变,就对我釆取更严密的调査?有些研究显示,这个基因突变可能会让人在某些情况下比较容易产生反社会行为。遗传资料是否有可能变成执法机构预防犯罪的新工具?迪克(Philip K. Dick)1956年的科幻短篇小说《少数派报告》(The Minority Report,2002年改编成同名电影),跟现实的差距或许不像我们想像的那么远。

该强制哪些人提供DNA样本,以及该采取何种保障措施,目前各方仍在争论不休,不管其最后结果如何,在我撰写本书时,大量收集DNA指纹的行动仍在持续迸行。1990年FBI建立了DNA数据库,称为联合DNA索引系统(Combined DNA Index System. CODIS),到了2002年6月,它已包含了1013746个DNA指纹。在这当中,977895个来自被判刑的罪犯,35851个是从尚未破案的犯罪现场釆集到的。从CODIS建立至今,己经有4500次鉴定是因为有这个数据库的存在才成功办到的。

建立全国数据库的正当理由之一在于它具奋破解悬案的潜力。假设调查员在犯罪现场,例如从破窗户上的血迹、内衣上的精液中,采到一些DNA并找出DNA指纹;然而警方无法靠传统的调查方法找到任何线索,直到把DNA指纹输入CODIS后,才找到吻合的对象。1996年在密苏里州圣路易市就发生过这样的案件。当时警方正在调查两名女孩被强奸案,她们分别在城里相反方向的两个地区遭到强奸。警方用RFLP指纹分析鉴定采集到的两个精液样本后,发现是同一人所为,却苦于找不到嫌犯。三年后,这两个样本经由STR分析,并将结果和CODIS里的数据进行了比对。2001年,终于找到强奸犯摩尔(Dominic Moore),他因为在1999年承认犯下另外三起强奸案,所以CODIS里有他的DNA指纹。

犯案和最后破案的时间间隔还有比这更加惊人的。有些罪犯在面对早已埋葬的受害人的细胞分子的控诉时感到极度震惊。1981年,14岁的英国女孩克罗夫兹(Marion Crofts)遭人强奸和谋杀,那时离DNA指纹技术派上用场还有很久。幸好当时的一些物质证据都保存下来,所以在1999年警方才能进行DNA指纹比对。但警方和克罗夫兹的亲属十分失望,因为在英国国家DNA数据库(United Kingdom National DNA Database)里没有找到吻合的数据。然而到了2001年4月,当杰辛斯基(Tony Jasinskyj)因殴打太太被捕时,警方按例行程序釆集了他的DNA样本。在把样本数据输入数据库后,吻合的比对出现了:杰辛斯基就是20年前的强奸犯。在美国的许多州,强奸等罪行向来有法定追诉期的限制。例如在威斯康辛州,在强奸案发生超过6年后,就不能对强奸嫌犯发出拘票。虽然这类法令似乎对受害人很不公平(毕竟,罪行在6年后就不恐怖了吗?),但它们却符合正当程序的考虑。尤其是目击证人的证词向来以不可靠著称,而所有的记忆也会随着时间而变得模糊;法定追诉期的目的在于防止误判。但是DNA是不同的证人,DNA样本只要保存适当,就可以稳定地存留许多年,DNA指纹照样具有使人认罪的能力。

1997年,威斯康辛州立犯罪实验室建立了一个DNA指纹记录库,同一年,密尔沃基(Milwaukee)警局开始清查那些曾收集到可供比对的物证但尚未破案的强奸案。他们找出53个DNA指纹,随后在6个月内,成功地在坐监服刑的重罪犯DNA指纹中,找到8个吻合的对象。其中一个案件由于鉴定成功离案发时间相隔太久,最后发出拘票时,法定追诉期仅余8小时!在这些悬案中,州警局也找到一个连续强奸犯的证据:三次不同的攻击案、三个精液样本,但它们的DNA指纹全都指向同一个人。由于即将超过法定追诉期,地方助理检察官甘恩(Norm Gahn)面临困境。他没有足够时间从数据库中找到强奸犯,但若没有嫌犯的名字,他无法写传票。后来甘恩想到一个聪明的策略。根据威斯康辛州刑法,若嫌犯姓名不详,可以根据“能够辨别嫌犯的合理可信的描述”来发出传票。甘恩推断,根据这个标准,任何法庭应该都会接受DNA指纹作为辨识的方法,于是他的传票是这样写的:“威斯康辛州对甲方一案,甲方为不详男性,在遗传位置D1S7、D2S44、D5S110、D10S28与D17S79有吻合的脱氧核糖核酸(DNA)资料。”可惜的是,尽管甘恩极具巧思,但嫌犯甲迄今仍未被捕。

这种无名氏DNA传票第一次在法庭上遇到挑战是在加州首府萨克拉门托(Sacramento)。一个被称为“二楼强奸犯”的男子在数年内犯了三起强奸案。当地的检察官苏柏特(Ann Marie Schubert)仿效甘恩的做法,在法定追诉期即将结束的三天前,提出无名氏DNA传票。但是她必须符合管辖区的要求,特别是加州法律要求传票必须提供辨别嫌犯的“合理细节”;为了符合这一点,她特别写明:“不详男性……该人的遗传数据独特,在高加索族群的出现率大约只为21乘以10的21次方分之一,在非洲裔美国人的出现率约为650乘以10的24次方分之一,在西班牙语裔族群的出现率约为420乘以10的21次方分之一。”这张传票发出不久后,当这个不详男性的DNA指纹输入加州数据库,发现它跟某位叫罗宾森(Paul Eugene Robinson)的人的DNA指纹相符;罗宾森在1998年曾因违反假释而被捕,所以留有他的DNA数据。原传票上的某甲被修改为他的全名以及STR标记,而罗宾森也及时被逮捕。他的律师辩称第一张传票是无效的,因为上面并没有指名是罗宾森。幸好法官认可这张传票的效力,并评论说“DNA似乎是我们辨识一个人最好的方法”。

在这些成功的无名氏DNA传票引起大众注意后,许多州已经修改了他们的强奸案法令,在有DNA证据时允许例外处理。

DNA指纹技术的应用范围现在甚至扩及坟墓。1973年,三名少女纽顿(Sandra Newton)、弗洛伊德(Pauline Floyd)和休斯(Geraldine Hughes)在英国南威尔士遭到强奸和谋杀。26年后,从当初在犯罪现场采集的样本中找到了DNA指纹,可惜在国家DNA数据库里找不到符合的数据。因此法医学家不再寻找完全符合的资料,而是根据DNA指纹来寻找可能与凶手有亲缘关系的人。他们由此找出100人,提供了警方许多线索,让他们能重新检视在原始调查中收集到的大量信息。在结合尖端的DNA鉴识学以及传统的侦察工作后,他们找到了一名嫌犯卡本(Joe Kappen)。惟一的问题是卡本已在1991年死于癌症,接下来要怎么办?

1999年,警方掘出嫌犯卡本的尸骨并采集了DNA指纹样本,结果发现果然与从三名被害人身上釆到的DNA相符。癌症已经在法律制裁凶手之前先行伸张了正义,但是至少这些女孩的家人在苦等多年之后,总算知道凶手是准了。

DNA指纹技术还解决过比卡本案更有名的神秘案件,俄国皇室罗曼诺夫家族(Romanovs)的悬案就是其中之一。

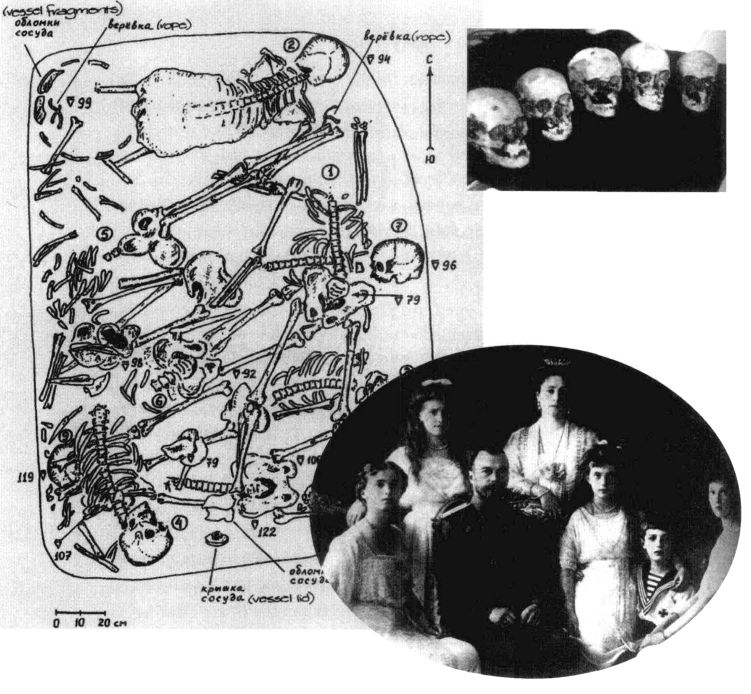

1991年7月,在西伯利亚的科普提亚奇(Koptyaki)森林,一小群侦探、法医专家和警察聚集在一块因雨水而泥泞不堪的林间空地。在1918年7月,有11具尸体在这里匆促下葬。他们是俄国沙皇尼古拉二世(NicholasⅡ)、皇后亚历山德拉(Alexandra)、皇太子亚历克西斯(Alexis),沙皇的四个女儿奥尔加(Olga)、塔季扬娜(Tatiana)、玛丽(Marie)和阿纳斯塔西娅(Anastasia),以及四名随从。他们被埋在这里的前几天,遭到残忍的谋杀,阿纳斯塔西哑被一阵枪林弹雨扫射时,手上还抱着她的西班牙小猎犬杰米。凶手先把尸体丟进矿坑,隔天怕被人发现,又把尸体搬出来,后来才把他们埋在森林的这个小坑里。

对沙皇一家人的下场极感兴趣的地质学家阿夫多宁(Alexander Avdonin),以及获准拍摄俄国大革命官方纪录片的电影制作人里亚博夫(Geli Ryabov),在查阅相关的秘密档案后,经过一番调查,才在1979年首度找到这个墓穴。事实上,最后他们是靠行刑者头目提交给莫斯科上司的报告,才找到墓地。他们在墓穴里发现三个头骨和其他骨骸,因为某种原因他们把找到的遗骸再度埋了起来。

苏联解体后,阿夫多宁和里亚博夫又重新挖出了遗骸。从墓穴掘出的1000多块尸骨被送往莫斯科停尸所,辛苦的重组与鉴定过程也随之展开。工作人员立即惊讶地发现,当年那场屠杀据说有11人遇害,包括6名女性和5名男性,但是墓穴里却只有9具尸骨:5名女性和4名男性。从骨骸来看,失踪的显然是皇太子亚历克西斯(死亡时14岁)和阿纳斯塔西娅(死亡时17岁)。

鉴定结果遭到一些质疑,特别是俄罗斯科学家和前来协助的美国小组之间存有歧见。因此在1992年9月,俄罗斯遗传学家伊凡诺夫(Pavel Ivanov)带了9块骨头样本去英国法医科学中心,交给吉尔(Peter Gill)的实验室。吉尔和他的同事魏瑞特(David Werrett)曾与杰弗里斯一起发表DNA指纹这个领域的第一篇论文,后来他们成立的法医科学中心,更成为英国DNA指纹鉴识技术的首要实验室。

当时吉尔已经发展出一种利用线粒体DNA的指纹技术,这种技术对于DNA年代过久或很难取得的案例特别有用,因为线粒体DNA的数量远比细胞核中的染色体DNA来得多,如同我们在尼安德特人线粒体DNA分析中所见到的情况。

吉尔和伊凡诺夫的第一个工作是从骨骸样本中取出细胞核和线粒体DNA。分析结果显示这些尸体中有5具有亲缘关系,其中3具是姐妹。这些骨骸是罗曼诺夫家族的吗?据推断可能是亚历山德拉皇后的线粒体DNA指纹,至少还可跟她侄孙爱丁堡公爵菲利浦亲王(英女王伊丽莎白二世之夫)的线粒体DNA指纹进行比对。比对结果相符。

但是要找到沙皇的亲戚来进行比对就困难得多。他弟弟乔治·罗曼诺夫大公(Grand Duke Georgij Romanov)被葬在精致的大理石石棺中,这个石棺非常珍贵,不能打开。大公的儿子(沙皇的侄子)则依旧记恨在俄国大革命爆发时,英国政府不愿提供他的家人庇护,所以拒绝协助。当时已知在日本有一块沾有沙皇血迹的手帕,那是沙皇在1892年遭持剑的刺客攻击时用来拭血的。吉尔和伊凡诺夫拿到了这块手帕的一小条布料,但后来发现这么多年来,这件遗物已经遭到太多人的DNA污染,无法使用。最后一直到找到沙皇的两位远亲后,他们才确认其中一个线粒体DNA指纹应该是沙皇的。

但是他们还有一个令人吃惊的分析结果:据推测应该属于沙皇的线粒体DNA序列,跟他亲戚的线粒体DNA序列的确相似,但又不完全一样。尤其是在编号16169的位置上,沙皇的线粒体DNA是C,而他那两名亲戚的是T。进一步的检验发现更多复杂的情况。沙皇的线粒体DNA其实同时混合了C和T这两种类型。这种罕见的情况称为异质化(heteroplasmy),亦即在单一个体内同时含有两型的线粒体DNA。

俄国皇室罗曼诺夫家族以及他们经过遗传鉴定的遗骸。

数年后,除了最执着的阴谋论者以外,所有人的疑虑终于一扫而空。俄罗斯政府终于同意开棺,把罗曼诺夫大公的组织样本提供给伊凡诺夫。这位大公的线粒体DNA也有异质化的现象,跟从森林小坑挖出的尸体一样。那些骨骸毫无疑问的确是沙皇的。

至于传奇人物阿纳斯塔西娅呢?在森林的坟墓里一直没找到她的尸体。冒充罗曼诺夫家族的人不少,其中以安娜·安德森(Anna Anderson)最为执拗,她到死都坚称自己是失踪的阿纳斯塔西娅女公爵。她最早是在1920年提出这个说法,后来这件事成为许多书籍的主题,电影《真假公主》(Anastasia)的灵感也来自这里;在这部电影中是由英格丽·褒曼饰演阿纳斯塔西娅,而且故事情节是,最后发现她真的是公主。安德森在1984年过世时,她的身份仍具有争议,支持和批评她的说法仍持续交战,但是解决方法即将出现。

安娜·曼娜罕(Anna Mnahan,安娜·安德森婚后的名字)死后是火葬,因此无法从遗骸中取得组织样本。但是在别的地方找到了她的DNA来源:她1970年8月时曾在弗吉尼亚州夏洛茨维尔市(Charlottesville)的马莎杰弗逊医院(Martha Jefferson Hospital)接受紧急腹部手术。在手术中移除的组织被送到病理实验室进行化验,在24年后,它仍存放在那里。在经过一连串复杂的法律程序,获得取用这个样本的权利后,吉尔终于在1994年6月前往夏洛茨维尔,取得了安娜的一小份样本。

分析结果非常清楚:安娜·安德森跟沙皇尼古拉二世和亚历桑德拉皇后一点亲缘关系也没有。但是在经过漫长、扑朔迷离的历程后,有些人会选择忽视DNA的证据,宁可相信自己心中认定的真实,其实也不足为奇。安娜/阿纳斯塔西娅的传奇故事仍会流传下去。

自称为沙皇女儿的安娜·安德森摄于1955年(左),以及《真假公主》(1956年)中饰演阿纳斯塔西娅的英格丽·褒曼。这部电影的灵感来源正是安德森。

罗曼诺夫家族的命运和安娜·安德森的故事或许就像童话一样,跟真实生活相距甚远,但DNA指纹技术也经常用于不幸发生在我们日常生活中的痛苦事件上。在空难这类大灾难发生后,调查员必须面对最可怕的工作之一,就是辨认尸体。为了核发死亡证明等各种理由,法律规定必须进行辨认。而家属想以适当葬礼来送挚爱者最后一程的哀痛心情,也不容忽视;对我们大多数人而言,尊敬死者意指要找回他们的遗骸,无论是多破碎的遗骸都好,而这必须要能确认出死者的身份。

1972年,一架应该是由布莱西(Michael Blassie)所驾驶的美国战机,在越南安禄(An Loc)之役中遭击落。飞行员的尸体在坠机地点找到,但是1978年一份以血型和骨骼分析为主、不甚完善的法医检验报告却指出,那不是布莱西的遗骸。于是那付无名骨骸被贴上“X-26,个案第1853号”的标签,1984年在由里根总统主持的庄严葬礼中,下葬在华府阿灵顿国家公墓的无名英雄墓里。1994年,哥伦比亚广播公司新闻网(CBS NEWS)在《美国退役军人快报》(U. S.Veteran Dispatch)中发现一则由桑普利(Ted Sampley)所写的故事,文中宣称X-26就是布莱西。CBS在后续调查中找到支持桑普利这个说法的证据后,布莱西的家属决定向美国国防部陈情,要求进行鉴定。这次从无名骨骸中取出的线粒体DNA指纹,跟布莱西的母亲和姐妹的线粒体DNA吻合。1998年,在死亡20多年后,布莱西的骨灰被送回家乡圣路易斯安葬。他母亲站在墓石旁时终于能说:“我儿子回来了,我儿子终于回家了。”

在这件事后,美国国防部就建立了“军队遗骸鉴定样本库”。他们要求军队的所有新进人员,无论是常备还是后备军人,都必须提供血液样本,然后从中分离出DNA。至2001年3月为止,这个样本库内已经有超过300万个样本。

2001年9月11日,当我听到一架飞机撞进纽约世贸中心双塔之一时,正在前往办公室的路上。我跟其他人一样,最初以为那是意外事件,因为想不到会有任何其他的情况。但是当第二架飞机撞进另一座高塔时,那显然是以数千名无辜民众为目标的、最邪恶可怕的罪行。那天看到现场情况的人恐怕一辈子都忘不了高塔上的人把身体伸出窗外或坠楼死亡的景象。即使在离曼哈顿有30英里远,一片宁静的冷泉港实验室,我们仍避免不了遭受这场悲剧的直接冲击:我们有两位员工在那天分别失去了他们的儿子。

最后发现那天有2792人丧命,以攻击发生时世贸双塔里可能多达5万人来看,这个比例可以说非常低。但是,在这种毁灭性的力量下,实在很难找到完整的尸体,更不用说找到存活者。因此,搜寻存活者的任务最后无可避免地变成搜寻遗骸的惨痛工作;搜救人质在100万吨变形的钢铁、粉碎的水泥和碎裂的玻璃中寻找人体残骸。大约有2万个尸块被送到停放在验尸官办公室附近的20辆冷冻卡车上。庞大的法医工作于此展开,他们先利用牙医记录和传统的指纹鉴定技术,辨识出许多人的身份,但是在这些比较简单的个案处理好后,接下来的工作逐渐转向DNA分析。为了比对从灾难现场找到的所有遗传数据,家属们开始提供自己的血液样本,或是死者的牙刷、梳子等等;任何有可能找到持有者的细胞、可供取得DNA的东西,哪怕只找到一丁点细胞都好。这些DNA指纹鉴定工作最后是由盐湖城的万众基因公司(Myriad Genetics)和赛雷拉基因公司共同来进行,这两家公司都习于分析庞大的DNA资料。但是即使有最新的技术,这个过程依旧漫长辛苫。

除了辨识死者,DNA指纹技术也被用来建立族谱、确立亲缘关系。想了解自己的祖先是人类的天性:他们是谁,来自哪里。美国是一个由数代移民建立起来的国家,所以想了解祖先的欲望特别强烈。近年来,全球网络助长了寻找家谱的热潮,同时也提供了非正式的量估标准。看看这个现象有多狂热:在Google上搜寻genealogy(宗谱),会找到超过1000万条数据(搜寻DNA只会找到500万条)。借由比对个人的DNA指纹,我们可以解开特定的家谱问题,例如吉尔和伊凡诺夫就解开了安娜·安德森和罗曼诺夫家族之间的关系(结果是没有关系)。似是我们也可以借由比较个人和整个族群的DNA指纹并找出其中的关联,建立起范围更广泛的系谱。

牛津大学的塞克斯教授用DNA分析来研究自身的遗传历史。由于姓氏和Y染色体都是沿父系传递,因此他推测所有姓氏相同的男性应该具有相同的Y染色体——这个Y染色体来自最早开始使用此一姓氏的男性。当然,如果相同的姓氏有不只一个起源,或者男性因某种原因而改变姓氏,或是有许多男孩跟着非亲生的父亲姓,Y染色体和姓氏之间就不会有关联。

在联络了269位姓塞克斯的人后,塞克斯教授设法收集到了其中48位的样本并进行分祈。他发现大约有50%的Y染色体跟他本身的Y染色体一样,其余的则显示在先前的世代,有一位以上的塞克斯太太曾对婚姻不忠。由于塞克斯这个姓氏的起源有文献记载,而且可以追溯至大约700年前,因此可以计算出每一代的不忠率。最后的平均结果是:不忠率大约只有1%,这显示每个世代的塞克斯太太中,能够抗拒婚外情诱惑的比例高达99%,十分可敬。

后来塞克斯成立公司,经营宗谱DNA指纹鉴定服务,他的首批客户之一是约翰·克勒夫协会(John Clough Society),它的会员都自认是一位名叫约翰·克勒夫的英国人的后代,此人在1635年时移民到马萨诸塞州。这个协会甚至知道这个英国人有一个名叫理查德(Richard)、来自威尔士的家族祖先,这位祖先还曾因为在十字军圣战中的功劳而受封为爵士。但是他们找不到可以把美国这边和大西洋另一边的家族相连的历史证据。塞克斯的公司分析了马萨诸塞州克勒夫家族和理查德爵士一位男性直系后裔的Y染色体DNA后,结果发现完全吻合,这证明了马萨诸塞州的克勒夫家族的确是那位理查德爵士的后代。但并不是所有美国的克勒夫家族都这么幸运;后来发现这个协会来自阿拉巴马和北卡罗来纳的克勒夫家族,不仅跟理查德爵士没有关联,甚至跟马萨诸塞州的克勒夫家族也没有关联。

在蒙特·威廉姆斯秀(Montel Williams Show)、瑞姬·莱克(Ricki Lake)或珍妮·琼斯(Jenny Jones)的电视节目上,我们可以看出那对年轻男女十分紧张。主持人打开一个信封,刻意看那对年轻人一眼,然后念出卡片上的字。那位女士立即用手盖住脸庞,开始哭泣,而那位男士则跳起来,兴奋地挥着拳头;或是那位女士跳起来,得意地用手指着颓丧地瘫倒在椅子上的男士。无论是哪一种,我们目睹的都是DNA指纹技术非常奇特的应用——也可以说是终极的“信息娱乐”(infotainment)。

电视节目或许可以把亲子鉴定变成一场秀,但是亲子鉴定向来是一项很严肃的事,而且历史悠久。自有人类历史以来,一个人的生活,包括心理(社会与法律层面)大多取决于父亲。因此,从辨识个人的遗传技术发展成形以后,科学很自然地就被用来从事亲子鉴定的服务。在分子遗传学的时代来临之前,血液是亲子关系最好的科学线索。血液的遗传模式相当可靠,我们对它们的了解也很多,但是在血型种类不多的情况下,这种性状的辨别能力有限。实际上,血型检验只能排除某人是亲生父亲的可能性,却无法确定某人就是亲生父亲。如果我们的血型不符,我绝不可能是你父亲;但若相符,也不能证明我就是你父亲——只要血型跟我相同的男性,情况都一样。除了我们熟悉的ABO血型标志以外,如果再加上其他的鉴定标志,是可以帮助增加这类检验的判别能力,但这仍旧无法跟STR的统计力量相比:使用STR的遗传指纹可以提供确定的亲子关系证据。在这个PCR的时代,要应用这项技术很简便。

事实上,正是由于太过简便,亲子鉴定邮购公司才会生意兴隆。在一些城市,我们可以看到路旁的大型广告牌上,打着当地亲子鉴定公司提供的服务广告,广告词毫不含蓄:“爸爸是谁?”只要付一笔费用,这些公司就会寄给你一个DNA取样包,包括刮下口腔细胞的拭子。(以这种方式收集的样本不会被法庭釆信。若要被法庭釆纳,DNA指纹必须由合格的实验室采集,而且实验室必须提供符合“证据管理程序”的证明,防止类似皮契霍克那类的弊端发生。)接着这个组织样本会由快递连夜送到负责检验的实验室,以取出DNA。

爸爸是谁?一家公司用怀孕的蒙娜丽莎为亲子鉴定打广告。

小孩的DNA指纹会先和母亲的进行比对,如果小孩的DNA出现母亲DNA所没有的STR重复片段,就可以确定这些片段是遗传自父方,无论这个父亲是谁。如果某人的DNA指纹完全没有这些重复,就可以排除这人是小孩的亲生父亲的可能性。如果找到全部的重复片段,我们就可以利用重复的数目来量化计算绝对吻合的可能性,亦即所谓的亲子关系指数(Paternity Index, PI)。这可以测量其他非生父的男子是某个特定STR来源的几率,而且它会随族群中此特定STR片段出现的比率而变。把所有STR的PI值相乘,即可得出综合亲子关系指数(Combined Paternity Index)。

当然,大多数的亲子检验都是在最谨慎的情况下进行(除非你是上脱口秀节目),但最近有一项检验却成为许多媒体的头条新闻,因为那位被认为是父亲的人具有崇高历史地位。长期以来,常有人怀疑美国第三任总统和《独立宣言》主要执笔者托马斯·杰弗逊(Thomas Jefferson)不仅是美国建国之父而已:据信他可能跟他的黑奴莎莉·汉明斯(Sally Hemings)生下一个或一个以上的孩子。第一次有关这件事的指控发生在1802年,就在名叫汤姆(Tom)的男孩出生12年后,后来这个男孩跟着其后一位主人的姓,即伍德森(Woodson)。此外,莎莉的小儿子伊斯顿(Eston)也跟杰弗逊长得很像。DNA注定要用来弄清楚这件事的真相。杰弗逊总统没有婚生的儿子,所以研究人员无法确定他的Y染色体上的标志。于是他们从杰弗逊总统的叔叔菲尔德·杰弗逊(Field Jefferson,他的Y染色体应该踉这位总统的一模一样)着手,采集他男性后代的DNA样本,并且把它们和汤姆及伊斯顿的男性后代的样本互相比对。结果的确显示出杰弗逊的Y染色体DNA指纹,但是在汤姆·伍德森的后代身上却看不到这个DNA指纹。杰弗逊的名誉逃过一劫。不过在伊斯顿·汉明斯的后代身上,杰弗逊的DNA指纹却清晰无比。但是DNA检验无法确认染色体的绝对来源,这当中仍然有合理的怀疑空间。我们无法确认伊斯顿的父亲就是杰弗逊总统,还是杰弗逊家族中有机会接触莎莉·汉明斯的其他男性。事实上,有些人怀疑这个人有可能是杰弗逊总统的侄子伊山·杰弗逊(Isham Jefferson)。

即使受国人敬重了数世纪,仍无法抵御DNA探照光的无情检验。即使再有名气或有再多的金钱,似乎也敌不过DNA的力量。当巴西模特莫拉德(Luciana Morad)宣称米克·贾格尔(Mick Jagger)是她儿子的父亲时,这位摇滚巨星拒绝承认,并且要求进行DNA鉴定。或许贾格尔是在虚张声势,希望以法医学证据来解决问题的威胁手段,会让莫拉德的决心动摇,进而撤销案件。但是她没有。鉴定结果证实贾格尔的确是孩子的父亲,而他也发现自已必须负起抚养儿子的法律责任。鲍里斯·贝克尔(Boris Becker)也要求对俄国模特俄玛可夫(Angela Ermakova)的女儿做亲子鉴定。八卦小报兴奋地报道说这位网球巨星认为自己被俄国黑手党刻意设计勒索,而且据说这个计谋的细节十分精彩,但这些情节还是留给八卦新闻去发挥吧,不适合在此处写出。当DNA结果出炉时,原先逞威风的贝克尔终于承认自己的行为,还保证会抚养这个女儿。

可以鉴定孩子亲缘关系的DNA指纹技术,也用在比贾格尔和贝克尔案有意义得多的地方。在1975年和1933年间,阿根廷有1.5万人因看法不受军政府欢迎,而遭到秘密处决。“失踪者”的小孩有许多被送到孤儿院或被军官非法收养。这些失踪者的母亲在他们遭军政府谋害后,开始寻找自己的孙儿。这些祖母在全国展开捜寻行动,而且每个星期四都会到布宜诺斯艾利斯的中央广场游行,引起世人对这件事的注意。她们的搜寻行动一直持续至今,只要找到一个孩子,就可以用DNA指纹技术来判定这个孩子是谁的亲属。从1984年起,玛丽-克来尔·金(稍早本书曾提到的研究人类与黑猩猩之间亲缘关系的科学家)就一直在帮她们作遗传分析,好让被8年暴政拆散的家人能再度团聚。

自从第一次应用在法医学上以来,DNA指纹技术已经走过漫长的路途。现在它是流行文化的一环:对系谱学感兴趣的人来说,它是一种消费商品;对社会大众而言,它是我们跟名人和只想在电视上露脸的张三李四一起玩“逮到你了!”游戏的捕鼠器。但它最严肃的用途仍是在于解决攸关生死的法律问题。美国是西方世界中惟一还有死刑的国家。1976年,最高法院恢复已停止10年的死刑,此后一直到2001年间,一共有749名罪犯被执行死刑,而且还有3593名囚犯尚待处决。正因如此,我们必须正视我们在本章开头提到过的“清白计划”及其创建人舍克和诺伊费尔德的工作。虽然他们曾一马当先对DNA指纹技术提出最严厉的批评——至少在它刚开始运用时,不过后来舍克、诺伊费尔德和其他辩护律师就已发现,他们反对的这种技术其实是伸张正义的强大工具,事实上,它在证明无辜上的功用比定罪还大。要证明一个人的无辜,只要在被告的DNA指纹和犯案现场采到的DNA指纹中,找到一个不符合的地方即可。反过来,若要证明一个人是有罪的话,就得在统计上证明被告以外的其他人,拥有相同指纹的几率微乎其微。

截至2002年止,为“清白计划”工作的律师和法学院学生(现在他们已形成一个完整的网络,主要是以全美各地的法学院为主),已经协助117名遭误判的人获得开释。在伊利诺伊州,这些被误判的人当中,原本有6人是被判死刑,这促使莱恩(George Ryan)州长决定把伊州的死刑无限期延后,这是一个有政治风险(因为一般民众基于治安考虑,支持死刑等手段)但有远见的做法。此外,他还指派一个特别委员会来审查死刑案的审理过程;这个委员会在2002年4月公布的报告中强烈建议制定条款,促使伊州所有刑事案件被告和受刑人都能接受DNA检验。

孤单而绝望的父亲:长期为洗刷儿子汉若提(James Hanratty)的罪名而努力,最后仍因DNA证据而失败。

当然,不是所有坚称清白的人在作了DNA检验后就能推翻原判。詹姆斯·汉若提(James Hanratty)是英国20世纪最恶名昭彰的罪犯之一。他跟一对年轻情侣搭讪,先枪杀男的,再强奸女的,最后射了她五枪,扬长而去,任她等死。尽管他坚称这桩罪行发生时他人在数英里之外,但是最后他仍被判有罪,处以绞刑。1962年,他成为英国最后一批被处决的罪犯之一。汉若提到死时仍坚称自己是清白的,他的家人也在他死后努力为他洗刷污名。他们的努力成为轰动一时的事件:他们说服有关当局从女被害人沾有精液的内裤和攻击者用来蒙脸的手帕中取得DNA样本,然后把这两个样本和从汉若提兄弟及母亲身上取得的DNA指纹进行比对。令他们懊丧的是,结果显示犯罪现场的DNA的确来自汉若提家族的成员。汉若提家族仍不放弃,并在2000年掘出这个败家子的尸体,以便从其组织中取得DNA样本。这个更直接的分析结果证明,那条内裤和手帕上的DNA的确是汉若提的。这个家族决定作最后的挣扎,仿效当时成功的辛普森辩护案,宣称样本来源处理不当,遭到污染。但是这次的首席法官不像辛普森案的陪审团那么容易被说动,他立即驳回他们的主张,宣称:“DNA证据已毫无疑问地证明汉若提就是凶手。”

通常最反对重新调查案件的人是地方检察官,他们好不容易赢得判决,自然不愿意在定案后再度接受检验。但有时顽固反而会招致反效果,如果检察官已经知道遗传证据可以使一个案件定案,他们也该体认到,DNA证据是让定案的案子不致翻案最可靠的方法。拉古尔(Benjamin LaGuer)的案例就证明了这一点。他1984年因为在马萨诸塞州伍斯特(Worcester)犯下强奸案,被判刑40年,他坚称自己是无辜的,而且跟汉若提一样,引来一群有钱有名的同情者,这些人在2001年出钱安排替他作DNA样本分析。结果让他们大吃一惊拉古尔的确就是那名强奸犯。其实这也没什么好奇怪的,毕竟他面对的是40年的刑期,作这样的要求,就算没成功也不会更糟。讽刺的是,地方检察官办公室拖了两年的时间,才同意作DNA指纹鉴定。如同《圣彼得堡时报》(St. Petersburg Times)的社论所言:“事后想来,如果当初检察官不要浪费这么多时间争论,尽早同意作DNA检验的话,或许就可以更早享受‘我早就跟你说过了’的满足感。”

主张公民自由的人必定会反对在社会上广泛地运用DNA指纹技术,但很难否认的是,就那些曾历经刑事案件审判的人而言,无论他们受审的原因为何,对他们实施DNA采样对社会是件有用的事;因为,令人遗憾的是,那些历经刑事审判的人很可能会再度走上法庭。犯罪学的数据显示,那些犯轻罪的人后来有可能犯下更严重的罪;在佛罗里达州,有28%的谋杀案和12%的性侵害案,是由先前曾被判盗窃罪的人犯下的。这种累犯模式也见于白领阶级的罪犯身上:在弗吉尼亚州,22个被判伪造文书罪的人当中,就有10个因为DNA指纹鉴定而被查出涉及谋杀或性侵害案。要求像安然(Enron)、英克隆(ImClone)和艾德尔菲亚传播公司(Adelphia Communications)等公司的主管提供DNA样本,似乎不失为一种审慎做法。

有关单位现在已在致力扩大DNA指纹数据库。最近英国政府提出一项法案修正案,计划允许警方保留取自无罪开释的被告以及被逮捕但没被起诉的人的DNA样本,同时也允许有关当局保留自愿提供的DNA样本(例如警方在对某地所有居民进行鉴识时釆集的样本,如同纳伯勒村的例子)。修正搜集规则后,三年内将会使警方数据库里的记录增为三倍。在美国,现在已有19个州搜集了所有重罪犯的DNA样本,而不仅限于暴力罪犯。

我认为每一个人都应提供DNA样本,这并不代表我不重视个人隐私或遗传信息可能被不当使用的问题;如同先前所说,在担任人类基因组计划的首任主任时,我曾拨出相当可观的经费,研究在临床上应用遗传信息所涉及的这类问题。但刑法审判完全是另一回事。我估计,DNA采样所能带来的潜在社会利益,远超过它们遭到滥用的危险。既然要享有生活在一个自由社会的利益,代表我们都必须作出一些牺牲,那么只要我们的法律能明智、严格地管控取用这些资料的途径,牺牲这种特殊的“隐私”,似乎不能算是一个不合理的代价。坦白说,与其担心政府“老大哥”未来有可能仔细研究我的遗传指纹,以便用于某种邪恶的目的,我反而比较担心某个危险的罪犯会被释放,可能又去犯下更大的罪行,或某位无辜的民众会在监狱里受尽折磨,只因少做了一个简单的DNA检验。

我们仍会继续听到反对搜集DNA信息的声音,而且它们经常来自最令人意想不到的地方。在纽约市和澳州的塔斯马尼亚州,议员们曾经提议警员全体人员都必须提供DNA指纹。这么做的逻辑很简单:留下警方的DNA记录,在调查案件时,可以立刻排除掉他们本身的DNA。但这两地的执法人员却都谴责这种做法。这些人应该是最支持法律的,而且DNA指纹技术的广泛运用只会对他们的工作更有利,竟然会在事关自己的DNA时就釆取反对的态度,这实在令人感到惊讶。我怀疑这大概也是一种不理性的结果,如同基因改造食物的情况,DNA在一般民众心目中,散发出一种类似“巫毒”的氛围,神秘又可怕。由于对复杂的遗传学不了解,民众很容易产生最深的疑惧和朝阴谋论的方向想。我希望他们在了解这些问题后,对于广泛运用这种强大有利的新科技的疑虑会消失。

舍克和诺伊费尔德在他们的著作《千真万确的无辜》(Actual Innocence)一书的序言中曾说:“DNA检验之于司法,就像望远镜之于星星;它不是一堂生化学的课程,也不是要呈现出放大镜下的奇观,而是一种看清事实真相的方法。”这又有什么错呢?

把嫌犯混在一群人中,排成一行让受害人或目击者去辨认。——译者注