千百年来,也许数百万年来,人类彼此讲述着故事。他们围着篝火讲故事;他们在从一个小镇走到另一个小镇的旅途中,讲述每天发生的故事;他们通过电子设备,给另外一些观众和听众讲故事。人类在不停地讲故事,是因为那些故事都是他们不得不去讲述的故事。

6.1 每个人都喜欢好的故事

当人们被问及:“一个酒精成瘾、每天五分之一的时间都在喝酒的网球明星,赢得8个月后一个大型锦标赛的可能性有多大?”,他们十有八九会认为非常不可能。如果问另外一些人“一个酒精成瘾、每天五分之一的时间都在喝酒的网球明星,一月后加入一个戒酒协会,并戒掉了酒瘾,然后赢得8个月后一个大型锦标赛的可能性有多大?”,大多数人会认为有一定可能性。

然而,对于酒精成瘾且每天五分之一的时间都在饮酒的明星而言,第一种结果(赢得锦标赛)比第二种结果(参加戒酒协会,并戒掉酒瘾,且赢得锦标赛)在逻辑上更可能发生,三个事件同时出现的概率肯定小于其中任何一个事件单独出现的概率。仔细想想就能意识到,这位明星在不参加戒酒协会的情况下,可以通过多种方式赢得锦标赛(比如,自己戒掉酒瘾,向其他选手行贿,或者仅仅是运气非常好)。因此,“赢得锦标赛”这一事件肯定比“参加戒酒协会,并戒掉酒瘾后,再赢得锦标赛”这一系列特定事件出现的可能性更大。然而,参加戒酒协会这一事件将各个部分串连起来成为一个故事,形成了一个看似合理、具有一致性和说服力的情境(Heath & Heath,2007)。

人类或许是最特殊的动物,他们可以为自己所处的情境创造一个心理模型,并且那些情境模型经常以故事的形式呈现(生物学家Stephen Jay Gould 曾把人类描述为“讲故事的灵长类动物”)。与人类心理的其他基本特征类似,故事建构在判断与决策中也发挥着作用。情境或者故事呈现的是当下通过因果关系粘合在一起的连续事件——这种“粘合剂”大多是建立在以目标为行动导向的人的动机和意图基础上。通常故事以简单的线性因果链条出现——丢失了钉子使得马没有了蹄钉,没有了蹄钉导致马变跛,马变跛导致信息传递延误,信息传递延误导致军队没有做好战斗准备,没有做好战斗准备导致侵略者获胜,侵略者获胜导致国家战败,国家战败导致君主失去了王位……

6.2 合取概率谬误

人们相信多个事件联合发生的可能性要大于各独立事件,Tversky和Kahnemay(1983)将这种信念称之为合取谬误(conjunction fallacy)。更确切地说,应是合取概率谬误(conjunction probability error),基于代表性偏差的“琳达是女权主义出纳员”的身份类别判断谬误即是它的典型范例。在上述“酗酒网球运动员”情境的判断中也会出现相同的谬误。Tversky和Kahneman提供了另外一个情境判断的例子来解释该现象。他们向大学生呈现如下情境:

约翰P.是一个谦恭温顺的人,42岁,已婚,并育有两个孩子。邻居们认为他温文尔雅,却又有点诡秘。他在纽约拥有一家进出口公司,频繁穿梭于欧洲和远东地区。P先生曾因为走私钻石和稀有金属(包括铀)被判6个月监禁(缓期执行)并罚处大笔罚金。目前,他正在接受警方的调查。

根据发生概率的大小对调查结果中的下列描述进行排序。请注意各种可能性描述,正确结果不止一个。用1代表最有可能的描述,2代表其次可能,以此类推。

● P先生是一个恋童癖;

● P先生从事间谍活动,并出售机密文件;

● P先生是一名吸毒者;

● P先生杀害过一名雇员。(p.306)

一组86名本科生对以上描述进行排序。另一组的86名学生则对另外一份描述进行排序(这份描述将最后一个句子替换为“P先生杀害过一名雇员,以阻止其报警”)。尽管事实上增加特定动机降低了事件发生的可能性(类似于第5章中提到的“琳达是女权主义银行出纳员”与“琳达是银行出纳员”的比较),但是人们对联合事件(“为阻止其报警而杀了他”)的排序(平均可能性排序为2.9)却高于对单纯的“谋杀事件”的排序(因任何可能的理由而杀害他,平均可能性排序为3.17)。

假如我们一开始就知道P先生杀害了一名雇员,那么在“为了……而杀害一名雇员”的描述中则必须将“杀害一名雇员”与作为理由的“为了”区分开来。因为多个原因的联合看起来会比单个原因发生的概率更高。比如,对于一个人为什么感到非常寒冷,人们认为他身处摄氏零度以下的户外要比单纯的身处户外(也包括夏季的户外)更为合理。

Tversky和Kahneman(1983)还发现,内科医生在关乎“生死”的情境下做出的症状判断和诊断结果中,也存在合取概率谬误,详情如下:

一位55岁的妇女患有肺动脉栓塞(肺部的血液凝块)。请问她同时伴随下述症状的可能性有多大?

● 呼吸困难和部分偏瘫;

● 小腿疼痛;

● 肺膜炎性胸痛;

● 昏厥和心跳过快;

● 部分偏瘫;

● 咳血(Tversky & Kahneman,1983,p.301)

调查的32名内科医生中,91%的医生认为,联合两种症状(例如:呼吸困难——可能伴随的症状,和部分偏瘫——不大可能伴随的症状)发生的概率要比单独呈现的不大可能伴随的症状更高。两种症状的结合,在医师的心理形成了一个前后一致或更好的解释。

6.3 从解释到判断

合取概率对理性的违背是广泛的。当我们设想未来时,想象的内容倾向于符合我们自身的知识架构。我们设想的许多情景是若干个特定事件的联合,因此,我们会认为该情景发生的可能性更高。同理,这种信念也是自动形成的。人类的思维过程有一种视觉化的倾向,我们对于未来的预期会通过“看到”自己和他人可能会做什么来实现。因此,人类的想象是相当具体形象的。我们知道,几乎没有任何事情会精确地像我们想象的那样成为现实,但这并不会阻止我们按照一定的序列构建关于未来的生动情景。只有再三考虑,对单一事件发生的概率进行评价,这样才有可能避免合取概率谬误(结论可能有些出乎意料,即避免合取谬误在于以独立的方式评价事件发生的概率,而非以整体、序列的方式评价)。

情景或情节构建过程及其决策判断结果如图6.1所示。构建故事(至少要反映事件之间的因果关系)是很自然的,我们可以将其看做一种自动化的认知能力,就像个体的频率登记、记忆识别、相似性判断等自动化过程一样。Roger Schank和Bobert Abelson(1995)曾经给出一个有趣的论断:几乎所有的日常知识,从计算能力到鲸鱼是哺乳动物之类的知识,都以叙事形式存储于记忆之中。这说得可能有点远了,但是,记忆中的海量知识是以故事或与故事相关的形式表征的。维系情境模型的这一基本认知功能将我们置于当下的情境,为行动作准备,整个过程都由叙事格式所主导。经验是按照时间顺序排列的一系列事件,它是我们总结过去、放眼未来的认知格式。

当然,我们为自己预测的事件(或者判断过去事件)寻找恰当理由的这一做法并不值得惊讶。当获得某主力队员受伤、公司聘用了新CEO、某某是个瘾君子等信息时,尽管信息仅限于此,但是我们仍可以有足够的理由做出自信的预测。人类总有一种想要解释发生在身边的各类事情的冲动,该冲动体现了一种一般适应性的习惯——维持当前情境中有用的、有助于生存的心理模型。但许多预先编撰的情景或情节也很容易进入到我们的想象中,这是因为它们可能对应着我们头脑中的某些原型脚本或是某些过去的经历,从而提高了它们的可得性。[此类可得性(availability)并不一定基于事件发生的实际频次,详见第5章]。在这里,可得性指的是我们通过想象可得到的,而非事实上可得到的,因为从逻辑上推论,我们对联合事件的体验频次不可能高于单个事件。尽管如此,想象力对我们的情感、思维和行动起着决定性作用。

一个故事的可信度与其各个情节发生概率的大小是一致的,各个情节可信,则整个故事也必定可信。完整、详实且合乎情理(与其他故事有关或者与我们对人类动机以及自然因果关系的认识一致)的故事均是有影响力的故事。下面的两个例子似乎是合理的:埃及艳后极具吸引力的外表能让古罗马最有权势的两个男人为之疯狂,像热血青年一样地彼此争斗。同样,24岁的美女实习生能以美色让美国总统(当今世界最有权势的男人之一)拜倒在其石榴裙下。

图6.1 解释-构建过程及其对判断和决策的影响

如果一个故事的内部情节能构建出良好的整体框架,如果它们与我们熟悉的叙事图式比较匹配,那么这个故事就更容易使我们相信。比如,前文中的酗酒运动员通过参加戒酒协会,恢复了正常状态,并最终获得比赛胜利的叙述,就是一个很典型的关于康复、失而复得的故事。故事情节的连贯性会使人们过高估计故事的真实性及其发生的概率,而导致高估的原因有以下三个方面:

第一,尽管每个事件都有可能发生,但它们的组合并不一定会发生。事件1,2,…k共同发生的概率为p1×p2×…×pk,这里p1表示事件1发生的概率,p2表示事件2发生的概率,p3表示事件3发生的概率,依此类推。(p1×p2×…×pk 的结果是比较小的,尽管每个pi可能都不小,比如0.90×0.80×0.85×0.80×0.85× 0.90 = 0.37,但在这组数据中最小的0.80都比0.37要大。)依靠单个“有代表性”的概率(平均为0.85)去估计一组数列,多数人都会大大高估这组数列的概率。事实上,即使各个独立事件不能组合成一个合理的故事,但联合事件发生的概率还是会被高估,例如,判断赌博老虎机上赢得四枚红心的概率。行为研究表明这种高估概率的现象来源于锚定-调整(anchor-and-adjust)评估策略。人们的判断首先被其中有代表性的个体事件发生的概率锚定(例如老虎机上赢得一枚红心的概率),然后,由于调整不足而导致对整体事件发生概率高估(见第4章)。

第二,想象力作为一种认知性影响因素,既会使人们高估独立事件的发生概率,更会导致对整体事件或联合事件的高估。事实上,人们对于整体事件的想象会促使他们更愿意相信联合事件发生的概率高于独立事件。P先生的故事就可以说明这个问题,人们相信,他因某一特定动机犯下谋杀罪的可能性要高于因任意动机犯下谋杀罪。

第三,在运动、犯罪和医疗保健等诸多领域中,当一些富有戏剧性的巧合发生时,人们倾向于去关注、重复和记忆它们,致使可得性增加,从而导致人们放大和高估联合事件发生的概率(见第5章)。

6.4 司法情景:最好的故事在法庭中往往会胜诉

在不算太久之前的一次备受瞩目的审判中(Silkwood v.KerrMcGee Corp.,1984),著名律师杰瑞·史潘赛给陪审团讲了一个故事:动物园的饲养员由于粗心大意忘记锁笼门,使得一只凶猛的狮子逃出铁笼袭击了一名妇女。饲养员这样玩忽职守的故事,让陪审员们进一步了解了案件中被告的所作所为——据说该公司曾使员工遭受放射性元素钚的污染。最后,陪审团判决该公司支付1千万美金的赔偿金以示惩罚。由此可见,陪审团的决策主要依赖于他们所听到的故事,以及在审判过程中知悉的那些证据。

优秀的律师知道好故事能够打赢官司。著名律师海恩斯(绰号“赛马”)就曾说过:“会讲故事的律师才能打赢官司”,他不止一次向辩护律师们建议:“要想在谋杀案件的审判中获胜,最有效的办法就是让陪审团相信死者在整个案件中是死有余辜的。”安东尼·阿姆斯特丹是另一位富有传奇色彩的律师,他分析了辩护律师的陈词记录文本,发现辩护律师们往往采用两种方式陈述案件:第一种是关于细节的故事——犯罪现场发生了什么;第二种是关于审判的故事,他们非常重视陪审团在故事叙述中发挥的作用(Amsterdam & Hertz,1992)。在辛普森谋杀案的审判中,玛西亚·克拉克作为起诉人做了最后陈词,原原本本地总结了案件的经过,包括完整的时间表。相比之下,辩护律师约翰尼·科克伦则力劝陪审团,在法庭上有义务保护那些受迫害的少数种族,甚至为他们复仇(Hastie & Pennington,1996)。

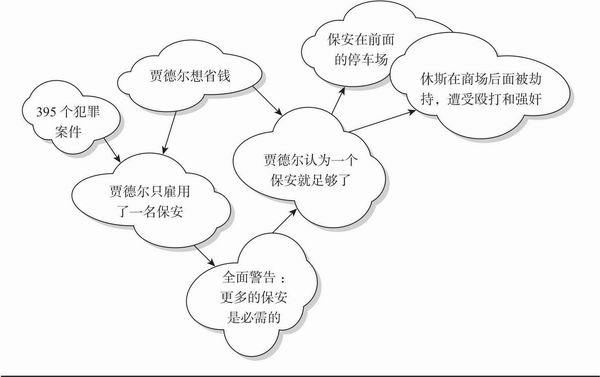

陪审团决策的核心认知过程就是故事建构(story construction),即对争议事件做一个概要叙述。该假设的关键在于,陪审团所构建的故事(他们相当审慎地去拼凑历史真相)决定了他们的判断。当你问任何一名陪审员为什么会做出某种裁决时,多半会得到这样的答复:“让我告诉你发生了什么……”。Nancy Pennington和Reid Hastie(1991)采用会聚测量(converging measures)法,对数百个模拟陪审员在案件裁定前后的思考内容进行“认知快照”(cognitive snapshots)。他们发现,叙述故事的结构始终是陪审员记忆结构的最佳概括。以一个众所周知的民事诉讼案为例:一名商场员工在下班去停车场的路上受到殴打,她起诉雇主并要求赔偿。图6.2的网络图呈现了模拟陪审员对证据的认知表征。值得注意的是,审讯证据几乎从来都不会按照案件发生的原有时间顺序被呈现给陪审员。因此,陪审员需要依据自己的理解重新整理证据,形成记忆结构来重现事件的原始时间顺序,如图6.2所示。这个诉讼案件从一开始就被定下了一个基调——强调遭受残忍殴打的受害者的权益——该购物中心员工下班后去停车场的过程中遭到袭击。该审判比较复杂,其争议的焦点在于商场雇主是否因疏忽而没能安排更多的保安以防止类似事件的发生。虽然模拟陪审员们听到的证词非常混乱,不按案件发生的原始顺序排列,但他们都会以适当的历史-时间顺序来记忆这些证据。

图6.2 一名陪审员根据对民事诉讼证据的理解和解释所构建的故事结构图(Jardel Co.v.Hughes,1987)

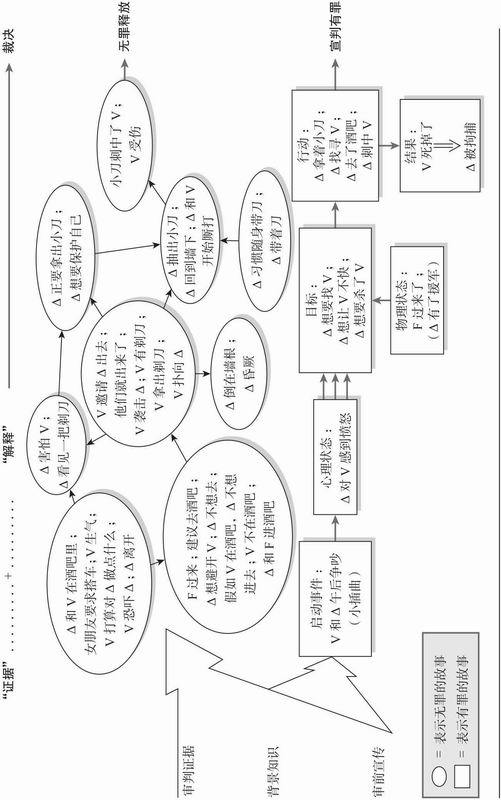

然而,一个更为重要的发现是,做出不同判决的陪审员确实有着不同的心理表征。黑斯蒂等人(1991)的研究表明,在陪审员对法律纠纷中所看到和听到的证据进行综合分析的过程中,通常会有至少两种截然不同的诠释(否则这个纠纷也不会上法庭——超过90%的刑事案件和民事诉讼案件在上法庭前就已达成认罪或和解协议——大概是因为某一方或其他人没有足够的证据来做出一个看似可信的陈述)。不同的陪审员可能会对案件建构出不同的故事,从而做出不同的裁决。至少,他们在做出不同裁决之后,脑海所保留的故事是不同的。图6.3对这种情况进行了归纳(以一个刑事案件为例)。首先,陪审员会根据案件证据构建一个故事(一般情况,每个案件会构建一到两个,最多不超过三个故事)。其次,在审判末了,陪审员可以从法官的指导中了解到一些可被采取的裁决。最后,陪审员将其构建的故事与可能被采取的裁决进行最佳匹配,并依此做出决策。彭宁顿和黑斯蒂也发现,那些拥有更完整、更具体、更独特故事的陪审员对自己的裁决有信心。

图6.3 做出不同判决的陪审员构建的故事:无罪的故事和有罪的故事

在辛普森谋杀案中,欧洲裔美国人和非洲裔美国人对判决结果所持有的截然不同的反应,更能说明故事对案件判决所起的强大影响(甚至于陪审团和辩护律师团里的反应也显现出种族差异)。我们认为,陪审员的种族会影响其是否接受辩护团所讲的故事(这个故事声称种族主义警察马克·弗尔曼虚构了犯罪证据)。相比于欧裔美国人,有更多的非裔美国人认为含有警察的行为不良和偏执的故事是可信的。许多非裔美国人及其亲属以往在与司法部门打交道时得到过负性体验,甚至遭遇过种族歧视。非裔美国人了解到的一些故事是,种族主义和警察暴行更多地针对少数族群,而更少针对欧裔美国人。拥有上述的经历、信念和相关背景,使得非裔美国人更倾向于以这种方式解读案件:警察捏造和布置了关键的犯罪证据。(为了努力发现欧裔美国人版的“种族主义警察”的刻板印象,本书其中一名作者对其同事进行了访谈,调查他们是否曾遭遇权力部门的不公平或偏袒待遇。结果怎样呢?不公平待遇的来源竟然是美国国税局官员!在以白人和中产阶层为主的调查样本中,几乎每个人都声称他们的噩梦来自于那些过度热情的所得税审计员。)

Nancy Pennington的研究(Pennington & Hastie,1991)生动地说明了故事建构对陪审员判决所产生的影响。表明了证据呈现顺序的重要性。在时间顺序上,当证据的呈现与事件的发生保持一致时,故事更容易被构建(故事顺序组)。而当它们不一致时,故事就较难被构建(目击者顺序组,证据呈现顺序与原始审判中目击者呈现证据的顺序相同)。结果正如预期,当原告以故事顺序呈现他们的证据,被告以目击者顺序呈现时,陪审员更有可能裁决被告有罪(78%的陪审员认定被告有罪);但是,当原告以目击者顺序呈现证据,而被告以故事顺序呈现时,陪审员则不太可能认定被告有罪(只有31%的陪审员认为有罪)。两种情况下定罪率的差异高达40个百分点(我们并不认为证据呈现顺序在实际审判中会有如此大的效应,但是,我们相信这个效应确实存在于实际审判中,所以建议律师们还是要把故事讲好。要像杰瑞·史潘赛、“赛马”海恩斯还有约翰尼·科克伦那样才能打赢官司)。

这种基于情景的判断非常微妙,其中一个原因是:故事通常别具一格,不会有多种解释或多个版本。在Pennington等人(1988)关于陪审员决策的研究中,诉讼一方是否有理取决于证据的呈现顺序。而这些证据中既有支持己方的,也有支持对方的。这个研究结果暗示,陪审员依据证据所构建的故事概要不止一个,而其中最好的故事的独特性及其精髓是陪审员决策的基础。基于审判制度的惯例,决策者几乎都需要构建多个故事。但是,我们猜测,日常生活的大多数情况下,只要有一个构建的故事成为决策基础,人们就不再构建其他故事了。

人们在构建和评估一个故事时,确实会利用故事的各个组成成分构建多个版本(这种推理形式叫做反事实思维,它指的是根据已经发生的既定事实想象其他的可能性——即皮亚杰所谓的“科学推理”,本书其他部分对此也有所论述)。比如在Jardel Co.v.Hughes的案子中,区分那些认定商场业主应承担责任和不应承担责任的陪审员的一个关键推断是:假如增派额外的保安去保护员工,可能导致的结果是什么。有的陪审员分析:“假如有更多的保安,强奸事件就不会发生”,进而认为商场业主应该承担责任。毕竟,假如业主们不那么吝啬,假如他们肯多花点钱,多雇些保安,那么这个袭击就不会发生了。另一方面,有的陪审员却认为:“就算有更多的保安,强奸事件仍有可能发生”(在一个大商场中,如果要做到完全保护,需要一支数量庞大的保安队伍,这是不可能做到的),因此认定业主不应承担责任。在法律用语中,这类推断是对因果关系的假设性检验(倘若没有……,要不是……)。而一位哲学家可能会通过验证一个待定原因(保安的匮乏)是否是一个结果(Hughes遭受袭击)产生的必要条件来说明因果关系是否成立。因此,尽管在任何情境下,一个故事总会以某种趋势来主导我们的心理表征,我们在构建这个故事时通常也会考虑各种可能的成分和情节。当故事的某些方面不能确定时(如一个陪审员无法判断增加保安是否可以防止强奸),这种局部的不确定性会泛化到整个故事,从而降低了人们对整个故事的信心。

后续研究提出了对抗辩制审判中关于审判策略的一些实际问题。比如,在许多刑事诉讼中,原告只提供一个故事,辩护方便会抨击这个故事的可靠性,从而“提出合理质疑”(一些愤世嫉俗的律师认为这种辩护策略是“在陪审员的心智中编织‘疑云’,然后给其贴上‘合理质疑’的标签”)。在这些单方诉讼中,陪审员只构建一个故事,单个故事与判决类别的一致性和匹配性决定了陪审员对裁决的信心。在这种情况下,与其提出一个糟糕的辩护故事还不如不提。事实上,当辩护方的故事比较单薄时,即便起诉方的故事也同样单薄,后者也会得到陪审员的支持,使陪审员最终更倾向于做出定罪的判决。这个结果再次表明,当有多个故事被构建出来时,故事与故事间的相对独特性因素就显得尤为重要了。

另一种观点强调审判策略是一门学问。当在案件辩论中需要采用某种叙事策略的时候,律师在开场白中就要向陪审员编织自己的故事。若故事事先被启动,并且已灌输到陪审员的思维中让其依此去解读案件的证据,那么判决与故事的一致性就会得到提升。但是,Gerry Spence(1994)告诫我们:“我总是会以一个故事作为开场白。可是最好能够证明你的故事是真的,即使陪审员相信你,一旦他发现你不能告诉他一个完整的故事,那么他就不会再信任你了。”

6.5 有关我们自身的情景

人们普遍认为,在精神分析流派的临床医生中,弗洛伊德式分析学家的来访者会做弗洛伊德式的梦,荣格式分析学家的来访者会做荣格式的梦(行为治疗学家的来访者有快速眼动,除此之外没有其他的东西值得一提)。延伸一下,我们可以认为,弗洛伊德和荣格式分析学家的来访者分别引导了这两个学派的发展历程。这一延伸稍许有点令人不安,因为它暗示,那些对于来访者来说非常有益的见解也许是由来访者与分析学家共同创造的(对于未知和不可知有效性的创造)。关于回溯性的甚至是被压抑的记忆本质方面的研究进一步扩大了这一可能性,这类记忆所具有的可塑性暗示,仅仅与治疗专家一致并不能说明判断的准确性(Campbell,1998)。治疗过程会不会在一定程度上,甚至在很大程度上都是针对来访者的生活创造的一个好故事?如果是这样,这类“故事”在有助于培育自由和负责任的选择的同时,也具有阻碍作用。

“叙事性事实”的概念与许多心理治疗背后的基本原理是一致的。这些疗法认为,来访者对其生活的呈现方式(叙事性)是理解其适应性不良行为的关键。治疗专家在治疗中的主要目标,就是把来访者的生活故事重构成一种更合理、更具适应性的叙事。弗洛伊德最初认为适应不良行为是由实际的生活事件引起的,但后来却发现,他的几个来访者都具有一些不可能发生事件的虚构记忆。因此,他意识到那些关键的、可能成为“病因”的事件可能根本没有发生过。因此,治疗的目的不仅仅要唤醒实际发生的事件的回忆,同时也要去重构一种更加具有适应性的故事,即便这类故事与现实和历史真相不完全一致。这种更具有适应性的生活故事旨在帮助来访者接受他们过去的痛苦,把这些痛苦看做过去事件所带来的正常结果,最终促使他们放弃这个行为。(Paul van den Broek和他的同事Richard Thurlow[1991]曾从实验室研究及认知心理学的角度,全面论述了叙述性自传重构在心理治疗中的作用。)

自我会随着个体从童年到成年的发展而不断变化,在讨论这一自然发展过程中“自我发现”的问题时,James March(1972)指出基于重构生活故事的疗法是存在问题的:

模型中的这一想法可以为个体的自我剖析提供一个稳定的基础。坚持“形成性发展”假设的人似乎更倾向于认为,有关个体同一性的问题是一种对已存在的“真实”自我的“发现”过程,而非去“创造”一个“有趣”的自我。这种发现的观念是与成年变化相违背的。

通过他们创造的归因,如此这般的发现便成为了一种语言或词汇上的自我束缚。例如,“我已经接受自己是一个自恋狂这一事实”这一归因会导致自我放纵(“我能做什么呢?毕竟,我是一个自恋狂,并且确实如此”),以及对他人不切实际的投射。认知导向疗法的艺术正是建构出具有适应性的生活故事。(精神治疗学家Donald Spence充分发展了这一理论,他撰写的《叙事性事实和历史真相》成为当代精神分析理论中里程碑式著作。)

人们在重构自己过去是什么样子的过程中会产生偏差,这一研究结论也暗示我们,创造和重构连贯的生活故事存在潜在的负面效应。在本章的最后我们将会说明,自传体记忆会受我们当前的态度、信念和情绪所支配。

当我们审视自己的生活时,如果我们认定某种个人情景很有可能出现在我们身上,那么,与之相关的所有必要元素都会出现,包括源自家族神话、文化信仰、文学、戏剧、电影以及电视的刻板印象。而对于职业心理治疗师和精神病学家来说,这些元素则来源于教科书中传播的历史原型,或者是与爱好者或专业人士的接触和交流。这些来源都为我们的娱乐、教育和生活应用提供了丰富的元素。因此,一些主张“我们经常会实现预设的生活脚本”这一观点的心理学家大受欢迎也就不足为奇了[例如,Grie Beme广为流行的著作《人间游戏》(1964)]。

6.6 难以想象的情景

你认为在接下来的12个月内,北美洲洪水泛滥造成1 000人溺死的概率有多大?现在,请考虑在接下来的12个月内,加利福尼亚州发生地震引发了洪水,进而造成1 000多人溺死的可能性有多大?或者,在接下来的12个月内,墨西哥海湾热带风暴导致海岸线洪水泛滥,进而造成1 000多人死亡的可能性有多大?更加具体、有因有果的故事显得更有说服力,更有可能发生。一场灾难性洪水发生的原因有许多,但是提供一个生动的情景可以增大人们认为其发生的概率。当然,这是我们的“老朋友”合取概率谬误——逻辑上而言,越是具体的事件发生的可能性越小,却被认为比范围更大、更抽象、更可能出现的事件发生的概率更大。

某些国家正致力于核武器的研发。其中的一个或几个国家可能由一些狂热分子所领导,这些人热衷于煽动像“9·11”恐怖袭击一样的自杀式行动。氢弹的体积现在仅相当于一个小孩子玩的雪橇,被偷运到纽约或洛杉矶是很有可能的。自杀或袭击狂热分子甘愿在爆炸中死去,因此往往很难追踪到他们。可能在没有任何形式预警的情况下,一个城市就消失了。各种恐怖组织声称对此负责(这种负责实际上也是虚张声势)。市民的生活随着城市一起消失,国际核战争不再遥远。

生动吗?是的。恐怖主义者消瘦、肤色黝黑、易激惹且长着大胡子。[实际上,这一情景最初是道斯(1988)在本书的第一版中描述的,也是1998年的电影《全面围攻》剧本的基础。]

可能吗?非也,但也并非没有一点可能性。事实上确实有成千上万的情况会导致核毁灭。核武器的可得性、精确性以及投递速度的逐年递增都切实存在,而我们却只关注了其中的几种可能情景。比如,学习决策课程的学生大约60%相信“在未来的25年内,由于中东危机,美国与一个阿拉伯国家之间爆发核战争的可能性,比由于其他任何原因发生核战争的可能性都大。”进一步而言,当我们只专注于几个情景时,我们会因为(只是)对它们有一定的防备而形成一种错误的安全感。如果某情景的头一个事件没有发生,我们便会相信该情景的其余部分也不会发生(正如我们之前所确信的网球明星一定会参加匿名戒酒会,然后戒掉酒瘾进而赢得锦标赛)。认为像核战争这样的事情只会在特定情景的情况下发生,这是一种短视、非理性的思考方式。

每年发生核战的概率有多大?我们认为这个概率并非是仅仅用单一的数值而不采纳其他任何信息就可以估计的常数。为了分析方便,我们假定1960年到2000年之间发生核毁灭(实际没有发生)的概率为1/3。这意味着,假设每年发生核战的概率为常数p,并且这些年之间核战的发生是相互独立的(基本符合现实),则(1-p)n =2/3,可得每年发生核战的概率p=0.01。因此,如果p为常数,那么下个世纪发生核战争的概率为2/3(1-0.99n)。但实际上p并非一个固定不变的数值。举例来说,如果我们接受p 为1/3这个假设的数值,自此之后每过40年p值就会翻一倍,那么人类在下一个40年内不发生核战争的概率只有0.44。

对于核战概率的分析还应该包含正面的信息:任何能够降低核战发生概率的东西,哪怕数量很少都是有价值的。比如,假设每年发生核战的概率为0.02。正像之前指出的那样,下一个40年不发生核战的概率只有0.44(假设它是恒定的,并且每年都是相互独立的)。现在假定某种已达成的国际协定使这一概率降低了1/3,即每年发生核战的概率下降为0.0133,那么,下一个40年不发生核战的概率则为0.58。

如果你认为上述的概率的降低不太重要,那么请看下面的这一情况:

一个桶里面有100个球,44个绿的,14个蓝的,42个红的。每次随机取出一个球。请从以下两个选项中选择:

如果抽中绿球,你将赢得10 000美元。如果抽中蓝球或红球,你就会丧命。

如果抽中绿球或蓝球,你将赢得10 000美元。如果抽中红球,你就会丧命。

你会选择哪一个呢?当0.58与0.44之间的概率差异以这种方式呈现出来时,显然0.58更可能。(但不幸的是,人们倾向于以比率的形式去评估概率差异的重要性——例如,抽烟者相对于不抽烟者的“死亡率”——而非以实际差异的形式。)

我们的同事Paul Slovic曾强调以概率的方式去减少核战争以及其他社会和个人风险。小间距之间的微小概率差异可以在大间距上产生大的差异。正像Paul Slovic指出的那样,情景思维会再次阻碍概率评估。对于大多数人来说,理想的局面是所有有能力生产核武器的国家能够共同达成协议,在技术上将核武器控制在一定的水平,使各国都无法草率或随意地使用核武器;而最遗憾的局面是国际冲突进而引发战争。接下来的几十年之内可能发生的这些情景,会在人们的头脑中形成生动的、扣人心弦的画面。因此,当我们忽视了可以小幅度降低每年核战发生概率的政策因素,我们便夸大了对抗和总体协议发生的概率。

解决问题的第一步是仔细考虑问题。情景思维的主要问题在于,它会使思考者从更宽泛、更系统的决策情境中转移注意力,仅聚焦于某一个或少数几个因果故事。情景思维会使人们在总体上高估了进入意识的情景的发生概率,而低估了事件以其他某些方式发生的长期概率。此外,记忆和推理存在一种普遍的倾向,会产生偏差以便于使情景的主题与理论相一致。本书想要传达的一个主要信息就是,理性分析要求对情境和可能结果进行系统全面的表征,以便评估事件发生的重大潜在概率。

我们认为,概率(以及一些其他统计量)是人类文明发展出来的用以处理不确定性及其他决策困境的最好工具。与陷进一些少数几个扣人心弦的情景细节相比,概率评估更加有效。此外,概率思维意味着可能性的微小改变往往具有巨大的长期效应。例如,假如我们必须要玩俄式轮盘赌,我们会希望有更多空的枪膛存在,然后去(生动形象地)想象子弹会在哪一个膛中。在第8章,我们将会探讨如何在不确定情境下进行清晰理性的思考。

6.7 后见之明:对过去的重构

人们关于复杂事件的记忆基本上是一个重构过程。正如小说家阿兰·罗伯·格里耶所说:“记忆属于想象。人类的记忆并不像计算机那样记录所有的事情;它属于想象过程的一部分,有点类似于创造发明。”回忆以一定的方式组织是为了便于理解现在,因此强化了我们关于过去如何决定现在的信念。总体而言,我们逐字逐句地编造了关于生活以及现实世界的故事,我们使记忆与故事之间相互吻合,这一点又强化了我们对它们的信任。通常是故事创造了记忆,而非相反。

Baruch Fischhoff通过一系列设计巧妙的实验指出,那些已经了解事件本质的人会错误地高估他们事先预测事件发生的概率[参见Hawkins & Hastie(1990)关于后见之明效应研究的综述]。在其最初的研究中,Fischhoff让人们在特定事件(比如美国总统尼克松于1972年访问苏联和中国)发生之前对其进行预测,然后再对自己预测的内容进行回忆。结果发现人们的回忆存在偏差,人们倾向于认为自己正确预测了实际发生的事情。其结果,正如Fischhoff指出的,我们对于已经发生的事情往往不再好奇,从而导致我们不能有效地从中学习。

David Wasserman、Richard Lempert和Hastie的一项研究指出了因果关系在产生后见之明效应中的作用。他们沿用了Fischhoff的实验程序,对比了实验组被试的预见性判断与另外一组被试的事后判断。他们给被试呈现一段简短的历史或小说中的故事(英国殖民者和印度当地的金矿企业发生武装冲突的后果),并要求他们在知道或不知道“真实”结果的情况下(他们采用了一种实验方法,使得事后判断条件下所有可能的结果在不同组被试看来都是“真实的”),评估各种结果发生的概率(例如,英国人获胜,得到金矿企业)。与Fischhoff的研究结果类似,他们也发现了明显的后见之明效应。甚至在要求被试预测像他们一样的其他人将给出什么样的概率时,该效应也同样存在。但更重要的是,Wasserman等人操纵了可以造成这一结果的不同原因的性质;在一半的事后判断条件下,结果被归因为有因果联系、有说服力的事件(更好的装备,训练有素的军队,以及对战斗地形相当熟悉的游击队等等),或者被归因为出人意料的天灾(一种非季节性风暴使得英国人的武器与战术均无法使用,风暴阻碍了游击队利用他们所擅长的地形知识等等)。结果是显而易见的:只有在被试能够生成具有说服力的因果解释,把原因与结果融合在一起的条件下,才会出现后见之明效应。

后见之明偏差的产生并非仅仅因为人们希望使自己自始自终都显得无所不知,某些时候,动机因素也可能发挥作用(比如一位气愤的朋友声称他预测到自己国家的球队将会输掉球赛,或者预测一匹黑马将赢得竞选)。实际上,人们在回忆自己曾经认为什么事情会发生的时候往往也会犯错误,即使要求他们尽可能准确地回忆,同样的结果仍会出现。一个典型的例子是,尼克松总统的前任助理约翰·戴恩在国会调查委员面前,被要求尽可能地回忆“水门事件”期间发生的真实事件(戴恩在1973年6月份提供证词的时候尝试去回忆1972年6月到1973年3月之间发生的事情)。戴恩详细列举了无数尼克松总统关于“水门事件”讨论会的事情以及其他政治事件。但在收集了这些证词之后,人们偶然发现,有许多类似的谈话内容曾被总统秘密录音。对比尼克松总统的录音与戴恩的证词,人们发现尽管戴恩的记忆非常准确,但是证词依然存在记忆错误与假象,几乎全都偏向于与戴恩当时作为证人描述的情境相一致,而非与原初事件发生时一致[以上分析由Ulric Neisser(1981)做出]。“渐进决定论”(creeping determinism)——借用Fischhoff的说法——已经得到很好的证明,而且导致后见之明偏差的主要决定因素在于,当我们知道了事情发生的结果之后,就会倾向于把我们的经历描述为一个具有前后一致性的故事。

有时候,当我们认为事情会产生变化时,即使后来变化并没有发生,我们却依然会回忆出发生了变化。为了使回忆与信念一致,我们会倾向于(无意识地)改变先前的记忆。例如,我们可以简单地夸大之前的事情有多么糟糕,从而强化我们关于改变后会更好的信念。例如,肯定有这样的时候、一个人在宗教信仰改变或者精神病好转之前,会处于非常糟糕的境地(我们都有感觉糟糕的时候),关于那些时期的记忆会保存下来,而事后的回忆正是围绕这些线索进行组织的。当一个节食者一点都没有瘦下来时,她可能会认为自己在进行节食之前更重——通过故意忘记自己先前的体重,以错误的记忆来为节食的“成功”提供证据。

实验证据表明,当我们相信改变已经发生时,我们会倾向于扭曲过去,以使之与改变相一致。Michael Conway和Michael Ross(1984)随机分配一批被试进入实验组参加一个旨在提高学习技能的项目;同时设置一个控制组,其中的被试自愿参与该项目,并被列入候选名单。在项目开始前后,分别对实验组与控制组进行测量——在两个时间点,要求被试评价其学习技能(你的学习时间的利用效率如何?你对自己记笔记能力的满意程度有多高?)以及他们花在学习上的时间量。实验的第二阶段,要求被试回忆在第一阶段中报告的关于学习技能与学习时间的内容。

在第一阶段实验中,实验组与控制组在技能、学习时间以及其他变量上都没有显著差异。两组都完成得一样好,尽管该研究中的这一学习计划本身并没有任何提高学习技能和学习成绩的作用。但当要求被试回忆这一计划实施之前(或他们被列入候选名单之前)的情况时,两组被试间竟然出现了显著差异。两组被试关于学习时间的回忆没有差异,但是关于学习技能的回忆却差异显著。参与计划的实验组被试在回忆他们参加计划前的学习技能时,回忆的结果比其初始报告的结果更差,而被列入候选名单的控制组被试回忆的结果则与初始报告的学习技能几乎一样。可见,参与计划的实验组被试夸大了自己技能的提高程度,使之与他们认为“该方法应该会提高学习技能”的信念相一致(由于参加了该计划而提高了技能)。他们不是通过夸大自己最终的技能,而是通过重构他们的记忆使之与他们的预期相符合,也就是说,他们重写了个人自传式记忆,以使其与自己当前的信念相一致。而被列入候选名单的控制组被试则没有这种歪曲记忆的行为。

心境也会影响回忆(见第5章)。同样的原理会发生在我们对自己生活的回忆中吗?从弗洛伊德开始,很多心理治疗师的一个基本认识就是,当前的痛苦源自童年的不幸经历,尤其是与父母的不良关系。但实际情况会不会是当前的痛苦以一种后见之明的方式选择和重构了童年记忆,以使其与当前痛苦状态相一致呢?Peter Lewinsohn和Michael Rosenbaum(1987)通过一个对一千多名市民志愿者的研究回答了这个问题。被试从普通人群(非临床抑郁群体)中招募,并被随机分入四组:非抑郁组(从来没有抑郁的人)、潜在抑郁组(3年内曾有过抑郁的人)、严重抑郁组和抑郁治愈组(曾经抑郁,但现在已经不抑郁)。研究者同时要求被试报告其父母的行为,以期探讨当前心境与关于父母的记忆之间的关系。主张“抑郁来自童年问题”的理论指出,有抑郁倾向的人与没有抑郁倾向的人经历了不同的童年,因此回忆就会不同;而强调当前心境会影响人们对过去事件的回忆的理论则指出,当前抑郁的人与当前不再抑郁的人在回忆上存在区别。也许关于父母的回忆会受到当前抑郁或者不抑郁状态的影响,又或者有抑郁倾向的人对于父母的回忆确实不同于非抑郁者。结果发现,那些把父母回忆成排斥性和无爱心的人受到当前心境的强烈影响,消极的回忆并不是有抑郁倾向者的独有特征:

尽管当前抑郁的被试把他们的父母回忆成更加排斥自己,使用了更多消极而非正常的管教方式;但抑郁治愈组的被试与从来没有抑郁过的被试,在回忆父母行为上并没有差异。类似地,那些在实验后不久变得抑郁的被试,他们与控制组被试在关于父母使用消极管教方式的回忆上并没有什么差异。(Lewinsohn & Rosenbaum,1987,p.617)

这项关于抑郁的研究很重要,因为它挑战了成年后的心理问题是由童年的不幸经历造成的这一论断。受到情绪的影响,记忆会产生偏差,那些痛苦的成人更倾向于回忆童年的痛苦事件。并且,如果一个人相信当前的问题可以在童年找到根源(或许是他们的治疗师这样告诉他们的),那么这一信念本身将会作为一个组织原则,更大程度地歪曲记忆(回忆上面提到过的Conway和Ross在1984年做的研究)。后见之明的偏差记忆强化了“三岁定终身”这一生命发展理论。

6.8 有些时候最好还是忘却

我们的心智的一个主要功能在于创建一个模型,以揭示我们当前处在什么样的情境。当一辆车在我们前面突然改变了行驶路线,我们会更新自己关于交通状况的心理模型以免被撞;当我们发现一个之前信赖的人实际上并不值得信赖,我们会调整自己关于那个人的心理模型,使自己即便身处困境也不会依靠他。为了使情境模型保持最新,我们就需要不断更新关于我们在哪里以及将要发生什么的想法。当我们必须为以后做出打算时,这一过程是具有适应性的。的确,我们应该还记得决策理论的基本原则,我们不用去理会沉没成本,而只需聚焦于未来的概率和效用以做出理性选择(见第1章)。但是,当我们忙于这种不断调整的过程时,我们就遗失了过去,发现很难重新找回过去所思甚至所做的事情。通常来说,这倒是件好事。

参考文献

Amsterdam, A.G., & Hertz, R.(1992).An analysis of closing arguments to a jury.New York Law School Review, 37, 55-122.

Berne, E.(1964).Games people play: The psychology of human relationships.New York: Grove Press.

Campbell, T.W.(1998).Smoke and mirrors: The devastating effect of false sexual abuse claims.New York: Plenum Press.

Conway, M., & Ross, M.(1984).Getting what you want by revising what you had.Journal of Personality and Social Psychology, 47, 738-748.

Fischhoff, B.(1975).Hindsight ≠ foresight: The effect of outcome knowledge on judgment under uncertainty.Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 1, 288-299.

Hastie, R., & Pennington, N.(1996).The O.J.Simpson stories: Behavioral scientists look at The People v.O.J.Simpson trial.University of Colorado Law Review, 67, 957-976.

Hawkins, S.A., & Hastie, R.(1990).Hindsight: Biased judgments of past events after the outcomes are known.Psychological Bulletin, 107, 311-327.

Heath, C., & Heath, D.(2007).Made to stick: Why some ideas survive and others die.New York: Random House.

Jardel Co.v.Hughes, Del.Supr., 523 A.2d 518 (1987).

Lewinsohn, P.M., & Rosenbaum, M.(1987).Recall of parental behavior by acute depressives, remitted depressives, and nondepressives.Journal of Personality and Social Psychology, 52, 611-620.

March, J.G.(1972).Model bias in social action.Review of Education Research, 42, 413-429.

Neisser, U.(1981).John Dean’s memory: A case study.Cognition, 9, 1-22.

Pennington, N., & Hastie, R.(1988).Explanation-based decision making: Effects of memory structure on judgment.Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 14, 521-533.

Pennington, N.,&Hastie, R.(1991).A cognitive theory of juror decision making: The story model.Cardozo Law Review, 13, 519-557.

Schank, R.C., & Abelson, R.P.(1995).Knowledge and memory: The real story.In R.Wyer, Jr.(Ed.), Advances in social cognition (Vol.8, pp.1-86).Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Silkwood v.Kerr-McGee Corp., 464 U.S.238 (1984).

Spence, D.F.(1982).Narrative truth and historical truth: Meaning and interpretation in psychoanalysis.New York: Norton.

Spence, G.(1994, November 29).Winning attorneys.New York Times, p.E1.

Tversky, A., & Kahneman, D.(1983).Extensional versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment.Psychological Bulletin, 90, 293-315.

Van den Broek, P., & Thurlow, R.(1991).The role and structure of personal narratives.Journal of Cognitive Psychotherapy, 5, 257-274.

Wasserman, D., Lempert, R.O., & Hastie, R.(1991).Hindsight and causality.Personality and Social Psychology Bulletin, 17, 30-35.