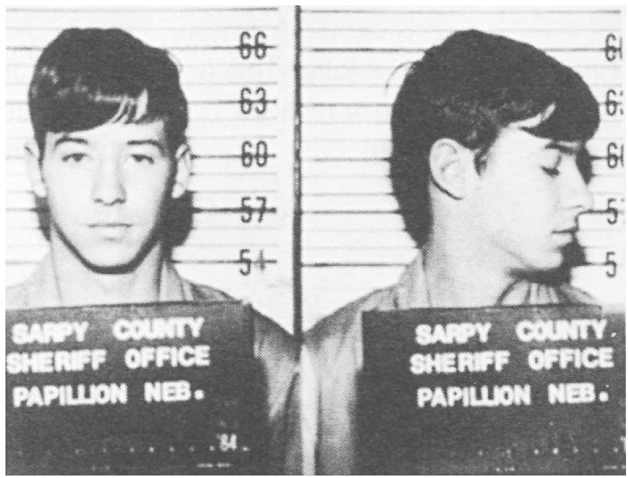

连环杀手约翰·朱伯特因在奥马哈残害了两个男孩而被刑拘

1983年秋天,我到母校密歇根州立大学去参加每年一度的刑事案件研讨会。9月的天气非常宜人,秋风瑟瑟,吹起满地的落叶,校园的景致美极了。研讨会结束后,我正准备走,突然接到办公室的一通紧急电话,接到这种电话就表示发生了重大案件,所以每接到这种电话都会叫我直冒冷汗。我的顶头上司对我说一个名叫丹尼·乔·伊伯里(Danny Joe Eberie)的报童死于内布拉斯加州的贝尔维尤,因为案发地点很靠近奥马哈,他要我立刻前往奥马哈协助破案。我二话不说听命前往。

我的记忆告诉我以前发生过两件类似的案子。一件是在大约一年之前,在德美音市也有一名男孩死于类似的情况,巧合的是,那次的受害人约翰尼·戈施(Johnny Gosch)和丹尼一样是一名报童。那个案子发生在一个周日的早上,戈施像往常一样挨家挨户送报,但后来就失踪了。联邦调查局介入了此案,但调查进展缓慢,戈施夫妇私下里对我们的调查表示很不满意,他们认为自己的儿子凶多吉少了。虽然我们在调查上尽心尽力,但结果显然不够让他们满意。在戈施失踪前不久,一名叫亚当·沃尔什(Adam Walsh)的年轻人也不见了。佛罗里达州警方当时要求联邦调查局介入此案,但被回绝了,调查局认为这是地方性案件,如果没有证据显示和别州的案件有关,是不会插手的。很快,警方发现了亚当残缺不全的尸体,并逮捕了一名嫌犯,车牌号不是本州的。这时联邦调查局就有充分的理由接手了。当时,亚当的父亲约翰·沃尔什很不合作,后来他告诉我之所以这么做,是因为最开始调查局拒绝介入此案,等他的儿子死了才来调查,他说事已至此,我们是否查出凶手对他们已不再重要。我很同意他的看法,调查局是应该尽早介入此案,以免更多的孩子遇害。

问题在于管辖权之争,而且联邦法律并没有针对连环杀手所立的条款,因此联邦调查局只有在案情涉及跨州犯罪或挟持人质时才会出动,否则就是越权。

这两个案子震惊了华盛顿,各州也都把辖区内失踪和被绑架儿童的案件上报,并把立法案提交到了国会。里根当政的时候终于通过立法,把谋杀、绑架和重大刑案列入了调查局管辖范围。因此,丹尼的案子发生后,无论是否涉及跨州犯罪,本局都义不容辞地开始侦办。

丹尼被列为失踪人口时,本局驻奥马哈分部的探员约翰尼·埃文斯(Johnny Evans)奉命到贝尔维尤附近的小镇查案,很快局里就命他在当地留守,协助侦办。埃文斯是典型的调查局探员,他仪容整洁、相貌英俊、心思细密、能力突出,为了侦破此案,埃文斯几乎不眠不休地调查取证,还要和当地警方、州警及军事当局搞好关系,好为日后的联合办案留下好印象。

案发两天半后尸体被发现了,我也就是在此时接到那通电话的,这还是我第一次进入谋杀案现场,这让我有机会看到第一手证据,以后再联络当地警方时也比打电话方便多了。实际上,这是我从教学转入刑侦的开始。

我和我的上司都认为我们对本案有实质上的帮助,因此上司让我尽快赶到,而我也乐于协助调查。此外,我觉得调查局介入此案是有目的的,因为这是新法通过后第一宗重大儿童失踪案,调查局想借此机会树立威信。从另一个角度讲,这也让我们部门的新手有了历练的机会,实际参与侦破工作的经验可比课堂上学来的有用多了。

我到奥马哈的时候发现当地大雪纷飞,但我急于赶路并没有携带衣物,在机场被冻得直打哆嗦。幸好萨皮县的警长帕特·托马斯(Pat Thomas)来接我,开车把我送到了贝尔维尤警局总部。当时已经成立了专案小组,有二三十个人正在警局里开会听取案情分析报告。埃文斯和我是老相识了,彼此十分熟悉,他是个优秀的探员,但此前负责的多是有组织犯罪、银行抢劫或跨州金融犯罪等案子,这是头一次侦办谋杀案,没想到就碰上了这么一个棘手的大案。

贝尔维尤是个典型的中西部城市,安静有序,居民收入不错,多是小康之家,生活品质堪称美国典范。案发当天,丹尼像往常一样很早起床、穿好衣服,他没有穿鞋子,尽管父母经常说他,但他还是喜欢光脚。之后他骑着自行车到城里的一家便利店拿了报纸,然后就开始送报。那时丹尼13岁,金发碧眼,身高5英尺2英寸,体重100磅,他的父亲是邮局职员,哥哥和他一样是个报童。

早上7:00,报纸管理人员开始接到附近住户的电话,投诉他们的报纸还没有送到。这名管理员出去看了一下,但没找到丹尼,因此他给丹尼的父亲伊伯里先生打了个电话。伊伯里找了一圈,也没找到孩子。后来询问得知,他已经把前三家的报纸送到,他的自行车就倒在第四家的篱笆旁边,其他报纸还放在袋子中,现场没有丝毫挣扎的迹象,他就这么消失了。

警方接到报案后立刻联系了联邦调查局奥马哈分局,最开始大家认为可能是丹尼的叔父和婶婶把他带走了,因为他叔叔的公司很缺人手,但很快就确认没有这回事。随后,警方开始在该地区展开逐家逐户的搜寻,到周三下午找到了丹尼的尸首,抛尸地点距离他的自行车约四英里,这里是一片荒草丛,离艾奥瓦州的边界线很近。

我到抛尸地点进行了勘查,也看了很多现场照片,但没有发现什么有用的线索。尸体旁边有一条小路,不过是一条死路,没有出口,附近有一个十字路口,其中一条路通往河边。这里的环境让我觉得奇怪,为什么凶手(也许不止一人)不把尸体扔到河里呢?那样尸体就会漂走,案件就更不容易被警方侦破。尸体的周围堆满了喝过的啤酒瓶,看样子附近经常有人开派对,凶手为什么会选择这样的地点抛尸呢?这里虽然杂草丛生,但从公路上还是能看到尸体,怎么说这里也不是理想的抛尸地点啊。我只能猜测他抛尸的时候很匆忙或者很害怕,也许他在夜里抛尸后赶紧就跑了,没有工夫细想。

警方只对外公布了杀死丹尼的凶器是一把刀,其他更恐怖的细节都没有说。我们发现的尸体已经残缺不全,丹尼被捆住了手脚,封住了嘴,只穿着一条内裤,他的前胸和后背有多处刀伤,脖子也挨了几刀。他的肩部被削下一块肉,左腿上有几处死后才砍的刀伤。凶手好像在玩游戏,把他的脸划得血肉模糊,全身上下几乎都有伤口。

验尸官在死者的口中找到一颗石子,因此判定尸体是死后被抛弃在这里的,而且好像被移动过很多次,这里并不是案发现场。从死亡时间和失踪时间判断,丹尼被绑后还活了一天,尸体被凶手抛弃后不久就被我们找到了。验尸官说丹尼的内衣没有被脱掉,身上也没有性虐待的痕迹。

调查局对现场勘查的警察以及各方官员、目击证人进行了问询,这对了解案情很有必要。丹尼的哥哥说他以前送报时曾被一辆汽车尾随,他只看到车上是名白人男子,其他的证人都证实好像看到过一名开车的男子经常载着些十几岁的男孩兜风,但并无其他有用的证词。

我根据这些线索做了心理侧写:凶手是一名年轻的白人男子,20岁左右。读者从前文也可以知道大部分连环杀手都是白人男子,本案的凶手也是。我之所以这么肯定,不仅是因为证人的证词,也因为死者失踪地点是在白人社区,如果是其他肤色的人进入该区就一定会被人注意到。我说他年纪不太大是因为抛尸地点很不“合理”,这说明凶手很可能是第一次行凶,另外其他类似的刑案也几乎都是年轻人所为;至于又说他不会太年轻,是因为证人说可疑男子是开车的,而且抛尸地点也证明他是开车去的,所以他有驾照,不会低于16岁。我推测凶手不会太聪明,大概认识死者,因为失踪现场未发现反抗的迹象。我不能肯定凶手是否单独作案,因为暴力型的罪犯也可能有一两个白人男子的同伙,如果凶手不止一个人,他们肯定是一个人负责把丹尼骗上车,另一个人则控制住他,然后由诱骗他的家伙开车离开。

验尸官虽然没有发现性虐待的证据,但我认为并不能排除这种情况,因为有可能凶手尚未得手,在丹尼挣扎的时候就把他杀掉了,尸体已经面目全非,所以无法判断丹尼是否反抗过。从抛尸地点来看,凶手当时很紧张,因而没能找到或没想到更好的地点;凶手可能并不是很强壮,因为离抛尸地点不远就有一片树林,而他并没有把尸体搬到那里去。我还认为凶手对这一带很熟悉,至少不是完全陌生。绑着丹尼的绳子并没有什么磨损,再结合验尸官的报告,我推断丹尼被绑住的时间不长,可能凶手在杀害他之前并没有过分虐待。

这只是一些初步推论,更详细的分析需要随着侦破工作的继续而进行。总结一下我对凶手的推测:当地人,并非偶然路过此地的外地人,单身,学历最高是高中毕业,目前失业或打零工;不是弱智,但也不聪明,并非预谋杀人;从绑绳子的手法来看,双手灵活,从被害人未遭性虐待或性侵犯来看,他没有真正的性经历。在美国,20多岁的男子没有性经历是很罕见的,所以他在成长阶段一定有心理问题。

为什么凶手把死者的衣服脱得只剩内衣却没有强暴对方?我猜测凶手大概心理不健全,曾是某种性侵犯的受害人,这也是他直到现在还没有真正性经验的原因。我过去接触过很多类似的案例,经验告诉我凶手之所以如此凶残是因为头脑中产生过不少奇怪的幻想,他可能喜欢看淫秽书籍,在青春期可能做过类似和动物性交的事情,或者曾是恋童癖的受害人。

上文已经说过,青春期遭受这种侵犯的人长大后更可能犯下谋杀案。也许有人认为这些推论有矛盾之处,因为被害人毕竟没有遭到性侵犯,但我认为他可能在企图行凶时被意外情况阻止了。我还认为凶手最近可能遭到某种重大的打击,比如失业、女友离他而去、被学校开除或者和家人冲突之类的事情,他在这种情绪下开始杀人,而且这种情况是在最近发生的。

从作案时间来看,凶手一定在早晨6:00点前就外出了,因此他很可能是独居,无须遵守什么作息时间。凶手绑架丹尼后并没有立刻杀害,表明他有一个藏身地点,可能就是在家里或别的地方。此案最让人疑惑的一点就是丹尼死前没有遭受过性侵犯,从目前的证据我也推断不出原因何在,也可能这桩犯罪和性无关,脱下他的衣服只是为了防止他逃跑。从伤口的混乱程度来看,凶手是在无意识的情况下猛砍死者的。但为什么在丹尼死后还要损毁尸体呢?或许凶手是想分尸,但最终放弃了,这和我推测他是第一次作案也是相符的。

尸检对破案非常重要,但这个案子让我很困惑,我无法解释那些腿上和肩上的伤口,也不知道凶手为什么割掉了丹尼肩头的一块肉,只能猜测他是为了去掉尸体上的记号或者抹去一些绑架他时留下的痕迹,但当时我无法证明任何一项推测。

从抛尸现场看,凶手的自制力较差,因此他可能在案发后重回抛尸地点,或者假装帮助警方及被害人家属,实际上是想了解案件进展;或者他到太平间、案发现场之类的地点徘徊过。因此,我建议画家尽快根据目击者的陈述把凶手画像公布出去,这样凶手只要在上述地区出现,大家就会看到他,但这么做了之后并无效果。

这里离匡蒂科很远,我无法借助自己部门的电脑,只能靠自己的头脑分析。和类似案件进行比较后,我认为本案和戈施案不同。其一,丹尼的尸体已经找到,而后者迄今下落不明;其二,本案中令人不解的地方更多。但媒体总是把这两个案子联系在一起,因为受害人都是报童,绑架也都发生在周日的清晨,但多年的经验告诉我,两个案子并非同一个人所为。

捆绑死者的绳子在实验室化验分析后显示为并非市面上的普通绳子,这个线索十分重要,我们可以把嫌犯限定到拥有特殊绳子的那些人。调查局为此案调动了一切可用资源,包括从圣安东尼奥调来的催眠组人员,丹尼的哥哥及其他目击者都同意接受催眠以回忆起他们所看见的情形。我和埃文斯都确信凶手一定会再度作案,但过了很长时间还是风平浪静,案件调查也毫无进展,因此我只好回到匡蒂科,由调查局的其他同事继续侦办。我当时也有一个10岁左右的儿子,因此我对伊伯里一家人非常同情,所幸他们的邻居都很好心,帮助他们度过了那一段最艰难的时光。

12月上旬,我到亚拉巴马州一所警察学校去上课,在路上忽然接到两通埃文斯的电话,他告诉我奥马哈附近又发生了一起男孩绑架案,三天后发现了尸体。我最担心的事终于还是发生了,因此我立刻赶往奥马哈,这次又急得没带大衣。和埃文斯以及其他同事见面后,他们向我介绍了案情。此案发生在12月2日周五的早上8:30左右,当时欧福特空军基地某军官的儿子克里斯托弗·保罗·沃尔登(Christopher Paul Walden)在步行去萨皮县的学校上学时失踪了,最后一个看到他的人发现他在一名白人男子的车中;三天后的一个清晨,两个猎人在一处森林里发现了他的尸体,此处距离失踪地点仅仅5英里。

和上次案件类似,沃尔登的身上也只剩内衣裤,全身刀伤累累,喉咙几乎被刀割断,很明显这个凶手就是杀害丹尼的那个家伙,不过从刀伤来看,凶手更加残暴了。沃尔登的年纪与身高都与丹尼类似,但沃尔登的体重比丹尼轻15磅。

尸体被发现后仅过了两三个小时,一场突然到来的暴风雪袭卷了此处,现场的线索就此湮没。如果尸体当时没有被人发现,那此案很可能就成为悬案了。这让我想到一点,也许凶手曾犯下其他罪行,只是被害人没被找到。

上个案子显示绑架地点并不是杀人现场,而抛尸地点也不是案发现场,也就是说绑架杀人的凶手把受害人绑架后到了其他地方,然后再把尸体抛弃到更远的地方,他这么做是为了迷惑我们的侦破工作,但这个案子有所不同。丹尼的尸体被弃置在河边的草丛中,而沃尔登的尸体被弃置在树林深处,我们在抛尸地点发现很多脚印(几乎被大雪覆盖),脚印显示有两双脚走进去,但只有一双脚印出来,这表示此处有可能是命案现场。这个线索非常重要,因为我们可以依此判断凶手是单独作案。

我一直认为凶手很胆小,甚至有点懦弱,他只挑选小男孩来下手,这证明他不敢冒险。在罪犯眼里,孩子和老太太是最容易下手的对象,他们常常因为害怕而失去抵抗能力。从抛尸地点看,他的作案手法比上一桩更成熟了。我根据所有这些线索对凶手进行了一次模拟:

“我第一次作案时用了胶带和绳子,也许调查局对这些东西进行了化验分析,以后不能再用了,对付小孩子,我用恐吓、威胁、打骂就可以了,不需要绳子或胶带。也许我该把尸体抛到更远、更隐蔽的地方去。另外,这次应该让他穿着衣服到隐蔽的地方,然后再脱掉他的衣服杀了他,像上次那样先脱衣服再捆绑就会在我的作案地点留下衣服的证据。”

这次模拟是根据凶手的年龄来进行的,我猜测凶手只有20岁左右,也许更小一些。这次的受害人也没有遭到性侵犯,因此我更加确信凶手有性方面的问题,而且基本不可能与女性发生过性行为。凶手也不是同性恋者,或者不愿承认自己是同性恋者;他挑选容易得手的男孩下手,可能是对自己曾经被人侵犯感到自卑。我无法判断他的身体是否很弱小,但他的心理一定很脆弱。

两次作案的差异可以证明凶手第一次是在试验,第二次则可以从中感受到快感,而且会更加渴望这种感觉,因而第二次作案时更加残暴。如果以后再次作案,他一定会更加残忍。

另外验尸官对我们说了一个新情况,他上次验尸时发现死者嘴里的小石子是一次误报,那是另一桩与此无关的案件中的证据,他给弄混了,这也让我们重新思考第一次案件,那次的抛尸地点也应该距离作案地点不远。

根据新情况,我对给凶手做的心理侧写进行了修改:凶手是一个年轻男子,单独作案,年龄比受害人大不了多少。他应该住在贝尔维尤或附近的空军基地,通过排查我进一步认为凶手应该住在空军基地,而且应该是一名低阶官兵,他的学历不高,因此可能是在空军基地内的管理部门或维修中心工作,大概是技师之类的职务。我上次说过,死者的刀伤可能是为了掩盖死者身上的印记,我猜测可能是为了清除咬痕;凶手可能喜欢看侦探小说或类似的杂志,有一定的反侦查能力;他可能业余时间从事和男孩有关的事情,比如童子军教师或棒球队教练之类的。

我很肯定凶手会再次作案,而学校此时马上要放寒假了,那时候他下手的对象可能更容易找到,因此我们必须抓紧破案。我建议在公共场所和媒体上警告各位家长,千万不要让孩子单独外出,并呼吁家长和各机关保安注意可疑人员及车辆,发现可疑目标后立刻向我们报告,因为我们有能力在11分钟内封锁整个萨皮县,可以防止他出城。媒体和社会大众非常合作,我相信经过这些努力,短时间内凶手是不敢再作案了。

本案侦办期间,警方把当地所有有过性犯罪前科的人都带来讯问,其中一人成了嫌犯,在他的住处内发现了绳子和胶带,但经过测谎和交谈发现他不是我们要找的人,因为他性格活泼,且毫不隐藏自己是个同性恋者的事实。整个萨皮县此时忽然发现了这么多有前科的罪犯,为此人人惊恐不已。不过也有意外收获,本案在侦讯过程中逮到了另一桩猥亵儿童的罪犯,并提起了公诉。

我们找到一位目击证人,他说曾在沃尔登失踪前几天看见他与一名年轻男子在一起。为了获得更详细的信息,我们对他进行了催眠,他回忆起这两个人体形相当,两人后来一起上了一辆车,他甚至还回想起了车牌上的前几个数字。警察把这几个数字交给了证照查验组调查,电脑比对后发现有接近1000辆车与此相符,但在萨皮县内的车辆很少,警方开始按照车牌号在当地进行排查。

1985年1月11日,案情才终于有了突破。这天早上8:30左右,一位教堂主日学校的女老师发现有一辆车在教堂周围转悠,司机是一个瘦弱的年轻男子,后来这个男子停了车来敲门,问她借电话用,但她拒绝了,对方显得非常生气,并威胁要杀死她。她觉得虽然这名男子的汽车和媒体描述的特征不一致,但身材样貌都很像,于是她立刻跑到教堂旁边的一所房子里躲避并打电话报了警,这名男子见状后马上开车跑了。她连忙记下了对方的车牌号码。

警方根据车牌号找到了车主,这辆雪佛兰是一家租车行的车,警方从租车行得知这辆车被欧福特空军基地的一个人租走了,他对租车行说自己的车需要修理,并把车留在了租车行。警方发现这辆车和几名目击证人所说的十分吻合,而且车牌的前几个数字也与接受催眠的证人所说的完全一样。警方打开车门后发现里面有绳子、胶带和一把尖刀。这辆车就是那1000辆车中的一辆,但警方还没有查到他这里。

搜查该车之前,警方将此事通报了空军基地和联邦调查局,然后由萨皮县的一名警官、几名联邦探员与基地的安保人员对这辆车的车主进行了调查。此人名叫约翰·约瑟夫·朱伯特四世,在基地的雷达站担任维修技师,他21岁,长着一张娃娃脸,身材瘦小,这些特征都符合我对凶手的推测。警方在征得朱伯特同意后搜查了他的宿舍,在一个袋子中发现了更多的绳子和一把猎刀,还有20多本侦探小说,其中一本几乎被翻烂了,显得皱巴巴的,内容就是一名报童被杀的故事。

各单位的人联合对朱伯特进行审讯,过程持续了好几个小时。一开始他拒绝所有指控,并说我们证据不足,不能拿他怎么样。我们把那些绳子拿了出来,他说这些绳子是他所在的球队教练从韩国带给他的礼物,然后要求与他的总教练和一名14岁的队员谈谈。这个队友和他关系很好,他和教练一起来和他谈了谈。这天,也就是1月11日的午夜,他终于承认了自己的罪行。

我终于松了一口气,然后就回家了,可是刚到家就接到了埃文斯打来的电话,我心中一惊,还以为又发生了什么凶杀案,我们不是刚把凶手抓住吗?结果是我虚惊一场,他打电话是为了感谢我,并对我的“心理侧写”技术钦佩不已。

朱伯特的供词中说到一些首次杀人后发生的事情,他作案后到城里的麦当劳洗掉了身上沾染的血迹,并在那里吃了早餐,然后回去参加球队的会议。这时候丹尼失踪的消息已经传到了这里,队员们也在讨论此事,但他一直没有插话。他还坚决否认和被害的男孩们有过性接触,因为他经常教孩子们踢球,绝不会对孩子们做出性侵犯的行为,但他承认每次作案后都会回到宿舍里手淫。在教堂和那个女老师发生冲突后,他在愤怒之下想再次作案。幸好我们及时逮捕了他,不然又会有一个男孩丧命他手。

本案侦办过程中,各单位通力合作,成为此后侦破绑架、谋杀等重大刑事案件的合作典范。县警、州警、当地政府和空军基地都认为我的表现很突出,不久之后,联邦调查局局长威廉·韦伯斯特给了我一份嘉奖令。

我非常希望深入了解朱伯特,因此旁听了该案的庭审过程。开始他翻供说自己没有犯罪,但最后还是承认了。心理医生和其他人员对他进行了鉴定,一致认为他精神正常,在行凶时能够分辨是非,法官根据这些意见判处他死刑。他后来进行上诉,因此死刑的执行被推迟了。

心理医生根据表面情况判断他一切正常,但从他的经历来看,从很小的时候他就经常有谋杀的幻想。他出生于马萨诸塞州,后来在缅因州的波特兰市长大。他回忆自己在六七岁的时候就产生了谋杀的幻想,想把自己的保姆杀掉并生食其肉。一个六七岁的孩子有这种怪异和暴力的幻想实在非同寻常,他从那以后就经常产生这种幻想,从童年到青春期,再到成年,从未间断,在他作案的时候,头脑中也一直浮现这些怪异的幻想。

朱伯特的母亲是旅馆女佣,父亲是餐厅服务员,两人一直不和,很早就分居了,也就是在两人第一次发生不和时,朱伯特产生了第一次幻想。他10岁的时候父母离异,之后跟着母亲搬到了缅因州,后来他对一位心理学家(这名心理学家的报告是判决的依据)说当时母亲的脾气很差,稍有不顺就乱摔东西,每次朱伯特都吓得逃回自己的房间,直到母亲停止摔东西才敢出来。他的母亲很不关心他,让他产生了严重的自卑。12岁的时候他开始手淫,母亲发现后对他又打又骂。这时候他的幻想对象从年轻女孩转到了年轻男孩身上,而他一直也弄不明白这些幻想和手淫的因果关系。

父母离婚的时候都极力争夺对他的监护权,但父亲在争取失败后就一个人走了。每到暑假他就去探望父亲,有时候甚至骑自行车骑100多英里去看父亲和叔叔。为了存钱到天主教学校读书,他找了个送报的工作,因为母亲无力负担这种贵族学校的巨额学费。不过进入天主教学校后,同学们都认为他是个同性恋者,因而他备受嘲笑,为了打消大家的猜疑,他带了一个女孩参加了一次舞会,这是他人生中唯一一次约会。课余时间他参加了田径队和童子军的活动,为了一直留在童子军中,他故意让自己得不到象征结业的雏鹰徽章。讽刺的是,他在高中毕业纪念册上写的话是:“生命如同一条岔路众多的高速公路,千万不要迷失!”

高中毕业后,他进入佛蒙特州一所军校读书。这个州法定的饮酒年龄比其他州低,因而他开始纵情饮酒,并因此常常在训练中迟到或彻夜不归。第一学年结束后,他在暑假回了一次家,不久之后加入了空军。正式入伍前,朱伯特到佛罗里达州的训练学校学习了一段时间,并在那里结识了一位年轻同僚,两个人关系非常好。1983年夏天,两个人一同到欧福特空军基地服役,并同住在一个宿舍,也就是在此时他迷上了侦探小说。后来有一天,朱伯特的室友突然说基地的一个小伙子看上他了,并要求他远离朱伯特。朱伯特勃然大怒,摔门而出,这件事让他大受刺激,不到一周,他的室友就搬了出去,而他立刻犯下了第一桩凶杀案。

他告诉心理医生说这些被害人并不是自己认真选择的,他只是把小时候的幻想机械地付诸行动而已。杀人之后,他回到宿舍里手淫,接下来就毫不内疚地睡着了。把幻想付诸行动的时候他会感到非常兴奋,在犯下第一桩杀人案后,他觉得自己控制了生命并为此感到无限满足。很多心理学和精神科权威在采访他之后一致认为他的智商很高,也非常机警,喜欢得到别人的注意,但人格紊乱。

门宁格诊所的赫伯特·莫德林(Herbert Modlin)医生评估了他的心理状况,并将报告呈送到了法庭。他在报告中写道:“他似乎不知道什么是爱与感情,好像从没有过爱的经验。说到和姐姐的关系时,他最有感情的说法是‘两人互不仇视’。他很聪明,但从不谈自己对父母的看法,这很令人疑惑。他无法把自己的想法和情绪统一起来,且无法融入社会。总之,我认为他不知道自己的缺陷所在,谋杀行为属于他情绪的发泄,是他为了体验情感而做出的行为。”

莫德林医生说他对朱伯特和其暴行的很多地方感到不解,比如为什么挑选13岁的孩子来杀害?为什么挑选陌生人下手?为什么砍被害人这么多刀?为什么脱了他们的衣服?为什么挑选清晨的时候作案?

在朱伯特身上有些问题我可以理解,但也有一些问题一直困惑着我,有很多疑点亟待解释。朱伯特是一个特殊的人,对他的了解有助于我对类似刑事案件的处理,因此我一直等待机会去进一步了解他。1984年秋天,我用本案作为案例到匡蒂科去上课,课堂上有一位来自缅因州波特兰市的警官,名叫丹·罗斯(Dan Ross),下课之后他和我交谈了一会儿,对我说这个案子让他想起了发生在波特兰市的另一桩悬案。

我听后非常兴奋,虽然朱伯特是在奥马哈被捕的,但我当时就建议有关部门去他曾经住过的缅因州查访一下,也许他在那里犯下过类似的案件。我在最开始的时候认为丹尼是第一个被害人,但随着对朱伯特的了解,我认为他的幻想过于强烈,也许在此之前就做出过反社会的行为;另外,我认为他之所以急于参军,可能是为了逃避犯下的罪行,避免大家的怀疑。案子发生后,所有人都忙着把他定罪之类的事情,因而警方并没有听从我的建议打电话给波特兰市。

罗斯在那个周末回到了波特兰,返回时带来了那桩悬案的所有卷宗,我找来另一位来自萨皮县的警官,三个人一起研究这些卷宗。

波特兰的案子与奥马哈两案有惊人的相似之处,都是发生在清晨的命案,被害人都是男孩,目击者都说嫌犯是一个年轻男子,对当地十分熟悉;另外,被害人都死于刀伤,身上还发现了一些咬痕。这个案子发生于1982年8月,比丹尼案早了两年多,那时候朱伯特刚刚加入空军。被害人名叫里基·斯特森(Ricky Stetson),11岁,金色头发,蓝色眼睛,失踪前正沿着高速公路旁的一条小路漫步。后来他的尸体在路旁被人发现,身上的刀伤没有奥马哈的两案严重。死者身上的衣服没有被脱光,可能是因为天快亮了,凶手怕人发现而作罢。命案现场的照片上可以清晰地看到死者身上的咬痕。

我们从朱伯特的档案里发现,在那起命案发生前,他一直在当地做报童,而且送报路线离被害人的尸体不远,后来他供职的公司也离那里不远。命案发生前,有目击者看到一个骑着变速车的年轻男子在跟踪被害人。我们把照片给目击者看,他们看过后认为朱伯特很可能就是那个人,但事过多年,谁也无法百分百肯定。

罗斯排除万难到内布拉斯加州州立监狱取得了朱伯特的齿痕,并把这个证据交给了纽约州警局法医组组长洛厄尔·莱维恩(Lowell Levine)。莱维恩是一名经验丰富的牙科医生,他最终鉴定朱伯特的齿痕与受害人身上的齿痕几乎完全吻合。

这个发现可能证明朱伯特很早之前就犯下了罪行,也许还会发现更早的命案。随着调查的深入,我们果然发现在1980年就发生过多起刀伤致命的悬案,受害人包括一名9岁男孩和一名25岁的女老师。这两个被害人身上都受了多处刀伤,体无完肤,但他们都没有死。后来又发现在1979年曾有一个9岁女孩被一个骑车男孩从背后插入一支铅笔。当时我们不能肯定这些案子都是朱伯特所为,但经过我们锲而不舍的追查,最终朱伯特在证据面前俯首认罪,检方再次对他进行了起诉。这个案子也证明了我的工作对破案是非常重要的。

我采访朱伯特的心愿一直到所有这些案子的庭审结束后才最终实现,我和单位里一位儿童伤害案件专家肯·兰宁(Ken Lanning)探员,以及一位奥马哈的探员一块儿去监狱采访他。入狱之后的朱伯特略微胖了一些,看起来好像更年轻了。采访之前,监狱管理人员对我们说朱伯特在牢房内不停地画画,但从不让人看,后来警方没收了这些画,并把它们交给了我。这些画很细致,但令人感到恐惧,其中一张画着一个被捆绑的男孩,另一张则画着一名男孩拿刀划另一名男孩。

从凶手身上获得的有关他思想和行为方式的信息可以对我们的心理侧写工作提供帮助,让我们能够更快找到类似的杀手。开始的时候朱伯特不愿意和我们谈,但我对这个案子非常重视,对他的采访也显得非常重要,因此我一直没有放弃。在我的努力下,他终于同意了我们的采访。

我问他过去遇到过什么压力,他对我说很早之前就想把每个人都干掉,第一次作案前,他一个最好的朋友搬走了,之后他的母亲又不让他去找那个朋友,因此他非常愤怒,而且感到失落,很快就犯下了谋杀案。采访中他问我能否帮他找到这个朋友,我只好答应他说会试试看。

他承认自己犯下了这些凶杀案后,我就开始追问他作案的细节,这些正是让我们感到迷惑的地方。我最感兴趣的是三件事:死者身上的咬痕、侦探小说,以及如何选择被害人。

他对我说自从六七岁的时候起他就开始幻想吃人,这就解释了那些咬痕和多处刀伤,但为什么要用刀削去这些咬痕呢?我问他是不是从小说里得到的“灵感”,他承认了,他看到小说里警方利用咬痕追查到了凶手,因此想避免这种局面。为了寻求刺激,他从十一二岁的时候起就喜欢阅读侦探小说。很多杀人犯都喜欢阅读侦探小说,对他们来说这就是没有裸体的淫秽书刊,能激发他们的占有欲和折磨对方的幻想。

在他十几岁的时候,有一次陪同母亲逛街,在一家商店内看到很多人在围殴一个人,被打的人的那种痛苦、害怕和不安的表情让他兴奋不已。后来他开始一边阅读淫秽书籍一边手淫,还一边幻想着勒死、刺死别人。在真正杀人前的10年里,他的头脑中一直充满了这种小说里的情节、性快感与杀戮快感。没多久,这个头发浓密、身材瘦削的男孩就当了报童,每天清晨骑着自行车挨家挨户地送报。

采访了六七个小时后,朱伯特突然问我:“我已经对你说了这么多,雷斯勒先生,你能不能也帮我一次?给我些犯罪现场的照片,我一直想重新看看这些照片。”

这个28岁的年轻人虽然即将被押赴刑场,但仍然需要用这些东西满足他的幻想,我猜他是为了手淫,但我对他说这个要求无法满足。我知道他至死也无法摆脱这种幻想,等到1992年,随着他坐上电椅,这种幻想才终于消失了。