第一节 有趣的问题

鲦鱼几乎谈不上有什么大脑,却能看见物体(或多或少);还有蚂蚁,尽管它的整个神经系统仅包含数百个神经元,它也能看到物体。由此看来,视知觉只是一种生理功能,它虽可影响到许多心理过程,自身却不属于任何一种心理过程。

然而,许多世纪以来,哲学家和心理学家大多认为,知觉基本上是一种心理功能,是思维与外在现实之间的联结。尽管哲学家们2500年以来都考虑过知觉的问题,生理学家和心理学家也在最近的400年里反复地研究着它,但某些最有趣的问题仍然悬而未决。

大家都在考虑一个由古希腊哲学家首次提出的问题:外在世界的图像是如何进入内在感觉的?

柏拉图认为,眼睛活跃地发出某种可接触物体的探寻,可以说是从视觉上接触物体。德谟克里特不同意这一说法,他认为每个物体不断地将其同等性印证在空气的原子中,然后在眼睛里重新构造这种同等性,并将之传送至思维。

1604年,德国天文学家开普勒(Kepler)在视力的理解上又产生一次飞跃。开普勒时代刚刚出现的光学和光学仪器的发展使他得以看出,眼睛前部的晶体(眼球)是一个透镜,它可以弯曲来自物体的光线,在眼睛内如筛子般的视网膜上形成有关物体的图像,再由神经脉冲将该图像传递至大脑皮层。

自此之后,眼睛是某种相机这一看法开始流传,然而,尽管它在某些方面符合事实,却在许多其他方面与事实完全不合。拉尔夫·N.哈伯(Ralph N. Haber)长期以来一直是感知研究方面的领袖人物,他将这一看法称为“心理学上最有潜力却又最易误导的一个比喻”,是无数“伤害”的源头。

都有什么伤害呢?

其一是,在相机里,由透镜形成的图像是倒置的。1625年,天文学家克里斯朵夫·申纳(Christophe Scheiner)证明,眼睛的原理也是这样的。他小心地剥开牛眼后部的包层,在其半透明的视网膜上,不管它瞄向什么,都能看到其倒置的影印。然而,如果我们能够看到视网膜上形成的图像,为什么看不到一个倒置的世界呢?这个问题困扰心理学家达300年之久。

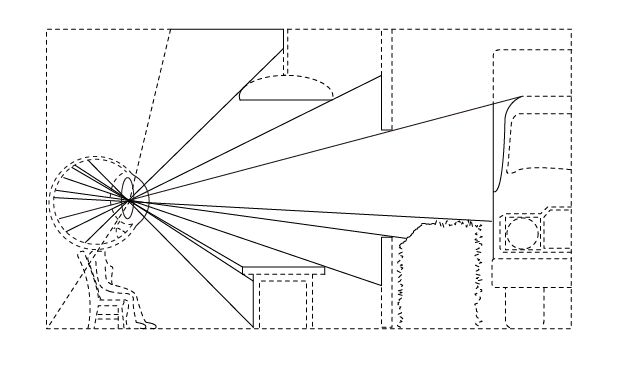

其二是,随着摄影技术的出现,将眼睛看作相机的比喻所引起的麻烦更加明显。相机要生成一个清晰的图像,必须在曝光时抓牢它。如果是拍活动电影,则其快门在1秒钟内必须快速开合多次。眼睛却是不停地前后移动,即使其紧盯某件东西,情况也是如此,但眼睛从不会看到模糊的影像。尽管我们意识不到,而且一般也体验不到这些移动,却可通过非常简单的办法看到它们。我们可盯着下图中心的黑点看约20秒,然后快速地将眼睛移开并盯着白点。你会看到由黑色线条构成的一个错觉图案在前后波动。这些黑色的线条是一种余象,其成因是,白色线条落在视网膜接收器上约20秒,造成暂时的疲劳所致。波动的原因就是本章所论的永不停息的移动。

图 18 感知持续的眼部移动的测试模型

这一演示的意义是,在某种程度上眼球可能像是某种相机,但察看事物的原理与拍照完全不同。

第二个有趣的问题:我们所看到的物体真的在那里吗?进而推论:这个物体是我们所看到的样子吗?民间的说法是,我们看到什么,什么就存在,我们看到的是真实存在的忠实反映。我们看到眼前有扇门,伸手摸门把手,门把手就在我们认为它所在的地方,也做出我们期望它所做出的反应(打开)。我们在椅子上弯下身子,椅子就真实而结实地存在,就像它看上去的样子。我们叉一块腊肠放进嘴里,它就具有腊肠的丰美、肉感和汁液感,就跟我们所预料的一样。常识和哲学认为,知觉就是与现实的接触。只有少数人物,如贝克莱大主教,提出过一些质疑,认为在我们之外还存在一个世界,它只对我们的知觉做出反应。

然而,尽管我们中的绝大多数都理性地假定知觉是真实的,我们却经常体验到某些我们明知是误导性或错误的东西。远在地平线上的月亮看上去硕大无比,我们都知道,当月亮处于头顶时,它并不会改变其大小,但我们无法使它看上去跟处在地平线上时一样大。我们紧盯着一根明亮的线条,扭头时会看到一个余象——这是知觉,但它并不是存在于我们之外的任何东西。我们在梦中看到一些人,一些地方,还看到一些并不存在于我们面前的行为。它们看上去就在身边,可也许根本就不存在。

在过去和眼前这个世纪里,心理学家还研究过许多错觉。如下图中:

图 19 哪一幅画面的中间部分更暗一些?错!

两个圆中间的灰度区看上去彼此不同,实际上其灰度是一样的。可在一张纸上剪下一个小孔,将小孔对着其中一个灰区,然后再对着另一个灰区,这样就可确定其灰度是否存在差别。思维,或至少大脑的皮质层是以对比度,而不是绝对密度,来判断其亮度的。我们所看到的东西并不一定是真实存在的。

另外几个经典例子,每个都以其发明人的名字进行命名:1是泽耳纳图;2是坡根多夫图;3是杰士托罗图;4是赫林图。

图 20 四种经典视错觉

图20中,第一幅图中的竖线是彼此平行的,但眼睛看到的并不是这样(可用尺子量);第二幅图中的斜线是彼此对齐的,根本没有产生偏移;第三幅图中的两个弯块同样大小;第四幅图中的加粗黑线是笔直的。

另一组错觉是由模糊的图形构成的,我们可将其看作两个不同事物间的任何一种。这里是两个例子:

图 21 两种可转换的图形

在图21的1中,你可以看到熟悉的纳卡尔箱,好像你是在俯瞰它,x角离你最近;也可以抬头看它,这时,y 角离你最近。在2中,你可看到提手紧贴在篮子里面的两面白壁上,也可将其看作是紧贴在黑壁上。

最后,在图22中,好像有一个比周围的地方白得多的三角形。

图 22 并不存在的三角形

正是你创造了这个三角形及其亮度。其实并不存在这样一个三角形,且该三角形存在地方的纸似乎也并不比周围其他地方的更白。

下面我们将对这些错觉进行解释。眼下,我们关心的是,人类的知觉并不是一个简单的生理过程(将外在刺激转移至中枢神经里去),而是一种更高级的精神过程,涉及使光感神经传递的脉冲信息产生意义。至少说,许多知觉研究者现在这么认为,尽管仍有人坚持认为知觉并没有利用更高级的精神过程。

第三个有趣的问题——艾德温·波林在其里程碑式的作品《实验心理学史》中称这一问题为“第一视觉疑团”——我们有两只眼睛,可看到的事物却不是双重的。盖仑早就正确地假设说,这种现象可能是因为,两只眼睛里的神经细胞同时到达同一个脑区。但他仅答对了一半。除较远处的物体之外,两个视网膜所接收的所有物体的图像均有不同,只需两只眼睛轮流观察近处物体就可轻易将之证明(每只眼睛看到的物体一侧肯定要多于另一侧,且物体与周围背景中事物的相互关系也存在不一致的地方)。那么,当这些并不相同的图像在大脑里重合时,结果为什么不会模糊呢?

知觉研究者的回答是,不同图像的“重合”可在视皮层中得出一个三维图像。他们甚至精确地指出了一些特别细胞,这些细胞是皮层中由双眼差异所激发出来的。但这些细胞,或其他将信息输入里面的细胞,如何将不同的图像重组起来并形成一个三维图像,目前仍是个谜团。利用现代技术,研究人员已经能识别复杂的神经冲动及其传导原理。可以肯定地说,这些冲动分为30个路径,传递到视觉皮层区域,对模式、地点、颜色等进行识别。之后,这些数据和其他数据通过大脑的视觉系统统一协调,形成了一个单一的图像。

另一个有趣的也是最令人困惑的问题是,视网膜上的图像是如何映照在大脑里的?大脑里并没有可供投射影像的屏幕,进入大脑里的数据流又是如何被看见的呢?而且,如果图像是以某种方式投射到该屏幕上,或投射到大脑里的其他什么地方,是谁或什么东西看到它呢?这一问题又使人想起一个古老的说法,即存在着一个侏儒或小矮人——思维里的“我”——是他在感知到达大脑皮层里面的所有信息。然而,如果有这么个侏儒在察看图像,它又是用什么东西察看呢?也是某种类似于眼睛的东西吗?那么,察看到达侏儒视觉中的信息的又是谁或什么东西呢?等等。

与这个谜团紧密联系的是视觉记忆问题。每个成人都在他或她的大脑里储存了大量图像:熟悉的面孔、房子、树木、草叶、云朵、睡过的床等。我们对这些东西甚至只浏览一眼,就可以某种方式将其记录下来。我们虽不能把所有这些一下子调入大脑,却可以在第二次看到它时通过记忆将其辨认出来。1973年,非常有耐心的加拿大心理学家莱昂内尔·斯坦丁(Lionel Standing)让志愿者观看10000多张不同题材的快照,他显示照片的速度为每天2000张,一连进行5天。后来,当他将这些照片混在其他新照片里让受试者观看时,他们能从中识别出约2/3已看过的照片。他们在什么地方存储这些仅掠过一眼的图像,又是以什么形式存储的呢?第二次看见图片时,他们又是如何在记忆里找出这个图像,并将其与新进来的其他图像进行比较的呢?肯定不是将已存储信息投射在大脑屏幕上,因为根本不存在这样一个屏幕。而且,不管以什么方式显示,里面的东西既会观看存储下来的图像,又会审察新进来的图像——啊!又是这个令人头疼的小矮人。

过去20年的研究为我们提供了线索,这是从对大脑受损的中风病人的研究中得出来的。例如,让一名女性对香蕉进行描述的时候,她说,香蕉是一种水果,产自南方。然而,至于颜色,她却忘得一干二净。后来科学家发现,图像的所有元素(形状、颜色、纹理等),都分别存放于大脑的不同区域。

这些只不过是有关视知觉神秘现象的少数几例。也许,在心理学中还没有哪个领域曾产生出如此之多的数据,却又给出少之又少的确定答案。

第二节 看待“看”的风格

亘古以来,哲学家一直争吵不休,争吵的焦点在于,使看到的物体产生意义的智能是与生俱来的呢(康德学派或先天论者的观点),还是后天经验对看到事物的解释(洛克或实验论者的观点)?到今天为止,这些争辩仍没有消解。

如我们所知,洛克、贝克莱及其他哲学家和心理学家有时会提出幻想的测试个案,以期最终解决这一问题:一个天生盲人经过手术或其他干预后突然复明。在不触摸其正在看着的物体时,他能否知道该物体是立方体而不是球体,是狗而不是老鼠呢?或者,除非他学过该物体的真实含义,否则,他的知觉是否毫无意义呢?此人的经验将是解决整个问题的关键。

近几个世纪以来,的确有这样的例子。被报道得最为详尽的是一位英国人,他先天患白底角膜,20世纪60年代早期,在52岁时,他终于得见天日。英国心理学家和知觉专家理查德·L.格雷戈里(Richard L. Gregory)称他为S.B.先生,对他进行了仔细研究。S.B.非常活跃,也很聪明,已完全适应了盲人生活:精通布莱叶盲文,善于使用工具制造物件,经常甩掉白色导盲杆进行散步,即使撞在其他东西上也乐此不疲,还让朋友扶着肩膀骑自行车。

S.B.进入中年之后,角膜移植已成为可能,于是,他也去进行手术。按照格雷戈里的报告,当绷带从其眼睛上取下时,他听到的是外科医生的说话声,并朝他转身,希望能看到一张脸,结果是一片模糊。

然而,经验很快使其知觉清晰起来:在短短的几天时间内,他已能看清许多面孔,不用扶墙就可顺着医院的走道散步,还知道窗外一掠而过的东西是小汽车和大卡车。然而,空间知觉对他来说则较为困难。有一阵子,如果双手抓住窗台,他还以为从窗前到地面的距离用脚趾即可够到,而实际上,该距离有其10倍之多。

S.B.很快就能一眼辨出此前通过触摸才能了解的物体,比如玩具。但对于从未摸过的物体,除非有人告诉他是什么,或发现是什么,否则,他就会觉得非常神秘。格雷戈里和同事带他去伦敦,他在那里能辨认出动物园里的大部分动物,因为他曾养过猫和狗,还知道其他动物与猫、狗有何不同。在一家科学博物馆里,S.B.看到一架车床——他一直想使用的工具——却根本看不出它是什么。后来,他闭上眼睛用手抚摸,睁开眼后看着它说:“只要我摸过它,就能看见它。”

有趣的是,当格雷戈里让S.B.观察错觉时,他却受不到错觉的误导。比如,他无法将赫林图形错觉中的直线看成曲线,也未能将泽耳纳的平行线看成偏斜线。显然,这些错觉取决于人们已学到的具有视觉意义的提示,通过错觉中其他线条所给定的提示对S.B.来说没有任何意义。

从这一例子中,人们可以得出的结论是令人失望和混淆的,一些证据偏向于先天论,另一些又偏向于经验论。另外,这一案例非常混杂:S.B.经历过大半辈子的感觉经验和学习过程,通过它们,他能解释自己的第一次视知觉,因而他的故事无法显示在经验之前,思维做好了多大程度上理解视知觉的准备。这一问题也无法通过婴儿的智力发育进行回答,因为婴儿知觉能力在任何时期的发育,在多大程度上取决于先天成熟,或在多大程度上取决于后天经验,至今尚无定论。只有剥夺婴儿的知觉和其他感官经验之后,这种无法进行的实验才能将它们彼此分开,并测出其相对影响。

使事情更糟的是另一个问题:知觉是生理功能呢还是心理功能?

为了回答这一问题,生理学家和心理学家都进行了一些尝试。生理学家们逐渐发现了视觉功能存在于视皮层,而一些心理学家们则进行了有趣的错觉研究。1951年,奥地利心理学家依沃·科勒尔(Ivo Kohler)说服志愿者花费50天的时间用棱镜眼罩观察世界。这种眼罩可使他们的视野向右偏转10度左右,并使垂直线稍有弯曲。他的受试者在开始几天里感到世界很不稳定,走路和做事非常困难,但在1周至10天之后,他们都能正常地看待大部分东西。几周之后,一位志愿者甚至可以溜冰了。他们在取下眼罩后感到方向不明,但很快就能恢复正常视力。

其他心理学家更是恢复了长期以来一直受到冷落的错觉研究。到20世纪50年代,错觉研究又成为风靡一时的研究项目。图22中最为显眼的主观三角形是1950年由意大利心理学家吉坦罗·堪尼萨(Gaetano Kanizsa)发明的,是诸多新式错觉图像中用以调查视觉心理过程的其中一个。人们还使用一种特别的错觉以探索心理对歧义图像的解释。图23这个经典图案是1930年由波林发明的,人们可根据自己的意愿审视它,可将之视作一个朝观察者稍稍侧脸的老巫婆,也可将之视作一个将脸稍稍扭开去的少妇。

图 23 这个女人属于何种类型,完全取决于你怎么去看

英国心理学家斯图尔特·安斯迪斯(Stuart Anstis)认为,人们在模棱两可或在诸如鲁宾瓶之类背景反向的图案上看出两种意义不同的图像的能力,无法用任何已知的生理机械理论来解释,因为它是更高级知觉过程的结果。(一些知觉研究者将这种反向效果归结为神经饱和——视网膜对一种图像感到疲劳,因而用另一种图像替代原来的图像。但这种说法无法解释我们为何可在两种图像之间自由转换。)

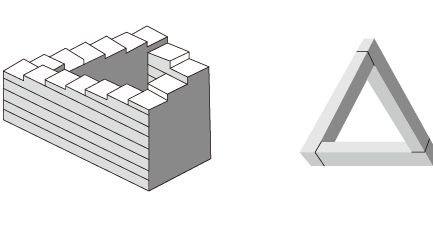

同理,思维甚至能够接受20世纪40年代和50年代由一些知觉心理学家发明的“不可能的事物”,并因此而感到惊讶。图24是两个经典例子:

图 24 两种“不可能的事物”

认为这样一个图片是物体,并对该图片中的提示进行解释,但同时又认为它在现实世界里是不可能存在的,是思维,而不是视网膜、视觉神经,更不是神经皮层的某些特殊细胞。

心理设定,或人们对可能看到的物体的预期,是该项研究的另一课题。知觉研究人员从认知的角度对视觉识别过程进行了描述,对所采集的数据进行“自下而上/自上而下”的处理。处理过程中,大脑把点点滴滴的信息“组装起来”,实现高层次的认知,取得高层次的意义。经典的例子是图25每个单词的中间一个字母。

其实,如何观察“看”这一动作的两种风格,即生理学和认知法,表面上彼此对立,实际上却集中于同一现象的不同方面。下面我们就来谈一谈这些现象。

图 25

第三节 看见形状

我们是如何看见物体外形的?这个问题好像非常荒谬——我们怎能看不见事物?可我们对外形的知觉不是自动的,也不是全部正确的。我们在晚上看到黑暗中一个阴影般的物体,但无法断定它是一片树丛还是蛰伏着的一个人。我们看到一个签得十分潦草的签名,也无法断定其究竟是以C、G还是O开头。我们经过长途飞行后疲惫地走出机场,看到空荡荡的停车场里停放着自己的车子,于是急切地朝它走去,可到跟前时才发现,原来是辆跟自己车子差不多的车子。我们非常喜欢拼图游戏,因为我们觉得它具有挑战性。将最后一块拼图拼装上去时,你将获得一种成就感。

就外形知觉所进行的研究,旨在辨认一些既是神经学,又具有认知意义的机械原理。但这些知觉只是结果,不是过程。思维通过什么步骤得以看到这些东西呢?将我们所看到的熟悉但不完整的表格填满是一回事,但要确定通过哪些具体办法做到这一点,却是另一回事。近来的许多研究细致入微地探索了视觉信息的认知过程,并对其中一些进行了确认。下面举出几例:

——对主观轮廓现象的研究(如前所述及图的错觉三角形)表明,我们对该三角形的周边的想象,部分是通过联想(该三角使我们联想到以前所见过的某些三角形),部分是通过提示,即经验告诉我们要加以弥补的地方(一个物体挡住我们看见另一物体的视线)。知觉研究者斯坦利·科伦(Stanley Coren)在1972年进行的一项研究中指出,圆圈和已经存在的三角形的间隔表明,某些其他东西——错觉三角形——被挡在视线之外了。由于明显的插入,思维得以“看见”想象的三角形。

——有些实验探索了我们如何辨认正在寻找的物体的外形,特别是当这一物体丢失在其他具有外形的物体里时。一个重要的过程是“特质检测”,即有意识地寻找具有某个特定外形的而且已知和可辨识的元素,以从类似物体中将其区分出来。在下面两栏字母中,各有一个Z字母。如果用秒表计时,看在哪一栏能更快地找到Z字母,你会发现,在第二栏里做到这一点要快一些。

XEIMWV ODRUQC

XIEWMV QCURDO

VXIEWM OQCURD

MVXIEW DOQCUR

WMVXIE RDOQCU

EQMVXI URDOQC

IEQMVX CURDOQ

XIEMWV QUCRDO

WVZXIE DOZQUC

MVXIEW DOQUCR

WMVXIE RDOQUC

将Z从记忆里找出与我们正在寻找的东西相比较,这一任务在执行时,如果Z藏在圆形字母中,要比它藏在与Z本身类似的由直线和角所构成的字母中更容易寻找一些,找起来也快得多,因为在后一种情况下,我们得对细节进行区别。

——1954年,俄勒冈大学的弗雷德·阿特尼夫(Fred Attneave)请一些受试者用10个点表示一些图形,他们倾向于把这些点安放在一些使轮廓的方向转变得最明显的地方。阿特尼夫的结论是,我们辨认模式的方法是通过对其“变化点”的分析进行的。他还画出一些从现实的实物中大大简化了的图案,即从一个变化点至另一个变化点画出直线。尽管这一做法使曲线变成了直线,但图形还是能够立即辨认,如在图26中:

图 26 不存在曲线,但人们仍将其看作一个弯曲的物体

——从事视觉错误研究的人员发现,如果要受试者长时间盯着某个假象看或者让他们的目光在这个假象上扫来扫去,那么,假象蒙蔽人们眼睛的力量将慢慢消失。即便假象中的一些迹象会误导大脑,但是,细心寻找终会从中发现真实的东西。

——在20世纪50年代末和60年代初,后来成为知觉研究领袖人物的心理学家欧文·罗克给受试者观看一个倾斜45度的方框,然后问他们,它看上去像个什么,他们说像颗钻石。然后,他让受试者也倾斜45度,使图像在他们的视网膜上呈方框图形。实验在同一间屋子里进行,在屋子的参照下,他们知道什么地方受到了倾斜。这两个信息来源经过大脑处理以后,使他们仍将方框看成一块钻石。这个简单的实验极大地影响了罗克对知觉的认识,使他得出结论,知觉现象必须在心理学视点上进行分析,在神经生理学的水平上做这一工作显然是不成熟的。

自20世纪40年代至今,神经生理学家已在视知觉研究方面取得了大量发现,这些发现对认知学家来说也具有重大的意义。早在20世纪30年代,他们就已能记录小组神经细胞的电活动,到40年代,实验室研究者完善了装有电极的玻璃探针,其精细度——顶端细如发丝,直径仅为1/1000厘米——使其可以插入视网膜的单个细胞、膝状关节或插入经局部麻醉的猫或猴子的视皮层里。这种仪器使研究者得以观察在给动物照光或进行其他显示时单个细胞的电子释放情况。

这种技术给外形知觉带来了历史性的发现。20世纪50年代末,哈佛医学院两位极其聪明的神经生理学家大卫·胡贝尔(David Hubel)和托恩斯顿·威塞尔(Torsten Wiesel)测试出猫的视皮层细胞反应。他们把微电极埋在了猫的视皮层细胞里,研究者将猫用带子束缚妥当,再在屏幕上打出一束光线或一些光栅或其他图形。猫头被固定在一定的方位,研究者可从中探知视网膜上的哪一部分可以接收到图像的信息,并将之与被刺进的皮层区域进行连接。通过放大器和扬声器,他们可听到细胞启动的声音。安静时,细胞每秒只发出几声“噗噗”,但当受到刺激时,它会以每秒50或100声“噗噗”连续爆响。

由于视网膜和皮层的结构比较复杂,研究人员要费尽心机才能发现什么地方的哪些细胞对来自视网膜不同区域的信息产生反应。1958年的一天,这项令人极为痛苦的精细工作终于得出了令人惊讶和半是偶然的结论。胡贝尔发现:细胞对一个横向的线或边产生强烈反应,但对点、斜线或竖线的反应则非常微弱,或根本不起反应。

胡贝尔和威塞尔(及其他研究人员)继续证明,其他细胞对某些处在一定角度上的线条或对垂线或对直角或对明显的边际产生特别反应(在这里,物体与其周围的东西呈现对比)。显然,视皮层的细胞是非常专业化的,它们只对视网膜上图像的某些特定细节产生反应。这项研究及其他一些相关发现使胡贝尔和威塞尔获得了1981年的诺贝尔奖。

无论如何,胡贝尔和威塞尔的线条识别细胞理论是千真万确的。有趣的是,这种现象尽管是生理上的,可部分却是后天学习的结果。在1970年进行的一项实验中,将一窝猫放在一个竖直的笼子里圈养,里面满是竖条,不让它们看见一根横条。5个月后,在对它们进行视力测试时,它们无法看见横条或横向的物体。神经学的解释是,对横向线条做出反应的皮层细胞在小猫的早年生活阶段已停止发育。同样,在城市长大的人在童年早期看见竖线和横线的机会要多一些,而看见其他方向线条的机会则相应少些,因而,他们对前者的反应更为灵敏。一个研究小组对一组在城市里长大的大学生和一组在传统的帐篷和房屋里长大、很少看见横向和竖向线条的克里印第安人进行测试,结果发现,在城市长大的大学生表现出了较强的斜线效应,克里印第安人则没有。固定不变地看着下面这个图案的中心,也可体验你视网膜上竖直、横向和斜向检测器细胞的专业性。

图 27 使视网膜上的线条检测细胞产生混乱的图案

你看到的旋转和抖动,也许是因为,当你看着中心时,不同角度的光线靠得很近,眼睛不断的移动使视网膜上的图像从一种角度的线条跳到另一根线条上,从而发出一大堆信号,使专业化的、有方向性的敏感皮层接收器产生了混乱。

微电极法使神经生理学家能够解释视皮层的建筑——神经元,呈竖向排列,一栏里约有100个,且分有层次,一层层地穿过各栏——并能测量视皮层里每一部分的神经元对广泛刺激的反应。其结果是,人们得出了视皮层各个不同部分不同细胞的详细分布图,以及它们如何区分各种外形、亮度、色彩、运动、深度等所提示出来的线索。极为复杂的神经元对神经元、神经栏对神经栏的突触连接,将所有细胞的反应连接起来,从而为大脑提供视网膜上的图像这样一个复杂的编码信息。

然而,这一集中起来的信息在何地及如何让思维“看见”,这一点人们尚是未知。不过,认知型知觉研究可明显看出,视觉皮层专业化的反应并不是终极产品,至少在人类中不是。在错觉三角形的例子中,是观察者的思维,而不是其皮层细胞,提供了这个图像中所缺少的部分。其他不完整或降级图像也是这样,观察者有意识地唤起较高级的心理过程,填入缺损的部分,然后得以看到一个根本不存在的东西。譬如下面的例子:

图 28 一幅降级图案,它是什么?

开始时,大部分人会将这一图案看作一堆排列着的毫无意义的黑块。呈反向的白色部分和里面藏着的字是如何看出来的,这一点尚不清楚。然而,一旦看出,思维几乎再也无法将之认定为一堆毫无意义的黑块。

第四节 看见运动

将眼睛视作照相机,这一比喻的意思是,我们是以快门的方式观察事物的,但我们的视觉经验是一种不间断运动的体验。的确,通过环境和环境中移动的物体来感知我们的运动,这是观察中最为重要的一个方面。没有运动知觉的视力几乎毫无价值,也许比没有视力还要糟糕。这一点可从1983年《大脑》期刊上所报道的一例罕见的个案中看出。

病人是位妇女,患有严重的头疼、眩晕、恶心等症状,更严重的是她失去了运动感。脑电图和其他体检显示,在她主要视觉接受区域之外的大脑皮层里,有一部分受到损伤,而这一区域是主司运动感觉的。报告摘抄如下:

(她)失去了所有的三维运动视觉。比如,她无法倒茶和咖啡,因为这些液体看上去像结了冰一样,或就像一个冰块。另外,她也掌握不住倒水的时间,因为水快要倒满时,她无法感受杯子(或壶)里的运动……在有人走动的屋子里,她感到很不安全,很不舒服,只好很快地离开房间,因为“人们很快地走到这里或那里,可我看不见他们的移动”……她不敢穿过街道,因为她无法判断车辆的速度,但她可轻松地看到汽车本身。“当我首先看到车辆时,它好像在很远的地方。然而,当我准备穿过街道时,汽车一下子便出现在眼前。”

在过去的半个世纪里,对运动知觉的许多研究主要是处理外部的变量,移动物体的大小、速度、位置和其他特点如何影响其在我们视觉里的存在方式。这些研究与心理物理学不分上下——获取某些客观数据,对经验的内在过程却只字不提。尽管如此,它还是提供了这些过程的重要提示,即先天的神经过程与后天的认知过程。

关于先天低水平过程的典型发现是,研究者在婴儿面前把一个阴影或盒子状的图像打在屏幕上,然后让阴影或图像快速扩张,当图像扩大时,婴儿朝后靠一靠,好像要避免被撞上一样。这个反应绝对不是经验的作用,一个从未被快速接近的物体撞上的新生儿会以这种方式做出反应,就跟许多没有经验和新生的动物一样。这种对“快速放大”的物体所做出的避开姿势,显然是一种保护性的反射,是通过进化传承下来的。一个快速接近我们的物体的视觉图像便可触发回避的行为,因而不涉及任何更高的精神过程。

关于后天高水平过程的典型发现是,1974年,心理学家戴维·李(David Lee)和埃里克·阿伦森(Eric Aronson)搭建了一个没有地板的房间,它可在一块不能移动的地板上从这里或那里溜移过去。他们将一个13个月至16个月大的、刚学会走路的婴儿放在里面,然后悄悄地将这个房间朝婴儿面对的方向溜移过去,也就是说,从孩子面前溜走,孩子会向前扑或跌倒,如果将房间朝另外一个方向溜过去,孩子会朝后跌倒。解释是,当墙壁移走时,孩子感到自己好像在向后倒,因而自动地通过向前扑倒而加以补偿。反过来亦如此。

这些及其他一些富有成果的移动知觉研究,使长期以来视眼睛为照相机的观点更加无法自圆其说。眼睛的屏幕不是感光剂,在它上面移动的图像并不是以静物的形式被清晰捕获。反之,视网膜是种由上百万个接收器构成的庞大组织,当受到刺激时,任何一个接收器每秒钟便要启动多次。当图像在视网膜上通过时,从一连串接收器上产生的连续脉冲流便一直进入视觉皮层。没有模糊不清的地方,因为这一系统生成的并不是一连串的静止物,而是一条不间断的、不断变化着的信息流。

30年前所出现的一项关于移动知觉的戏剧性发现是,视网膜和视觉皮层里的某些神经元会对移动产生反应,而其他神经元却不会,移动的检测从单细胞水平展开。这种古老的进化性发展有助于一些猎物摆脱被吃掉的命运,也有助于捕食者发现并抓住猎物。一只青蛙会有效地捕捉任何较小的移动物体,但若只喂它已死的苍蝇或虫子,它就会饿死,因为它不认为这些东西是食物。其他许多简单动物也显示出类似的行为。青蛙的视网膜和大脑显然具有一些可对移动(和大小)做出反应的神经元,这种能力具有比视觉意义更大的生存价值。

在20世纪60年代和70年代,胡贝尔和威塞尔等均展示了移动知觉器的存在。他们通过实验得出,当利用电极法记录老鼠和猴子的单细胞活动时,视网膜和视觉皮层中的某些细胞,且只有这些细胞,会对移动做出强烈反应。事实上,有些细胞只对一种方向的移动做出反应,另一些则对另一方向的移动做出反应。

其他调查者通过完全不同的方法确证了这一点。1963年,罗伯特·塞库拉(Robert Sekuler)及其同事通过投射一只向上移动的栅栏而确定了人类受试者看见物体移动的临界值(最低速度),然后让每位受试者稳定地看着移动的物体。几分钟后,受试者在栅栏以原来的临界速度慢慢走动时,再也无法看见它的移动。然而,如果速度提高一倍,他们仍能看见它的移动,且能在更慢的速度上看见它向下移动。结果表明,眼睛里存在着向上移动的检测器,不过它们已非常疲倦;也存在着向下移动的检测器,但它们仍未疲倦。在受试者观察向下移动的栅栏几分钟之后,实验者得到了以相反方向运动的比较结果。

大多数人都经历过移动检测器疲倦的现象,但对它们的神经元基础毫不知情。如果盯着一道瀑布长时间观看(或其他连续移动的物体,如生产流水线),然后扭过头去,我们会看见向相反方向的移动错觉。以高速对一个方向上的移动做出反应的细胞会暂时疲倦,且不再产生反应,这时,对向另一方向移动产生反应的细胞,却会不断地以其正常的低水平保持运行,并以其喜欢的方向临时产生出移动的感觉。

第五节 看见深度

与实验室完全不同的是,在大自然中,所有的外形或移动都是三维的。要想理解日常生活中的外形及移动知觉,首先要理解深度知觉。心理学家一向认为,深度知觉是知觉的中心问题,但深度知觉并不是自动和天生的,关于深度知觉的来源主要有两种分歧。

一种观点认为,深度知觉是我们将暗示与深度经验联系起来的产物,这一观点始于洛克和贝克莱。从那时开始,那些联想-行为主义传统中的心理学家一直认为,我们在有意无意地将视网膜中二维图像的暗示与物体离开我们的距离这一经验联系起来,从而产生出三维的暗示。

另外一种观点认为,感知深度是我们对所看到的事物进行逻辑推理的结果。这一观点首先由J.S.密尔于1843年提出。在提到知觉时,他说,在我们观察到的东西中,1/10是观察,9/10是推理。在19世纪末期,亥姆霍兹进一步细化了这一理论,认为我们是根据视网膜上的二维图像无意识地推测出三维现实来的。从那时起,前进在认知方向上的心理学家大多认为,知觉(包括深度知觉)部分或大部分是高级心理功能的产物。

不管人们喜欢哪一种说法,对深度的暗示在日常生活中大都为人所熟悉,其在知觉中所扮演的角色也已被数以百计的实验证明。下面是一些主要线索及几个代表性的实验:

——明显的尺寸:物体越远,看上去越小。然而,如果我们已经知道它有多大——比如一个人——我们就会从它所显示的大小上推断出距离,即使其位于一个毫无特点的平面上,我们从中得不出任何提示。在1951年进行的一项实验中,一位研究者制作出一些扑克牌,其大小从正常牌的一半到一倍不等,然后在无任何有关距离提示的实验室条件下请受试者观看这些牌。受试者认为,一倍大的扑克牌离他们较近,只有一半大小的牌则离他们较远。其实,所有的牌位于同一个距离。事实上,我们每个人都对月亮产生过“视觉错觉”,在我们眼里,在地平线上冉冉升起的月亮远比在我们头顶上的月亮要大。对于这种现象最有说服力的解释是,当月亮离地平线上的物体很近的时候,这些物体会影响人们对尺寸的判断。当月亮升到空中远离地面的物体时,人们的判断也会随之改变。

——视角:从观看者角度伸展开去的平行线,比如铁轨或墙壁的边角、地板和走道,可与距离结合起来。至于我们在多大程度上受到这些提示的影响,可从图29中看得清清楚楚。视点坡度使我们认为远处的图像和近处的几乎一样,而事实上,前者只是后者的1/3大小。

图 29 双眼差异对深度的表达

——介入:当一物体被另一物体部分挡住时,我们会意识到,被挡住的物体要远于遮挡物体。我们远看城市风景时,可以非常容易地感受到某个遥远的高层建筑的距离,因为较低的建筑将高层建筑下面的楼层挡住了,但在海上,一个浮动物体的距离却很难判断。

——表面的质地——草原、水泥人行道——是不变的,但远处越来越细的纹路却是重要的线索,我们可据此看出物体在其表面上的距离。

——与近处的建筑物或山岗相比,远处的看上去平淡而模糊,因为中间隔着大量的空气。

——运动视差:在移动中,物体彼此之间不断变化的关系是重要的深度信息,特别是对近处的物体与相对较远的物体进行对比观察时。

——聚合与适应:我们在看较近的物体时,眼睛会向内收拢,眼球旁边的肌肉紧绷起来以形成焦点。看远处的物体时,眼睛为平行状,眼球处于放松状态。在判断10英尺之内物体的距离时,随之而生的内在感觉是非常重要的线索。

——双眼差异:看相对较近的物体时,其图像会落在每只眼睛的最凹处,也即视网膜的中心,而同样远的其他物体的图像则会落在两个视网膜相对应的地方。不管物体的远近,其图像总是落在视网膜的不同地方,如图29所示。

两个视网膜图像之间的差异通过大脑进行解释,以指明哪个物体离我们远些。双眼差异在800~1900英尺之间的特写中效果最为明显。一些知觉理论认为,这是对深度的最重要提示。

前述所有深度提示都可用内在机制或后天学习的行为加以解释。但深度知觉的天生要素,却是由另外一些更有说服力的证据加以证明的。

一系列具有历史意义的实验指明,深度知觉是本能行为。这些实验是20世纪50年代和60年代初由康奈尔大学的埃莉诺·吉布森完成的。这一次的合作伙伴是同事理查德·沃尔克(Richard Walk)。吉布森终生害怕崖壁,沃尔克却在二战期间让受训的伞兵从高台上向下跳,两人可以说是珠联璧合,创立出一种“视觉悬崖”,以验证老鼠对深度知觉的把握是来自先天本领还是来自后天经验。视觉悬崖是一块大的玻璃,下面的一半贴着瓦形墙纸,另一半也贴着墙纸,但其位置在几英尺以下的地方。问题在于,没有深度经验的动物——即从未在任何形式的高度上往下跳过的生物——是否自动避开看上去似乎要摔下去的物体。

研究者在黑暗中养鸡、鼠和其他动物,不让它们产生任何的深度经验,然后将其放在玻璃上的一块木板上。玻璃的一侧颜色较浅,另一侧颜色看上去较暗。结果富有戏剧性,动物尽管从未经历过深度,但总会避开较深的一边,并在板上颜色较浅的一侧跳下木板。

然后,吉布森和沃尔克开始对人类婴儿加以实验。吉布森后来回忆道:

我们不能在黑暗中哺育婴儿,只好等其能自行移动时,将他们对边缘的躲避当作我们的深度区别指标。结果是,只会爬行的婴儿的确会避开“很深的”一边。他们可能在学会爬行之前就已学到了某些东西,但不管是什么,他们的深度知觉绝不会从外部得到强化,因为父母从未报告说,有婴儿从某个高度摔下。

每位婴儿的母亲总是站在该装置的左边或右边向孩子打招呼。当婴儿的母亲站在浅色一边时,婴儿们几乎无一例外地立即朝母亲爬去;但当她们站在颜色较深的一边时,27个婴儿中只有3个敢向她所在的地方爬。

认为深度知觉内置于神经系统的极有说服力的证据,出自1960年的一个不可思议的来源,美国电话电报公司的贝尔实验所,和一位同样不可思议的研究员,当时任电视信号发射专家的年轻电气工程师贝拉·朱莱茨(Bela Julesz)。

朱莱茨刚刚踏入视觉领域,就因为一个突然萌生的念头而在心理学界大出风头。他在阅读实体深度知觉方面的有关书籍时惊讶地发现,实体视觉的整体接受被认为是大脑将一些提示与每只眼睛图像里的外形和深度进行比较的结果。他们认为,这种结果形成了图像和深度知觉的重合。曾在匈牙利当过雷达工程师的朱莱茨感到,这个说法显然是错误的:

为打破空中侦察的掩饰,人们会通过实体镜观察空中图像(从两个稍有不同的位置),从而使掩饰起来的目标以极其鲜明的深度跳出来。当然,在现实生活中并不存在理想的掩饰物,但观察过实体镜以后,人们可用一只眼检测到可从其背景中将一个目标区分出来的微弱提示。因此,我利用刚运到贝尔实验所的最大计算机即IBM704,来模拟理想的掩饰实体图像。

这些是由随机黑白点产生的图像,如图30的两个。如果单独观看其中一个图案,两个图案中均没有深度提示。然而,尽管它们的大部分相同,但中心部分的一个小区仍被计算机处理得稍稍偏向一边。因此,当人们用一只眼睛看一个图像并使这些图案重合在一起时,这个小区会产生双眼视差,看上去要从背景中漂浮起来似的。(要看到这个惊人的效果,可用一块4英寸×4英寸的纸板或一张纸竖直放在面前,并与本页垂直,这样做时,每只眼睛便只能看到其中一幅图案。看着图案的一角,过一会儿,两个图案会向彼此移动并重合在一起。这时,中心的方块似乎要从纸页上腾起约1英寸高。)

图 30 当这些图案通过实体镜方式重合在一起时,中心会向上浮动

这种随机点构成的立视图远不止是逗人好玩的把戏。它证明,实体视觉并不依靠每个视网膜上的提示形成三维特质的体验。反过来说,大脑可将无意义的图像重合起来,从而显示出三维特质中隐藏起来的提示。它不是认知过程,也不是学习如何解释深度提示的问题,而是一个天生的神经生理过程,发生于视觉皮层的某个特别层面中。一些组织严密且相互作用的细胞就是在这里发生了图案中点的相关作用,得出重合后的三维效果知觉。

关于深度知觉还有另外一种较现代的理论。胆识过人的怪杰詹姆斯·吉布森(James J.Gibson,1904—1980)将一个世纪以来对深度知觉的研究全盘抛弃,他认为:我们感知深度是“直接”和自动地产生知觉的,我们不需要解释看到的东西,因为我们看到的就是实际的东西。

吉布森出生在俄亥俄州的一座河边小镇,在中西部的不同地方长大成人。他有着一头卷发,方脸,长相极帅。毕业于普林斯顿大学,后到史密斯学院任教。吉布森一度对相对传统的直觉研究着迷。二战期间,“陆军航空人员航天心理学计划”请他参与开发深度知觉测试,以确定谁具有飞行,特别是成功起飞和降落所必备的视觉敏感度。

吉布森认为传统的深度知觉提示,包括阴影和视点,都没有价值。在他看来,这些东西全都基于油画和客厅里的立体照相机,而不是基于现实中的三维特质;全都基于静态的图像,而不是基于移动。对他来说,最为有用也更现实一些的是两种提示:一是纹理坡度,就像飞行员在接近地面的最后阶段所看到的跑道上呈不规则形状变动的粗糙轮廓;二是动作视点,或一个人在环境中移动时物体之间产生的不断流动中的关系,包括飞行员在起飞和降落时看到的所有东西。这些提示很快得到接受,至今仍成为深度知觉中以提示为基础的理论中的一个重要部分。

吉布森的航空人员研究中包含着他日后观点的精华部分。深度知觉中最为关键的机制不是视网膜图像,而是物体之间相对关系的不断流动及其在感知者移动环境中的表象。

这一概念后来主宰了吉布森在20世纪50年代和60年代的思想。当时,他在康奈尔大学进行了大规模的研究工作,并对纹理坡度概念进行测试。在一些测试中,他将一些呈发散状的奶瓶放在观察者和有纹路的表面;在另一些实验中,他使观察者的眼睛扩展开来,以避免过于集中于纹理;他还在其他实验中,将乒乓球剖成两半,做成护目镜,使受试者看到的东西就像一团迷雾一样,没有表面,也没有体积。类似的实验,加上他对航空人员的研究,使吉布森慢慢抛弃了纹理坡度理论,将观察者在环境中的移动强调为深度知觉的关键。不管移动有多大或多小,它都会给视觉排列带来变化——从环境抵达眼睛的光线的结构模式,如图31。

视觉排列包含着从任何角度所看到的信息,这些信息将随着观察者的移动而变得无限丰富。即使是头部的最微小变化也会改变这种排列,会使看见的物体的外形发生变化,从而得出这种或那种物体的光学流动。吉布森渐渐相信,在视觉排列与流动里存在无限丰富的信息,它们可直接传递深度和距离,根本不需要心理计算或根据提示进行推算。

我们回顾了知觉问题的三种探索方法——神经生理学式、认知学式及吉布森式——认为三种共同存在的理论和知识体系彼此并不排斥。以刺激为基础的神经学方法、以人类思维为基础的认知方法和以光学流动为基础的直接方法全都描述了整体现实的不同部分,它们彼此并不冲突,而是互为弥补。

图 31 视觉排列传达深度的方式

从这一视点出发,知觉似乎成为心理学知识中一个相对发达的领域,尽管其未解之谜尚有许多。对于这些有趣的问题,还有其他许多妙趣横生的答案。但这样的情景在现代心理学的其他研究领域里也比比皆是。未来是否会产生一个包罗万象的综合理论,尚待时日进行证明。同时,我们知道,我们已在知觉问题上走了很远很远;我们更知道,等在前面的还有更多的未知。